Bilan Axe 4 Follain 14 Juin 2016

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Different Faces of One ‘Idea’ Jean-Yves Blaise, Iwona Dudek

Different faces of one ‘idea’ Jean-Yves Blaise, Iwona Dudek To cite this version: Jean-Yves Blaise, Iwona Dudek. Different faces of one ‘idea’. Architectural transformations on the Market Square in Krakow. A systematic visual catalogue, AFM Publishing House / Oficyna Wydawnicza AFM, 2016, 978-83-65208-47-7. halshs-01951624 HAL Id: halshs-01951624 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01951624 Submitted on 20 Dec 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Architectural transformations on the Market Square in Krakow A systematic visual catalogue Jean-Yves BLAISE Iwona DUDEK Different faces of one ‘idea’ Section three, presents a selection of analogous examples (European public use and commercial buildings) so as to help the reader weigh to which extent the layout of Krakow’s marketplace, as well as its architectures, can be related to other sites. Market Square in Krakow is paradoxically at the same time a typical example of medieval marketplace and a unique site. But the frontline between what is common and what is unique can be seen as “somewhat fuzzy”. Among these examples readers should observe a number of unexpected similarities, as well as sharp contrasts in terms of form, usage and layout of buildings. -

Of a Princely Court in the Burgundian Netherlands, 1467-1503 Jun

Court in the Market: The ‘Business’ of a Princely Court in the Burgundian Netherlands, 1467-1503 Jun Hee Cho Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2013 © 2013 Jun Hee Cho All rights reserved ABSTRACT Court in the Market: The ‘Business’ of a Princely Court in the Burgundian Netherlands, 1467-1503 Jun Hee Cho This dissertation examines the relations between court and commerce in Europe at the onset of the modern era. Focusing on one of the most powerful princely courts of the period, the court of Charles the Bold, duke of Burgundy, which ruled over one of the most advanced economic regions in Europe, the greater Low Countries, it argues that the Burgundian court was, both in its institutional operations and its cultural aspirations, a commercial enterprise. Based primarily on fiscal accounts, corroborated with court correspondence, municipal records, official chronicles, and contemporary literary sources, this dissertation argues that the court was fully engaged in the commercial economy and furthermore that the culture of the court, in enacting the ideals of a largely imaginary feudal past, was also presenting the ideals of a commercial future. It uncovers courtiers who, despite their low rank yet because of their market expertise, were close to the duke and in charge of acquiring and maintaining the material goods that made possible the pageants and ceremonies so central to the self- representation of the Burgundian court. It exposes the wider network of court officials, urban merchants and artisans who, tied by marriage and business relationships, together produced and managed the ducal liveries, jewelries, tapestries and finances that realized the splendor of the court. -

Monter on Briggs, 'The Witches of Lorraine'

H-HRE Monter on Briggs, 'The Witches of Lorraine' Review published on Wednesday, May 27, 2009 Robin Briggs. The Witches of Lorraine. Oxford: Oxford University Press, 2007. xii + 404 pp. $150.00 (cloth), ISBN 978-0-19-822582-9. Reviewed by William Monter (Northwestern University (Emeritus))Published on H-HRE (May, 2009) Commissioned by Tryntje Helfferich Returning to the Scene of the Crime In this instance, both the author and the reviewer are returning to the scene of the crime. The crime, of course, is witchcraft. The scene is the Duchy of Lorraine, a buffer state between France and the German Empire, with legal ties to both. And the evidence is abundant. We know the names and locations of almost 1,500 women and men put on trial for this crime in Lorraine, nearly all of them between 1570 and 1630. About 80 percent were sentenced to death and executed. Moreover, transcripts of more than 375 of these trials have been preserved among the duchy’s fiscal records. Both author and reviewer are senior scholars trying to extract useful historical knowledge from this pile of information, but with different goals and proceeding from different starting points. Robin Briggs used Lorraine’s witch trials extensively in arguing the central thesis of a well-received book entitled Witches and Neighbors: The Social and Cultural Context of European Witchcraft (1996; 2d ed. 2002). Afterward, I decided to mine the fiscal evidence about Lorraine’s witch trials to illuminate the duchy’s seldom-studied political history in a small book entitled A Bewitched Duchy: Lorraine and Its Dukes, 1477-1736 (2007). -

Germany and the Coming of the French Wars of Religion: Confession, Identity, and Transnational Relations

Germany and the Coming of the French Wars of Religion: Confession, Identity, and Transnational Relations Jonas A. M. van Tol Doctor of Philosophy University of York History February 2016 Abstract From its inception, the French Wars of Religion was a European phenomenon. The internationality of the conflict is most clearly illustrated by the Protestant princes who engaged militarily in France between 1567 and 1569. Due to the historiographical convention of approaching the French Wars of Religion as a national event, studied almost entirely separate from the history of the German Reformation, its transnational dimension has largely been ignored or misinterpreted. Using ten German Protestant princes as a case study, this thesis investigates the variety of factors that shaped German understandings of the French Wars of Religion and by extension German involvement in France. The princes’ rich and international network of correspondence together with the many German-language pamphlets about the Wars in France provide an insight into the ways in which the conflict was explained, debated, and interpreted. Applying a transnational interpretive framework, this thesis unravels the complex interplay between the personal, local, national, and international influences that together formed an individual’s understanding of the Wars of Religion. These interpretations were rooted in the longstanding personal and cultural connections between France and the Rhineland and strongly influenced by French diplomacy and propaganda. Moreover, they were conditioned by one’s precise position in a number of key religious debates, most notably the question of Lutheran-Reformed relations. These understandings changed as a result of a number pivotal European events that took place in 1566 and 1567 and the conspiracy theories they inspired. -

The Dear Old Holy Roman Realm. How Does It Hold Together? Goethe, Faust I, Scene 5

Economic History Working Papers No: 288 “The Dear Old Holy Roman Realm. How Does it Hold Together?” Monetary Policies, Cross-cutting Cleavages and Political Cohesion in the Age of Reformation Oliver Volckart LSE October 2018 July 2018 Economic History Department, London School of Economics and Political Science, Houghton Street, London, WC2A 2AE, London, UK. T: +44 (0) 20 7955 7084. F: +44 (0) 20 7955 7730 ‘The Dear Old Holy Roman Realm, How Does it Hold Together?’ Monetary Policies, Cross-cutting Cleavages and Political Cohesion in the Age of Reformation Oliver Volckart JEL codes: H11, H77, N13, N43. Keywords: Holy Roman Empire, Reformation, political cohesion, monetary policies. Abstract Research has rejected Ranke’s hypothesis that the Reformation emasculated the Holy Roman Empire and thwarted the emergence of a German nation state for centuries. However, current explanations of the Empire’s cohesion that emphasise the effects of outside pressure or political rituals are not entirely satisfactory. This article contributes to a fuller explanation by examining a factor that so far has been overlooked: monetary policies. Monetary conditions within the Empire encouraged its members to cooperate with each other and the emperor. Moreover, cross-cutting cleavages – i.e. the fact that both Catholics and Protestants were split among themselves in monetary-policy questions – allowed actors on different sides of the confessional divide to find common ground. The paper analyses the extent to which cleavages affected the negotiations about the creation of a common currency between the 1520s and the 1550s, and whether monetary policies helped bridging the religious divide, thus increasing the Empire’s political cohesion. -

Ennoblement and Grant of Arms Control in Sixteenth-Century Lorraine Jean-Christophe Blanchard

Ennoblement and Grant of Arms Control in Sixteenth-Century Lorraine Jean-Christophe Blanchard To cite this version: Jean-Christophe Blanchard. Ennoblement and Grant of Arms Control in Sixteenth-Century Lorraine. 2020. hal-02778404 HAL Id: hal-02778404 https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02778404 Preprint submitted on 4 Jun 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Ennoblement and Grant of Arms Control in Sixteenth-Century Lorraine From the end of the 14 th century, following the example of the French King, the princes of Lorraine ennobled their most zealous servants by letters patent. 1 The phenomenon was of minor importance until the arrival of René I of Anjou as Duke of Bar and Lorraine in 1431, and increased slowly under his reign. It was René II of Lorraine (1473-1508), however, who was the first prince to develop a policy of integrating new elites into the Second Estate. 2 Hitherto marginal (some thirty ennoblements prior to 1473), the phenomenon increased significantly during the reigns of Antoine (1508-1544) and Charles III (1545-1608).3 The oldest ennoblement letters still in our possession do not mention any grant of arms, but the latter were granted systematically from René I onwards. -

Teacher's Guide

Teacher’s guide Having witnessed nearly 900 years of history, this Alsatian fortress, restored at the beginning of the 20th century, now offers us a modern-day window onto the Middle Ages. Passing through the castle’s main entrance is to travel back in time to the medieval world. Everything is here - from towers and bastions to wall walks, portcullises and machicolations (the so-called ‘murder holes’…) This guide will help you to prepare and get the most out of your visit to Haut-Kœnigsbourg. Information and reservations, Monday to Friday. © CD67 / S. Lohner haut-koenigsbourg.fr/en Château du Haut-Kœnigsbourg F-67600 Orschwiller tél. +33 (0)3 69 33 25 00 [email protected] Teacher’s guide Having witnessed nearly 900 years of history, this Alsatian fortress, restored at the beginning of the 20th century, now offers us a modern-day window onto the Middle Ages. Passing through the castle’s main entrance is to travel back in time to the medieval world. Everything is here - from towers and bastions to wall walks, portcullises and machicolations (the so-called ‘murder holes’…) er l This guide will help you to ad t prepare and get the most out of JL S your visit to Haut-Kœnigsbourg. - Information and reservations, Monday to Friday. © S. Lohner www.haut-koenigsbourg.fr Château du Haut-Kœnigsbourg F-67600 Orschwiller tél. +33 (0)3 69 33 25 00 fax +33 (0)3 69 33 25 01 [email protected] Table of contents The history of the castle Haut-Kœnigsbourg 2 Placing the castle Haut-Kœnigsbourg in its historical context 4 A step-by-step guide to the castel Haut-Kœnigsbourg 5 Exploding some common myths 13 Glossary 15 Bibliography 17 Map of the castel Haut-Kœnigsbourg 19 1 The history of the castle Haut-Kœnigsbourg The House of Hohenstaufen, builders of the first castle The castle Haut-Kœnigsbourg originally dates from the 12th century. -

Queens Oeindrila Dube and S.P

WORKING PAPER · NO. 2019-120 Queens Oeindrila Dube and S.P. Harish AUGUST 2019 5757 S. University Ave. Chicago, IL 60637 Main: 773.702.5599 bfi.uchicago.edu Queens ∗ Oeindrila Dubey S.P. Harishz University of Chicago and NBER College of William & Mary August 2019 Abstract Do states experience more peace under female leadership? We examine this ques- tion in the context of Europe over the 15th-20th centuries. We instrument queenly rule using gender of the first born and whether the previous monarchs had a sister. We find that polities led by queens participated in war more than polities led by kings. More- over, aggressive participation varied by marital status. Single queens were attacked more than single kings. However, married queens attacked more than married kings. These results suggest that asymmetries in the division of labor positioned married queens to be able to pursue more aggressive war policies. JEL Classification Codes: N43, D74, H56, F51, J16, J20 ∗First draft: April 1, 2015. We are grateful to the editor (Emir Kamenica) and five anonymous referees for their insightful suggestions. We would also like to thank Sendhil Mullainathan for numerous discus- sions that directly benefited the paper. We also thank Guido Alfani, Katherine Casey, Latika Chaudhury, Mark Dincecco, Francesco Drago, Arindrajit Dube, James Fearon, Thiemo Fetzer, Andrej Kokkonen, Stelios Michaelopoulos, William Monter, Aprajit Mahajan, Rohini Pande, Debraj Ray, David Roodman, Frances Rosenbluth, Jake Shapiro, Alastair Smith, Hans-Joachim Voth and Austin Wright, as well as participants from seminars and conferences at Harvard, Stanford, Paris School of Economics, Vancouver School of Eco- nomics, Yale, CUNY, Berkeley, University of Chicago, New York University, Bocconi, UCSD, EEA-2016, APSA-2015, MPSA-2015, and Barcelona-GSE Summer Forum 2015, for a multitude of helpful comments. -

Those in Between: Princely Families on the Margins of the Great Powers Jonathan Spangler (Final Version, October 2008)

Those In Between: Princely Families on the Margins of the Great Powers Jonathan Spangler (Final version, October 2008) “To a gentleman, any country is a homeland.” --Cardinal Jules Mazarin (Giulio Mazzarino)1 “We are looked upon as the last of the Gauls or as the first of the Germans. We are neither Gauls nor Germans; we belong at once to both of them.” -- from an eleventh-century necrology, Saint-Lambert de Liège2 Strasbourg, 1827—After having resided peaceably in this city since his Alsatian estates were restored to him by the Congress of Vienna in 1815, the Prince of Salm-Salm was required to leave France by the new Conservative Catholic Royalist government. His crime? He had declared his intention to convert to Protestantism. The issue at stake, however, was whether or not the formerly sovereign prince was to be considered an alien or a citizen and thus subject to French law. In his defense, the prince produced example after example of his ancestors’ and his own service to the French crown in the preceding centuries. His uncle was a French field marshal who had raised troops from Alsace for Louis XV at his own expense, and his younger brother had worked to keep the northeast frontier loyal to Louis XVI as bishop of Tournai.3 But examples could be provided in equal numbers of his ancestors’ service to the Empire. His own father, the French field marshal’s brother, had been an Austrian field marshal and governor of Luxembourg.4 Two brothers, two careers; one French, one Austrian. For a princely family hailing from the borderlands between France and the Empire, this scenario was entirely commonplace, a standard family practice for survival between larger powers. -

Sacred Violence and the Origins of the First Crusade' France, John

Introduction: sacred violence and the origins of the First Crusade' France, John Citation France, J. (2012). Introduction: sacred violence and the origins of the First Crusade'. Leidschrift : Met Het Kruis Getekend, 27(December), 7-18. Retrieved from https://hdl.handle.net/1887/73364 Version: Not Applicable (or Unknown) License: Leiden University Non-exclusive license Downloaded from: https://hdl.handle.net/1887/73364 Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable). Introduction: sacred violence and the origins of the First Crusade John France One of the reasons why the crusades have fascinated historians and others is because they represent a kind of crescendo of war, an orgy of violence committed in the name of Christ, the ‘prince of peace’. This has been seen as a transformation of the Christian message, and enormous effort has been spent on explaining how it came about. The leading synthesis remains the one produced in 1935 by the German scholar Carl Erdmann, though substantial efforts have been made by others, notably the French scholar Jean Flori.1 To a degree, such analyses have not really recognised that the issue of violence highlighted a very fundamental problem in Christianity which medieval men had to deal with. It was not that using violence was contradictory to the Christian message. Quite to the contrary, because although a pacifistic current can be detected in early Christian thought, some fundamental biblical texts suggested that violence was integral to human existence. The difficulty lay in reconciling the need for violence implicit in biblical authority with the condemnation of the taking of life which had come to assume such importance in Christian thinking and penitential practice. -

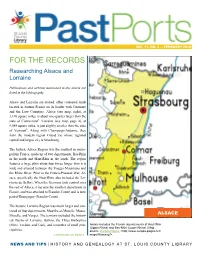

FOR the RECORDS Researching Alsace and Lorraine

VOL. 11, NO. 2 — FEBRUARY 2018 FOR THE RECORDS Researching Alsace and Lorraine Publications and websites mentioned in this article are listed in the bibliography. Alsace and Lorraine are storied, often contested lands located in eastern France on its border with Germany and the Low Countries. Alsace (see map, right), at 3,196 square miles, is about one-quarter larger than the state of Connecticut1. Lorraine (see map, page 4), at 9,089 square miles, is just slightly smaller than the state of Vermont2. Along with Champaign-Ardenne, they form the modern region Grand Est whose regional capital and largest city is Strasbourg. The historic Alsace Region was the smallest in metro- politan France, made up of two departments, Bas-Rhin in the north and Haut-Rhin in the south. The region features a large plain about four times longer than it is wide and situated between the Vosges Mountains and the Rhine River. Prior to the Franco-Prussian War, Al- sace, specifically the Haut-Rhin, also included the Ter- ritoire de Belfort. When the Germans took control over the rest of Alsace, it became the smallest department in France, and was attached to Franche-Comté and is now part of Bourgogne- Franche-Comté. The historic Lorraine Region was much larger and con- sisted of four departments, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, and Vosges. The territory included the histori- ALSACE cal Duchy of Lorraine, Barrois, the Three Bishoprics (Metz, Verdun, and Toul), and a number of small prin- Alsace includes the French départements of Haut-Rhin (Upper Rhine) and Bas-Rhin (Lower Rhine) | Map cipalities. -

The Colonies of Lorrainers & Alsatians in Banat by Dr. L. Hecht

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ The colonies of Lorrainers & Alsatians in Banat by Dr. L. Hecht ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (published as "Les Colonies Lorraines et Alsaciennes en Hongrie" par Dr. L. Hecht, Professeur a la Faculté de Médecine de Nancy, published at pages 219-268 in the "Mémoires de L'Académie de Stanislas", 1878, CXXIX Année, 4e Série, Tome XI, Nancy, Imprimerie Berger-Le Vrault et Cle, 11, Rue Jean-Lamour, 11, 1879) The translation is not finished yet; please come back in the future! page 219 Few countries in Europe, so much so as Austria and especially Hungary, present such a mixture of peoples of such dissimilar ethnic groups which differ in the 3 points of race, language, and religion. To the 3 major groups of modern Europe, the Germans, the Slavs, and the Latin’s, one finds added in Hungary since the Middle Ages a turaniane race (Finno-Ugric), the Magyars. Arriving in Europe along with the invasion of the Huns1, they converted to Christianity, winning at least a place in western civilization and definitely established themselves in the lands they had conquered. Very often groups of Christian families, Serbs and Croats, would seek refuge page 220 from Turkish domination on Hungarian soil. After the repeated incursions of the Turks, who had left entire districts without habitations and inhabitants2, the Austrian sovereigns were forced to make an appeal to all provinces and countries for settlers to repopulate their devastated possessions. That is the way in which les Romanians from Moldavia-Walachia3, les Serbs, Bulgarians, Ruthenians and even les Albanians4 arrived in the lands of the Crown of St.