Eco-Philosohy Vol. 4

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ENCOUNTERING the GODDESS in INDIA Religion 220 Dr. Joel R. Smith Spring, 2012 Skidmore College an Introduction to the Hi

ENCOUNTERING THE GODDESS IN INDIA Religion 220 Dr. Joel R. Smith Spring, 2012 Skidmore College An introduction to the Hindu religious culture of India through a study of major Hindu goddesses. The vision (darsan) of and devotion (bhakti) to the feminine divine image will be explored in terms of both the Goddess worshipped in her own right independently of any male god, and goddesses worshipped as the spouse or consort of a male god. An interdisciplinary approach will explore the religious meaning of the Hindu goddess in literature, painting, poetry, ritual, and sculpture. Learning Goals: (1) Learn about the meaning of the major Hindu Goddesses of India: their history, scriptures, myths, rituals, iconography, and symbolism. (2) Place the Goddesses and devotion to them in the context of other kinds of Hindu religious movements. (3) Learn about the culture of India through the study of Hindu Goddesses. (4) Develop critical concepts and methodologies for the study of religions in India and elsewhere. (5) Practice subtle reading, writing, and analytical skills, including critical evaluation, by discussing readings in class and by writing essays about them. (6) Consider feminist aspects of the Goddesses and their relevance for non-Hindu Westerners, especially women. Office Hours: I would be delighted to talk with you outside of class. Make an appointment or stop by during my office hours: Monday & Wednesday: 4:30- 5:30 p.m. Tuesday & Thursday: 5:00- 6:00 p.m. Friday: 11:00-12:00 a.m. (other times by appointment) Office: Ladd 217 Email: [email protected] Office Phone: (518) 580-5407 (Please don’t call me at home.) Required Texts: 1. -

2.Hindu Websites Sorted Category Wise

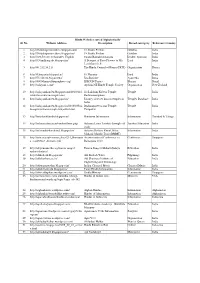

Hindu Websites sorted Category wise Sl. No. Broad catergory Website Address Description Reference Country 1 Archaelogy http://aryaculture.tripod.com/vedicdharma/id10. India's Cultural Link with Ancient Mexico html America 2 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Harappa Harappa Civilisation India 3 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Indus_Valley_Civil Indus Valley Civilisation India ization 4 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Kiradu_temples Kiradu Barmer Temples India 5 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Mohenjo_Daro Mohenjo_Daro Civilisation India 6 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Nalanda Nalanda University India 7 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Taxila Takshashila University Pakistan 8 Archaelogy http://selians.blogspot.in/2010/01/ganesha- Ganesha, ‘lingga yoni’ found at newly Indonesia lingga-yoni-found-at-newly.html discovered site 9 Archaelogy http://vedicarcheologicaldiscoveries.wordpress.c Ancient Idol of Lord Vishnu found Russia om/2012/05/27/ancient-idol-of-lord-vishnu- during excavation in an old village in found-during-excavation-in-an-old-village-in- Russia’s Volga Region russias-volga-region/ 10 Archaelogy http://vedicarcheologicaldiscoveries.wordpress.c Mahendraparvata, 1,200-Year-Old Cambodia om/2013/06/15/mahendraparvata-1200-year- Lost Medieval City In Cambodia, old-lost-medieval-city-in-cambodia-unearthed- Unearthed By Archaeologists 11 Archaelogy http://wikimapia.org/7359843/Takshashila- Takshashila University Pakistan Taxila 12 Archaelogy http://www.agamahindu.com/vietnam-hindu- Vietnam -

Conversion and Ritualisation: an Analysis of How Westerners Enter the International Society for Krishna Consciousness and Assimilate Its Values and Practices

Conversion and Ritualisation: an Analysis of How Westerners Enter the International Society for Krishna Consciousness and Assimilate its Values and Practices A thesis submitted to the University of Wales Trinity Saint David In fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 2016 Luc De Backer Acknowledgements I would like to thank all those who have supported me on my way. My gratitude to my supervisor Maya Warrier for her encouragements and five years of continued guidance, and to my second supervisor Bettina Schmidt for her valuable advice. My gratitude also goes to Kenneth Valpey, Matylda Obryk, Nima Gajjar, and Rogier Vrieling for proof reading my chapters and to all ISKCON devotees who have participated in this project. I also offer my special gratitude to Hridaya Chaitanya Dasa, ISKCON GBC Zonal Secretary for Spain, France, and the Benelux, for authorising me to conduct this research and to Yadunandana Swami for his encouragement to take up this scholarly endeavour. 2 Abstract The central aim of my thesis is to examine the processes by which individuals from a Western background enter the International Society for Krishna Consciousnes (ISKCON), a transnational religious movement with its roots in Chaitanya Vaishnavism, a Hindu tradition originating in India. The central argument of my research is that extant models of conversion do not do justice to the process by which individuals enter ISKCON and assimilate its values, beliefs, and practices. This thesis thus critically examines conversion models/theories and seeks to refine our understanding of conversion, especially in relation to groups in which everyday ritual practice plays a central role. -

Bhaktivedanta Manor Dharam Marg · Hilfield Lane Aldenham · Herts (For Sat-Nav Only, Please Use Postcode WD25 8HE) 01923 851000

October 2016 BHAKTIVEDANTA October 2016 MANOR NEWSLETTER International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) Founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Shree Krishna Janmashtami Celebration 1 6 11 Record no of Volunteers 9 Radhashtami 15 Kirtan at Hyde Park Srila Prabhupada: Take it from me that I am 16 always praying to Lord Rathayatra in 15 17 Krishna for your success UK Towns in Krishna Consciousness movement. You’re very sincere devotee and if you simply stick to the principles, success is sure for your life. Krishna’s Mercy is always bestowed upon one who is sincerely 16 serving Him. Letter to Sivananda - Hawaii 9 March, 1969 Please send your news, photos and comments to: Radha Mohan das [email protected] Bhaktivedanta Manor Dharam Marg · Hilfield Lane Aldenham · Herts (for sat-nav only, please use postcode WD25 8HE) 01923 851000 www.krishnatemple.com © 2016, All articles & photographs copyright of Bhaktivedanta Manor October 2016 KRISHNA JANMASHTAMI Bhaktivedanta Manor’s picturesque and from the Manor’s very own farm. peaceful grounds were transformed The farm produces 40 tonnes of milk into a vibrant festival brought to life every year from its 45 dairy cows. thanks to more than 1900 volunteers The festival also provided children with of all ages, observing ISKCON’s 50th a dedicated area called Krishnaland. Anniversary. Yadurani Dasi, who headed up As well as darshan of the beautiful Krishnaland, said “I wanted to create an deities in the shrine, the festival area where children could get lost in the showcased unique interactive stories of Krishna. exhibitions, immersing devotees in a wonderful spiritual atmosphere. -

Table of Contents

TABLE OF CONTENTS Assembled by the Gurdjieff Foundation of Illinois with permission from The Society for the Study of Myth and Tradition, Inc. INSTRUCTIONS BACKGROUND Four times a year, since 1976, Parabola Magazine has brought us essays, fiction, reviews, interviews and artwork from around the world. Each issue has focused on one topic or theme to be explored from a variety of perspectives. We believe that Parabola Magazine issues from 40 years ago continue to be highly relevant to today’s seekers of truth. Recognizing that the many treasures buried in Parabola Magazine were indeed buried, we offer this searchable electronic index of every issue published by the Society for the Study of Myth and Tradition, Inc. It is our intent to continually update this file as new issues are released. THE PRODUCT The Topical Index lists each issue of Parabola Magazine with the topical description (assigned by Parabola), date, and volume/issue number. The Tables of Content have been enhanced to include significant items that were not identified on the printed Table of Contents pages including many book reviews which are often fascinating essays. SPECIAL FEATURES 1. If you click on a topic name in the Topical Index you will be taken instantly to the corresponding Table of Contents page. Simply scroll up to return to the Topical Index. 2. At the top of each Table of Contents page, you may click this icon: In a few seconds, you will be taken to the page on Parabola’s website where, with a few clicks, you may buy a hard copy or digital version of that issue. -

1.Hindu Websites Sorted Alphabetically

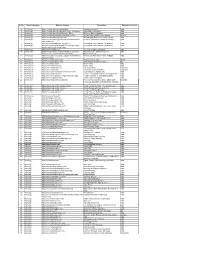

Hindu Websites sorted Alphabetically Sl. No. Website Address Description Broad catergory Reference Country 1 http://18shaktipeetasofdevi.blogspot.com/ 18 Shakti Peethas Goddess India 2 http://18shaktipeetasofdevi.blogspot.in/ 18 Shakti Peethas Goddess India 3 http://199.59.148.11/Gurudev_English Swami Ramakrishnanada Leader- Spiritual India 4 http://330milliongods.blogspot.in/ A Bouquet of Rose Flowers to My Lord India Lord Ganesh Ji 5 http://41.212.34.21/ The Hindu Council of Kenya (HCK) Organisation Kenya 6 http://63nayanar.blogspot.in/ 63 Nayanar Lord India 7 http://75.126.84.8/ayurveda/ Jiva Institute Ayurveda India 8 http://8000drumsoftheprophecy.org/ ISKCON Payers Bhajan Brazil 9 http://aalayam.co.nz/ Ayalam NZ Hindu Temple Society Organisation New Zealand 10 http://aalayamkanden.blogspot.com/2010/11/s Sri Lakshmi Kubera Temple, Temple India ri-lakshmi-kubera-temple.html Rathinamangalam 11 http://aalayamkanden.blogspot.in/ Journey of lesser known temples in Temples Database India India 12 http://aalayamkanden.blogspot.in/2010/10/bra Brahmapureeswarar Temple, Temple India hmapureeswarar-temple-tirupattur.html Tirupattur 13 http://accidentalhindu.blogspot.in/ Hinduism Information Information Trinidad & Tobago 14 http://acharya.iitm.ac.in/sanskrit/tutor.php Acharya Learn Sanskrit through self Sanskrit Education India study 15 http://acharyakishorekunal.blogspot.in/ Acharya Kishore Kunal, Bihar Information India Mahavir Mandir Trust (BMMT) 16 http://acm.org.sg/resource_docs/214_Ramayan An international Conference on Conference Singapore -

2.Hindu Websites Sorted Category Wise

Sl. No. Broad catergory Website Address Description Reference Country 1 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Harappa Harappa Civilisation India 2 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Indus_Valley_Civilization Indus Valley Civilisation India 3 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Mohenjo_Daro Mohenjo_Daro Civilisation India 4 Archaelogy http://www.ancientworlds.net/aw/Post/881715 Ancient Vishnu Idol Found in Russia Russia 5 Archaelogy http://www.archaeologyonline.net/ Archeological Evidence of Vedic System India 6 Archaelogy http://www.archaeologyonline.net/artifacts/scientific- Scientific Verification of Vedic Knowledge India verif-vedas.html 7 Archaelogy http://www.ariseindiaforum.org/?p=457 Submerged Cities -Ancient City Dwarka India 8 Archaelogy http://www.dwarkapath.blogspot.com/2010/12/why- Submerged Cities -Ancient City Dwarka India dwarka-submerged-in-water.html 9 Archaelogy http://www.harappa.com/ The Ancient Indus Civilization India 10 Archaelogy http://www.puratattva.in/2010/10/20/mahendravadi- Mahendravadi – Vishnu Temple of India vishnu-temvishnu templeple-of-mahendravarman-34.html of mahendravarman 34.html Mahendravarman 11 Archaelogy http://www.satyameva-jayate.org/2011/10/07/krishna- Krishna and Rath Yatra in Ancient Egypt India rathyatra-egypt/ 12 Archaelogy http://www.vedicempire.com/ Ancient Vedic heritage World 13 Architecture http://www.anishkapoor.com/ Anish Kapoor Architect London UK 14 Architecture http://www.ellora.ind.in/ Ellora Caves India 15 Architecture http://www.elloracaves.org/ Ellora Caves India 16 Architecture http://www.inbalistone.com/ Bali Stone Work Indonesia 17 Architecture http://www.nuarta.com/ The Artist - Nyoman Nuarta Indonesia 18 Architecture http://www.oocities.org/athens/2583/tht31.html Build temples in Agamic way India 19 Architecture http://www.sompuraa.com/ Hitesh H Sompuraa Architects & Sompura Art India 20 Architecture http://www.ssvt.org/about/TempleAchitecture.asp Temple Architect -V. -

AK Ramanujan

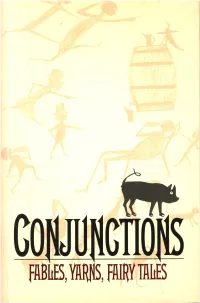

®ÜNGTIO|ß JSBkES, ffifflß, W IMS The newest addition to Pantheon s “splendid folklore series.’’ — The Washington Post FOLKTALES FROM INDIA A Selection of Oral Tales from Twenty-two Languages Edited and With an Introduction hy A.K. Ramanujan These 110 tales from India’s magnificent oral tradition — ranging from Bengali to Kashmiri — provide a richly diverse glimpse of Indian culture through the ages. Illustrated throughout with original line drawings. Edited hy a master storyteller... Marvelous... a provocative world a marvelous collection of wit, wisdom of wily and witty grandmothers, and humor in folktales from twenty- wives, pandits, fools and beasts. two languages and as many —Barbara Stoler Miller, different regions. Milbanh Professor of Asian — Milton B. Singer, Cultures, Barnard College Paul Klapper Professor of the Unparalleled in its scope of Social Sciences, sources...infused with the University of author s unique sense of Chicago and sense of beauty.” Erdman —Wendy Doniger, author of Women, Joan of Androgynes, and Other Mythical Beasts courtesy scroll, storyteller's Rajasthani from Details Illustration: Contemporary American and European Painting and Sculpture HIRSCHL& ADLER MODERN 851 Madison New York 10021 212 744-6700 Fax 212 737-2614 CONJUNCTIONS Bi-Annual Volumes of New Writing Edited by Bradford Morrow Contributing Editors Walter Abish John Ashbery Mei-mei Berssenbrugge Guy Davenport Elizabeth Frank William H. Gass Susan Howe Kenneth Irby Robert Kelly Ann Lauterbach Patrick McGrath Nathaniel Tarn Quincy Troupe John Edgar Wideman Bard College distributed by Random House, Inc. EDITOR: Bradford Morrow MANAGING EDITOR: Dale Cotton SENIOR EDITORS: Susan Bell, Martine Bellen, Karen Kelly, Kate Norment ART EDITOR: Anthony McCall ASSOCIATE EDITORS: Eric Darton, Marlene Hennessy, Yannick Murphy EDITORIAL ASSISTANTS: Patrick Doud, Jonathan Miller, Cathleen Shattuck CONJUNCTIONS is published in the Spring and Fall of each year by Bard College, Annandale-on-Hudson, NY 12504. -

ENCOUNTERING the GODDESS in INDIA Religion 220 Dr. Joel R. Smith Spring, 2011 Skidmore College an Introduction to the Hi

ENCOUNTERING THE GODDESS IN INDIA Religion 220 Dr. Joel R. Smith Spring, 2011 Skidmore College An introduction to the Hindu religious culture of India through a study of major Hindu goddesses. The vision (darsan) of and devotion (bhakti) to the feminine divine image will be explored in terms of both the Goddess worshipped in her own right independently of any male god, and goddesses worshipped as the spouse or consort of a male god. An interdisciplinary approach will explore the religious meaning of the Hindu goddess in literature, painting, poetry, ritual, and sculpture. Learning Goals: (1) Learn about the meaning of the major Hindu Goddesses of India: their history, scriptures, myths, rituals, iconography, and symbolism. (2) Place the Goddesses and devotion to them in the context of other kinds of Hindu religious movements. (3) Learn about the culture of India through the study of Hindu Goddesses. (4) Develop critical concepts and methodologies for the study of religions in India and elsewhere. (5) Practice subtle reading, writing, and analytical skills, including critical evaluation, by discussing readings in class and by writing essays about them. (6) Consider feminist aspects of the Goddesses and their relevance for non-Hindu Westerners, especially women. Office Hours: I would be delighted to talk with you outside of class. Make an appointment or stop by during my office hours: Monday & Wednesday: 2:00- 3:00 p.m. Tuesday & Thursday: 5:00- 6:00 p.m. Friday: 11:00-12:00 a.m. (other times by appointment) Office: Ladd 217 Email: [email protected] Office Phone: (518) 580-5407 (Please don’t call me at home.) Required Texts: 1. -

Hindu Websites Sorted Alphabetically Sl

Hindu Websites sorted Alphabetically Sl. No. Website Address Description Broad catergory Reference Country 1 http://18shaktipeetasofdevi.blogspot.com/ 18 Shakti Peethas Goddess India 2 http://18shaktipeetasofdevi.blogspot.in/ 18 Shakti Peethas Goddess India 3 http://199.59.148.11/Gurudev_English Swami Ramakrishnanada Leader- Spiritual India 4 http://330milliongods.blogspot.in/ A Bouquet of Rose Flowers to My Lord India Lord Ganesh Ji 5 http://41.212.34.21/ The Hindu Council of Kenya (HCK) Organisation Kenya 6 http://63nayanar.blogspot.in/ 63 Nayanar Lord India 7 http://75.126.84.8/ayurveda/ Jiva Institute Ayurveda India 8 http://8000drumsoftheprophecy.org/ ISKCON Payers Bhajan Brazil 9 http://aalayam.co.nz/ Ayalam NZ Hindu Temple Society Organisation New Zealand 10 http://aalayamkanden.blogspot.com/2010/11/s Sri Lakshmi Kubera Temple, Temple India ri-lakshmi-kubera-temple.html Rathinamangalam 11 http://aalayamkanden.blogspot.in/ Journey of lesser known temples in Temples Database India India 12 http://aalayamkanden.blogspot.in/2010/10/bra Brahmapureeswarar Temple, Temple India hmapureeswarar-temple-tirupattur.html Tirupattur 13 http://accidentalhindu.blogspot.in/ Hinduism Information Information Trinidad & Tobago 14 http://acharya.iitm.ac.in/sanskrit/tutor.php Acharya Learn Sanskrit through self Sanskrit Education India study 15 http://acharyakishorekunal.blogspot.in/ Acharya Kishore Kunal, Bihar Information India Mahavir Mandir Trust (BMMT) 16 http://acm.org.sg/resource_docs/214_Ramayan An international Conference on Conference Singapore -

History, Semesters I and II: ‘Global/Non-Indian’ Courses

Draft for M.A. History, Semesters I and II: ‘Global/Non-Indian’ Courses Revised Syllabus The Practice of History (Core Course, 1st semester) This foundation course aims to introduce students to important issues related to historical method by giving them a broad overview of significant, including recent, historiographical trends. The aim is to acquaint students with important historiographical interventions and issues related to the historian’s craft. The themes selected for discussion may include the ones given below, and may vary from year to year; more themes may be added to the list. Select readings have been given here; detailed readings will be provided in the course of instruction. 1. Pre-modern historical traditions 1. Modern historiography: documents and the archives 2. Cultural history 3. Marxism 4. Annales 5. Gender 6. Archaeology 7. Art and history 8. The environment 9. Oral history 10. Intellectual history 11. History of emotions 12. Connected histories: peoples regions, commodities Select Readings Alier, Joan Martinez, Padua, Jose Augusto and Rangarajan, Mahesh eds. Environmental History as if Nature Existed (Delhi, Oxford University Press, 2010) Aymard, Maurice and Mukhia, Harbans eds., French Studies in History, vol. I (Orient Longmans, New Delhi, 1989). Bloch, Marc, The Historian’s Craft, with an Introduction by Peter Burke (Manchester University Press, 2004). Burke, Peter, Varieties of Cultural History, Cornell University Press, 1997. Carr, E.H., What is History (also available in Hindi) (Penguin [1961], 2008). Davis, Natalie Zemon The Return of Martin Guerre (Harvard University Press, 1983) Haskell, Francis, History and its images: art and the interpretation of the past (New Haven and London, Yale University Press, [1993] 3rd reprint edn. -

2.Hindu Websites Sorted Category Wise

Hindu Websites sorted Category wise Sl. No. Broad catergory Website Address Description Reference Country 1 Archaelogy http://aryaculture.tripod.com/vedicdharma/id1 India's Cultural Link with Ancient Mexico 0.html America 2 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Harappa Harappa Civilisation India 3 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Indus_Valley_Civ Indus Valley Civilisation India ilization 4 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Kiradu_temples Kiradu Barmer Temples India 5 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Mohenjo_Daro Mohenjo_Daro Civilisation India 6 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Nalanda Nalanda University India 7 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Taxila Takshashila University Pakistan 8 Archaelogy http://padmasrinivas.blogspot.in/2007/05/bhi Bhima's son Gadotkach like skeleton India mas-son-gadotkach-like-skeleton.html found 9 Archaelogy http://selians.blogspot.in/2010/01/ganesha- Ganesha, ‘lingga yoni’ found at Indonesia lingga-yoni-found-at-newly.html newly discovered site 10 Archaelogy http://vedicarcheologicaldiscoveries.wordpress Ancient Idol of Lord Vishnu found Russia .com/2012/05/27/ancient-idol-of-lord-vishnu- during excavation in an old village found-during-excavation-in-an-old-village-in- in Russia’s Volga Region russias-volga-region/ 11 Archaelogy http://vedicarcheologicaldiscoveries.wordpress Mahendraparvata, 1,200-Year-Old Cambodia .com/2013/06/15/mahendraparvata-1200- Lost Medieval City In Cambodia, year-old-lost-medieval-city-in-cambodia- Unearthed By Archaeologists unearthed-by-archaeologists/