Vallee De La Cisse En Amont De Saint Lubin »

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Règlement Opérationnel SDIS 41

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU LOIR-ET-CHER Service Départemental d’Incendie et de Secours REGLEMENT de Loir-et-Cher OPERATIONNEL Edition 2021 Règlement Opérationnel – SDIS de Loir-et-Cher – 2021 SOMMAIRE PARTIE C : LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE ............................................. 15 PREAMBULE ................................................................................................................ 3 8 LA CONDUITE, LE SUIVI ET LA COORDINATION DES OPERATIONS ........... 16 8.1 Le Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) ................................................................. 16 8.2 Le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) ............ 16 PARTIE A : LES DISPOSITIONS GENERALES .......................................................... 4 8.3 L’organisation du commandement ............................................................................ 17 8.4 L’engagement des moyens de secours ..................................................................... 18 1 LES GENERALITES ............................................................................................ 5 8.5 Les messages en opérations ..................................................................................... 18 1.1 Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loir-et-Cher (SDIS) ........... 5 8.6 Les cas particuliers relevant des missions de SUAP ............................................... 19 1.2 La direction opérationnelle du SDIS ......................................................................... -

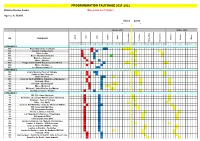

PROGRAMMATION FAUCHAGE 2021-2022 Division Routes Centre Mise À Jour Le 01/10/2021

PROGRAMMATION FAUCHAGE 2021-2022 Division Routes Centre Mise à jour le 01/10/2021 Agence de BLOIS réalisé prévu Année 2021 Année 2022 Mai Juin Avril Aout RD ITINERAIRE Mars Juillet Février Janvier Octobre Décembre Novembre Septembre 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CATEGORIE 1 957 Blois (Cap-ciné) - Le Breuil 765 Clénord - La Gaucherie 951 Blois rocade 951 Blois - Montlivault-St Dié 952 Blois-Les Grouets 2152 Blois - Suèvres 956 Péage autorouteA10-R.point Leroux Michel 924 Blois - Pontijou 952 Les Grouets-Limite 37 CATEGORIE 2 102 Cour-Cheverny-Tour en Sologne 102 Contres-Cour Cheverny 50 Blois-Villerbon 203 route de Herbault(RD32) -R.point Les Mardeaux 32 Herbault - Blois 108 Herbault - Gombergean 766 Blois - Molineuf 766 Molineuf - Saint Nicolas des Motets 58 Chouzy sur Cisse - Onzain CATEGORIE 3 52 RD 956 - Cour Cheverny 78 Fontaines en sologne-RD 765 (Cour Cheverny) 77 Cellettes - Tour en Sologne 72 Blois - Les Noëls 140 route de Mer(RD2152) - route de Villerbon (RD50) 171 RD desservant Marolles 162 RD desservant Averdon 68 Fossé - Landes le Gaulois 26 La Chapelle Vendomoise - Champigny 39 Villegrimont-RD26 39A Champigny-Limite DRC 26 Landes le Gaulois -La Chapelle Vendomoise 138 Landes le Gaulois - Villefrancoeur 133 route de Tourailles(RD47) - Pray 47 Landes le Gaulois - Tourailles 68 Landes le Gaulois - route de Herbault (RD108) 16 Francay - Pray 145 Gombergean - Saint Cyr du Gault-Limite Indre et Loire 79 Saint -

3Ème Phase Du Mouvement Du Personnel

3ème phase du mouvement du personnel Dans un premier temps, trois demandes de délégation ont été examinées par la CAPD. Ont été acceptées les demandes émises par : - Sophia TRASSARD pour la CLIS de J.Ferry à Vendôme - Sophie BOGGE pour le poste de maître E à Oucques. Ces délégations valent pour l'année scolaire 2012-2013. Les postes occupés précédemment par ces deux collègues ont donc été reversés dans la troisième phase. Il s'agit d'un poste d'adjoint maternelle à L.Pasteur à Vendôme, et du poste de maître E de Fréteval-Mondoubleau. Dans un second temps, toutes les fiches de vœux ont été examinées dans l'ordre du barème et en respectant les vœux émis. Autrement dit, à ce stade, aucune nomination n'a été effectuée hors des vœux émis. NOM PRENOM BAREME AFFECTATION CLEMENT MORGAN 14.000 PEZOU ADJ ELE LABORDE JEAN MARC 50.917 BRL THOMAS ANGELIQUE 14.000 ST LAURENT ZIL CHARON BRIGITTE 44.917 A REVOIR PERROMAT AURELIE 14.000 A REVOIR RICQUE HELENE 24.833 FAVEROLLES ADJ ANGL ELE LE GUEVEL MADALENE 13.500 BRACIEUX ULIS ROUVRE CLAIRE 19.500 LA CHAUSSEE ADJ ELE CHASLES AMBER CECILE 13.000 A REVOIR BALDYSIAK EMILIE 19.500 SELLES ST DENIS/LA FERTE BAUDRY ANNE 13.000 A REVOIR BODIER CATHY 19.083 CHAILLES TRS BRUGNEAUX ISABELLE 13.000 MUR DE SOLOGNE DIR ELE MAMANE INDGRID 18.833 BLOIS TOURVILLE/MENARS/ BLOIS CLIS QUINIERE BRUERE LAURE 13.000 DIR CORMENON LARCHEVEQUE DELPHINE 18.000 SUEVRES/BLOIS M AUDOUX + 0,25 À COMPLÉTER SUHIT KARINE 13.000 A REVOIR PINCONNET AURELIE 17.250 FONTAINE EN SOLOGNE ADJ ELE JULIEN CYRIELLE 13.000 A REVOIR LARMAT ROXANE -

Saint Lub'infos

SAINT LUB’INFOS N°50 - JANVIER 2016 Madame, Monsieur, L’équipe municipale au grand complet (conseillers et personnels) vous adresse tous ses voeux pour cette nouvelle année qui commence. Bien évidemment la santé est le souhait de tous et est indispensable ! L’année 2015 fut éprouvante à bien des égards. Alors, en ces temps plus diffciles qu’il y a quelques années seulement, ne perdons pas de vue l’art de savoir vivre ensemble, de partager des moments simples et généreux et gardons un oeil bienveillant sur nos voisins, petits et grands(-parents). Un service peut être facilement rendu, un incident de quelque nature qu’il soit facilement évité en adoptant, chacun, des gestes responsables ! Vous découvrirez au fl de ce numéro toutes les infos qui ont fait l’actualité de la commune depuis cet été. Des gros chantiers aux petits travaux du quotidien, la vie à l’école et en dehors, des renseignements utiles et pratiques via la communauté d’agglomération (Agglopolys), la gendarmerie ou les différents syndicats auxquels nous sommes adhérents, ... En attendant des jours meilleurs, que de nouvelles maisons sortent de terre au Val des jonquilles, soyez assurés d’une chose : SOMMAIRE nous mettons tout en oeuvre pour qu’il fasse bon vivre, grandir P. 2 & 3 Vie de la commune et vieillir à St-Lubin. P. 4 Tarifs communaux / chez nos voisins P. 5 SIDELC P.6 & 7 à l’école / TAP P. 8 à savoir P. 9 Sécurité routière / VAL-ECo Didier Pigoreau, maire. P. 10 ADMR P. 11 Syndicat de la vallée de la Cisse P. -

Art Ouvert Fermet 2020-2021

PRÉFET DE LOIR-ET-CHER DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES SERVICE EAU ET BIODIVERSITE ARRÊTÉ N° relatif à l'ouverture et à la fermeture de la chasse pour la campagne 2020/2021 dans le département de Loir-et-Cher Le Préfet, Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.424-2 à L 424-7, L.425-15 et R.424-1 ; Vu le décret du 27 mars 2019 portant nomination de Monsieur Yves ROUSSET en qualité de préfet de Loir- et-Cher ; Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017 modifié fixant la liste des communes soumises au plan de chasse faisan commun dans le département de Loir-et-Cher ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017 modifié fixant la liste des communes soumises au plan de chasse lièvre dans le département de Loir-et-Cher ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 mai 2018 relatif au plan de chasse applicable à l'espèce perdrix sur le territoire de certaines communes du département de Loir-et-Cher ; Vu l’arrêté préfectoral du 25 mai 2018 portant approbation du troisième schéma départemental de gestion cynégétique en Loir-et-Cher ; Vu la consultation du public organisée du 30 avril 2020 au 20 mai 2020 inclus ; Vu l’avis de la fédération départementale des chasseurs du 24 avril 2020 ; Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage consultée par écrit le 29 avril 2020 ; Sur proposition de la directrice départementale des territoires de Loir-et-Cher ; ARRÊTE Article 1er : La période d'ouverture générale de la chasse à tir et au vol est fixée, pour le département de Loir-et-Cher, du 27 septembre 2020 à 9 heures au 28 février 2021. -

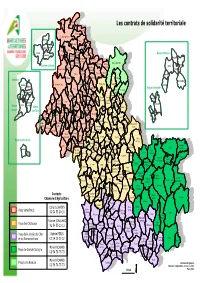

Mise En Page:1

Le Le-Gault- Plessis- du-Perche Les contrats de solidarité territoriale Dorin Le Poislay La Fontenelle Couêtron-au-Perche Saint-Avit Droué Boursay Ruan- sur- Oigny Arville Bouffry Egvonne Mondoubleau Choue Souday La-Chapelle- Villebout Beauce la Romaine Saint-Agil Baillou Saint-Marc- Vicomtesse Fontaine- du-Cor Chauvigny- Raoul Membrolles Cormenon Romilly- Saint-Jean- du-Perche Froidmentel du-Perche Brévainville Ouzouer- Beauce la Romaine Couëtron-au-Perche Beauchêne Verdes Prénouvellon Le Temple Saint-Hilaire- le-Doyen Sargé-sur-Braye Tripleville La-Ville- la-Gravelle Morée Moisy Danzé aux-Clercs Semerville Busloup Epuisay Fréteval Binas Valencisse Ouzouer-le-Marché Autainville Orchaise Savigny-sur-Braye Rahart Lisle Vievy-le-Rayé La Colombe Molineuf Pezou Lignières Saint- Oucques la Nouvelle Azé Saint- Laurent- Villermain Fortan Chambon-sur-Cisse Firmin- des-Bois Seillac Cellé Saint- Renay Mazangé des-Prés La Chapelle- Marchenoir Ouen Oucques Saint- Lorges Coulanges Bonneveau Villiers- Enchérie Beauvilliers Fontaine- Meslay Rocé la Nouvelle Léonard- Le Plessis- Briou Lunay sur-Loir Epiais Chouzy- les-Côteaux Vendôme Faye en-Beauce l'Echelle Oucques Onzain sur-Cisse Areines Roches Veuzain- Valloire- Troo Les-Roches- Thoré-la- Naveil Josnes Sougé Villetrun Villeneuve- sur-Loire l'Evêque Rochette La sur-Cisse Coulommiers- Frouville Concriers St-Jacques- Montoire- Saint-Rimay Marcilly- Sainte- Boisseau Madeleine- Sainte-Gemmes Couture- la-Tour Selommes Talcy des-Guérêts sur-le-Loir en-Beauce Anne Villefrouin Veuves sur-Loir Artins Villerable -

C211 Official Journal

Official Journal C 211 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 25 June 2020 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 211/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9851 – Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz) (1) . 1 2020/C 211/02 Notice concerning the applicability of Article 34 of Directive 2014/25/EU Suspension of the period for adoption of implementing acts . 2 2020/C 211/03 Notice of request concerning the applicability of Article 34 of Directive 2014/25/EU – End of the suspension of the period for adoption of implementing acts . 3 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 211/04 Euro exchange rates — 24 June 2020 . 4 2020/C 211/05 Interim update of the weightings applicable to the remuneration of officials, temporary staff and contract staff of the European Union serving in third countries . 5 2020/C 211/06 Update of the correction coefficients applicable from 1 February 2020 to the remuneration of officials and other servants of the European Union . 8 2020/C 211/07 Intermediate update of the correction coefficients applicable from 1 January 2020 to the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union . 9 EN (1) Text with EEA relevance. 2020/C 211/08 Commission notice on current State aid recovery interest rates and reference/discount rates applicable as from 1 July 2020 (Published in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EC) No 794/2004 of 21 April 2004 (OJ L 140, 30.4.2004, p. -

Le Petit Bavard S a I N T - S U L P I C E - D E - P O M M E R a Y

Comité Consultatif Animation et Communication Février 2010 Le Petit Bavard S a i n t - S u l p i c e - d e - P o m m e r a y Groupe Adultes Groupe Enfants Créée en Octobre 2005, la section Aïkido enregistre 25 adhérents ; 7 adultes, 6 adolescents, 12 enfants et de nombreuses ceintures dont deux marrons parmi nos ados, ainsi que quatre oranges parmi les enfants (deux filles & deux garçons). Les cours ont lieu le mercredi soir de 17h00 à 18h00 pour les enfants et de 18h30 à 20h00 pour les adultes. Essai et inscription possibles toute l’année. Possibilité de cours toute la semaine avec les clubs de VINEUIL, ONZAIN et BRACIEUX. 11 enfants ont participé au stage national de VINEUIL le dimanche 24 janvier 2010. Contacts : Patrick GUILLOT Bernard GUERINEAU 13 rue du Haut Bourg 22 rue des Eperviers 41000 ST SULPICE 41000 ST SULPICE Tél : 02.54.43.69.08 Tél : 02.54.43.65.36 06.72.14.83.58 06.69.11.94.61 Le 1er février 2010, la brigade territoriale de BLOIS fermera définitivement. L'ac- cueil physique et téléphonique n'y sera plus assuré, les effectifs étant mutés, dont une partie à la brigade d'Herbault. La communauté de brigades de BLOIS, créée le 1er janvier 2003 par le regroupement des brigades de BLOIS – HERBAULT – ONZAIN sera dissoute à cette même date. Une nouvelle communauté ayant son chef-lieu à HERBAULT verra le jour. Elle se composera des brigades d'HERBAULT et d'ONZAIN. Commandée par le capitaine TRUFFET, elle aura un effectif de 23 militaires dont 4 gendarmes-adjoints-volontaires. -

Syndicat Mixte Du Bassin De La CISSE

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA CISSE DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS Code Code NOM PRENOM Ville NOM PRENOM Ville postal postal COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE VAL DE LOIRE BEAUJOUAN Damien ROCHES 41370 NOUVELLON Didier CONAN 41290 GAULANDEAU Marc BOISSEAU 41290 BOUVET Marc RHODON 41290 GERVY Raymond MER 41500 LHOMME Etienne TALCY 41370 GRIGIER-CREQUINE Marie-Claire BRIOU 41370 VOISIN Jean-Pierre OUCQUES LA NOUVELLE 41290 LONQUEU Etienne MAVES 41500 TASSIN Gérard LORGES 41370 REGIS Olivier LE-PLESSIS-L'ECHELLE 41370 BRETON Antoine MARCHENOIR 41290 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AGGLOPOLYS MOELO Didier AVERDON 41330 BURHNAM Henri VALLOIRE SUR CISSE 41150 ROGER Damien CHAMPIGNY-EN-BEAUCE 41330 OURY François VILLEFRANCOEUR 41330 LA-CHAPELLE- GENUIT Eliane FOSSE 41330 BORDE François 41330 VENDOMOISE RUET Jacky HERBAULT 41190 LABBE Jean-Marc HERBAULT 41190 SEVREE Yannick MAROLLES 41330 BARON Christian VALENCISSE 41190 MULTEAU Dimitri MESLAND 41150 GILBERT Elie SANTENAY 41190 SAINT LUBIN EN DESSITE Christèle SAINT-SULPICE 41000 DARIDAN Philippe 41190 VERGONNOIS SLOVAK Jean-Louis VALENCISSE 41190 NOUZIERES Serge VALENCISSE 41190 RANVAL Lionel SAINT-BOHAIRE 41330 DENIAU Didier FRANCAY 41190 LHERITIER Catherine VALLOIRE-SUR-CISSE 41150 CASIGLIA Jean SEILLAC 41150 COUCHAUX Laurent VEUZAIN SUR LOIRE 41150 BILLAULT Denis VEUZAIN SUR LOIRE 41150 LEROUX Gilles VEUZAIN SUR LOIRE 41150 HUON Claude MONTEAUX 41150 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TERRITOIRES VENDOMOIS BRINDEAU Pascal VENDOME 41100 COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL -

Guide De La Collecte 2019

ÉDITION 2019 ÉDITO 3 bonnes résolutions 2019 pour réduire ma Agglopolys assure au quotidien la I I I I I I I I I collecte de vos déchets : ramassage des I I I I I I I I I I I I I I quantité de I I I I I ordures ménagères, collecte des déchets I recyclables, gestion de 10 déchetteries. déchets ! n°3 Dans ce guide, vous trouverez des JE DONNE informations pratiques pour vous aider à gérer au mieux vos déchets voire à les UNE SECONDE VIE À réduire ! MES OBJETS En effet, bien qu’une tonne de déchets triés coûte 3 fois moins cher qu’une Un objet qui ne sert plus peut tonne de déchets incinérés, chaque cependant s’avérer être utile déchet produit entraîne des coûts de à quelqu’un d’autre ! Certains collecte et de traitement. Donc trier n°2 appareils électriques, meubles, voire c’est bien, mais moins jeter c’est encore JE BOIS L’EAU DU vêtements peuvent être réparés mieux ! ROBINET ou relookés ! En effet, tous les Afin de limiter l’augmentation du métiers de la réparation n’ont pas n°1 è coût global des déchets pour notre J’AGIS CONTRE La France est le 3 consommateur disparu (cordonniers, couturières, collectivité, et donc pour votre européen d’eau en bouteille, avec tapissiers et artisans-réparateurs portefeuille, je vous propose quelques LE GASPILLAGE environ 5 milliards de bouteilles en mobilier ou électro-ménager) et consommées chaque année. pistes d’actions pour réduire de près de des associations spécialisées dans le 50 kg par personne et par an le poids ALIMENTAIRE Boire l’eau du robinet c’est donc réduire la réemploi se sont créées. -

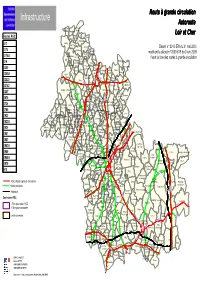

Infrastructure

RRRoRooouuuutttteeee ààà gggrgrrraaaannnnddddeeee ccciciiirrrrccccuuuullllaaaattttiiiioooonnnn Infrastructure AAAuAuuuttttoooorrrroooouuuutttteeee Le Plessis- Le Gault- Dorin Saint-Avit Perche LLLoLoooiiiirrrr eeetettt CCChChhheeeerrrr Routes RGC Le Poislay Oigny Arville La Fontenelle D17 Souday Saint-Agil Droué Décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 D174 Boursay Ruan-sur- modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 D176A Bouffry Egvonne Mondoubleau Choue fixant la liste des routes à grande circulation Baillou La Chapelle- Villebout D19 Vicomtesse Membrolles Saint-Marc- Fontaine- Cormenon Raoul Saint-Jean- D200 du-Cor Chauvigny- Prénouvellon Romilly du-Perche Froidmentel Beauchêne Brévainville Ouzouer- Verdes D D D D D D D D D le-Doyen Tripleville 1 1 1 Saint-Hilaire-1 1 1 D200A Le Temple 1 1 1 9 9 9 Sargé- 9 9 9 La Ville- la-Gravelle9 9 9 sur-Braye DDD aux-Clercs MoréeDDD333 Semerville 0 0 0 333555 0 0 0 555 0 0 0 555777 Moisy 1 1 1 777AAA 1 1 1 AAA D2020 Danzé 1 1 1 AAA DD333555777 N N N 777 N N N N N N Ouzouer- Épuisay DD333555777 Busloup Binas D2152 Fréteval La Colombe le-Marché DDD DDD 999 999 Lisle Savigny-sur-Braye 555 Vievy-le-Rayé Autainville 557 57 7 Rahart D357 7 7 7 Pezou Azé Lignières Saint-Laurent- Fortan 4 4 4 Villermain Saint-Firmin- 4 4 4 des-Bois D675 222 Renay 999 Mazangé Beauvilliers DDD Cellé des-Prés DDD Marchenoir La Chapelle- Saint-Ouen Saint-Léonard- D724 Bonneveau Enchérie Fontaine- Lunay Villiers- Meslay Rocé en-Beauce Lorges Vendôme Épiais Oucques Le Plessis- les-Coteaux sur-Loir Faye l'Échelle Briou D765 Troo -

Espaces Naturels Sensibles Espaces Naturels Sensibles Naturels Espaces

ESPACES NATURELS SENSIBLES ESPACES NATURELS SENSIBLES NATURELS ESPACES DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL EN LOIR-ET-CHER ESPACES NATURELS SENSIBLES DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL EN LOIR-ET-CHER a richesse patrimoniale Ldu Loir-et-Cher ne se compose pas uniquement de ces somptueux châteaux qui bordent la Loire depuis environ cinq siècles. Dans ce département très rural où la forêt, à elle seule, couvre près d’un tiers de la surface, il existe des sites méconnus dont la biodiversité a été préservée. Les vingt-huit espaces naturels sensibles loir-et-chériens constituent SOMMAIRE © A. Charron l’un des plus beaux témoignages de la beauté sauvage de notre territoire. Le département préserve la biodiversité 3 Protéger la faune et la flore qui nous entourent ne répond pas à un phénomène de mode. C’est un devoir Avant la balade 4 2 que nous devons à ceux qui nous ont précédés et une obligation morale à l’égard des futures générations. Où sont situés les espaces naturels sensibles ? 5 En la matière, le conseil départemental veille à ce qu’un équilibre soit maintenu entre le développement Les espaces naturels sensibles dans économique de nos pôles urbains et l’impérieuse La Beauce 6 préservation de notre patrimoine naturel. Le Perche 12 La vallée du Cher 17 Si ces espaces naturels sensibles n’ont pas acquis la La vallée de la Loire 24 même notoriété que nos joyaux architecturaux, il est La vallée du Loir 30 cependant important de vous les faire connaître pour La Sologne 34 vous inviter à leur découverte. C’est la vocation de cette publication qui, au fil des pages, dévoile un territoire Chaque mois, une découverte 45 aussi beau que méconnu : un Loir-et-Cher au parfum d’éternité ! Liens partenaires 46 Nicolas Perruchot Président du conseil départemental de Loir-et-Cher LE DÉPARTEMENT PRÉSERVE LA BIODIVERSITÉ e Loir-et-Cher compte 28 espaces ESPACES NATURELS Lnaturels sensibles (ENS) labellisés par le conseil départemental.