Il Coaching: Come Liberare Il Potenziale Per Massimizzare La Crescita

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Graham Budd Auctions Sotheby's 34-35 New Bond Street Sporting Memorabilia London W1A 2AA United Kingdom Started 22 May 2014 10:00 BST

Graham Budd Auctions Sotheby's 34-35 New Bond Street Sporting Memorabilia London W1A 2AA United Kingdom Started 22 May 2014 10:00 BST Lot Description An 1896 Athens Olympic Games participation medal, in bronze, designed by N Lytras, struck by Honto-Poulus, the obverse with Nike 1 seated holding a laurel wreath over a phoenix emerging from the flames, the Acropolis beyond, the reverse with a Greek inscription within a wreath A Greek memorial medal to Charilaos Trikoupis dated 1896,in silver with portrait to obverse, with medal ribbonCharilaos Trikoupis was a 2 member of the Greek Government and prominent in a group of politicians who were resoundingly opposed to the revival of the Olympic Games in 1896. Instead of an a ...[more] 3 Spyridis (G.) La Panorama Illustre des Jeux Olympiques 1896,French language, published in Paris & Athens, paper wrappers, rare A rare gilt-bronze version of the 1900 Paris Olympic Games plaquette struck in conjunction with the Paris 1900 Exposition 4 Universelle,the obverse with a triumphant classical athlete, the reverse inscribed EDUCATION PHYSIQUE, OFFERT PAR LE MINISTRE, in original velvet lined red case, with identical ...[more] A 1904 St Louis Olympic Games athlete's participation medal,without any traces of loop at top edge, as presented to the athletes, by 5 Dieges & Clust, New York, the obverse with a naked athlete, the reverse with an eleven line legend, and the shields of St Louis, France & USA on a background of ivy l ...[more] A complete set of four participation medals for the 1908 London Olympic -

Toscana Bianconera

Toscana bianconera Tutti i toscani che hanno indossato la maglia della Juve Francesco Magnini Copyright Francesco Magnini Agosto 2014 Per alcuni dei toscani che hanno indossato la maglia della Juventus ogni presentazione è superflua, ne hanno fatto la storia e sia la loro vita personale che la loro carriera calcistica hanno riempito e continuano a riempire le pagine di libri e giornali. Per altri, meno conosciuti, rimasti all’ombra della grande popolarità, qualche riga di presentazione. Stefano Agresti Nato a Barberino del Mugello (Fi) il 12 marzo 1956 Calciatore delle giovanili poi vice allenatore di Alberto Zaccheroni nella stagione 2009/10 Jonathan Bachini Nato a Livorno il 5 giugno 1975 Centrocampista, proveniente dall’Udinese e ceduto al Brescia 13 presenze fra il 1999 e il 2001 Enzo Badiani Nato a Piombino (Li) nel 1942 Attaccante proveniente dal Piombino, alla Juventus nel 1961/62 poi ceduto al Catania “Sono stato il primo acquisto di Moggi. Correva l'anno 1961, Luciano era un giovane ferroviere di 24 anni: aveva la voglia di emergere e il senso per gli affari che lo avrebbe portato ai vertici della vecchia Signora. Io di anni ne avevo 18 e giocavo nelle giovanili del Piombino. Un giorno in cui non c’erano allenamenti eravamo io ed altri a chiacchierare al campo della Magona davanti alla sede della società. Spuntò un giovanotto con una borsetta sottobraccio, tipo maestro, nessuno sapeva chi fosse. Disse: “Cerco i dirigenti del Piombino per parlare del calciatore Badiani”. Fui acquistato dalla Juve per 9 milioni lire e lì cominciò la mia avventura nel mondo del calcio. -

Ukraine Tells Albright It Will Not Sell Turbines for Nuclear Project in Iran

INSIDE:• Town hall meetings target youth vote in Ukraine — page 4. • Manor Junior College marks 50th anniversary — page 6. • A look at Crimea’s Tatar minority — page 10. Published by the Ukrainian National Association Inc., a fraternal non-profit association Vol. LXVI HE No.KRAINIAN 11 THE UKRAINIAN WEEKLY SUNDAY, MARCH 15, 1998 EEKLY$1.25/$2 in Ukraine UkraineT tells Albright UClinton pledges to fight internationalW trafficking of women it will not sell turbines for nuclear project in Iran by Roman Woronowycz Kyiv Press Bureau KYIV — A week after signing a long- term economic trade agreement with Russia, Ukraine continued to successful- ly play its multi-vectored foreign policy game by heeding U.S. demands that it not sell Russia turbines for a nuclear reactor project in Iran. “Ukraine has decided to refrain from nuclear cooperation with Iran, including the supply of turbines to the Bushehr Project,” said Foreign Minister Hennadii Udovenko on March 6. Mr. Udovenko made the statement after he and U.S. Secretary of State Madeleine K. Albright had signed a series of agreements on nuclear and satellite technology cooperation. Ms. Albright was in Kyiv for a seven-hour visit on the first leg of a tour of European capitals. Last year Kyiv had said it would sell Moscow a $45 million turbine needed for the completion of the Bushehr Yaro Bihun nuclear reactor project in Iran, which President Clinton announces his administration’s measures against the abuse and trafficking of women as First Lady Hillary Russia has contracted to finish at a cost Rodham Clinton and Attorney General Janet Reno look on. -

PDF Numbers and Names

CeLoMiManca Checklist Calciatori 2016-2017 1 Scudetto Serie A TIM 21 Franck Kessié 40 Vasilis Torosidis 59 Squadra Bologna 79 Federico Melchiorri 2 Trofeo Serie A TIM 22 Marco D'Alessandro 41 Filip Helander 60 Roberto Donadoni 80 Niccolò Giannetti 3 Trofeo TIM Cup 23 Alejandro Gómez 42 Federico Viviani 61 Bruno Alves 81 Marco Sau 4 Trofeo Supercoppa 24 Alberto Paloschi 43 Erick Pulgar 62 Luca Ceppitelli 82 Marco Borriello TIM 25 Mauricio Pinilla 44 Ádám Nagy 63 Bartosz Salamon 83 Cagliari Bruno 5 Andrea Masiello 26 Andrea Petagna 45 Saphir Taider 64 Marco Storari Alves/Isla 6 Rafael Tolói 27 Atalanta 46 Godfred Donsah 65 Rafael 84 Nicolò Barella - Davide Arras 7 Ervin Zukanović Gagliardini/Kessié/Conti 47 Blerim Džemaili 66 Marco Capuano 85 Maglia Cagliari 8 Etrit Berisha 28 Stefano Mazzini - 48 Luca Rizzo 67 Nicola Murru Bryan Cabezas 86 Scudetto Cagliari 9 Marco Sportiello 49 Federico Di 68 Fabio Pisacane 29 Maglia Atalanta 87 Squadra Cagliari 10 Andrea Conti Francesco 69 Luca Bittante 30 Scudetto Atalanta 88 Massimo Rastelli 11 Boukary Dramé 50 Ladislav Krejčí 70 Mauricio Isla 31 Squadra Atalanta 89 Boštjan Cesar 12 Abdoulay Konko 51 Simone Verdi 71 Daniele Dessena 32 Gian Piero Gasperini 90 Dario Dainelli 13 Mattia Caldara 52 Sergio Floccari 72 Artur Ioniță 33 Daniele Gastaldello 91 Alessandro 14 Leonardo Spinazzola 53 Sadiq Umar 73 Panagiotis Tachtsidis 34 Domenico Maietta Gamberini 15 Cristian Raimondi 54 Mattia Destro 74 Simone Padoin 35 Marios Oikonomou 92 Stefano Sorrentino 16 Remo Freuler 55 Bologna Krejčí/Verdi 75 Gianni Munari -

1.Facts & Figures

UEFA CHAMPIONS LEAGUE STATISTICS HANDBOOK 2014/15 1. FACTS & FIGURES PAGE RANKINGS 1 GENERAL RECORDS 8 GROUP STAGE 13 KNOCKOUT PHASE 14 NB All statistics are group stage to final unless otherwise indicated. Pos Club Country Part Titles Pld W D L F A Pts GD RANKINGS 48 LOSC Lille FRA 5 0 32 6 12 14 26 35 24 -9 49 Villarreal CF ESP 3 0 28 6 12 10 23 34 24 -11 50 IFK Göteborg SWE 4 0 26 10 3 13 30 39 23 -9 51 Sevilla FC ESP 2 0 16 10 2 4 32 19 22 13 All-time ranking by club 52 FC Nantes FRA 2 0 22 7 8 7 27 26 22 1 Pos Club Country Part Titles Pld W D L F A Pts GD 53 FC Steaua Bucureşti ROU 7 0 42 4 14 24 30 69 22 -39 54 Club Brugge KV BEL 4 0 24 7 6 11 21 28 20 -7 1 Real Madrid CF ESP 19 4 212 124 41 47 439 231 289 208 55. VfB Stuttgart GER 3 0 22 7 5 10 26 34 19 -8 2 FC Barcelona ESP 19 4 206 119 50 37 411 205 288 206 3 Manchester United FC ENG 19 2 200 107 52 41 343 187 266 156 56 FC Lokomotiv Moskva RUS 3 0 26 7 5 14 26 35 19 -9 4 FC Bayern München GER 18 2 199 106 46 47 358 208 258 150 57 Beşiktaş JK TUR 5 0 30 8 3 19 22 56 19 -34 5. -

Mensile Di Critica E Approfondimento Calcistico

Mensile di critica e approfondimento calcistico TMW#73 GENNAIO 2018 magazine SOMMARIO TMWmagazine #73 GENNAIO 2018 INTERVISTA RUBRICHE TMW RADIO ANTONIO CARECA L’EX ATTACCANTE PARTENOPEO, ANALIZZA LA APPLE STORE 37 PRIMA PARTE DI STAGIONE DI HAMSIK&C OGNI MESE IL TMWMAGAZINE SUL TUO IPAD A PORTATA DI MANO, SEMPRE CON TE METEORE HERBERT WAAS FACEBOOK WAAS, IL NOSTALGICO DEL PANE NERO 6 IL MAGAZINE DIVENTA SOCIAL 38 INTERVISTA SEMPRE AGGIORNATO SUGLI ULTIMI NUMERI MARK IULIANO SNAPSHOT MARK IULIANO, EX DIFENSORE DELLA JUVENTUS, FA SEI STELLE D’EUROPA TWITTER IL QUADRO DELLE FORMAZIONI ITALIANE LE CARTE AL CAMPIONATO: “JUVE FAVORITA MA IL SEGUI L’HASTAG 39 APPRODATE ALLA FASE A ELIMINAZIONE NAPOLI MERITA IL PRIMO POSTO” CONDIVIDI LE NEWS CON #TMWMAGAZINE RECENSIONE DIMMI CHI ERA RECOBA 46 DI ENZO PALLADINI EDITORIALI EDITORIALE 3 CHIEVO VERONA 16 INTER 21 ROMA 26 UDINESE 31 GATTUSO: VERO CUORE LE SOLITE CERTEZZE ASCESA A METÀ ANNO PRIMO D.T. IL SORPRENDENTE BARAK ROSSONERO CROTONE 17 JUVENTUS 22 SAMPDORIA 27 SERIE B 33 ATALANTA 12 IL ROLANDO RITROVATO I TOP CHE NON T’ASPETTI RECORD E INGENUITÀ APPUNTI DI VIAGGIO UNA DEA ETERNA FIORENTINA 18 LAZIO 23 SASSUOLO 28 SERIE C 34 BENEVENTO 13 I PRIMI RISULTATI IL TRIO DELLE MERAVIGLIE BERARDI È SCOMPARSO DI TUTTO E DI PIÙ BRILLA IL PORTIERE VOLANTE GENOA 19 MILAN 24 SPAL 29 BOLOGNA 14 BALLA BALLA BALLARDINI SI SALVANO IN DUE ANTENUCCI PAGA DOPPIO VERDI IN RAMPA DI LANCIO HELLAS VERONA 20 NAPOLI 25 TORINO 30 CAGLIARI 15 CERCI, DOVE SEI? IL CERCHIO MAGICO UNA NUOVA ERA VALORI COSTANTI TMWmagazine 2 EDITORIALE Michele #EDITORIALE #GATTUSO CRISCITIELLO @MCriscitiello Vi racconto Gattuso: Editore TC&C s.r.l. -

Juventus - FC Zenit St

Juventus - FC Zenit St. Petersburg MATCH PRESS KIT Stadio Olimpico, Turin Wednesday 17 September 2008 - 20.45CET Group H - Matchday 1 Contents 1 - Match background 7 - UEFA information 2 - Match facts 8 - Match-by-match lineups 3 - Squad list 9 - Competition facts 4 - Head coach 10 - Team facts 5 - Match officials 11 - Legend 6 - Domestic information This press kit includes information relating to this UEFA Champions League match. For more detailed factual information, and in-depth competition statistics, please refer to the matchweek press kit, which can be downloaded at: http://www.uefa.com/uefa/mediaservices/presskits/index.html Match background After an absence of two years, 1996 winners Juventus are back in the UEFA Champions League hoping to make up for lost time. Their first contest brings them up against FC Zenit St. Petersburg, who, less than three weeks after adding the UEFA Super Cup to last season's UEFA Cup triumph, will be hoping to make a similar impact in Europe's top club competition. • Before their enforced relegation to Serie B as a consequence of the sporting fraud scandal which hit Italian football two years ago, Juventus achieved successive quarter-final appearances in the UEFA Champions League between 2004/05 and 2005/06. They won their group in both seasons and also in 2003/04. In all three campaigns, they managed to get a lot of the hard work done early, winning their first three fixtures in 2003/04, the first five the following year and the first two the year after that. So the Russian debutants will be expecting a fierce onslaught in this Group H opener. -

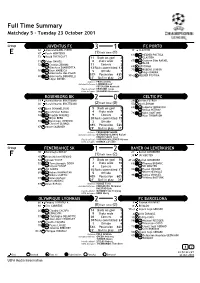

E 3 1 2 0 F 1 2

Full Time Summary Matchday 5 - Tuesday 23 October 2001 Group JUVENTUS FC FC PORTO 32' Alessandro DEL PIERO 3113' CLAYTON 47' Paolo MONTERO (1)half time (1) E 61' in HÉLDER POSTIGA 73' David TREZEGUET 11 Shots on goal 3 out CLAYTON 71' Edgar DAVIDS 8 Shots wide 7 67' in Gustavo Días RAFAEL out DECO 72' in Cristian ZENONI 11 Corners 2 69' COSTINHA out Gianluca ZAMBROTTA 13 Fouls committed 13 in in 75' RUBENS JUNIOR 76' Enzo MARESCA 5 Offside 1 out out Hugo IBARRA Alessandro DEL PIERO 57% Possession 43% 88' in Alessandro BIRINDELLI 90'+2 HÉLDER POSTIGA out Edgar DAVIDS 32' Ball in play 24' Referee: FRISK Anders Assistant referees: LINDBERG Leif PETERSSON Kenneth Fourth official: ERIKSSON Jonas UEFA delegate: SELBHERR Hermann ROSENBORG BK CELTIC FC 19' Harald Martin BRATTBAKK 2028' Stilian PETROV 36' Harald Martin BRATTBAKK (2)half time (0) 55' Neil LENNON 5 Shots on goal 5 68' in Lubomir MORAVCIK 43' Bent SKAMMELSRUD out Stilian PETROV 45' Ole Christer BASMA 4 Shots wide 7 79' in John HARTSON 74' in Fredrik WINSNES 9 Corners 2 out Alan THOMPSON out Ørjan BERG 20 Fouls committed 15 83' in Bent Inge JOHNSEN 2 Offside 7 out Christer GEORGE 48% Possession 52% 87' Janne SAARINEN 29' Ball in play 31' Referee: FERNANDEZ MARIN Assistant referees: GUERRERO ALONSO Rafael ENGUIX SALES José Fourth official: UNDIANO MALLENCO Alberto UEFA delegate: BJÖRCK Lars-Åke Group FENERBAHÇE SK BAYER 04 LEVERKUSEN 40' Derelioglu OKTAY 1221' Bernd SCHNEIDER (1)half time (2) 34' Ulf KIRSTEN F 45' Haim Michael REVIVO 52' Simsek YUSUF 7 Shots on goal 10 45'+2 Bernd -

Graham Budd Auctions

Graham Budd Auctions ONLINE ONLY Sporting Memorabilia . United Kingdom Ended 19 Jun 2014 22:17 BST Lot Description An 1896 Athens Olympic Games participation medal, in bronze, designed by N Lytras, struck by Honto-Poulus, the obverse with Nike 1 seated holding a laurel wreath over a phoenix emerging from the flames, the Acropolis beyond, the reverse with a Greek inscription within a wreath A rare gilt-bronze version of the 1900 Paris Olympic Games plaquette struck in conjunction with the Paris 1900 Exposition Universelle, 4 the obverse with a triumphant classical athlete, the reverse inscribed EDUCATION PHYSIQUE, OFFERT PAR LE MINISTRE, in original velvet lined red case, with identical ...[more] A London 1908 Olympic Games participant`s medal, in white metal, designed by Bertram Mackennal with a Winged Figure of Fame, the 7 reverse with a victorious athlete riding in a quadriga A display of electrotypes of sports medals & badges presented to A. Fattorini, including 8 pairs that have been mounted to display 9 obverse & reverse, including London 1908 Olympic Games Time Keeper`s badge; an official`s badge for the Paris 1924 Olympic Games; three bronze Olympic Games part ...[more] A rare colour tinted postcard portraying Dorando`s arrival at the Stadium in the marathon at the 1908 London Olympic Games, from 12 which he was subsequently disqualified, published for the Franco-British Exhibition, previously laid down on an album page Two Erik Bergavall brochures for the Stockholm 1912 Olympic Games, sold together with a programme for the cancelled 1940 Helsinki 14 Olympic Games; a programme for the Melbourne 1956 Olympic Games football semi-final Bulgaria v India; and a spectator`s guide for London 2012 (5) A rare promotional brochure for a 1925 movie starring the American 100 yards Olympic and World Record holding sprinter Charles W. -

Geheimwaffe Prevljak

Jeden Dienstag neu | € 1,90 Nr. 35 | 28. August 2018 FOTOS: GEPA PICTURES 50 Wien RAPID IN BUKAREST Die grün-weiße Lebensversicherung 8 Seite RB SALZBURG: SO KLAPPT‘S MIT DER CHAMPIONS LEAGUE 12 SEITEN ITALIEN ANKICK Wer stoppt Juve & Ronaldo? ab Seite 23 Geheimwaffe TOTO RUNDE 35A Dreifach-JP mit Prevljak 145.000 Euro! Seite 6 Österreichische Post AG WZ 02Z030837 W – Sportzeitung Verlags-GmbH, Linke Wienzeile 40/2/22, 1060 Wien Retouren an PF 100, 13 Das ENTSCHEIDUNGS-SPIEL exklusiv bei Sky. Am 29.08. ab 21 Uhr auf Sky Sport Austria HD. FC Salzburg – FK Roter Stern Belgrad sky.at/sport | 01 96 20 20 | Fachhandel PR_AZ_Coverbalken_Sportzeitung_169x31_2018_V01.indd 1 27.08.18 10:27 Gratis: Exklusiv und © Shutterstock gratis nur für Abonnenten! AB SOFORT IST MONTAG DIENSTAG! DIE SPORTZEITUNG SCHON MONTAGS ALS EPAPER ONLINE LESEN. AM DIENSTAG IM POSTKASTEN. NEU: ePaper Exklusiv und gratis nur für Abonnenten! Jetzt Vorteilsabo bestellen! Holen Sie sich das 1-Jahres-Abo Print und ePaper zum Preis von € 74,90 (EU-Ausland € 129,90) und Sie können kostenlos 52 x TOTO tippen. [email protected] | +43 2732 82000 1 Jahr SPORTZEITUNG Print und ePaper zum Preis von € 74,90. Das Abonnement kann bis zu sechs Wochen vor Ablauf der Bezugsfrist schriftlich gekündigt werden, ansonsten verlängert sich das Abo um ein weiteres Jahr zum jeweiligen Tarif. Preise inklusive Umsatzsteuer und Versand. Zusendung des Zusatzartikels etwa zwei Wochen nach Zahlungseingang bzw. ab Verfügbarkeit. Solange der Vorrat reicht. Shutterstock Montag: EPAPER Jeden Dienstag neu | € 1,90 Nr. 35 | 28. August 2018 Dienstag: FOTOS: GEPA PICTURES ZEITUNG RAPID IN BUKAREST Die grün-weiße Lebensversicherung Seite 8 RB SALZBURG: SO KLAPPT‘S MIT DER CHAMPIONS LEAGUE 12 SEITEN ITALIEN ANKICK Wer stoppt Juve & Ronaldo? ab Seite 23 Geheimwaffe TOTO RUNDE 35A Dreifach-JP mit 145.000 Euro! Prevljak Österreichische Post AG WZ 02Z030837 W – Sportzeitung Verlags-GmbH, Linke Wienzeile 40/2/22, 1060 Wien – Retouren an PF 100, 1350 Wien Seite 6 Das ENTSCHEIDUNGS-SPIEL exklusiv bei Sky. -

3.All-Time Records 1955-2015

UEFA CHAMPIONS LEAGUE STATISTICS HANDBOOK 2014/15 3. ALL-TIME RECORDS 1955-2015 PAGE EUROPEAN CHAMPION CLUBS’ CUP/UEFA CHAMPIONS LEAGUE ALL-TIME CLUB RANKING 1 EUROPEAN CHAMPION CLUBS’ CUP/UEFA CHAMPIONS LEAGUE ALL-TIME TOP PLAYER APPEARANCES 5 EUROPEAN CHAMPION CLUBS’ CUP/UEFA CHAMPIONS LEAGUE ALL-TIME TOP GOALSCORERS 7 NB All statistics in this chapter include qualifying and play-off matches. Pos Club Country Part Titles Pld W D L F A Pts GD ALL-TIME CLUB RANKING 58 ACF Fiorentina ITA 5 0 45 21 15 9 63 49 57 14 59 Beşiktaş JK TUR 17 0 68 22 13 33 64 104 57 -40 60 FC Zenit RUS 7 0 50 22 11 17 63 55 55 8 61 SS Lazio ITA 5 0 50 21 12 17 79 61 54 18 Pos Club Country Part Titles Pld W D L F A Pts GD 62 FK Dukla Praha CZE 10 0 45 22 10 13 75 58 54 17 63 Legia Warszawa POL 10 0 48 22 10 16 64 53 54 11 1 Real Madrid CF ESP 45 10 384 227 66 91 845 418 520 427 64 Malmö FF SWE 14 0 57 20 14 23 64 86 54 -22 2 FC Bayern München GER 31 5 299 169 65 65 582 297 403 285 65 APOEL FC CYP 13 0 62 18 16 28 68 88 52 -20 3 FC Barcelona ESP 25 5 268 156 61 51 529 262 373 267 66 AEK Athens FC GRE 14 0 62 16 20 26 71 98 52 -27 4 Manchester United FC ENG 25 3 253 141 62 50 469 240 344 229 67 Leeds United AFC ENG 4 0 40 22 6 12 76 41 50 35 5 AC Milan ITA 28 7 249 125 64 60 416 231 314 185 68 FC Sheriff MDA 13 0 56 19 11 26 54 60 49 -6 6 Juventus ITA 29 2 230 113 58 59 367 227 284 140 69 HJK Helsinki FIN 17 0 60 20 9 31 71 98 49 -27 7 SL Benfica POR 34 2 218 100 51 67 366 234 251 132 70 Hamburger SV GER 6 1 43 19 9 15 72 56 47 16 8 Liverpool FC ENG 21 5 181 100 -

PDF Numbers and Names

CeLoMiManca Checklist Calciatori figurine 2018/2019 1 Scudetto Serie A 21 Remo Freuler 40 Federico Mattiello 60 Filippo Inzaghi 79 Artur Ioniță 2 Trofeo Serie A 22 Mario Pašalić 41 Stadio Bologna (Allenatore) 80 João Pedro 3 Trofeo Coppa Italia 23 Emiliano Rigoni 42 Scudetto Bologna 61 Alessio Cragno 81 Diego Farias 4 Trofeo Supercoppa 24 Marco Tumminello 43 Arturo Calabresi 62 Rafael 82 Marco Sau italiana 25 Musa Barrow 44 Ibrahima Mbaye 63 Darijo Srna 83 Leonardo Pavoletti 5 Etrit Berisha 26 Josip Iličić 45 Godfred Donsah 64 Filippo Romagna 84 Alberto Cerri 6 Pierluigi Gollini 27 Alejandro Gómez 46 Andrea Poli 65 Ragnar Klavan 85 Maglia Cagliari 7 Rafael Tolói 28 Duván Zapata 47 Blerim Džemaili 66 Luca Ceppitelli 86 Cagliari (Barella) 8 José Palomino 29 Maglia Atalanta 48 Ádám Nagy 67 Marco Andreolli 87 Squadra Cagliari 9 Andrea Masiello 30 Atalanta (Zapata, 49 Erick Pulgar 68 Charalampos 88 Rolando Maran Lykogiannis 10 Gianluca Mancini Rigoni, Pašalić) 50 Riccardo Orsolini (Allenatore) 69 Stadio Cagliari 11 Berat Djimsiti 31 Squadra Atalanta 51 Orji Okwonkwo 89 Stefano Sorrentino 70 Scudetto Cagliari 12 Ali Adnan 32 Gian Piero Gasperini 52 Ladislav Krejčí 90 Andrea Seculin (Allenatore) 71 Fabio Pisacane 13 Stadio Atalanta 53 Rodrigo Palacio 91 Boštjan Cesar 33 Łukasz Skorupski 72 Paolo Faragò 14 Scudetto Atalanta 54 Diego Falcinelli 92 Mattia Bani 34 Angelo Da Costa 73 Simone Padoin 15 Timothy Castagne 55 Federico Santander 93 Luca Rossettini 35 Danilo 74 Daniele Dessena 16 Hans Hateboer 56 Mattia Destro 94 Federico Barba 36 Sebastien