Universitat De Valencia

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

MUNDIAL DE BCN'03 WATERPOLO VII EL EQUIPO ESPAÑOL El Equipo Que Dirige Joan Jané Opta Al Título Con Un Bloque HOMBRES Que Lideran Angel Andreo (At

Mundo Deportivo Jueves 10 de julio de 2003 MUNDIAL DE BCN'03 WATERPOLO VII EL EQUIPO ESPAÑOL El equipo que dirige Joan Jané opta al título con un bloque HOMBRES que lideran Angel Andreo (At. Barceloneta) Rollán en la Dani Ballart (CN Sabadell) portería y Gabi Dani Moro (At. Barceloneta) Hernández en Gabriel Hernández (At. Barceloneta) ataque. Las Guillermo Molina (CN Barcelona) chicas tienen en Gustavo Marcos (CN Sabadell) Mercè Vallés a Iván Moro (At. Barceloneta) su figura Ⴇ FOTOS: Iván Pérez (CN Barcelona) MANEL MONTILLA Javier Sánchez-Toril (At. Barceloneta) Y PEP MORATA Jesús Rollán (Pro Recco) Salvador Gómez (RN Florentia) Sergi Pedrerol (CN Catalunya) Xavi García (CN Barcelona) · Entrenador Joan Jané · PALMARÉS MUNDIALES ORO: Perth'98 y Fukuoka'01 PLATA: Perth'91 y Roma'94 5º: Madrid'86 JUEGOS OLÍMPICOS ORO: Atlanta'96 PLATA: Barcelona'92 4º: Moscú'80, Los Angeles'84 uipo de y Sydney'00 EUROPEOS PLATA: Atenas'91 BRONCE: Roma'83 y Sheffield'93 5º: Split'81, Viena'95, Sevilla'97 y Kranj'03 MUJERES Cristina Ungo de Velasco (Lericci) Mireia Ventura (CN Sant Feliu) Sara Domínguez (CN Sabadell) Mariona Ribera (CE Mediterrani) plan y la máquina echa a andar agónicas prórrogas ante Italia les Dani Ballart o Iván Pérez. David Llorens BARCELONA Mercè Vallès (CN Sabadell) sin que nadie pueda detenerla. dejó como saldo la plata más amar- Los rivales serán los de siem- Belén Sánchez (CE Mediterrani) o se sabe exactamente El reto de la selección es titáni- ga de la historia olímpica. Ahora pre: Serbia y Montenegro, Hun- Anna Ramírez (CE Mediterrani) ROcuál es la receta mila- co. -

Arrancalaligadelasnovedades

MUNDO ATLETICO Viernes 4 de noviembre de 2005 POLIDEPORTIVO 29 + LAS FRASES Técnicos y jugadores ALFONS CÀNOVAS asistieron ayer a la (presidente WAP) presentación La WAP trabajará de la nueva temporada conjuntamente FOTO: C. CHAVES “ y mantendrá una estrecha relación con la Federación” Nuestra voluntad no es la de romper con “ lo anterior, sino seguir sumando” WATERPOLO Será la primera edición que se dispute tras la creación de la Asociación de Clubs y bajo la nueva normativa de la FINA Arranca la Liga de las novedades Ángela Lara BARCELONA que “nuestra voluntad no es la de nalizada. así como el incremento se compromete a retransmitir al tación según las modificaciones romper con lo anterior, sino se- del valor en el mercado y de la menos dos partidos semanales. acordadas por la FINA. “La inten- n Este fin de semana arranca la guir sumando”. El máximo man- presencia en los medios de comu- Por su parte, Lluís Bestit, vice- ción es la de hacer un waterpolo 75ª edición de la Liga Nacional datario enumeró los principales nicación del waterpolo”. En esta presidente de la Federación Espa- más rápido e inteligente, en con- masculina, la cual pasará a la his- objetivos que asume la WAP, en- línea, Cànovas anunció un princi- ñola y presidente de la Catalana, traposición al waterpolo de fuerza toria por las modificaciones que tre los que destacó “la creación y pio de acuerdo con Televisión Es- recordó que esta temporada se pro- que se venía haciendo”, explicó ésta ha experimentado en su nor- aplicación de una gestión profesio- pañola por el que el canal público ducirá un cambio en la reglamen- Bestit ܘ mativa, acordadas por el Congre- so de la Federación Internacional LAS PLANTILLAS (FINA) el mes de mayo en Montre- al, pero, sobre todo, por la puesta AGUAS DE VALENCIA NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA C.N. -

2020 Len European Water Polo Championships

2020 LEN EUROPEAN WATER POLO CHAMPIONSHIPS PAST AND PRESENT RESULTS Cover photo: The Piscines Bernat Picornell, Barcelona was the home of the European Water Polo Championships 2018. Situated high up on Montjuic, it made a picturesque scene by night. This photo was taken at the Opening Ceremony (Photo: Giorgio Scala/Deepbluemedia/Insidefoto) Unless otherwise stated, all photos in this book were taken at the 2018 European Championships in Barcelona 2 BUDAPEST 2020 EUROPEAN WATER POLO CHAMPIONSHIPS PAST AND PRESENT RESULTS The silver, gold and bronze medals (left to right) presented at the 2018 European Championships (Photo: Giorgio Scala/Deepbluemedia/Insidefoto) CONTENTS: European Water Polo Results – Men 1926 – 2018 4 European Water Polo Championships Men’s Leading Scorers 2018 59 European Water Polo Championships Men’s Top Scorers 60 European Water Polo Championships Men’s Medal Table 61 European Water Polo Championships Men’s Referees 63 European Water Polo Club Competitions – Men 69 European Water Polo Results – Women 1985 -2018 72 European Water Polo Championships Women’s Leading Scorers 2018 95 European Water Polo Championships Women’s Top Scorers 96 European Water Polo Championships Women’s Medal Table 97 Most Gold Medals won at European Championships by Individuals 98 European Water Polo Championships Women’s Referees 100 European Water Polo Club Competitions – Women 104 Country By Country- Finishing 106 LEN Europa Cup 109 World Water Polo Championships 112 Olympic Water Polo Results 118 2 3 EUROPEAN WATER POLO RESULTS MEN 1926-2020 -

Deportistas Españoles Por CC.AA. De Nacimiento

Listado de deportistas españoles por Comunidad Autónoma de Nacimiento Nombre Fecha Nacimiento Federación Especialidad Prueba CCAAResidencia ANDALUCIA EDUARDO AGUILAR ESTRADA 06/12/76 HOCKEY HIERBA HIERBA ANDALUCIA PABLO ENRIQUE BAÑOS YERGA 04/12/82 PIRAGÜISMO AGUAS TRANQUILAS K2-1.000 METROS MASCULINO ANDALUCIA DANA CERVANTES GARCIA 18/08/78 ATLETISMO PISTA AIRE LIBRE PERTIGA ANDALUCIA JOSÉ ANTONIO COLADO CASTRO 30/10/76 TIRO OLIMPICO PRECISION PISTOLA AIRE INDIV. MADRID PRECISION PISTOLA LIBRE INDIV. JOSE A. CRESPO ORTIZ 24/06/77 BADMINTON BÁDMINTON DOBLES MADRID MERCEDES CHILLA LOPEZ 19/01/80 ATLETISMO PISTA AIRE LIBRE JABALINA ANDALUCIA JOSE DAVID DOMINGUEZ GUIMERA 29/07/80 ATLETISMO PISTA AIRE LIBRE 20 KM. MARCHA ANDALUCIA NURIA DOMINGUEZ ASENSIO 30/01/74 REMO BANCO MOVIL SKIFF ANDALUCIA ALVARO FERNANDEZ CEREZO 07/04/81 ATLETISMO PISTA AIRE LIBRE 1.500 M.L. ANDALUCIA FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ PELAEZ 05/03/77 ATLETISMO PISTA AIRE LIBRE 20 KM. MARCHA ANDALUCIA BEGOÑA GARCIA PIÑERO 01/03/76 BALONCESTO BALONCESTO BALONCESTO GALICIA ANTONIO DAVID JIMENEZ PENTINEL 18/02/77 ATLETISMO PISTA AIRE LIBRE 3.000 M. OBS. ANDALUCIA JUAN ANTONIO JIMENEZ COBO 11/05/59 HIPICA DOMA CLASICA EQUIPO MADRID DOMA CLASICA INDIVIDUAL CRISTINA LOPEZ QUIROS 08/07/75 BALONMANO BALONMANO BALONMANO PAIS VASCO FELIPE LOPEZ GARRIDO 10/03/77 TIRO ARCO DIANA AIRE LIBRE RECURVO INDIVIDUAL ANDALUCIA BEATRIZ MANCHON PORTILLO 29/05/76 PIRAGÜISMO AGUAS TRANQUILAS K2-500 METROS ANDALUCIA AGUAS TRANQUILAS K4-500 METROS BLANCA MANCHON DOMINGUEZ 06/03/87 VELA CLASES OLIMPICAS MISTRAL ANDALUCIA FERNANDO MEDINA MARTINEZ 03/04/73 ESGRIMA SABLE INDIVIDUAL MADRID MANUEL OLMEDO VILLAR 17/05/83 ATLETISMO PISTA AIRE LIBRE 800 M.L. -

44Polideportivo Waterpolo

Viernes 4 de octubre de 2002 Mundo Deportivo 44 POLIDEPORTIVO WATERPOLO Mañana arranca la 'Liga del Mundial', con la cita barcelonesa en el horizonte y tres candidatos al título: Barcelona, Sabadell y At. Barceloneta La Liga del triunvirato un peldaño por debajo de sus más CN Barcelona Nofer David Llorens BARCELONA tirse tres de los doce equipos en liza: el vigente campeón, CN Bar- importantes rivales. Jugador Edad Posición Temp. 01 Iñaki Aguilar 19 Portero 10ª añana sábado se inicia celona, el finalista del pasado año, La Supercopa, 02 Daniel Esforzado 32 Defensor 4ª la Liga de waterpolo de CN Sabadell, y el At. Barceloneta. El Canoe de la Barceloneta 03 Pedro García 34 Defensor 2ª División de Honor, que El CNB, que el pasado año obtu- primer título En cuanto al Barceloneta, el técni- 04 Kiko Perrone 28 Atacante 2ª M 05 Guillermo Molina 18 Defensor 1ª esta temporada está indisoluble- vo el doblete con la Copa del Rey, co Santi Fernández ha vuelto a 06 Gavin N. Woods 26 Defensor 2ª mente unida al Campeonato del no se ha limitado a vivir de rentas en juego reunir bajo su tutela a los pilares 07 Felipe Perrone 16 Atacante 1ª Mundo de la especialidad –ade- y ha efectuado incorporaciones de aquel Real Canoe que obtuvo 08 Luis M. Cruz 27 Boya 2ª 09 Iván Pérez 31 Boya 7ª más de natación, larga distancia, de postín a una plantilla que conta- uriosamente, el primer los títulos de Liga de 1999 y 2000, 10 Thomas Whalan 22 Atacante 1ª saltos y sincronizada– que se cele- ba como puntas de lanza con el título oficial de la rompiendo el monopolio catalán. -

Deportistas Españoles Por Federación

Listado de deportistas españoles por Federaciones Nombre Fecha Nacimiento Edad Lugar Nacimiento Especialidad Prueba ATLETISMO H JAVIER BERMEJO MERINO 23/12/78H 26 PUERTOLLANO PISTA AIRE LIBRE ALTURA DAVID CANAL VALERO 07/12/78H 26 BARCELONA PISTA AIRE LIBRE 200 M.L. PISTA AIRE LIBRE 400 M.L. PISTA AIRE LIBRE RELEVO 4X400 M. L. CARLOS CASTILLEJO SALVADOR 18/08/78H 26 BARCELONA PISTA AIRE LIBRE 5.000 M.L. JOSE DAVID DOMINGUEZ GUIMERA 29/07/80H 24 CADIZ PISTA AIRE LIBRE 20 KM. MARCHA REYES ESTEVEZ LOPEZ 02/08/76H 28 BARCELONA PISTA AIRE LIBRE 1.500 M.L. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ PELAEZ 05/03/77H 27 GUADIX PISTA AIRE LIBRE 20 KM. MARCHA ALVARO FERNANDEZ CEREZO 07/04/81H 23 MALAGA PISTA AIRE LIBRE 1.500 M.L. LUIS MARIA FLORES MARTINEZ 05/11/78H 26 BURGOS PISTA AIRE LIBRE RELEVO 4X400 M. L. CARLOS GARCIA GRACIA 20/08/75H 29 ZARAGOZA PISTA AIRE LIBRE 5.000 M.L. ROBERTO GARCIA GRACIA 20/08/75H 29 ZARAGOZA PISTA AIRE LIBRE 5.000 M.L. JESUS ANGEL GARCIA BRAGADO 17/10/69H 35 MADRID PISTA AIRE LIBRE 50 KM. MARCHA JAVIER GAZOL CONDON 27/10/80H 24 MONZON PISTA AIRE LIBRE PERTIGA DAVID GOMEZ MARTINEZ 13/02/81H 23 O ROSAL PISTA AIRE LIBRE DECATLON JOSE ANTONIO GONZALEZ COBACHO 15/06/79H 25 BARCELONA PISTA AIRE LIBRE 50 KM. MARCHA JUAN CARLOS HIGUERO MATE 03/08/78H 26 ARANDA DE DUERO PISTA AIRE LIBRE 1.500 M.L. ANTONIO DAVID JIMENEZ PENTINEL 18/02/77H 27 SEVILLA PISTA AIRE LIBRE 3.000 M. -

Historias Mundiales Expolio En El 34 Éxtasis En El 50

REVISTA DE LA RFEF ✦ AÑO XIV ✦ NÚMERO 116 ✦ ENERO 2009 ✦ 2,50 e REVISTA DE LA RFEF AÑO XVIII - Nº 171 noviembre 2013 - 2,50 € Casillas hace entrega simbólica de la Copa del Mundo ganada en 2010 al presidente de Sudáfrica Jacob Zuma Han pasado 30 AÑOS HISTORIAS MUNDIALES Homenaje EXPOLIO EN EL 34 a los Héroes del 12-1 a malta DÉXTASISiego Costa EN ELno 50 NO HAY QUIEN PUEDA habría sido el primero con la absoluta femenina Antes que él hubo otros goleadores de SUMA Y SIGUE la selección nacidos fuera de España de la “sub-21” Volvimos Con la Copa la selección perdió (1-0) con sudáfrica, después de Haber ganado (1-2) en guinea ecuatorial YO SOY DE LA ROJA La Roja... Ser de La Roja es mucho más que ser de un equipo. Ser de La Roja es haber sufrido durante toda la vida y nunca haber dejado de animar. Ser de La Roja es amar el fútbol. A los de La Roja no nos circula la sangre, nos hierve. Nosotros jamás esperamos al rival en nuestro campo, ¡Vamos a por ellos! Los de La Roja siempre miramos con respeto pero sin apartar la mirada. Los de La Roja so- mos gente normal, vascos, manchegos o an- daluces. Madrileños, canarios o catalanes. Más que un equipo, somos un país. Ser de la Roja es ser Campeones de Europa y no perder la humildad. Ser de La Roja es atacar a muerte y defender con tu vida. Ser de La Roja es llevar un balón hasta Sudáfrica con el sudor de tu frente. -

Todos Los Meses En Cada Aula

todos los meses en cada aula Gibara empapelada... Cita con Gladys... La FEU de Néstor... Recreación en Santiago... Gerardo y sus canciones... Zulia en sus marcas ISSN 0864-0572 Noviembre 2006 No.442 © Precio: 80 ctvos La voz de los universitarios cubanos nuestro PATRIA credo UN PERIÓDICO CON TODOS Por Randy Saborit Mora Casi acabando el año, regresa un mes de nacimientos y conmemoraciones. Confluyen en este punto del almanaque momentos especiales que sirven de pre- A propósito del aniversario 115 del discurso Con to- texto para avivar recuerdos y utopías. dos, y para el bien de todos pronunciado por el En noviembre, las fibras rebeldes le ger- Apóstol José Martí en Tampa el 26 de noviembre de minaron a Cuba: Hatuey fue quemado en 1891. la hoguera. Gómez, condujo la primera carga al machete en las luchas por nues- Con todos, para el bien de todos. Ese será el lema tra independencia. El yate Granma salió de mi vida. Ese será el del periódico. Esto confiesa desde Tuxpan, con la fe en la libertad. José Martí en carta a Serafín Bello, el 12 de octubre Los universitarios cubanos también han de 1889, dos años antes del célebre discurso de dejado su impronta en este mes y así lo Tampa. En esas palabras se resume la esencia edi- atestigua Alma MaterMater, la revista que fun- torial del PATRIA que nacería dos años y medio más dara Julio Antonio Mella, por esta fecha tarde en Nueva York. Pero si usted consulta los ejem- en 1922. plares que se guardan del tiempo en que el Maes- Sus páginas han recogido desde en- tro dirigió el semanario, nunca encontrará una con- tonces, la fuerza y el espíritu de la van- fesión política de tan alta envergadura. -

Relación De Distinciones – Gala 2011 De La Natación Española

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN Área Social – Recompensas 2011 RELACIÓN DE DISTINCIONES – GALA 2011 DE LA NATACIÓN ESPAÑOLA SEPTIEMBRE 2011 PREMIO A LA COMUNICACIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL * A Gonzalo Prats Peña, por la labor de difusión de la natación canaria y española a través de su portal web (www.loscabosos.com), y por su apoyo y colaboración permanente con el Departamento de Comunicación de la RFEN. * A Manuel Silvestre Sánchez, por su labor de difusión de la disciplina acuática del Waterpolo, sobre todo en Navarra. PLACAS DE ANIVERSARIO Se concede a aquellas entidades que cumplan los años de actividad reconocida en las especialidades reguladas en el organigrama de la RFEN. 100 años – Club Deportivo Fortuna, de San Sebastián, de la Federación Vasca. 75 años – Club Natación Pamplona, de la Federación Navarra. 25 años – Club Natación Piscis, de Mislata, de la Federación de la Comunidad Valenciana. Club Natación San Fernando, de la Federación Andaluza. Club Natació Almacelles, de la Federación Catalana. INSIGNIA DE ORO A Manel Doménech Bonet, por su contribución permanente a la Natación española con un currículo de más de 58 años en diferentes estamentos y cargos. A Manuel Peñaloza Cáceres, a título póstumo, por su contribución a la natación española, y más concretamente a la modalidad de Natación Sincronizada y especialmente su labor como árbitro nacional e internacional. A Francisco Sanz Albero, a título póstumo, por su contribución a la natación española desde sus diferentes cargos directivos en la Federación de la Comunidad Valenciana, de la que era su Presidente, y dentro de la propia RFEN. MEDALLAS DE SERVICIOS DISTINGUIDOS Para premiar servicios personales de gran relevancia para la RFEN, en gestión, dirección, organización, investigación o promoción deportiva, técnica o social, tanto a nivel nacional e internacional, y por su impecable trayectoria de varios años. -

Structure of the Olympic Movement

STRUCTURE OF THE OLYMPIC MOVEMENT In addition to the International Olympic Committee, the Olympic Movement includes the International Federations (IFs), the National Olympic Committees (NOCs), the Organising Committees for the Olympic Games (OCOGs), the national associations, clubs, the athletes, judges and referees, coaches and the other sports technicians. It also includes other organisations and institutions recognised by the IOC. Final version: 31 January 2002 part 3/4 © copyright IOC 2002, all rights reserved THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE The International Olympic Committee is the supreme authority of the Olympic Movement. Its role is to promote top-level sport as well as sport for all in accordance with the Olympic Charter. It ensures the regular celebration of the Olympic Games and strongly encourages, by appropriate means, the promotion of women in sport, that of sports ethics and the protection of athletes. In accordance with the recent reforms, the IOC is composed of a maximum of 115 co-opted members who meet in Session at least once a year. The Session elects a President for a term of eight years, renewable once for four years and Executive Board members for terms of four years. By retaining all rights relating to the organisation, marketing, broadcasting and reproduction of the Olympic Games, the IOC ensures the continuity of a unique and universal event. Final version: 31 January 2002 part 3/4 © copyright IOC 2002, all rights reserved THE IOC PRESIDENT The Chevalier Dr Jacques Rogge (Belgium) is the eigthth IOC President. Co-opted into the IOC in 1991 he was elected President on 16th July 2001 by the 112th IOC Session for an eight-year term. -

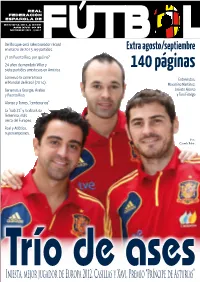

140 Páginas Siete Partidos Amistosos En América

REVISTA DE LA RFEF ✦ AÑO XIV ✦ NÚMERO 116 ✦ ENERO 2009 ✦ 2,50 e REVISTA DE LA RFEF AÑO XVII - Nº 158 Septiembre 2012 - 2,50 € Del Bosque será seleccionador récord en marzo de 2013: 69 partidos. Extra agosto/septiembre ¿Y en Puerto Rico, por qué no? 24 años de mandato Villar y 140 páginas siete partidos amistosos en América. Comenzó la carrera hacia Entrevistas: el Mundial de Brasil (2014). Maximino Martínez, Ganamos a Georgia, Arabia Jacinto Alonso y Puerto Rico. y Toni Fidalgo Alonso y Torres, “centenarios”. La “sub 21” y la absoluta femenina, más cerca del Europeo. Real y Atlético, supercampeones. Foto: Carmelo Rubio. Revista de la RFEF - Septiembre 2012 Nº 158 Revista Trío de ases Iniesta, mejor jugador de Europa 2012. Casillas y Xavi, Premio “Príncipe de Asturias” www.rfef.es editorial Más comprometidos que nunca EL FÚTBOL ESPAÑOL acaba de comenzar la campaña Aunque los números que se manejan no hablan de un incre- 2012/13 con las mismas ganas y el mismo espíritu opti- mento de la asistencia de espectadores a los campos, sino mista de siempre. El fútbol, nada ajeno a la crisis económi- todo lo contrario, por desgracia (corriente a la que es ajena la ca que viven el país y el mundo, es un vehículo generador selección, que llena aquí y…en Puerto Rico) fenómeno de- de ilusiones y como tal actúa. Convertido en refugio de bido a causas bien conocidas entre las que se encuentra el esperanzas, es cierto que no va a remediar los proble- sin número de partidos que se televisan, algo que denuncia mas que sufre el ciudadano, pero sí puede aportarle un vivamente en este número Máximino Martínez, presidente de componente de ilusión que, quizás, no encuentra en otros la Territorial del Principado de Asturias, el fútbol es y será una lados. -

Pedro García Aguado: “La Retirada Del Deportista Profesional Es Complicada”

Pedro García Aguado: “La retirada del deportista profesional es complicada” Durante la preparación de los Juegos de Barcelona 92, habría disciplinas con una preparación más dura que el waterpolo, pero seguro que ninguna tuvo unos entrenamientos tan salvajes y brutales. Hubo jugadores a los que se les caían las uñas de los pies tras las carreras y ejercicios militares que impuso Dragan Matutinovic. La selección logró llegar así a la final, contra la Italia del ‘Setebello’, pero perdió después de tres prórrogas agónicas con pelea incluida fuera del agua. Parecía una derrota apocalíptica y, sin embargo, fue la semilla de los éxitos históricos de aquella generación, los oros de Atlanta y Perth. No en vano teníamos a Jesús Rollán, el mejor portero del mundo, y a Manel Estiarte, el Maradona del waterpolo, el mejor jugador de la historia.Pedro García Aguado convivió con ellos, fue su amigo. Charlamos con él para que nos transmita la épica de este deporte que suele pasar inadvertido en los grandes medios. Pedro habla sin complejos, sin reservas. De hecho, en 2008 escribió un libro, Mañana lo dejo, confesando su adicción a la cocaína. Durante su carrera deportiva, sorprendentemente, llevó una vida de rock star plagada de excesos. Pagó las consecuencias. Ahora, rehabilitado, presenta un programa de ayuda a familias con hijos conflictivos. | 1 Pedro García Aguado: “La retirada del deportista profesional es complicada” Desde que entraste por primera vez en una piscina las condiciones fueron difíciles. Sí, en las piscinas del Cuartel de la Montaña, donde aprendí a nadar, había un señor que tenía un tic en la cabeza —Antonio se llamaba—, que te ponía una especie de gancho en el agua, te tirabas y tenías que alcanzarlo.