02 Master F-374R PDF 06032011

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Fi N E Ju D a I

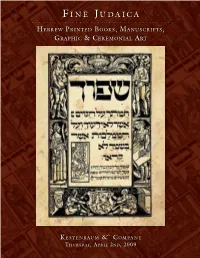

F i n e Ju d a i C a . he b r e w pr i n t e d bo o K s , ma n u s C r i p t s , Gr a p h i C & Ce r e m o n i a l ar t K e s t e n b a u m & Co m p a n y th u r s d a y , ap r i l 2n d , 2009 K ESTENBAUM & COMPANY . Auctioneers of Rare Books, Manuscripts and Fine Art A Lot 38 Catalogue of F INE JUDAICA . PRINTED BOOKS, MANUSCRIPTS, AUTOGRAPH LETTERS, CEREMONIAL & GRAPHIC ART Including: The Prague Hagadah, 1526 An Extraordinarily Fine Copy of Abraham ibn Ezra’s Commentary to the Torah, Naples, 1488 An Autograph Manuscript Signed by R. Yonassan Eybescheutz Governor Worthington’s Speech on the Maryland Test Act, Baltimore, 1824 Photographic Archive by Issacher Ber Ryback Selections from the Rare Book-Room of a College Library (Final Part) (Short-Title Index in Hebrew available upon request) ——— To be Offered for Sale by Auction, Thursday, 2nd April, 2009 at 3:00 pm precisely ——— Viewing Beforehand on: Sunday, 29th March - 10:00 am - 6:00 pm Monday, 30th March - 10:00 am - 6:00 pm Tuesday, 31st March - 10:00 am - 6:00 pm Wednesday, 1st April - 10:00 am - 6:00 pm Thursday, 2nd April - 10:00 am - 2:30 pm Gallery-Talk with the Auction Expert: Tuesday, 31st March at 6:00 pm This Sale may be referred to as: “Merari” Sale Number Forty-Three Illustrated Catalogues: $35 (US) * $42 (Overseas) KESTENBAUM & COMPANY Auctioneers of Rare Books, Manuscripts and Fine Art . -

Rhe EWISH SEVENTY-FIVE CENTS BS ERV ER

SIVAN, 5736 I MAY, 1976 VOLUME XI, NUMBER 7 rHE EWISH SEVENTY-FIVE CENTS BS ERV ER "These People are distinguished by three attributes: they are merciful, they have a sense of shame, and they are given to perform good deeds." vEVAMos 79a The Trend Toward Euthanasia • The Abortion Bill in Israel • The Waning Sense of Shame THE JEWISH OBSERVER in this issue Euthanasia, Aaron Brafman .......................................................... 3 THE JEW!SH OBSERVER is published monthly, except July and August, Abortion in Israel, with excerpts from addresses by by the Agudath Israel of America, 5 Beekman St., New York, N.Y. Rabbi Yaakov Kamentsky, Rabbi Moshe Feinstein and 10038. Second class postage paid Rabbi Pinchas Teitz ................................................................ 9 at New York, N.Y. Subscription: $6.50 per year; Two years, $11.00; Wanted: A Sense of Shame, Bernard Weinberger ............... 11 Three years, $15.00; outside of the United States $7.50 per year. Torah: A Legacy of Love, Chaim Dov Keller ......................... 13 Single copy seventy-five cents. Printed in the U.S.A. Autumn Flame I Spring Green a poem by Bai/a Susholtz ................................................... 17 RABB! NissoN W0Lr1N Editor Rabbi of the Rebels - Rabbi Bernard lllowy Shmuel Singer ........................................................................ 18 Editorial Board Treasures, Aryeh Kaplan .............................................................. 22 DR ERNST L. BoDENHEIMER Chairman A Touch of Chaim, Wolf Karfiol................................................. 27 RABBI NATHAN BuLMAN RABBI JosEPH ELIAS Books in Review ............................................................................. 29 JOSEPH fRJEDENSON RABB! MOSHE SHERER The Book of Ruth - as reflected in Rabbinic Literature Megillas Ruth - a new translation, with commentary THE JEWISH OBSERVER does not Mother of Royalty assume responsibility for the In Accordance With His Will Kashrus of any product or service advertised in its pages. -

Berndt Strobach Dreimal Lehmann Nach Berend Lehmann

1 Berndt Strobach Dreimal Lehmann nach Berend Lehmann Marcus, Emil und Jonas Lehmann – Konträre jüdische Grundhaltungen im 19. Jahrhundert ‚Der Jude’, dieser gerade von Judenfeinden gern benutzte Pauschalbegriff ist für keine andere Epoche so irreführend wie für das 19. Jahrhundert. ‚Den Juden’ gab es nicht mehr; jüdische Gruppen begannen sich in ihrer Glaubensauffassung, ihrer politischen und sozialen Haltung sowie in ihrer Lebensweise auseinander zu entwickeln und erbittert zu bekämpfen. Wie ist dieser Prozess zu erklären, und wo lagen die wichtigsten Unterschiede? Das wird im Folgenden an mehreren Trägern des Namens ‚Lehmann’ nachvollzogen. Das ‚Charakterbild’ des berühmten Halberstädter Hofjuden Berend Lehmann (1661-1730) schwankt in der Geschichte und wer nach den Quellen dieses Bildes sucht, stößt unweigerlich auf zwei weitere Träger des Namens Lehmann, die sich eineinhalb Jahrhunderte nach dem ‚Polnischen Residenten’ nahezu zeitgleich mit ihm beschäftigt haben: zum einen auf den Mainzer Rabbiner Dr. Marcus Lehmann (1831-1890) – als Autor eines zweibändigen Romans über den großen Glaubensgenossen – und zum anderen auf den Dresdner Rechtsanwalt Emil Lehmann (1829-1898) als seinen ersten historisch-kritischen Biografen. Es ist erstaunlich: So einig sich beide in der Hochschätzung ihres barocken Namensvetters waren, so sehr unterschieden sie selbst sich im Zeitalter der Emanzipation in ihren Vorstellungen vom Judentum. Mit dem Ende des ancien régime wurde die Sondergruppe der Juden durch die geschichtliche Entwicklung dazu gedrängt, das unter Druck und Verfolgung zäh bewahrte Besondere ihres Charakters abzuschwächen, möglicherweise sogar aufzugeben; und, auf diesen Druck reagierend, bildeten sich Parteiungen. Die Vertreter der einen, der konservativ-orthodoxen Richtung waren darauf bedacht, den Eigen- und Sondercharakter der jüdischen Religion und des Judentums zu erhalten, um identisch zu bleiben. -

The Old Jewish Library in Mainz Andreas Lehnardt

The Old Jewish Library in Mainz Andreas Lehnardt Description: The Old Jewish Library of Mainz was saved during World War II. The books were hidden in a coal cellar and survived in rather good condition. The collection of almost 5,500 volumes, among them rare Hebraica and manuscripts, is one of the very few libraries saved from the persecutions in Germany. In 1946, the books were brought to the newly founded university of Mainz. Most interesting is the reconstruction of the ownership of some of the books. Some of the books came from the private libraries of Rabbis and preachers of the Mainz community; most famous are Marcus Lehmann (1831-1890) and Siegmund Salfeld (1843-1926).The presentation will give an overview of the most precious volumes and the libraries history. Whoever today wants to know more about the great Dr. Andreas Lehnhardt is the Professor for Judaic Studies at the Johannes Gutenberg and long history of the Jewish community of Mainz University in Mainz. His main interests are (Magenza) will first visit the cemeteries – the Jewish manuscripts and binding fragments, medieval part dating back to the 11th century and then Jewish and Rabbinic literature, Haskala, th Jewish tombstones, Samaritans and Jewish the modern divisions with tombstones from the 19 philosophy. He is a member of the ExCom of and 20th centuries. While the synagogues of Mainz the European Association for Jewish Studies have been completely destroyed during the Shoah and and is on the executive committee of the German Association for Jewish Studies. World War II. nothing more has left with the exception of a few ceremonial objects (Kle Qodesh) on disposal in the towns Museum of fine arts and in the 2010 opened new synagogue of Mainz.1 Another spot of Jewish remnants of the great and long standing Jewish past – actually Mainz houses one of the oldest Jewish communities in Germany2 – has long been forgotten and neglected: The Old Jewish Library of Mainz that was saved during World War II.3 During the Nazi persecution the books were hidden in a coal cellar in the old town of Mainz. -

1 the Joseph Carlebach-Institute Library English Books

1 The Joseph Carlebach-Institute Library English Books [A] D5(4)ABR Abramsky, C. [92] The Crisis of Authority within European Jewry in the eighteenth century In: Studies in jewish religious and intellectual history, Uni.of Alabama Press, 1979, pp.13-28. 2515 ----- Moses Mendelssohn, Jon. Eybeschuetz, Jacob Emden, Jacob Frank, Chr.W. Dohm, Ezekiel Landau... A811 ADL Adler, Morris The World of the Talmud Schocken: New York, 1963(1958) 156 p.: bibl. 3602 {434636-2} ----- 372.4 ADL Adler, Mortimer J. How to Read a Book: The Art of Getting a Liberal Education Simon and Schuster: New York, 1940 398 p.: index. 2044 {435539-3} -------- A012 ADL Adler, Nathan Marcus (about) Nathan Marcus Adler (1803-1890): A Bibliography Edited by Ruth P. Goldschmidt-Lehmann From: Studies in Judaica, Karaitica and Islamica presented to Leon Nemoy on his Eightieth Birthday. Bar-Ilan University Press, 1982, pp. 207-261. 1535 -------- B414 ALE The Alef-Bet Parade ed. by International and Pan-American Cop. Conventions, New York, 1977 1958, 2033, 4006 -------------------- B481 ALE Alexenberg, Melvin Alef Bet Zoo The Press of Shulsinger Brothers: New York, 1962 0215 ------ 370.7 ALE Alexenberg, M. Aesthetic experience in creative process Bar-Ilan University Press: Ramat-Gan, 1981 207 p.: index, ill. 0401, 0402 {0169502-4} ------ A784.2 ANT Anthology of Yiddish folksongs. 4 Vol. edited by Aharon Vinkovetzky, Abba Kovner, Sinai Leichter Magnes Press: Jerusalem, 1983 1907,1908 [english, yiddish, hebrew] {0007943-6} ------- A209 ANT Anti-Semitism Worldwide 1994: The Project for the Study of Anti-Semitism publ. by Tel Aviv University, Faculty of Humanities; ADL - Anti-Defamation Leaque and The World Jewish Congress 274 p.: indexes. -

Information to Users

INFORMATION TO USERS The most advanced technology has been used to photograph and reproduce this manuscript from the microfilm master. UMI films the text directly fi-om the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bieedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. UMI University Microfilms International A Bell & Howell Information Company 300 North Zeeb Road, Ann Arbor. Ml 48106-1346 USA 313 761-4700 800 521-0600 Order Number 9105155 Jewish reactions to intermarriage in nineteenth century Germany Levenson, Alan T., Ph.D. -

Juden in Erlangen

Juden in Erlangen Band I A - D Familienbuch der jüdischen Familien aus Erlangen, Bruck und Büchenbach ✡ Prof. Dr. Jakob (Koppel) Herz von Wolfgang Appell, Erlangen Selbstverlag (Update Februar 2021) Vorwort Dieses Dokument wird sich im Laufe der Zeit immer Nun findet man in den Erlanger Personenstands- einmal wieder durch neu hinzukommende Genealogien verzeichnissen eine Vielzahl „jüdischer“ Geburten bzw. ändern, oder auch durch Ergänzungen in den Familien, Sterbefälle, die nicht in das Familienbuch gehören. Es die hier schon aufgenommen sind. Aus diesem Grund handelt sich um Geburten auswärtiger jüdischer Frauen verzichte ich auf die ursprünglich vorgesehene in der Erlanger Gebäranstalt (späterer Frauenklinik) und Nummerierung der Familien. Ein Konnektor <xx> hinter um die Sterbefälle Auswärtiger in den Erlanger Kliniken. einem Namen zeigt an, dass es in diesem Band zu Zu Letzteren gehören auch die jüdischen Patienten der diesem Namen eine eigene Genealogie gibt. Benutzen Sie Erlanger Heil- und Pflegeanstalt, die in der Aktion T4 fleißig den Registerband mit dem Namensregister. ermordet worden sind. Diese Personen und ihre Genealogien finden sie in Band III. Das erste Problem, welches ich lösen musste, war ein Antwort auf die Frage zu finden: „Wen nehme ich hier In Erlangen gelebt haben, zumindest zeitweise, auch die auf? Nur Personen mosaischen Glaubens oder auch jüdischen Soldaten der Garnison Erlangen. Aus den Konvertiten? Ich habe mich für die Definition „Personen bayerischen Kriegsstammrollen des Ersten Weltkriegs aus dem jüdischen Kulturkreis“ entschieden. Sie sollten in habe ich etwa 450 jüdische Soldaten anhand ihrer Erlangen, Bruck oder Büchenbach gelebt haben. Die Religionszugehörigkeit identifizieren können. Ihre Sache scheint klar, wenn Geburt, Eheschließung oder das Genealogien finden sie in Band II.