Rapport 2007

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2017

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2017 Arrondissements - cantons - communes 79 DEUX-SEVRES INSEE - décembre 2016 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2017 Arrondissements - cantons - communes 79 - DEUX-SEVRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction.....................................................................................................79-V 18, boulevard Adolphe Pinard 75675 Paris cedex 14 Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................79-1 Tél. : 01 41 17 50 50 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 79-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes..........................................................79-3 INSEE - décembre 2016 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

Guide VENISE VERTE 2018-2019(1).Pdf

Page 1 SOMMAIRE Page PLAN DU PÔLE D'ECHANGE 3 Commune AIFFRES 4 Commune AMURÉ 5 Commune ARÇAIS 6 Commune BESSINES 7 Commune BRÛLAIN 8 Commune COULON 9 Commune ECHIRÉ 10 Commune EPANNES 11 Commune FRONTENAY-ROHAN-ROHAN 12 Commune GERMOND-ROUVRE 13 Commune GRANZAY-GRIPT 14 Commune JUSCORPS 15 Commune LA FOYE-MONJAULT 16 Commune LA ROCHENARD 17 Commune LE BOURDET 18 Commune LE VANNEAU-IRLEAU 19 Commune MAGNÉ 20 Commune MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON 21 Commune NIORT - SEVREAU 22 Commune NIORT - SURIMEAU 23 Commune PRAHECQ 24 Commune SAINT-GELAIS 25 Commune SAINT-GEORGES DE REX 26 Commune SAINT-HILAIRE-LA-PALUD 27 Commune SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE 28 Commune SAINT-MAXIRE 29 Commune SAINT-RÉMY 30 Commune SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS 31 Commune SAINT-SYMPHORIEN 32 Commune SANSAIS 33 Commune SCIECQ 34 Commune THORIGNY-SUR-LE-MIGNON 35 Commune USSEAU 36 Commune VALLANS 37 Commune VILLIERS-EN-PLAINE 38 Commune VOUILLÉ 39 Les communes ci-dessous sont desservies par le réseau SNCF Commune BEAUVOIR-SUR-NIORT ligne 8 TER Commune FORS ligne 8 TER Commune MARIGNY ligne 8 TER Commune MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON ligne 5 TER Commune PLAINE D'ARGENSON (GARE SNCF de PRISSÉ-LA- ligne 8 TER CHARRIÈRE) (Belleville, Boisserolles, Prissé-La-Charrière et Saint-Etienne- Commune PRIN-DEYRANLa-Cigogne) ÇON ligne 5 TER Retrouvez les horaires des lignes TER NOUVELLE AQUITAINE sur le site ter.sncf.com Page 2 Page 3 Lycée VENISE VERTE - Niort - AIFFRES AIFFRES ALLER ALLER Du lundi au vendredi Ligne Commune Point d'arrêt 400191 AIFFRES BAS-MAIRE RD 106 7:14 P.E DARWIN (Pôle d'échange) 7:20 Changement -

![Presentation Groupement V3 [Mode De Compatibilité]](https://docslib.b-cdn.net/cover/7606/presentation-groupement-v3-mode-de-compatibilit%C3%A9-447606.webp)

Presentation Groupement V3 [Mode De Compatibilité]

Aujourd’hui… 3 clubs 3 cantons 26 communes Mauzé-sur-le-Mignon • Nombre de licenciés 2012/2013 : 145 – Seniors : 51 – École de foot : 35 – U13 / U15 / U18 : 30 – Dirigeants : 29 • Communes : Mauzé-sur-le-Mignon Le Bourdet Prin-Deyrancon La Rochenard St George de Rex St Hilaire la Palud Usseau Priaires Beauvoir sur Niort • Nombre de licenciés 2012/2013 : 139 – Seniors : 70 – École de foot : 46 – U13 / U15 / U18 : 23 • Communes : Beauvoir sur Niort Belleville Boisserolles La Foye Monjault Granzay-Gript Marigny Prissé la Charrière St Etienne Thorigny Sur Le Mignon Frontenay R. R. • Nombre de licenciés 2012/2013 : 146 – Seniors : 33 – École de foot : 52 – U13 / U15 / U18 : 46 – Dirigeants : 15 • Communes : Frontenay R.R. Amuré Arçais Bessines Epannes St Symphorien Sansais Vallans Le Vanneau Irleau 26 communes pour 341 licenciés, dont 211 enfants Répartition des licenciés par commune Amuré 4 Marigny 12 Arçais 1 Mauzé-sur-le-Mignon 46 Belleville 2 Priaires 0 Bessines 2 Prin-Deyrançon 3 Beauvoir-sur-Niort 55 Prissé-la-Charrière 15 Saint-Etienne-la- Boisserolles 0 2 Cigogne Epannes 10 Saint-Georges-de-Rex 0 Frontenay-Rohan-Rohan 79 Saint-Symphorien 11 Granzay-Gript 17 Sainte-Hilaire-La-Palud 10 La Foye-Monjault 14 Sansais 3 La Rochénard 7 Thorigny 2 Le Bourdet 7 Usseau 16 Le Vanneau 4 Vallans 19 Sans oublier les 119 licenciés résidant hors des 3 cantons Equilibre chefs-lieux . communes • Beauvoir – Mauzé – Frontenay 180 Licenciés résidants 53% total 3 cantons. • Communes des 3 cantons 161 Licenciés résidants 47% total 3 cantons Rappel total licenciés -

Dérogation À La Loi Barnier Décret 79

oçìíÉë=¶=Öê~åÇÉ=ÅáêÅìä~íáçå=J==a¨ÅêÉí=åø=OMNMJRTU=Çì=PN=ã~á=OMNM SAINT-MARTIN BOUILLE DE-SANZAY LORETZ Maine-et-Loire Maine-et-Loire CERSAY ST-MAURICE ARGENTON BRION-PRES GENNETON LA FOUGEREUSE L'EGLISE -THOUET SAINT-CYR BOUILLE LA-LANDE TOURTENAY SAINT-PAUL ULCOT LOUZY SAINT-MARTIN STE ETUSSON DE-MACON VERGE LE BREUIL MASSAIS SOUS-ARGENTON STE SAINT-PIERRE RADEGONDE DES-ECHAUBROGNES MAUZE SAINT-LEGER ARGENTON THOUARSAIS DE-MONTBRUN LES VALLEES THOUARS SAINT- PAS-DE-JEU CLEMENTIN SAINT-JACQUES MOUTIERS-SOUS DE-THOUARS ARGENTON SAINT-JEAN MISSE LA COUDRE DE-THOUARS MAULEON OIRON NUEIL-LES AUBIERS ST-AUBIN COULONGES DU-PLAIN LA CHAPELLE THOUARSAIS LUZAY -GAUDIN TAIZE VOULTEGON LUCHE BRIE THOUARSAIS LA PETITE LE PIN SAINTE- BOISSIERE GEMME 8 8 8 8 8 8 SAINT-AMAND 8 8 8 3 3 3 SAINT- SAINT-JOUIN 3 3 3 SUR-SEVRE SAINT-VARENT 3 3 3 9 9 9 9 9 9 BRETIGNOLLES 9 9 9 GENEROUX DE-MARNES D D D D D D IRAIS D D D PIERREFITTE GEAY COMBRAND BRESSUIRE GLENAY AVAILLES CIRIERE THOUARSAIS MARNES MONTRAVERS NNN NNN111 111444 FAYE-L'ABBESSE 444999 CERIZAY BOUSSAIS AIRVAULT CHICHE TESSONNIERE ASSAIS-LES SAINT-ANDRE LOUIN JUMEAUX -SUR-SEVRE COURLAY MAISONTIERS BOISME SAINT-LOUP SAINT-JOUIN -LAMAIRE DE-MILLY LE CHILLOU CHANTELOUP LA FORET MONCOUTANT AMAILLOUX PRESSIGNY SUR-SEVRE LA CHAPELLE- SAINT-LAURENT CLESSE DOUX LAGEON SAINT-GERMAIN- PUGNY GOURGE LE BREUIL DE-LONGUE CHAUME AUBIGNY Vendée -BERNARD LHOUMOIS MOUTIERS-SOUS ADILLY THENEZAY NEUVY-BOUIN -CHANTEMERLE LARGEASSE VIENNAY FENERY OROUX LA CHAPELLE TRAYES -SAINT-ETIENNE CHATILLON- POUGNE- LA PEYRATTE HERISSON -

C99 Official Journal

Official Journal C 99 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 26 March 2020 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9701 — Infravia/Iliad/Iliad 73) (1) . 1 2020/C 99/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9646 — Macquarie/Aberdeen/Pentacom/JV) (1) . 2 2020/C 99/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9680 — La Voix du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media) (1) . 3 2020/C 99/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business) (1) . 4 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/05 Euro exchange rates — 25 March 2020 . 5 2020/C 99/06 Summary of European Commission Decisions on authorisations for the placing on the market for the use and/or for use of substances listed in Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Published pursuant to Article 64(9) of Regulation (EC) No 1907/2006) (1) . 6 EN (1) Text with EEA relevance. V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2020/C 99/07 Prior notification of a concentration (Case M.9769 — VW Group/Munich RE Group/JV) Candidate case for simplified procedure (1) . 7 OTHER ACTS European Commission 2020/C 99/08 Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 . -

Bilan De 15 Années D'inventaire Des

Bilan de 15 années d’inventaire des Odonates en Deux-Sèvres Bilan de 15 années d’inventaire des Odonates en Deux-Sèvres Nicolas COTREL, Philippe ROUILLIER Coordinateurs départementaux de l’atlas régional des Odonates du Poitou-Charentes en Deux-Sèvres Deux-Sèvres Nature Environnement – [email protected] Résumé Depuis les années 1990, période de publication des premiers guides naturalistes spécifiques, une cinquantaine de naturalistes des Deux-Sèvres et d’ailleurs ont lancé un défi ambitieux : réactualiser le catalogue de Gelin de 1908. Ainsi, près de 7 000 observations, recouvrant 1 141 inventaires entre 1992 et 2006 ont permis de réaliser le premier inventaire collectif, et le plus important, sur les Odonates des Deux-Sèvres. Les 12 nouvelles espèces décrites sur cette période permettent de porter à 58 le nombre de libellules et demoiselles connues sur le dépar- tement. Ce travail ouvre la voie à une meilleure préservation de cet ordre. Préambule Les Odonates sont des Insectes dont le cycle de vie est lié aux milieux aquatiques puisqu’ils passent l’essentiel de leur vie dans l’eau sous forme larvaire. Associés aux plantes et autres animaux, les Odonates participent à la gestion de leurs habitats larvaires et imaginaux en tant que témoins biologiques ou climatologiques en fonction de la dynamique de leurs populations, de la phénologie et de la richesse spécifique des milieux. Ainsi, l’étude des Odonates, groupe d’animaux bio-descripteurs, per- met donc de mieux appréhender la caractérisation, la santé et la richesse de nos milieux aquatiques. De plus, l’aspect patrimonial des Odonates est essentiel pour guider le gestionnaire au niveau de la valorisation des milieux dont il a la charge. -

ENQUETE PUBLIQUE DU Scot DE NIORT AGGLO FICHE RECAPITULATIVE

ENQUETE PUBLIQUE DU SCoT DE NIORT AGGLO FICHE RECAPITULATIVE Cadre de l’enquête: Arrêté portant organisation de l’enquête publique relative à la révision du SCoT de la Communauté d’Agglomération du Niortais Dates : du lundi 4 novembre 2019 à 09h00 au vendredi 6 décembre 2019 à 17h00. Siège de l’enquête publique : siège de la Communauté d’Agglomération du Niortais (adresse : 140 rue des Equarts - Niort). Autres lieux d’enquête : les 40 mairies membres Aiffres, Amuré, Arçais, Beauvoir-sur-Niort, Bessines, Le Bourdet, Brûlain, Chauray, Coulon, Echiré, Epannes, Fors, La Foye-Monjault, Frontenay-Rohan-Rohan, Germond-Rouvre, Granzay-Gript, Juscorps, Magné, Marigny, Mauzé-sur-le-Mignon, Niort, Plaine d’Argenson, Prahecq, Prin- Deyrançon, La Rochénard, Saint-Gelais, Saint-Georges-de-Rex, Saint-Hilaire-la-Palud, Saint-Martin- de-Bernegoue, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Saint-Romans-des-Champs, Saint-Symphorien, Sansais, Sciecq, Val-du-Mignon, Vallans, Le Vanneau-Irleau, Villiers-en-Plaine et Vouillé. Les permanences du commissaire-enquêteur Date Heures Lieu Lundi 4 novembre 2019 9h00 -12h00 Siège de la Communauté d’Agglomération du Niortais (140, rue des Equarts - NIORT) Samedi 9 novembre 2019 9h00 -12h00 Mairie de Coulon (14 place de l'Eglise - COULON) Jeudi 14 novembre 2019 9h00 -12h00 Mairie de Prahecq ( Place de l'Eglise - PRAHECQ) Mercredi 20 novembre 2019 14h00 -17h00 Mairie de Beauvoir -sur -Niort (29 place de l'Hôtel de Ville - BEAUVOIR SUR NIORT) Lundi 25 novembre 2019 16h30 -19h30 Siège de la Communauté d’Agglomération du Niortais (140, -

Dossier Parcellaire 14

code surface concernée idu nom_com numero section type_propr nom propriétaire adresse cp ville dep m² 1390000A0175 17 Dœuil-sur-le-Mignon 175 0A Drapeau Pierrette 9 rue des Audiers 17330 Doeuil sur le Mignon 400 1390000A0275 17 Dœuil-sur-le-Mignon 275 0A Roumanteau Guy 2 rue des Forges 17330 Doeuil sur le Mignon 35 1390000A0276 17 Dœuil-sur-le-Mignon 276 0A Roumanteau Guy 2 rue des Forges 17330 Doeuil sur le Mignon 213 1390000A0279 17 Dœuil-sur-le-Mignon 279 0A Feral Jean Pierre 15 rue des Douves 17330 Doeuil sur le Mignon 70 1390000A0280 17 Dœuil-sur-le-Mignon 280 0A Feral Jean Pierre 15 rue des Douves 17330 Doeuil sur le Mignon 68 1390000A0281 17 Dœuil-sur-le-Mignon 281 0A Feral Jean Pierre 15 rue des Douves 17330 Doeuil sur le Mignon 0 1390000A0282 17 Dœuil-sur-le-Mignon 282 0A David Anthony 15 rue des Douves 17330 Doeuil sur le Mignon 0 1390000A0436 17 Dœuil-sur-le-Mignon 436 0A Collin-Dufresne Christophe 43 Av. Maréchal Foch 47600 Nérac 230 1390000A0489 17 Dœuil-sur-le-Mignon 489 0A proprietaire Izambard Josette 21 rue du Sailier 79180 Chauray 16 1390000A0490 17 Dœuil-sur-le-Mignon 490 0A proprietaire Aubert jean louis 20 rue Lacornée 33000 Bordeaux 0 1390000A0494 17 Dœuil-sur-le-Mignon 494 0A Largeau Sylvain 12 rue des Douves 17330 Doeuil sur le mignon 105 1390000A0495 17 Dœuil-sur-le-Mignon 495 0A proprietaire Largeau Sylvain 12 rue des Douves 17330 Doeuil sur le mignon 87 1390000A0497 17 Dœuil-sur-le-Mignon 497 0A proprietaire David Anthony 13 rue des Douves 17330 Doeuil sur le mignon 651 1390000A0503 17 Dœuil-sur-le-Mignon 503 -

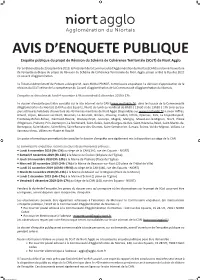

(Scot) De Niort Agglo

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE Enquête publique du projet de Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Niort Agglo Par arrêté en date du 23 septembre 2019, le Président de la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) a ordonné l’ouverture de l’enquête publique du projet de Révision du Schéma de Cohérence Territoriale de Niort Agglo, projet arrêté le 8 juillet 2019 en conseil d’agglomération. Le Tribunal Administratif de Poitiers a désigné M. Jean-Michel PRINCE, commissaire enquêteur. La décision d’approbation de la révision du SCoT relève de la compétence du Conseil d’agglomération de la Communauté d’Agglomération du Niortais. L’enquête se déroulera du lundi 4 novembre à 9h au vendredi 6 décembre 2019 à 17h. Le dossier d’enquête peut être consulté sur le site internet de la CAN (www.niortagglo.fr), dans les locaux de la Communauté d’Agglomération du Niortais (140 Rue des Equarts, Niort) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h ainsi qu’aux jours et heures habituels d’ouverture des 40 mairies membres de Niort Agglo (disponibles sur www.niortagglo.fr) à savoir Aiffres, Amuré, Arçais, Beauvoir-sur-Niort, Bessines, Le Bourdet, Brûlain, Chauray, Coulon, Echiré, Epannes, Fors, La Foye-Monjault, Frontenay-Rohan-Rohan, Germond-Rouvre, Granzay-Gript, Juscorps, Magné, Marigny, Mauzé-sur-le-Mignon, Niort, Plaine d’Argenson, Prahecq, Prin-Deyrançon, La Rochénard, Saint-Gelais, Saint-Georges-de-Rex, Saint-Hilaire-la-Palud, Saint-Martin-de- Bernegoue, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Saint-Romans-des-Champs, Saint-Symphorien, Sansais, Sciecq, Val-du-Mignon, Vallans, Le Vanneau-Irleau, Villiers-en-Plaine et Vouillé. -

Liste Électorale Du Collège Des Établissements Publics Locaux Affiliés

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES DEUX-SEVRES Liste électorale du collège des établissements publics locaux affiliés nombre de voix NOM du président Prénom Etablissement public local (effectif de mandat électif local fonctionnaires) ALBERT Philippe Syndicat des Eaux de la Gâtine - Pompaire 18 Maire de Vausseroux ARGENTON Xavier CCAS PARTHENAY 59 Maire d'Airvault ARGENTON Xavier C COM DE PARTHENAY - GATINE - Parthenay 182 Maire de Parthenay BALLAND Serge SYND SECRETARIAT LOUBIGNE 1 Maire de Loubigné BAPTISTE David SIVU PEDAG BOUSSAIS GLENAY - Glenay 4 Maire de Glénay BARILLOT Dorick SYND ACTION AMENAGEMENT PAYS MELLOIS 8 maire de Mairé Levescault BARILLOT Dorick SIAEP ROM BOULEURE - Sauzé-Vaussais 1 maire de Mairé Levescault BARRAUD Jean-Claude CCAS MR SCIECQ 7 Maire de Sciecq BAURUEL René SIVOM COULONGES-SUR-L AUTIZE 6 Maire de Saint-Maixent-de-Beugné BEAUFILS Thierry CCAS FL EPANNES 11 Maire d'Épannes BERNARD Éric Eric SI de Voirie et d'Environnement de la Marseillaise - Saint Génard 1 Maire de Pouffonds BERNIER Jean-Michel Régie Personnalisée BOCAPOLE - Bressuire 7 Maire Bressuire BERNIER Jean-Michel HABITAT NORD DEUX-SEVRES - Thouars 1 Maire Bressuire BERNIER Jean-Michel CCAS BRESSUIRE 6 Maire Bressuire BERNIER Jean-Michel C AGGLOM DU BOCAGE BRESSUIRAIS - Bressuire 287 Maire de Bressuire BERNIER Jean-Michel CIAS C AGGLOM DU BOCAGE BRESSUIRAIS - Bressuire 111 Maire Bressuire BILHEU Jean-Yves CCAS MR LA CHAPELLE-ST-LAURENT 48 Maire La Chapelle-Saint-Laurent -

Du 30 Mai Au 3 Juillet 2021

présente AIFFRES ARÇAIS BEAUVOIR-SUR-NIORT BESSINES CHAURAY COULON ECHIRE FORS FRONTENAY ROHAN-ROHAN GERMOND-ROUVRE GRANZAY-GRIPT LA ROCHENARD LE BOURDET MAGNE MAUZE-SUR-LE-MIGNON NIORT PLAINE D’ARGENSON PRAHECQ PRIN-DEYRANÇON SAINT-GELAIS SAINT-HILAIRE-LA-PALUD SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE SAINT-MAXIRE SAINT-REMY SAINT-SYMPHORIEN SCIECQ VAL-DU-MIGNON VALLANS VILLIERS-EN-PLAINE VOUILLE du 30 mai au 3 juillet 2021 Théâtre - musique - clowns - cirque - danse ateliers d’écriture - rencontres d’auteur https://5esaison.niortagglo.fr Licence d’entrepreneur du spectacle 3-1084740 - Création : - Création 3-1084740 du spectacle d’entrepreneur Licence FESTIVAL HORS DU TEMPS ÉDITO Aujourd’hui plus qu’hier, nous avons besoin de beaux moments d’enthousiasme et de partage. L’édition de la 5e saison portée par Niort Agglo devient enfin réalité. Réel pari pour un enjeu de taille. Une période de programmation choisie en fonction des aléas liés à la crise sanitaire. L’équipe qui m’entoure et les communes engagées affirment le principe d’une diffusion qui irrigue tout le territoire ainsi que l’attachement et le soutien aux artistes. Cet évènement s’étend cette année sur 30 communes, dans des lieux au patrimoine tantôt discret, tantôt singulier, parfois exceptionnel. Avec les communes, nous avons prévu 35 spectacles portés par 23 compagnies invitées. Un choix riche et varié : Bancale et ses trois circassiens aux mille prouesses acrobatiques, Bilbobasso et son tango enflammé ou encore la compagnie Midi à l’Ouest où Martine, voyante des territoires viendra nous interpeller sur l’avenir du Marais Poitevin à l’heure du réchauffement climatique. -

Proximité Sur Tanlib.Com Ou L’Appli, Rubrique Transport À La Demande

Horaires valables à partir du 2 septembre 2021 à la demande Agence tanlib Ne circule pas les dimanches & jours fériés Tanlib À la Demande est un service de Place de la Brèche, 79000 NIORT Transport à la Demande complétant les dessertes des lignes régulières. 05 49 09 09 00 100% [email protected] GRATUIT du lundi au vendredi LIGNES DE Réservation de 7h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30 et le samedi, de 9h30 à 12h00 1 Réservez votre transport Proximité Sur tanlib.com ou l’appli, rubrique Transport À la Demande Ou par téléphone 0 800 00 78 79 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Toute l'info en temps réel sur notre appli BEAUVOIR-SUR-NIORT Ne pas jeter sur la voie publique. sur la voie jeter Ne pas Recevez votre horaire ÉCHIRÉ 2 et créez votre espace pour recevoir l'info PRAHECQ Par mail ou SMS, la veille de votre départ, transport de vos après 12h30. lignes préférées. MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON Graphisme 33 Attendez votre transport Présentez-vous à l’arrêt 5 minutes avant l’heure de départ. UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION Les demandes de réservation sont prises en compte dans la limite des places disponibles, de 28 jours avant à la veille jusqu’à 12h30 du déplacement (le vendredi jusqu’à 12h30 pour les déplacements des samedis et lundis). BEAUVOIR-SUR-NIORT MERCREDI TOUTE L’ANNÉE CIRCUIT 1 CIRCUIT 2 CIRCUIT 3 Arrivée à 09h00 Arrivée à 09h30 Arrivée à 10h00 Départ à 11h00 Départ à 11h30 Départ à 12h00 BEAUVOIR Mairie BEAUVOIR Mairie BEAUVOIR Mairie Arrêts desservis : Arrêts desservis : Arrêts desservis : BOISSEROLLES Mairie