Le Soler Du Ixe Au Xxie Siècle

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Beaches and Lakes Drivingin France !

Le magazine anglais des Pyrénées Orientales 4 WalkTheRegion Gorges de la Carança What to do in case of FIRE 5 18 Driving in France ! Spotlight on ... Beaches 20 and lakes Figs 21 6.DidYouKnow? 8.LocalNews 9 to 11.What's on in the PO 12.Food&Drink 13.WineClub 14.TestYourFrench 16. Améliorez votreAnglais 2 in all main PO Life is available , supermarkets, airport, tourist offices Edito ... Palais des Congrès, Leroy-Merlin.... for more details www.anglophone-direct.com Magazine gratuit visit our site Tous droits réservés Toute reproduction interdite Well, it’s official ! We’re not getting our TGV Concepteur et rédacteur Kate Maquette MS Lang (Perpignan – Barcelona - 55mins) quite on time. The http://ms.lang.free.fr latest estimates are 2012 so those of you who were thinking of [email protected] popping into Barcelona for tapas then home for Coronation photo couv. : Kate Hareng Street might have to wait a year or two !! But hey ! Are we Impression : Imprimerie du Mas Tirage : 5000 exemplaires bovvad ? Can you see the Canigou from where you’re sitting ? Ne pas jeter sur la voie publique Are you sitting under a sky as blue as robin’s eggs, sipping a glass of something cool or watching the Mediterranean sparkle in the sun, surrounded by that unmistakable "south-of-France" smell of pine and lavender ? Elle n’est pas belle la vie ? e-mail : Our August PO Life brings you more restaurant and wines reviews, lan- [email protected] guage exercises, word origins, daft jokes and information about life in the site : PO, along with a notice board for you to advertise your events, jobs, items www.anglophone-direct.com for sale or wanted etc. -

Fiche ZNIEFF Languedoc-Roussillon

ZNIEFF de type I n° 0000-5100 Vallée de la Têt de Vinça à Perpignan Identifiant national : 910030497 Modernisation de l'inventaire ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique Région Languedoc-Roussillon Edition 2008 - 2010 Département(s) : Pyrénées-Orientales Maîtrise d'ouvrage Secrétariat Scientifique et Coordination des données Technique et Coordination "Flore et Habitats Naturels" des données "Faune" avec le soutien financier de : et la collaboration des porteurs de données et du CSRPN Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération ZNIEFF de type I Vallée de la Têt de Vinça à Perpignan n° 0000-5100 Identifiant national : 910030497 *La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu. 1. Localisation et description générale - Communes concernées par la ZNIEFF Département des Pyrénées Orientales Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%) 66088 ILLE-SUR-TET 140 ha 25 % 66195 LE SOLER 78 ha 14 % 66108 MILLAS 79 ha 14 % 66121 NEFIACH 77 ha 14 % 66058 CORNEILLA-LA-RIVIERE 50 ha 9 % 66140 PEZILLA-LA-RIVIERE 42 ha 8 % 66174 SAINT-FELIU-D'AVALL 37 ha 7 % 66165 RODES 15 ha 3 % 66012 BAHO 13 ha 2 % 66173 SAINT-FELIU-D'AMONT 13 ha 2 % 66023 BOULETERNERE 4 ha 1 % 66136 PERPIGNAN 4 ha 1 % La ZNIEFF « Vallée de la Têt de Vinça à Perpignan » est située dans le département des Pyrénées-Orientales. Elle englobe un linéaire d'environ 26 kilomètres du fleuve la Têt, entre la retenue d'eau de Vinça et la périphérie de la ville de Perpignan. -

2021 06 Asa Asco Berges.Pdf

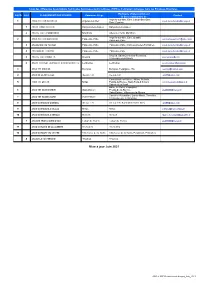

Liste des différentes Associations Syndicales Autorisées ou Constituées d’Office d’entretien de berges dans les Pyrénées-Orientales Périmètre d’intervention sur ASCO ASA CLASSEMENT PAR RIVIERE Commune Siège Contact la (les) commune(s) de Argelès-sur-Mer, Elne, Latour-Bas-Elne, 1 ASCO DU TECH INFERIEUR Argelès-sur-Mer [email protected] Saint-Cyprien 1 ASA DEFENSE DU TECH Banyuls-dels-Aspres Banyuls-dels-Aspres 2 ASA DU TECH A MONTBOLO Montbolo Arles-sur-Tech, Montbolo Argelès-sur-Mer, Elne, Ortaffa, 2 ASCO DU TECH SUPERIEUR Palau-del-Vidre [email protected] Palau-del-Vidre 3 ASA RIVIERE DU TANYARI Palau-del-Vidre Palau-del-Vidre, Saint-Genis-des-Fontaines [email protected] 4 ASA AGOUILLE CAPDAL Palau-del-Vidre Palau-del-Vidre [email protected] Brouilla, Saint-Genis-des-Fontaines, 5 ASA DU TECH BROUILLA Brouilla [email protected] Villelongue-dels-Monts 6 ASA DE DEFENSE JARDINS ET CENTRES HABITES Le Boulou Le Boulou [email protected] 3 ASCO TET BOMPAS Bompas Bompas, Perpignan, Pia [email protected] 4 ASCO DE LA TET A ILLE Ille-sur-Têt Ille-sur-Têt [email protected] Corneilla-de-la-Rivière, Millas, Néfiach, 5 ASCO TET MILLAS Millas Pézilla-la-Rivière, Saint-Féliu-d’Amont, [email protected] Saint-Féliu d’Avall Baho, Le Soler, Perpignan, 6 ASCO TET SAINT-ESTEVE Saint-Estève Pézilla-de-la-Rivière, [email protected] Saint-Estève, Villeneuve-la-Rivière Canet-en-Roussillon, Sainte-Marie, Torreilles, 7 ASCO TET SAINTE-MARIE Sainte-Marie Villelongue-de-la-Salanque 8 ASCO DU BOULES -

HORAIRES Lio TER

HORAIRES liO TER APPLICABLES DU 15 DÉCEMBRE 2019 PERPIGNANLE SOLER ST-FELIU-D’AVALLMILLAS ILLE-SUR-TÊTVINÇA MARQUIXANESPRADES MOLITG-LES-BAINSRIA VILLEFRANCHESERDINYA VERNET-LES-BAINSJONCET OLETTE-CANAVEILLES-LES-BAINSNYER THUÈS-LES-BAINSTHUÈS-CARANÇAFONTPÉDROUSESAUTO ST-THOMASPLANÈS MONT-LOUISBOLQUÈRE LA-CABANASSE FONT-ROMEU- EYNE ESTAVAR ODEILLO-VIASAILLAGOUSEERR STE-LÉOCADIEOSSÉJA BOURG MADAMEUR-LES-ESCALDESENVEITG VILLAGELATOUR BÉNA-FANÈS DE CAROL ENVEITG AU 30 AVRIL 2020 PERPIGNAN VILLEFRANCHE-VERNET LES BAINS LATOUR DE CAROL ENVEITG Tous Tous Tous Ven Tous * Ne circule pas les jours fériés les les les Dim et les (sauf exception précisée jours jours jours Sam jours dans le renvoi numéroté) 1 2 3 2 4 5 CAR PerpignanPerpignan Le SolerSoler SSaint-Féliu-d’Avallaint-Féliu-d’Avall En raison de travaux, la circulation ferroviaire est interrompue MillasMillas entre Perpignan et Villefranche-Vernet-les-Bains. Les trains IIlle-sur-Têtlle-sur-Têt sont remplacés par des autocars. Leurs horaires sont VinçaVinça disponibles sur le site ter.sncf.com/occitanie et sur les MarMarquixanesquixanes affi ches apposées en gare. PPrades-Molig-les-Bainsrades-Molig-les-Bains RiRiaa Villefranche-Vernet-les-Bains 9.37 9.37 13.57 15.52 15.52 17.48 Serdinya 9.44 9.45 14.05 15.59 15.59 17.55 Joncet 9.46 9.47 14.07 16.02 16.02 17.57 Olette-Canaveilles-les-Bains 9.50 9.57 14.17 16.14 16.14 18.10 Nyer 10.02 14.22 16.18 16.18 18.14 Thuès-les-Bains 9.57 10.07 14.27 16.23 16.23 18.19 Thuès-Carança 10.12 14.33 16.29 16.29 18.24 Fontpédrouse-St-Thomas-les-Bains 10.04 -

Sorties Du Mois NOVEMBRE 2020

AMICALE ROUSSILLONNAISE DE CYCLOTOURISME PERPIGNAN Tel : 06 84 78 05 34 www.arc66perpignan.fr Tous les dimanches et jours fériés, un seul point de départ commun à tous les groupes de l’ARC : Parking du lycée Arago 66000 Perpignan Sorties du mois NOVEMBRE 2020 DATES GR1 départ 8h30 GR2 départ 8h30 GR3 départ 8h30 PERPIGNAN ST ESTÈVE PERPIGNAN ST ESTÈVE PERPIGNAN ST ESTÈVE VILLENEUVE DE LA VILLENEUVE DE LA BAHO LE SOLER ST RIVIERE PEZILLA COL DE RIVIERE PEZILLA COL DE FELIU PEZILLA COL DE LA DONA ESTAGEL LA DONA ESTAGEL LA DONA ESTAGEL COL TAUTAVEL VINGRAU PAS TAUTAVEL VINGRAU PAS DE LA BATAILLE MILLAS DE L’ECHELLE ESPIRA DE L’ECHELLE ESPIRA CORNEILLA PEZILLA ST Dimanche 1er BAIXAS 4 CHEMINS BAIXAS 4 CHEMINS ESTEVE PERPIGNAN 75KM. VILLENEUVE DE LA VILLENEUVE DE LA RIVIERE LE SOLER RIVIERE LE SOLER TRAVERSE VERS TRAVERSE VERS PONTEILLA Piste PONTEILLA Piste CYCLABLE CANOHES RDT CYCLABLE CANOHES RDT POINT INTERMARCHE POINT INTERMARCHE PERPIGNAN 82 KM PERPIGNAN 82 KM CABESTANY ST NAZAIRE CABESTANY ST NAZAIRE PERPIGNAN BOMPAS CANET ST MARIE ST CANET ST MARIE ST CLAIRA ST LAURENT LAURENT SALANQUE ST LAURENT SALANQUE ST SALANQUE TORREILLES HIPPOLYTE SALSES HIPPOLYTE SALSES STE MARIE CANET RIVESALTES ESPIRA RIVESALTES ESPIRA VILLAGE ST CYPRIEN Dimanche 8 BAIXAS VILLENEUVE LE BAIXAS VILLENEUVE LE VILLAGE LATOUR-BAS- SOLER LE SOLER SOLER LE SOLER ELNE ELNE ORTAFFA PONTEILLA NYLS PONTEILLA NYLS MONTESCOT CANOHES TOULOUGES CANOHES TOULOUGES VILLENEUVE LA RAHO PERPIGAN 82 KMS PERPIGAN 82 KMS PERPIGNAN 66 KM. ST ESTEVE BAHO LE ST ESTEVE BAHO LE PERPIGNAN -

Les Ram Des Pyrénées-Orientales

LES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DANS LES PYRENEES-ORIENTALES • Agly - Fenouillèdes et Estagel • Bompas Communes couvertes : Ansignan, Caramany, Caudies, Esta- Place David Vidal - 66430 Bompas - 04 68 34 76 38 gel, Fenouillet, Feilluns, Fosse, Lansac, Latour-de-France, Les- [email protected] querde, Le Vivier, Maury, Pézilla-de-Conflent, Planèzes, Prats-de- Sournia, Prugnanes, Rabouillet, Rasiguères, St-Arnac, St-Martin • Cabestany de Fenouillet, St-Paul de Fenouillet, Trilla, Vira Espace Enfance - 16 av. Célestin Freinet - 66330 Cabestany 04 68 50 91 61 - [email protected] les Rue de la Fou - 66220 Saint-Paul de Fenouillet • Canet-en-Roussillon Ram 06 38 49 19 35 - [email protected] Rue des salins - 66140 Canet-en-Roussillon Relais assistants maternels • Albères - Côte Vermeille 04 68 86 71 71 - [email protected] Communes couvertes : Argelès-sur-Mer, Bages, Elne, Ortaffa, Palau del Vidre, Sorède, St-André, Laroque-des-Albères, Mon- • Canohes tesquieu-des-Albères, St-Génis-des-Fontaines, Villelongue-dels- 3 rue Romain Escudier - 66680 Canohes des Pyrénées-Orientales 04 68 21 06 07 - [email protected] Monts, Banyuls-sur-Mer, Collioure, Port-Vendres, Cerbère 3 allée Ferdinand Buisson - 66700 Argelès-sur-Mer • Perpignan Nord 04 68 55 58 90 - 06 85 20 28 73 25 bis rue Samuel de Champlain - 66000 Perpignan [email protected] 04 68 52 30 38 - [email protected] La Caf coordonne le réseau des • Perpignan Sud Relais assistants maternels • Aspres Communes couvertes : Banyuls-des-Aspres, -

Nappes De La Plaine Du Roussillon

Nappes de la plaine du Roussillon PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU Juillet 2019 – VF 1 2 SOMMAIRE PREAMBULE ........................................................................................................................................ 8 Objet du PGRE* ............................................................................................................... 10 Articulation des outils SAGE / PGRE ................................................................................. 11 1. SAGE* et PGRE* : relation entre les deux documents .............................................. 11 2. Rappel de la stratégie du SAGE* ............................................................................... 12 Construction du PGRE ...................................................................................................... 12 1. Mode d’élaboration du PGRE .................................................................................... 12 2. Les étapes de la concertation .................................................................................... 12 3. Présentation du document PGRE* ............................................................................ 13 4. Financement des actions ........................................................................................... 15 SYNTHESE DES ENJEUX ET DIAGNOSTIC ................................................................................ 17 Présentation des enjeux quantitatifs des nappes Plio-quaternaire .................................... 18 Diagnostic -

C98 Official Journal

Official Journal C 98 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 25 March 2020 Contents I Resolutions, recommendations and opinions RECOMMENDATIONS European Central Bank 2020/C 98/01 Recommendation of the European Central Bank of 19 March 2020 to the Council of the European Union on the external auditors of Latvijas Banka (ECB/2020/14) . 1 II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 98/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9655 — HG/GA/Argus) (1) . 2 2020/C 98/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9710 — Bertelsmann/Penguin Random House) (1) . 3 2020/C 98/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9655 — HG/GA/Argus) (1) . 4 2020/C 98/05 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9683 — Colony Capital/PSP/Etix) (1) . 5 2020/C 98/06 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9424 — NVIDIA/Mellanox) (1) . 6 2020/C 98/07 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9758 — Toyota Financial Services Corporation/Mitsui & Co/KINTO Brasil) (1) . 7 2020/C 98/08 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9724 — Generali/UIR/Zaragoza) (1) . 8 EN (1) Text with EEA relevance. IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 98/09 Euro exchange rates — 24 March 2020 . 9 V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMMON COMMERCIAL POLICY European Commission 2020/C 98/10 Notice of the impending expiry of certain anti-dumping measures . -

Analyse Bibliographique Environnementale De La Zone D’Étude a Du Raccordement À Terre

30 GARD 13 BOUCHES-DU-RHÔNE MONTPELLIER 34 HÉRAULT FOS-SUR-MER NARBONNE 11 AUDE PERPIGNAN 66 Chapitre III : Analyse bibliographique environnementale PYRÉNÉES-ORIENTALES de la zone d'étude A pour le raccordement à terre 1. Description environnementale et définition des enjeux liés 4. Description environnementale et enjeux liés au milieu humain .............. 46 au milieu physique ....................................................................................... 18 4.1. Contexte socio-démographique ..................................................................... 46 1.1. Facteurs climatiques .................................................................................... 18 4.2. Activités et usages ....................................................................................... 50 1.2. Géologie ..................................................................................................... 20 4.3. Trafic ......................................................................................................... 54 1.3. Topographie ................................................................................................ 22 4.4. Réseaux et énergies..................................................................................... 56 1.4. Eaux superficielles et souterraines ................................................................. 23 4.5. Environnement sonore ................................................................................. 57 1.5. Risques naturels ......................................................................................... -

3. Description Environnementale Et Enjeux Liés Au Paysage Et Au Patrimoine

Projet d’éoliennes flottantes en Méditerranée Analyse bibliographique environnementale du milieu terrestre CHAPITRE III : Analyse bibliographique environnementale de la zone d’étude A du raccordement à terre 3. Description environnementale et enjeux liés au paysage et au patrimoine 3.1. Unités paysagères Unités paysagères La zone d’étude A peut se décomposer en 4 grands ensembles paysagers : - le littoral et ses étangs, - la plaine du Roussillon, N 11 - les contreforts des Pyrénées, AUDE - les Corbières. 66 PYRÉNÉES-ORIENTALES LEUCATE 3.1.1. Le littoral et ses étangs VINGRAU La portion de littoral située entre Port-Barcarès et Argelès-sur-Mer s’inscrit dans le prolongement direct de LE BARCARÈS la côte audoise, sans variation majeure de paysage. C’est ainsi que l’étang de Salses-Leucate se retrouve SALSES-LE-CHÂTEAU traversé par la limite départementale de manière totalement artificielle, découpant ce plan d’eau en deux TAUTAVEL parties administratives, tout comme le lido sur lequel se situent Port-Leucate (Aude) et Port-Barcarès (Pyrénées-Orientales). SAINT-HIPPOLYTE La côte sableuse du Roussillon présente en effet des caractéristiques identiques au reste de la côte du golfe ESPIRA-DE-L’AGLY du Lion : côte basse et sableuse, présence d’étangs littoraux (ou lagunes) bordés de zones humides et CASES-DE-PÈNE ESTAGEL séparés de la mer par un mince cordon littoral (le lido). ST-LAURENT-DE-LA-SALANQUE Dans les Pyrénées-Orientales, le chapelet d’étangs apparaît moins dense que dans les départements voisins RIVESALTES avec seulement deux étangs littoraux : l’étang de Salses et l’étang de Canet. CLAIRA La plupart des cours d’eau se jettent directement dans la mer et matérialisent les coupures d’urbanisation CALCE BAIXAS PIA TORREILLES entre les différentes stations balnéaires : l’Agly, la Têt et le Tech. -

Maternelle & Primaire

ABONNEMENT ABONNEMENT MATERNELLE & PRIMAIRE MATERNELLE & PRIMAIRE BAHO • BAIXAS • BOMPAS • CABESTANY • CALCE • CANET-EN-ROUSSILLON • CANOHÈS • CASES DE PÈNE • CASSAGNES • BAHO • BAIXAS • BOMPAS • CABESTANY • CALCE • CANET-EN-ROUSSILLON • CANOHÈS • CASES DE PÈNE • CASSAGNES • ESPIRA DE L'AGLY • ESTAGEL • LE BARCARÈS • LE SOLER • LLUPIA • MONTNER • OPOUL-PÉRILLOS • PERPIGNAN • ESPIRA DE L'AGLY • ESTAGEL • LE BARCARÈS • LE SOLER • LLUPIA • MONTNER • OPOUL-PÉRILLOS • PERPIGNAN • PEYRESTORTES • PÉZILLA-LA-RIVIÈRE • POLLESTRES • PONTEILLA/NYLS • RIVESALTES • STE-MARIE-LA-MER • ST-ESTÈVE PEYRESTORTES • PÉZILLA-LA-RIVIÈRE • POLLESTRES • PONTEILLA/NYLS • RIVESALTES • STE-MARIE-LA-MER • ST-ESTÈVE • ST-FÉLIU-D'AVALL • ST-HIPPOLYTE • ST-LAURENT-DE-LA-SALANQUE • ST-NAZAIRE • SALEILLES • TAUTAVEL • TORREILLES • ST-FÉLIU-D'AVALL • ST-HIPPOLYTE • ST-LAURENT-DE-LA-SALANQUE • ST-NAZAIRE • SALEILLES • TAUTAVEL • TORREILLES • TOULOUGES • VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE • VILLENEUVE-DE-LA-RAHO • VILLENEUVE-DE-LA-RIVIÈRE • VINGRAU • TOULOUGES • VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE • VILLENEUVE-DE-LA-RAHO • VILLENEUVE-DE-LA-RIVIÈRE • VINGRAU DEMANDE D’ABONNEMENT à retourner à l’école ou au service des écoles de la commune. DEMANDE D’ABONNEMENT à retourner à l’école ou au service des écoles de la commune. Merci de compléter en lettres majuscules. Merci de compléter en lettres majuscules. IDENTITÉ DU TITULAIRE (Informations obligatoires) IDENTITÉ DU TITULAIRE (Informations obligatoires) NOM NOM PRÉNOM PRÉNOM Né(e) le / / Né(e) le / / Adresse N° Nom de la voie Adresse N° Nom de la voie C.P. Ville C.P. Ville Tél. Tél. E-mail E-mail REPRÉSENTANT LÉGAL REPRÉSENTANT LÉGAL NOM NOM PRÉNOM PRÉNOM Tél. Tél. ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE (Informations obligatoires) ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE (Informations obligatoires) Établissement Établissement C.P. Ville C.P. -

COMPLEXE LAGUNAIRE DE CANET Y SAINT

DOCUMENT D OBJECTIFS DE LA ZONE S P ECIALEDE CONS ERVATION « COMP LEXE LAGUNAIRE DE CANET SAINT - NAZAIRE » SITEF R 9101465 AVALEUR DE PLANDE GESTIONPOUR LES TERRAINS DU CONS E R VATOIR E DE LESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES REALISE PAR « BIOTOPE » ET « PERP IGNAN MEDITERRANEECOMMUNAUTE D GGLOMERATION » DOCUME NT DE S YNTHES E AVEC LA COLLABORATION DES MEMBRES DUCOMITE DE P ILOTAGE LOCAL (LISTEPAGESUIVANTE) SN Saint-Nazaire (FR9101465). Document desynthèse. 1 S PRESIDE PARMME .ANNE -GAE L L E BAUDOUIN , SOUS-PREFETE ET SECRETAIREGENERALE DES PYRENEES-ORIENTALES SN Saint-Nazaire (FR9101465). Document desynthèse. 2 S SN Saint-Nazaire (FR9101465). Document desynthèse. 3 S DOCUMENT D OBJECTIFS DE LAZONE SPECIALE DECONS E R VATION « COMPLEXE LAGUNAIRE DE CANE T » SITEF R 9101465 LIS TE DE S ME MBRE S DUCOMITEDEPILOTAGELOCALDAP R E S LARRETE PREFECTORAL N°3267/2002 DU 3 OC TOB R E 2002 EnqualitédePrésident: Le Préfet des Pyrénées-Orientales, désigné Préfet coordonnateur, ou son représentant R : R Rdes Pyrénées-Orientales, R -Orientales, Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées-Orientales, Rsse et de la Faune Sauvage des Pyrénées-Orientales, R -Orientales, Le Directeur du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon, RR Lacustres, R - Roussillon, Ou leur représentant respectifs. SN Saint-Nazaire (FR9101465). Document desynthèse. 4 S En qualité de représentant des collectivités locales et territoriales : R /-Méditerranée, opérateur, La Présidente du Pays « Plaine du Roussillon », MmeleDéputé-mairedelacommunedeCanet-en-Roussillon, M. le maire de la commune de Saint-Nazaire, M. le maire R M. le maire de la commune de Saint-Cyprien, M.