L'alsace Dans La Grande Guerre

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Revue Française De Civilisation Britannique, XX-1 | 2015 Les Écrits Historiques Britanniques Et La Première Guerre Mondiale 2

Revue Française de Civilisation Britannique French Journal of British Studies XX-1 | 2015 Revisiting the Great War Les écrits historiques britanniques et la Première Guerre mondiale Writings by British historians on the First World War John Mullen Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/rfcb/232 DOI : 10.4000/rfcb.232 ISSN : 2429-4373 Éditeur CRECIB - Centre de recherche et d'études en civilisation britannique Édition imprimée Date de publication : 15 janvier 2015 ISSN : 0248-9015 Référence électronique John Mullen, « Les écrits historiques britanniques et la Première Guerre mondiale », Revue Française de Civilisation Britannique [En ligne], XX-1 | 2015, mis en ligne le 15 février 2015, consulté le 19 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/rfcb/232 ; DOI : 10.4000/rfcb.232 Ce document a été généré automatiquement le 19 avril 2019. Revue française de civilisation britannique est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. Les écrits historiques britanniques et la Première Guerre mondiale 1 Les écrits historiques britanniques et la Première Guerre mondiale Writings by British historians on the First World War John Mullen 1 La Première Guerre tient une place unique dans les études historiques. La production de livres est très abondante : chaque mois on publie une trentaine de nouveaux ouvrages en anglais (et une dizaine en français) ! Une consultation du site web Amazon.co.uk1 révèle un total de 10 061 livres en vente dont le descriptif contient l’expression « World War I ». Ce nombre comprend 566 livres pour enfants, 87 livres humoristiques et 1 884 livres d’histoire militaire. -

L'alsace Et Les Relations Franco-Allemandes Hör-/Hörsehverstehen

L ERNEN GESTALTEN UND BEGLEITEN B ILDUNGSPLAN 2 0 1 6 K L A S S E N 9 / 1 0 L’Alsace et les relations franco-allemandes Hör-/Hörsehverstehen Dezember 2018 Bildnachweis: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USO-CAB_-_20131130_-_Ballon.jpg; Clément Bucco-Lechat [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] (5. 3. 2019); https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Racing_Club_de_Strasbourg_contre_Racing_Lens_d%C3%A9cembre_2016_.jpg; KOBI FRANCK [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] (5. 3. 2019); https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Football_France.png; TownDown [Attribution] (5. 3. 2019); https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_GASTRONOMIE_2014.jpg; Fdlg2014 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] (5. 3. 2019); https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fleischschnacka.JPG; Florival fr [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] (5. 3. 2019); https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strasbourg_Neustadt.png; By Niko67000 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons (5. 3. 2019); Pumpier Kapalla Fascht: Pascal Gabriel (eigene Aufnahme) ZPG Französisch: l’Alsace et les relations franco-allemandes Seite 1 Inhalt I. SEPI – Fe’tomi ....................................................................................................................................... 2 II. Sepi : Pref - Je suis Alsacien (Parodie de Bref) ................................................................................... 12 III. L’Alsace en version originale : le dialecte alsacien ........................................................................... 23 IV. Kaysersberg, dans le Haut-Rhin, « village préféré des Français » en 2017 ...................................... 30 V. Projets de formations transfrontaliers .............................................................................................. 41 VI. a/b La tragédie des soldats alsaciens durant la Première Guerre mondiale .................................. -

Les Écrits Historiques Britanniques Et La Première Guerre Mondiale John Mullen

Les écrits historiques britanniques et la Première Guerre mondiale John Mullen To cite this version: John Mullen. Les écrits historiques britanniques et la Première Guerre mondiale. Revue française de civilisation britannique, CRECIB - Centre de recherche et d’études en civilisation britannique, 2015, Revisiter la Grande Guerre, 20 (1), 10.4000/rfcb.232. hal-02427928 HAL Id: hal-02427928 https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/hal-02427928 Submitted on 4 Jan 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Revue Française de Civilisation Britannique French Journal of British Studies XX-1 | 2015 Revisiting the Great War Les écrits historiques britanniques et la Première Guerre mondiale Writings by British historians on the First World War John Mullen Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/rfcb/232 DOI : 10.4000/rfcb.232 ISSN : 2429-4373 Éditeur CRECIB - Centre de recherche et d'études en civilisation britannique Édition imprimée Date de publication : 15 janvier 2015 ISSN : 0248-9015 Référence électronique John Mullen, « Les écrits historiques britanniques et la Première Guerre mondiale », Revue Française de Civilisation Britannique [En ligne], XX-1 | 2015, mis en ligne le 15 février 2015, consulté le 19 avril 2019. -

1 Bloc Papier À Lettres (15 Cm X 23 Cm) De L'asile Des Soldats Invalides

1 Bloc papier à lettres (15 cm x 23 cm) de l'Asile des Soldats Invalides Belges, reproduction couleur contre collée en couverture, bloc de 44 feuilles illustré de photos, reproductions couleurs, affiches, papiers divers, prenant 35% de place, illustrations se répétant soit 22 illustrations différentes, bloc désolidarisé . Sd in-8 broché . 15 2 Bloc papier à lettres (15 cm x 23 cm) de l'Asile des Soldats Invalides Belges, reproduction couleur contre collée en couverture, bloc de 48 feuilles illustré de dessins d'affiches, prenant 35% de place, illustrations se répétant soit 12 illustrations différentes . Sd in-8 broché . 18 3 ABBAL Odon et SANCHEZ Jean-François, Les monuments aux morts de l'Hérault 1914-1918 Etats-sociétés-idéologies-défense, université Paul Valéry, Montpellier 3 1998 in-8 broché 160 pages illustré de photos, petit accroc couverture verso, menus défauts d'usages 20 4 ABOTT Dan-San, ROWE Alan, FORDER Nick et COLLECTIF, Colours of the Halberstadt-Built DFC C.V. Part 2. I wanted to be a pilot by Bill Hall, the tale of an observer in the independant force: as told to John Barfoot and ken Feline. Aerial photo coding, part 3:. Captain I N C Clarcke, DFC. An Australian bomber pilot with 5 & 6 Sqns RNAS and 206 Sqn RAF: Siddeley-Deasy engines & aeroplanes 1915-1918. C F W Von Kalckreuth. All at sea, the use of kite balloons in the Navy.Cross & Cockade international journal, the first world war aviation historical society, vol.32, n° 3 Cross & Cockade international 2001 in-8 broché 61 pages ouvrage en anglais, illustré de photos -

Interview De Mr CHARLES KUENTZ

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE Service départemental du Haut-Rhin INTERVIEW DE M. CHARLES KUENTZ 4 JUILLET 2003 Propos recueillis au domicile de Monsieur KUENTZ, par M. Serge TILLMANN, proviseur adjoint du lycée Jean-Jacques Henner d’Altkirch, M. François SCHERR, Directeur départemental de l’ONAC du Haut-Rhin et Mlle Muriel BURGER, assistante-mémoire de l’ONAC du Haut-Rhin, en présence du fils et de la fille de M. KUENTZ. Mobilisé en 1916 à l’âge de 19 ans, Monsieur Charles KUENTZ a suivi une courte formation de base au camp de Jüterbog en Allemagne. Il a ensuite été affecté dans un régiment d’artillerie de campagne en Russie. En 1917, son régiment a été transféré en France, où il a combattu jusqu’à la fin de la guerre. Monsieur KUENTZ avait un grade de sous-officier canonnier. Il a parfois été chargé des transmissions. M. SCHERR : Comment avez-vous ressenti ce questionnaire (ndlr : la trame de l’interview a été communiquée à M. KUENTZ quelques jours avant le rendez-vous) ? M. KUENTZ : Comme je suis un des derniers combattants de la Grande Guerre encore en vie, j’accepte de témoigner. Je considère cela comme l’un de mes devoirs pour que la Mémoire demeure. Mme KUENTZ : Je voudrais rappeler que mon père a déjà accepté de témoigner à plusieurs reprises. Le dernier témoignage en date a été effectué devant une classe de 3ème de l’Institut de l’Assomption de Colmar le 20 novembre 2002. Il s’est avéré que les élèves de cette classe ont été très impressionnés de rencontrer un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. -

A Compline of Remembrance the Congregation Is Asked to Join in The

A Compline of Remembrance The congregation is asked to join in the responses in italics and the hymns. Sections in square brackets are suggestions only. [Introit: God be in my head] The Lord almighty grant us a quiet night and a perfect end. Amen Our help is in the name of the Lord Who made heaven and earth This evening, we remember the victims of the Great War, the soldiers of many nationalities who died, their families and all who mourned them; those who suffered terrible injuries from which they could not recover; those who nursed the wounded; those who suffered shell shock and all who were traumatised and who found it difficult to go on living with the memories that haunted them; those who all their lives missed sons and fathers, brothers and sisters. As we remember them, we ask forgiveness for the hatred and violence of war, then and today, and we pray for compassion and reconciliation between all nations. It is right that we should hear the words of two unidentified soldiers of the Great War as they speak of conflict and also of the need for peace. First, a soldier describes his feelings as he waits to go into the line: 'Silence was the atmosphere of all our night-work. Silence and solitude, for there is no loneliness like that felt going under fire at night. Though one could touch one’s pal in front, and the man behind followed on one’s heels, once the bullets flew, one was shut off from all the world – oneself, a bullet and God the only real things in the great world-emptiness of the night. -

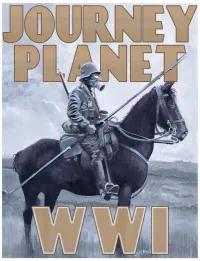

Journey Planet

TABLE OF Page 2 - Introduction by Chris CONTENTS Page 3 - Editorial by James JOURNEY PLANET Page 4 Instant Fanzine featuring Des Grogan, Kerry Kyle, Brian 30 Nisbet, and Tony Keen DECEMBER 2016 Page 11 - Wilfred Watkins in World War I by Michael Abbot EDITORS Page 16 - A Bolt, a Tangible Memory of My Grandfather by David JAMES BACON Thayer & Page 17 - A Career Ended Too Soon - Christy Mathewson & CHRIS GARCIA The Great War by Chris Garcia Page 20 - On WWI by Juan Sanmiguel COVER Page 22 - Excerpts from Science Fiction & Fantasy Writers in BY the Great War by Edward James MAURINE Page 39 - Pay Attention! Re-reading The Wars by Timothy Fin- STARKEY dley by Lisa Macklem Page 43 - King Vidor’s The Big Parade by Chuck Serface Page 46 - “All Quiet on the Western Front” and Anti-War Arts by Douglas Berry Page 49 - World War I and Comics by James Bacon Page 65 - The Angels of Mons by Julian West Page 67 - Enniscorthy Emily - The Elusive Armored Train of 1916 by James Bacon Page 78 - The Poetry of World War I Page 84 - Red Skies by Cardinal Cox i 1 INTRODUCTION Chris It's hard for me to edit an issue about war that doesn't feel like I'm glorifying it. That's rough on me. Yes, there's a long tradition of service in my family, but I've never thought of war as anything but de- struction. Yes, it is destruction that often ends up aiding the advance- ment of technology, but so often war leaves piles of bodies as its end product. -

The End of the Lost Generation of World War I: Last Person Standing - Not Even Past

The End of the Lost Generation of World War I: Last Person Standing - Not Even Past BOOKS FILMS & MEDIA THE PUBLIC HISTORIAN BLOG TEXAS OUR/STORIES STUDENTS ABOUT 15 MINUTE HISTORY "The past is never dead. It's not even past." William Faulkner NOT EVEN PAST Tweet 6 Like THE PUBLIC HISTORIAN The End of the Lost Generation of World War I: Last Person Standing Making History: Houston’s “Spirit of the by Andrew Villalon Confederacy” In 2014, we enter the centennial of one of history’s most terrible conflicts. Originally (and quite appropriately) named The Great War, the four-year conflict claimed roughly eight and a half to nine and a half million lives on the battlefield, not to mention millions of civilian war deaths as well as many millions more who died in related events such as the Russian Revolution and Civil War and the Flu epidemic of 1919. Not surprisingly, none of the veterans who fought and bled in the struggle has lived long enough to see the centennial. Even if someone found a way to get around army regulations and sign up at sixteen, he or May 06, 2020 she would have to be 112 today. Consequently, since the year 2000, almost all of the nations that participated in World War I have seen their last World War 1 veterans die off. More from The Public Historian Since 2000, there have been an increasing number of news stories about such men as Claude Choules (British sailor), Harry Patch (British soldier), and Frank Buckles (American soldier), all of them male, two BOOKS of them combat veterans. -

Chroniquesde La Grande Guerre En Alsace

> AGIR AU Cœur de vOS VIES CHRONIQUES DE LA GRANDE GUERRE EN ALSACE « Archives à voix haute » Lecture-spectacle du 10 au 26 novembre 2015 Documents administratifs, journaux, lettres, poèmes et récits de soldats de notre territoire et de leurs proches Une coproduction des Archives départementales et de la compagnie théâtrale Le Talon Rouge Conception et impression CD Bas-Rhin / octobre 2015 / Illustration : document remis, Grande collecte 14-18, contributeur ADBR n°23 contributeur Grande collecte 14-18, document remis, Conception et impression CD Bas-Rhin / octobre 2015 Illustration : Entrée libre Tout le programme sur bas-rhin.fr/archives DER HEIMATFRONT DICTATURE MILITAIRE quels textes ? > soutenir le moral > union sacrée et des soldats propagande > Lettre de Mme Pfister, de Kolbsheim, à son > Journal d’Alfred Ungerer : le 27 janvier 1915 époux, le 28 avril 1915 (collection particulière, célébré Place Kléber, à Strasbourg (193 J 3) LA MOBILISATION ET LES GC 197) > Chronique scolaire de Reichshoffen : 27 janvier DÉBUTS DE LA GUERRE > Chronique scolaire de l’école protestante de 1916 (original conservé en mairie, SCHK 384) Woerth : des chaussettes et cadeaux pour le > Journal de Charles Spindler, de Boersch et > Chronique de guerre d’Urmatt : 27 janvier er Noël des soldats (8 E 550/3) St Léonard, du 1 au 18 août 1914, 1915 (collection particulière, 1 GM 496/01 et le 1er déc. 1914 : « Warteville » (publié) > Extrait du journal der Elsässer n°527 du 1 GM 496/02) > Lettre de Daniel Pfister, de Kolbsheim, le 28 déc. 1914 : les enfants de l’école illuminent > Notes sur la guerre, Boersch, du 31 juillet au > Chronique scolaire de Bischwiller : l’éducation 17 mai 1915 (collection particulière, GC 196) le Noël des soldats cantonnés à Ettendorf 28 déc. -

Commune De Gueberschwihr

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN COMMUNE DE GUEBERSCHWIHR 1Ns de 4 PLACE DE LA MAIRIE 68420 GUEBERSCHWIHR Tél. 03.89.49.31.05 Fax 03.89.49.34.01 PROCES-VERBAL des délibérations du Conseil Municipal de la Commune de GUEBERSCHWIHR de la séance du 12 septembre 2016 Le douze septembre deux mille seize à vingt heures quinze, le Conseil Municipal, légalement convoqué le six septembre deux mille seize, s’est réuni en séance ordinaire dans la salle des séances de la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Roland HUSSER, Maire. Présents : M. Roland HUSSER, Maire, M. Rémy GROSS, M. François MAURER, Mme Caroline PICOU-NOLL Adjoints au Maire. Mme Marit RINNE, Mme Caroline GIUDICELLI Conseillères Municipales. M. Sylvain COSMO, M. Frédéric DUCASTEL, M. Eric LICHTLE, M. Didier MAURER, M. Jean-Marc VOGT Conseillers Municipaux. Ont donné procuration : Mme Sylvie JAEGGY, Conseillère Municipale qui donne procuration à M. Rémy GROSS, Adjoint au Maire, en cas de vote. M. Frédéric SELIG, Conseiller Municipal, qui donne procuration à Mme Caroline PICOU-NOLL, Adjoint au Maire, en cas de vote. Absents non-excusés : M. Georges SCHERB, M. Vincent WASSMER, Conseillers Municipaux. Monsieur le Maire et le Conseil Municipal respectent une minute de silence à la mémoire de M. Jean- Jacques FELDER, Maire de Hatstatt. Ordre du jour 1. Désignation du secrétaire de séance 2. Approbation du procès-verbal du 04 juillet 2016 3. Droit de Préemption Urbain (DPU) 4. Démarche « Zéro pesticide » : demandes de subventions 5. Participation financière de la Commune de Gueberschwihr à la thermographie aérienne effectuée sous l’égide du Grand Pays de Colmar 6.