Weistum Und Chronik

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Acceptance of Western Piano Music in Japan and the Career of Takahiro Sonoda

UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE THE ACCEPTANCE OF WESTERN PIANO MUSIC IN JAPAN AND THE CAREER OF TAKAHIRO SONODA A DOCUMENT SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirements for the Degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS By MARI IIDA Norman, Oklahoma 2009 © Copyright by MARI IIDA 2009 All Rights Reserved. ACKNOWLEDGEMENTS My document has benefitted considerably from the expertise and assistance of many individuals in Japan. I am grateful for this opportunity to thank Mrs. Haruko Sonoda for requesting that I write on Takahiro Sonoda and for generously providing me with historical and invaluable information on Sonoda from the time of the document’s inception. I must acknowledge my gratitude to following musicians and professors, who willingly told of their memories of Mr. Takahiro Sonoda, including pianists Atsuko Jinzai, Ikuko Endo, Yukiko Higami, Rika Miyatani, Y ōsuke Niin ō, Violinist Teiko Maehashi, Conductor Heiichiro Ōyama, Professors Jun Ozawa (Bunkyo Gakuin University), Sh ūji Tanaka (Kobe Women’s College). I would like to express my gratitude to Teruhisa Murakami (Chief Concert Engineer of Yamaha), Takashi Sakurai (Recording Engineer, Tone Meister), Fumiko Kond ō (Editor, Shunju-sha) and Atsushi Ōnuki (Kajimoto Music Management), who offered their expertise to facilitate my understanding of the world of piano concerts, recordings, and publications. Thanks are also due to Mineko Ejiri, Masako Ōhashi for supplying precious details on Sonoda’s teaching. A special debt of gratitude is owed to Naoko Kato in Tokyo for her friendship, encouragement, and constant aid from the beginning of my student life in Oklahoma. I must express my deepest thanks to Dr. -

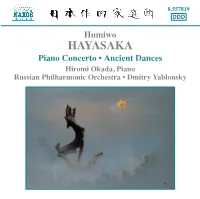

Hayasaka EU 7/10/06 12:09 PM Page 8

557819 bk Hayasaka EU 7/10/06 12:09 PM Page 8 8.557819 anderen Töne sind mit den ersten vier Tönen der Ritsu- (er ist der Sohn der Sonne), während der Tanz zur Tonleiter identisch, einer vom Gagaku abgeleiteten Rechten die Atmosphäre weltlicher Abendfeste DDD pentatonischen Tonleiter. In den folgenden zwanzig ausprägt. Vermutlich hat der Links-Tanz seinen Minuten wechselt das Thema mehrfach seine Gestalt, Ursprung in Musik und Tanz aus West- und wobei die Zeitdauer dieser Metamorphosen ein Gefühl Zentralasien, Indien und China, während der Rechts- der Endlosigkeit erzeugt. Der Soloklavierpart lässt in Tanz eher der koreanischen Halbinsel und der seinem eher romantischen Gestus an Chopin oder pazifischen Küstenregion Russlands zuzuordnen ist. In Humiwo Rachmaninow denken. Ein Porträt seines verstorbenen diesem Sinne integriert Bugaku Sonne und Mond, Tag Bruders soll Hayasaka zu dem Thema inspiriert haben. und Nacht, Kaiser und Volk, Sichtbares und Unsicht- Dieser erste Satz, ein Requiem für seinen Bruder und bares sowie Musik aus ganz Asien. HAYASAKA eine Elegie auf das Volk, das den Krieg verloren hatte, Das Jahr 1940 fiel mit dem kaiserlichen Jahr 2600 kulminiert in einem überwältigenden Choral, einer Bitte zusammen, Anlass für die NHK, einen Wettbewerb für um Trost, bevor er in ruhigem d-Moll ausklingt. Orchesterwerke auszuschreiben, um das Festjahr Piano Concerto • Ancient Dances Die Antiken Tänze zur Linken und zur Rechten gebührend zu begehen. Hayasakas Ouvertüre D-Dur entstanden 1941 und wurden am 3. März in Tokyo von wurde mit einem Preis ausgezeichnet und erlebte die Hiromi Okada, Piano Manfred Gurlitt und dem Sinfonieorchester Tokyo Uraufführung am 17. März 1940 durch Kojiro Kobune (dem heutigen Tokyo Philharmonic) uraufgeführt. -

Plakate - Bundesrepublik Deutschland

Plakate - Bundesrepublik Deutschland - Institut für Stadtgeschichte Bearbeitet von Kristina Sievers Gelsenkirchen 2013 Einleitung 1. Bestandsgeschichte und archivische Bearbeitung Der vorliegende Bestand beinhaltet die Plakatsammlung des Stadtarchivs Gelsenkirchen der Jahre 1946 bis 2013. Da alle nach 1945 an das Stadtarchiv übergebenen Plakate dort zusammengefasst sind, liegen hier verschiedene Provenienzen vor. Die Plakate wurden bisher ungeordnet im Bildungszentrum verwahrt. Zur Verzeichnung war ein Transport in den Wissenschaftspark erforderlich. Die Plakate wurden dort nicht nur verzeichnet, sondern auch fotografiert um sie auch in digitaler Form vorliegen zu haben. Langfristig ist die Verwahrung der Plakate im Wissenschaftspark beabsichtigt; aus Platzgründen ist dies zurzeit jedoch noch nicht möglich. Deswegen wurden die Plakate im Anschluss an die Verzeichnung und Digitalisierung zurück ins Bildungszentrum transportiert. 2. Inhaltliche Charakterisierung Inhaltlich lassen sich zwei Schwerpunkte ausmachen. Zum Einen handelt es sich dabei um die Veranstaltungs- und Konzertplakate verschiedener städtischer Kultureinrichtungen. Den größten Umfang machen hier die Veranstaltungsplakate des Volksbildungswerkes der Stadt Gelsenkirchen aus. Vereinzelt liegen diese seit 1946 vor. Für die Zeit 1948 bis 1954 und 1960 bis 1966 ist die Überlieferung dieser Veranstaltungsplakate annähernd vollständig in diesem Bestand erfasst. Auch die Plakatüberlieferung der Städtischen Konzertveranstaltungen ist von ca. 1947 bis 1967 nahezu vollständig. Auf -

Cancers of the Colon, Rectum, and Anus

CANCERS OF THE COLON, RECTUM, AND ANUS 480 Oral Abstract Session, Sat, 10:45 AM-12:15 PM and Poster Session (Board #C1), Sat, 7:00 AM-7:55 AM and 12:15 PM-1:45 PM A randomized, double-blinded, placebo-controlled multicenter phase II trial of adjuvant immunotherapy with tecemotide (L-BLP25) after R0/R1 hepatic colorectal cancer metastasectomy (LICC): Final results. Carl Christoph Schimanski, Stefan Kasper, Susanna Hegewisch-Becker, Jan Schroeder, Friedrich Overkamp, Frank Kullmann, Wolf Otto Bechstein, Matthias V¨ohringer, Robert Oellinger, Florian Lordick, Volker Heinemann, Michael Geissler, Armin Schulz-Abelius, Bernhard Linz, Helga Bernhard, Michael R. Schoen, Richard Greil, Victoria Smith-Machnow, Irene Schmidtmann, Markus Hermann Moehler; Klinikum Darmstadt GmbH and Universit¨atsmedizin der Johannes Gutenberg-Universit¨at Mainz, Darmstadt and Mainz, Germany; Universit¨atsklinikum Essen (A¨oR), Essen, Germany; H¨amatologisch-Onkologische Praxis Eppendorf (HOPE), Hamburg, Germany; Praxis f¨ur H¨amatologie und Onkologie, M¨ullheim a.d.R., Germany; Oncologianova GmbH Recklinghausen, Recklinghausen, Germany; Kliniken Nordoberpfalz AG, Weiden I.d.O., Germany; Universit¨atsklinikum Frankfurt, Frankfurt, Germany; Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart, Germany; Charit´e Campus Virchow-Klinikum, Berlin, Germany; Universit¨atsklinikum Leipzig, Leipzig, Germany; Klinikum der Universit¨at M¨unchen Campus Großhadern, M¨unchen, Germany; Klinikum Esslingen GmbH, Esslingen, Germany; Klinikum Altenburger Land GmbH, Altenburg, Germany; Gemeinschaftspraxis