Jahrbuch Der Geologischen Bundesanstalt

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Live Dabei Beim Sommerliftln in Ski Amadé

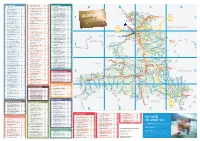

Saison von 02.05.2019 bis 03.11.2019 Live dabei beim Sommerliftln in Ski amadé SNOW SPACE SALZBURG | WAGRAIN GRAFENBERG RAMSAU | RITTISBERG FLYLINE GENIESSEN SIE DEN ALMSOMMER MIT 14 LIFTUNTERSTÜTZUNG 13 13a Bekannt als „Österreichs größtes Skivergnügen“, beliebt 12a als familienfreundliche Region zum „Sommerliftln“ – so präsentiert sich Ski amadé seinen Gästen. Egal, ob Ihnen der Sinn nach Seilbahnwandern, Mountainbiken, 12 Sommerrodeln, Abenteuer erleben, Aussicht genießen oder zünftigem Einkehren steht – bei den Sommerbah- 22 ZAUCHENSEE | GAMSKOGELHÜTTE nen von Ski amadé sind Sie ganz sicher richtig! 3 Diesen Sommer sind wieder zahlreiche Bergbahnen aus allen fünf Urlaubsregionen mit ihren Attraktionen beim „Sommerliftln“ live dabei und Sie, Sie sollten das auch sein! 15 Immer „Live dabei“ über Facebook 11a www.facebook.com/skiamade Get inspired: Video Fans check out 11 www.youtube.com/skiamadetv 1a Follow us on Instagram 10 4 8 #skiamade FILZMOOS | PAPAGENO 1b 7 2 SO NAHELIEGEND... 4 16 Bischofshofen 6 SNOW SPACE SALZBURG | 19 FLACHAU STARJET 1 UND STARJET 2 5 17 9 Sportgastein 20 21 18 Salzburger Sportwelt Schladming-Dachstein Gastein Hochkönig Großarltal Sesselbahn Schladming-Dachstein Salzburger Sportwelt Großarltal Gastein Hochkönig Snow Space Salzburg in Flachau, Wagrain, St. Johann, Zauchensee, Flachauwinkl, Kleinarl, Radstadt, Altenmarkt, Filzmoos, Eben Autobahn Kabinenbahn +43 (0) 3687 / 23310 +43 (0) 6414 / 281 +43 (0) 6432 / 3393 +43 (0) 6584 / 20388 BAD GASTEIN | STUBNERKOGEL Bundesstraße +43 (0) 6457 / 2929 Eisenbahn Standseilbahn Flughafen Schleuse Pendelbahn Alle weiteren Infos zum Ski amadé Sommerliftln finden Sie unter www.skiamade.com IMPRESSUM: Medieninhaber: Ski amadé GmbH, 5550 Radstadt. Hersteller: Ennstal Druckerei und Verlag Ges.m.b.h., A-8962 Gröbming Design: Fredmansky GmbH, fredmansky.at, 4040 Linz. -

Gemeindenachrichten Forstau Dezember 2017 Informationen Aus Dem Gemeinde- Und Vereinsgeschehen 2017

An einen Haushalt! Österreichische Post AG / Entgelt bar bezahlt! Gemeindenachrichten Forstau Dezember 2017 Informationen aus dem Gemeinde- und Vereinsgeschehen 2017 Die Gemeindevertretung wünscht allen Forstauerinnen und Forstauern sowie allen Gästen frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr! Liebe Forstauerinnen, liebe Forstauer, geschätzte Leser der Liebe Forstauerinnen, liebe Forstauer! Gemeindenachrichten! In den folgenden Seiten wird das Geschehen in unserem Ort Das alte Jahr ist bald Geschichte. Viele Ereignisse werden uns in auszugsweise von der Gemeinde und den Vereinen dargestellt. Erinnerung bleiben. Positive wie auch Negative. Es sind viele Aktivitäten, die das ganze Jahr organisiert und durch- geführt werden. Neben den erfreulichen und geselligen Veranstal- Vieles konnte 2017 gemeinsam durch die Gemeindevertretung tungen haben uns dieses Jahr die schweren Unwetter gezeigt, dass umgesetzt werden, einiges muss noch warten. unserer schönen Gegend durch solche Ereignisse großer Schaden zugefügt werden kann. Es ist uns bewusst geworden, mit welcher Ge- Wie auch im privaten Leben. Vieles ist geschehen, nicht alles ist so walt die Natur sich auch von der negativen Seite zeigen kann. Über die verlaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Manche von uns hatten Ursachen solcher Naturgefahren wird sehr viel diskutiert. Es gibt sicher ein gutes Jahr, manche schweren Zeiten hinter sich. Manche haben nicht nur einen Verursacher. Der Ruf nach einem sorgsamen Umgang einen lieben Menschen verloren. mit unserer Natur wird immer lauter. Obwohl wir gerne die Schuld bei Anderen suchen, trägt sicher jeder Einzelne eine große Verpflichtung Und gerade in diesen Zeiten ist es wichtig Mut zu machen, einander zu überlegen, ob man nicht auch als Einzelner einen Beitrag zur Scho- Beizustehen oder einfach nur Zeit zu schenken. -

About Route Registration Accreditation in Radstadt How To

About The Amadé Radmarathon is a well-known cycling event for more than 20 years. The beautiful valley basin around Radstadt, a fantastic moutain panorama of Dachstein, Bischofsmütze and Tauern, cheering spectators along the route and a great supporting program make this race unforgettable. Route To meet everyone's expectations, there are two routes to choose from - a short and a long one. The short one (96 km, 1.535 m.o.a.): Radstadt - Pichl - Ramsau - Filzmoos - Eben - Niedernfritz - Hüttau - Bischofshofen - St. Johann - Wagrain - Reitdorf/ Flachau - Radstadt The long one (147 km, 2.221 m.o.a.) : Radstadt - Pichl - Ramsau - Filzmoos - Eben - Niedernfritz - St. Martin - Annaberg - Abtenau - Golling - Bischofshofen - St. Joann - Wagrain - Reitdorf/ Flachau Radstadt Registration Registration starts on December 16th, 2014 at 12 pm CET Mai 16th, 2015, 2 pm - 7pm Accreditation th in Radstadt Mai 17 , 2015, 5:30 am - 7 pm How to • Follow the button “Anmeldung/ Registration” and record your personal register entries. • Complete your registration by paying the entry fee. • You can register several persons at once. • Your registration is confirmed, when the full entre fee is received by us. • You will get an automatic e-mail confirming your registration after the payment has been completed. • By making the payment, you accept the participation conditions. Prices for Price from14.02.2015 Price from 15.02.2015 Price from 11.05.2015 both 49,- € p.P. 59,- € p.P. 69,- € p.P. distances • Chip time keeping, rental fee • Route plan and further Benefits -

Zeitung A4 4C 3-10 29.03.2010 9:38 Uhr Seite 1 Zeitung A4 4C 3-10 29.03.2010 9:38 Uhr Seite 2

Zeitung A4 4c 3-10 29.03.2010 9:38 Uhr Seite 1 Zeitung A4 4c 3-10 29.03.2010 9:38 Uhr Seite 2 Liebe Altenmarkterinnen - liebe Altenmarkter! Geschätzte Gäste! Das Osterwochenende liegt wieder vor uns, eine Wintersaison neigt sich ihrem En- de zu. Trotz des nicht gerade einfachen wirtschaftlichen Umfeldes können wir in Summe auch mit der vergangenen Saison nicht unzufrieden sein. Wenn wir auch einige Prozentpunkte minus bei den Nächtigungen ausweisen werden, so ist in die- sem Zusammenhang doch festzuhalten, dass wir von einem sehr hohen Niveau aus- gehen und die vorhergegangene Wintersaison 2008/09 die absolute Rekordsai- son im Wintertourismus in unserer Region war. Das heurige Nächtigungsergebnis wird sich wieder auf das Niveau der vorhergehenden Jahre einpendeln und ist durchaus nicht als schlecht zu bezeichnen. Hoffen wir, dass sich die Wirtschafts- lage doch bald wieder stabilisiert und wir auch in Zukunft mit einem Wachstum im Tourismus rechnen können. In den letzten Tagen und Wochen hatten wir ein großes Gesprächsthema in unse- rem Ort und darüber hinaus. Die Salzburger Medien haben darüber berichtet. Ich wurde persönlich oft darauf angesprochen und gefragt, warum der Bürgermeister oder die Gemeinde keine offizielle Stellungnahme dazu abgibt und ihre Bürger in- formiert. Dazu ist grundsätzlich festzuhalten, dass der Bürgermeister, die Mitglie- der der Gemeindevertretung sowie die Mitarbeiter des Gemeindeamtes der Amts- verschwiegenheit unterliegen. Ein Verstoß dagegen ist ein strafbares Delikt und wür- de bei einer Anzeige zu einer Verurteilung führen. Wenn man also davon ausgeht, dass gegen den Amtsleiter der Marktgemeinde Altenmarkt eine anonyme Anzeige erstattet wurde, so wäre es durchaus möglich, dass dies auch gegen den oben be- schriebenen Personenkreis wegen Vergehens gegen die Amtsverschwiegenheit ge- macht würde. -

PDF-Dokument

Landesrecht Bundesland Salzburg Kurztitel Salzburger Feuerwehrverordnung Kundmachungsorgan LGBl. Nr. 97/1986 §/Artikel/Anlage § 19 Inkrafttretensdatum 01.01.1987 Text Abschnitte § 19 Im Land Salzburg bestehen folgende Abschnitte: 1. Stadt Salzburg; 2. im politischen Bezirk Hallein - Tennengau: Abschnitt 1: Adnet, Krispl, Oberalm, Puch bei Hallein, St. Koloman und Vigaun; Abschnitt 2: Abtenau, Annaberg im Lammertal, Golling an der Salzach, Kuchl, Rußbach am Paß Gschütt und Scheffau am Tennengebirge; Abschnitt 3: Hallein; 3. im politischen Bezirk Salzburg-Umgebung - Flachgau: Abschnitt 1: Anthering, Bergheim, Bürmoos, Dorfbeuern, Elixhausen, Göming, Hallwang, Lamprechtshausen, Nußdorf am Haunsberg, Oberndorf bei Salzburg und St. Georgen bei Salzburg; Abschnitt 2: Ebenau, Faistenau, Fuschl am See, Hintersee, Hof bei Salzburg, Koppl, Plainfeld, St. Gilgen, Strobl und Thalgau; Abschnitt 3: Berndorf bei Salzburg, Eugendorf, Henndorf am Wallersee, Köstendorf, Mattsee, Neumarkt am Wallersee, Obertrum am See, Schleedorf, Seeham, Seekirchen am Wallersee und Straßwalchen; Abschnitt 4: Anif, Elsbethen, Grödig, Großgmain und Wals-Siezenheim; 4. im politischen Bezirk St. Johann im Pongau - Pongau: Abschnitt 1: Altenmarkt im Pongau, Eben im Pongau, Filzmoos, Flachau, Forstau, Hüttau, Kleinarl, Radstadt, St. Martin am Tennengebirge, Untertauern und Wagrain; Abschnitt 2: Bischofshofen, Goldegg, Großarl, Hüttschlag, Mühlbach am Hochkönig, Pfarrwerfen, St. Johann im Pongau, St. Veit im Pongau, Schwarzach im Pongau, Werfen und Werfenweng; www.ris.bka.gv.at Seite 1 von 2 Landesrecht Salzburg Abschnitt 3: Badgastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein; 5. im politischen Bezirk Tamsweg - Lungau: Abschnitt 1: Göriach, Lessach, Mariapfarr, Ramingstein, St. Andrä im Lungau, Tamsweg, Unternberg und Weißpriach; Abschnitt 2: Mauterndorf, Muhr, St. Margarethen im Lungau, St. Michael im Lungau, Thomatal, Tweng und Zederhaus; 6. im politischen Bezirk Zell am See - Pinzgau: Abschnitt 1: Leogang, Lofer, Maria Alm am Steinernen Meer, Saalfelden am Steinernen Meer, St. -

A 4 B C D 4 3 3 2 2 a 1 B C

SEEN & BÄDER 59 Radiomuseum Grödig 37 C2 BERGBAHNEN 60 Untersbergmuseum 38 B2 NR. ATTRAKTION SEITE KARTE NR. ATTRAKTION SEITE KARTE 61 Salzburger Freilichtmuseum 38 B2 Donnerkogelbahn A BCD 1 Erlebnisbad Abtenau 13 C2 112 63 C2 62 Keltenmuseum Hallein 38 C2 Annaberg 2 Waldbad Lungötz 13 C3 63 Puppenstubenmuseum 39 C2 Stubnerkogel-, Graukogel- Michaelbeuern 3 Felsentherme Gastein 14 C4 113 63 C4 Perwang Auf der Alm – zwischen oder Schlossalmbahnen St.Georgen Lamprechts- am Grabensee Lochen bei Salzburg am See 4 Alpentherme Gastein 14 C4 64 Himmel und Erde – Hütt- 39 C4 6er-Sesselbahn Bürglalm hausen Berndorf Linz, Wien schlag bei Salzburg 17 Straßwalchen 5 Solarbad Gastein 14 C3 114 oder Doppelsesselbahn Ga- 64 B3 Bürmoos 31 Mattsee Vötter’s Oldtimer 39 B3 bühel 72 Seeham Mattsee Linz, Wien 6 Freibad Großarl 15 C3 65 Obertrumer Köstendorf Museum Kaprun 1 See 1 115 Kabinenbahn Karbachalm 64 C3 Göming Nußdorf 77 78 70 7 Erlebnis-Therme Amade 15 C3 am Haunsberg Schleedorf Bergbau- und Gotikmuseum 40 B3 Oberndorf Neumarkt A1 66 116 Spiegelsee am Fulseck 64 C3 Obertrum am See 8 Erlebnisbadesee Eben 15 C3 Leogang bei Salzburg 71 am Wallersee 117 StarJet 1 & StarJet 2 66 C3 Seekirchen Wallersee 9 Fuschlseebad 16 C2 67 Kaprun Museum 40 B3 am Wallersee 154 Henndorf 118 6 EUB Papageno 66 C3 am Wallersee Lungauer Landschafts- 40 D4 Anthering Elixhausen 10 Moorbadesee Goldegg 16 C3 68 Gosaukammbahn / Zwie- München museum 119 66 C2 Eugendorf 11 Freizeitanlage Hollersbach 16 A3 selalm Hallwang Felberturmmuseum 41 A3 München Bergheim A1 OBERÖSTERREICH 69 Panoramabahn 37 12 Freischwimmbad Krimml 17 A3 Mittersill 120 67 C3 Plainfeld Thalgau Grossarltal Fuschlsee 13 Steinbergbad Lofer 17 B2 70 Museum Fronfeste 41 C1 Gaisberg Koppl Bergbahn Katschberg – Siezenheim 121 67 D4 A8 SALZBURG 1287 Hof 9 Fuschl 14 Erlebnisbad Sommerstein 17 B3 Stille Nacht- und Heimat- Aineck Wals 57 b. -

Filzmoos, Flachau, Flachauwinkl for Mountain Fans

Filzmoos, Flachau, Flachauwinkl for Mountain Fans Rent an alpine dream chalet for solo occupancy, completely for your- selves, your friends and your family. With the charm and cosiness of a mountain lodge, but with the comfort of a large, modern, holiday home. ALPIN CHALET – a innovative concept for a holiday home. Chalets for sole use, for groups of 8, 12, 18, 24 or 30 people. Available as self-catered Chalet for hobby chefs, or with breakfast, halfboard or fully catered – Private hotel ALPIN CHALET. SLEEPING LEVEL The ALPIN CHALET is a cut above the rest Location and atmosphere raise the chalet to higher spheres. You are majestically seated above everyday life. Far away from the main- stream and out of the ordinary. The thrill of the ultimate change of scenery is guaranteed. Cosy nests to snuggle up in at night, an ALPIN ATRIUM for those who like to play, grown-ups and kids alike, a private sauna with a view, a kitchen like in a restaurant for passional hobby chefs, an ALPIN LOFT as a high seat amidst the nature of the impressive mountains. The architecture of the ALPIN CHALET The most beautiful elements of a cosy lodge combined with the open elements of a modern loft: • open rooms and plenty of windows with scenic views • traditional handicraft – aesthetic in design yet with straightforward functionality • down-to-earth, natural materials – ecologically conscious • timber floor boards and stone floors with floor heating • central heating with a renewable energy • open and visible carpentry of the roof construction, larch wood furniture. LINVING ROOM LEVEL Alpin-chalet classic The ALPIN LOFT - the heart of the Chalets, in the open gable- ended room with a large perfect kitchen and dining bar, whereby each enthusiastic hobby chef has his bright delightful work space. -

Flood Action Plan for Austrian Danube

!£¥©ØÆ 0 °≠ • /¶ ®• )• °©°¨ # ©≥≥© ¶ ®• 0 •£© ¶ ®• $°• 2©• ¶ 3≥°©°¨• &¨§ 0 •£© 4®• $°• 3°≥© ¶ ®• !≥ ©° $°• !£¥© 0≤Øß≤°≠≠• /¶ ®• )• °©°¨ # ©≥≥© ¶ ®• 0 •£© ¶ ®• $°• 2©• ¶ 3≥°©°¨• &¨§ 0 •£© 32• ®• $°• 3°≥© !≥ ©° $°• 2 4°¨• ¶ #•≥ 1 Introduction.................................................................................................................... 5 1.1 Reason for the study ........................................................................................ 5 1.2 Aims and Measures of the Action Programme................................................ 6 1.3 Aim of the “Austrian Danube” Sub-Report ..................................................... 7 2 Characterisation of the Current Situation .................................................................... 8 3 Target Settings..............................................................................................................12 3.1 Long-Term Flood Protection Strategy............................................................12 3.2 Regulations on Land Use and Spatial Planning............................................16 3.3 Reactivation of former, and creation of new, retention and detention capacities.........................................................................................................24 3.4 Technical Flood Protection .............................................................................27 3.5 Preventive Actions – Optimising Flood Forecasting and the Flood Warning System.............................................................................................................42 -

Freitag 511 Radstadt - Altenmarkt - Eben I.P

Radstadt Bahnhof Gültig ab 27.06. bis 03.10.2020 Abfahrten der Linien: Montag - Freitag 511 Radstadt - Altenmarkt - Eben i.P. - Hüttau - Bischofshofen Abfahrt Info Linie Ziel 520 Radstadt - Altenmarkt - Reitdorf - Wagrain 11:59 511 Radstadt Postamt 12:04 521 Radstadt - Altenmarkt - Eben i.P. - Filzmoos 12:00 S 280 Untertauern 12:11 - Obertauern 12:25 12:20 280 Radstadt Postamt 12:25 522 Radstadt - Altenmarkt - Reitdorf - Flachau - Flachauwinkl 12:40 S 280 Untertauern 12:57 - Obertauern 13:13 - Tweng 13:25 - 280 Radstadt - Obertauern - Mauterndorf - Tamsweg Mauterndorf 13:36 - St.Andrä im Lungau 13:54 - 270 Salzburg - Hallein - Eben - Zederhaus - St.Michael - Mariapfarr - Tamsweg Tamsweg Bahnhof 14:02 12:45 S 521 Altenmarkt i.P. Marktplatz 13:01 - Eben i.P. Bf 13:08 - 523 Radstadt - Altenmarkt - Reitdorf - Flachau - Flachauwinkl Filzmoos Ortsmitte 13:24 Radstadt - Altenmarkt - Zauchensee 12:45 F 521 Altenmarkt i.P. Marktplatz 12:55 - Eben i.P. Bf 13:03 - Filzmoos Ortsmitte 13:20 13:20 S 280 Radstadt Postamt 13:25 Montag - Freitag 13:38 280 Untertauern 13:49 - Obertauern 14:03 - Tweng 14:15 - Abfahrt Info Linie Ziel St.Margarethen/Lung 14:36 - Unternberg 14:45 - 05:59 511 Altenmarkt i.P. Marktplatz 06:10 - Eben i.P. Bf 06:18 - Tamsweg Bahnhof 14:57 Eben i.P. P+R 06:24 - Hüttau Ortsmitte 06:34 - 13:40 S 511 Altenmarkt i.P. Schulen 13:50 - Eben i.P. Bf 13:58 - B'hofen Bf 06:50 Eben i.P. P+R 14:04 - Hüttau Ortsmitte 14:14 - 06:05 S 270 Altenmarkt im Pongau 06:15 - Eben i.P. -

Recco® Detectors Worldwide

RECCO® DETECTORS WORLDWIDE ANDORRA Krimml, Salzburg Aflenz, ÖBRD Steiermark Krippenstein/Obertraun, Aigen im Ennstal, ÖBRD Steiermark Arcalis Oberösterreich Alpbach, ÖBRD Tirol Arinsal Kössen, Tirol Althofen-Hemmaland, ÖBRD Grau Roig Lech, Tirol Kärnten Pas de la Casa Leogang, Salzburg Altausee, ÖBRD Steiermark Soldeu Loser-Sandling, Steiermark Altenmarkt, ÖBRD Salzburg Mayrhofen (Zillertal), Tirol Axams, ÖBRD Tirol HELICOPTER BASES & SAR Mellau, Vorarlberg Bad Hofgastein, ÖBRD Salzburg BOMBERS Murau/Kreischberg, Steiermark Bischofshofen, ÖBRD Salzburg Andorra La Vella Mölltaler Gletscher, Kärnten Bludenz, ÖBRD Vorarlberg Nassfeld-Hermagor, Kärnten Eisenerz, ÖBRD Steiermark ARGENTINA Nauders am Reschenpass, Tirol Flachau, ÖBRD Salzburg Bariloche Nordkette Innsbruck, Tirol Fragant, ÖBRD Kärnten La Hoya Obergurgl/Hochgurgl, Tirol Fulpmes/Schlick, ÖBRD Tirol Las Lenas Pitztaler Gletscher-Riffelsee, Tirol Fusch, ÖBRD Salzburg Penitentes Planneralm, Steiermark Galtür, ÖBRD Tirol Präbichl, Steiermark Gaschurn, ÖBRD Vorarlberg AUSTRALIA Rauris, Salzburg Gesäuse, Admont, ÖBRD Steiermark Riesneralm, Steiermark Golling, ÖBRD Salzburg Mount Hotham, Victoria Saalbach-Hinterglemm, Salzburg Gries/Sellrain, ÖBRD Tirol Scheffau-Wilder Kaiser, Tirol Gröbming, ÖBRD Steiermark Schiarena Präbichl, Steiermark Heiligenblut, ÖBRD Kärnten AUSTRIA Schladming, Steiermark Judenburg, ÖBRD Steiermark Aberg Maria Alm, Salzburg Schoppernau, Vorarlberg Kaltenbach Hochzillertal, ÖBRD Tirol Achenkirch Christlum, Tirol Schönberg-Lachtal, Steiermark Kaprun, ÖBRD Salzburg -

Wagrain-Kleinarl & Flachau

WAGRAIN-KLEINARL & FLACHAU 2018 CEV SNOW VOLLEYBALL EUROPEAN CHAMPIONSHIP POWERED BY SNOW SPACE SALZBURG As many as 24 men’s and 24 women’s teams will compete from March 23 to 25 at the first-ever Snow Volleyball European Championships in Wagrain-Kleinarl and Flachau, Austria. They will be trying to make history by taking the highly coveted continental crown as well as a share of the prize money – € 10,000 per gender – at stake up there in the Austrian Alps. The CEV have confirmed the qualification criteria, which will determine the 48 teams taking to the snow in the real ‘birthplace’ of Snow Volleyball, Wagrain-Kleinarl and Flachau, and try to go down in history by becoming the first-ever European champions in the sport. In order to grow the game, the CEV are putting an emphasis on the organization of National championships. As many as 17 National championships will be organized with their eventual winners securing the right to compete in Austria for the continental crown. Apart from national champions, the eventual winners of events on schedule for the 2018 edition of the CEV Snow Volleyball European Tour will qualify for the European Championships as well. If any such teams are the national champions in their respective countries, the runners-up from the European Tour stops will take their spot. The host country, Austria, have a secured contingent of three teams per gender – i.e. their 2018 national champions plus another two teams. With the only exception being Austria, there is a country quota of maximum three teams per National Federation. -

Estimating Climatic and Economic Impacts on Tourism Demand in Austrian Ski Areas

ISSN 2074-9317 The Economics of Weather and Climate Risks Working Paper Series Working Paper No. 6/2009 ESTIMATING CLIMATIC AND ECONOMIC IMPACTS ON TOURISM DEMAND IN AUSTRIAN SKI AREAS Christoph Töglhofer,1,2 Franz Prettenthaler1,21234 1 Wegener Zentrum für Klima und globalen Wandel, Universität Graz 2 Institut für Technologie- und Regionalpolitik, Joanneum Research Graz 3 Radon Institute for Computational and Applied Mathematics, Austrian Academy of Sciences 4 Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) The Economics of Weather and Climate Risk I (EWCRI) Table of Contents TABLE OF CONTENTS.......................................................................................................................................1 LIST OF FIGURES................................................................................................................................................2 LIST OF TABLES .................................................................................................................................................2 1 INTRODUCTION..........................................................................................................................................3 2 DATA MANIPULATION.............................................................................................................................5 2.1 Definition of ski areas.............................................................................................................................6 2.2 Determination of altitudes and coordinates