Interaction Entre L'électrification De La Motorisation Et Les Usages

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Название Товара Цена АКЦИИ, РАСПРОДАЖИ Самолёт Calmato 40 Sports Red, 1550Mm (Kyosho, 11215RB) 1 200,00 Грн

Аркуш1 Название товара Цена АКЦИИ, РАСПРОДАЖИ Самолёт Calmato 40 Sports Red, 1550mm (Kyosho, 11215RB) 1 200,00 грн. Приемник 8 каналов Futaba R-148DP FM(PCM) 35 МГц (Futaba, FUR148DP-PCM35) 640,00 грн. Электродвигатель 450-Size Heli Motor (Turnigy, 2218H) 224,00 грн. ДВС 0.21 / 3,46 см3 MAX-21VG-P W/21F SLIDE CAR (O.S. Engines, 13644) 1 600,00 грн. Стартовый стол для автомоделей масштаба 1:8 и 1:10 с ДВС (Kyosho, ORI88950) 840,00 грн. Car Power System 5200Kv/100A 6.5T / 365W (HO365-100A) 1 400,00 грн. Аккумулятор 7.4V 5700mAh 2S3P 25C saddle pack (Flightmax, HO57002S3P-25) 480,00 грн. Зарядное устройство Quattro 4x6S 4х50W (Hobby, HK-Quattro) 1 520,00 грн. Самолёт Wing Dragon Sportster RTF 2,4Ghz, 1180мм (Art-Tech, 22022) 1 240,00 грн. Вертолет Honey Bee King3 Blue RTF 2,4Ghz (Esky, 000016) 2 450,00 грн. Вертолет LamaV4 Orange-Grey RTF 2,4Ghz (Esky, 000146) 1 280,00 грн. Вертолет Solo Red RTF 2,4Ghz (Nine Eagle, NE30221024244) 464,00 грн. Самолёт Art-Tech ISF Indoor RTF 2,4Ghz 420мм (Art-Tech, 21232) 480,00 грн. Стартовый ящик JUMBO FIELD BOX (Anderson, MH421084) 550,00 грн. Самолёт Cessna 172 Skyline ARF (Hobby, HOCes-172) 1 184,00 грн. MINI-Z Monster DODGE RAM 1500 M.Red L=170мм (Kyosho, 30086MR-B) 1 600,00 грн. Приемник 8 каналов Corona 2.4Ghz V2 DSSS (HO8D-2.4-R) 264,00 грн. Модуль + приемник Corona 2.4Ghz Futaba Module & Rx (V2 DSSS) (HOP8FII-2.4G) 520,00 грн. -

Sustainability Report 2010 Contents

SustainabilityNissan: Enriching People’s Lives ReportSustainability2010 Report 2010 NISSAN Sustainability Report 2010 Contents Contents Introduction 001 CEO Statement 002 Nissan’s Approach to CSR Toward Sustainable Development for Nissan and Society 004 ■ Nissan’s CSR Management Way 005 ■ Our Eight Key Areas for CSR 010 ■ Nissan CSR Scorecard 012 Protecting the Environment Achieving a Symbiosis of People, Vehicles and Nature 017 ■ Nissan’s Business Activities and the Environment 018 ■ Environmental Management 020 ■ Reducing CO2 023 ■ Protecting the Air, Water and Soil 033 ■ Toward Sustainable Recycling of Resources 036 ■ Our Ecosystem and Biodiversity Approach 041 Improving Safety Aiming for a Society with No Traffic Accidents 042 ■ Nissan’s Safety Approach 043 ■ Developing Safety Technologies 045 ■ Working Together with Society 049 ■ Our Traffic Safety Activities 050 Enhancing Value for Stakeholders Realizing Sustainable Development for People and Society 051 ■ For Our Customers 052 ■ With Our Shareholders and Investors 056 ■ With Our Employees 057 ■ With Our Business Partners 063 ■ With Society 066 Corporate Governance Maintaining Trust Through Transparency 071 Fiscal 2009 Financial Review 080 Performance Data 081 Business and Other Risks 082 Third-Party Evaluation 084 Blue Citizenship 085 NISSAN Sustainability Report 2010 001 Introduction Introduction Guided by its corporate vision of Enriching People’s Lives, Nissan aims to contribute to the sustainable development of society through its business activities, and is involved in a wide variety of efforts worldwide. We have made pioneering efforts to develop electric vehicles, in response to growing concern about the potential impact of human activities on the environment, and to make mobility more affordable for people in China, India and other emerging economies. -

Tamiya America, Inc. MAP Price List 01-21-2019 Item # Description Retail MAP 10204 Caterham Super Seven BDR $526.00 $420.80 1021

Tamiya America, Inc. MAP Price List 01-21-2019 Item # Description Retail MAP 10204 Caterham Super Seven BDR $526.00 $420.80 1021 TRF801 LW Diff Outdrive $13.50 $10.80 1022 TRF801X Front Shock Tower $30.00 $24.00 1025 TRF801 LW Differential Ring $35.00 $28.00 1028 RC 60D Type A Pre-Mounted $65.00 $52.00 1029 RC 60D Type A Pre-Mounted $65.00 $52.00 10304 JR Mini 4WD Double Sided Tape $2.90 $2.32 10305 JR Slide Damper Spring $2.20 $1.76 10306 JR Bushing (White, 8pcs) $1.50 $1.20 10307 JR 2mm Spring Washer $1.30 $1.04 10308 JR Aluminum Shaft Stopper $5.40 $4.32 10309 JR Mini 4WD 2mm Washer $1.30 $1.04 1031 RC F1 Tire Front (Soft) $30.00 $24.00 10310 JR Mini 4WD Circuit Jump Ramp $4.50 $3.60 10311 JR Mini 4WD PRO G-22 Gear $2.30 $1.84 10312 JR Mini 4WD G-18 Gear $2.10 $1.68 10313 JR Mini 4WD Home Circuit Joint $2.70 $2.16 10314 JR Mini 4WD 2x72mm Hex Shafts $2.50 $2.00 10315 1/72 Kawasaki Ki-61-Id Hien $41.00 $32.80 10316 1/72 Mitsubishi A6M5 (ZEKE) $30.00 $24.00 10317 Mitsubishi A6M5/5a (ZEKE) $55.00 $44.00 10318 RC TSU-03 Servo $30.00 $24.00 10319 JR Propeller Shaft C Set $1.40 $1.12 1032 RC F1 Tire Rear (Hard) $34.00 $27.20 1033 TCS Finals M-Chassis Tire Pack $48.00 $38.40 1034 2.4 GHZ 4-Channel Receiver $98.00 $78.40 1035 RC Solaris 36J Tire Set $94.00 $75.20 1036 RC M-Chassis Pre-Glued Tires $27.00 $21.60 12010 Datsun 240ZG $183.00 $146.40 12029 Williams FW14B Renault $213.00 $170.40 12032 Honda RA273 $128.00 $102.40 12036 Tyrrell P34 Six Wheeler $151.00 $120.80 12047 Enzo Ferrari $662.00 $529.60 12050 Porsche Carrera GT $723.00 $578.40 12053 Team Lotus Type 49B 1968 $142.00 $113.60 12506 Motorsports Team Set $54.00 $43.20 12616 Ferrari FXX PE Parts $15.50 $12.40 12617 SC430 PE Parts $18.00 $14.40 12618 Honda RC211V'06 Front Fork Set $38.00 $30.40 12621 1/48 Lockheed F-16 Detail Part $17.50 $14.00 12622 1/350 Crew Set (144 pcs) $14.50 $11.60 12623 1/24 Nissan GT-R Photo-Etched $20.00 $16.00 12624 1/48 Mitsubishi A6M Zero $15.00 $12.00 Page 1 Tamiya America, Inc. -

Sustainability Report 2010 017 Protecting the Environment

NISSAN Sustainability Report 2010 017 Protecting the Environment Micra Protecting the Environment Achieving a Symbiosis of People, Vehicles and Nature Nissan’s Business Activities and the Environment 018 Environmental Management 020 Reducing CO2 023 Protecting the Air, Water and Soil 033 Toward Sustainable Recycling of Resources 036 Our Ecosystem and Biodiversity Approach 041 NISSAN Sustainability Report 2010 018 Protecting the Environment Protecting the Environment Nissan’s Business Activities and the Environment WEB Nissan’s vision of an ideal society is “a Symbiosis of People, Vehicles and Nature.” Since Please see our website for adopting this environmental philosophy in 1992, we have worked hard to make it a reality, detailed information on our constantly assessing the impact of our vehicles and corporate activities on the global environmental activities. http://www.nissan-global.com/ environment while making every effort to address such issues. We will continue to make EN/ENVIRONMENT/ proactive efforts, working with society to create a brighter future for our planet and generations to come. Achieving a Sustainable Mobility Society In 2009 the United States, under the new administration of President Barack Obama, and other nations began boosting environment-related spending. These moves were meant to help counter the severe worldwide recession and global warming, and they had particular impact on the automobile industry, with governments introducing stronger fuel-efficiency requirements, stricter regulations of emissions of CO2 and -

Newsvenue Guide Included

English version NEWS Venue guide included CONTENTS 05 Greetings from JAMA Chairman Akio Toyoda, Chairman, Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. (JAMA), (General Incorporated Association) A stream of technology information from Japan to the world 06 The 43rd Tokyo Motor Show 2013 Compete! And shape a new future. Introduction 08 Notable models on display ●Japanese passenger vehicles ●Imported passenger vehicles ●Commercial vehicles ●Motorcycles 16 SMART MOBILITY CITY 2013 18 Map of TOKYO BIG SIGHT venue EXHIBITORS LIST 20 List of company booths in West Halls 1 & 2 22 List of company booths in West Halls 3 & 4 24 List of company booths in East Halls 1, 2 & 3 26 List of company booths in East Halls 4, 5 & 6 28 Guide to Tokyo Waterfront City (Rinkai Fukutoshin) area 31 Odaiba Motor Fes event map 32 Tokyo Motor Show 2013 event map Publication ■Editorial Staff ■Accounting Director Koyusha Co., Ltd. Editorial Staff Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. (JAMA), Kodansha BC Ltd Kodansha BC Ltd Art Director (General Incorporated Association) Directors Fumihiko Okuyama Hideyuki Muto (Moak-1 Co., Ltd.) Shunsaku Iiboshi Koji Kobayashi Writer Production Takashi Sakamoto Hideki Nishigami Osamu Shiba: DENSO Kodansha BC Ltd. Yuzuru Iijima Shigeru Chikata: Mitsubishi Electric, UD Trucks Nikkan Jidosha Shimbun Ryuta Manzawa: Bosch, Continental Automotive Nikkan Jidosha Shimbun Nikkan Jidosha Shimbun Toru Nakamura Director Hiroaki Miyanaga Translation Overall Producers Akira Takekawa Takayuki Shinohara Dynaword Incorporated Yuu Katsumata (Kodansha BC) Yukari Tazawa Masaru Ichikawa (Nikkan Jidosha Shimbun) ■Design Koyusha Co., Ltd. Meta+Maniera Inc. Katsuhiko Serata Cooperation Producers Masayuki Shinozawa Yuichiro Sugo Tokyo Sea Side Town Planning Council Hiroaki Ui (Kodansha BC) Kaoru Furutsu Keiju Yamazaki Tadashi (Nikkan Jidosha Shimbun) Natsumi Kato Kiyoto Futatsugi AKS Co., Ltd TMSN Secretariat (Koyusha Co., Ltd.) Planning/Chief Director Hiroshi Hidano Printing Hidekazu Ukai (Kodansha BC/Kai Office. -

Annual Report 2012

Annual Report2012 Annual Report 2012 Year Ended March 31, 2012 Year 2 Power 88 Innovation & Power of brand Performance Corporate Data Corporate Governance 01 NISSAN Annual Report 2012 Vision Nissan: Enriching People’s Lives Mission Nissan provides unique and innovative automotive products and services that deliver superior measurable values to all stakeholders* in alliance with Renault. * Our stakeholders include customers, shareholders, employees, dealers and suppliers, as well as the communities where we work and operate. Contents Financial Highlights 02 Performance Fiscal 2011 Sales Performance 14 Fiscal 2012 Sales Outlook and 16 Year 2 Power 88 New Technologies Message from the CEO 03 Financial Review 17 Message from the COO 05 Financial Statements 21 Message from the CFO 07 About Mid-term Plan 09 Corporate Data Executives 25 Innovation & Power of brand Corporate Governance Message from Palmer EVP 10 Maintaining Trust Through Transparency 27 Nissan’s Electric Vehicle History 13 Information 41 This annual report presents financial results for the fiscal period ending March 31, 2012. The report also provides shareholders with insights into Nissan’s management team. Through one-on-one interviews, various members of executive management, including President and Chief Executive Officer Carlos Ghosn, discuss the philosophy and direction of Nissan. Report This annual report contains forward-looking statements on Nissan’s Annual Report plans and targets, and related operating investment, product http://www.nissan-global.com/EN/IR/LIBRARY/AR/ planning and production targets. Please note that there can be no assurance that these targets and plans will actually be achieved. Sustainability Report Achieving them will depend on many factors, including Nissan’s activities and development as well as the dynamics of the http://www.nissan-global.com/EN/COMPANY/CSR/LIBRARY/SR/ automobile industry worldwide and the global economy. -

Eligen Nuevo

PRIMERA EDICIÓN 2010 Revista Oficial del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico www.ctmapr.com "UNIÓN, CONFRATERNIZACIÓN Y PROGRESO" Eligen Seminarios y nuevo Pagos a través Presidente y de Internet pág. 24 Vicepresidente del CTMAPR Examen Junta Examinadora pág. 6-8 pág. 25 Enmiendas al Reglamento General Calendario pág. 13 de Eventos 2010 Becas para estudiantes del CTMAPR pág. 29 pág. 31-32 MEGA Seminarios 2010 pág. 36 ADDRESS SERVICE REQUESTED SERVICE ADDRESS PERMIT NO. 2288 NO. PERMIT SAN JUAN, PR JUAN, SAN PAID US POSTAGE US 00960 PR, BAYAMÓN, PRSRT STD PRSRT P.O. BOX 8148 BOX P.O. 1 MENSAJE DEL PRESIDENTE ENTRANTE DEL CTMAPR Jorge L. Mejías Agosto Un saludo muy especial a todos mis compañeros colegiados y GRACIAS a los que apoyaron y aceptaron mi plan de trabajo a través de su voto. Les aseguro que no los defraudaré. Mi esfuerzo estará centrado en atender las necesidades de toda nuestra matrícula y en lograr metas que los beneficien a través de una agenda cargada de trabajo. Este nuevo ciclo de seminarios de educación continuada incluirá temas que mantendrán a nuestros colegiados a la vanguardia del mercado automotriz. Ofreceremos seminarios de cuatro horas y los ya conocidos megas seminarios de 8 y 16 horas contacto para el beneficio de la educación de nuestros 13,000 Colegiados de nuestra Institución. Traigo un plan de trabajo bien activo, que incluye entre otros asuntos, la celebración de la Semana del Técnico y Mecánico Automotriz con las Tecno Olimpiadas Automotrices. Nos comprometemos en darle continuidad al Programa de Becas para Estudios, fortalecer la revista Chispa con artículos de interés general y enfocarnos en la Página de Internet del Colegio para facilitarles la información Jorge L. -

Opposed-Piston Proposition Greaves Cotton and Pinnacle Engines Target 3-Wheeler Efficiency, Emissions India’S EV-Only Vision Myth, Miracle Or Reality?

MOBILITY ENGINEERINGTM AUTOMOTIVE, AEROSPACE, OFF-HIGHWAY A quarterly publication of and Opposed-piston proposition Greaves Cotton and Pinnacle Engines target 3-wheeler efficiency, emissions India’s EV-only vision Myth, miracle or reality? Motorcycle engine simulation Predicting combustion-load engine noise Off-highway flywheels Durable energy recovery and load-leveling Volume 4, Issue 3 September 2017 ME AR Ad 0917.qxp_Mobility FP 8/1/17 5:00 PM Page 1 AR…The Force Behind The Field AR’s High Intensity Radiated Fields (HIRF) Equipment Designed To Meet Tomorrow’s Needs Inherent danger associated with High Intensity Radiated Fields (HIRF) is becoming increasingly evident with the growing complexity of military and aircraft systems. Sources of HIRF include high power radars, weapons, and naturally occurring environmental conditions. Unprotected equipment can fail with potentially devastating results. So to prevent possible catastrophes, you must qualify them for harsh HIRF environments by testing the equipment with AR amplifiers and power-matched antennas. AR’s ability to provide test systems with the highest power wide band amplifiers and power matched antennas to produce these HIRF and other high field environments has become AR’s claim to fame. With the recent acquisition of Sunol Sciences, now SunAR RF Motion, AR can offer a broad range of complementary positioning equipment and reverberation tuners for EMC and HIRF testing; all from one company. Whether you’re generating HIRF per MIL-STD-464 testing, DO-160, or recreating RF/microwave environments for intelligence/counterintelligence/jamming measures, and infrastructure susceptibility testing, AR has the range of solutions to make you feel at ease. -

(Chapter Title on Righthand Pages) 1

Alternative personal transportation: Bridging the gap between cars and sustainable transport RICHARDSON, Mark; ROSE, Geoff Alternative personal transportation: Bridging the gap between cars and sustainable transport Mark Richardson, Art and Design, Monash University Geoff Rose, Dept. of Civil Engineering, Monash University ABSTRACT It is clear that we are reaching a tipping point in terms of the ability of the automobile to sustainably fulfil its function as a primary provider of personal powered mobility. There is a large gap however, between other forms of more sustainable transport, such as walking, cycling and public transport, and the affordances provided by the car. For a culture accustomed to the conveniences of automobility, it will be difficult to find a direct replacement that provides the speed, carrying capacity, comfort, weather protection and personal safety of a car. Nevertheless, an increasingly diverse range of alternatives are becoming available, promising to provide more diverse transport opportunities. Alternative vehicles have been developed and produced by niche manufacturers for decades, but have not enjoyed mainstream popularity. This is likely to change in years to come, given the climatic, social and financial issues facing society. Until recently, the major automotive Original Equipment Manufacturers (OEMs) have not demonstrated a clear ambition to design and manufacture alternative vehicles, but new trends are emerging in the concept vehicles at the major international motor shows. This paper provides an overview of some of the issues likely to impact on the personal transport sector and summarises how the major automotive OEMs have been approaching the development of alternative vehicles in recent years. Keywords: Alternative vehicles, concept cars, vehicle design, sustainable transport, future design, microcar, personal mobility device. -

Vehicle Data Codes As of March 31, 2021 Vehicle Data Codes Table of Contents

Vehicle Data Codes As of March 31, 2021 Vehicle Data Codes Table of Contents 1 Introduction to License Plate Type Field Codes 1.1 License Plate Type Field Usage 1.2 License Plate Type (LIT) Field Codes 2 Vehicle Make and Brand Name Field Codes 2.1 Vehicle Make (VMA) and Brand Name (BRA) Field Codes by Manufacturer 2.2 Vehicle Make/Brand (VMA) and Model (VMO) for Automobiles, Light-Duty Vans, Light-Duty Trucks, and Parts 2.3 Vehicle Make/Brand Name (VMA) Field Codes for Construction Equipment and Construction Equipment Parts 2.4 Vehicle Make/Brand Name (VMA) Field Codes for Farm and Garden Equipment and Farm Equipment Parts 2.5 Vehicle Make/Brand Name (VMA) Field Codes for Motorcycles and Motorcycle Parts 2.6 Vehicle Make/Brand Name (VMA) Field Codes for Snowmobiles and Snowmobile Parts 2.7 Vehicle Make/Brand Name (VMA) Field Codes for Trailer Make Index Field Codes 2.8 Vehicle Make/Brand Name (VMA) Field Codes for Trucks and Truck Parts 3 Vehicle Model Field Codes 3.1 Vehicle Model (VMO) Field Codes 3.2 Aircraft Make/Brand Name (VMO) Field Codes 4 Vehicle Style (VST) Field Codes 5 Vehicle Color (VCO) Field Codes 6 Vehicle Category (CAT) Field Codes 7 Vehicle Engine Power or Displacement (EPD) Field Codes 8 Vehicle Ownership (VOW) Field Codes 1.1 - License Plate Type Field Usage A regular plate is a standard 6" x 12" plate issued for use on a passenger automobile and containing no embossed wording, abbreviations, and/or symbols to indicate that the license plate is a special issue. -

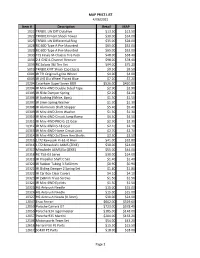

MAP PRICE LIST 4/06/2021 Item # Description Retail

MAP PRICE LIST 4/06/2021 Item # Description Retail MAP 1021 TRF801 LW Diff Outdrive $13.50 $13.50 1022 TRF801X Front Shock Tower $30.00 $24.00 1025 TRF801 LW Differential Ring $35.00 $28.00 1028 RC 60D Type A Pre-Mounted $65.00 $52.00 1029 RC 60D Type A Pre-Mounted $65.00 $52.00 1033 TCS Finals M-Chassis Tire Pack $48.00 $38.40 1034 2.4 GHZ 4-Channel Receiver $98.00 $78.40 1035 RC Solaris 36J Tire Set $94.00 $75.20 5010 TRF801X/XT Shock Cap (2pcs) $9.50 $9.50 6001 JR TPI Original Lg Dia Wheel $4.00 $4.00 6005 JR LHS Dia Wheel Plated Blue $7.20 $7.20 10204 Caterham Super Seven BDR $526.00 $420.80 10304 JR Mini 4WD Double Sided Tape $2.90 $2.90 10305 JR Slide Damper Spring $2.20 $2.20 10306 JR Bushing (White, 8pcs) $1.50 $1.50 10307 JR 2mm Spring Washer $1.30 $1.30 10308 JR Aluminum Shaft Stopper $5.40 $5.40 10309 JR Mini 4WD 2mm Washer $1.30 $1.30 10310 JR Mini 4WD Circuit Jump Ramp $4.50 $4.50 10311 JR Mini 4WD PRO G-22 Gear $2.30 $2.30 10312 JR Mini 4WD G-18 Gear $2.10 $2.10 10313 JR Mini 4WD Home Circuit Joint $2.70 $2.70 10314 JR Mini 4WD 2x72mm Hex Shafts $2.50 $2.50 10315 1/72 Kawasaki Ki-61-Id Hien $41.00 $32.80 10316 1/72 Mitsubishi A6M5 (ZEKE) $30.00 $24.00 10317 Mitsubishi A6M5/5a (ZEKE) $55.00 $44.00 10318 RC TSU-03 Servo $30.00 $24.00 10319 JR Propeller Shaft C Set $1.40 $1.40 10320 JR Rubber Tubing 3.5x60mm $0.90 $0.90 10321 JR Sliding Damper 2 Spring Set $1.80 $1.80 10322 JR Car Box Clear Covers $4.10 $4.10 10323 JR 2x8mm Truss Screws $1.50 $1.50 10324 JR Mini 4WD Eyelets $1.50 $1.50 10325 HG Airbrush Needle $15.00 $15.00 -

Automatic-Control Challenges in Future Urban Vehicles: a Blend of Chassis, Energy and Networking Management

Dossier This paper is a part of the hereunder thematic dossier published in OGST Journal, Vol. 67, No. 4, pp. 539-645 and available online here Cet article fait partie du dossier thématique ci-dessous publié dans la revue OGST, Vol. 67, n°4, pp. 539-645 et téléchargeable ici © Shutterstock, article DOI: 10.2516/ogst/2012029 DOSSIER Edited by/Sous la direction de : A. Sciarretta Electronic Intelligence in Vehicles Intelligence électronique dans les véhicules Oil & Gas Science and Technology – Rev. IFP Energies nouvelles, Vol. 67 (2012), No. 4, pp. 539-645 Copyright © 2012, IFP Energies nouvelles 539 > Editorial 589 > Evaluation of the Energy Efficiency of a Fleet of Electric Vehicle for Eco-Driving Application 547 > Design and Optimization of Future Hybrid and Electric Propulsion Évaluation de l’efficacité énergétique d’une flotte de véhicules Systems: An Advanced Tool Integrated in a Complete Workflow to électriques dédiée à une application d’éco-conduite Study Electric Devices W. Dib, A. Chasse, D. Di Domenico, P. Moulin and A. Sciarretta Développement et optimisation des futurs systèmes de propulsion hybride et électrique : un outil avancé et intégré dans une chaîne 601 > On the Optimal Thermal Management of Hybrid-Electric Vehicles complète dédiée à l’étude des composants électriques with Heat Recovery Systems F. Le Berr, A. Abdelli, D.-M. Postariu and R. Benlamine Sur le thermo-management optimal d’un véhicule électrique hybride avec un système de récupération de chaleur 563 > Sizing Stack and Battery of a Fuel Cell Hybrid Distribution Truck F. Merz, A. Sciarretta, J.-C. Dabadie and L. Serrao Dimensionnement pile et batterie d’un camion hybride à pile à combustible de distribution 613 > Estimator for Charge Acceptance of Lead Acid Batteries E.