Rapport Partie 2

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guide Des Transports Interurbains Et Scolaires De La Haute-Savoie

2018 Guide des Transports interurbains et scolaires Haute-Savoie Guide des transports interurbains et scolaires 2018 - Haute-Savoie Sommaire Les points d’accueil transporteurs Les points d’accueil transporteurs ................ p. 3 TRANSDEV HAUTE-SAVOIE SAT - PASSY • ANNECY • PAE du Mont-Blanc 74190 PASSY Siège social - 10 rue de la Césière Tél : 04 50 78 05 33 Z.I. de Vovray 74600 ANNECY • Gare routière de Megève 74120 MEGÈVE Tél : 04 50 51 08 51 Tél : 04 50 21 25 18 Les points d’accueil transport scolaire .......... p. 4 Gare routière - 74000 ANNECY • Gare routière de Saint-Gervais le Fayet Tél : 04 50 45 73 90 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS • THÔNES Tél : 04 50 93 64 55 Gare routière - 2 route du Col des Aravis • Gare routière de Sallanches 74230 THÔNES 74700 SALLANCHES Les localités desservies ................................p. 5-7 Tél : 04 50 02 00 11 Tél : 04 50 58 02 53 • LE GRAND-BORNAND SAT - THONON Gare routière 74450 LE GRAND-BORNAND • Gare routière place des Arts Tél : 04 50 02 20 58 74200 THONON-LES-BAINS La carte des lignes ..................................... p. 8-9 • LA CLUSAZ Tél : 04 50 71 85 55 Gare routière - 39 route des Riondes • AUTOCARS SAT Siège social 74220 LA CLUSAZ 5 rue Champ Dunand Tél : 04 50 02 40 11 74200 THONON-LES-BAINS • THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 71 00 88 La carte Déclic’ ............................................. p. 10 Boutique transport place des Arts • Gare routière de Morzine 74110 MORZINE 74200 THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 79 15 69 Tél : 04 50 81 74 74 • Bureau SAT Châtel 74390 CHÂTEL • GENÈVE Tél : 04 50 73 24 29 Gare routière place Dorcière GENÈVE (Suisse) sat-autocars.com Tél : 0041 (0)22/732 02 30 Car+bus ticket gagnant ................................ -

7-Night French Alps Guided Walking Holiday

Explore Lake Annecy Tour Style: European Centre Based Destinations: France, Alps & Mediterranean Trip code: AYLCL-7 1 & 2 HOLIDAY OVERVIEW With mighty mountain backdrops and the rich culture of Haute-Savoie, Lake Annecy on the edge of the French Alps is truly magical. From a hotel base in the historic town we’ll explore Annecy with strolls on the lakeshore and visit Vieille Ville (old town), with its famous canals and bridges. Visit the Abbey of Tamié, the Cistercian abbey founded in 1132 , where monks are still living and make the cheese of the same name "Tamié". Follow the footbridge through the Gorge de Fier 150 feet up through this spectacular canyon carved out by the river over 1000’s of years. WHAT'S INCLUDED • A full program of guided walks with 2 options every walking day • All transport to and from walks • The services of experienced HF Holidays leaders • Half-day with Local Guide. • ‘With flight’ holidays include return flights from the UK and hotel transfers • 7 night's accommodation in en-suite rooms • Half Board –buffet breakfast and 3-course evening meal www.hfholidays.co.uk PAGE 1 [email protected] Tel: +44(0) 20 3974 8865 HOLIDAYS HIGHLIGHTS • Experience the rich culture of Haute-Savoie • Follow the footsteps of the French Resistance on the Glières Plateau • Visit the Massif des Bauges Natural Park • Wander the medieval streets of Annecy • Enjoy walks with views of the beautiful Lake Annecy TRIP SUITABILITY This is a level 1 and level 2 graded Activity, Easier walks: 5 to 8 miles (8 to 13km) on good paths. -

Haute Savoie Sites Inscrits

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT RHÔNE-ALPES liste des sites inscrits département de la Haute-Savoie • 125 sites inscrits Date de protection, nom du site, communes concernées • 24/08/1937 Lac d’Annecy, Annecy / Annecy-le-Vieux / Veyrier-du-Lac / Menthon-Saint-Bernard / Talloires / Doussard / Duingt / Saint-Jorioz / Sévrier • 19/05/1939 Abords du Pont de la Caille, Allonzier-la-Caille / Cruseilles, • 20/04/1942 Ruines du château de Faucigny et leurs abords, Faucigny, • 15/09/1942 Le Bonnant et les deux ponts du Diable, Saint-Gervais-les-Bains, • 15/09/1942 Vues panoramiques de la RN 202, Saint-Gervais-les-Bains, • 23/09/1942 Col du Bonhomme et ses abords, Les Contamines-Montjoie, • 17/02/1943 Rives du Lac d’Annecy à Albigny, Annecy-le-Vieux • 17/03/1943 Abords de la RD 909 au lieu-dit “ la Tour ”, Annecy-le-Vieux, • 22/03/1943 Place du Bourg et ses abords, Alby-sur-Chéran, • 30/06/1943 Château de la Palud, Moye • 01/06/1943 Carrefour du Faubourg Saint-Martin, La Roche-sur-Foron, • 01/06/1943 Gorges de Mieussy, Mieussy, • 01/06/1943 Maisons anciennes rue Carnot et Place Saint-Jean, La Roche-sur-Foron, • 01/06/1943 Place Grenette et Hôtel de Ville, La Roche-sur-Foron, • 09/06/1943 Église Saint-Jean et rue des Fours, La Roche-sur-Foron, • 09/06/1943 Quartier du Plain-Château, La Roche-sur-Foron, • 09/06/1943 Rampe du Crétet, La Roche-sur-Foron, • 30/06/1943 Colline de Chappay, Le Val-de-Fier, • 30/06/1943 Pont de Lornay et ses abords, Le Val-de-Fier, • 05/11/1943 Place de la Mairie, Rumilly, • 16/11/1943 Château de Monthoux et son parc, Pringy • 02/12/1943 Gorges du Fier, Lovagny, • 14/01/1944 Étroit d’Enté et ses abords, Mieussy, • 28/01/1944 Hameau de Trélechamps et ses abords, Chamonix-Mont-Blanc, • 02/02/1944Montagne d’Anterne, Passy, • 10/02/1944 Alpe des Chavannes, Les Gets, • 10/02/1944 Côteau en bordure sud de la RN 202, Les Gets, Direction régionale de l'environnement - RHONE-ALPES 208bis, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cédex 03 tél. -

Procès-Verbal De La Séance Du 2020-06-08

SÉANCE DU 8 JUIN 2020 L’an deux mille vingt le huit juin à vingt heures, le Conseil Municipal de CHAVANOD, dûment convoqué le vingt-huit mai deux mille vingt, s’est réuni en session ordinaire exceptionnellement dans le grand-hall de l’auditorium municipal en vertu de l’arrêté municipal n°A-2020-122 du vingt-neuf mai deux mille vingt, sous la présidence de Monsieur Franck BOGEY, maire. Nombre de Conseillers en exercice : 22 Présents : M. Franck BOGEY, Maire – Mme Mireille VUILLOUD, M. Claude NAPARSTEK, M me Corinne DOUSSAN, M. Fabrice RAVOIRE, M me Mathilde THION et M. Olivier SUATON, Adjoints au Maire – M. Jean-Rolland FONTANA (à partir de la délibération n°D-2020-64) – Mme Éliane GRANCHAMP – M. Jean-François JUGAND – Mme Marie-Annick CHIROSSEL – Mme Catherine BASTARD-ROSSET – Mme Florence BORTOLATO-ROBIN – M. Laurent ROTH – Mme Carole ANGONA – M. Nicolas JOLY – Mme Élisabeth PALHEIRO – M. Guillaume THOMÉ Excusé(s) M. Jean-Rolland FONTANA (pouvoir à M me Marie-Annick CHIROSSEL) pour la ou ayant donné procuration : délibération n°D-2020-63 – Mme Marie-Christine TAPPONNIER (pouvoir à M. Fabrice RAVOIRE) – M. Éric TOCCANIER (pouvoir à M. Franck BOGEY) – M. Bruno COMBAZ (pouvoir à M me Corinne DOUSSAN) – Mme Émilie MAUVAIS (pouvoir à M me Mireille VUILLOUD) Absent(s) : Secrétaire de séance : Il a été désigné M. Guillaume THOMÉ En introduction, M. le Maire, au nom du Conseil Municipal, adresse ses félicitations à M me Émilie MAUVAIS, Conseillère Municipale, pour la naissance de son fils, Jules, né le 31 mai 2020. ORDRE DU JOUR : D-2020-63 -

Plan Local D'urbanisme Intercommunal

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL Tenant lieu de Programme Local de l’Habitat Date d’arrêt RAPPORT DE PRÉSENTATION 03/06/2019 DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE Date d’approbation Pièce du PLUiH 1b Cittànova PREAMBULE Le présent document constitue une des parties du rapport de présentation du PLUi. Le diagnostic a été actualisé et complété au fur-et-à mesure de l’élaboration du PLUi. Ce document s’appuie sur un travail de terrain et sur l’analyse des données issues des sources citées dans le document. Les communes de Vallières et de Val-de-Fier ont fusionné au 1er janvier 2019 et constituent désormais la commune de Vallières-sur-Fier. Le projet tient compte des caractéristiques antérieures des anciennes communes, le diagnostic présente donc les éléments pour chacune d’entre elles. 1. Montee en puissance periurbaine .............................................................. 1.1. Fin des années 1960 : les prémices du développement périurbaiain 1.2. De 1990 à aujourd’hui : une périurbanisation touchant les communes limitrophes du territoire 1.3. La structure de la population induite par ces dynamiques démographiques 1.4. Un territoire historiquement industriel, aujourd’hui pôle d’emplois secondaire à l’échelle départementale 2. Incidences environnementales ................................................................ 2.1. Consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers 2.2. Insertion paysagère et architecturale 2.3. Équipements et besoins induits par la croissance démographique 3. Un projet de territoire en construction................................................ 3.1. Orientation du SCOT : positionner l’Albanais au sein de l’espace métropolitain 3.2. Triangle Alby, Albens, Rumilly 3.3. Rumilly, ville structurante de l’Albanais 3.4. Les Communes Bourgs, des pôles relais dans l’organisation territoriale 3.5. -

Séance Du 13 Mai 2019

SÉANCE DU 13 MAI 2019 L’an deux mille dix-neuf le treize mai à vingt heures, le Conseil Municipal de CHAVANOD, dûment convoqué le deux mai deux mille dix-neuf, s’est réuni en session ordinaire au siège de ses séances à la mairie, sous la présidence de Monsieur René DESILLE, maire. Nombre de Conseillers en exercice : 19 Présents : M. René DESILLE, Maire – M. Franck BOGEY, Mme Monique GRILLET, M. Claude NAPARSTEK, Mme Eliane GRANCHAMP et M. Alain DESHAIRES, Adjoints au Maire – M. Jacques BUISSON – M. Éric TOCCANIER – M. Laurent ROTH – M. Fabrice RAVOIRE – Mme Carole ANGONA – Mme Anne MONFORT – Mme Sandrine BOUVIER DEBRECKY – Mme Marie-Christine TAPPONNIER – M. Patrice BEAUQUIS – Mme Corinne DOUSSAN – M. Jean-Rolland FONTANA – Mme Françoise ORSO-CAMBIER Excusé(s) ou ayant donné procuration : Absent(s) : Mme Elisabeth PALHEIRO Secrétaire de séance : Il a été désigné Mme Carole ANGONA Lecture est d’abord donnée du procès-verbal de la séance précédente du 8 avril 2019, qui est approuvé sans réserve, ni observation. _____ Puis, conformément au code général des collectivités territoriales, M. le Maire donne ensuite connaissance au Conseil Municipal du détail des décisions qu’il a eu à prendre, dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées, savoir : * le 9 avril 2019 : DEC-2019-32 – 6ème tranche de travaux de rénovation des locaux de l’aile maternelle de l’école DEC-2019-33 – Acquisition d’une lame à neige avant à attelage QUICK du tracteur COMPACT 1026R JOHN DEERE DEC-2019-34 – Coordination pour la sécurité et la protection de la santé -

COMMUNE DE SAINT-JORIOZ Elaboration Du Plan Local D’Urbanisme

République Française Département de la Haute-Savoie COMMUNE DE SAINT-JORIOZ Elaboration du Plan Local d’Urbanisme ANNEXES SANITAIRES AU PLU Volets Eau Potable, Eaux Pluviales et Déchets. Certifié conforme, et vu pour être annexé à la délibération en date du 13 décembre 2016, approuvant la modification n°1 du PLU de Saint-Jorioz. Le Président, Michel BEAL AGENCE DES TERRITOIRES Étude et conseil en urbanisme et aménagement VOLET EAU POTABLE 2 . La Communauté de l’agglomération d’Annecy (C2A) est compétente en matière d’eau potable sur la commune de Saint-Jorioz. Elle assure donc la gestion de l’eau potable (la production, l’adduction et de la distribution en eau potable). Anciennement le Syndicat Intercommunal des eaux des Roselières était compétent en matière d’eau potable sur les communes de Duingt et de Saint- Jorioz jusqu’au 31 décembre 2010. Les deux communes ont passé une convention d’entente intercommunale avec la C2A pour déléguer la compétence er AEP eau potable à compter du 1 janvier 2011. – . La C2A regroupe en 2011, 13 communes : • Annecy, Annecy-le-Vieux, Argonay, Chavanod, Cran-Gevrier, Epagny, Metz-Tessy, Meythet, Montagny-les-Lanches, Poisy, Pringy, Quintal et Seynod. • Les communes de Duingt, Saint-Jorioz, Sevrier et Veyrier-du-lac ont signées une convention avec la C2A pour la gestion de l’alimentation en eau potable. Compétences Compétences . A ce titre, la C2A assure en régie directe: • L’exploitation des ouvrages (inter)communaux et de stockage de l’eau, • L’entretien et le renouvellement des réseaux de distribution, • La fourniture, à tout abonné, d’une eau présentant les qualités imposées par la réglementation en vigueur, • Le fonctionnement correct et continu du service de distribution d’eau potable. -

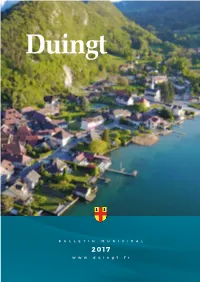

BULLETIN MUNICIPAL 2017 Un Instant Gourmand Dans Un Cadre Unique

Duingt BULLETIN MUNICIPAL 2017 www.duingt.fr Un instant gourmand dans un cadre unique MENU DU JOUR 14 € Le chef Alexandre vous propose une cuisine élaborée à base de produits frais, de saison et labellisés. Route du Port 74410 Saint-Jorioz ● 04 50 68 69 92 www.restaurant-lacetmontagne.com Lac d’Annecy 410 Allée de la Plage - 74410 Duingt 259, route d’Annecy 74410 DUINGT Tél. : 33 (0)4 50 68 14 10 [email protected] 04 50 68 68 79 www.closmarcel.com 251, Route d’Annecy - 74410 Duingt Tél. 04 50 68 67 23 2 BULLETIN MUNICIPAL DUINGT - 2017 BULLETIN MUNICIPAL DUINGT - 2017 1 Sommaire Le mot du maire ...........................................................2 LOISIRS Takaplonger ............................................................... 23 VIE DE LA COMMUNE Sécurité ...............................................................................3 RÉTROSPECTIVE ........................................ 24/25 Finances .........................................................................4/5 Travaux..........................................................................6/9 Eclairage public VIE ASSOCIATIVE l Enfouissement des lignes Comité des Fêtes de Duingt .....................26/27 Conduites eau potable Le Sou des Ecoles .................................................... 28 BULLETIN MUNICIPAL Marmottons (fin des travaux) Les Bouchons 74 ...................................................... 29 DUINGT 2017 Fibre optique Chœur de l'Eau Vive ......................................30/31 Directeur de la publication : Rond-point de la -

Rapport De Présentation

REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE COMMUNE DE LA BALME DE THUY 74 230 Élaboration générale du Plan Local d’Urbanisme RAPPORT DE PRÉSENTATION Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du Conseil Municipal, en date du Le Maire, 1 Christian DEROUSSIN SOMMAIRE PREAMBULE 4 1- QU’EST-CE QUE LE PLU ? 5 2- L’ÉLABORATION DU PLU 5 3- LE CONTENU DU DOSSIER DE PLU 7 4- POURQUOI L’ÉLABORATION DU PLU ? 9 INTRODUCTION: PRÉSENTATION DE LA BALME DE THUY DANS SON CONTEXTE INTERCOMMUNAL 10 PARTIE I : SITUATION EXISTANTE ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 19 CHAPITRE I.1 : SITUATION ET TENDANCE DEMOGRAPHIQUE 20 I.1.1 EVOLUTION ET REPARTITION DE LA POPULATION 21 I.1.2 STRUCTURE DE LA POPULATION 22 SYNTHÈSE DE L’APPROCHE DÉMOGRAPHIQUE : PERSPECTIVES ET ENJEUX 23 CHAPITRE I.2 :URBANISME ET HABITAT 24 I.2.1 STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS 26 I.2.2 DYNAMIQUES DE CONSTRUCTION 28 I.2.3 LES LOGEMENTS AIDÉS 29 SYNTHESE DE L’APPROCHE SUR L’HABITAT 30 CHAPITRE I.3 :ACTIVITES ET EMPLOI 31 I.3.1 ACTIVITES ET EMPLOI 32 I.3.2 ACTIVITÉS ARTISANALES, COMMERCIALES, DE SERVICES ET TOURISTIQUES 33 I.3.3 L’AGRICULTURE 35 SYNTHÈSE DE L’APPROCHE ÉCONOMIQUE 43 CHAPITRE I.4 :OCCUPATION HUMAINE 44 I.4.1 ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE URBAINE 45 I.4.2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PÔLES URBAINS 47 SYNTHÈSE DE L’APPROCHE SUR L’OCCUPATION HUMAINE 50 CHAPITRE I.5 :EQUIPEMENTS ET RESEAUX 51 I.5.1 ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET COLLECTIFS 52 I.5.2 RÉSEAUX DE TRANSPORTS ET CIRCULATION 54 I.5.3 ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 57 I.5.4 ALIMENTATION DES EAUX PLUVIALES 57 I.5.5 ASSAINISSEMENT EN EAU POTABLE 58 I.5.6 GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES 59 SYNTHÈSE DE L’APPROCHE SUR LE FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX ET LES ÉQUIPEMENTS 60 SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 61 PLU LA BALME DE THUY : Rapport de présentation. -

Notice Générale Explicative Du Zonage Des Eaux Pluviales

Syndicat Mixte du Lac d’Annecy 7, rue des terrasses B.P. 39, 74 962 CRAN-GEVRIER Tel : 04 50 66 77 77 – Fax : 04 50 66 77 88 Schéma général d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales Dossier de zonage d’assainissement des eaux pluviales Pièce n°0_A : Notice générale explicative 19 rue de Lac Saint-André, 73370 Le Bourget-du-Lac SAFEGE Tel : 04 79 84 54 96 Bâtiment Universaône - 18 rue Félix Mangini, 69009, Lyon Tel : 04 72 19 89 70 Date Objet des modifications Approuvé par délibération du Comité Syndical du 30 septembre 2019 Avril 2019 Dossier d’enquête publique Septembre 2019 Dossier d’approbation Le Président du SILA, Pierre BRUYERE Zonage pluvial – Pièce n°0_A : Notice générale explicative TABLE DES MATIERES SYNTHESE DES PRINCIPALES REGLES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ............................... 5 PARTIE 1 : OBJET DU ZONAGE PLUVIAL ...................................................................... 8 1. DEFINITIONS .................................................................................................. 9 1.1. Eaux pluviales urbaines « strictes » .............................................................. 9 1.2. Aménagement urbain ............................................................................... 9 2. TERRITOIRE CONCERNE ...................................................................................... 10 3. PREAMBULE ................................................................................................. 12 4. OBJECTIF DU ZONAGE PLUVIAL .............................................................................. -

A74-939EU171-PHASE 4.1-NOTICE DE ZONAGE.DOCX 1/50 Communauté De Communes Rumilly Terre De Savoie Schéma Directeur D’Assainissement – Phase 4 : Notice De Zonage

Maître(s) d’Ouvrage(s) ETUDE DEPARTEMENT DE LA HAUTE -SAVOIE COMMUNAUTE DE COMMUNE ASSAINISSEMENT RUMILLY TERRE DE SAVOIE 3 Place de la manufacture 74152 RUMILLY Cedex Tél. 04 50 01 87 00 [email protected] Financeurs SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES HAUTE SAVOIE AGENCE DE L’EAU LE DEPARTEMENT RHONE MEDITERRANEE 1 Avenue d’Albigny CORSE CS 32444 2-4 Allée de Lodz F-74041 Annecy Cedex 69 363 LYON CEDEX 07 Tél. 04 50 33 50 00 Tél. 04 72 71 26 00 Prestataire(s) Désignation de la pièce PHASE 4.1 NOTICE DE ZONAGE D ’ASSAINISSEMENT Référence de pièce A74-939EU171-Notice de zonage Révision(s) SIEGE - ANNECY 129 avenue de Genève Ind.a – 15/04/2020 – ACD/CRO – Version initiale 74000 ANNECY Tél. 04 50 67 93 33 siè[email protected] www.profilsetudes.fr A74-939EU171-PHASE_4.1-NOTICE DE ZONAGE.DOCX 1/50 Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie Schéma directeur d’assainissement – Phase 4 : Notice de zonage SOMMAIRE 1. ASPECTS REGLEMENTAIRES ................................................................................................ 5 1.1. PRESENTATION DE L’ETUDE ............................................................................................. 5 1.2. CADRE JURIDIQUE ............................................................................................................ 5 1.2.1. DIRECTIVE EUROPEENNE – 1991 ................................................................................ 5 1.2.2. LOI SUR L’EAU ............................................................................................................ -

Clinique D'argonay Gare D'annecy

Clinique d’Argonay 72 9 Vers Pringy Ferrières T73 PÉRIODE DE FONCTIONNEMENT Sous Clinique 18 Pringy Grande Ferme Magie 18 Clinique d'Argonay Chez Levet Champ Pontay Le Symphorine Baratte Été du 28 juin au 29 août Marquisat Proméry Épagny 11 La Planche Les Convers Rogemont Les Carts 80 Fillière Thorens-Glières – Tremblay Genon Mairie Argonay Annecy Gare d'Annecy 81 Fillière Aviernoz – St-Paul Pré-Mairy Gerbier REMPLACE Grands Prés Pringy Chapelle Annecy Pringy Groupe Scolaire Stade 82 Fillière Thorens-Glières – Samedi et l’été Monnaie Viéran Annecy PISCINE-PATINOIRE Grands 2 Pringy Mairie Salle Champs Tour Genottes Prieuré Polyvalente Mont-Baron 9 Parc des Glaisins Z.I.Nord Granges Pré Faucon Mairie Pringy Gare 1 Genève Fier Valable à partir du 10 La Salle Pringy Metz-Tessy Vernes Paul GrimaultCourier Galbert Alpins glise des insBel Air Genève VernetGenève Bellevue Colombière La Varde Pont de Brogny Pringy Gare Z.I. Nord Vernes Champ FarçonLycée LachenalGranges Salle PolyvalenteStade Gerbier Mairie ArgonayLes ConversSymphorine Magie Sous-Clinique Lycée Pré Paillard Glaisins GARE Baratte CLINIQUE La Salle Pringy Mairie Épagny 9 Lachenal 9 QUAI EST D’ARGONAY 31 août Champ Pré de Challes 5 63 2 6 9 11 18 Grafen- 18 berg Z.I. Sud Farçon Bergeronette 2020 Park Bouvières Roseaux Plagnes Épagny Canal Nanté Nord Pic-Vert 11 min. 10 min. 8 min. 5 min. 7 min. Grand Épagny Pré Félin 7 Metz Temps de parcours moyen Pont de Brogny Bellevue Temps de parcours moyen Tuilerie HÔPITAL La Varde Entrée Parc Bulloz- Macully 2 6 10 Fruitière 22 12 Épagny 11