Rattus Libri

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

St. Bernard Sheriff's Office Searching for Chalmette Woman Reported

The St.Remembering Bernard Our Past, Building a Better Future News www.thestbernardnews.com Wednesday, June 27, 2018 Volume 52, Issue 27 "Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see." – Heb. 11:1 (NIV) St. Bernard Sheriff’s Office searching for Chalmette woman reported missing The St. Bernard Mitchell has not been heard from or seen since. Sheriff’s Office is ask- Mitchell is a white female who is 5’5” tall and ing for the public’s weighs 110 pounds. She has blonde hair and help finding a 34-year- green eyes. old Chalmette wom- an who was last seen earlier this month. Sheriff Anyone with information James Pohlmann said the last time Mia regarding the whereabouts Mitchell was seen by of Mia Mitchell is asked family members was on May 25 in Metairie when she said she was going to Mississippi to have re- to contact the St. Bernard pairs done to her car, a green 1999 Honda Accord Sheriff’s Office at with Louisiana plate ZRK437. The last time family members spoke to Mitch- (504) 271-2501. ell was by phone on June 3 when she said she Mia Mitchell was in Mississippi and her car had broken down. W. Smith Elementary's Beta Club Wins 3rd place at the National Beta Convention W. Smith Elementary's beta sible without the help of local club students traveled to Savan- sponsors: AllPest Extermina- nah, GA this summer to com- tors, LLC , Andrea's Restaurant, pete in the National Beta Con- Boh. -

Download the PDF Version

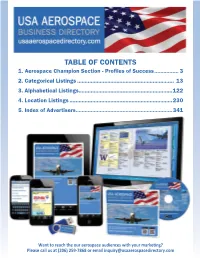

TABLE OF CONTENTS 1. Aerospace Champion Section - Profiles of Success ................ 3 2. Categorical Listings ................................................................ 13 3. Alphabetical Listings..............................................................122 4. Location Listings ....................................................................230 5. Index of Advertisers................................................................341 Want to reach the our aerospace audiences with your marketing? Please call us at (206) 259-7868 or email [email protected] AEROSPACE CHAMPION SECTION PROFILES OF SUCCESS A&M Precision Measuring Services .......................................... 4 ABW Technologies, Inc. .............................................................. 5 AIM Aerospace, Inc. .................................................................... 6 Air Washington ..........................................................................10 Finishing Consultants ................................................................ 2 General Plastics Manufacturing Company ............................... 7 Greenpoint Technologies ........................................................... 8 Service Steel Aerospace Corp. .................................................. 9 Washington Aerospace Training and Research Center .........11 Click here to see the entire Advertiser Index .......................341 Want to reach the our aerospace audiences with your marketing? Please call us at (206) 259-7868 or email -

Ausgabe 161 Anfang Januar 2019

Ausgabe 161 Anfang Januar 2019 Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserer etwa zwölf Mal im Jahr erscheinenden Publikation möchten wir Sie über interessante Romane, Sachbücher, Magazine, Comics, Hörbücher und Filme aller Genres informieren. Gastbeiträge sind herzlich willkommen. RATTUS LIBRI ist als Download auf folgenden Seiten zu finden: http://rattus-libri.taysal.net/ www.buchrezicenter.de www.geisterspiegel.de/ www.literra.info www.phantastik-news.de http://phantastischewelt.wordpress.com/ Einzelne Rezensionen erscheinen bei: www.phantastiknews.de http://phantastischewelt.wordpress.com www.literra.info. Das Logo hat Lothar Bauer für RATTUS LIBRI entworfen: www.saargau-blog.de; www.saargau-arts.de; http://sfcd.eu/blog/; www.pinterest.com/lotharbauer/; www.facebook.com/lothar.bauer01. Das Layout des Magazins haben Elmar Huber und Irene Salzmann entworfen. Das Layout des Schwerpunktthemas hat Elmar Huber entworfen. Für das PDF-Dokument ist der Acrobat Reader erforderlich. Diesen erhält man kostenlos bei: www.adobe.de. Die Rechte an den Texten verbleiben bei den Verfassern. Der Nachdruck ist mit einer Quellenangabe, einer Benachrichtigung und gegen ein Belegexemplar erlaubt. Wir bedanken uns vielmals bei allen Autoren, Verlagen und Agenturen, die uns Rezensionsexemplare und Bildmaterial für diese Ausgabe zur Verfügung stellten, und den fleißigen Kollegen, die RATTUS LIBRI und die Rezensionen in ihren Publikationen einbinden oder einen Link setzen. Nun aber viel Vergnügen mit der Lektüre der 161. Ausgabe von -

Ausgabe 142 Mitte August 2014

Ausgabe 142 Mitte August 2014 Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserer etwa zwölf Mal im Jahr erscheinenden Publikation möchten wir Sie über interessante Romane, Sachbücher, Magazine, Comics, Hörbücher und Filme aller Genres informieren. Gastbeiträge sind herzlich willkommen. RATTUS LIBRI ist als Download auf folgenden Seiten zu finden: http://rattus-libri.taysal.net/ www.beam-ebooks.de/kostenlos.php http://blog.g-arentzen.de/ www.foltom.de www.geisterspiegel.de/ www.literra.info www.phantastik-news.de http://phantastischewelt.wordpress.com/ Ältere Ausgaben unter: www.light-edition.net www.uibk.ac.at/germanistik/dilimag/ Einzelne Rezensionen erscheinen bei: www.buchrezicenter.de; www.sfbasar.de; www.filmbesprechungen.de; www.phantastiknews.de; http://phantastischewelt.wordpress.com; www.literra.info; www.rezensenten.de; www.terracom- online.net. Das Logo hat Lothar Bauer für RATTUS LIBRI entworfen: www.saargau-blog.de; www.saargau-arts.de; http://sfcd.eu/blog/; www.pinterest.com/lotharbauer/; www.facebook.com/lothar.bauer01. Das Layout haben Armin Möhle und Irene Salzmann entworfen: www.armin-moehle.de. Das Layout des Schwerpunktthemas stammt von Elmar Huber: http://phantastischewelt.wordpress.com/ Für das PDF-Dokument ist der Acrobat Reader 6.0 erforderlich. Diesen erhält man kostenlos bei: www.adobe.de. Die Rechte an den Texten verbleiben bei den Verfassern. Der Nachdruck ist mit einer Quellenangabe, einer Benachrichtigung und gegen ein Belegexemplar erlaubt. Wir bedanken uns vielmals bei allen Autoren und Verlagen, die uns Rezensionsexemplare und Bildmaterial für diese Ausgabe zur Verfügung stellten, und den fleißigen Kollegen, die RATTUS LIBRI und die Rezensionen in ihren Publikationen einbinden oder einen Link setzen. -

International Women Pilots' Official Publication of the Ninety-Nines® Inc

INTERNATIONAL WOMEN PILOTS' OFFICIAL PUBLICATION OF THE NINETY-NINES® INC. 2000 Amelia Earhart Scholarship Recipients Cheryl Casillas Marita Dragten Lisa Hineman Karen Hopson Sethany Houseknecht Peggy Loeffler lulie Ann Murray Denise Rosenberger Marina Saettone lennifer Shaw Aileen Watkins Donna Wilt United AE Research Airlines Scholar Type Rating Grant Recipient Recipients Linda Friedman Jeanne Suchodolski Carolyn Van Newkirk, Ed.D. VOL. XXVI NO. 5 September/October 2000 The Best Plight Instructor Jobs in the Country! Justify startyourftywg career. The industry's best-paying flight instructor jobs are available at Embry-Riddle Aeronautical University in Daytona Beach, Florida and Prescott, Arizona. • A fleet of new Cessna 172 training aircraft. • A maintenance facility that boasts above- average availability. • A new compensation package that surpasses the industry average. • We train over 1,000 flight students a year. Cali no urt If you're a flight instructor who would love to fly, teach, and share the art of flying with students in a team atmosphere, consider working for the nation's leading aeronautical university. EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY Contact Charles Fruscella 600 S. Clyde Morris Blvd., Daytona Beach, FL 32114 Call toll free 877-394-2281 FAX: 904-226-6137 [email protected] www.erau.edu INTERNATIONAL WOMEN PILOTS' (ISSN 0273-608X) 99 NEWS INTERNATIONAL Published by THE NINETV-NINES* INC. International Organization of Women Pilots A Delaware Nonprofit Corporation Organized November 2, 1929 WOMEN PILOTS- INTERNATIONAL HEADQUARTERS Box 965, 7100 Terminal Drive OFFICIAL PUBLICATION OF THE NINETY-NINES® INC. Oklahoma City, OK 73159-0965, USA 405-685-7969 or 800-994-1929 September/October 2000_________________________________ Volume 26, No. -

Ausgabe 7 September 2006

Ausgabe 10 Oktober 2006 Liebe Leser und Kollegen, in unserer vier- bis sechsmal im Jahr erscheinenden Publikation möchten wir Sie über interessante Romane, Sachbücher, Magazine und Comics – nicht nur mit phantastischen Inhalten - informieren. Gastbeiträge sind herzlich willkommen. Besonders danken möchten wir folgenden Verlagen, die uns Rezensionsexemplare für diese Ausgabe zur Verfügung stellten: Area, Erftstadt www.area-verlag.de Argument Verlag, Hamburg www.argument.de Atlantis-Verlag, Stolberg www.atlantis-verlag.de Blanvalet Verlag, München www.blanvalet-verlag.de Gerhard Börnsen, Hagen cbj-Verlag, München www.cbj-verlag.de Egmont Franz Schneider Verlag, München www.schneiderbuch.de Egmont Ehapa, Köln www.MangaNet.de, www.ehapa-comic-collection.de Egmont VGS www.vgs.de Eichborn-Verlag/Lido-Verlag, Frankfurt www.eichborn.de, www.lido-verlag.de Eloy Edictions, Augsburg www.eloyed.com Gipfelbuch-Verlag, Waldsolms www.gipfelbuch-verlag.de Hörplanet, Osnabrück www.hoerplanet.de Kalidor-Verlag, Schönefeld-Großziethen www.kalidor-verlag.de Panini-Verlag, Dino-Verlag, Stuttgart www.paninicomics.de, www.dinocomics.de, www.paninicomics.de/filmromane, www.paninicomics.de/videogame Piper Verlag, München www.piper.de Projekte-Verlag, Halle www.projekte-verlag.de Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin www.schwarzkopf-schwarzkopf.de Tokyopop, Hamburg www.tokyopop.de Verlag Peter Hess, Uenzen www.Verlag-Peter-Hess.de, www.klangpaedagogik.de www.klang-massage-therapie.de Verlagsgruppe Luebbe, Bergisch Gladbach www.luebbe.de RATTUS LIBRI ist als Download auch auf folgenden Seiten zu finden: www.phantastik-news.de www.light-edition.net www.HARY-PRODUCTION.de http://hometown.aol.de/haraldhillebrand/ Seite 1 von 50 Für das PDF-Dokument ist der Acrobat Reader 6.0 erforderlich. -

CHIEFLAND Thursday, March 28, 2019

CHIEFLAND Thursday, March 28, 2019 Proudly servingITIZEN Chiefland and Levy County for 69 years C2 sections, 22 pages Volume 70, Number 3 www.chieflandcitizen.com Chiefland, FL 32644 $.75 55th Annual Old Florida Celebration Kid's discovery at of the Arts The Annual Old Flor- local park leads to ida Celebration of the Arts March 30 (10 a.m. to 5 p.m. and March 31 (10 a.m. to 4 p.m.) in inmate arrest Cedar Key celebrates its 55th edition this week- SUZETTE COOK sandwich bag and 10 packs of end. The event has been Reporter tops rolling papers, 10 con- named in the Top 10 tainers of Kayak snuff, and Fine Art Fairs in America Lavontaye Depree Graham, one clear sandwich bag with the past three years by 37, of Trenton was arrested green leafy substance that field SEAN ARNOLD/Citizen ArtFairCalendar.com. for unlawful possession of tested positive for Marijuana City Manager Mary Ellzey, Mayor Chris Jones, and Vice Mayor The festival is coordinat- prescription drugs, possession weighed 21 grams.” Tim West, left, look at a copy of a speech on Mayor Betty Walker, ed by the Cedar Key Arts of drugs within 1,000 feet of Sgt. Barnes then made delivered on the floor of the U.S. House by Will Kendrick. Rep. Center and proceeds school/place of worship, and contact with CPD Chief Scott Neal Dunn presented the speech and the flag Jones is holding benefits the arts center. possession with intent to dis- Anderson who determined the to City Hall on March 21. -

Fall 2018 Volume 18, Number 3

STREAK RUNNERS INTERNATIONAL UNITED STATES RUNNING STREAK ASSOCIATION THE STREAK REGISTRY STEVE GATHJE’S STREAK ENDS AFTER 45+ YEARS (16,742 DAYS) Steve Gathje VOLUME EIGHTEEN NUMBER THREE FALL 2018 THE STREAK REGISTRY Fall 2018 – 71st ISSUE Dawn Strumsky Mark Washburne Brian Cleven p. 39 John Strumsky President Dan Miller p. 39 Founders Emeritus Mendham, New Jersey Hanju Wang p. 39 Millersville, Maryland Paul Theron p. 40 Steve Morrow Tammy Roether p. 40 George A. Hancock Vice President, Webmaster William Stark p. 40 Honorary Founder Eagle Lake, Minnesota Valerie & Michael Perez p. 40 Windber, Pennsylvania Andrew Lauer p. 41 Table oF Contents Chuck Groseth p. 41 Robert C. Ray Dianne Hollidge p. 41 Chairperson Emeritus Streaking Anniv. p. 2 Sue Ruzicka p. 41 Baltimore, Maryland Veronica Rust p. 41 Steve Gathje p. 4 Stephanie Mera p. 42 Julie Maxwell Ben Dillow p. 6 Matthew Schauf p. 42 Chair Retired Female George Church p. 9 Molly Chambers p. 42 Kasson, Minnesota Scott Ludwig p. 12 Jay Kammerzell p. 42 Thomas Sisulak p. 15 Kathy Chase p. 43 Mark Covert George Hancock p. 18 Chuck Morehouse p. 43 Chair Retired Male Sally Harris p. 43 Lancaster, California Traversing the Tundra Tom Comer p. 43 Steve DeBoer p. 22 Bob Pack p. 43 Barbara S. Latta Richard Horvitz p. 44 Chair Active Female Streak Survey p. 29 John Winowiecki p. 44 Raleigh, North Carolina Riley Chien p. 44 Member Updates Evgeny Sirotyuk p. 45 Jon Sutherland Carmen Baxter p. 45 Chair Active Male Thea Cerio p. 31 Robert Crosby p. 45 West Hills, California Jennifer Ryiter p. -

Mt. San Antonio College Hy-Tek's MEET MANAGER 8:36 AM 4/19/2014 Page 1 56Th ANNUAL MT

Mt. San Antonio College Hy-Tek's MEET MANAGER 8:36 AM 4/19/2014 Page 1 56th ANNUAL MT. SAC RELAYS "Where the world's best athletes compete" Hilmer Lodge Stadium, Walnut, California - 4/17/2014 to 4/19/2014 Results - Thursday Track 16 Sarah Mazzei Xavier (Ohio 37:39.89 Women 10000 Meter Run Open-A U/O 17 Valerie Mitchell Idaho 37:49.94 Name Team Finals 18 Gabrielle Pepin St. Thomas ( 37:53.58 Finals 19 Cassy Kendrick Missouri Sou 37:54.22 1 Jessica Macy Pittsburg St 34:47.89 20 Alex Sciocchetti Idaho 38:10.35 2 Amber Eichkorn South Dakota 35:00.46 21 Bridget Hazel Utah Valley 38:11.22 3 Heleena Tambet New Mexico 35:06.56 22 Stephanie Rexus Idaho 38:20.30 4 Amanda Russell Arizona 35:12.01 23 Claire Brickson Pomona-Pitze 38:57.00 5 Jen Rock Wayne St. 35:12.90 24 Danielle Kissel Tampa 39:41.97 6 Anna Pasternak Michigan 35:31.09 --- Madison Tanner UC San Diego DNF 7 Rachael Rudel Colorado St. 35:31.47 8 Allison Gregg Alabama 35:42.56 Women 3000 Meter Steeplechase Open-B U/O 9 Betsy Eickelberg Adelphi 35:47.80 Name Team Finals 10 Kaitlyn Belisle Missouri Sou 35:48.37 Finals 11 Elizabeth Kiblinger Maryville (M 35:49.10 1 Audra DeStefano Wyoming 10:31.51 12 Manon Letourneau Universite L 36:05.87 2 Catie Arrigoni Eastern Washingt 10:33.52 13 Maddie Murphy Trinity (Tex 36:08.55 3 Allie Parks Montana 10:36.54 14 Jennifer Tave Athena Racin 36:17.20 4 Olivia Albers Dayton 10:37.85 15 Melissa Girgis Miami (Ohio) 36:23.06 5 Courtney Bouchet Colorado 10:38.88 16 Whitney Schumacher Bradley 36:27.19 6 Erin Menefee Arizona 10:44.12 17 Elisia Meyle Marquette -

DVD-Video-Archiv Liste

Filmtitel Kategorie Darsteller DVD-Nummer 11:14 NID Robert De Niro , Edward Burns , 15 Minutes - Der Tod kommt live Kelsey Grammer , Avery Brooks , 45 Melina Kanakaredes , Karel Roden , Paul Walker , Tyrese , Eva Mendes , 2 Fast 2 Furious AVI Cole Hauser , Ludacris , Thom Barry , 120 James Remar , Devon Aoki , Amaury Tony Leung Chiu Wai , Li Gong , 2046 AVI Takuya Kimura , Faye Wong , Ziyi A 1 / 35 Zhang , Carina Lau , Chen Chang , Alex Palmer , Bindu De Stoppani , 28 Days Later Jukka Hiltunen , David Schneider , 97 Cillian Murphy , Toby Sedgwick , Rachael Leigh Cook , Jeremy Davies , 29 Palms Keith David , Chris O'Donnell , Michael 82 Lerner , Michael Rapaport , Russell Cameron Diaz , Drew Barrymore , Lucy 3 Engel für Charlie - Volle Power AVI Liu , Bernie Mac , Crispin Glover , Blau 1 / 1 Justin Theroux , Robert Patrick , Demi Michael Madsen , Ron Livingston , Ray 44 Minutes - Die Hölle von Baker , Douglas Spain , Andrew 108 Nord-Hollywood Bryniarski , Oleg Taktarov , Clare Otto Waalkes , Mirco Nontschew , 7 Zwerge - Männer allein im Wald Boris Aljinovic , Markus Majowski , 107 Heinz Hoenig , Helge Schneider , Ralf Russell Crowe , Ed Harris , Jennifer A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn Connelly , Christopher Plummer , Paul 129 - Oscar Edition Bettany , Adam Goldberg , Josh Lucas Haley Joel Osment , Jude Law , A.I. - Künstliche Intelligenz Frances O'Connor , Sam Robards , Jake 125 Thomas , William Hurt , Ken Leung , Christopher Lambert , Lou Diamond Absolon Phillips , Kelly Brook , Ron Perlman , 134 Roberta Angelica , Neville Edwards -

Ausgabe 158 Ende November 2017

Ausgabe 158 Ende November 2017 Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserer etwa zwölf Mal im Jahr erscheinenden Publikation möchten wir Sie über interessante Romane, Sachbücher, Magazine, Comics, Hörbücher und Filme aller Genres informieren. Gastbeiträge sind herzlich willkommen. RATTUS LIBRI ist als Download auf folgenden Seiten zu finden: http://rattus-libri.taysal.net/ www.buchrezicenter.de www.geisterspiegel.de/ www.literra.info www.phantastik-news.de http://phantastischewelt.wordpress.com/ Ältere Ausgaben unter: www.beam-ebooks.de/kostenlos.php http://blog.g-arentzen.de/ www.foltom.de www.light-edition.net www.uibk.ac.at/germanistik/dilimag/ Einzelne Rezensionen erscheinen bei: www.literra.info; www.phantastiknews.de; http://phantastischewelt.wordpress.com. Ältere Einzelrezensionen unter: www.buchrezicenter.de; www.sfbasar.de; www.filmbesprechungen.de; www.terracom-online.net. Das Logo hat Lothar Bauer für RATTUS LIBRI entworfen: www.saargau-blog.de; www.saargau-arts.de; http://sfcd.eu/blog/; www.pinterest.com/lotharbauer/; www.facebook.com/lothar.bauer01. Das Layout des Magazins hat Irene Salzmann entworfen. Das Layout des Schwerpunktthemas hat Elmar Huber entworfen. Für das PDF-Dokument ist der Acrobat Reader 6.0 erforderlich. Diesen erhält man kostenlos bei: www.adobe.de. Die Rechte an den Texten verbleiben bei den Verfassern. Der Nachdruck ist mit einer Quellenangabe, einer Benachrichtigung und gegen ein Belegexemplar erlaubt. Wir bedanken uns vielmals bei allen Autoren und Verlagen, die uns Rezensionsexemplare und Bildmaterial für diese Ausgabe zur Verfügung stellten, und den fleißigen Kollegen, die RATTUS LIBRI und die Rezensionen in ihren Publikationen einbinden oder einen Link setzen. Nun aber viel Vergnügen mit der Lektüre der 158. -

Rattus Libri

Ausgabe 10 Oktober 2006 Liebe Leser und Kollegen, in unserer vier- bis sechsmal im Jahr erscheinenden Publikation möchten wir Sie über interessante Romane, Sachbücher, Magazine und Comics – nicht nur mit phantastischen Inhalten - informieren. Gastbeiträge sind herzlich willkommen. Besonders danken möchten wir folgenden Verlagen, die uns Rezensionsexemplare für diese Ausgabe zur Verfügung stellten: Area, Erftstadt www.area-verlag.de Argument Verlag, Hamburg www.argument.de Atlantis-Verlag, Stolberg www.atlantis-verlag.de Blanvalet Verlag, München www.blanvalet-verlag.de Gerhard Börnsen, Hagen cbj-Verlag, München www.cbj-verlag.de Egmont Franz Schneider Verlag, München www.schneiderbuch.de Egmont Ehapa, Köln www.MangaNet.de, www.ehapa-comic-collection.de Egmont VGS www.vgs.de Eichborn-Verlag/Lido-Verlag, Frankfurt www.eichborn.de, www.lido-verlag.de Eloy Edictions, Augsburg www.eloyed.com Gipfelbuch-Verlag, Waldsolms www.gipfelbuch-verlag.de Hörplanet, Osnabrück www.hoerplanet.de Kalidor-Verlag, Schönefeld-Großziethen www.kalidor-verlag.de Panini-Verlag, Dino-Verlag, Stuttgart www.paninicomics.de, www.dinocomics.de, www.paninicomics.de/filmromane, www.paninicomics.de/videogame Piper Verlag, München www.piper.de Projekte-Verlag, Halle www.projekte-verlag.de Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin www.schwarzkopf-schwarzkopf.de Tokyopop, Hamburg www.tokyopop.de Verlag Peter Hess, Uenzen www.Verlag-Peter-Hess.de, www.klangpaedagogik.de www.klang-massage-therapie.de Verlagsgruppe Luebbe, Bergisch Gladbach www.luebbe.de RATTUS LIBRI ist als Download auch auf folgenden Seiten zu finden: www.phantastik-news.de www.light-edition.net www.HARY-PRODUCTION.de http://hometown.aol.de/haraldhillebrand/ Seite 1 von 50 Für das PDF-Dokument ist der Acrobat Reader 6.0 erforderlich.