4 Mittlere Mulde (MM)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

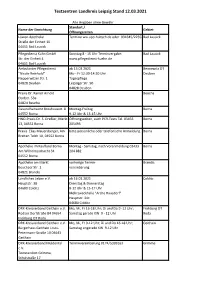

Testzentren Landkreis Leipzig Stand 12.03.2021

Testzentren Landkreis Leipzig Stand 12.03.2021 Alle Angaben ohne Gewähr Standort / Name der Einrichtung Gebiet Öffnungszeiten Löwen Apotheke Termine ww.apo-hultsch.de oder 034345/22352Bad Lausick Straße der Einheit 10 04651 Bad Lausick Pflegedienst Kühn GmbH Sonntag 8 - 15 Uhr Terminvergabe: Bad Lausick Str. der Einheit 4 www.pflegedienst-kuehn.de 04651 Bad Lausick Ambulanter Pflegedienst ab 15.03.2021 Bennewitz OT "Nicole Reinhold" Mo - Fr 12:30-14:30 Uhr Deuben Nepperwitzer Str. 1 Tagespflege 04828 Deuben Leipziger Str. 90 04828 Deuben Praxis Dr. Rainer Arnold Beucha Dorfstr. 53a 04824 Beucha Gesundheitsamt Brauhausstr. 8 Montag-Freitag Borna 04552 Borna 9-12 Uhr & 13-15 Uhr HNO-Praxis Dr. S. Dreßler, Markt Öffnungszeiten, auch PCR-Tests Tel. 03433 Borna 13, 04552 Borna 205495 Praxis Elias Mauersberger, Am bitte persönliche oder telefonische Anmeldung. Borna Breiten Teich 10, 04552 Borna Apotheke im Kaufland Borna Montag - Samstag, nach Voranmeldung 03433 Borna Am Wilhelmsschacht 34 204 882 04552 Borna Apotheke am Markt vorherige Termin- Brandis Beuchaer Str. 1 vereinbarung 04821 Brandis Ländliches Leben e.V. ab 16.03.2021 Colditz Hauptstr. 38 Dienstag & Donnerstag 04680 Colditz 8-12 Uhr & 15-17 Uhr Mehrzweckhalle "Arche Hausdorf" Hauptstr. 34c 04680 Colditz DRK-Kreisverband Geithain e.V. Mo, Mi, Fr 16-18 Uhr; Di und Do 9 -12 Uhr; Frohburg OT Rodaer Dorfstraße 84 04654 Samstag gerade KW 9 - 12 Uhr Roda Frohburg OT Roda DRK-Kreisverband Geithain e.V. Mo, Mi, Fr 9-12 Uhr; Di und Do 16-18 Uhr; Geithain Bürgerhaus Geithain Louis- Samstag ungerade KW 9-12 Uhr Petermann-Straße 10 04643 Geithain DRK-Kreisverband Muldental Terminvereinbarung 0174/5399163 Grimma e.V. -

Testzentren Landkreis Leipzig Stand 07.05.2021

Testzentren Landkreis Leipzig Stand 07.05.2021 Zu den genannten Einrichtungen bieten auch Ärzte die Tests an Name der Einrichtung Standort / Gebiet Versorgungsform Öffnungszeiten TmH Transport mit Telefonische Terminvereinbarung mobil Sonstiges Herz,Hauptstr. 66 unter 034345 55751 Kerstin 04668 Otterwisch Engelmann DRK Kreisverband Terminvergabe: mobil Sonstiges Muldental e.V. www.drkmuldental.de/schnelltest Standorte Walther-Rathenau-Str. oder 0174 5499100 oder 0174 Nerchau, 1, 04808 Wurzen 5399163 Dürrweitzschen, Mutzschen, Großbardau, Großbothen lola-Aquarium Netto-Markt 9-17 Uhr mobil Sonstiges Ostenstr. 9 Montag: Carsdorfer Str. 8 Pegau Netto-Märkte in 08527 Plauen Dienstag: Schusterstr. 6 Groitzsch Pegau, Mittwoch / Freitag: Groitzsch und Pawlowstr. 2a Borna Borna Donnerstag: Deutzener Str. 7 Borna Löwen Apotheke Termine ww.apo-hultsch.de oder Bad Lausick Apotheke Straße der Einheit 10 034345/22352 04651 Bad Lausick Pflegedienst Kühn Mo - Fr von 13 - 14:30 Uhr, So von Bad Lausick amb. PD GmbH, Str. der Einheit 8 - 15 Uhr Terminvergabe: 4, 04651 Bad Lausick www.pflegedienst-kuehn.de DRK-Kreisverband Kur- und Freizeitbad Riff Bad Lausick Geithain e.V. Am Riff 3, 04651 Bad Lausick Kreisgeschäftsstelle Dresdener Str. 33 b Mo / Mi / Do 9 – 11 Uhr 04643 Geithain Di / Fr 16 – 18 Uhr Häusliche Kranken- Mittwoch 9 - 15 Uhr Bad Lausick Sonstiges und Altenpflege Dorothea Petzold GmbH, Fabianstr. 6 04651 Bad Lausick DRK-Kreisverband Kur- und Freizeitbad Riff Bad Lausick Hilforga- Geithain e.V. Am Riff 3, 04651 Bad Lausick nisation Kreisgeschäftsstelle Mo / Mi / Do 9 – 11 Uhr Dresdener Str. 33 b Di / Fr 16 – 18 Uhr 04643 Geithain DRK WPS im DRK Pflegedienst Bennewitz Bennewitz Sonstiges Muldental GmbH, Leipziger Str. -

Ausgabe 10 / 2014 | 11. Oktober 2014 | Jahrgang 24

Ausgabe 10 / 2014 | 11. Oktober 2014 | Jahrgang 24 Amtsblatt und Stadtjournal der Stadt Markranstädt mit den Ortschaften Frankenheim, Göhrenz, Großlehna, Kulkwitz, Quesitz, Räpitz Liebe Markranstädterinnen und Markranstädter, neben den Kommunen wie z. B. Böhlen, Borna, Zwenkau, Mark- kleeberg ist auch Markranstädt Mitglied in der Lokalen Aktions- Gruppe Südraum Leipzig e. V., welche sich im Verbund Region Südraum Leipzig um die Anerkennung als LEADER-Region für die Zeit 2014 – 2020 bewerben. LEADER ist ein Förderpro- gramm, das innovative Ideen und Projekte im ländlichen Raum fördert. Für die weitere Bearbeitung der Entwicklungsstrategie werden jetzt erste Ideen und Projektvorschläge gesucht. Ab Seite 11 erhalten Sie mehr Informationen zu den Kriterien der Projektvorschläge und wie diese eingereicht werden können. Projektideen im ländlichen Raum gesucht Am 22.09.2014 wurde der Ortswehr Döhlen ein neuer Sa- nitärtrakt übergeben. Bisher mussten sich die acht Kamera- dinnen und 17 Kameraden gemeinsam in der schlecht beheiz- baren Fahrzeughalle umkleiden. Ein moderner Container mit getrennten Dusch-/WC-Anlagen und Umkleiden wurde für rund 200.000 Euro errichtet und entspricht so heutigen Standards. Die bessere Isolierung senkt darüber hinaus die Betriebskos- ten für das Objekt und ist gerade unter energetischen Gesichts- punkten sinnvoll. Für das Projekt erhielt die Stadt Markranstädt eine Förderung in Höhe von ca. 56.000 Euro. Die Container-Lö- sung bietet uns weiterhin mehr Flexibilität hinsichtlich der langfristigen Ausrichtung unserer Ortswehren. Spiske, Bürgermeister Bürgermeister J. Spiske übergibt die neuen Räume an Wehrleiter T. Haetscher und stellv. Wehrleiter M. Beeck Ausgabe 10 / 2014 | 11. Oktober 2014 | Seite 2 Amtlicher Teil ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN Mit Energie in die Zukunft. EINLADUNGEN Der Stadtrat beschloss in seiner 3. -

1/98 Germany (Country Code +49) Communication of 5.V.2020: The

Germany (country code +49) Communication of 5.V.2020: The Bundesnetzagentur (BNetzA), the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway, Mainz, announces the National Numbering Plan for Germany: Presentation of E.164 National Numbering Plan for country code +49 (Germany): a) General Survey: Minimum number length (excluding country code): 3 digits Maximum number length (excluding country code): 13 digits (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 digits Paging Services (NDC 168, 169): 14 digits) b) Detailed National Numbering Plan: (1) (2) (3) (4) NDC – National N(S)N Number Length Destination Code or leading digits of Maximum Minimum Usage of E.164 number Additional Information N(S)N – National Length Length Significant Number 115 3 3 Public Service Number for German administration 1160 6 6 Harmonised European Services of Social Value 1161 6 6 Harmonised European Services of Social Value 137 10 10 Mass-traffic services 15020 11 11 Mobile services (M2M only) Interactive digital media GmbH 15050 11 11 Mobile services NAKA AG 15080 11 11 Mobile services Easy World Call GmbH 1511 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1517 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1520 11 11 Mobile services Vodafone GmbH 1521 11 11 Mobile services Vodafone GmbH / MVNO Lycamobile Germany 1522 11 11 Mobile services Vodafone -

RADREGION Dübener Heide – Rund Geht‘S Im Biber-, Luther- Und Kneippland

RADREGION Dübener Heide – rund geht‘s im Biber-, Luther- und Kneippland m co e. eid r-h ene ueb rk-d turpa www.na Liebe Bürger und Gäste, wir laden Sie in die Radregion Naturpark Dübener Heide ein. Eingebettet in den natürlichen Fluss- landschaften von Elbe und Mulde mit einer Seenkette im Nordwesten verströmt der größte Misch- wald Mitteldeutschlands die Frische einer eiszeitlich geprägten Hügellandschaft. Im 75.000 Hektar großen Naturpark Dübener Heide können Sie Kranich und Seeadler über roman- tischen Teichen und Seen kreisen sehen. An ihren Ufern thronen zahlreiche Biberburgen. Unter mächtigen Buchen und Eichen glänzt das Moos an reinen Quellen und feuchten Wiesen. Klare Luft kitzelt die Nasen. Wochenende ist Heidezeit. In den Kurorten Bad Düben und dem mit einem Europa-Zertifikat ausgezeichneten Premium-Kneipport Bad Schmiedeberg lassen sich beim Wassertreten oder im Heide Spa die Muskeln entspannen. Kulturfreunde finden in der Lutherstadt Wittenberg, in der Renaissance- und Refor- mationsstadt Torgau, auf der Mitteldeutschen Kirchenstraße oder auf dem neu ausgeschilderten Lutherweg Inspiration. Die 16 Heidemagneten, Ausflugspunkte mit Sehenswürdigkeiten und regionaler Gastronomie, bieten sich für Radpausen an. Unser Motto heißt „Rund geht‘s“. Das bedeutet – von einem einzigen Standort aus ohne Gepäck die Region erkunden. Von sieben Städten aus können 16 Rundtouren in drei verschiedenen Schwierigkeitsklassen (L=Leicht, M=Mittel, S=Schwer) be- fahren werden... und gibt es mal Schwierigkeiten, unsere Rad-Service-Paten helfen Ihnen gerne. Fühlen Sie sich bei uns wohl! Kurstadt Bad Düben Das Tor zur Dübener Heide an der Mulde: Fünf-Mühlen-Stadt, 1000-jährige Burg Düben mit Landschaftsmuseum, interaktive Ausstellung im NaturparkHaus Dübener Heide, Kur- und Wellnesszentrum: Hotel & Resort HEIDE SPA, Kurpark mit Barfuß- und Moorpfad, Rast- platz mit abschließbaren Radboxen für einen unbeschwerten Bummel in die liebevoll sa- nierte Altstadt. -

Liniensteckbries Zur Linie 414

Liniensteckbries zur Linie 414 Relation: Lucka - Groitzsch Linienart: - ÖPNV eingesetzte Fahrzeuge: - Niederflur - Hochboden - KB8 Umstiegsmöglichkeiten zu ausgewählten Zeiten Knoten Linie in Richtung aus Richtung 413 Altenburg Lucka 406 Altenburg 416 Altenburg % 414 Lucka - Groitzsch Betriebstagsgruppe Montag-Freitag (außer Feiertag) Fahrtnummer 217 236 Verkehrsbeschränkung Ù Zone Haltestellen đ verkehrt von 571|322 Altenburg, Bahnhof (Linie 413) ........... 3 ab 12:30 GZ Lucka, Busplatz (Linie 413)................. 4 an 13:10 Anschluss von 571|322 Altenburg, Bahnhof (Linie 406) ........... 3 ab 06:06 GZ Lucka, Busplatz (Linie 406)................. 4 an 06:58 GZ Lucka, Busplatz ................................. 3 ab 07:09 13:15 GZ Hemmendorf........................................ 07:11 13:18 GZ Prößdorf .............................................. 07:13 13:21 155 Abzw Maltitz [1] ................................... 07:15 13:24 155 Abzw Michelwitz [1] ............................. 07:16 13:26 155 Abzw Methewitz [1] ............................. 07:17 13:27 155 Abzw Nöthnitz [1] ................................ 07:19 13:30 155 Groitzsch, Altenburger Straße............. 07:22 13:34 155 Groitzsch, Südstraße ........................ 4 an 07:23 13:35 155 Groitzsch, Südstraße ........................ 2 ab 07:24 13:36 155 Groitzsch, A-Schmidt-Straße............... an 07:26 13:38 đ = Kleinbus (8 Sitzplätze) Ù = an Ferientagen (Sac) GZ = Grenzzone (nicht tarifrelevant) Am Buß- und Bettag (20.11.2019) verkehren nur die Fahrten 041 und 236 Gültig ab 09.12.2018 % 414 Groitzsch - Lucka Betriebstagsgruppe Montag-Freitag (außer Feiertag) Fahrtnummer 004 005 041 Verkehrsbeschränkung Ù Û Zone Haltestellen đ 155 Groitzsch, A-Schmidt-Straße............... ab 07:29 07:29 13:40 155 Groitzsch, Südstraße ........................ 4 an 07:31 07:31 13:42 155 Groitzsch, Südstraße ........................ 2 ab 07:32 07:32 13:43 155 Abzw Nöthnitz [1] ............................... -

5 50 Jahre Einheit Text Mit Fotos 1984 Bis 1990

Spieljahr 1984/85 Bezirksklasse Leipzig – Staffel 1 Nachdem endlich ein lang ersehnter Wunsch der Frohburger Fußballfreunde in Erfüllung gegangen war, begann auch eine neue Zeitrechnung. Grund für Optimisten wie Pessimisten zu spekulieren, wie lange diese wohl dauern würde. Das Aufgebot der 1. Mannschaft blieb im Wesentlichen unverändert, doch mit der Rück- kehr des DDR-Liga erfahrenen Eckhardt Nöske und dem Armee-Heimkehrer Olaf Helm, hatten sich zwei Sportfreunde zurückgemeldet, auf die man große Hoffnungen setzte. Hinzu kam noch Detlef Ludwig aus Geithain, der ebenfalls schon höherklassig gespielt hatte. Nach Abschluss der 1. Halbserie schienen die Skeptiker Recht zu behalten, denn mit 12:18 Punkten stand man auf einem Abstiegsplatz. Charakteristisch für diesen ersten Durchgang war die erschreckend schlechte Auswärtsbilanz von 2:12 Punkten und 4:17 Toren sowie der nicht zu übersehende Leistungsabfall im Laufe dieses Halbjahres. Der hervorragenden Moral und Einsatzbereitschaft aller Beteiligten war es zu verdanken, dass mit Beginn der Rückrunde 14:2 Punkte und 29:6 Tore in Serie verbucht wurden. Mit dem 9:0 in Groitzsch wurde während dieser Zeit sogar das höchste Ergebnis aller Spiele in der Staffel 1 der Bezirksklasse erzielt. Diese Siegesserie war der Grundstein zum Klassenerhalt, der am 8. Mai 1985 nach dem 2:1 Sieg gegen Lippendorf kräftig und mit vielen Flaschen Sekt gefeiert wurde. Dieser war nicht nur äußerst kostbar und selten, sondern auch noch reichlich teuer. Günter Lory, Ulli Kossack, Wolfgang Hiensch, Detlef Ludwig, Bernd Naumann Holm Ludwig, Steffen Fengler, Eckhard Nöske, Stefan Steinbach, Dietmar Perl Andreas Friedrich, Jens Vogel, Heiko Kirmse, Stephan Kunoth, Olaf Helm, Konrad Seyffarth, Rudolf Klinnert Vier Spiele vor dem Ende der Saison standen 30 Pluspunkte zu Buche, und der Rest war nur noch Formsache. -

Zug RE 50 Gültig Ab 11

Dresden - Riesa - Leipzig Zug RE 50 Gültig ab 11. September 2021 Gültig ab 11.09.2021 VVO Tarif Dresden - Riesa DB Regio AG, Regio Südost, Bergstr. 2, 01069 Dresden, Tel.: 01806 / 99 66 33 (20 ct/Anruf aus Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf) MONTAG - FREITAG ZUGGATTUNG RE RE IC RE ICE RE IC RE ICE IC RE RE ICE RE RE ICE RE RE ICE RE IC RE ICE ZUGNUMMER 16500 16502 2044 16504 1654 16506 2046 16508 1652 2048 16510 16512 1650 16514 16516 1558 16518 16520 1556 16522 2444 16524 1554 VERKEHRSHINWEIS FV FV FV FV FV FV FV FV FV FV Dresden Hbf ab 4.09 5.06 5.11 6.06 6.11 7.06 7.11 8.06 8.11 8.45 9.06 10.06 10.11 11.06 12.06 12.11 13.06 14.06 14.11 15.06 15.11 16.06 16.11 Dresden Mitte 4.13 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 Dresden-Neustadt an 4.15 5.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 Dresden-Neustadt ab 4.16 5.14 5.18 6.14 6.17 7.14 7.18 8.14 8.17 8.51 9.14 10.14 10.17 11.14 12.14 12.17 13.14 14.14 14.17 15.14 15.18 16.14 16.17 Radebeul Ost 4.22 Coswig (Dresden) an 4.28 5.23 6.23 7.23 8.23 9.23 10.23 11.23 12.23 13.23 14.23 15.23 16.23 Coswig (Dresden) ab 4.29 5.24 6.24 7.24 8.29 9.24 10.29 11.24 12.29 13.24 14.24 15.24 16.24 Weinböhla Hp 4.32 5.28 6.28 7.28 8.32 9.28 10.32 11.28 12.32 13.28 14.28 15.28 16.28 Niederau 4.35 5.30 6.30 7.30 8.35 9.30 10.35 11.30 12.35 13.30 14.30 15.30 16.30 Priestewitz 4.42 5.38 6.38 7.38 8.42 9.38 10.42 11.38 12.42 13.38 14.38 15.38 16.38 Nünchritz 4.49 5.45 6.45 7.45 8.49 9.45 10.49 11.45 12.49 13.45 14.45 15.45 16.45 Glaubitz (b Riesa) 4.52 5.48 -

Nummer Kehrbezirksinhaber Kehrbezirk 14 7 29-01 Schä

Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger im Landkreis Leipzig Kehrbezirks- Kehrbezirksinhaber Kehrbezirk nummer 14 7 29-01 Schärschmidt, Tino Markranstädt OT Großlehna, OT Altranstädt, OT Frankenheim, OT Lindennauendorf, OT Pristeblich 14 7 29-02 Richter, Daniel Markranstädt, Stadt sowie OT Döhlen, OT Göhrenz, OT Quesitz, OT Schkölen, OT Thronitz 14 7 29-03 Persy, Thilo Böhlen OT Großdeuben Neukieritzsch, Stadt sowie OT Kahnsdorf, OT Kieritzsch, OT Lippendorf Zwenkau, Stadt sowie OT Löbschütz 14 7 29-04 Grahle, Hagen Markkleeberg, Stadt 14 7 29-05 Kohl, Torsten Markkleeberg OT Gautzsch (Markkleeberg-West), OT Großstädteln, OT Markkleeberg-Ost, OT Oetzsch (Markkleeberg-Mitte), OT Wachau (mit Auenhain) Großpösna OT Güldengossa 14 7 29-06 Grötzsch, Holger Pegau, Stadt inkl. aller Ortsteile Markranstädt OT Schkeitbar, OT Räpitz, OT Meyhen, OT Seebenisch Zwenkau OT Tellschütz, OT Zitzschen, OT Kleindalzig, OT Großdalzig 14 7 29-07 Günther, Uwe Teile von Borna, Stadt sowie OT Blumroda Regis-Breitingen, Stadt sowie OT Ramsdorf Neukieritzsch OT Lobstädt, OT Großzössen, OT Deutzen 14 7 29-08 Böhme, Dirk Böhlen, Stadt sowie OT Gaulis Teile von Rötha, Stadt sowie OT Espenhain, OT Mölbis, OT Pötzschau Großpösna OT Dreiskau-Muckern, OT Störmthal 14 7 29-09 Risch, Frank Elstertrebnitz, Gemeinde Groitzsch, Stadt Zwenkau OT Rüssen-Kleinstorkwitz 14 7 29-10 Keller, Enrico Kitzscher, Stadt Teile von Borna, Stadt Teile von Rötha, Stadt Teile von Belgershain, Gemeinde sowie OT Rohrbach 14 7 29-11 Rothe, Jörg Teile von Borna, Stadt sowie OT Neukirchen, OT -

Discover Leipzig by Sustainable Transport

WWW.GERMAN-SUSTAINABLE-MOBILITY.DE Discover Leipzig by Sustainable Transport THE SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT GUIDE GERMANY The German Partnership for Sustainable Mobility (GPSM) The German Partnership for Sustainable Mobility (GPSM) serves as a guide for sustainable mobility and green logistics solutions from Germany. As a platform for exchanging knowledge, expertise and experiences, GPSM supports the transformation towards sustainability worldwide. It serves as a network of information from academia, businesses, civil society and associations. The GPSM supports the implementation of sustainable mobility and green logistics solutions in a comprehensive manner. In cooperation with various stakeholders from economic, scientific and societal backgrounds, the broad range of possible concepts, measures and technologies in the transport sector can be explored and prepared for implementation. The GPSM is a reliable and inspiring network that offers access to expert knowledge, as well as networking formats. The GPSM is comprised of more than 140 reputable stakeholders in Germany. The GPSM is part of Germany’s aspiration to be a trailblazer in progressive climate policy, and in follow-up to the Rio+20 process, to lead other international forums on sustainable development as well as in European integration. Integrity and respect are core principles of our partnership values and mission. The transferability of concepts and ideas hinges upon respecting local and regional diversity, skillsets and experien- ces, as well as acknowledging their unique constraints. www.german-sustainable-mobility.de Discover Leipzig by Sustainable Transport Discover Leipzig 3 ABOUT THE AUTHORS: Mathias Merforth Mathias Merforth is a transport economist working for the Transport Policy Advisory Services team at GIZ in Germany since 2013. -

In Der Region Delitzsch / Eilenburg / Schkeuditz

NEWSLETTER 10 APRIL 2016 Ökumenischer Ambulanter Hospizdienst Nordsachsen in der Region Delitzsch / Eilenburg / Schkeuditz Liebe Freunde, Förderer und Unterstützer unserer Arbeit für den Ökumenischen Ambulanten Hospizdienst in Eilenburg, Delitzsch und Schkeuditz, und einigen Berufsjahren im Rettungsdienst be- gann ich ein Berufsbegleitendes Studium der Ge- sundheitswissenschaften- und Wirtschaft an der Fachhochschule Magdeburg-Stendal. Im Anschluss an mein Studium war ich drei Jahre für das Dia- konische Werk Rochlitz tätig. Hier leitete ich eine Einrichtung der stationären und teilstationären Behindertenhilfe und war mit dem Aufbau von Außenwohngruppen für Menschen mit einer geisti- gen Behinderung betraut. Seit dem 1.1.2011 bin ich Geschäftsführer und Einrichtungsleiter der Stiftung „St. Georg-Hospital“. Neben meiner klassischen Ver- waltungsarbeit schöpfe ich viel Kraft und Freude aus dem Zusammenleben und der Gemeinschaft in unserer Einrichtung. Von Beginn an gab es über das Trauercafé eine enge Bindung zum Ökumenischen Ambulanten Hospizdienst. Wir versuchen unseren Bewohnern des Pflegeheims in ihrer letzten Lebens- phase ein guter Begleiter zu sein. Diese Aufgabe, ich möchte heute die Gelegenheit nutzen mich Ih- speziell Sterbebegleitungen, können wir Dank des nen Vorzustellen. Meine Name ist Tobias Münscher- Ambulanten Hospizdienstes mit der entsprechen- Paulig und ich bin seit dem 01.05.2015 mit der Be- den Kraft und Würde gegenüber den Bewohnern reichsleitung Altenhilfe des Diakonischen Werkes erfüllen. An dieser Stelle gilt unser Dank den vielen Delitzsch/Eilenburg beauftragt und trage somit ehrenamtlichen Mitstreitern und vor allem Frau auch die Verantwortung für die Arbeit des Ambu- Stahl als Koordinatorin. lanten Hospizdienstes. Insofern Sie noch weitere Fragen zu meiner Person Nun möchte ich Ihnen ein wenig über mich und oder meiner Arbeit haben, freue ich mich zu jeder meine tägliche Arbeit mitteilen. -

Liniennetz Region Delitzsch 236 Nach Tornau / Söllichau 236 Nach Tornau / Söllichau Partner Im Verbund 238 Nach Bad Schmiedeberg

Liniennetz Region Delitzsch 236 nach Tornau / Söllichau 236 nach Tornau / Söllichau Partner im Verbund 238 nach Bad Schmiedeberg Kossa S2 nach Bitterfeld / Dessau / Wittenberg RE 13 nach Bitterfeld / Dessau / Magdeburg 6 8 3 3 2 236 2 238 235 238 Schnaditz Authausen 6 196 210 232 3 2 236 230 233 236 239 Löbnitz 239239 Tiefensee Bad Düben Delitzsch 223636 Roitzschjora 235 nach Zinna RE505 50 190 207 210 239 Zuglinie mit Liniennummer 204 210 235 Görschlitz Pressel S1 196 23023 S-Bahnlinie mit Liniennummer 192 203 204 Sausedlitz 0 5 RE 13 3 Tramlinie mit Liniennummer 209 211 22333 2 04 22363 258 Buslinie mit Liniennummer 212 213 6 6 Pohritzsch Zaasch Wellaune 232 3 135 786 Anfangs- bzw. Endhaltestelle 220303 S2 Laue 2 236 Reibitz 210 755 nach Torgau Es gelten die Beförderungsbedingungen und Tarif- Benndorf 210 S4 nach Torgau / bestimmungen der Verkehrsunternehmen im MDV. Glaucha Hoyerswerda Für Ziele außerhalb des Verbundgebietes (Haltepunkte 2 Wöllnau 204 04 Laußig RE 10 nach Torgau / mit * nach dem Ortsnamen) erhalten Sie Informationen 2233 SV-C SV-C 230 231 bei den Verkehrsunternehmen. 196 33 236 Falkenberg /Cottbus SV-C Zschernitz 202 229 nach Audenhain Spröda Badrina Delitzsch 210 Hohen- 229 Noitzsch 0 Gräfen- Doberstau prießnitz 3 Wildenhain 234 2 230 dorf 220303 Unterer Bf. SSV-DV-D 221313 221 203203 Schenken- Beerendorf 232 1 2202 4 0 berg SV Brinnis 221313 2 Gruna Rote Jahne 2 Lindenhayn 3 209 2 221 S9 nach Halle -D 2 234 S9 V SSV-D Battaune 5 1 220909 230 5 3 7 Klitschmar Kyhna Oberer 221 755 196 Krippehna 2 231 1 755 nach Bf.