Kafka: Uma Habilidade Necessária

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Stelliferous Fold : Toward a Virtual Law of Literature’S Self- Formation / Rodolphe Gasche´.—1St Ed

T he S telliferous Fold he Stelliferous Fold Toward a V irtual L aw of TL iterature’ s S elf-Formation R odolphe G asche´ fordham university press New York 2011 Copyright ᭧ 2011 Fordham University Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopy, recording, or any other—except for brief quotations in printed reviews, without the prior permission of the publisher. Fordham University Press has no responsibility for the persistence or accuracy of URLs for external or third-party Internet websites referred to in this publication and does not guarantee that any content on such websites is, or will remain, accurate or appropriate. Fordham University Press also publishes its books in a variety of electronic formats. Some content that appears in print may not be available in electronic books. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Gasche´, Rodolphe. The stelliferous fold : toward a virtual law of literature’s self- formation / Rodolphe Gasche´.—1st ed. p. cm. Includes index. ISBN 978-0-8232-3434-9 (cloth : alk. paper) ISBN 978-0-8232-3435-6 (pbk. : alk. paper) ISBN 978-0-8232-3436-3 (ebk.) 1. Literature—Philosophy. 2. Literature—History and criticism—Theory, etc.I. Title. PN45.G326 2011 801—dc22 2011009669 Printed in the United States of America 131211 54321 First edition For Bronia Karst and Alexandra Gasche´ contents Acknowledgments ix Introduction 1 Part I. Scenarios for a Theory 1. Un-Staging the Beginning: Herman Melville’s Cetology 27 2. -

THE CASE for AMERICAN HISTORY in the LAW SCHOOL CURRICULUM Harold P

Western New England Law Review Volume 29 29 (2006-2007) Article 2 Issue 3 1-1-2007 THE CASE FOR AMERICAN HISTORY IN THE LAW SCHOOL CURRICULUM Harold P. Southerland Follow this and additional works at: http://digitalcommons.law.wne.edu/lawreview Recommended Citation Harold P. Southerland, THE CASE FOR AMERICAN HISTORY IN THE LAW SCHOOL CURRICULUM, 29 W. New Eng. L. Rev. 661 (2007), http://digitalcommons.law.wne.edu/lawreview/vol29/iss3/2 This Article is brought to you for free and open access by the Law Review & Student Publications at Digital Commons @ Western New England University School of Law. It has been accepted for inclusion in Western New England Law Review by an authorized administrator of Digital Commons @ Western New England University School of Law. For more information, please contact [email protected]. THE CASE FOR AMERICAN HISTORY IN THE LAW-SCHOOL CURRICULUM HAROLD P. SOUTHERLAND* I. THE SHOCK OF RECOGNITION Karl Llewellyn once said that there are always two or more "technically correct" answers to any serious legal question, mutu ally contradictory and pointing in opposite directions in a given case.1 He meant that a court can almost always find a technically acceptable way of rationalizing whatever result it wishes to reach. A lot of time is spent in law school in gaining an appreciation of this so-called logical process. Law students learn hundreds of general rules, each with its exceptions; they learn the canons of statutory construction, each with an equal and opposite canon; they learn to manipulate precedent-to analogize cases when favorable, to dis tinguish them when not, often by invoking factual distinctions that might strike anyone but a lawyer as irrelevant. -

Franz Kafka a Hunger Artist

D}d FRANZ KAFKA A HUNGER ARTIST & OTHER STORIES D}d D}d FRANZ KAFKA A HUNGER ARTIST & OTHER STORIES b Translated by Thor Polson D}d GUERNICA TORONTO • BUFFALO • BERKELEY • LANCASTER (U.K.) 2015 Copyright © 2015, Thor Polson and Guernica Editions Inc. All rights reserved. The use of any part of this publication, reproduced, transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise stored in a retrieval system, without the prior consent of the publisher is an infringement of the copyright law. Michael Mirolla, general editor David Moratto, interior & cover design Guernica Editions Inc. P.O. Box 76080, Abbey Market, Oakville, (ON), Canada L6M 3H5 2250 Military Road, Tonawanda, N.Y. 14150-6000 U.S.A. Distributors: University of Toronto Press Distribution, 5201 Dufferin Street, Toronto (ON), Canada M3H 5T8 Gazelle Book Services, White Cross Mills, High Town, Lancaster LA1 4XS U.K. First edition. Printed in Canada. Legal Deposit — Third Quarter Library of Congress Catalog Card Number: 2014934787 Library and Archives Canada Cataloguing in Publication Kafka, Franz, 1883-1924 [Short stories. English. Selections] A hunger artist & other stories / Franz Kafka ; translated by Thor Polson. (Essential translations series ; 20) Title on added title page, inverted: Poems and songs of love / Georg Mordechai Langer ; translated by Elana and Menachem Wolff Issued in print and electronic formats. Text mostly in English with some in Hebrew. ISBN 978-1-55071-867-6 (pbk.).--ISBN 978-1-55071-868-3 (epub).-- ISBN 978-1-55071-869-0 (mobi) 1. Kafka, Franz, 1883-1924--Translations into English. 2. Langer, Mordechai Georg, 1894-1943--Translations into English. -

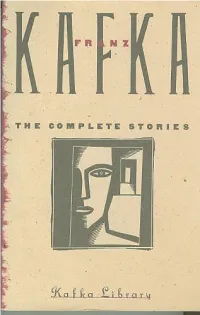

The Complete Stories

The Complete Stories by Franz Kafka a.b.e-book v3.0 / Notes at the end Back Cover : "An important book, valuable in itself and absolutely fascinating. The stories are dreamlike, allegorical, symbolic, parabolic, grotesque, ritualistic, nasty, lucent, extremely personal, ghoulishly detached, exquisitely comic. numinous and prophetic." -- New York Times "The Complete Stories is an encyclopedia of our insecurities and our brave attempts to oppose them." -- Anatole Broyard Franz Kafka wrote continuously and furiously throughout his short and intensely lived life, but only allowed a fraction of his work to be published during his lifetime. Shortly before his death at the age of forty, he instructed Max Brod, his friend and literary executor, to burn all his remaining works of fiction. Fortunately, Brod disobeyed. Page 1 The Complete Stories brings together all of Kafka's stories, from the classic tales such as "The Metamorphosis," "In the Penal Colony" and "The Hunger Artist" to less-known, shorter pieces and fragments Brod released after Kafka's death; with the exception of his three novels, the whole of Kafka's narrative work is included in this volume. The remarkable depth and breadth of his brilliant and probing imagination become even more evident when these stories are seen as a whole. This edition also features a fascinating introduction by John Updike, a chronology of Kafka's life, and a selected bibliography of critical writings about Kafka. Copyright © 1971 by Schocken Books Inc. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. Published in the United States by Schocken Books Inc., New York. Distributed by Pantheon Books, a division of Random House, Inc., New York. -

Book Spring 2007:Book Winter 2007.Qxd.Qxd

Stanley Corngold Kafka & sex Downloaded from http://direct.mit.edu/daed/article-pdf/136/2/79/1829294/daed.2007.136.2.79.pdf by guest on 26 September 2021 On one occasion Kafka composed a strangest inspirations, and they disappear story with a sexual intensity that per- in this ½re and rise up again . It is only in haps no other writer has ever experi- this context that writing can be done, only enced. The story is “The Judgment,” with this kind of coherence, with such a which Kafka wrote in one go on the eve complete unfolding of the body and the of Yom Kippur, the Day of Judgment, soul. 1912. He described the event in his diary The story ends with the hero’s leap, the next morning: with gymnastic nimbleness, from a I wrote this story “The Judgment” in a bridge resembling the Charles Bridge single push during the night of the 22nd- into a river resembling the Moldau, obe- 23rd, from ten o’clock until six o’clock in dient to his father’s judgment, which the morning. My legs had grown so stiff sentenced him to death by drowning. from sitting that I could just barely pull The following day, Kafka read the story them out from under the desk. The terri- aloud to a company of friends and rela- ble strain and joy as the story developed in tives and felt the passion again: “Toward front of me, as if I were advancing through the end my hand was moving uncontrol- a body of water. -

The Cambridge Companion to the Body in Literature Edited by David Hillman and Ulrika Maude Index More Information

Cambridge University Press 978-1-107-04809-6 - The Cambridge Companion to the Body in Literature Edited by David Hillman and Ulrika Maude Index More information INDEX À la recherche du temps perdu (Proust), 64 phenomenology and, 135 – 36 A Rebours (Against Nature ) physical and mental deterioration, 140 – 41 (Huysmans), 223 – 26 science of, 133 – 34 Adler, Alfred, 237 tension between youth and premature old Aesthetics of Ugliness (Rosenkranz), 151 age, 138 – 40 affect, 4 , 8 , 230 – 42 ‘Alchemy of Suffering’ (Baudelaire), 222 allegorical affect, 236 – 37 Allard, James, 76 – 77 artist as ‘seer’, 238 Alleg, Henri, 120 – 21 autobiography and individual Anatomia Uteri Humani Gravida psychology, 235 (Hunter), 88 autonomy of art and a-subjective ‘Ancient Mariner’ (Coleridge), 151 affect, 231 – 33 Antiochus, 34 – 35 consciousness, 237 – 38 anti-rationalism, 7 controversy over ‘turn to affect’, 230 – 31 Aquinas, Thomas, 11 , 13 , 177 diffi culty of literary expression of, 240 – 41 Arboleda de los Enfermos (Teresa de disappearance of desire, 241 Cartagena), 24 – 26 , 27 – 28 ‘exteriority’ of writing, 235 – 38 Aristotle, 11 , 177 , 180 , 181 , 230 , 242 as invented colors, 239 – 40 Arlington Park (Cusk), 96 Occasionalism, 235 Armstrong, Tim, 188 selfl ess self, 233 – 35 Arnold, Matthew, 151 Affect Theory Reader (Gregg and As You Like It (Shakespeare), 133 Siegworth), 230 Attainment (Ellis), 105 ageing, 6 , 132 – 45 Auerbach, Erich, 151 – 52 absence of from history of Aulagnier, Piera, 221 – 22 , 224 philosophy, 132 – 33 Aurora Leigh (Browning), 90 ageing body as other, 134 – 35 authoritarian construction of the body, 5 ambivalence and resentment expressed toward the aged, 137 – 39 Baars, Jan, 132 connotations of ripeness, 142 – 43 Babinski, Joseph, 206 dementia, 143 – 45 Bakhtin, Mikhail, 231 , 255 fear of, 134 – 35 Ballantyne, J. -

Friend Or Foe?

Who Goes There: Friend or Foe? June 1993 OTA-ISC-537 NTIS order #PB93-218915 GPO stock #052-003-01328-2 -— Recommended Citation: U.S. Congress, Office of lkchnology Assessment, Who Goes There: Friend or Foe?, OTA-ISC-537 (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, June 1993). Foreword he recent Persian Gulf War focused attention on the problem of fratricide, or “friendly fire” casualties among combat units. Twenty-four percent of U.S. combat fatalities in that conflict were due to friendly fire. The House Armed T Services Committee requested that OTA assess the technology and techniques available to reduce this tragic loss of life. Although friendly fire has often been dismissed in the military literature as an insignificant contributor to overall combat losses, in those few historical cases for which good data are available, estimated friendly fire losses have accounted for at least 10 percent of total losses. Friendly fire has been an important-and under-appreciated-source of combat deaths. Combat is confusing, complex, and deadly. Friendly fire casualties can probably never be eliminated, but several measures can reduce them. Application of new and existing technology can make identification of friendly forces on the battlefield more reliable; improved communication can reduce confusion on the battlefield; and better training can help military personnel make crucial, rapid decisions under the extreme stress of combat. Congress faces several decisions related to reducing friendly fire. These include: the choice of best technical approaches to pursue; the allocation of resources between systems that are devoted exclusively to reducing friendly fire and other systems—for example, better navigation and communication devices--that may reduce friendly fire in indirect and less visible ways; the best mix of near-term deployments and longer term research and development; and the need for cooperation and coordination among the military Services and with allies. -

1 1 CURRICULUM VITAE Stanley Alan Corngold Sept 2018

11 CURRICULUM VITAE Stanley Alan Corngold Sept 2018 PERSONAL Office Address: 28 West Dillon Court Princeton University [no mail delivery] Office Mailing Address: Department of German 219 East Pyne Building Princeton, New Jersey 08544-5210 Home Address: 51 Ridgeview Circle Princeton, New Jersey 08540-7603 Telephone: office: (609) 258-4137 home: (609) 924-3952 cell: (609) 937-4488 Fax: 609-258-5597 (office) email: [email protected] EDUCATION 1965-66 University of Basel German 1962-65 Cornell University Comparative Literature, Ph.D., 1968 Comparative Literature, M.A., 1963 1958-59 Columbia University German 1957-58 University of London: Sanskrit School of Oriental and African Studies 1951-55 Columbia University English A.B.(Honors) 22 with Distinction in English, 1957 DISSERTATION The Intelligible Mood: A Study of Aesthetic Consciousness in Rousseau and Kant (1968) (Advisors: Paul de Man, Robert M. Adams, O. Matthijs Jolles) HONORS AND DISTINCTIONS 2015 Distinguished Visiting Professor, Ben-Gurion University of the Negev 2012-2013 Writer in Residence, Yellow Barn Music Festival, Putney, Vermont 2011 Resident Associate, National Humanities Center [declined] 2011 Member, American Academy of Arts and Sciences 2011 Fellow, Humanities Center, University of Pittsburgh 2010 Jay C. and Ruth Halls Fellow, University of Wisconsin 2010 German Transatlantic Program Fellow, American Academy in Berlin 2010 Critic in Residence, György Kurtág Workshop, New England Conservatory 2009-2012 Founder: Princeton- Oxford-Humboldt Kafka Consortium 2009 Visiting -

1 1 CURRICULUM VITAE Stanley Alan Corngold

11 CURRICULUM VITAE Stanley Alan Corngold July 2011 PERSONAL Office Address: 28 West Dillon Court Princeton University [no mail delivery] Office Mailing Address: Department of German 219 East Pyne Building Princeton, New Jersey 08544-5210 Home Address: 51 Ridgeview Circle Princeton, New Jersey 08540-7603 Telephone: office: (609) 258-4137 home: (609) 924-3952 Fax: 609-258-5597 (office) email: [email protected] EDUCATION 1965-66 University of Basel German 1962-65 Cornell University Comparative Literature, Ph.D., 1968 Comparative Literature, M.A., 1963 1958-59 Columbia University German 1957-58 University of London: Sanskrit School of Oriental and African Studies 1951-55 Columbia University English A.B. (Honors) with Special Distinction in 22 English, 1957 DISSERTATION The Intelligible Mood: A Study of Aesthetic Consciousness in Rousseau and Kant (1968) (Advisors: Paul de Man, Robert M. Adams, O. Matthijs Jolles) HONORS AND DISTINCTIONS 2011 Resident Associate, National Humanities Center [declined] 2011 Fellow, American Academy of Arts and Sciences 2011 Fellow, Humanities Center, University of Pittsburgh 2010 Jay C. and Ruth Halls Fellow, University of Wisconsin 2010 Fellow, American Academy in Berlin 2010 Critic in Residence, György Kurtág Workshop, New England Conservatory 2009-2012 Founder: Princeton- Oxford-Humboldt Kafka Consortium 2009 Visiting Fellow, King’s College, Cambridge 2009 Behrman Prize for Distinction in the Humanities at Princeton 2008 International Advisory Board, Oxford Kafka Research Center 2004 Visiting Fellow, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Vienna 2003-2004 Visiting Professor, Institute for Advanced Study (Princeton) 2003 Hooker Distinguished Visiting Scholar, McMaster University 2003 Princeton Honorific Fellowship 2003 Princeton University Grant in Aid for Research 2002 Festschrift, Literary Paternity and Literary Friendship: Essays in Honor of Stanley Corngold (Chapel Hill: U of North Carolina Press, 2002). -

Complete Stories by Franz Kafka

The Complete Stories by Franz Kafka Back Cover: "An important book, valuable in itself and absolutely fascinating. The stories are dreamlike, allegorical, symbolic, parabolic, grotesque, ritualistic, nasty, lucent, extremely personal, ghoulishly detached, exquisitely comic. numinous and prophetic." -- New York Times "The Complete Stories is an encyclopedia of our insecurities and our brave attempts to oppose them." -- Anatole Broyard Franz Kafka wrote continuously and furiously throughout his short and intensely lived life, but only allowed a fraction of his work to be published during his lifetime. Shortly before his death at the age of forty, he instructed Max Brod, his friend and literary executor, to burn all his remaining works of fiction. Fortunately, Brod disobeyed. The Complete Stories brings together all of Kafka's stories, from the classic tales such as "The Metamorphosis," "In the Penal Colony" and "The Hunger Artist" to less-known, shorter pieces and fragments Brod released after Kafka's death; with the exception of his three novels, the whole of Kafka's narrative work is included in this volume. The remarkable depth and breadth of his brilliant and probing imagination become even more evident when these stories are seen as a whole. This edition also features a fascinating introduction by John Updike, a chronology of Kafka's life, and a selected bibliography of critical writings about Kafka. Copyright © 1971 by Schocken Books Inc. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. Published in the United States by Schocken Books Inc., New York. Distributed by Pantheon Books, a division of Random House, Inc., New York. The foreword by John Updike was originally published in The New Yorker. -

Acercamiento Psicológico De Franz Kafka a Través De Su Vida Y Obra

https://doi.org/10.23913/ricsh.v8i16.174 Artículos Científicos Acercamiento psicológico de Franz Kafka a través de su vida y obra Psychological Approach to Franz Kafka Trough his Life and Work Abordagem psicológica de Franz Kafka através de sua vida e obra Eduardo de la Fuente Rocha Universidad Autónoma Metropolitana, México [email protected] Resumen Un ambiente de ausencias, muertes y desatenciones fueron el crisol donde Kafka gestó una desazón psíquica interna constante, que oscilaba entre su miedo a morir y su rechazo a vivir, en un ambiente que percibía limitante, impositivo, autoritario y despótico, carente de orientación y cariño. Tal percepción de su medio favoreció en el escritor sentimientos de minusvalía y dependencia, sintiéndose unas veces incapaz y despreciable y otras desatento y culpable, lo que lo llevó a aislarse y a autolimitarse, a sentirse invalidado y a evitar el cumplimiento de compromisos y responsabilidades. Sin embargo, a pesar de todo, logró finalmente la aceptación de sí mismo al conciliar las grandes diferencias que habitaban en su mente. Kafka con su obra y su vida invita al lector a lograr un acuerdo psíquico personal para la convivencia diaria con uno mismo. Palabras clave: angustia de abandono, arte, madre ausente, padre autoritario, psicología. Vol. 8, Núm. 16 Julio - Diciembre 2019 Abstract An atmosphere of absences, deaths and inattention was the crucible where Kafka created a constant internal psychic distress, which oscillated between his fear of dying and his refusal to live, in an environment that perceived limitation, tax, authoritarian and despotic, lacking orientation and sweetie. Such perception of their environment favored in the writer feelings of disability and dependence feeling, sometimes incapacitated and despicable and other inattentive and guilty, which led to a step and a self limiting, avoiding the fulfillment of duties and responsibilities of the state of disability. -

Enthymema XIX 2017

Enthymema XIX 2017 All That Was Lost. German Life in Kafka’s Prague Before World War I, During the War, and At Its End Anthony Northey Wolfville, Canada Abstract In this paper I want to trace briefly how Franz Kafka reacted to some salient cultural features of his time. I will select segments of his writings which I believe reflect his view, or even his characterization of the three main historical periods he lived through: pre-World War I, the war years 1914 to 1918, and five and one half of the postwar years. Of course, this is by no means a complete, thorough discussion of those periods and his works that I mention. Keywords Contact Modern, Technology, Bureaucracy, War [email protected] In Franz Kafka’s teenage years in the Old City Gymnasium in Prague, his student days and the first seven years (until 1914) in his job at the Workers’ Accident Insurance Company (Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt) the world around him was going through radical changes. With ever more belligerent, strident nationalism western superpowers vied with one another for hegemony in the world, for colonies and for domination of the high seas. Yet while this nationalistic competition was going on and grabbing the headlines of newspapers, the populations of those western countries, many of them autocratic empires or kingdoms, embraced an internationalism. Of course, one might immediately think of the international socialist movement; however, using Kafka’s Prague as an example, I would like to focus away from the political field on the internationalism which often manifested itself in many areas of daily life and culture, an internationalism which was very open and also – in some ways and sometimes – provided liberals a way of presenting a culture counter to government sponsored nationalism.