Maisontiers Tessoniere\Avis AE\Avisae Maisontiers.Odt

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Lettre D'information

ISSN 2551-0010 AIRVADAI LETTRE D’INFORMATION LETTRE D’INFORMATION VAL D TOET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AIRVAUDAIS-VAL DU THOUET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AIRVAUDAIS-VAL DU THOUET AIRVADAI DÉCEMBRE 2020 Maisons de Autres services VAL D TOET Suite aux renouvellements municipaux de mars et communautaires santé pluridisciplinaires juin 2020, un nouveau Conseil communautaire a Mot du Président été installé le 9 juillet : La Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet vient de faire Cette année 2020 s’avère particulière Commune d’Airvault installer une structure modulaire de 2 espaces médicaux à proximité de Service Finances/Ressources Humaines en tous points. Année électorale, elle la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de St-Loup-Lamairé. Aussi, Olivier FOUILLET voit le renouvellement, en mars et [email protected] en attendant la construction de la MSP située à Airvault, qui devrait Maryse CHARRIER juin, des élus municipaux et donc commencer dès les premiers jours de 2021, la décision a été prise de Mattieu MANCEAU communautaires de l’Airvaudais-Val recevoir cet équipement et ainsi conforter la présence de professionnels Viviane CHABAUTY Service Informatique et Communication du Thouet. Aussi, le nouveau Conseil sur notre Territoire. Frédéric PARTHENAY [email protected] communautaire s’est installé le 9 juil- Frédérique DAMBRINE En effet, avec l’installation récente du Dr Bache Gabrielsen, la MSP de let. En parallèle, la crise de la COVID-19 Gaëtan GARREAU St-Loup se doit de pousser les murs avant de répartir les praticiens dans est venue perturber notre quotidien Dominique GUILBOT Service Tourisme les deux structures «sœurs» d’Airvault et de St-Loup-Lamairé au premier et remettre en cause nos actions les Jacky JOZEAU [email protected] trimestre 2022. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2017

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2017 Arrondissements - cantons - communes 79 DEUX-SEVRES INSEE - décembre 2016 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2017 Arrondissements - cantons - communes 79 - DEUX-SEVRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction.....................................................................................................79-V 18, boulevard Adolphe Pinard 75675 Paris cedex 14 Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................79-1 Tél. : 01 41 17 50 50 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 79-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes..........................................................79-3 INSEE - décembre 2016 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

Élaboration D'un Dossier De Zone De Développement Éolien (Zde)

RÉUNION ETAPE 2 BIS DOCUMENT DE TRAVAIL 10 JANVIER 2011 ÉLABORATION D’UN DOSSIER DE ZONE DE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN (Z.D.E.) PAYS THÉNEZÉEN «ANALYSE SECTORIELLE» Syndicat Mixte d’Action pour l’Expansion de la Gâtine (SMAEG) EnvirEnE, Conseil et médiation en Environnement 46, bd Edgar Quinet - BP 505 Siège - 16 rue du Général Leclerc 02800 Travecy 79208 PARTHENAY CEDEX Tel : 09.62.23.92.06 - Fax : 01.46.04.31.48 Tél. : 05 49 64 25 49 - Fax. : 05 49 94 21 22, Email : [email protected] INTRODUCTION ORDRE DU JOUR N Loudun O E Argenton-les- Vallées Thouars S Mauléon 1 - État d’avancement de l’étude: rappel des décisions des derniers comités de pilotage et des étapes ZDE. Saint-Varent Saint- Saint-Jouin-de- Generoux Marnes Moncontour Irais Availles- 2 - Présentation des analyses sectorielles Bressuire Thouarsais Marnes effectuées sur chaque secteur. Airvault Boussais Vendée Tessonière 3 - Recapitulatif des secteurs et mise en Louin Assais-les- Jumeaux Maisontiers Saint-Loup- Mirebeau perspective: interrelation entre eux et intégration Lamairé Chanteloup Le Chillou Amailloux sur le territoire. Moncoutant Clesse Pressigny Pugny La Chapelle- Doux Saint-Laurent Saint-Germain-de- Lageon Le Breuil- Gourge Aubigny Bernard Longue-Chaume 4 - Synthèse des retours de votre population au Moutiers-sur- Thénezay Adilly Lhoumois Chantemerle Neuvy- Viennay Largeasse Fénery travers de la concertation. La Chapelle- Bouin Oroux La Tardière Saint-Étienne Trayes Châtillon-sur- Saint-Aubin- Pougne- Thouet le-Cloud La Peyratte 5 - Visite de terrain de chaque secteur. Saint-Paul- L'Absie Hérisson La Ferrière- en-Gâtine Parthenay en-Parthenay Vernoux-en- Azay-sur- Le Tallud Pompaire Saurais Gâtine Thouet 6 - Conclusion: possibilité d’effectuer un choix Secondigny La Chapelle- Vouillé Scillé Bertrand Le Soutiers provisoire des secteurs à présenter. -

Coordination : Centre Socio-Culturel De L'airvaudais Et Du Val

LES PARTENAIRES - TÉLÉTHON 2016 Commune d’Airvault Commune de Borcq sur Airvault Commune du Chillou Commune d’Irais Commune de Marnes ASSOCIATIONS & COLLECTIVITÉS Commune de Saint Généroux AIRVAULT : Airvault Accueille – Tourisme Commune de Saint Jouin de Marnes Animation Airvaudais – Radio Val d’Or – Écoles Commune de Saint Loup-Lamairé & collèges d’Airvault – Fat Tennis – Fat Basket – Commune de Soulièvres Fat Hand – Fat Athlétisme - Grande Fat – Commune de Tessonnière Choeur du Val d'Or - Allpeepa – Relais Café – Radio Val d’Or Les Routiers. Rouge Gorge du Thouet (Taizé) CE Calcia SAINT LOUP–LAMAIRÉ : UNC / AFN – Association Communale de Chasse Agréée FNATH – Les Routiers – AMVC 79 – Mairie. Club des Airvaudais LE CHILLOU : Amicale des Anciens du ème Club du 3 âge (Soulièvres) Chillou – Mairie. Amicale des Donneurs de Sang SOULIEVRES : Foyer Rural – ACCA – Club Fanfare Sainte Cécile èm Pétanque Airvaudaise 3 Âge. Boucherie Leford MARNES : Comité des Fêtes – Anciens La Ferme du Patis Combattants – Amitié Marnoise – Florilège – Intermarché ACCA – Appama "la Divine Marnoise". Boulangerie La Romaine SAINT JOUIN DE MARNES : Comité Restaurant le Cygne (Airvault) d’Animations Saint Jouinais – Les Bruno Bernard Magasin Vival (Saint Loup-Lamairé) Marchapattes – Donneurs de Sang – Club du ème Auberge Sainte Catherine (Saint Loup-Lamairé) 3 Âge – Mairie – FNACA – ACCA – Pompiers Pizzeria l’Expresso (Saint Loup-Lamairé) – Le Trac. Laiterie (Saint Loup-Lamairé) IRAIS : Irais Loisirs Animations – ACCA - Boulangerie Moreau (Saint Loup-Lamairé) Mairie. Restaurant au Bon Accueil (Saint Généroux) Restaurant aux Saveurs de la Dive (Grimaudière) SAINT GÉNÉROUX : APPMA “la Brème” – Optique du Val d’Or Atelier Artisanal – ACCA - AFN - Saint Bijouterie “Diam’ Or” Généroux Animations - Mairie. -

Resume Non Technique

SARL THIOLLET Dossier de demande d’autorisation Site de « Les Gruges » d’exploiter AIRVAULT (79) RESUME NON TECHNIQUE Ce résumé non technique a pour fin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter. Il se décompose en 2 parties : Résumé non technique de l’étude d’impact Résumé non technique de l’étude des dangers Le site d’implantation, objet de la présente demande, se trouve sur la commune d’AIRVAULT, dans le département des Deux-Sèvres, au lieu-dit « Les Gruges ». La SARL THIOLLET y exploite actuellement une carrière, régulièrement autorisée au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.), par arrêté préfectoral du 12 janvier 1984. L’autorisation d’exploiter est arrivée à échéance en 2014. La SARL THIOLLET souhaite prolonger la durée de l’exploitation de cette carrière pour une durée supplémentaire de 15 ans, afin de l’exploiter sur une profondeur jusque 105 m NGF. Un relevé topographique a été réalisé en janvier 2017 par un géomètre (cf. annexe). Ce relevé permet d’avoir une vision de l’état actuel de la carrière avant le projet d’augmentation de la profondeur d’extraction. C’est pourquoi, la SARL THIOLLET, représentée par Messieurs THIOLLET Denis et Sylvain, Co- Gérants, sollicite une demande d’autorisation d’exploiter pour la carrière implantée au lieu-dit « Les Gruges » à Airvault (79), vis-à-vis de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.). -

Plateforme D'accompagnement Et De Répit En Nord Deux-Sèvres

Plateforme d’accompagnement et de répit en Nord Deux-Sèvres EHPAD l’Épinette Saint-Martin- Hôpital local Somloire Bouillé-Loretz de Sanzay Mortagne-sur-Sèvre 02 41 46 30 31 02 51 65 12 30 8 places Argenton- Brion- Saint- l’Église près- Cyr- Genneton la- Tourtenay 6 places Val-en-Vignes Thouet Lande A Saint-Maurice- Étusson B Louzy Saint-Martin- Sainte- de-Mâcon Verge Thouars Sainte- Saint-Léger- Saint-Pierre- Radegonde de-Montbrun des- Mauzé- 3 Pas-de-Jeu Échaubrognes Argentonnay Thouarsais Saint-Jacques- de-Thouars Saint-Jean- de-Thouars Missé Oiron Voulmentin Mauléon Coulonges- Nueil- Saint- Thouarsais Luzay Taizé 1 les-Aubiers Aubin- Brie du-Plain Luché- Thouarsais Sainte- La Petite- Gemme Boissière Saint-Varent Saint- Généroux Saint- Saint-Amand- Jouin- Le Pin Brétignolles Irais de- sur-Sèvre Geay Marnes Bressuire Pierrefitte Glénay Availles- Marnes Combrand Thouarsais Cirières 2 Montravers Faye-l’Abbesse Airvault Cerizay Boussais 4 Tessonnière Chiché Assais-les-Jumeaux Louin Saint- Boismé Saint- André- Courlay Maisontiers Loup- sur-Sèvre Lamairé Le Saint-Jouin- Chillou de-Milly Chanteloup La Forêt- Amailloux Pressigny sur-Sèvre La Chapelle- Moncoutant Saint-Laurent Doux Saint-Germain- Lageon Aubigny Pugny Clessé de- Longue- Gourgé Le Breuil- 5 Chaume Bernard Lhoumois 4 Adilly Viennay Moutiers-sous- Neuvy- Oroux Thénezay Hôpital local Chantemerle Largeasse Bouin Fénery La Châtaigneraie La Chapelle- Trayes Châtillon- Saint-Étienne sur-Thouet 02 51 53 65 43 Pougne- Saint-Aubin- La Peyratte La Ferrière- Hérisson le-Cloud en- Saint- Parthenay -

Dérogation À La Loi Barnier Décret 79

oçìíÉë=¶=Öê~åÇÉ=ÅáêÅìä~íáçå=J==a¨ÅêÉí=åø=OMNMJRTU=Çì=PN=ã~á=OMNM SAINT-MARTIN BOUILLE DE-SANZAY LORETZ Maine-et-Loire Maine-et-Loire CERSAY ST-MAURICE ARGENTON BRION-PRES GENNETON LA FOUGEREUSE L'EGLISE -THOUET SAINT-CYR BOUILLE LA-LANDE TOURTENAY SAINT-PAUL ULCOT LOUZY SAINT-MARTIN STE ETUSSON DE-MACON VERGE LE BREUIL MASSAIS SOUS-ARGENTON STE SAINT-PIERRE RADEGONDE DES-ECHAUBROGNES MAUZE SAINT-LEGER ARGENTON THOUARSAIS DE-MONTBRUN LES VALLEES THOUARS SAINT- PAS-DE-JEU CLEMENTIN SAINT-JACQUES MOUTIERS-SOUS DE-THOUARS ARGENTON SAINT-JEAN MISSE LA COUDRE DE-THOUARS MAULEON OIRON NUEIL-LES AUBIERS ST-AUBIN COULONGES DU-PLAIN LA CHAPELLE THOUARSAIS LUZAY -GAUDIN TAIZE VOULTEGON LUCHE BRIE THOUARSAIS LA PETITE LE PIN SAINTE- BOISSIERE GEMME 8 8 8 8 8 8 SAINT-AMAND 8 8 8 3 3 3 SAINT- SAINT-JOUIN 3 3 3 SUR-SEVRE SAINT-VARENT 3 3 3 9 9 9 9 9 9 BRETIGNOLLES 9 9 9 GENEROUX DE-MARNES D D D D D D IRAIS D D D PIERREFITTE GEAY COMBRAND BRESSUIRE GLENAY AVAILLES CIRIERE THOUARSAIS MARNES MONTRAVERS NNN NNN111 111444 FAYE-L'ABBESSE 444999 CERIZAY BOUSSAIS AIRVAULT CHICHE TESSONNIERE ASSAIS-LES SAINT-ANDRE LOUIN JUMEAUX -SUR-SEVRE COURLAY MAISONTIERS BOISME SAINT-LOUP SAINT-JOUIN -LAMAIRE DE-MILLY LE CHILLOU CHANTELOUP LA FORET MONCOUTANT AMAILLOUX PRESSIGNY SUR-SEVRE LA CHAPELLE- SAINT-LAURENT CLESSE DOUX LAGEON SAINT-GERMAIN- PUGNY GOURGE LE BREUIL DE-LONGUE CHAUME AUBIGNY Vendée -BERNARD LHOUMOIS MOUTIERS-SOUS ADILLY THENEZAY NEUVY-BOUIN -CHANTEMERLE LARGEASSE VIENNAY FENERY OROUX LA CHAPELLE TRAYES -SAINT-ETIENNE CHATILLON- POUGNE- LA PEYRATTE HERISSON -

Q 2 Q 2 - Archiprêtrés Et Doyennés Des Deux-Sèvres

AHDP - Q 2 Q 2 - Archiprêtrés et doyennés des Deux-Sèvres A Adilly Q 2 boîte 20-1 Aiffres Q 2 boîte 21 Airvault Q 2 boîte 2-1 Allonne Q 2 boîte 27-1 Amailloux Q 2 boîte 20-2 Amuré Q 2 boîte 12-1 Arçais Q 2 boîte 12-1 Ardilleux Q 2 boîte 10-1 Ardin Q 2 boîte 11-1 Argenton-Château Q 2 boîte 3-1 Argenton-l’Eglise Q 2 boîte 3-1 Assais Q 2 boîte 23-1 Aubigné Q 2 boîte 10-1 Aubigny Q 2 boîte 28-1 Augé Q 2 boîte 24-2 Availles-sur-Chizé Q 2 boîte 6-1 Availles-Thouarsais Q 2 boîte 2-1 Azay-le-Brûlé Q 2 boîte 24-2 Azay-sur-Thouet Q 2 boîte 27-1 B Bagneux Q 2 boîte 29-1 Beaulieu-sous-Bressuire Q 2 boîte 5-2 Beaulieu-sous-Parthenay Q 2 boîte 17-1 Beauvoir-sur-Niort Q 2 boîte 4-1 Béceleuf Q 2 boîte 11-1 Belleville Q 2 boîte 4-1 Bernegoue Q 2 boîte 21 Bessines Q 2 boîte 12-1 Beugné Q 2 boîte 11-2 Bilazay Q 2 boîte 29-2 Boësse Q 2 boîte 3-2 Boismé Q 2 boîte 5-2 Borcq Q 2 boîte 2-2 Bouillé-Loretz Q 2 boîte 3-2 Bouillé-Saint-Paul Q 2 boîte 3-2 Bouin Q 2 boîte 10-1 Boussais Q 2 boîte 2-2 Breloux Q 2 boîte 24-2 Bressuire, Notre-Dame Q 2 boîte 5-1 Bretignolles Q 2 boîte 8-1 Breuil-Chaussée Q 2 boîte 5-2 Brie Q 2 boîte 29-2 Brion-près-Thouet Q 2 boîte 29-2 Brioux-sur-Boutonne Q 2 boîte 6-1 Brûlain Q 2 boîte 21 C Caunay Q 2 boîte 26-1 Celles-sur-Belle Q 2 boîte 7-1 Cerizay Q 2 boîte 8-1 Cersay Q 2 boîte 3-2 Chail Q 2 boîte 18-1 1 AHDP - Q 2 Chambroutet Q 2 boîte 5-2 Champdeniers-Saint-Denis Q 2 boîte 9-1 Champeaux Q 2 boîte 9-1 Chantecorps Q 2 boîte 30-1 Chanteloup Q 2 boîte 19-1 Châtillon-sur-Sèvre Q 2 boîte 15-1 Châtillon-sur-Thouet Q 2 boîte 20-2 Chauray -

RAPPORU Enqtete Publique

Département des DEUX SEVRES Communes d’AIRVAULT – GLENAY – TESSONNIERE RAPPORU ENQTEte puBLIQuE Projet de Création et d’Exploitation d’un parc éolien, de 6 aérogénérateurs de 4,2 MW et d’un poste de livraison, Dit « du Pâtis aux chevaux », situé sur les communes de : AIRVAULT – GLENAY – TESSONNIERE 79 Présenté par : La « S.A.S. ferme éolienne du Pâtis aux chevaux » 20, avenue de La Paix à Strasbourg 67 Le Commissaire Enquêteur 30 novembre 2018 Bernard PIPET SOMMAIRE SOMMAIREE RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE : I – PROJET DE CREATION ET D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN: Pages 1 à 7 A – NATURE DU PROJET : ‘ 1 et 2 B – SITUATION DU PROJET : ‘ 2 et 3 C – ASPECT ENVIRONNEMENTAL DU PROJET : ‘ 3 à 7 II – DEROULEMENT DE L’ENQUETE : pages 8 à 11 A – SAISINE ‘ 8 et 9 B – PUBLICITE ‘ 9 C – DILIGENCES ‘ 9 à 11 III – SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET DES REPONSES DU M.O. : ‘ 12 à 28 P. JOINTES : Plan éloigné du secteur du projet avec les aires d’études immédiate – rapprochée – et éloignées. Plan des infrastructures éoliennes du secteur du projet. Plan des périmètres d’étude de dangers de l’implantation des 6 éoliennes. Plan précis de l’implantation des 6 éoliennes du « Pâtis aux chevaux ». Lettre en date du 18 octobre 2018 des Ets. Wolkswind au C.E. informant du lieu précis d’implantation des 295 m de haies compensatoires et du volume de béton au pied de chaque éolienne, accompagnée de 2 conventions. Le P.V. de communication d’observations de 11 pages, du 6 novembre 2018, au Maître d’ouvrage. -

Sf40hnyjlb17f.Pdf

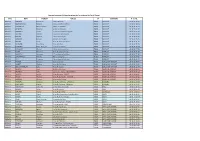

Liste des Assistantes Maternelles agréées de L'airvaudais et du Val du Thouet TITRE NOM PRENOM ADRESSE CP COMMUNE N° DE TEL. Madame GERMAIN Bernadette 20 rue Brelucan 79600 AIRVAULT 06-85-87-95-97 Madame WRZESNIEWSKI Marjorie 20 rue du fief du château 79600 AIRVAULT 09-83-04-28-64 Madame CORNUAULT Marie Christine 36 bis rue rochette 79600 AIRVAULT 05-49-64-90-20 Madame FREBOEUF Michaële 8 allée de l'oranger 79600 AIRVAULT 05-49-70-81-87 Madame MARREAU Jessica 1 place des corderies-Appt 2b 79600 AIRVAULT 06-02-64-05-40 Madame GALLARD Arabelle 1 place des promenades 79600 AIRVAULT 05-49-64-31-98 Madame PROUST Guylaine 19 rue de l'oranger 79600 AIRVAULT 05-49-70-83-27 Madame CHARRON Evelyne 39 allée de l'oranger 79600 AIRVAULT 05-49-64-85-55 Madame PROUST Joëlle 9 rue de la Chaperonnière 79600 AIRVAULT 05-49-64-91-27 Madame GUICHARD Anne Marie 4 rue Gaudhine 79600 AIRVAULT 05-49-64-78-23 Madame ROUSSEAU Marie-Françoise 2 bis rue de Monts 79600 AIRVAULT 05-49-64-90-84 Madame SAINCOURT Chantal 13 rue des Chenevières 79600 AIRVAULT 05-49-64-77-86 Madame BOUET Marianne 9 rue du puits berthelot 79600 BARROUX 05-49-64-40-36 Madame GOUDEAU Véronique 17 rue du puits berthelot 79600 BARROUX 05-49-69-77-33 Madame CHAUVINEAU Nathalie 48 rue de l'église 79 600 BARROUX 09-67-26-17-82 Madame NAIL Françoise 24 rue du puits berthelot 79600 BARROUX 05-49-64-49-23 Madame RAULAIS Pierrette 3 bis rue lavault 79600 BORCQ SUR AIRVAULT 05-49-70-24-67 Madame AUBERT Claudine 1 rue des Patelières 79600 BORCQ SUR AIRVAULT 05-49-64-91-58 Madame DESCOUT-VERLON Lydia -

Liste Des Assistantes Maternelles Agréées De L'airvaudais Et Du Val

Liste des Assistantes Maternelles agréées de L'airvaudais et du Val du Thouet Titre Nom Prénom Adresse CP Commune N° de tel Madame CHARRON Evelyne 39 allée de l'oranger 79600 AIRVAULT 05-49-64-85-55 Madame CHAUVINEAU Nathalie 2 rue de la Folie 79 600 AIRVAULT 09-67-26-17-82 Madame CHESSERON Annick 30 rte d'Availles 79 600 AIRVAULT 05-49-63-37-81 Madame CORNUAULT Marie Christine 36 bis rue rochette 79600 AIRVAULT 05-49-64-90-20 Madame FREBOEUF Michaële 8 allée de l'oranger 79600 AIRVAULT 05-49-70-81-87 Madame GALLARD Arabelle 1 place des promenades 79600 AIRVAULT 05-49-64-31-98 Madame GERMAIN Bernadette 20 rue Brelucan 79600 AIRVAULT 06-85-87-95-97 Madame GUERRY Isabelle 19 bis rue de Brelucan 79600 AIRVAULT 05-49-64-80-33 Madame GUICHARD Anne Marie 4 rue Gaudhine 79600 AIRVAULT 05-49-64-78-23 Madame PEREIRA Joelle 49 route d'Availles 79600 AIRVAULT 06-65-27-28-62 Madame PROUST Guylaine 19 rue de l'oranger 79600 AIRVAULT 05-49-70-83-27 Madame PROUST Joëlle 9 rue de la Chaperonnière 79600 AIRVAULT 05-49-64-91-27 Madame ROUSSEAU Marie Françoise 2 bis rue de Monts 79600 AIRVAULT 05-49-64-90-84 Madame SAINCOURT Chantal 13 rue des Chenevières 79600 AIRVAULT 05-49-64-77-86 Madame MARREAU Jessica 1 place des Corderies – Apt 2B 79600 AIRVAULT 06-80-70-25-40 Madame WRZESNIEWSKI Marjorie 10 rue de l’Aubépine 79600 AIRVAULT 09-83-04-28-64 Madame BONNEAU Colette 3 rue du fief 79600 BARROUX 05-49-69-75-40 Madame BOUET Marianne 9 rue du puits berthelot 79600 BARROUX 05-49-64-40-36 Madame GOUDEAU Véronique 17 rue du puits berthelot 79600 BARROUX 05-49-69-77-33 -

Ferme Éolienne Des Terres Lièges & Ferme Éolienne D'availles Thouarsais

Faites nous part de vos retours sur la Exposition en mairie, Ferme éolienne d’Availles Thouarsais - Irais en exploitation, venez nombreux ! Et donnez votre avis sur le projet de la Ferme éolienne des Terres Lièges ! Afin de vous présenter les suivis du parc éolien en Profitez de l’énergie de l’avenir exploitation, de connaitre vos retours, et de vous Vos questions et vos remarques nous importent. présenter en détail le projet de 6 éoliennes : les Vous pouvez les remettre via la mairie d’Availles-Thouarsais, ou Fermes éoliennes d’Availles Thouarsais - Irais et nous les transmettre par courrier. des Terres Lièges, vous invitent à une exposition Nom, Prénom : ……………………………………………………………………..….. commune qui se déroulera à la salle des Adresse : …………………………………………………………………………………… associations d’Availles-Thouarsais Tél, mail : ………………………………………………………………………………….. les 3 et 10 juillet. Vos remarques et/ou questions: ………………………………... …………………………………………………………………… Deux permanences seront tenues : …………………………………………………………………... mercredi 3 juillet de 14 heures à 17 heures, …………………………………………………………………… mercredi 10 juillet de 16 heures à 19 heures. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Ces 2 fermes éoliennes représentent : …………………………………………………………………… Ferme éolienne …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… des Terres Lièges …………………………………………………………………… & Ferme éolienne d’Availles Thouarsais - Irais Centre régional de Limoges Aéroport de Limoges - Bellegarde Excellence environnementale 87 100 LIMOGES Des représentants de Volkswind seront et