D U V a L B O N N A

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

GUIDE Pratique

GUIDE PRATIQUE 2018 POUR plus d’inforMATIONS SOMMAIRE L’OFFICE DE TOURISME Points d’inforMATION À VOTRE SERVICE TOURISTIQUE p.6 Trésors d’eau MATHEYSINE TOURISME MAISON DU TOURISME DE CORPS p.14 Randonnées Bureau d’information touristique Grande rue, 38970 Corps de la Mure Tel. +33 (0)4 76 30 03 85 p.15 VTT Cyclo 43 Rue du Breuil 38350 La Mure www.villedecorps.fr Tel. +33 (0)4 76 81 05 71 Du 3 juillet au 30 septembre : du lundi au samedi de 9h à p.16 Trésors de sensation [email protected] 12h30 et de 14h30 à 17h www.matheysine-tourisme.com Du 1er octobre au 30 juin : du mardi au vendredi 9h à 12h p.20 Trésors d’histoire et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h Juillet-août : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le dimanche matin de 10h à 12h MAISON DU TOURISME DE p.23 Producteurs LA MOTTE D’AveiLLANS OFFICE DE TOURISME DE L’ALPE 2 Route de la Gare, p.24 Restaurants DU GRAND SERRE 38770 La Motte-d’Aveillans 636 Route de la Mure – Tel. +33 (0) 4 76 30 72 75 p.30 Hébergements 38350 L’Alpe du Grand Serre Du 1er juillet au 31 août : Tel. +33 (0)4 38 75 19 89 du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 p.46 Bien-être [email protected] www.alpedugrandserre.info MAISON DU PARC DES ECRINS p.47 Numéros utiles Juillet-août : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et Place du Docteur Eyraud de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h30 38740 Entraigue De septembre à décembre : du mardi au vendredi Tel. -

CC De La Matheysine Du Pays De Corps Et Des Vallées Du Valbonnais

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC de la Matheysine (Siren : 200040657) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Susville Arrondissement Grenoble Département Isère Interdépartemental non Date de création Date de création 01/01/2014 Date d'effet 01/01/2014 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Eric BALME Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Route du Terril Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 38350 SUSVILLE Téléphone 04 76 81 18 24 Fax 04 76 81 35 61 Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) oui Autre redevance non Population Population totale regroupée 19 485 1/4 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 28,83 Périmètre Nombre total de communes membres : 43 Dept Commune (N° SIREN) Population 38 Ambel (213800089) 28 38 Beaufin (213800311) 20 38 Chantepérier (200086452) 202 38 Cholonge (213801061) 346 38 Cognet (213801160) 41 38 Corps (213801285) 475 38 Entraigues (213801541) 228 38 Laffrey (213802036) 465 38 La Morte (213802648) 134 38 La Motte-d'Aveillans (213802655) 1 722 38 La Motte-Saint-Martin (213802663) 458 38 La Mure (213802697) 5 138 38 La Salette-Fallavaux (213804693) 67 38 La Salle-en-Beaumont (213804701) -

Compte-Rendu Du 05 Mars 201896.26 Ko

CONSEIL DE COMMUNAUTE Communauté de Communes du Du 5 mars 2018 Trièves Compte-rendu Sous réserve de validation en séance le 9 avril 2018 Béatrice Vial est désignée secrétaire de séance. Approbation du compte rendu du conseil du 29 janvier 2018 F 2 abstentions 1- Déploiement du Très Haut Débit dans le Trièves – Présentation effectuée par Damien Michallet, Vice-président délégué à l’aménagement numérique et aux systèmes d’informations en présence d’Eric Menduni et Alexia Marcus du Département de l’Isère Monsieur Michallet rappelle l’investissement du Département en faveur du déploiement de la fibre optique pour l’intégralité de l’Isère. Ainsi, une direction dédiée au Très Haut Débit composée de 14 personnes a été créée en octobre 2016. Ce projet se décline en 3 lots pour sécuriser les appels d’offres et minorer les risques. Il présente le panneau qui sera installé et le logo « Isère THB le Très Haut Débit pour tous ». L’installation du réseau THD est rendue complexe par d’importants délais liés aux prés-requis ; de nombreux travaux sont nécessaires en amont. En effet, il convient de constituer le réseau structurant, puis les nœuds de raccordement optiques (NRO) et ensuite la desserte (entre 12 et 15 mois). 108 NRO sont prévus dans l’Isère dont 4 dans le Trièves. Les NRO constituent le pivot de la construction du réseau ; sans eux, le déploiement de la fibre est impossible. Une DSP a été signée avec Isère Fibre (SFR collectivités) en avril 2016 pour une durée de maintenance du réseau de 25 ans. Leur rôle est de commercialiser le réseau. -

Sud Isère : MATHEYSINE Pdf 499 Ko

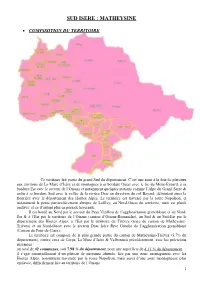

SUD ISERE : MATHEYSINE • COMPOSITION DU TERRITOIRE Ce territoire fait partie du grand Sud du département. C’est une zone à la fois de plateaux aux environs de La Mure d’Isère et de montagnes à sa bordure Ouest avec le lac du Mont-Eynard, à sa bordure Est avec le secteur de l’Oisans et notamment quelques stations comme l’Alpe du Grand Serre & enfin à sa bordure Sud avec la vallée de la rivière Drac en direction du col Bayard, délimitant ainsi la frontière avec le département des Hautes Alpes. Le territoire est traversé par la route Napoléon, et notamment la pente particulièrement abrupte de Laffrey, au Nord-Ouest du territoire, mais est plutôt enclavé, et ce d’autant plus en période hivernale. Il est bordé au Nord par le secteur du Pays Vizillois de l’agglomération grenobloise et au Nord- Est & à l’Est par le territoire de l’Oisans (canton d’Oisans-Romanche), au Sud & au Sud-Est par le département des Hautes Alpes, à l’Est par le territoire du Trièves (reste du canton de Matheysine- Trièves) et au Nord-Ouest avec le secteur Drac Isère Rive Gauche de l’agglomération grenobloise (Canton du Pont-de-Claix). Le territoire est composé de la plus grande partie du canton de Matheysine-Trièves (5,7% du département), contre ceux de Corps, La Mure d’Isère & Valbonnais précédemment, avec les précisions suivantes : un total de 42 communes, soit 7,98 % du département, pour une superficie de 8,11 % du département il s’agit essentiellement d’un plateau de moyenne altitude, liée par une zone montagneuse avec les Hautes Alpes, notamment traversée par la route Napoléon, mais aussi d’une zone montagneuse plus enclavée, difficilement liée au territoire de l’Oisans. -

POINT LOUP ISERE - 2020 26 Lettre D’Information Sur La Mise En Œuvre Du Plan National D’Actions Sur Le Loup Et Les Activités D’Élevage Au Niveau Départemental

POINT LOUP ISERE - 2020_26 Lettre d’information sur la mise en œuvre du Plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage au niveau départemental Le 06 novembre 2020 PROTECTION DES TROUPEAUX Les formulaires de demande de contrat d’aide à la protection 2020 arrivés en DDT avant la date limite du 30 mai 2020 sont en cours de traitement. ► plus d’informations sur la protection au 06-67-59-08-23 DOMMAGES AUX TROUPEAUX NUMÉROS DE PERMANENCE PRÉDATION → Déclarer une attaque en vallée : 07-78-10-61-99 (Direction Départementale des Territoires de l’Isère) → Déclarer une attaque en alpage : 04-76-71-10-25 (Fédération des Alpages de l’Isère) → En cas de découverte d’un cadavre de loup (accident) ou de destruction d’un loup (défense des troupeaux), merci de le signaler immédiatement au 07-78-10-61-99. Pour information : - 371 constats ont été instruits sous Géoloup à ce jour depuis le 1er janvier 2020 ; - 5 constats sont actuellement en cours d’instruction en DDT ; - 3 constats sont en cours de rédaction ou de transmission par les services constateurs. ► plus d’informations sur le suivi des attaques et l’indemnisation au 07-78-10-61-99 DÉFENSE DES TROUPEAUX L’arrêté du 23 octobre 2020 portant à connaissance le nombre maximum de loups (Canis lupus) dont la destruction est autorisée en 2020 a porté le plafond national de 98 à 110 spécimens. Pour information : Au 06/11/20, sur le plafond national des 98 spécimens de loups pouvant être détruits en 2020, l’Isère participe à hauteur de 12 spécimens de loups détruits dans le cadre réglementaire -

Liste Des Communes Objets De La Demande De Reconnaissance En

Liste des communes objets de la demande de reconnaissance en calamité sécheresse 2018 secteur n°1 centre Isère : communes de : Allevard, Autrans-Méaudre en Vercors, Barraux, Bernin, Biviers, Bresson, Brié-et- Angonnes, Champ-sur-Drac, Champagnier, Chamrousse, Chapareillan, Château-Bernard, Châtelus, Chichilianne, Choranche, Claix, Corenc, Corrençon-en-Vercors, Coublevie, Crêts en Belledonne, Crolles, Domène, Échirolles, Engins, Entre-deux-Guiers, Eybens, Fontaine, Froges, Gières, Goncelin, Grenoble, Gresse-en-Vercors, Herbeys, Hurères, Jarrie, La Buissière, La Chapelle-du-Bard, La Combe-de-Lancey, La Ferrière, La Flachère, La Pierre, La Sure en Chartreuse, La Terrasse, La Tronche, Lans-en-Vercors, Laval, Le Champ-près-Froges, Le Cheylas, Le Gua, Le Moutaret, Le Pont-de-Claix, Le Sappey-en- Chartreuse, Le Touvet, Le Versoud, Les Adrets, Lumbin, Malleval-en-Vercors, Meylan, Miribel-Lanchâtre, Miribel-les-Échelles, Mont-Saint-Marn, Montaud, Montbonnot-Saint-Marn, Montchaboud, Murianee, Notre-Dame-de-Mésage, Pinsot, Poisat, Pont-en-Royans, Pontcharra, Presles, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Rencurel, Revel, Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bernard, Saint-Christophe-sur- Guiers, Saint-Éenne-de-Crossey, Saint-Guillaume, Saint-Hilaire, Saint-Ismier, Saint-Jean-le-Vieux, Saint- Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marn-d'Hères, Saint-Marn-d'Uriage, Saint-Maximin Saint-Michel-les-Portes, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Nizier-du-Moucheroe, Saint-Pancrasse, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-d'Entremont, -

VALBONNAIS VALLEY– Escalade Sur Blocs

VALBONNAIS VALLEY– Escalade sur blocs Topo artisanal et non exhaustif des sites majeurs (!) d'Entraigues, Le Désert et Fond Turbat. La Mecque du Bloc en Matheysine. Département de l’Isère (38) Edition de 2018.. Encore et toujours de nombreuses possibilités d'ouvertures. Cotations non confirmées ! Topo Valbobloc – Juin 2018 – Copyright Mounier 1 INTRODUCTION Incroyable mais il y a des sites de blocs dans ce coin-là les Ecrins. En fonction de la saison (neige…), du temps disponible (approche), de la motivation (engagement…) et du nombre de pareurs disponibles, on pourra choisir entre: • Entraigues: Une dizaine de blocs répartis sur 3 secteurs. Approche courte (< 5min), réceptions excellentes, difficultés raisonnables (entre 4 et 8a+). Altitude 800 mètres donc grimpable une bonne partie de l'année. C’est un bon compromis. • Le Désert: Sûrement beaucoup de possibilités dans le chaos, mais rien de vraiment majeur ni accessible… Pas vraiment exploité. Quelques blocs sont fléchés – entre 5 et 6b. Sans doute du très dur (?) dans le gros bloc en bas. Approche courte (< 5min). • Font Turbat: Plusieurs secteurs le long du chemin qui mène au refuge de Font Turbat. Entre 15 min pour les premiers blocs et 1H30 de marche pour mériter le dernier secteur et sa vue magnifique sur la face NW de l’Olan (attention à la neige jusqu’au début de l’été). Une seule constante : les moutons ! Topo Valbobloc – Juin 2018 – Copyright Mounier 2 Table des matières Contents INTRODUCTION .................................................................................................................................................................. -

Présentation Des EMALA

présentation des EMALA Circonscriptions iséroises -- IEN Grenoble Montagne -- IEN Grenoble Montagne présentation des EMALA Hervé Ranville jeudi 9 juin 2005 Circonscriptions iséroises Page 1/3 présentation des EMALA 1. HISTORIQUE. Pendant lannée scolaire 1984-1985, la circonscription de Grenoble Montagne avait mis en place une expérience de regroupement pédagogique sur plusieurs cantons. Cette expérience a eu pour suite lélaboration dun projet pédagogique ministériel mis en oeuvre dans le canton de Monestier de Clermont et dans les cantons de Valbonnais et de Corps. Dès la rentrée de septembre 1986, lEMALA était mise en place dans le canton de Monestier de Clermont et un an plus tard , septembre 1987, dans ceux de Valbonnais, de Corps et une partie du canton de La Mure. 2. MISE en place dune EMALA. Cest lInspecteur dAcadémie qui met en place un poste dEMALA pour intervenir sur un secteur géographique précis. Le financement de lEMALA est assuré par la DATAR, en subventionnant à hauteur de 80%, les 20% restants étant pris en charge par une collectivité locale. Le conseil général participe ensuite aux frais de fonctionnement . Le CRDP intervient à plusieurs niveaux : frais de fonctionnement et de maintenance du véhicule, dotation de documentation, de matériel et sa maintenance, remplacement temporaire, formation du responsable en audio-visuel, informatique... ouverture de tous les services du CRDP. 3. OBJECTIFS. 3.1. Apporter aux enseignants des écoles isolées un soutien pédagogique multiforme : documentation, matériel, liaison inter-écoles, assistance pédagogique dans le cadre de la mise en oeuvre dun projet éducatif, pédagogique. 3.2. Participer à la rupture de lisolement des maîtres et des élèves. -

Revue De Géographie Alpine, 107-4 | 2019 the End of "White Gold" in the Mountains? 2

Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine 107-4 | 2019 Varia 2019 The end of "white gold" in the mountains? Evolutions of the dairy economy in the territories of Sud-Isère Sophie Madelrieux, Maud Hirczak, Agnès Bergeret and Françoise Alavoine- Mornas Electronic version URL: http://journals.openedition.org/rga/5779 DOI: 10.4000/rga.5779 ISSN: 1760-7426 Publisher Association pour la diffusion de la recherche alpine Electronic reference Sophie Madelrieux, Maud Hirczak, Agnès Bergeret and Françoise Alavoine-Mornas, « The end of "white gold" in the mountains? », Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine [Online], 107-4 | 2019, Online since 24 June 2019, connection on 04 April 2020. URL : http://journals.openedition.org/rga/ 5779 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rga.5779 This text was automatically generated on 4 April 2020. La Revue de Géographie Alpine est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. The end of "white gold" in the mountains? 1 The end of "white gold" in the mountains? Evolutions of the dairy economy in the territories of Sud-Isère Sophie Madelrieux, Maud Hirczak, Agnès Bergeret and Françoise Alavoine- Mornas Introduction: what are the future of undifferentiated milk production in mountain areas? 1 Many studies converge on the observation of an uncertain future of milk production in certain mountain areas, following the end of milk quotas and widespread competition among producers (Dervillé et al., 2012). Relationships between milk production and territories are evolving with major restructuring (Roguet et al., 2015) and gaps are widening between production basins, particularly between plains and mountains (Ricard, 2014), except for areas benefiting from high added value as some Protected Designations of Origin (PDO). -

Tétras-Lyretétras-Lyre Enen Isèreisère

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’ISÈRE LeLe Tétras-lyreTétras-lyre enen IsèreIsère Aménageurs, gestionnaires et usagers de la montagne, soyons vigilants Connaissance et gestion des galliformes de montagne Connaissance et gestion des galliformes Le Tétras-lyre, oiseau emblématique de la montagne e Tétras-lyre est une espèce à haute valeur patrimoniale pour Distribution de l’habitat favorable L l’Isère car il est indissociable de au Tetras-Lyre dans les massifs isérois la notion de richesse et de diversité (année 2000 source FDCI) du milieu montagnard. Notre département accueille 10% de la totalité des effectifs vivant en France, soit 2 000 à 2 500 oiseaux adultes. Leur présence a été observée au moins une fois par an pendant les dix dernières années dans 114 des 533 communes iséroises. La population semblait régresser inexorablement, mais aujourd’hui on enregistre une phase (fragile) de stabilité grâce aux efforts déployés pour maintenir des conditions d’habitat favorable à l’espèce. Légende Habitat Tétras-lyre 2 Un habitat particulièrement riche e Tétras-lyre fuit les paysages homogènes. Pour satisfaire les Statut communal du Tétras-lyre en Isère L impératifs de son cycle annuel (année 2000 source OGM) de vie (parades nuptiales, nidification, élevage des jeunes et hivernage) il lui faut une végétation diversifiée et du Légende calme. Statut communal Il affectionne tout particulièrement les Absence zones de transition situées entre 1400 m Présence régulière et 2 300 m, avec leurs mosaïques de forêts Présence irrégulière claires, de sous-bois bien développés, Disparition l’alternance de prairies et de landes à rhododendrons et myrtilles. -

MASSIF DE L'oisans (Identifiant National : 820031930)

Date d'édition : 03/06/2021 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031930 MASSIF DE L'OISANS (Identifiant national : 820031930) (ZNIEFF Continentale de type 2) (Identifiant régional : 3830) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN RHONE- ALPES (CHATELAIN Marc), .- 820031930, MASSIF DE L'OISANS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 55 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031930.pdf Région en charge de la zone : Rhône-Alpes Rédacteur(s) :DIREN RHONE-ALPES (CHATELAIN Marc) Centroïde calculé : 898080°-1998856° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009 Date actuelle d'avis CSRPN : 07/06/2019 Date de première diffusion INPN : Date de dernière diffusion INPN : 28/05/2021 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 5 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 5 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 5 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 6 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 6 7. ESPECES ...................................................................................................................................... -

2009-Depliant-Valbonnais.Pdf

Les balades incontournables Fiche d’identité du Valbonnais Localisation Le secteur du Valbonnais est situé au Nord- Le sentier du Béalier et le canal des Moines Ouest du massif des Ecrins avec les vallées de Départ : Entraigues (derrière l’école) - durée totale : 3 h, la Bonne, de la Malsanne et plus à l’Ouest de dénivelée positive : 150 m. Vallée de la Bonne. la vallée de la Roizonne. Coup de Le vallon du Tourot - La Selle, 1 902 m Superficie 12 700 ha en zone cœur cœur Départ : parking de Confolens - durée de la montée : 3 h, 20 180 ha en aire optimale d’adhésion dénivelée positive : 780 m. Possibilité de prolonger au col Communes 4 en zone cœur (Valjouffrey, Entraigues, Le du Paletas, à la Brèche du Périer ou le col de la Périer et Chantelouve) et 3 en aire optimale LE VALBONNAIS Rouméïou. Vallée de la Malsanne. d’adhésion (Valbonnais, Oris-en-Rattier et Le lac du Vallon - 2 493 m Lavaldens) Population 1662 habitants permanents dans le canton Départ : hameau des Bosses à Chantelouve - durée de la Altitude 670m au Pont du Prêtre (le point le plus bas montée : 4h30, dénivelée positive : 1 360 m. du Parc !) à 3 564m au sommet de l’Olan Parc national Possibilité de prolonger jusqu’au col du Rochail (2 756 m). Vallée de la Malsanne. Sommet L’Olan, sommet mythique. Lacs Le lac du Vallon dont la profondeur de 47 m est Le lac Labarre - 2393 m due à la présence d’une faille. des Ecrins Départ : parking du village de Valsenestre à Valjouffrey Flore Quelques espèces caractéristiques en flânant (variante du départ en rive droite à 1 km½ avant le hameau).