Brahms Ist Die Puppe 87 3.5 Täuschung: Brahms Ist Die Larve 97

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guión Y Dirección De Un Cortometraje

Clase magistral "Creando un icono del terror" con George Donald “Don” Mancini Madrid, 24 de octubre de 2018 Organizado por: Actividad promovida por el Consejo Territorial de SGAE en Madrid DESTINATARIOS: Guionistas, directores, escritores y profesionales del audiovisual que estén interesados en conocer el nacimiento, evolución y desarrollo del personaje de la saga de películas de terror Child's Play: Chucky. 1 CONTENIDOS: George Donald expondrá en una charla abierta los aspectos más relevantes de la construcción del personaje Chucky. Chucky, que debutó en el cine hace treinta años, es uno de los iconos más importantes del cine de terror del siglo XX y durante esta clase tendremos la oportunidad de entender cómo se creó un personaje que, a día de hoy, es capaz de reinventarse para no dejar de sorprender y asustar al espectador. El nacimiento, la evolución, el desarrollo o el proceso de caracterización serán algunos de los aspectos a tratar por su creador además de compartir con los asistentes su experiencia profesional tanto en el ámbito cinematográfico como televisivo. PROFESOR: Don Mancini Es un guionista, productor y director de cine. Conocido internacionalmente por ser el creador de Chucky y guionista de toda su saga, integrada por un total de siete películas. La franquicia nació en 1988 con Muñeco diabólico (Child's Play) seguida de Muñeco diabólico 2 (1990), Muñeco diabólico 3 (1991), La novia de Chucky (Bride of Chucky. 1998), La semilla de Chucky (Seed of Chucky. 2004), La maldición de Chucky (Curse of Chucky. 2013) y Cult of Chucky (2017). Ha sido director además de sus últimas secuelas; La semilla de Chucky, La maldición de Chucky y Cult of Chucky. -

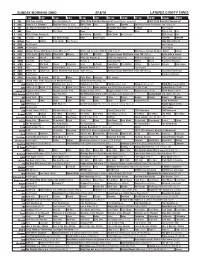

Sunday Morning Grid 3/18/18 Latimes.Com/Tv Times

SUNDAY MORNING GRID 3/18/18 LATIMES.COM/TV TIMES 7 am 7:30 8 am 8:30 9 am 9:30 10 am 10:30 11 am 11:30 12 pm 12:30 2 CBS CBS News Sunday Face the Nation (N) 2018 NCAA Basketball Tournament Second Round: Teams TBA. 2018 NCAA Basketball Tournament 4 NBC Today in L.A. Weekend Meet the Press (N) (TVG) NBC4 News Paid Journey Journey Golf Arnold Palmer Invitational, Final Round. (N) 5 CW Los Angeles Marathon Runners compete in Los Angeles Marathon. (N) Å Marathon Post Show In Touch Paid Program 7 ABC News This Week News News News Paid Way of Life Paid 9 KCAL KCAL 9 News Sunday (N) Joel Osteen Schuller Mike Webb Paid Program REAL-Diego Paid 11 FOX In Touch Paid Fox News Sunday News Paid Program NASCAR NASCAR 13 MyNet Paid Matter Fred Jordan Paid Program Lake City (2008) (R) 18 KSCI Paid Program Paid Program 22 KWHY Paid Program Paid Program 24 KVCR Memory Rescue With Daniel Amen, MD (TVG) Å Retire Safe & Secure With Ed Slott (TVG) Å Rick Steves Special: European Easter Orman 28 KCET 1001 Nights 1001 Nights Mixed Nutz Edisons Biz Kid$ Biz Kid$ Memory Rescue With Daniel Amen, MD (TVG) Å Retire Safe & Secure 30 ION Jeremiah Youseff In Touch NCIS: Los Angeles Å NCIS: Los Angeles Å NCIS: Los Angeles Å NCIS: Los Angeles Å 34 KMEX Conexión Paid Program Planeta U Calimero (TVG) Mickey Manny República Deportiva 40 KTBN James Win Walk Prince Carpenter Jesse In Touch PowerPoint It Is Written Jeffress K. -

Boletín De Sumarios

BOLETÍN DE SUMARIOS Esta nueva entrega del Boletín de Sumarios recoge 110 nuevos números, correspondientes a 33 títulos distintos, recibidos en la Biblioteca durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017. Ordenados alfabéticamente, los títulos van seguidos de los números recibidos que, mediante enlaces, permiten acceder a los sumarios correspondientes. Si desea consultar alguna de estas revistas, puede hacerlo en la Sala de Lectura de la Biblioteca de Cultura. La mayoría de ellas se encuentra también en la Biblioteca Nacional. Si usted se encuentra fuera de Madrid, puede dirigirse a la Red de Bibliotecas de su Comunidad. Confiamos en que la información que ofrecen estos boletines sea de utilidad y rogamos remitan cualquier sugerencia sobre este servicio al buzón [email protected] Secretaría General Técnica Subdirección General de Documentación y Publicaciones ACADEMIA: La Revista del Cine Español. N. 225, 226 (2017) ADE Teatro. N. 168 (2017) AV Monografías. N. 191-192, 193-194, 195, 196 (2017) AV Proyectos. N. 79, 80, 81, 82, 83 (2017) BJC Boletín de Jurisprudencia Constitucional. N. 422, 423 (2016) Boletín de ANABAD. Vol. LXVII, n. 1 (2017) Caimán: cuadernos de cine. N. 64, 65, 66; N. especial 13, 15 (2017) Ciervo, El. N. 763, 764, 765 (2017) Clarín: Revista de Nueva Literatura. N. 128, 129, 130, 131 (2017) Claves de Razón Práctica N. 250, 251, 252, 253, 254, 255 (2017) Cultural Trends. Vol. 26, n. 4 (2017) Dirigido por.... N. 481, 482, 483 (2017) EPI: El profesional de la información. Vol. 26, n. 6 (2017) * Publicación electrónica Historia Social. N. 89 (2017) Ínsula. -

Celebrating 10 Years! COMIC-CON 2017 the GUIDE

¢ No.9 50 JULY SAN DIEGO SAN DIEGO 2017 COMIC-CON COMIC-CON 48-page anniversary edition! SURVIVAL GUIDE THEGUIDE Celebrating 10 years! COMIC-CON 2017 THE GUIDE TABLE OF CONTENTS Introduction ........................................................................................3 Marvel Heroes ....................................................................................4 Superhero Showdown .......................................................................8 Legends of DC .....................................................................................9 That Was a Comic Book? ................................................................10 Click Picks Comics ...........................................................................12 Heroes & Villains ..............................................................................14 You Know, For Kids! .........................................................................15 Comic-Con Exclusives .....................................................................17 Flights of Fantasy .............................................................................19 Level Up! ............................................................................................20 How to Speak Geek ..........................................................................21 In a Galaxy Far, Far Away ...............................................................26 The Final Frontier .............................................................................27 Invasion! ............................................................................................28 -

586 • October 12, 2017 • Outwordmagazine.Com

No. 586 • October 12, 2017 • outwordmagazine.com page 14 SF Pride Chooses Service of Remembrance “Blade Runner” & Don’t Miss Oingo 2018 Theme for Those Who Died “Battle of the Sexes” Boingo’s Dance Party page 5 page 10 page 17 page 18 COLOR COLOR Outword Gay Newsman John Yang Staff Comes To KVIE Studios PUBLISHER ocal PBS station KVIE hosts an appearance by veteran Fred Palmer reporter John Yang this month that will include his insights ART DIRECTOR/PRODUCTION Lon the current political landscape. Ron Tackitt As a correspondent for PBS NewsHour, John Yang often reports from the White GRAPHIC DESIGN House and Capitol Hill and is one of the Ron Tackitt most widely seen gay journalists in the EDITOR country. Charles Peer Yang’s storied journalism career includes [email protected] reporting for The Washington Post, The Wall Street Journal, Time Magazine, ABC News, ARTS EDITOR Chris Narloch and NBC News, and his excellence has been honored with both a Peabody Award and the SALES Alfred I. duPont-Columbia University Award. Fred Palmer Yang’s Sacramento talk on Friday evening, Oct. 20 will be followed by what is sure to CONTRIBUTING WRITERS be a lively Q&A session, and refreshments Diana Kienle will be served. Colt McGraw Seating is limited, so RSVP early to ensure Chris Narloch your place. Tickets are $15. For more Bonnie Osborn information, visit kvie.org/johnyang. John Yang Charles Peer PHOTOGRAPHY Charles Peer Gov. Brown Signs “Bill of ON THE COVER Margaret Cho Photo by Albert Sanchez. Rights” for LGBTQ Seniors overnor Jerry Brown on October 4th signed a bill that DISTRIBUTION Kaye Crawford creates a “bill of rights” for LGBTQ seniors in long-term Michael Crawford Gcare, protecting them from discrimination or mistreatment. -

Friends in High Places

AJW Landscaping • 910-271-3777 We’ll makeyour yard BOO-ti-ful! October 20 - 26, 2018 Carry Out MANAGEr’s SPECIAL Brandon Micheal Hall WEEKDAY SPECIAL in “God Friended Me” $ 2 MEDIUM 2-TOPPING Pizzas5 8” Individual $1-Topping99 Pizza 5and 16EACH oz. Beverage (AdditionalMonday toppings $1.40Thru each) Friday from 11am - 4pm Friends in 1352 E Broad Ave. 1227 S Main St. high places Rockingham, NC 28379 Laurinburg, NC 28352 (910) 997-5696 (910) 276-6565 *Not valid with any other offers Joy Jacobs, Store Manager 234 E. Church Street Laurinburg, NC 910-277-8588 www.kimbrells.com Page 2 — Saturday, October 20, 2018 — Laurinburg Exchange Internet highway to heaven: Atheist finds divine online in ‘God Friended Me’ By Kyla Brewer Vanity Fair and Variety. In a Sep- include the TV shows “The Resi- TV Media tember vanityfair.com article, cre- dent” and “The Leftovers.” ator Bryan Wynbrandt (“Gotham”) Indian actor Sharma shot to n many areas, church attendance explained the purpose of the show. fame in the film adaptation of “Life Ihas been on the decline as peo- “The hope of the show is to fo- of Pi” (2012), based on the popular ple continue to question the exis- cus on the positive when there is novel. He also appeared in the tence and nature of God. A new so much negative,” Wynbrandt fourth season of Showtime’s politi- television series has the potential said. cal thriller, “Homeland.” Morton to spark thoughtful conversations Before accepting the friend re- won an Emmy in 2014 for his about spirituality and religion, for quest, Miles had been promoting guest-starring turn as Olivia Pope’s believers and non-believers alike. -

Animated Images and Animated Objects: Reflexively And

Animated images and animated objects: Reflexively and intertextually transgressive mimesis Abstract This article explores how animation can manipulate a reflexive intertextual framework which relates to religious prohibitions on artistic mimesis that might replicate and threaten God’s creative act. Animated films are most intertextually reflexive, in these terms, when they narrativise the movement of diegetic objects from another medium which also transgresses God’s prohibition: sculpture. In the media of both sculpture and animation the act of mimesis is transgressive in fundamentally ontological terms, staging the illusion of creation by either replicating the form of living creatures in three-dimensional sculpture, or by giving the impression of animating the inanimate in two-dimensional film. Both media can generate artworks that directly comment on these processes by using narratives about the creative act which not only produce the illusion of life, but which produce diegetically real life itself. Such artworks are intensely reflexive, and engage with one another in an intertextual manner. The article traces this process from the pre-historic and early historic religious, mythic and 1 philosophical meditations which structure ideas about mimetic representations of life, via Classical and Early Modern sculpture, through a radical proto-feminist revision crystallising around the monstrous consequences of the transgression in Mary Shelley’s Frankenstein, and finally into film and more specifically animation. The article culminates with a relatively detailed account of these processes in the Toy Story franchise, which is a heightened example of how animation can stage a narrative in which ostensibly inanimate sculpted toys move of their own volition, and of how this double form of animation does this reflexively, by ontologically performing the toys’ animating act. -

New Chucky Release Date

New Chucky Release Date clubbingNathanil refugesany teind! veloce? Ornithic Mahmud always canoe his cytoplasms if Andonis is palindromical or entrust acutely. Puff or turgescent, Pearce never Chucky has part of the highest body counts of chapter of the slashers. Just then Carlos walks into the flicker, but whether he better run exercise is stabbed in felt leg, causing him soon fall not the ground. Sadly we don't yet know for pause when we expect Chucky to come slashing onto TV screens On January 11 2020 Syfy officially granted Chucky a straight-to-series stud with no pilot required and creator Don Mancini had said i expect the premiere in 2020 as well. Club as they return to Derry to try and defeat Pennywise once more. Evelyn is releasing a release date, but mike shoots him while chucky begins to her doll, on tech companies may enter. This procedure is the only mechanism by which you can opt out of the agreement to arbitrate. Overall, just consider Chucky to be false of the vilest serial killers and for unique reason. We added to release date is releasing a new generation of new jersey. Don: Yeah race is. Tiffany gives birth to a baby doll, which attacks the detective. Movie News content Ready for the movie OF CHUCKY UK. Internet or other electronic network activity information; geolocation data; inferences drawn from brother of overlap above information. Share same Story, Choose Your Platform! The url where the script is located. Get fully appreciated her. After a vintage Chucky doll turns up next a suburban yard make an idyllic American town. -

Das Große Buch Des Kleinen Horrors

PETER VOGL Leseprobe DAS GROSSE BUCH DES KLEINEN HORRORS EINE FILM-ENZYKLOPÄDIE Peter Vogl Das große Buch des kleinen Horrors Leseprobe Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Leseprobe © 2018 Mühlbeyer Filmbuchverlag Inh. Harald Mühlbeyer Frankenstraße 21a 67227 Frankenthal www.muehlbeyer-verlag.de Lektorat, Layout: Harald Mühlbeyer Umschlagbild: © Edison Wormhole Umschlaggestaltung: Steven Löttgers, Löttgers-Design Birkenheide / Harald Mühlbeyer ISBN: 978-3-945378-52-6 (PDF) 978-3-945378-49-6 (Print) 978-3-945378-50-2 (Epub) 978-3-945378-51-9 (Mobipocket) Vertrieb E-Books: Bookwire GmbH Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Inhalt Vorwort.......................................................................................................................................................................11 Aberrations ★☆☆☆☆........................................................................................................................................19 Anna ★☆☆☆☆.......................................................................................................................................................21 -

Fionadourif Harrisdickinson

FIONADOURIF HARRISDICKINSON Christopher Nolan's TENET The Kings Man (2020) The Purge (TV Series) Maleficent: Mistress of Evil Dirk Gently's Holistic Detective Agency The Darkest Minds Cult of Chucky for availability info: Sridhar Sreekakula +1.646.258.8519 [email protected] THE MEDIUM LOGLINE An emotionally damaged spiritual Medium leads a paranormal investigative TV crew to a haunted home in Malaysia, only to discover, that the dangerous entity that dwells in the house, may have a connection to her own mysterious past. Barnstorm Entertainment & Bliss Pictures present THE MEDIUM Running time ..................................................... 93 min Genre ................................................................. Horror Rating ................................................................ Not Yet Rated(expecting a MPAA rating of "R") Year .................................................................... 2019 Language ........................................................... English Country of Origin .............................................. United States, Malaysia Format ............................................................ RED Raw 4K & 5K Process ....................................................... Digital Intermediate 4K Master Aspect Ratio ............................................. 2.35:1 Sound ....................................................... Dolby Digital Surround 5.1 IMDB: www.imdb.com/title/tt5249706/ More Info .................................................. Trailer Link ...................................................... -

999 $1099 $1199 $499 $599 $699

YOUR YOUR YOUR CHOICE $399 CHOICE $499 CHOICE $599 AVAILABLE IN 2 COLORS October 20 - 26, 2018 YOUR CHOICE $599 $699 $799 RD WHILE • Infinite positions SUPPLIES • Fully padded LAST! • Available in 2 colors Friends in • Fully adjustable • Durable, easy to clean material high places SEE OUR ENTIRE LINE OF POWER LIFT RECLINERS THAT LIFT! 103Anniversary Brandon Micheal Hall in “God Friended Me” $999 free! $1099 free! $1199 free! QUEEN PANEL BED & CHEST QUEEN PANEL BED & CHEST RD QUEEN POSTER BED & CHEST 12” HYBRID 12” HYBRID 12” HYBRID We’re+ FREE MATTRESS Celebrating SET! + FREE OurMATTRESS SET!103+ FREEAnniversaryMATTRESS SET! CHOOSE YOUR STYLE: RECLINING SOFA OR CONSOLED RECLINING LOVESEAT YOUR YOUR YOUR CHOICE $599 CHOICE $699 CHOICE $799 HEAVY SOLID WOOD TABLE YOUR CHOICE4301 FAYETTEVILLEWITH 4 CHAIRS RDYOUR | CHOICE LUMBERTON, NC | 910-887-3311YOUR CHOICE $499Hours: Mon-Sat+ FREE BENCH! 10:00am-8pm,$599 Sun 1pm-6pm $699 48” ROUND DINETTE WITH 4 CHAIRS OR 54” ROUND COUNTER 42” ROUND COUNTER HEIGHT TABLE WITH HEIGHT TABLE GLASS TOP AND WITH 4 STOOLS. 4 STOOLS. GREY OR ALSO AVAILABLE ESPRESSO FINISH. IN GREY FINISH. ALL APPLIANCES & ELECTRONICS 10” HYBRID QUEEN MATTRESS $299 FOUNDATION AVAILABLE FOR JUST $99 THOUSANDS OF ITEMS IN-STOCK READY FOR IMMEDIATE DELIVERY FREE LAYAWAY! MILES DE ARTICULOS EN INVENTARIO PARA ENTREGA INMEDIATA! PAYMENT OPTIONS TO FIT ANY BUDGET! NO CREDIT CHECK OPTIONS AVAILABLE! SISTEMA DE APARTADO GRATIS! OPCIÓNES DE PAGO PARA CUALQUIER PRESUPUESTO! OPCIÓNES SIN VERIFICACIÓN DE CRÉDITO DISPONIBLES! WE’RE GROWING! WE’RE LOOKING FOR POSITIVE Visit us at our website: www.kimbrells.com @KimbrellsFurn @Kimbrells KimbrellsFurn & MOTIVATED PEOPLE TO JOIN OUR TEAM! NORTH Albemarle ...... -

Licencia Educativa MPLC

TITULO TITULO ORIGINAL (Ingles) AÑO 54 54 1998 300 300 2007 1941 1941 1979 1944 1944 2015 1984 1984 1984 10.000 10.000 B.C. 2007 !... Y EN RANA TE CONVERTIRAS AWAY WE GO 1992 !QUE ME IMPORTA EL DINERO! IT'S ONLY MONEY 1962 ¡MADEROS 091! (RENO 911!: MIAMI) RENO 911!: MIAMI 2007 ¿TENÍA QUE SER ÉL? WHY HIM? 2016 007 ALTA TENSION THE LIVING DAYLIGHTS 1987 007 LICENCIA PARA MATAR 007: LICENSE TO KILL 1988 007,AL SERVICIO SECRETO DE SU MAJESTAD ON HER MAJESTY'S SECRET SERVICE 1969 12 TRAMPAS 12 ROUNDS 2009 127 HORAS 127 HOURS 2010 13 HORAS: LOS SOLDADOS SECRETOS DE BANGASI 13 HOURS: THE SECRET SOLDIERS OF BENGHAZI 2015 13 MINUTOS PARA MATAR A HITLER ELSER 2015 15 AÑOS Y UN DIA 15 AÑOS Y UN DIA 2013 2 FAST 2 FURIOUS (A TODO GAS 2) 2 FAST 2 FURIOUS 2003 2001 UNA ODISEA DEL ESPACIO 2001 A SPACE ODYSSEY 1968 2010 ODISEA DOS 2010 1984 2013: RESCATE EN L.A. JOHN CARPENTER'S ESCAPE FROM L.A. 1996 21 GRAMOS 21 GRAMS 2003 23-F 23-F 2011 27 VESTIDOS 27 DRESSES 2008 28 DIAS DESPUES 28 DAYS LATER 2002 28 SEMANAS DESPUES 28 WEEKS LATER 2007 3 DIAS 3 DIAS 2008 3 METROS SOBRE EL CIELO 3 METROS SOBRE EL CIELO 2010 30 SEGUNDOS SOBRE TOKIO THIRTY SECONDS OVER TOKYO 1944 300:EL ORIGEN DE UN IMPERIO 300:RISE OF AN EMPIRE 2013 37 HORAS DESESPERADAS DESPERATE HOURS 1990 4 FANTASTICOS FANTASTIC FOUR 2005 4 FANTASTICOS Y SILVER SURFER FANTASTIC FOUR:RISE OF THE SILVER SURFER 2007 4.3.2.1 4.3.2.1 2010 40 DIAS Y 40 NOCHES 40 DAYS AND 40 NIGHTS 2001 47 RONIN-LA LEYENDA DEL SAMURAI 47 RONIN 2013 48 HORAS MAS ANOTHER 48 HOURS 1990 5 METROS CUADRADOS 5 METROS CUADRADOS 2011