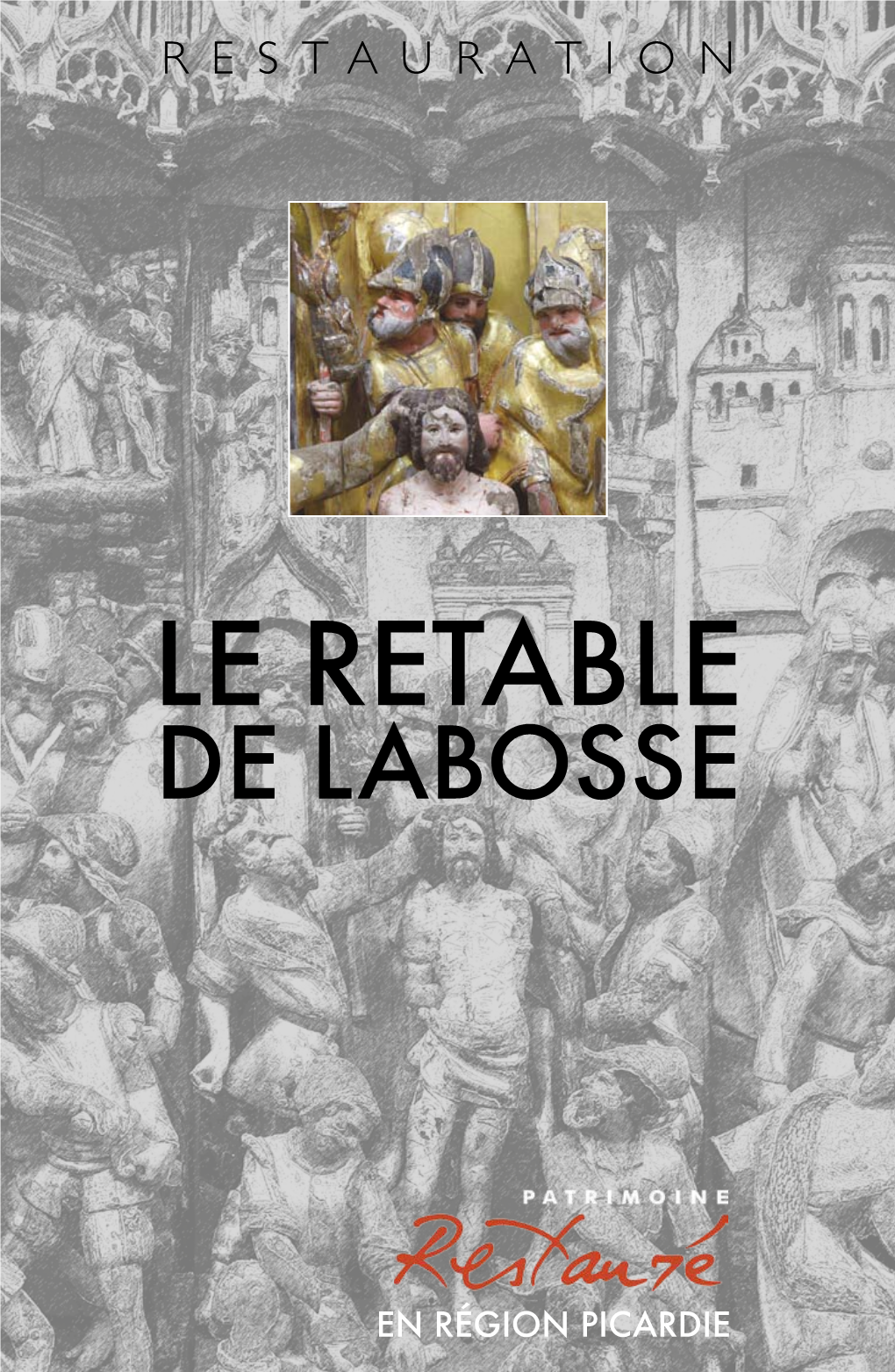

Le Retable De Labosse

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Les Cantons Et Communes De La 1Ère Circonscription De L'oise CANTON

Les cantons et communes de la 1ère circonscription de l'Oise CODE CANTON COMMUNE ARRONDISSEMENT POSTAL BEAUVAIS - NORD - EST 60000 BEAUVAIS Nord Est BEAUVAIS BEAUVAIS-NORD-OUEST 60000 BEAUVAIS Nord Ouest BEAUVAIS BEAUVAIS-NORD-OUEST 60000 FOUQUENIES BEAUVAIS BEAUVAIS-NORD-OUEST 60112 HERCHIES BEAUVAIS BEAUVAIS-NORD-OUEST 60112 PIERREFITTE EN BEAUVAISIS BEAUVAIS BEAUVAIS-NORD-OUEST 60650 SAVIGNIES BEAUVAIS BRETEUIL 60120 ANSAUVILLERS CLERMONT BRETEUIL 60120 BACOUEL CLERMONT BRETEUIL 60120 BEAUVOIR CLERMONT BRETEUIL 60120 BONNEUIL-LES-EAUX CLERMONT BRETEUIL 60120 BONVILLERS CLERMONT BRETEUIL 60120 BRETEUIL SUR NOYE CLERMONT BRETEUIL 60120 BROYES CLERMONT BRETEUIL 60120 CHEPOIX CLERMONT BRETEUIL 60120 ESQUENNOY CLERMONT BRETEUIL 60120 FLECHY CLERMONT BRETEUIL 60120 GOUY-LES-GROSEILLERS CLERMONT BRETEUIL 60120 HERELLE (la) CLERMONT BRETEUIL 60120 MESNIL-SAINT-FIRMIN (le) CLERMONT BRETEUIL 60120 MORY-MONTCRUX CLERMONT BRETEUIL 60120 PAILLART CLERMONT BRETEUIL 60120 PLAINVILLE CLERMONT BRETEUIL 60120 ROCQUENCOURT CLERMONT BRETEUIL 60120 ROUVROY-LES-MERLES CLERMONT BRETEUIL 60120 SEREVILLERS CLERMONT BRETEUIL 60120 TARTIGNY CLERMONT BRETEUIL 60120 TROUSSENCOURT CLERMONT BRETEUIL 60120 VENDEUIL CAPLY CLERMONT BRETEUIL 60120 VILLERS-VICOMTE CLERMONT CREVECOEUR LE GRAND 60360 AUCHY-LA-MONTAGNE BEAUVAIS CREVECOEUR LE GRAND 60120 BLANCFOSSE BEAUVAIS CREVECOEUR LE GRAND 60360 CATHEUX BEAUVAIS CREVECOEUR LE GRAND 60360 CHOQUEUSE-LES-BENARDS BEAUVAIS CREVECOEUR LE GRAND 60360 CONTEVILLE BEAUVAIS CREVECOEUR LE GRAND 60120 CORMEILLES BEAUVAIS CREVECOEUR -

Extrait De Registre Du 13 Avril 2018

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS EXTRAIT DE REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LA COMMLNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS VENDREDI 13 AVRIL 2018 L'an Deux Mil Dix Huit le Treize Avril à l9 heures 00. Le conseil de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, dûment convoqué par madame la présidente conformément aux dispositions de l'article L.5211-11 du code général des collectivités territoriales s'est réuni dans la salle du conseil de la communaulé d'agglomération du Beauvaisis. Madame Caroline CAYEUX ouvre la séance madame Chanez HERBANNE est désisnée à I'unanimité secrétaire perman€nte de séance et procède à I'appel nominal Présidente : Madame Caroline CAYEUX Madame Caroline CAYEUX, monsieur Dominique DEVILLERS, monsieur Jean-Marie JULLIEN, monsieur Gérard HEDIN, monsieur Franck PIA (arrivé au dossier no28), monsieur Robert CHRISTIAENS, monsieur Jean-François DUFOUR, monsieur Charles LOCQUET, monsieur Jacques DORIDAM, monsieur Bruno MARCHETTI, monsieur Olivier TABOUREUX, madame Béatrice LEJEUNE, monsieur Gilles BOITEL, madame Fatima ABLA, monsieur Amaud DE SAINTE MARIE. monsieur André COËT. madame Martine DELAPLACE, Monsieur Gilles DEGROOTTE, monsieur Jean-Paul CORDIER, monsieur Jean-Luc BRACQUART, Monsieur Frédéric CAMBLIN, monsieur Jean-Louis VANDEBURIE, monsieur Jean-Marie DURIEZ, monsieur Jean-Luc BOURGEOIS, madame Elisabeth LESURE, monsieur Edmond BAILLY, monsieur Jean-Jacques DEGOUY, monsieur Alain DRUJON, monsieur Hubert PROOT, rnonsieur Claude POLLE, monsieur André DUTHOIT, monsieur Noël VERSCHAEVE, madame Nicole -

Relais Assistantes Maternelles Est Un Service D’Information Sur Les Différents Modes D’Accueil Pour Maison De L’Ensemble Du Territoire

Comment nous contacter ? Le Rdu BeauvaisisAM Maison de la petite enfance Le RAM du Beauvaisis RELAIS ASSISTANTES MAISON DE LA PETITE ENFANCE 20 avenue des écoles Lundi, mardi, jeudi et vendredi : MATERNELLES 8H45-12H & 13H30-16H30 (sur rendez-vous) Pas de rendez-vous le mercredi ✆ 03 44 79 39 09 de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis Autres Points Accueil RAM : AUNEUIL BRESLES Centre Social La Canopée 20 avenue de la Libération 318 rue des Aulnes Sur rendez vous au 06 61 41 23 29 Sur rendez vous au 07 62 17 95 18 CRÈVECOEUR-LE-GRAND BEAUVAIS, QUARTIER ST JEAN Salle du Crépicordium MJA - 2 rue Berlioz rue du Presbytère Sur rendez vous au 07 62 17 95 24 Sur rendez vous au 07 62 17 95 20 GOINCOURT MILLY-SUR-THÉRAIN Où nous trouver ? Mairie - 12 rue Jean Jaurès Mairie - Rue de Dieppe 20 avenue des écoles 60000 Beauvais Sur rendez vous au 07 62 17 95 18 Sur rendez vous au 07 62 17 95 20 03 44 79 39 09 [email protected] Crévecoeur-le-Grand Crévecoeur-le-Grand 4 animatrices à votre disposition Le Relais Assistantes Maternelles est un service d’information sur les différents modes d’accueil pour Maison de l’ensemble du territoire. la Petite Enfance Lieu d’écoute et d’accompagnement à destination des Le Saulchoy parents employeurs, des professionnels de l’accueil Point d’accueil RAM individuel, ce service est ouvert à tous, gratuit, et Crèvecœur-le-Grand animé par 4 professionnelles petite enfance. Rotangy Secteur rose Francastel Emilie DUBOC Parents, Auchy-la-Montagne ✆ 07 62 17 95 20 le RAM vous propose : Lachaussée-du-Bois-d'Écu -

Du Lundi Au Vendredi Au 06 71 92 27 46 Ou À [email protected]

LE BUS DÉPARTEMENTAL POUR L’EMPLOI L’INSERTION ET LA FORMATION RECHERCHE D’EMPLOI FORMATION SUIVI PERSONNALISÉ RÉDACTION DE CV VALORISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL RECRUTEMENT ACCOMPAGNEMENT Contactez-nous : du lundi au vendredi au 06 71 92 27 46 ou à [email protected] oise.fr EN ROUTE POUR L’EMPLOI AVEC DU 7 AU LE BUS JANVIER 26 DÉPARTEMENTAL POUR MARS 2020 INSERTION EMPLOI FORMATION INFORMATIONS ÉCOUTE SUIVI GRANDVILLIERS • BEAUVAIS NORD • BEAUVAIS SUD SERVICE DÉPARTEMENTAL ITINÉRANT OUVERT À TOUS UN ITINÉRAIRE VERS L’EMPLOI RENDEZ-VOUS SUR L’UNE DES PERMANENCES DE VOTRE CHOIX SARCUS 09H45-12H30 7 JANVIER QUELLE QUE SOIT VOTRE COMMUNE DE RÉSIDENCE MARSEILLE EN BEAUVAISIS 14H00-16H30 WARLUIS 09H15-12H30 8 JANVIER NADEGE ALLONNE LEFEBVRE 14H00-16H45 BLICOURT 09H30-12H30 MORVILLERS 9 JANVIER 09H45-12H30 PIERREFITTE-EN- BEAUVAISIS MARSEILLE-EN- BEAUVAISIS 14H00-16H45 Présidente du Conseil FRANCK 14H00-16H30 départemental de l’Oise PIA SENANTES 09H45-12H30 14 JANVIER HODENC-EN-BRAY Vice-président chargé de l’administration générale, 14H00-16H30 des services au public et des fi nancements européens LE VAUROUX 09H45-12H30 15 JANVIER LALANDE-EN-SON Mobile par excellence, le Bus départemental pour 14H00-16H30 l’Emploi innove en matière d’insertion professionnelle SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS en se rendant dans les quartiers et les communes 09H45-12H30 16 JANVIER SAINT-GERMER-DE-FLY rurales afin de lutter contre l’isolement, la AUNEUIL 09H45-12H30 14H00-16H45 LE COUDRAY-SAINT-GERMER méconnaissance des structures classiques et le manque 14H00-16H30 de mobilité dont souffre un certain nombre d’habitants GRÉMÉVILLERS éloignés de l’emploi. -

Ligne COLMAUPACHAUM

Horaires valables à partir du 1er Septembre 2016 Collège Guy de MAUPASSANT > CHAUMONT EN VEXIN Code 11064 11062 11063 11060 11065 11061 11059 11066 11067 Jours de circulation L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V Jours scolaires n n n n n n n n n Ligne COLMAUPACHAUM Jours non scolaires Niveau PTA Renvois à consulter GRISEL GRISEL GRISEL GRISEL GRISEL GRISEL GRISEL GRISEL GRISEL ERAGNY SUR EPTE Cité Saint Charles 6:52 ERAGNY SUR EPTE Centre 6:54 SÉRIFONTAINE Droittecourt 6:57 SÉRIFONTAINE Mairie 7:06 FLAVACOURT école 7:15 FLAVACOURT La Tremblée 7:17 FLAVACOURT Les petits bus 7:19 FLAVACOURT Lincourt centre 7:22 FLAVACOURT Lincourt le haut 7:24 BOUTENCOURT Mairie 7:32 BOUTENCOURT Pommereux 7:37 LABOSSE Le Bohon 7:42 TRIE CHÂTEAU la poste | 7:20 7:13 VILLERS SUR TRIE Centre | 7:25 | TRIE CHÂTEAU Bois de villers | | 7:18 TRIE CHÂTEAU Sainte-Marguerite | | 7:23 TRIE LA VILLE Centre | 7:30 | ÉNENCOURT LÉAGE Gare | | 7:28 ÉNENCOURT LÉAGE école | | 7:31 FRESNEAUX MONTCHEVREUIL L'Ormeteau | | 7:05 | FRESNEAUX MONTCHEVREUIL Tirmont | | 7:06 | FRESNEAUX MONTCHEVREUIL Tirmont-Ferme des Ormes | | 7:07 | FRESNEAUX MONTCHEVREUIL Fresneaux | | 7:15 | BOISSY LE BOIS école | | 7:25 | JAMÉRICOURT Hardencourt | 7:38 | | JAMÉRICOURT Centre | 7:40 7:40 | LE VAUMAIN La fonderie carrefour | | | 7:05 | LE VAUMAIN Les Maisonettes - Rue Gras | | | 7:10 | LABOSSE Gare | | | | | 7:03 LABOSSE Les Plards Centre | | | | | 7:07 LABOSSE Le Montcornet | | | | | 7:11 LABOSSE Centre | | | | | 7:15 LE VAUMAIN école | | | | | 7:20 FRESNE LÉGUILLON Heulecourt Ecole | | | | | 7:18 | SENOTS Bléquencourt | | | | | 7:23 | FRESNE LÉGUILLON Rd 35 | | | | | 7:30 | SENOTS Mairie - Ecole | | | | | 7:32 | JOUY SOUS THELLE Pharmacie | | | 7:30 | 7:40 | JOUY SOUS THELLE Jouy le Bois | | | 7:31 | | | JOUY SOUS THELLE Les Horgnes | | | 7:35 | | | THIBIVILLERS Centre | | | | | | 7:30 ÉNENCOURT LE SEC école | | | | | | 7:36 HARDIVILLERS EN VEXIN Fayel-Bocage | | | | | | 7:40 LE MESNIL THÉRIBUS école | | | | | 7:30 | | BACHIVILLERS Mairie / Ecole | | | | | 7:36 | | BACHIVILLERS 39. -

LES INFOS JUIN 2017 N° 77 Au Sommaire Un

LES INFOS JUIN 2017 N° 77 Flavacourt - La Tremblée – Lincourt http://flavacourt.fr Au sommaire Un peu d’histoire page 2 Le carnet page 3 Rétrospective page 3 Les talents d’ici page 8 Communication page 9 Infos municipales page 9 L’agenda page 11 Infos pratiques page 12 Crédits photo Michel Albert-Roulhac, Eloïse Bellanger, Jean-Claude Billot, Clément Ratel, Dominique Roy, Bernard Thiolais, D.R. Rédacteurs Lucie Desmarest, Cathy Masson. Publication Commune de Flavacourt UN PEU D’HISTOIRE A Flavacourt, pas d’eau courante jusqu’en 1956. Pour remonter un seau d’eau, 86 tours de manivelle à la Tremblée et 100 tours à Lincourt Si l’on désire en savoir plus sur La belle-mère de Françoise, l’histoire de Flavacourt, il faut Yvonne Vigour, parcourait sans aucun doute consulter chaque jour à pied toute la notre chère Françoise Vigour qui commune pour déposer le connaît si bien le village, depuis courrier dans les boîtes aux 1932, époque à laquelle elle est lettres. Elle faisait une halte à arrivée à l’âge de six ans, avec La Bellevue pour son déjeuner ses parents, une sœur et quatre et continuait parfois en forêt frères. jusqu’à la maison des gardes. A l’époque, Flavacourt n’était A cette époque, l’eau pour la famille Coulon qu’un lieu courante n’existait pas et de résidence secondaire, choisi jusqu’en 1956, on utilisait soit sur la recommandation d’un l’eau de pluie contenue dans médecin jugeant le climat très les citernes, soit l’eau au fond favorable pour un des frères de des puits et il fallait, pour Françoise de santé fragile. -

Des Ateliers

Des animatrices à votre disposition Le Maison de la Petite Enfance Rdu BeauvaisisAM Le Saulchoy Point d’accueil RAM Crèvecœur-le-Grand RELAIS ASSISTANTES Rotangy Secteur rose Francastel MATERNELLES Emilie DUBOC Auchy-la-Montagne ✆ 07 62 17 95 20 Lachaussée-du-Bois-d'Écu de la Communauté d’Agglomération Luchy Maulers du Beauvaisis Secteur orange Muidorge Lidwine FERNANDEZ Juvignies Maisoncelle Saint DE CASTRO Pierre Milly-sur Fontaine ✆ 06 61 41 23 29 Saint Thérain Verderel-lès Lucien Sauqueuse Lafraye PROGRAMME Herchies Troissereux Guignecourt Haudivillers Pierrefitte Velennes en-Beauvaisis Bonlier Fouquenies Savignies Notre-Dame Tillé du Thil DES ATELIERS Le Mont Nivillers Fouquerolles Le Fay Saint Saint-Lucien Saint Saint Rémérangles Adrien Saint-Just Quentin Germain-la des Marais Argentine Poterie Saint Beauvais Marissel Laversines Litz AVRIL À JUILLET 2020 Paul Goincourt Centre-Ville Therdonne Saint-Jean La Rue Voisinlieu Bresles Aux Saint Rainvillers Marais Rochy Pierre Saint Allonne Condé Saint Martin Léger le-Nœud en-Bray Warluis Bailleul La Neuville Frocourt sur-Thérain en-Hez Auneuil Berneuil Hermes en-Bray Où nous trouver ? Auteuil Secteur vert 20 avenue des écoles - 60000 Beauvais Secteur bleu Charlotte LAMBLIN 03 44 79 39 09 [email protected] Cathy LURAND ✆ 07 62 17 95 24 ✆ 07 62 17 95 18 Crévecoeur-le-Grand Programme des ateliers d’avril à juillet 2020 AVRIL MAI JUIN JUILLET Therdonne Lun. 11 Milly-sur-Thérain Lun. 1er Bresles Mar. 2 Bresles Jeu. 2 et Auneuil Mar. 12 Voisinlieu Bresles Mer. 3 Bresles Jeu. 4 Ven. 3 Allonne Mer. 13 Troissereux et Therdonne Saint-Jean et Le Bailleul-sur- Lun. -

Ligne COLMAUPACHAUM

Horaires valables à partir du 1er septembre 2014 Collège Guy de MAUPASSANT > CHAUMONT EN VEXIN Code 11060 11064 11062 11063 11066 11065 11061 11059 11067 Jours de circulation L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V Jours scolaires n n n n n n n n n Ligne COLMAUPACHAUM Jours non scolaires Niveau PTA Renvois à consulter FRESNE LÉGUILLON Heulecourt Ecole 7:30 SENOTS Bléquencourt 7:32 FRESNE LÉGUILLON Rd 35 7:36 SENOTS Mairie - Ecole 7:38 LABOSSE Gare 7:00 | LABOSSE Les Plards Centre 7:04 | LABOSSE Le Montcornet 7:08 | LABOSSE Centre 7:12 | LE VAUMAIN Les Maisonettes - Rue Gras 7:17 | LE VAUMAIN La fonderie carrefour 7:22 | LE VAUMAIN école | | BOUTENCOURT Mairie | | ÉNENCOURT LE SEC école | 7:24 | HARDIVILLERS EN VEXIN Fayel-Bocage | 7:28 | HARDIVILLERS EN VEXIN centre | 7:33 | BACHIVILLERS 39. rue du Moulin | 7:37 | BACHIVILLERS Mairie / Ecole | 7:40 | VILLERS SUR TRIE Centre | 7:20 | | TRIE LA VILLE Centre | 7:26 | | JAMÉRICOURT Hardencourt | 7:33 | | JAMÉRICOURT Centre | 7:35 | | THIBIVILLERS Centre | 7:40 | | LE MESNIL THÉRIBUS école | | 7:23 | | FRESNEAUX MONTCHEVREUIL L'Ormeteau | | 7:28 | | FRESNEAUX MONTCHEVREUIL Tirmont | | 7:30 | | FRESNEAUX MONTCHEVREUIL Fresneaux | | 7:33 | | BOISSY LE BOIS école | | 7:42 | | ERAGNY SUR EPTE Cité Saint Charles | 7:00 | | | | ERAGNY SUR EPTE Centre | 7:02 | | | | SÉRIFONTAINE Droitecour | 7:05 | | | | SÉRIFONTAINE Mairie | 7:10 | | | | FLAVACOURT école | 7:18 | | | | FLAVACOURT La Tremblée | 7:20 | | | | FLAVACOURT Les petits bus | 7:22 | | | | FLAVACOURT Lincourt centre | 7:26 | -

Ligne COLMAUPACHAUM

Horaires valables à partir du 17 Mars 2016 Collège Guy de MAUPASSANT > CHAUMONT EN VEXIN Code 11064 11062 11063 11060 11065 11061 11059 11066 11067 Jours de circulation L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V Jours scolaires n n n n n n n n n Ligne COLMAUPACHAUM Jours non scolaires Niveau PTA Renvois à consulter GRISEL GRISEL GRISEL GRISEL GRISEL GRISEL GRISEL GRISEL GRISEL ERAGNY SUR EPTE Cité Saint Charles 6:52 ERAGNY SUR EPTE Centre 6:54 SÉRIFONTAINE Droittecourt 6:57 SÉRIFONTAINE Mairie 7:06 FLAVACOURT école 7:15 FLAVACOURT La Tremblée 7:17 FLAVACOURT Les petits bus 7:19 FLAVACOURT Lincourt centre 7:22 FLAVACOURT Lincourt le haut 7:24 BOUTENCOURT Mairie 7:32 BOUTENCOURT Pommereux 7:37 LABOSSE Le Bohon 7:42 TRIE CHÂTEAU la poste | 7:20 7:13 VILLERS SUR TRIE Centre | 7:25 | TRIE CHÂTEAU Bois de villers | | 7:18 TRIE CHÂTEAU Sainte-Marguerite | | 7:23 TRIE LA VILLE Centre | 7:30 | ÉNENCOURT LÉAGE Gare | | 7:28 ÉNENCOURT LÉAGE école | | 7:31 FRESNEAUX MONTCHEVREUIL L'Ormeteau | | 7:05 | FRESNEAUX MONTCHEVREUIL Tirmont | | 7:06 | FRESNEAUX MONTCHEVREUIL Tirmont-Ferme des Ormes | | 7:07 | FRESNEAUX MONTCHEVREUIL Fresneaux | | 7:15 | BOISSY LE BOIS école | | 7:25 | JAMÉRICOURT Hardencourt | 7:38 | | JAMÉRICOURT Centre | 7:40 7:40 | LE VAUMAIN La fonderie carrefour | | | 7:05 | LE VAUMAIN Les Maisonettes - Rue Gras | | | 7:10 | LABOSSE Gare | | | | | 6:48 LABOSSE Les Plards Centre | | | | | 6:52 LABOSSE Le Montcornet | | | | | 6:56 LABOSSE Centre | | | | | 7:00 LE VAUMAIN école | | | | | 7:05 FRESNE LÉGUILLON Heulecourt Ecole | | | | | 7:18 | SENOTS Bléquencourt | | | | | 7:23 | FRESNE LÉGUILLON Rd 35 | | | | | 7:30 | SENOTS Mairie - Ecole | | | | | 7:32 | JOUY SOUS THELLE Pharmacie | | | 7:30 | 7:40 | JOUY SOUS THELLE Jouy le Bois | | | 7:31 | | | JOUY SOUS THELLE Les Horgnes | | | 7:35 | | | THIBIVILLERS Centre | | | | | | 7:15 ÉNENCOURT LE SEC école | | | | | | 7:21 HARDIVILLERS EN VEXIN Fayel-Bocage | | | | | | 7:25 HARDIVILLERS EN VEXIN centre | | | | | | 7:27 LE MESNIL THÉRIBUS école | | | | | | 7:35 BACHIVILLERS 39. -

Escapade/5 H 00

Aux portes Escapade / 5 h 00 du PAYS Environ 70 km de BRAY A Crillon, garez-vous rue du moulin, en face du restaurant la Petite France, et faites un petit circuit de 10 mn à pied. Passez devant le moulin et continuez jusqu’au bout de la rue Le plus beau pays de monde sur le trottoir de droite le long de la rivière Le Thérain. Prenez C’est la terre où je naquis. On y parle un doux langage, à droite, rue de l’église, et avancez jusqu’à celle-ci. Le plus beau qu’on ait formé, L’étranger devient plus sage Quand il se met à l’aimer... Extraits de Ph. Lebesgue. Le poète Laboureur Histoire de Crillon Parcours : Crillon / Bonnières / La Neuville-Vault / Lhéraule / Pierre- La famille Boufflers acheta la seigneurie de Caigny en 1435, elle prit le nom fittes-en-Beauvaisis / Savignies / La de Boufflers qu’elle conserva jusqu’en 1784, où le domaine passa à la famille Chapelle aux Pots / Le Mont Saint Crillon. Adrien / Saint Germain La Poterie Saint Paul / Goincourt / Aux Marais / Saint Le plus illustre, le duc Louis François de Boufflers, maréchal de France, naquit au Martin le Noeud / Saint leger en bray / château en 1644. Après de nombreux combats, il revint à Boufflers, restaura son Auneuil / Troussures / Villers Barthe- château endommagé lors des guerres de la ligue fin XVIème siècle. Mort en 1711, lemy / Le Vauroux / Les Plards / La son cœur fut conservé et placé près de l’autel dans l’église. Aujourd’hui le château Bosse / Le Vaumain / Les Maisonnettes n’existe plus, il a été entièrement démonté et vendu, par contre tout le long de la / Lincourt / La Tremblée / Flavacourt / Sérinfontaine rue Allard (au bout de la rue de l’église), sur votre droite il y a encore le corps de ferme du château. -

Carte-Oise-Velo-2018-2.Pdf

M1 M11 M4 Rotterdam 18 D6 ROYAUME-UNI 32 51 GAREGARE T.G.V.T.G.V. A 3131 A29 2 PAYS-BAS LE TRÉPOR D211 16 HAUTEHAUTE PPICARDIEICARDIE Londres Hornoy- AMIENS AMIENS L' M4 A29 5252 T AMIENS Omignon Saint- A29 D1029 D116 AMIENS 53 LILLE le-Bourg LILLE A29 Anvers D 6 CALAIS 17 M5 M25 M20 Bruges www.oise-a-velo.com920 D9 ALBER CALAIS, Quentin CALAIS ABBEVILLE, D138 D934 D141 Breteuil ABBEVILLE, D5 42 PÉRONNE,CAMBRAI Douvres E17 T AMIENS D A26 1 ABBEVILLE, D935 D337 D79 54 A3 Calais E40 1 vélorouteA28 - voie verte départementale : La Trans’Oise Boves BRUXELLES, TUNNEL D1015 D38 Noyon D3 A27 SOUS LA 6 D210 A31 2 MANCHE E15 Bruxelles - CALAIS, LONDRES Portsmouth D18 D7 Gerberoy A38 BELGIQUESAINT D1 E402 Lille 2 itinéraires européens : L’Avenue verte London - Paris et La Scandibérique (EV3) A16 D28 28 km D930 6 D1001 Rosières- Plymouth QUENTIN 24 km A1 D316 Luce D920 La en-Santerre 24 km D4 nche 27 circuits cyclotouristiques,9 11 randonnées permanentes, 13 voies de circulation douce, 4 vélopromenades Chaulnes a 1111 3 M 13 D28 ROUEN 25 km Amiens LAON, 9 D2 BEAUVAIS E402 e REIMS A2 CLERMONT 26 km E44 m D103 Cherbourg m COMPIÈGNE o E17 029 S Plus de 100 départs de circuits VTT / VTC D1 22 km Le Havre A29 A16 E46 Basse Forêt d'Eu D18 D934 a E15 28 km 1 Rouen SOMME L Laon E46 5 km REIMS Aéroport de D1901 Caen E46 Beauvais Beauvais-Tillé Reims Nouveau Carnets de route en français et en anglais (rubrique voies vertes) Saint-Lô D930 E46 D321 D928 Poix-de- 80 Crépy- E50 La Selle 10 A28 D28 Chaumont- Creil en-Valois Aéroport de Picardie D138 Bois Moreuil -

PIQUE-NIQUEZ Au Vert, Au Bord De L'eau

PIQUE-NIQUEZ au vert, au bord de l'eau... ... bref dans un environnement privilégié septembre 2020 A Catheux Breteuil-sur-Noye Seine Monceaux Grandvilliers l'Abbaye Feuquières Somme A Maritime Gaudechart Vendeuil-Caply Loueuse Noyon Eurovéllo 3 Roy-Boissy Marseille-en- Beauvaisis La Sccandiibériique Buicourt Wambez Cambronne le érain Saint-Just-en-Chaussée Ribécourt Hannaches Hodenc-en-Bray Machemont Tracy-le-Val Valescourt Beauvaiϧ Saint-Rémy- Le Plessis-Brion Saint-Germer- Lachapelle- en-l'Eau aux-Pots Rémy Saint-Pierre- de-Fly Beauvais Laversines es-Champs Compiègne Attichy La Neuville-en-Hez Forêt Aveenuee veerttee Canly Vieux-Moulin Couloisy de Thelle Lalandelle London- Longueil- Pariis Sainte-Marie Saint- Saint-Martin- Félix Longeau Bazicourt Le Vaumain Villers- Eure Saint-Paul Fresnoy- Aisne Saint-Leu- Verneuil-en- Villeneuve-sur- la-Rivière Chaumont- d'Esserent Halatte Verberie en-Vexin Précy- Vez l’Epte sur-Oise Crépy-en-Valois l’Epte Senlis l’Oisel’OiseBoran- Cїantill Mont-l'Évêque Ormoy-Villers sur-Oise Coye- la-Forêt Boissy-Fresnoy Val d'Oise Nanteuil- Ermenonville le-Haudouin Chèvreville m Seine et Marne Pariϧ m B La Neuville-en-Hez B Rémy B Verneuil-en-Halatte Aires de pique-nique de l'Oise Piste cyclable, forêt domaniale de Hez Rivière. Les aires de pique-nique sélection- B Chèvreville nées dans cette liste présentent un Près de la mare de Sennevière. environnement naturel privilégié et les BRibécourt Randonnée. En bord de rivière. équipement nécessaires pour vous B Lachapelle-aux-Pots B Vez permettre de profiter au mieux de votre Musée de la Poterie, autour de l’étang. pique-nique.