Monographie De L'instituteur

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Annexe Rapport Fonctionnement 2013

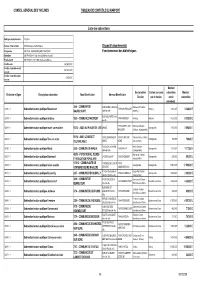

CONSEIL GENERAL DES YVELINES TABLEAU DE CONTRÔLE DU RAPPORT Liste des subventions Politique départementale C05 Culture et patrimoine Secteur d'intervention C0501 Aides aux communes Dispositif départemental: Programme 2001P183 - BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES Aides au fonctionnement des bibliothéques Opération 2001P183O004 - Sub. fonct.bibliothèques publi Financement 2001P183E11 - DFS Bibliothèques publiques Crédits votés 790 000,00 E Crédits disponibles avant 790 000,00 E session Crédits disponibles après 34 029,00 E session Montant Sectorisation Canton concerné subvention Montant N° dossier et ligne Description subvention Nom Bénéfi ciaire Adresse Bénéficiaire Observations Dossier par le dossier année subvention précédente BLD NOEL MARC hotel 02208 - 1 Lecture publique 2013 3520 - COMMUNE D'ANDRESY 78570 ANDRESY Andrésy Andrésy 5 746,00 E 5 717,00 E de ville 3844 - COMMUNE DE Sente des carreaux Maurecourt (Canton : 02279 - 1 Lecture publique 2013 78780 MAURECOURT Andrésy 4 602,00 E 4 655,00 E MAURECOURT Hotel de Ville Andrésy) 115113 - COMMUNAUTE DE 3, Bis Avenue de la 78410 02207 - 1 Lecture publique 2013 Aubergenville Aubergenville 14 721,00 E 15 500,00 E COMMUNES SEINE MAULDRE Division Leclerc AUBERGENVILLE 55230 - ASSOCIATION AU PLAISIR 8, Rue Degly Maillot 78124 MAREIL SUR Mareil-sur-Mauldre 02277 - 1 Lecture publique 2013 Aubergenville 1 786,00 E 2 927,00 E DE LIRE MAIRIE MAULDRE (Canton : Aubergenville) Pl. Henri Deutsch de la Ecquevilly (Canton : 02401 - 1 Lecture publique 2013 2267 - COMMUNE D'ECQUEVILLY 78920 ECQUEVILLY Aubergenville -

Piece F : Evaluation Socio-Economique

DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DUP F/ Evaluation socio-économique PIECE F : EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 161 DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DUP F/ Evaluation socio-économique 162 DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DUP F/ Evaluation socio-économique SOMMAIRE DE LA PIECE F 1. PRESENTATION DE L'ETUDE p.163 1.1. Présentation du projet p.163 1.2. Objectifs de l'étude p.163 2. CADRE GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE D'ETUDE p.164 2.1. Zone d'étude p.164 2.2. Cadre géographique p.165 2.3. Infrastructures de transport p.165 3. SITUATION ACTUELLE p.166 3.1. Contexte socio-économique p.166 3.1.1 Population p.166 3.1.2 Parc de logement p.169 3.1.3 La population active et les zones d'emplois p.170 3.1.4 Activités économiques p.171 3.1.5 Tourisme p.173 3.2. Offre et demande de transport p.175 3.2.1 Réseau routier p.175 3.2.2 Evolutions annuelles des trafics sur la RN 10 p.175 3.2.3 Evolutions annuelles des trafics sur les RD 937,RD 906 et RD 936 p.176 3.2.4 Nature du trafic existant p.176 3.2.5 Structure du trafic existant p.176 3.2.6 Conditions de circulation p.177 3.2.7 Sécurité p.178 3.2.8 Transports en commun sur route p.185 3.2.9 Circulations douces p.186 4. EFFETS DU PROJET p.187 4.1. Effets sur les conditions de transport p.187 4.1.1 Incidences sur le trafic de la RN 10 p.187 4.1.2 Incidences sur les conditions de circulation p.188 4.1.3 Incidences sur les transports collectifs routiers p.188 4.1.4 Incidences sur le réseau ferroviaire p.188 4.2. -

Génération Très Haut Débit Déploiement Du Réseau

GÉNÉRATION DÉPLOIEMENT TRÈS HAUT DÉBIT DU RÉSEAU FIBRE OPTIQUE RÉSEAUX POUR LE GRAND PUBLIC TRÈS HAUT DÉBIT Habitat rural Ville CANTON RAMBOUILLET Habitat isolé Novembre 2020 10 32 16 17 1 Ablis 2 Allainville 15 3 13 24 3 Auffargis Montée en débit (fibre + cuivre) 10 à 50 Mb/s 5 à 10 Mb/s 36 7 4 Boinville-le-Gaillard 19 12 5 Bonnelles 28 FTTH (100% fibre optique) 100 Mb/s 100 Mb/s 100 Mb/s 6 Bullion 27 14 7 Cernay-la-Ville 31 11 6 8 Clairefontaine-en-Yvelines 8 5 RÉSEAUX Émancé 9 20 TRADITIONNELS 10 Gambaiseuil 9 29 11 Gazeran 21 35 30 18 Habitat rural 12 Hermeray La Boissière-École Ville 13 25 14 La Celle-les-Bordes 34 15 Le Perray-en-Yvelines 26 1 16 Les Bréviaires Habitat isolé Satellite 33 17 Les Essarts-le-Roi 18 Longvilliers 4 19 Mittainville 22 20 Orcemont 2 23 21 Orphin 22 Orsonville ADSL 16 à 20 Mb/s 4 Mb/s 1 Mb/s 20 Mb/s 23 Paray-Douaville (réseaux cuivre) 24 Poigny-la-Forêt 25 Ponthévrard 31 Saint-Hilarion Communes en zone d’initiative publique 26 Prunay-en-Yvelines 32 Saint-Léger-en-Yvelines Communes ouvertes Raizeux Saint-Martin-de-Bréthencourt Prochaines ouvertures en 2020 Document à destination des élus. 27 33 Rambouillet Sainte-Mesme Communes montées en débit en 2018 - 2019 Ces informations sont à titre indicatif à partir des données transmises par TDF-Yvelines Fibre, 28 34 Rochefort-en-Yvelines Sonchamp Communes en zone opérateurs privés en fonction de la réalité du terrain et des difficultés rencontrées. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 78 YVELINES INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 78 - YVELINES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 78-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 78-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 78-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 78-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la -

Vivre À Longvilliers » Entièrement Conçu Et Réalisé Par L’Équipe Du Bulletin Municipal

VViivvrree à à LLoonnggvviilllliieerrss JJAANNVVIIEERR 22001111 Au Sommaire Discours des Voeux du Maire Conseil Municipal du 10 novembre 2010, 10 décembre 2010 et du 17 décembre 2010 Urbanisme État Civil 2010 Balayage mécanique des caniveaux Hommages Élections Cantonales Centre Intercommunal d’Action Sociale Sictom Région de Rambouillet Déneigement Le calvaire Écoles MAIRIE DE LONGVILLIERS PNR- Révision de la charte 4 Route de Rochefort Nuisances aériennes 78730 LONGVILLIERS Que s’est-il passé il y a un siècle ? en 1911… Tél: 01.30.41.33.96 Télécopie: 01.30.41.46.18 Journée du patrimoine 2010 Ouverte au public: Centre Communal d’Action Sociale Mardi et Jeudi de 14h à 17h Juridique Samedi de 9h à 12h [email protected] Bibliothèque – Union Rochefort/Longvilliers – Comité des Fêtes http://longvilliers.free.fr Reportage photos Discours du Maire lors de la cérémonie des Vœux le 22 janvier 2011 Madame La Député, Madame la Conseillère Régionale, Monsieur le Conseiller Génèral Messieurs les Présidents de Syndicats, Mesdames et Messieurs mes collègues Maires, Mesdames, Messieurs les Représentants de l’État Mesdames et Messieurs Adjoints et Conseillers Municipaux, Père Cœur, Mesdames, Messieurs les Présidents d’associations, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour, Je vous remercie d’être si nombreux cette année, comme tous les ans, le Conseil Municipal et moi- même, avons le plaisir de vous accueillir à cette traditionnelle cérémonie des vœux. L’expérience aidant, j’ai reculé la date de cet événement pour éviter de vous convier un jour de neige ou de verglas. Bien m’en a pris, car sur ce sujet nous avons été particulièrement gâtés cette année. -

Liste Des Communes 78 Et Arrondissements

Communes des Yvelines et arrondissements Arrondissement de Versailles : Préfecture des Yvelines 1 rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex Arrondissement de Saint Germain en Laye : Sous-Préfecture de Saint-Germain-en-Laye 1 rue du Panorama - 78105 Saint-Germain-en-Laye Cedex Arrondissement de Mantes-la-Jolie : Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie 18-20 rue de Lorraine - 78201 MANTES-LA-JOLIE cedex Arrondissement de Rambouillet : Sous-Préfecture de Rambouillet 82 rue du Général de Gaulle - 78514 Rambouillet cedex COMMUNES ARRONDISSEMENT ABLIS Rambouillet ACHERES Saint-Germain-en-Laye ADAINVILLE Mantes-la-Jolie AIGREMONT Saint-Germain-en-Laye ALLAINVILLE Rambouillet ALLUETS LE ROI (LES) Saint-Germain-en-Laye ANDELU Mantes-la-Jolie ANDRESY Saint-Germain-en-Laye ARNOUVILLE LES MANTES Mantes-la-Jolie AUBERGENVILLE Mantes-la-Jolie AUFFARGIS Rambouillet AUFFREVILLE BRASSEUIL Mantes-la-Jolie AULNAY SUR MAULDRE Mantes-la-Jolie AUTEUIL LE ROI Rambouillet AUTOUILLET Rambouillet BAILLY Saint-Germain-en-Laye BAZAINVILLE Mantes-la-Jolie BAZEMONT Mantes-la-Jolie BAZOCHES SUR GUYONNE Rambouillet BEHOUST Rambouillet BENNECOURT Mantes-la-Jolie BEYNES Rambouillet BLARU Mantes-la-Jolie BOINVILLE EN MANTOIS Mantes-la-Jolie BOINVILLE LE GAILLARD Rambouillet BOINVILLIERS Mantes-la-Jolie BOIS D'ARCY Versailles BOISSETS Mantes-la-Jolie BOISSIERE ECOLE (LA) Rambouillet BOISSY MAUVOISIN Mantes-la-Jolie BOISSY SANS AVOIR Rambouillet BONNELLES Rambouillet BONNIERES SUR SEINE Mantes-la-Jolie BOUAFLE Mantes-la-Jolie BOUGIVAL Saint-Germain-en-Laye BOURDONNE Mantes-la-Jolie -

Rambouillet Réseaux Actuels Ville Habitat Rural Habitat Isolé 16 À 20 Mb/S 4Mb/S 1Mb/S 20 Mb/S 1

Zoom sur les technologies THD Situation numérique du pour le grand public canton de Rambouillet Réseaux actuels Ville Habitat rural Habitat isolé 16 à 20 Mb/s 4Mb/s 1Mb/s 20 Mb/s 1 Satellite 2 3 7 6 4 5 13 12 14 8 9 11 ADSL 15 (réseau cuivre) Communes en zone 22 Réseaux futurs 16 10 d’ initiative publique 23 Ville Habitat rural Habitat isolé 21 24 50 Mb/s 10 à 20 Mb/s 4Mb/s Communes avec Montée en Débit Déploiement : 2017 19 17 20 25 Communes prioritaires fibre optique 18 Montée en débit 26 (fibre + cuivre) Déploiement : 2018-2019 27 Autres communes fibre optique 30 Déploiement : 2019-2020 28 31 29 Communes en zone opérateurs privés 34 33 ou puis Communes en zone opérateurs (5 ans imposés) 32 Ville Habitat rural Habitat isolé 36 100 Mb/s 100 Mb/s 100 Mb/s 35 1 Gambaiseuil 12 Vieille-Église-en-Yvelines FTTH 2 Saint-Léger-en-Yvelines 13 Auffargis (100 % fibre optique) 3 Les Bréviaires 14 Cernay-la-Ville 4 La Boissière-École 15 Raizeux 5 Poigny-la-Forêt 16 Saint-Hilarion 23 Bullion 30 Ponthévrard 6 Le Perray-en-Yvelines 17 Emancé 24 Bonnelles 31 Sainte-Mesme 7 Les Essarts-le-Roi 18 Orphin 25 Rochefort-en-Yvelines 32 Orsonville 8 Mittainville 19 Orcemont 26 Saint-Arnoult-en-Yvelines 33 Boinville-le-Gaillard 9 Hermeray 20 Sonchamp 27 Longvilliers 34 Saint-Martin-de-Bréthencourt Contact : [email protected] 10 Gazeran 21 Clairefontaine-en-Yvelines 28 Prunay-en-Yvelines 35 Paray-Douaville 11 Rambouillet 22 La Celle-les-Bordes 29 Ablis 36 Allainville Réseau Yvelines Entreprise Numériques* Pour les entreprises Pour les sites locaux ZONES D’ACTIVITÉS ZONES D’ACTIVITÉS Un nouveau dispositif départemental « Aide au raccordement des sites publics DESSERVIES NON RACCORDÉES locaux sur un réseau haut ou très haut débit en fibre optique » propose un taux de subvention des travaux de raccordement de 25 % plafonné à 25 K€. -

À Rambouillet

Une « forêt de protection » à Rambouillet Procès Verbal d'état des lieux Document approuvé par décret du Procès verbal d’état des lieux Préfecture des Yvelines Direction départementale de l’équipement et de l’agriculture CLASSEMENT EN FORET DE PROTECTION DU MASSIF DE RAMBOUILLET ------- DOSSIER DE CLASSEMENT Le dossier comprend : - le procès verbal de reconnaissance, relié et numéroté p 1 à p 78 - la notice explicative, reliée et numérotée p 1 à p 65 - les tableaux parcellaires, dans un document séparé, pour chacune des 40 communes concernées - les plans de localisation, sous chemise, pour chacune des 40 communes concernées Procès verbal d’état des lieux SOMMAIRE CLASSEMENT EN FORET DE PROTECTION 1- LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE............................... 1 2- SECTEUR CONCERNE PAR LA PROCEDURE DE CLASSEMENT........................... 2 2-1- LE « NOYAU CENTRAL » DU MASSIF DE RAMBOUILLET ............................ 2 2-2- REPARTITION DES SURFACES A CLASSER PAR COMMUNE ET PAR TYPE DE PROPRIETAIRE .............................................................................. 4 2-2-1- Forêt domaniale (1)................................................................................................................... 4 2-2-2- Forêt départementale (1) ........................................................................................................... 5 2-2-3- Forêts communales (1).............................................................................................................. 5 2-2-4- Forêts d’autres collectivités -

L'actu En Images

L’actu en images Deux réunions publiques organisées en novembre et décembre autour de la révision Ateliers d’artistes très ouverts: 3e édition en novembre de la charte du Parc. de ces portes-ouvertes d’ateliers artistes: une manière originale de découvrir la création. Les lauréats des ecotrophées 2007 (voir page 11). Foire saint-simon à Les élèves de 4 châteaufort: la place du classes apprennent à village transformée en découvrir leur foire médiévale, avec ses territoire et vieux métiers, ses rencontreront d’ici camelots, ses animations mai 2008, une classe de rues attirait sous le jumelle (échange soleil de très nombreux entre Parc actuel et visiteurs. nouveau périmètre d’étude). LES COMMUNES DU PARC Auffargis 01 34 57 86 20 Clairefontaine-en-Yvelines 01 34 84 50 68 Saint-Forget 01 30 52 50 55 Bonnelles 01 30 88 47 30 Dampierre-en-Yvelines 01 30 52 53 70 Saint-Lambert-des-Bois 01 30 43 77 25 Bullion 01 30 41 30 20 Lévis-Saint-Nom 01 34 61 82 05 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 01 30 47 05 00 La Celle-les-Bordes 01 34 85 22 28 Longvilliers 01 30 41 33 96 Senlisse 01 30 52 50 71 Cernay-la-Ville 01 34 85 21 35 Magny-les-Hameaux 01 39 44 71 71 Vieille-Eglise-en-Yvelines 01 30 41 16 13 Châteaufort 01 39 56 76 76 Le Mesnil-Saint-Denis 01 30 13 86 50 Villes-portes : Chevreuse 01 30 52 15 30 Milon-la-Chapelle 01 30 52 19 22 Rambouillet 01 34 57 34 57 Choisel 01 30 52 42 15 Rochefort-en-Yvelines 01 30 41 31 06 Voisins-le-Bretonneux 01 30 48 58 68 Le Président du Parc, l’ensemble du Comité Syndical et l’équipe technique du Parc vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2008. -

Plan Local D'urbanisme

Commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines Plan Local d’Urbanisme Première phase : Diagnostic et analyse de l’état initial de l’environnement Agence Karine Ruelland | architecte urbaniste PHASE I –Diagnostic et analyse de l’état initial de l’environnement SOMMAIRE CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC SOCIODEMOGRAPHIQUE ET VIE LOCALE ....... 61 PREAMBULE ......................................................................................................... 5 1 PROFIL DEMOGRAPHIQUE ...................................................................... 63 1.1 Le contexte local ................................................................................................. 63 INTRODUCTION ..................................................................................................... 7 1.2 Évolution démographique .................................................................................... 64 1 POSITIONNEMENT DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES ......................... 9 1.3 Structure de la population et profil sociodémographique .................................... 66 2 LE CONTEXTE LOCAL DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES ................. 10 2 HABITAT ..................................................................................................... 70 2.1 Les structures intercommunales .......................................................................... 11 2.1 Le contexte local ................................................................................................. 70 2.2 Les documents de planification .......................................................................... -

Annexe Cp Fonctionnement Octobre 3Modif

CONSEIL GENERAL DES YVELINES TABLEAU DE CONTRÔLE DU RAPPORT Liste des subventions Politique départementale 1/ Culture Secteur d'intervention 3/ Bibliothèques médiathèques Dispositif départemental: Programme 2001P183 - BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES Fonctionnement des bibliothéques Opération 2001P183O004 - Sub. fonct.bibliothèques publi Financement 2001P183E11 - DFS Bibliothèques publiques Crédits votés 806 600,00 E Crédits disponibles avant 800 827,00 E session Crédits disponibles après -3 439,00 E session Montant Sectorisation Canton concerné subvention Montant N° dossier et ligne Description subvention Nom Bénéfi ciaire Adresse Bénéficiaire Dossier par le dossier année subvention précédente 3844 - COMMUNE DE RUE DU MAL LECLERC Maurecourt (Canton : 02696 - 1 Subvention lecture publique Maurecourt 78780 MAURECOURT Andrésy 3 242,00 E 3 386,00 E MAURECOURT Hotel de Ville Andrésy) BLD NOEL MARC hotel 02799 - 1 Subvention lecture publique Andrésy 3520 - COMMUNE D'ANDRESY 78570 ANDRESY Andrésy Andrésy 8 663,00 E 8 330,00 E de ville 78124 MAREIL SUR Mareil-sur-Mauldre 02433 - 1 Subvention lecture publique mareil sur mauldre 55230 - ASSO AU PLAISIR DE LIRE MAIRIE Aubergenville 1 957,00 E 2 596,00 E MAULDRE (Canton : Aubergenville) 51114 - ASSO LOISIRS ET 19 AV LE FAUCHEUX 78410 FLINS SUR Flins-sur-Seine (Canton : 02693 - 1 Subvention lecture publique flins sur seine Aubergenville 760,00 E 709,00 E CULTURE ASLC MAIRIE SEINE Aubergenville) PLACE DE LA MAIRIE Maule (Canton : 02800 - 1 Subvention lecture publique Maule 3500 - COMMUNE DE MAULE 78580 MAULE Aubergenville 1 222,00 E 1 112,00 E Hotel de Ville Aubergenville) 48816 - FOYER RURAL JEUNES Bazemont (Canton : 03327 - 1 Subvention lecture publique Bazemont 3 RUE D'AULNAY 78580 BAZEMONT Aubergenville 295,00 E 501,00 E ET EDUCATION POPULAIRE Aubergenville) 115113 - COMMUNAUTE DE 1 AVENUE DE LA DION 78410 03569 - 1 Subvention lecture publique Seine mauldre Aubergenville Aubergenville 19 943,00 E 17 590,00 E COMMUNES SEINE MAULDRE LECLERC AUBERGENVILLE Pl. -

PREFECTURE DES YVELINES 78 ADRESSE(S) DES BUREAUX DE VOTE 03-Mars-20 Commune : ABLIS Canton : RAMBOUILLET

PREFECTURE DES YVELINES 78 ADRESSE(S) DES BUREAUX DE VOTE 03-mars-20 Commune : ABLIS Canton : RAMBOUILLET N° Bureau de vote Emplacement Adresse 1 Salle polyvalente Rue des Acacias 2 Salle Emile Zola 15, rue Badillot 1 PREFECTURE DES YVELINES 78 ADRESSE(S) DES BUREAUX DE VOTE 03-mars-20 Commune : ACHERES Canton : POISSY N° Bureau de vote Emplacement Adresse 1 Hôtel de Ville 6/8, rue Deschamps-Guérin 2 Ecole maternelle Joliot-Curie 24, rue de Saint-Germain 3 Espace Boris Vian / Jean Cocteau Place Georges Brassens 4 Ecole maternelle Pauline Kergomard 26, rue Hélène 5 Ecole maternelle Henri Wallon 8, avenue Lénine 6 Groupe Scolaire Célestin Freinet Allée des Vanneaux 7 Groupe Scolaire Louis Jouvet 6, rue des Champs 8 Salle Raymond Bussières 68, rue Georges Bourgoin 9 Salle Maurice Biraud 68, rue Georges Bourgoin 10 Espace Boris Vian / Jean Cocteau Place Georges Brassens 11 Ecole maternelle Henri Wallon 8, avenue Lénine 12 Groupe scolaire Louis Jouvet 6, rue des Champs 2 PREFECTURE DES YVELINES 78 ADRESSE(S) DES BUREAUX DE VOTE 03-mars-20 Commune : ADAINVILLE Canton : BONNIERES SUR SEINE N° Bureau de vote Emplacement Adresse 1 Salle communale, rez-de-chaussée de la mairie 1, Grande Rue 3 PREFECTURE DES YVELINES 78 ADRESSE(S) DES BUREAUX DE VOTE 03-mars-20 Commune : AIGREMONT Canton : SAINT GERMAIN EN LAYE N° Bureau de vote Emplacement Adresse 1 Groupe scolaire 15, rue des Communes 4 PREFECTURE DES YVELINES 78 ADRESSE(S) DES BUREAUX DE VOTE 03-mars-20 Commune : ALLAINVILLE AUX BOIS Canton : RAMBOUILLET N° Bureau de vote Emplacement Adresse