Réseau Natura 2000 Site Des Préalpes De Grasse Document D

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Chaque Homme Est Une Humanité, Une Histoire Universelle » Jules Michelet

1. Lieux Historiques & Châteaux : « Chaque homme est une humanité, une histoire universelle » Jules Michelet. Les remparts et le fort Carré d’Antibes Adresse : Avenue du 11 Novembre, 06600 Antibes Téléphone : 04 92 90 52 13 Ouvert tous les jours de 10 :00–12 :00, 13 :30–16 :00 (fermé le Lundi). Le château de Roquebrune-Cap Martin & son village médiéval A ne pas manquer à Roquebrune village : le lavoir, la place des deux Frères, l’Eglise Sainte Marguerite, la république de forge, la rue Montcollet, la Place du Capitaine Vincent, l’Olivier Millénaire et bien sûr le château. Magnifiques panoramas. Adresse : 06190 Roquebrune-Cap-Martin Téléphone : 04 93 35 07 22 Le château est ouvert : Du 1er Octobre au 1er Janvier : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h Du 1er février au 31 mai : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h Du 1er juin au 30 septembre : de 10h à 13h et de 14h30 à 19h Fermé le 1er mai, le 1er et le 11 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier. Fermé les vendredis entre le 1er novembre et le 31 janvier Tarifs : Adulte : 5 € ; Tarif réduit pour les personnes de plus de 60 ans et pour les groupes de plus de 10 personnes : 4 € ; Tarif réduit pour les enfants et les étudiants : 3 € BIOT : Perché sur un piton rocheux, le vieux village de Biot (prononcer "Biotte") est célèbre pour son artisanat traditionnel de poterie puis de verre soufflé et son musée Fernand-Léger. Ce village fait même officiellement partie des "Plus beaux détours en France". -

Bien Immobilier Situation

MAISON DE VILLE UNIQUE DU 13ÈME SIÈCLE DANS LE PITTORESQUE VILLAGE DE SAINT-PAUL-DE-VENCE. LE CŒUR DE SAINT PAUL BIEN IMMOBILIER SITUATION Maison de ville 1 Montée de l’Église au cœur de 06570 Saint-Paul-de-Vence Saint-Paul-de-Vence France SURFACE PRIX DE VENTE PIÈCES Environ 120 m² 600 000 € 5 pièces en partie plus commission réparties sur à usage professionnel (7,14 % du prix de vente, TVA comprise) 4 étages Le Cœur de Saint Paul 2 MAISON DE VILLE UNIQUE DU 13ÈME SIÈCLE DANS LE PITTORESQUE VILLAGE DE SAINT-PAUL-DE-VENCE. La maison de ville à trois étages, bâtie au 13ème siècle et d‘une surface d‘env. 120 m², est située en plein cœur de Saint-Paul de-Vence et a été entièrement rénovée jusque dans les moindres détails en 2008. La rénovation difficile de la structure ancienne a, à cet égard, été réalisée avec toutes les commodités modernes imaginables. Le Cœur de Saint Paul 3 Le Cœur de Saint Paul 4 BIEN IMMOBILIER Le bâtiment de trois étages fut construit au 13ème siècle au cœur de la vieille ville de Saint-Paul-de-Vence. La maison de ville dotée de trois murs indépendants s’étend sur une surface habitable totale de 120 m² comprenant le sous-sol (27,5 m²), le rez-de-chaussée (30,5 m²), le premier étage (31,5 m²) et l’étage mansardé avec terrasse (22,5 m² + 8 m²). En 2008, la maison a été intégralement rénovée et le plus grand soin a été apporté aux finitions. -

Aires De Camping-Cars En Pays De Grasse

LE PAYS DE GRASSE FLEURS ET PARFUMS CULTURE ET PATRIMOINE ART DE VIVRE ET GASTRONOMIE NATURE ET PLEIN AIR Aires de Camping-cars Motorhome Areas Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Briançonnet, Cabris, Caille, Collongues, Escragnolles, Gars, Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Le Mas, Le Tignet, Les Mujouls, Mouans-Sartoux, Pégomas, Peymeinade, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey, Séranon, Spéracèdes, Valderoure. WWW.PAYSDEGRASSETOURISME.FR D902 D116 Saint-Benoît D 28 D110 D 16 D 908 D460 e Var Touët-sur-Var Annot D560 L D 6202 D 4202 D 6202 Entrevaux N 202 Vers La Penne Nice D911 D 27 D610 Ascros D 2211A La Rochette Saint-Pierre Saint-Antonin D427 D710 Vers Val-de-Chalvagne Digne-les-Bains D310 Ubraye Cuébris D 10 AMIRAT COLLONGUES D 2211 D83 D317 D 2211A LES MUJOULSSallagriffon D 17 Roquesteron D84 D 10 Roquesteron D80 GARS Aiglun D 2211 BRIANÇONNET D1 D102 L'Estéron D 10 Soleilhas SAINT-AUBAN LE MAS Conségudes D 10 D 305 D110 D 802 D 5 D 2211 D452 Peyroules D 2211 D 5 Vers Coursegoules Castellane D502 D 2 D 2 Gréolières D8 VALDEROURE D 2 D703 D 4085 D79 D 2 D 2 D80 La Lane D 5 Cipières D52A D79 D 2211 D 3 by D79 u D79 rt D603 'a CAILLE ANDON L SÉRANON D79 D 5 up D302 La Martre Le Lo D181 D52 D81 Route Napoléon D503 D281 D112 Courmes D 12 D 563 Caussols D 6 D 21 ESCRAGNOLLES D 3 La Bastide Gourdon e D 6085 n g a D625 i Route Napoléon S La Roque-Esclapon a D 5 D 2210 Vers D 563 L D 3 Le Bar -sur-Loup Comps-sur-Artuby D 2210 SAINT-VALLIER D 6 DE-THIEY Mons Châteauneuf-Grasse D 7 D56 D 5 D507 D 2085 D656 Le Rouret D -

Association Généalogique Des Alpes Maritimes Archives Départementales Des Alpes Maritimes 06036 NICE CEDEX

Association Généalogique des Alpes Maritimes Archives Départementales des Alpes Maritimes 06036 NICE CEDEX PROCES VERBAL ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE du 20 janvier 2007 L’assemblée générale est ouverte à 10h par le Président Patrick Cavallo. Au 31 décembre 2006, 268 adhérents étaient à jour de leur cotisation pour l'année. Au vu des 128 adhérents présents ou ayant adressé leur pouvoir, le quorum de 135 n’étant pas atteint, l’assemblée générale ordinaire ne peut ni délibérer, ni voter et est déclarée clôturée. Une assemblée générale extraordinaire est ouverte en présence de Mme Christiane GRONLIER, présidente du Centre Généalogique du Midi Provence, (Union régionale) venue tout spécialement de Marseille. RAPPORT MORAL L’AGAM a 25 ans : C’est en 1982 , que naquit l'Association Généalogique et Héraldique des Alpes-Maritimes et de Monaco (AGHAMM), devenue en 2001 l’Association Généalogique des Alpes-Maritimes (AGAM). Réunions : Antibes : 2 ème samedi du mois à la Maison des Associations animée par M. Ghigo et A. Girardet. Nice : dernier mercredi du mois aux AD animée par D. Colmon, P.Labarre, H.Lochey et P.Lapeyre de Bellair Elles permettent aux adhérents (environ 10 personnes à Antibes et 20 personnes à Nice) de se retrouver et d’échanger à partir d’un exposé ou d’un thème choisi. Une visite des archives départementales, à l’initiative de M. Cotteret, a permis à une vingtaine de personnes d’en découvrir le fonctionnement. Permanences : Antibes :les 1er et 3 ème samedis du mois à la Maison des Associations de 9h 30 à 12h animée par M. -

![40 -Les Baous Entier[2].Qxp](https://docslib.b-cdn.net/cover/4557/40-les-baous-entier-2-qxp-1774557.webp)

40 -Les Baous Entier[2].Qxp

DIREN PACA - catalogue départemental des sites classés, Alpes Maritimes SAINT-JEANNET, VENCE, COURMES, COURSEGOULES, GREOLIERES, TOURRETTES- SUR-LOUP LES BAOUS Alpes Maritimes 40 CONTEXTE REGLEMENTAIRE Site Classé Site classé Décret du 05 octobre 1976 Décret du 22 août 1978 Propriété Communale Privée Départementale Superficie Non renseignée Photos : [at.PM/JMM] COMPOSANTES DU SITE Motivation de la protection Les Baous hautes falaises blanches dominant la plaine et les collines du littoral, constituent le décor d’arrière-plan de tout le littoral Azuréen. La végétation d’altitude de ces hauts plateaux calcaires, contraste fortement avec l’espace littoral si proche. Nous sommes pourtant dans des paysages évoquant ceux de la région au début du XXème siècle : présence d’agriculture, pastoralisme, collines souvent nues de végétation (incendies, pâture), vastes étendues inhabitées, rares routes. Dans un premier temps, l’idée directrice fut de protéger le décor de la vallée de la Cagne dans une profondeur suffisante et de conserver la majestueuse organisation frontale des quatre Baous encore naturels de Vence et de St-Jeannet, qui constituent une rupture forte dans le paysage, entre les collines du littoral et les préalpes. La CSS du 08/07/1976 rappelle «l’énorme pression foncière de la Côte d’Azur» toute proche qui se traduit par un mitage pavillonnaire le long des chemins d’accès», grignotant continuellement les flancs du massif à une altitude de plus en plus élevée, et souligne également l’intérêt écologique du classement sur les communes de Vence et de St Jeannet.. Ce classement de 1976, laissait toutes les parties centrales et orientales des Baous sans protection face aux pressions immobilière et urbaine atteignant les contreforts Sud du massif. -

Roquefort-Les-Pins Guide Pratique

Guide pratique Roquefort-les-Pins 2019 2020 www.ville-roquefort-les-pins.fr Edito du Maire Chères Roquefortoises, Chers Roquefortois, Notre Municipalité a décidé de mettre en place un guide référençant les informations relatives à la commune. Ce guide pratique a pour vocation de présenter notre commune, de valoriser ses atouts et mettre en avant nos valeurs communes. Il vous propose nombre d’activités variées sur le territoire, mais également toutes les informations pratiques. En partenariat avec les acteurs du tissu associatif, et grâce à l’énergie et la détermination de tous, nous vous proposons toujours plus d’activités au travers des nombreuses associations présentes à Roquefort-les-Pins. Elles forment en effet un véritable moteur de la vie sportive, culturelle et de loisirs dans notre bassin de vie. C’est pourquoi, nous développons les infrastructures de la commune pour permettre aux associations de pratiquer leurs activités dans les meilleures conditions. Enfants, parents, grands-parents, nouveaux arrivants ce support vous est destiné. Je suis certain qu’il vous permettra d’apprécier notre belle commune et d’y trouver l’activité propice à votre épanouissement. Fidèlement, Monsieur le maire de Roquefort-les-Pins Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes Vice-Président de la CASA Sommaire Roquefort en quelques mots Roquefort en quelques Scolarité..................................... p.30 mots................................................ p.6 Jeunesse....................................... p.31 situation géographique.....p.7 Culture.......................................... p.32 Historique....................................p.8 Le pôle image.......................... p.33 Vie pratique..............................p.10 Déplacements.......................... p.34 Numéros d’urgence..............p.11 Parcs relais................................ p.35 Numéros utiles..........................p.12 Evénements................................ p.36 Déchetterie................................p.13 Agenda...................................... -

Territoires De Santé De La Région Provence – Alpes – Côte D’Azur

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Provence – Alpes – Côte d’Azur Territoires de santé de la région Provence – Alpes – Côte d’azur La région Provence – Alpes – Côte d’Azur est divisée en 9 territoires de santé dont la composition fait l’objet d’un arrêté du directeur de l’ARH en date du 28 janvier 2005. Ces 9 territoires sont eux même divisés en 25 entités décrites dans l’arrêté comme relevant du niveau de proximité. Et qu’on désignera ici territoires du niveau de proximité. Ces territoires (de santé ou du niveau de proximité) résultent d’une proposition technique élaborée dans le cadre d’un groupe de travail associant sous l’égide de l’ARH, la DRASS, la Direction Régionale du Service Médical, l’URCAM, le Conseil Régional et le SGAR, amendée à l’issue des consultations auprès de l’ensemble des partenaires concernés. Dans la construction de ces territoires il a été tenu compte des limites des pays et des communautés d’agglomérations, puis de façon complémentaire des constats habituels sur l’attractivité des principaux pôles de la région. Ces territoires définis dans le cadre des travaux de planification hospitalière ont été également largement utilisés lors de l’élaboration du PRSP (Plan régional de santé publique). Ils constituent donc pour l’instant un découpage commun à l’organisation hospitalière et aux actions de santé publique. Des réflexions et des travaux sont cependant en cours ou à mener pour approfondir ces notions de territoires pour tenir compte notamment des zonages d’études ou opérationnels des partenaires régionaux : Conseils généraux, Education nationale, Insee, … et pour étendre l’utilisation des territoires de santé aux secteurs social et médico-social. -

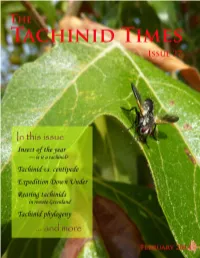

The Tachinid Times February 2014, Issue 27 INSTRUCTIONS to AUTHORS Chief Editor James E

Table of Contents Articles Studying tachinids at the top of the world. Notes on the tachinids of Northeast Greenland 4 by T. Roslin, J.E. O’Hara, G. Várkonyi and H.K. Wirta 11 Progress towards a molecular phylogeny of Tachinidae, year two by I.S. Winkler, J.O. Stireman III, J.K. Moulton, J.E. O’Hara, P. Cerretti and J.D. Blaschke On the biology of Loewia foeda (Meigen) (Diptera: Tachinidae) 15 by H. Haraldseide and H.-P. Tschorsnig 20 Chasing tachinids ‘Down Under’. Expeditions of the Phylogeny of World Tachinidae Project. Part II. Eastern Australia by J.E. O’Hara, P. Cerretti, J.O. Stireman III and I.S. Winkler A new range extension for Erythromelana distincta Inclan (Tachinidae) 32 by D.J. Inclan New tachinid records for the United States and Canada 34 by J.E. O’Hara 41 Announcement 42 Tachinid Bibliography 47 Mailing List Issue 27, 2014 The Tachinid Times February 2014, Issue 27 INSTRUCTIONS TO AUTHORS Chief Editor JAMES E. O'HARA This newsletter accepts submissions on all aspects of tach- inid biology and systematics. It is intentionally maintained as a InDesign Editor OMBOR MITRA non-peer-reviewed publication so as not to relinquish its status as Staff JUST US a venue for those who wish to share information about tachinids in an informal medium. All submissions are subjected to careful editing and some are (informally) reviewed if the content is thought ISSN 1925-3435 (Print) to need another opinion. Some submissions are rejected because ISSN 1925-3443 (Online) they are poorly prepared, not well illustrated, or excruciatingly bor- ing. -

Diagnostic Territorial Et Articulation Avec Les Plans Et Programmes

PARTIE 1 - DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET ARTICULATION AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 9 PARTIE 1 PARTIE PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE TOURRETTES-SUR-LOUP CHAPITRE 1 D DIAGNOSTIC TERRITORIAL S E MM RA OG PR ET NS A L P S E C L E V A ON ati CUL arti ET L L RIA O TERRIT C TI GNOS 10 IA PARTIE 1 : 1 : PARTIE D PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE TOURRETTES-SUR-LOUP 1 - POSITIONNEMENT COMMUNAL 1.1 - Contexte communal Tourrettes-sur-Loup est une commune située dans le département des Alpes- N Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les habitants se nomment les Tourrettans. S E La commune s’étend sur 29,28 km² et compte 4 101 habitants au 1er janvier 2014. MM Courmes RA Entourée par les communes de Courmes au Nord, de Vence et La Colle-sur-Loup OG à l’est, de Roquefort-les-Pins au sud et du Bar-sur-Loup et Gourdon à l’ouest, PR Tourrettes-sur-Loup occupe une position géographique privilégiée. ET La commune se situe proche des principaux centres urbains du département : NS A 16 km de la commune de Grasse, 18 km de l’aéroport Nice Côte d’Azur ou encore L 25 km de la technopôle Sophia Antipolis. P S Vence E Gourdon C L E V A ON ati Le Bar- sur-Loup CUL La Colle- arti sur-Loup ET L L Roquefort-les-Pins RIA O TERRIT C TI Localisation de la commune de Tourrettes-sur-Loup GNOS 11 IA Source : Géoportail, INSEE PARTIE 1 : 1 : PARTIE D PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE TOURRETTES-SUR-LOUP 1 - POSITIONNEMENT COMMUNAL 1.2 - Contexte intercommunal La commune de Tourrettes-sur-Loup appartient à la Communauté d’Agglomération N Sophia Antipolis (CASA) depuis janvier 2002. -

Sites D'accueil 1Er Degre Des Enfants De Professions Prioritaires

SITES D'ACCUEIL 1ER DEGRE DES ENFANTS DE PROFESSIONS PRIORITAIRES COMMUNES ECOLES ANTIBES E.E.PU-FONTONNE (LA)-0060114S 0060114S 219 ROUTE D06600 ANTIBES E.E.PU-TOURNIERE (LA)-0060112P 0060112P CHEMIN RAB06600 ANTIBES E.M.PU-FONTONNE MAT (LA)-0061184E 0061184E CHEMIN DES 06600 ANTIBES E.M.PU-TOURNIERE MAT (LA)-0061378R 0061378R 1157 CHEMIN06600 ANTIBES AURIBEAU-SUR-SIAGNE E.M.PU-BAYLE MAT (LE)-0061619C 0061619C CHEMIN DES 06810 AURIBEAU SUR SIAGNE BEAULIEU-SUR-MER E.E.PU-BEAULIEU-0061594A 0061594A BOULEVARD 06310 BEAULIEU SUR MER BEAUSOLEIL E.M.PU-CIGALES MAT-0061608R 0061608R 06240 BEAUSOLEIL BELVEDERE E.P.PU-BELVEDERE-0060140V 0060140V CHEMIN DES 06450 BELVEDERE BENDEJUN E.P.PU-PORTES OUVERTES (DES)-0060141W 0060141W PLACE DU CE06390 BENDEJUN BERRE-LES-ALPES E.P.PU-BERRE LES ALPES-0060142X 0060142X QUARTIER DE06390 BERRE LES ALPES BIOT E.P.PU-OLIVARI-0061896D 0061896D 40 RUE ST PH06410 BIOT BLAUSASC E.M.PU-BLAUSASC MAT-0061872C 0061872C QUARTIER LA06440 BLAUSASC BREIL-SUR-ROYA E.M.PU-MOULIN MAT-0060154K 0060154K QUARTIER GR06540 BREIL SUR ROYA CAGNES-SUR-MER E.E.PU-FERRY-0060161T 0060161T 22 AVENUE D06800 CAGNES SUR MER E.E.PU-PINEDE (LA)-0061225Z 0061225Z 19 AVENUE M06800 CAGNES SUR MER E.M.PU-PINEDE MAT (LA)-0061290V 0061290V AVENUE MAS06800 CAGNES SUR MER E.M.PU-RENOIR MAT-0060163V 0060163V 2 SQUARE BO06800 CAGNES SUR MER CANNES E.E.PU-BOCCA MURIERS-0060769D 0060769D 13 RUE RENE06150 CANNES E.E.PU-GOSCINNY-0060176J 0060176J 150 AVENUE 06150 CANNES E.E.PU-JACQUELINE DE ROMILLY-0060177K 0060177K 176 AVENUE 06400 CANNES E.E.PU-PAGNOL-0061780C -

Rencontrez Les Producteurs De Nos Vallées ! 06 Samedi 29 | Dimanche 30 Avril

06 Rencontrez les producteurs de nos vallées ! 06 samedi 29 | dimanche 30 avril PROVENCE-ALPES CÔTE-D'AZUR Les Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agri- culture et le Milieu rural (CIVAM) sont des associations EDITION d’agriculteurs et de ruraux engagés dans le développe- samedi 29 | dimanche 30 avril e 3 ment d’une agriculture et d’une alimentation durables. de 10h à 18h N° St-Etienne- - Le Groupement Régional fédère et anime les démarches de-Tinée collectives de producteurs et productrices en lien avec les acteurs des territoires. 2017 GR CIVAM PACA MIN 13 - 84953 Cavaillon Cedex 04 90 78 35 39 - [email protected] - civampaca.org Pour vous rendre sur les fermes, suivez les fl èches « De ferme 20 en ferme », l’épouvantail DE FERME Tende vous accueillera ! EN FERME Guillaumes Saint-Sauveur- aussi dans les sur-Tinée 11 Le Groupement des Agriculteurs Biologiques ALPES-DE- Saint-Martin- TE des Alpes-Maritimes est une association loi 1901 fondée H -PROVENCE ! Vésubie en 1983. Ses membres constitutifs sont des producteurs respectant le cahier des charges de l’Agriculture Biolo- 12 gique. Ses objectifs sont de développer l’agriculture bio- 19 logique des Alpes-Maritimes et de défendre et représenter portes ouvertes Bairols Lantosque Breil- les intérêts des agriculteurs bio. 2 sur-Roya 1 13 14 Agribio Alpes Maritimes Puget-Théniers MIN Fleurs 6 - Box 58 - 06296 NICE Cedex 3 Entrevaux Villars-sur-Var 04 89 05 75 47 - [email protected] Ascros La-Tour-sur-Tinée 18 17 Sospel Les conseils Roquesteron de l’épouvantail Sallagriffon Levens L'Escarène Contes Un week-end pour découvrir… Soyez prudents : St-Auban 9 16 Les chemins et petites routes d’accès aux toute l’année pour revenir ! Coursegoules fermes sont parfois étroits. -

B. Herting Zusammengestellt Van E. Haeselbarth

Bestimmungsliste Entomophager Insekten 9 Aufgrund der Unterlagen von F. Bathmaiey· und 'B. Herting zusammengestellt van E. Haeselbarth Herausgegeben vom Internationalen Bestimmungsdienst fUr entomo phage Insekten der Westpalaarktischen Regionalen Sektion der IOBC (Internationale Organisation fUr Biologische Schadlingsbekampfung) 1 Inhalt Sommaire Table of Contents Vorwort 3 Avant-propos 5 Foreword 7 Zurn Gebrauch der Bestimmungsliste 9 Sur l'utilisation de la 1iste d'identification 10 The use of the identification list 11 PARASIT ODER R�UBER PARASITE OU PREDATEUR PARASITE OR PREDATOR Nr. 1 HYMENOPTERA - 159 13 1 Ichneumonoidea - 100 13 Aphidiidae 1 - 8 13 14 Braconidae 9 - 73 Ichneumonidae 74 - 100 19 Chalcidoidea 101 - 151 21 Aphelinidae 101 - 10.2 21 Chalcididae 103 - 104 22 Elasmidae 105 22 Encyrtidae 106 - 109 22 Eulophidae 110 - 119 23 Eurytomidae 120 - 121 24 Mymaridae 122 24 Ormyridae 123 24 Pteromalidae 124 - 147 24 Torymidae 148 - 151 29 Cynipoidea 152 - 155 30 A lloxystidae 152 - 155 30 Proctotrupoidea 156 30 Scelionidae 156 30 2 Nr. Ceraphronoidea 157 - 158 30 Megaspilidae 157 - 158 30 Aculeata 159 31 Vespidae 159 31 DIPTERA 160 - 229 31 Chamaemyii dae 160 31 Conopidae 161 31 Sarcophagi dae 162 31 Tachinidae 163 - 229 31 COLEOPTERA 230 - 231 38 Coccinellidae 230 - 231 38 NEUROPTERA 232 38 Hemerobiidae 232 38 II WIRT ODER 8EUTETIER HOTE OU PROIE HOST OR PREY Phasmida 39 Hemiptera 39 Neuroptera 40 Coleoptera 40 Lepidoptera 41 Diptera 45 Hymenoptera 46 Araneae 46 III REGISTER DER FRASSPFLANZEN LISTE DES PLANTES HOTES LIST OF THE HOST PLANTS Pteridophyta 47 Gymnospermae 47 Dicotyledonae 47 Monocotyledonae 49 3 Vorwort Infolge mehrfacher Verlagerung des Bestimmungsdienstes and anderer technischer Schwierigkeiten kann vorliegende neunte Liste entomophager Insekten erst jetzt, nach einem Intervall von Uber 10 Jahren, erscheinen.