Note Sur Un Sceau De Justice De L'ancienne Chatellenie De La Motte

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Montchanin / Montceau-Les-Mines Le Tour De Bourgogne by Bike

http:www.francevelotourisme.com 30/09/2021 Montchanin / Montceau-les-Mines Le Tour de Bourgogne by bike Your cycling trip will be punctuated by many sites bearing witness to Southern Burgundy’s rich industrial past. The historic mining town of Montceau-les-Mines is a stop that proves both surprising and enjoyable. There isn’t a greenway set up along this stretch for the time being, but you take a calm small road beside the canal. Route At present, there isn’t any greenway between Montchanin and Montceau-les-Mines, but in contrast to the St-Léger-sur-Dheune > Montchanin stage, along this stage, the D 974 road is not busy at all and is really easy for cyclists. Départ Arrivée Montchanin Montceau-les-Mines Durée Distance Train station SNCF 56 min 14,25 Km Montchanin station TER (local services) Dijon > Chagny > Montchanin > Niveau Thématique Paray-le-Monial > Digoin > Moulin-sur-Allier I begin / Family Canals & intimate rivers TER (local services) Dijon > Montchanin > Decize > Nevers TGV (High speed train) Paris > Montchanin with spaces dedicated for bikes Blanzy and Montceau-les-Mines stations TER (local services) Dijon > Montchanin > Monceaux- les-Mines > Paray-le-Monial > Moulin-sur-Allier Don’t miss Blanzy: mining museum Montceau-les-Mines: an historic mining town with lively port and a museum on schooling, plus the monumental Chavannes washhouse Markets Montceau-les-Mines : Tuesday and Saturday morning Tourist Information Centre Montceau-les-Mines : +33 (0)3 85 69 00 00 Voie cyclable Liaisons Sur route Alternatives Parcours VTT Parcours provisoire Départ Arrivée Montchanin Montceau-les-Mines. -

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE Mise À Jour Au 23 Janvier 2020

DIRECTION ENFANCE ET FAMILLES PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE mise à jour au 23 janvier 2020 TERROIRE D'ACTION SOCIALE MONTCEAU LE CREUSOT NOM ET ADRESSE DU ADRESSE DU RELAIS PERMANENCES COUVERTURE GEOGRAPHIQUE AUTUN GESTIONNAIRE Mme Elodie BERGER Mme Rose Hélène CASTILLO Anost – Antully – Autun Saint Pantaléon- Auxy–Barnay - RAM intercommunal lundi de 14 à 18 h Chissey en Morvan – Cordesse - Curgy - Cussy en Morvan Maison de la Petite Enfance Bel Gazou mercredi de 8 à 12 h - Dracy Saint Loup – Igornay - La Celle en Morvan - La AUTUN (CCGAM) 8 Bd Frédéric Latouche - 71400 AUTUN jeudi de 14 à 17 h Grande Verrière - La Petite Verrière – Lucenay l'Évêque – ( 03 85 86 95 33 Monthelon - Reclesne - Roussillon en Morvan - Saint [email protected] Forgeot - Sommant - Tavernay - Mr Luc PIRONNEAU Collonges la Madeleine - Couches - Créot – Dracy les RAM Intercommunal EPINAC Mercredi de 9 à 12 h Couches - Epertully - Épinac - Morlet - Saint Emiland - Centre intercommunal Mairie – Place Charles de Gaulle Saint Gervais sur Couches - Saint Jean de Trézy - Saint d'action sociale 71360 EPINAC ( 03 85 82 99 67 / 07 86 35 15 40 Léger du Bois - Saint Martin de Communes - Saint Maurice Le Grand Autunois Morvan EPINAC / COUCHES (CCGAM) [email protected] les Couches - Saisy - Sully - Tintry - 7 route du Bois de Sapins BP 97 RAM intercommunal -

Groups 2020 Paray-Le-Monial Welcome to Paray-Le-Monial, in the Heart of Burgundy

Groups 2020 Paray-le-Monial Welcome to Paray-le-Monial, in the heart of Burgundy. Paris 348 km Paris Beaune Chalon-sur-Saône Vézelay Nevers PARAY-LE-MONIAL Paray-le-Monial Mâcon Ars Moulins Le-Puy-en-Velay N.D. La Salette Roanne Lourdes Lyon 133 km Par TGV : à 2h15 de Paris, arrêt Le Creusot-Montchanin, correspondance assurée par navette SNCF jusqu’à la gare de Paray-le-Monial (à prendre avec le billet SNCF). Par train : ligne régulière Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon. Par route : de Paris, par la RN7 direction Nevers puis Mâcon. Paray-le-Monial, A unique and varied heritage! The service team of the Paray-le-Monial Tourist Office are pleased to be able to offer guided visits of the Parodien heritage throughout the year. Sommaire Please contact us to reserve your visit or to organise your trip. Our guides will help you discover a millennial heritage in the heart of a unique rural landscape. The Basilica of the Sacred Heart 4 The Cloister 5 The Tourist Office can also provide guided visits in foreign languages The historic centre 6 City of the Sacred Heart 7 Le Hiéron : The Museum of “Beaux-Arts” 8 Mosaic City 9 Medieval Churches 10 The chateau 11 With the flow 12 Reserve your visit immediatly. 13 Contact : Office de tourisme / Service Groupes / Karen Schots 25 avenue Jean-Paul II / 71600 Paray-le-Monial +33 3 85 81 10 92 : [email protected] 3 Office de Tourisme - +33 385 811 092 - [email protected] - www.tourisme-paraylemonial.fr A millennial artistic heritage The Basilica of the Sacred Heart This masterpiece, a jewel of medieval art, is the best conserved example of Cluniac architecture in Bourgogne. -

NEVERS PARAY-LE-MONIAL LYON NEVERS N’Oubliez Pas De Vous Reporter Aux Renvois

NEVERS PARAY-LE-MONIAL LYON NEVERS N’oubliez pas de vous reporter aux renvois. NEVERS TER TER CAR TER ICR TER TER TER ICR TER TER IC ICR ICR Autocar TER. Numéro de circulation 893901 893903 31751 31753 893905 4402 31765 39665 886619 16840 31789 889675 5963 31757 31791 31759 875500 893907 4406 5973 31761 5983 31763 TER Transport Express Régional. PARAY-LE-MONIAL ICR Intercités avec réservation obligatoire. SAINCAIZE Jours de circulation Lun à Lun à Lun à Tous Tous Lun à Tous Lun à Tous Tous Tous Tous Lun à Lun à Lun à Sauf Dim et Tous les Lun à Lun à Tous les Ven, Sam, Sam les les les les les les les Dim et IC Intercités sans réservation obligatoire. MOULINS-SUR-ALLIER *Sauf jours fériés Sam* Ven* Ven* jours jours Sam* jours Ven* jours jours jours jours Sam* Sam* Ven* Sam Fêtes jours Ven* Jeu* jours Fêtes DOMPIERRE-SEPT-FONS l Train autorisé au transport gratuit des vélos dans la limite des places disponibles. LYON Quais courtsQuais Guichet Distributeur Accès Plus Accès TER BFC Renvois 1 1 1 1 2 3 GILLY-SUR-LOIRE DIGOIN ■ ■ ■ ■ NEVERS 05:34 08:34 10:36 14:37 16:06 18:49 18:59 20:59 Accès TER BFC : service Accès TER Bourgogne-Franche-Comté gratuit HORAIRES VALABLES DU 13 DÉCEMBRE 2020 AU 11 DÉCEMBRE 2021 PARAY-LE-MONIAL ■ SAINCAIZE 05:42 08:42 destiné aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite pour des CHAROLLES ■ ■ ■ MOULINS-SUR-ALLIER 06:10 07:25 07:37 09:10 11:08 12:12 15:08 16:38 16:51 18:15 19:03 19:19 19:28 19:49 21:26 21:39 déplacements en TER en Bourgogne-Franche-Comté. -

Saône-Et-Loire

Zonage A/B/C des communes de Saône-et-Loire Population Zonage Code géographique Libellé de la commune EPCI 2014 municipale A/B/C révisé Commune 2011 B2 Chalon-sur-Saône 71076 CA Chalon - Val de Bourgogne 44847 B2 Champforgeuil 71081 CA Chalon - Val de Bourgogne 2345 B2 Charnay-lès-Mâcon 71105 CA du Mâconnais-Val de Saône 6835 B2 Châtenoy-en-Bresse 71117 CA Chalon - Val de Bourgogne 991 B2 Châtenoy-le-Royal 71118 CA Chalon - Val de Bourgogne 5991 B2 Chevagny-les-Chevrières 71126 CA du Mâconnais-Val de Saône 598 B2 Crissey 71154 CA Chalon - Val de Bourgogne 2478 B2 Fragnes 71204 CA Chalon - Val de Bourgogne 997 B2 Hurigny 71235 CA du Mâconnais-Val de Saône 1932 B2 La Loyère 71265 CA Chalon - Val de Bourgogne 455 B2 Lux 71269 CA Chalon - Val de Bourgogne 1905 B2 Mâcon 71270 CA du Mâconnais-Val de Saône 33730 B2 Oslon 71333 CA Chalon - Val de Bourgogne 1282 B2 Saint-Marcel 71445 CA Chalon - Val de Bourgogne 5816 B2 Saint-Rémy 71475 CA Chalon - Val de Bourgogne 6293 B2 Sancé 71497 CA du Mâconnais-Val de Saône 1886 B2 Varennes-lès-Mâcon 71556 CC du Maconnais-Beaujolais 555 B2 Vinzelles 71583 CC du Maconnais-Beaujolais 730 C L'Abergement-de-Cuisery 71001 CC Saône, Seille, Sâne 745 C L'Abergement-Sainte-Colombe 71002 CC des Portes de la Bresse 1133 C Allerey-sur-Saône 71003 CA Chalon - Val de Bourgogne 801 C Allériot 71004 CC Saône Doubs Bresse 997 C Aluze 71005 CC des Monts et des Vignes 234 C Amanzé 71006 CC du Pays Clayettois 172 C Ameugny 71007 CC Entre la Grosne et le Mont Saint Vincent 147 C Anglure-sous-Dun 71008 CC du Canton de Chauffailles -

6 U 1623 Dépôt Par La Société Puzenat Et Fils, Constructeurs De Bourbon-Lancy De 39 Modèles En Deux Exemplaires De

- 6 U - TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAROLLES Intitulé : Activité de la juridiction. Dates extrêmes : An VIII - 1967 Présentation du contenu : Répertoires des jugements et dépôt (1812-1940) ; registres et feuilles audiences ou jugements (an VIII-1940) ; enregistrement des actes déposés au greffe ou insertions (1813-1954) ; ordonnances sur requêtes portant autorisation de vente aux enchères de marchandises neuves (1842-1904) ; ordonnances de référés (1935- 1936), enquêtes (1842-1899), cautions exécutoires, compulsoires (1828-1895) ; sentences arbitrales, avis et rapports d'arbitres (1820-1899) ; rapports d’experts (1827- 1906) ; nantissements (1898-1931) ; registres du commerce (1920-1945) ; registres des sociétés (1937-1947) ; registres des métiers (1936-1941) ; dépôts de bilans et dossiers de faillites (an IX-1939) ; dépôts des marques et modèles (1868-1945) ; Evaluations, tris : Plusieurs versements composent cet inventaire. De ce fait, la cotation des documents n’est pas continue. Marie Arnould, sous la direction de Cécile Mariotte, attachée de conservation des Archives départementales de Saône-et-Loire Conseil départemental de Saône-et-Loire (Archives départementales) Place des Carmélites 71026 Mâcon 23/02/2016 www.archives71.fr – Archives départementales de Saône-et-Loire © INTRODUCTION Le tribunal de commerce de Charolles a été créé par une loi du 24 messidor an VII (12 juillet 1799) avec pour ressort celui du tribunal correctionnel. Les premiers documents conservés de son activité sont des feuilles d’audiences depuis le 3 thermidor an VIII (23 juillet 1800). Les archives de cette juridiction cotées dans la sous-série 6 U portent essentiellement sur la période 1800 - 1940 mais certains registres peuvent avoir été utilisés après cette date. -

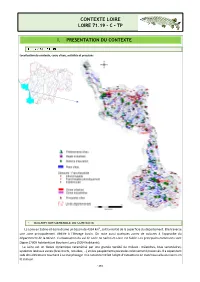

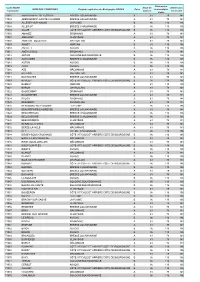

Loire 71.19 – C ‐ Tp Contexte Loire Loire 71.19 – C - Tp

LOIRE 71.19 – C ‐ TP CONTEXTE LOIRE LOIRE 71.19 – C - TP I. PRESENTATION DU CONTEXTE Localisation du contexte, cours d’eau, activités et pressions La Loire en Saône‐et‐Loire draine un bassin de 4334 km², soit la moitié de la superficie du département. Elle traverse une zone principalement dédiée à l’élevage bovin. On note aussi quelques zones de cultures à l’approche du département de la Nièvre. L’urbanisation du val de Loire en Saône‐et‐Loire est faible. Les principales communes sont Digoin (7900 habitants) et Bourbon Lancy (5054 habitants). La Loire est un fleuve dynamique caractérisé par une grande variété de milieux : méandres, bras secondaires, systèmes latéraux variés (bras morts, reculées, …) et des peuplements piscicoles relativement preservés. Il a cependant subi des altérations touchant à sa morphologie et à notamment fait l’objet d’extractions de matériaux alluvionnaires en lit mineur. ‐ 294 ‐ LOIRE 71.19 – C ‐ TP Ces pratiques, désormais interdites, ont eu pour principales conséquences l’incision du lit mineur de la Loire et la déconnexion avec ses milieux annexes (lieux de reproduction du brochet et de cyprinidés d’eaux lentes). La régulation des débits par le barrage de Villerest en amont (et notamment des crues) a également un impact sur le fonctionnement de la Loire et ses milieux annexes. Ses principaux affluents en Saône‐et‐Loire sont l’Arconce, l’Arroux et la Somme. D’autres petits affluents (intégrés à ce contexte) se jettent aussi dans la Loire : l’Arçon et l’Urbize en rive gauche, le Merdasson, la ruisseau d’Epsy, le Blandenan, le Sauvigny, le Doulin et enfin le Vezon en rive droite. -

Digoin / Gilly-Sur-Loire Le Tour De Bourgogne by Bike

http:www.francevelotourisme.com 07/05/2021 Digoin / Gilly-sur-Loire Le Tour de Bourgogne by bike On your bicycle, you pedal along the regional border between Burgundy and Auvergne. In fact, there’s a detour you can enjoy on a new greenway beside the Canal Latéral à la Loire in the Auvergne county of Allier. The official route sticks to quiet roads through Burgundy’s Charolais hills. The suggested detour is easy and accessible to all. Route Greenway by the Canal Latéral à la Loire from Digoin’s canal-bridge to Diou and Gilly-sur-Loire. Take care crossing the bridge between these last two. The official route is along quiet, signposted roads, through hilly terrain with slopes. Départ Arrivée Digoin Gilly-sur-Loire Durée Distance Railway stations - SNCF 1 h 21 min 20,36 Km Digoin and Gilly stations TER ( local services) Dijon > Chagny > Montchanin Niveau Thématique > Paray-le-Monial > Digoin > Moulin-sur-Allier I begin / Family Canals & intimate rivers Don’t miss Digoin: an historic mariners’ town at the junction of several waterways (the Loire River, the Canal du Centre, the Canal de Roanne and the Canal Latéral à la Loire), with a lively port, a canal-bridge over the Loire, a dedicated museum space called ObservaLoire and a ceramics museum Diou: with a port on the canal and shops and services Gilly-sur-Loire: a quiet little town beside the Loire. Markets Digoin : Friday and Sunday morning Tourist Information Centre Digoin : +33(0) 3 85 53 00 81 Voie cyclable Liaisons Sur route Alternatives Parcours VTT Parcours provisoire Départ Arrivée Digoin Gilly-sur-Loire. -

Liste De Joueurs

Instance : BOULE SPORTIVE DIGOINAISE et instances filles. Saison : Saison 2011-2012 Trier : Par Age en ordre Croissant Afficher : Civilité, Nom, Prénom, Date de naissance, Licence, Division, Catégorie, Adresse Personnelle Nombre de réponses: 134 Joueurs Export de Bouly Liste de joueurs mardi 2 décembre 2014 1/8 Liste de joueurs # Civilité Nom Prénom Naissance Age pour la saison N° Licence Division Catégorie Adresse Personnelle 1 Mme FAVIER Malaury 19-12-2000 11 484144 -13 -13 ans (1) 90 RUE DES LASSEROTS LE VERDIER 71160 DIGOIN FRANCE 2 M. CLAIRET Gaétan 25-12-1999 12 272811 -13 -13 ans (2) LE GAROCHET 71160 DIGOIN FRANCE 3 Mlle LESAGE Elisa 01-04-1997 14 235093 F -15 -15 ans (2) 5 AVENUE MITRON 71160 RIGNY-SUR- ARROUX FRANCE 4 M. PUZENAT Alexandre 05-04-1996 15 448094 G-18 -18 ans (1) 75 AVENUE DES PLATANES 71160 DIGOIN FRANCE 5 M. NAVARRO Grégory 20-12-1996 15 218501 G-18 -18 ans (1) 2 Rue Bernard Palissy 71160 DIGOIN FRANCE 6 M. KOLEVITCH Jonathan 06-02-1996 15 345714 G-18 -18 ans (1) 13 RUE EDITH PIAF 71160 DIGOIN FRANCE 7 M. CLAIRET Jérémy 07-05-1996 15 218502 G-18 -18 ans (1) LE GAROCHET 71160 DIGOIN FRANCE 8 M. PERICHON Loïc 19-07-1995 16 235101 G-18 -18 ans (2) 37 RUE BARTOLI 71160 DIGOIN FRANCE 9 M. RABIM Nicolas 01-07-1993 18 218493 2ème Division Senior -23 42 ROUTE DES SABLES / NEUZY 71160 DIGOIN FRANCE 10 M. PERCHERANCIER Yoan 29-08-1992 19 229958 2ème Division Senior -23 37 RUE DES TILLES 71100 SAINT- RÉMY FRANCE 11 Mlle LACROIX Sophie 12-05-1991 20 218485 4ème Division Féminine Senior -23 LE BOURG 71160 ST AGNAN FRANCE 12 Mlle DISSON Julie 09-02-1990 21 218479 3ème Division Féminine Senior -23 APPARTEMENT N° 2 290B MONTEE DES BROSSES 26350 SAINT-LAURENT- D'ONAY FRANCE 13 Mlle ROYET Cindy 06-12-1989 22 175358 1ère Division Féminine Senior -23 3 RUE DU 8 MAI 1945 39800 POLIGNY FRANCE 14 M. -

SUR UN SCEAU DE JUSTICE De L'ancienne Châtellenie De La Motte

NOTE SUR UN SCEAU DE JUSTICE de l'ancienne châtellenie de la Motte-Saint-Jean PAR H. Jules irAKDAI'MO.VT, VICE-PRÉSIDENT. Le sceau dont j'ai l'honneur d'offrir à la Commission une empreinte moderne, m'a paru digne de fixer un instant son attention. Il se rapporte, en effet, à un type qui n'est pas commun, celui des sceaux en forme d'écusson à l'antique, et il y a de plus quelques observations à pré- senter sur le texte de sa légende et sur son origine probable. Ce sceau (v. la pi. n° 4), d'une gravure assez grossière, mesure 45 milli- mètres du sommet à la pointe et 37 sur la ligne de front. Dans le champ figure un écu de môme forme, qui est parti : au i", écartelé ; au 2e, trois fasces. Les quartiers 1 et A de la ire partition et les trois fasces accusent un relief sensible et sont marqués en outre de ces hachures en losange qui étaient assez fréquemment employées dans l'ancienne gravure héraldique, avant l'introduction des signes conventionnels encore en usage aujourd'hui, pour différencier, croyons-nous, les métaux des couleurs. Autour de l'écu 24 NOTE SUR UN SCEAU DE JUSTICE règne une bordure courante de petites quartefeuilles, et, en dehors, entre un double grenetis, la légende suivante : ifr HOC : EST : s : C : TOTAM : TERAM : MOTAM : S : IOHANNIS. Je ne relève pas moins de trois solécismes dans cette légende, ou plutôt c'est un seul et même solécisme qui s'y trouve répété trois fois. -

Images Du Passé Digoinais

images ou I passe aigoinais Paul CHAUSSARD images du . passé aigoinais EDITION NOUVELLE AUGMENTÉE ET MISE A JOUR - 1996 Préface de M. RICHARD Membre de l'Institut @Le Caractère en Marche 2 Rue des Ecoles - 71420 GENELARD 1996 PRÉFACE Digoin est sans doute l'un des points de la Bourgogne où l'historien trouve le plus à glaner. Depuis les célèbres silex de Volgu jusqu'à la défense du passage de la Loire en 1940, il n'est pas d'époque qui n'ait laissé en ce lieu privilégié quelque vestige ou quelque souvenir. Et M. Chaussard, avec toute la piété qu'on éprouve pour une patrie si attachante, a soigneu- sement recueilli les épis dispersés pour lier sa gerbe. Une gerbe, on s'en rendra compte bien vite, particulièrement fournie. Cette récolte, il nous la livre très simplement. On s'apercevra sans peine de l'importance des lectures et des dépouillements auxquels il s'est astreint pour rassembler les documents et les éclairer. Mais l'exposé reste direct et ne sombre jamais dans une érudition pesante. M. Chaussard nous apprendra beaucoup, mais ce sont des c images » qu'il nous propose, au fil des siècles, sans s'astreindre à délimiter des questions pour suivre chacune d'elles pendant un millénaire, comme le proposait le plan-type des monographies communales voici une cinquantaine d'années... Digoin peut d'ailleurs faire état en ses annales de plus d'un millénaire, depuis le jour où Pépin le Bref y passa la Loire au cours d'une campagne d'Aquitaine. Passage de Loire, passage d'Arroux : la ville des deux bacs n'a vu s'élever le pont sus- pendu, sur le fleuve, qu'en 1832 ; le pont sur la rivière, un peu plus tard. -

LES COMMUNES DE SAONE ET LOIRE Code INSEE Commune

LES COMMUNES DE SAONE ET LOIRE Dimension Code INSEE Seuil de Dimension NOM DES COMMUNES Régions agricoles de Bourgogne SDREA Zone économique Commune surface excessive viable 71001 ABERGEMENT-DE-CUISERY BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71002 ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71003 ALLEREY-SUR-SAONE LA PLAINE B 96 110 196 71004 ALLERIOT BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71005 ALUZE CÔTE VITICOLE ET ARRIERE CÔTE DE BOURGOGNE B 96 110 196 71006 AMANZE BRIONNAIS A 61 79 141 71007 AMEUGNY CLUNYSOIS A 61 79 141 71008 ANGLURE-SOUS-DUN CHAROLLAIS A 61 79 141 71009 ANOST MORVAN B 61 110 196 71010 ANTULLY AUXOIS B 96 110 196 71011 ANZY-LE-DUC BRIONNAIS A 61 79 141 71012 ARTAIX SOLOGNE BOURDONNAISE B 96 110 196 71013 AUTHUMES BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71014 AUTUN AUXOIS B 96 110 196 71015 AUXY AUXOIS B 96 110 196 71016 AZE MÂCONNAIS A 61 79 141 71017 BALLORE CHAROLLAIS A 61 79 141 71018 BANTANGES BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71019 BARIZEY CÔTE VITICOLE ET ARRIERE CÔTE DE BOURGOGNE B 96 110 196 71020 BARNAY MORVAN B 61 110 196 71021 BARON CHAROLLAIS A 61 79 141 71022 BAUDEMONT BRIONNAIS A 61 79 141 71023 BAUDRIERES BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71024 BAUGY BRIONNAIS A 61 79 141 71025 BEAUBERY CHAROLLAIS A 61 79 141 71026 BEAUMONT-SUR-GROSNE LA PLAINE B 96 110 196 71027 BEAUREPAIRE-EN-BRESSE BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71028 BEAUVERNOIS BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71029 BELLEVESVRE BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71030 BERGESSERIN CLUNYSOIS A 61 79 141 71031 BERZE-LE-CHATEL MÂCONNAIS A 61 79 141 71032 BERZE-LA-VILLE