Rapport D'etude

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Assessment of Prunus Africana Bark Exploitation Methods and Sustainable Exploitation in the South West, North-West and Adamaoua Regions of Cameroon

GCP/RAF/408/EC « MOBILISATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES IMPLIQUEES DANS LES FILIERES DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX EN AFRIQUE CENTRALE » Assessment of Prunus africana bark exploitation methods and sustainable exploitation in the South west, North-West and Adamaoua regions of Cameroon CIFOR Philip Fonju Nkeng, Verina Ingram, Abdon Awono February 2010 Avec l‟appui financier de la Commission Européenne Contents Acknowledgements .................................................................................................... i ABBREVIATIONS ...................................................................................................... ii Abstract .................................................................................................................. iii 1: INTRODUCTION ................................................................................................... 1 1.1 Background ................................................................................................. 1 1.2 Problem statement ...................................................................................... 2 1.3 Research questions .......................................................................................... 2 1.4 Objectives ....................................................................................................... 3 1.5 Importance of the study ................................................................................... 3 2: Literature Review ................................................................................................. -

NW SW Presence Map Complete Copy

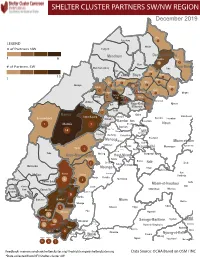

SHELTER CLUSTER PARTNERS SW/NWMap creation da tREGIONe: 06/12/2018 December 2019 Ako Furu-Awa 1 LEGEND Misaje # of Partners NW Fungom Menchum Donga-Mantung 1 6 Nkambe Nwa 3 1 Bum # of Partners SW Menchum-Valley Ndu Mayo-Banyo Wum Noni 1 Fundong Nkum 15 Boyo 1 1 Njinikom Kumbo Oku 1 Bafut 1 Belo Akwaya 1 3 1 Njikwa Bui Mbven 1 2 Mezam 2 Jakiri Mbengwi Babessi 1 Magba Bamenda Tubah 2 2 Bamenda Ndop Momo 6b 3 4 2 3 Bangourain Widikum Ngie Bamenda Bali 1 Ngo-Ketunjia Njimom Balikumbat Batibo Santa 2 Manyu Galim Upper Bayang Babadjou Malentouen Eyumodjock Wabane Koutaba Foumban Bambo7 tos Kouoptamo 1 Mamfe 7 Lebialem M ouda Noun Batcham Bafoussam Alou Fongo-Tongo 2e 14 Nkong-Ni BafouMssamif 1eir Fontem Dschang Penka-Michel Bamendjou Poumougne Foumbot MenouaFokoué Mbam-et-Kim Baham Djebem Santchou Bandja Batié Massangam Ngambé-Tikar Nguti Koung-Khi 1 Banka Bangou Kekem Toko Kupe-Manenguba Melong Haut-Nkam Bangangté Bafang Bana Bangem Banwa Bazou Baré-Bakem Ndé 1 Bakou Deuk Mundemba Nord-Makombé Moungo Tonga Makénéné Konye Nkongsamba 1er Kon Ndian Tombel Yambetta Manjo Nlonako Isangele 5 1 Nkondjock Dikome Balue Bafia Kumba Mbam-et-Inoubou Kombo Loum Kiiki Kombo Itindi Ekondo Titi Ndikiniméki Nitoukou Abedimo Meme Njombé-Penja 9 Mombo Idabato Bamusso Kumba 1 Nkam Bokito Kumba Mbanga 1 Yabassi Yingui Ndom Mbonge Muyuka Fiko Ngambé 6 Nyanon Lekié West-Coast Sanaga-Maritime Monatélé 5 Fako Dibombari Douala 55 Buea 5e Massock-Songloulou Evodoula Tiko Nguibassal Limbe1 Douala 4e Edéa 2e Okola Limbe 2 6 Douala Dibamba Limbe 3 Douala 6e Wou3rei Pouma Nyong-et-Kellé Douala 6e Dibang Limbe 1 Limbe 2 Limbe 3 Dizangué Ngwei Ngog-Mapubi Matomb Lobo 13 54 1 Feedback: [email protected]/ [email protected] Data Source: OCHA Based on OSM / INC *Data collected from NFI/Shelter cluster 4W. -

African Development Bank Group

AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP PROJECT : TRANSPORT SECTOR SUPPORT PROGRAMME PHASE 2 : REHABILITATION OF YAOUNDE-BAFOUSSAM- BAMENDA ROAD – DEVELOPMENT OF THE GRAND ZAMBI-KRIBI ROAD – DEVELOPMENT OF THE MAROUA-BOGO-POUSS ROAD COUNTRY : REPUBLIC OF CAMEROON SUMMARY FULL RESETTLEMENT PLAN (FRP) Team Leader J. K. NGUESSAN, Chief Transport Engineer OITC.1 P. MEGNE, Transport Economist OITC.1 P.H. SANON, Socio-Economist ONEC.3 M. KINANE, Environmentalist ONEC.3 S. MBA, Senior Transport Engineer OITC.1 T. DIALLO, Financial Management Expert ORPF.2 C. DJEUFO, Procurement Specialist ORPF.1 Appraisal Team O. Cheick SID, Consultant OITC.1 Sector Director A. OUMAROU OITC Regional Director M. KANGA ORCE Resident CMFO R. KANE Representative Sector Division OITC.1 J.K. KABANGUKA Manager 1 Project Name : Transport Sector Support Programme Phase 2 SAP Code: P-CM-DB0-015 Country : Cameroon Department : OITC Division : OITC-1 1. INTRODUCTION This document is a summary of the Abbreviated Resettlement Plan (ARP) of the Transport Sector Support Programme Phase 2. The ARP was prepared in accordance with AfDB requirements as the project will affect less than 200 people. It is an annex to the Yaounde- Bafoussam-Babadjou road section ESIA summary which was prepared in accordance with AfDB’s and Cameroon’s environmental and social assessment guidelines and procedures for Category 1 projects. 2. PROJECT DESCRIPTION, LOCATION AND IMPACT AREA 2.1.1 Location The Yaounde-Bafoussam-Bamenda road covers National Road 4 (RN4) and sections of National Road 1 (RN1) and National Road 6 (RN6) (Figure 1). The section to be rehabilitated is 238 kilometres long. Figure 1: Project Location Source: NCP (2015) 2 2.2 Project Description and Rationale The Yaounde-Bafoussam-Bamenda (RN1-RN4-RN6) road, which was commissioned in the 1980s, is in an advanced state of degradation (except for a few recently paved sections between Yaounde and Ebebda, Tonga and Banganté and Bafoussam-Mbouda-Babadjou). -

Community Media Is 10% Media and 90% Community a Mapping Project on the Potentials of Community Media in Cameroon in Times of Conflict

1 CCMN Cameroon Community Media Network Community Media is 10% Media and 90% Community A Mapping Project on the Potentials of Community Media in Cameroon in Times of Conflict A project by: Financed by: P.2 Editorial P.5 Community Media as Conveyer of a peaceful solution to the current Anglophone Crisis P.8 Community Media produce Open Spaces for Communities in Times of War P.12 CCMN In numbers P.15 List of CCMN Members P.17 Who is CCMN P.19 We’ve come a long way! We Need Women’s voices in media P.22 CCMN Staff P.24 CCMN and Peace Journalism Peace Journalistic Approaches and Professionalism can lower P.26 Risk for Journalists in Conflict Situation P.28 CCMN in South West/Littoral P.30 CCMN in North West/West P.34 Program Content P.36 Languages in the Network 2 3 There is no better time than now to sound the Community media play a crucial role in favouring clarion call for peace public debate and preserving the country’s precious diversity of people and cultures RT REV FONKI SAMUEL JOHANNES SINGER Moderator of the PCC Project Officer Cameroon Bread for the World Over the past years and decades, media consumption At Bread for the World, we are convinced that Cameroon Community Media “ been out of school for the past three academic years – has changed profoundly all over the globe. We have Cameroon’s community media precisely play a crucial Network (CCMN) which has brought the call for peace is urgent! access to an ever broadening range of international role in favouring public debate and preserving the together media practitioners and We are grateful to our partners, Bread for the World media and often receive the same „latest news“ – country’s precious diversity of people and cultures. -

Pdf | 300.72 Kb

Report Multi-Sector Rapid Assessment in the West and Littoral Regions Format Cameroon, 25-29 September 2018 1. GENERAL OVERVIEW a) Background What? The humanitarian crisis affecting the North-West and the South-West Regions has a growing impact in the bordering regions of West and Littoral. Since April 2018, there has been a proliferation of non-state armed groups (NSAG) and intensification of confrontations between NSAG and the state armed forces. As of 1st October, an estimated 350,000 people are displaced 246,000 in the South-West and 104,000 in the North-West; with a potential increment due to escalation in hostilities. Why? An increasing number of families are leaving these regions to take refuge in Littoral and the West Regions following disruption of livelihoods and agricultural activities. Children are particularly affected due to destruction or closure of schools and the “No School” policy ordered by NSAG since 2016. The situation has considerably evolved in the past three months because of: i) the anticipated security flashpoints (the start of the school year, the “October 1st anniversary” and the elections); ii) the increasing restriction of movement (curfew extended in the North-West, “No Movement Policy” issued by non-state actors; and iii) increase in both official and informal checkpoints. Consequently, there has been a major increase in the number of people leaving the two regions to seek safety and/or to access economic and educational opportunities. Preliminary findings indicate that IDPs are facing similar difficulties and humanitarian needs than the one reported in the North-West and the South-West regions following the multisectoral needs assessment done in March 2018. -

De Babadjou Babadjou Council

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix – Travail - Patrie Peace-Work-Fatherland --------- --------- RÉGION DE L’OUEST WEST REGION --------- --------- DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS BAMBOUTOS DIVISION --------- --------- COMMUNE DE BABADJOU BABADJOU COUNCIL --------- --------- FINANCEMENT PNDP ACTUALISATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) DE BABADJOU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT(PCD) DE BABADJOU OAL D’ACCOMPAGNEMENT : DK International, B.P. 378 Bafoussam-Cameroun ; Tél. (237) 33 44 27 43 /99 99 41 09, Fax: (237) 33 44 55 40 Email : [email protected] Aut. 59/RDA/F35/BAPP) Commune de Babadjou : BP 154 Mbouda PCD DE BABADJOU ‘’Il ne fait aucun doute aujourd’hui que les ressources énergétiques ont un effet multiplicateur sur l’atteinte des objectifs relatifs à la réduction de la pauvreté, à l’éducation, à la santé, au genre et à l’environnement.’’ Son Excellence Paul Biya Discours à l’ONU le 24/09/2010 lors de la conférence sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement 2 PCD DE BABADJOU SOMMAIRE PARTIE 0 : RESUME ______________________________________________________________________________ 5 0.1. Les objectifs du Plan Communal de Développement (PCD) __________________________________________ 5 0.2. Approche méthodologique utilisée pour l’actualisation du PDC de BABADJOU __________________________ 6 0.3. Brève présentation de la commune de BABADJOU (institution et espace) ______________________________ 6 0.4. Planification du développement _______________________________________________________________ 8 0.5. BUDGET -

CAMEROON, YEAR 2020: Update on Incidents According to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Compiled by ACCORD, 23 March 2021

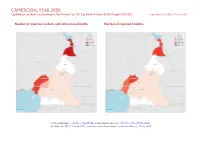

CAMEROON, YEAR 2020: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) compiled by ACCORD, 23 March 2021 Number of reported incidents with at least one fatality Number of reported fatalities National borders: GADM, 6 May 2018b; administrative divisions: GADM, 6 May 2018a; incid- ent data: ACLED, 12 March 2021; coastlines and inland waters: Smith and Wessel, 1 May 2015 CAMEROON, YEAR 2020: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 23 MARCH 2021 Contents Conflict incidents by category Number of Number of reported fatalities 1 Number of Number of Category incidents with at incidents fatalities Number of reported incidents with at least one fatality 1 least one fatality Violence against civilians 572 313 669 Conflict incidents by category 2 Battles 386 198 818 Development of conflict incidents from 2012 to 2020 2 Strategic developments 204 1 1 Protests 131 2 2 Methodology 3 Riots 63 28 38 Conflict incidents per province 4 Explosions / Remote 43 14 62 violence Localization of conflict incidents 4 Total 1399 556 1590 Disclaimer 5 This table is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 12 March 2021). Development of conflict incidents from 2012 to 2020 This graph is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 12 March 2021). 2 CAMEROON, YEAR 2020: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 23 MARCH 2021 Methodology on what level of detail is reported. Thus, towns may represent the wider region in which an incident occured, or the provincial capital may be used if only the province The data used in this report was collected by the Armed Conflict Location & Event is known. -

Prevalence of Geo-Helminths And

ISSN: 2643-461X Cedric et al. Int J Trop Dis 2020, 3:036 DOI: 10.23937/2643-461X/1710036 Volume 3 | Issue 2 International Journal of Open Access Tropical Diseases RESEARCH ARTICLE Prevalence of Geo-Helminths and Evaluation of Single Dose of Albendazole (400 mg) among School Children in Poumougne, Western Region, Cameroon Yamssi Cedric1*, Kamga Simo Sabrina Lynda2, Noumedem Anangmo Christelle Nadia3 and Check for Vincent Khan Payne2 updates 1Department of Biomedical Sciences, Faculty of Health Sciences, University of Bamenda, P.O. Box 39 Bambili, Cameroon. 2Department of Animal Biology, Faculty of Science, University of Dschang, P.O. Box 067, Dschang, Cameroon 3Department of Microbiology, Hematology and Immunology Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Dschang, P.O. Box 96, Dschang, Cameroon *Corresponding author: Yamssi Cedric, Department of Biomedical Sciences, Faculty of Health Sciences, University of Bamenda, PO Box 39 Bambili, Cameroon, Tel: (237)-677413547 Abstract and trichuriasis. This study may contribute to the fight against intestinal helminthiasis among school age children Background: Soil Transmitted Helminths (STHs) also in Bandjoun. called Geo-helminths are endemic in rural areas of devel- oping countries. This study was conducted to determine Keywords the prevalence of Geo helminths, their risk factors and an evaluation of a single dose of Albendazole 400 mg among STH, Prevalence, Infection, Intensity, Poumougne, Alben- infected School Children. dazole, School age children Methodology: Three High schools and Colleges, three Pri- Abbreviations mary schools and a Nursery School were selected at ran- ALB: Albendazole; CR: Cure Rate, EPG: Egg per gram of dom for sample collection. Stool was collected from each faeces; ERR: Egg Reduction Rate; NTDs: Neglected Tropi- subject and analyzed using floatation technique and Mc- cal Disease; SPSS: Statistical Package for Social Science; Master method respectively. -

Presentation Sommaire Des Communes Cibles De L'action

Réseau Alliance pour la Maîtrise de l'Eau et de l'Energie PRESENTATION SOMMAIRE DES COMMUNES CIBLES DE L'ACTION Dschang Fongo -Tongo La commune de Dschang située dans le département de la Menoua, La commune de Fongo Tongo a été créée par décret n°2007/115 du 23 avril Région de l’ouest Cameroun, a été créée par décret no 2007 / 117 du 24 avril 2007 du Président de la République portant création des communes 2007, elle est située dans le département de la Menoua, Région de l’Ouest A . Elle s’étend sur une superficie de 262 km² répartie dans son espace en République du Cameroun. urbain qui compte 20 communautés et dans la zone rurale qui en compte 96. Les cinq groupements qui la composent sont les suivants : Elle est limitée : Bulletin d'information et d'échange sur les questions d'accès à l'eau potable pour les communes du cameroun Foto: 99 km² ; Au Nord par les villages Fotang, Baranka Publié tous les trimestres par le réseau AME dans le cadre du projet avec le pasc Foréké-Dschang: 86 km² ; Au Sud par le village Fongo Ndeng Fongo-Ndeng; 31 km² ; Fossong Wentcheng:18 km²; A l’Est par les villages Bafou, Foto N°001 Mai 2014 BP: 1354 Bafoussam Tel: +237 33 44 58 82 / 99 57 74 52 Email: [email protected] Site Web: www.rs-ame.org Fotetsa : 11 km² ; A l’Ouest par les villages Fodjoumetho, Mockbing et Centre urbain : 7 km². Il faut noter que la nouvelle délimitation du périmètre urbain évalue à Fossimondi (dans la région du Sud Ouest). -

CAC Au Niveau Communal Exercice 2003

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie Source: FEICOM Yaoundé; le 05/09/2008 CAC au Niveau Communal Exercice 2003 - 2007 en francs CFA Commune 2003 2004 2005 2006 2007 Total BABESSI 71111420 73201803 52839330 78037678 82768880 357959111 BAFANG 61760230 63575727 45890930 67482231 71884728 310593846 BANKIM 0 0 0 0 0 0 BIBEY 6765501 6964379 5027105 7248353 7874585 33879923 BOKITO 64559463 66457245 47970899 70858006 75142845 324988458 DEUK 16553708 17040319 12300230 18042230 19267397 83203884 DOUALA 1240829221 1639118161 1438080202 2305592049 2523691305 9147310938 DOUALA 5 EME 0 0 0 0 0 0 DOUALA 3 EME 0 0 0 0 0 0 DOUALA 4 EME 0 0 0 0 0 0 ELIG-MFOMO 39728901 40896766 29520554 43767102 46241750 200155073 LEMBE 12415282 12780239 9225172 13585920 14450547 62457160 MBANDJOCK 27406319 67851363 59934264 95904105 130162475 381258526 MFOU 47912880 49599257 35802281 53029037 56081610 242425065 MINTA 16386455 16868211 12175998 17993653 19072796 82497113 NIETE 28141305 108247365 62400084 97220744 131017946 427027444 NKOLMETET 33107416 34080639 24600462 36472585 38534791 166795893 SANGMELIMA 38505581 39637486 28611567 41952802 53638511 202345947 TIBATI 77079032 79344838 57273564 84570425 89714776 387982635 YAOUNDE 755180462 1022432633 897031197 1429940622 1569420934 5674005848 YAOUNDE 1 ER 0 0 0 0 0 0 YAOUNDE 4 EME 0 0 0 0 0 0 YAOUNDE 7 EME 0 0 0 0 0 0 ABONG-MBANG 41384271 42600798 30750577 44977207 48168490 207881343 AFANLOUM 4068902 4188500 3023397 4482480 4735926 20499205 AKO 57010971 58686860 42361995 62612861 66356912 287029599 AKOEMAN 14898338 -

Prevalence of Soil Transmitted Helminths and Associated Risk Factors Among Children Residents in Bandjoun, West Region of Cameroon

ACTA SCIENTIFIC MICROBIOLOGY (ISSN: 2581-3226) Volume 3 Issue 10 October 2020 Research Article Prevalence of Soil Transmitted Helminths and Associated Risk Factors among Children Residents in Bandjoun, West Region of Cameroon Dzune Fossouo Dirane Cleopas1,2* and Yondo Jeannette3,4 Received: August 19, 2020 1Center for Research on Filariasis and others Tropical Diseases, Cameroon Published: October 07, 2020 2Department of Biochemistry, Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, University of Yaounde 1, Cameroon © All rights are reserved by Dzune Fossouo 3Department of Biology Sciences, Faculty of Medicine and Pharmaceutic Sciences, Dirane Cleopas and Yondo Jeannette. University of Dschang, Cameroon 4Department of Animal Biology, University of Dschang, Cameroon *Corresponding Author: Dzune Fossouo Dirane Cleopas, Center for Research on Filariasis and others Tropical Diseases, Cameroon. Abstract Geohelminth infections, such as Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura and Hookworms are major public health concerns. These helminths distributed throughout the world with high prevalence in poor and socio-economically deprived communities in the tropics and subtropics cause morbidity and sometimes death. Our study aimed at evaluating the prevalence and intensity of infection of geohelminths and the risk factor in Bandjoun, West Region of Cameroon. Qualitative and quantitative analyses were carried out on three hundred and fifteen (315) stool samples collected from residents using the simple centrifugal flotation and McMaster count Ascaris lumbricoides technique respectively. Out of the 315 samples examined, twenty-one (6.7%) were infected with the eggs of at least one helminth Trichuris trichiura A. lumbricoides and parasite with prevalence and intensities of infection of 6.7% and 6971.4286 ±14662.4228 for and 0.3% and 50 T. -

Monographie Commune De Babadjou

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix – Travail – Patrie Peace – Work - Fatherland ********** ********** RÉGION DE L’OUEST WEST REGION ********** ********** DÉPARTEMENT DES BAMBOUTOS BAMBOUTOS DIVISION ********** ********** COMMUNE DE BABADJOU BABADJOU COUNCIL ********** ********** SECRÉTARIAT GENERAL GENERAL SECRETARIAT ********** ********** MONOGRAPHIE COMMUNE DE BABADJOU Maire DELEGO Jacques Tél. +237 699 91 27 43 Commune créée par décret n° 93/321 du 25/11/1993. Superficie 161 Km2 55 624 habitants soit environ 345 habitants par Km2 Nombre de Conseillers: 25 Localisation La commune de BABADJOU est située à environ 12 Km de MBOUDA sur la Nationale N°6 reliant MBOUDA à BAMENDA. Elle dépend du Département des Bamboutos, dans la Région de l'Ouest Cameroun. La commune de BABADJOU s'étend du 10°4' au 10°10' longitude Est et du 5°37' au 5°46' longitude Nord. Elle est limitée : • Au nord par la Commune de Santa (Département de la MEZAM, Région Nord Ouest) ; • A l'est par le Groupement Bamessingué (Commune de Mbouda) ; • A l'ouest par les régions du Nord Ouest et le Département de LEBIALEM (région du Sud Ouest) ; MONOGRAPHIE BABADJOU Page 1 • Au Sud par le Groupement Balatchi (Commune de Mbouda) et la commune de Batcham. Les données physiques Climat Le climat de BABADJOU est comme celui de l'ensemble de la province de l'ouest c'est- à-dire du type camerounien d'altitude caractérisé par une longue saison pluvieuse qui va de mi-mars à mi–novembre et une courte saison sèche allant de mi-novembre à mi- mars. La pluviométrie moyenne annuelle est comprise entre 1500 et 1830 mm. BABADJOU est soumise à des vents qui changent de direction et de force suivant les saisons (moussons et alizés).