Pacte De Gouvernance 2020-2026 Préambule

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Compte-Rendu Des Séances De 1961

- 29 - Compte-rendu des séances de 1961 Membres d6c6d6s depuis Décembre 1960 Mmes Taillefert. Legros. MM. Bastien. Bernaille. Bourgeois. (de Castelet. Baron de La Doucette. Lecouteur. Membres admis en 1961 Mmes Borel. Hellmann. Moyat. MM. Berthemet. Lorion. Moyat. Parent. Pascal. Remy. Rioult. BUREAU DE LA SOCIETE Président ............ M. CH AL01 N. DUDRUMET. ViceiPrésidents ...... HARDY. Secrétaire ............ M. LEFEBVRE. Trésorier ............ M. DUPONT. Bibliothécaire .......... M. Roger CHEVALLIER. Conservateur Ides collections M. BEAU J8EAN. Roger DERUELILE. LATOUR. DUBOURG. le Comte de SADE. -30- Séance du 28 Janvier: M. BEAUJEAN : (( Prisons et prisonniers )> (ire pcrrfie). La prison de l’Avenue de Soissons, actuellement dénommée (( Centre d’observation >>, est une création récente, originale, du Minis- tère de la Justice ; son fonctionnement est très attentivement suivi par tous (les criminalistes de France et de I’étranger. Elle mérite d’être mieux connue du public, du moins dans son en- semble. Mais avant d’ouvrir à ses collègues les portes du C.O., M. Beaujean a tenu à tracer un ibref historique des prisons qui, A Château-Thierry, précédèrent celle que nous connaissons. En 720, Charles Martel, Maire du Palais d’Austrasie, vain- queur des Neustriens, se réserve aux Chesneaux, pour son usage personnel, un <( palais >> et une métairie. Après la mort de son roi, il porte sur le trône un enfant de huit ans, Thierry IV, pour qui il fait ériger une <( maison fortifiée >> sur u Ile rocher )> de notre ville. Ainsi le nouveau souverain, surveillé de très iprès, est et restera un fantôme ide roi aux mains de son redoutable tuteur. Cette construction mérovingienne était bien une prison dans laquelle Thierry était reduit à une impuissance absolue. -

Quandle Passé De L'ancien Dépôt SNCF

- n°429 du 28 janvier au 10 février 2019 - Docteur Vincent TAGNON (ancien chef de service de l’hôpital de Château-Thierry) ouvre son cabinet de Gynécologie obstétrique Chirurgie gynécologique Échographies pelviennes (conventionné secteur 1) sur rendez-vous au en emporte la Marne 03 23 82 80 28 - 06 48 46 57 15 Magazine d’informations du Sud de l’Aisne, du Pays Fertois et de l’Ouest Marnais www.autant.net Trésor de l’hôtel-Dieu Quatre nouveaux joyaux ont rejoint le musée (p.10) Photo ©Rémy Salaün ©Rémy Photo INFOS PRATIQUES PAROISSES Messes Notre Dame des 3 Vallées D’une manière habituelle : 1er dimanche à Condé ; 2e et 4e dimanches à Crézancy ; 3e dimanche à Jaulgonne ; 5e dimanche : à définir Vals et Coteaux - Samedi 2 fév. : 9h Charly-sur-Marne ; 18h30 Viels-Maisons - Dimanche 3 fév. : 10h30 Charly-sur-Marne - Samedi 9 fév. : 18h30 Viels-Maisons - Dimanche 10 fév. : 10h30 Charly-sur-Marne Saint Jean Eudes Chaque dimanche en février : 11h église de Fère-en- Tardenois CHÂTEAU-THIERRY Recrutement par la ville, d’animateurs diplômés pour les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), pour les vacances scolaires d’été. Candidatures accompagnées d’un CV, à envoyer à l’attention de Monsieur le Maire, 16 place de l’Hôtel de Ville avant le 22 mars. ESSOMES-SUR-MARNE Recensement de la population de la commune par l’INSEE jusqu’au 16 février. Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, il vous remettra vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible. -

L'extraction Et La Fabrication Du Plâtre Dans La Région De Château-Thierry

L‘extraction et la fabrication du plâtre dans la région de Château-Thierry L‘importance de l’emploi du plâtre dans les constructions traditionnelles est une des caractéristiques de l’architecture du nord de la Brie, qui se dif- férencie de la sorte des régions voisines où domine la pierre de taille (Soissonnais) ou bien la brique associée au moellon (Champagne). Ce plâ- tre de fabrication artisanale, auquel restaient mêlés de nombreuses impu- retés, donne aux façades une teinte crème bien différente du plâtre industriel à la blancheur provocante, et qui tend vers le beige ou le rosé selon les accidents de la cuisson ou la couleur du banc de roche. Aussi longtemps que les transports demeurèrent lents et coûteux, soit jusqu’à la deuxième moitié du XIXesiècle, les matériaux de construction furent tirés du sous-sol proche, et l’architecture constitua un décalque assez fidèle de la géologie, contribuant à donner à chaque pays son individualité. Or le plâtre est tiré du gypse, une des roches sédimentaires qui constituent le sous-sol au nord et au nord-est de la région parisienne. Le pays de Châ- teau-Thierry se trouve dans l’aire de ce qu’on a pu appeler une civilisation du plâtre, dont Paris tenait évidemment la tête, et dont le sud de l’Aisne occupait la position orientale’. Des différents aspects sous lesquels on peut étudier l’usage du plâtre dans notre région, nous ne nous intéresserons qu’à la phase de l’extraction et de la fabrication, à ce qui fait en somme l’activité proprement dite des plâtrières, ainsi qu’aux hommes qui l’exercent, les plâtriers*. -

Toutes Les Indemnisations Par Commune

Communes - Nom ou société dégâts de grand gibier Coucy La Ville - Earl Rozieres Crepy En Laonnois - Choain Christophe Crepy En Laonnois - Earl Beausaert Crepy En Laonnois - Quinot Philippe toutes les indemnisations par commune Crepy En Laonnois - Meurisse Veronique Faucoucourt - Beroudiaux Jacques Communes - Nom ou société Sanglier Cerf Chevreuil Communes - Nom ou société Sanglier Cerf Chevreuil Communes - Nom ou société Sanglier Cerf Chevreuil Faucoucourt - Scea De La Ferme D'huez Ancienville - Earl Dupuis Le Colombier 564 Villers Agron Aiguizy - Aubry Alain 1282 Nogent L'artaud - Earl De Salnove 674 Folembray - Earl Roux Duparque Ancienville - Earl Du Domaine D'ancienville 443 111 Villers Sur Fere - Earl De La Croix Blanche 2867 Nogent L'artaud - Van Landeghem Damien 486 Folembray - Declochez Cyrille Armentieres Sur Ourcq - Earl Du Chateau 170 Villers Sur Fere - Gaec Goddaert Pere-Et-Fils 269 Pavant - Touret Raphael 19 Fourdrain - Flomont Luc Armentieres Sur Ourcq - Ghekiere Laure 340 Total Unite de Gestion du Tardenois 104566 323 Pavant - Earl De Salnove 177 Fresnes Sous Coucy - Scea De Crasnes Billy Sur Ourcq - Earl De La Ferme D'edrolles 509 Artonges - Gaec Des Forts 40 362 Viels Maisons - Earl Du Montcel Enger 11808 Fresnes Sous Coucy - Earl Rozieres Breny - Breton Guy 982 Artonges - Earl De L'abbaye 530 Viels Maisons - Aubert Thierry 613 Jumencourt - Rene Maurice Breny - Maillet Jean-Michel 250 Artonges - Lefebvre Jean-Marie 156 Viels Maisons - Deletain Andre 1264 Jumencourt - Earl Lefebvre Fillion Breny - Earl De La Louviere 1418 -

Dossier Départemental Des Risques Majeurs (DDRM) Est Un Dossier D’Information Sur Les Risques Majeurs Naturels Et Technologiques

PREFET DE L’AISNE Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aisne - 2019 P. 1 SOMMAIRE Arrêté préfectoral portant approbation du dossier départemental 3 des risques majeurs Préambule : Risque majeur et information préventive 5 Destinataires du dossier 8 Les risques naturels - Cartographie 9 - Inondations 10 - Inondations et Coulées de boue 17 - Mouvements de terrain 25 - Sismicité 27 - Radon 31 Les risques technologiques - Rupture de digue 35 - Risque technologique (PPI, PPRT) 39 - Transport de matières dangereuses 46 Annexe - Liste communes – risques 50 P. 2 P. 3 LE DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est un dossier d’information sur les risques majeurs naturels et technologiques. Outil de sensibilisation, le DDRM est adressé à tous les acteurs concernés par l’information sur les risques majeurs : communes, administrations, professions de la sécurité… et consultable pour tous sur le site internet des services de l’Etat dans l’Aisne http://www.aisne.gouv.fr - rubrique « sécurité civile ». P. 4 ~ PREAMBULE ~ « RISQUE MAJEUR ET INFORMATION PREVENTIVE » LE RISQUE MAJEUR : Le risque majeur est définit par la possibilité d’un événement majeur d’origine naturelle ou technologique dont les effets peuvent toucher un grand nombre de personnes et occasionner des dommages importants. L’existence d’un risque majeur est donc liée : d’une part à la présence d’un événement majeur naturel ou technologique ; d’autre part à l’existence d’enjeux, c’est à dire à la présence de personnes ou de biens pouvant être affectés ; Le risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par sa gravité. -

Fiche Structure : Alliance Villes Emploi

Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr TERRITOIRE Pays : France Région : Hauts de France Département : (02) Aisne Ville : Château-Thierry Liste des communes couvertes : Château-Thierry ((02) Aisne), Armentières-sur-Ourcq ((02) Aisne), Artonges ((02) Aisne), Azy-sur-Marne ((02) Aisne), Barzy-sur-Marne ((02) Aisne), Baulne-en-Brie ((02) Aisne), Belleau ((02) Aisne), Beuvardes ((02) Aisne), Bézu-Saint-Germain ((02) Aisne), Blesmes ((02) Aisne), Bonneil ((02) Aisne), Bonnesvalyn ((02) Aisne), Bouresches ((02) Aisne), Brasles ((02) Aisne), Brécy ((02) Aisne), Brumetz ((02) Aisne), Bruyères-sur-Fère ((02) Aisne), Bussiares ((02) Aisne), Celle-sous-Montmirail (La) ((02) Aisne), Celles-lès-Condé ((02) Aisne), Chapelle-Monthodon (La) ((02) Aisne), Charmel (Le) ((02) Aisne), Chartèves ((02) Aisne), Chézy-en-Orxois ((02) Aisne), Chierry ((02) Aisne), Cierges ((02) Aisne), Coincy ((02) Aisne), Condé-en-Brie ((02) Aisne), Connigis ((02) Aisne), Coulonges-Cohan ((02) Aisne), Courboin ((02) Aisne), Courchamps ((02) Aisne), Courmont ((02) Aisne), Courtemont-Varennes ((02) Aisne), Crézancy ((02) Aisne), Croix-sur-Ourcq (La) ((02) Aisne), Dravegny ((02) Aisne), Épaux-Bézu ((02) Aisne), Épieds ((02) Aisne), Essômes-sur-Marne ((02) Aisne), Étampes-sur-Marne ((02) Aisne), Étrépilly ((02) Aisne), Fère-en-Tardenois ((02) Aisne), Fontenelle-en-Brie ((02) Aisne), Fossoy ((02) Aisne), Fresnes-en-Tardenois ((02) Aisne), Gandelu ((02) Aisne), Gland ((02) Aisne), Goussancourt ((02) Aisne), Grisolles ((02) Aisne), Hautevesnes ((02) Aisne), -

Brief Histories of Divisions, U.S. Army 1917-1918

BRIEF HISTORIES OF DIVISIONS, U.S* AFRMY 1917-1918 Prepared in the -Historical Branch, War Plans Division, General Staff* Junew 1921* *^ 0000000000-- Branch, Note:- Authorities for statemonts of fact are on file ia the Historical Comment, with a view to correction of any error discovered, is invited. Form Approved Report Documentation Page OMB No. 0704-0188 Public reporting burden for the collection of information is estimated to average 1 hour per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to Washington Headquarters Services, Directorate for Information Operations and Reports, 1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington VA 22202-4302. Respondents should be aware that notwithstanding any other provision of law, no person shall be subject to a penalty for failing to comply with a collection of information if it does not display a currently valid OMB control number. 1. REPORT DATE 3. DATES COVERED 2. REPORT TYPE 1921 - 4. TITLE AND SUBTITLE 5a. CONTRACT NUMBER Brief Histories of Divisions, U.S. Army 1917- 1918. 5b. GRANT NUMBER 5c. PROGRAM ELEMENT NUMBER 6. AUTHOR(S) 5d. PROJECT NUMBER 5e. TASK NUMBER 5f. WORK UNIT NUMBER 7. PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES) 8. PERFORMING ORGANIZATION Army Command & General Staff College,Combined Arms Research REPORT NUMBER Library ,250 Gibbon Avenue,Fort Leavenworth,KS,66027-2314 9. SPONSORING/MONITORING AGENCY NAME(S) AND ADDRESS(ES) 10. -

Sociéte Historique Et Archgologique De Chateau-Thierry Avant-Propos

SOCIÉTE HISTORIQUE ET ARCHGOLOGIQUE DE CHATEAU-THIERRY AVANT-PROPOS Le Bureau tic la Société a pensk que, tout en continuant à donner à nos socibtaires le rksumé de nos travaux, nous pourrions y ajouter de larges extraits d’une ttucle d’histoire régionale ayant un caractPre nettement Pconomique, sptciale- ment au point de vite rural, puisque notre arrondissen:ent est beaucoup plus agricole qu’industriel. C’est pourquoi nous avons decide de publier les principaux passages d’une intéressante étude de M. G. Hardy intitulée : <( La Socitté rurale sous le Consulat et l’Empire : la Ferme. D Pour le Bureau : Le Président, M. Chaloin. BUREAU Président ............ M. CHALOIN. M. HARDY. Vice-présidents ........ M. DUDRUMET. Secrétaire ............ M. LEFEBVRE. Trésorier ............ M. BEAUJEAN. Bibliothécaire .......... Al. (DUPONT. Conscrvate:ir des Collections M. POISSON (Docteur René). >> adjoint .... M. CHEVALLIER. Membres dQcédés depuis Décembre 1953 Mine Vidal ; MM. Breton André, Delbez Emile, Louer Joseph, Maître, Michaëli, Pannieï Gaston, Rep Charles, Rep Félix, Truchot. Nouveaux Membres depuis Décembre 11953 Mme Boucher, Brasles. Mlle du Beaufret des Génettes Ghislaine, Paris. M. l’abbé The0 de Besterfeld, Epaux-Bézu. M. Bordes Guy, Château-Thierry. M. Boulois Ernest, Blesmes. M. le docteur Brunat, Château-Thierry. Mme Brunat, Château-Thierry. 1Vme Collin Jean, Château-Thierry. M. Delorme, Château-Thierry. M. Doffin Jacques, Bézu-Saint-Germain. Mine Douchet Gaston, Château-Thierry. M. Drufin, Château-Thierry. Mme Drufin, Château-Thierry. M. Dumont, Château-Thierry. Mme Dumont, Château-Thierry. Mme Dyke Gisde, Crézancy. Mme Encrevk, Château-Thierry. Mme Vve Eschard Paul, Château-Thierry. Mlle Foucart Nicolle, Château-Thierry. M. Gérard Robert, Paris. M. Géraux Georges, Barzy-sur-Marnc. -

Télécharger La Carte

Fesmy-le-Sart St-Martin- Barzy-en- Rivière Thiérache Ribeauville Molain Bergues- Fontenelle La sur-Sambre Rocquigny Vallée- Oisy Aubencheul- Serain Mulâtre aux-Bois Wassigny Papleux Becquigny Prémont Boué Vaux-Andigny LeNouvion-en-Thiérache Vendhuile LaFlamengrie Gouy Vénérolles Etreux LeCatelet Beaurevoir Lempire La Bohain-en-Vermandois Mennevret Bony Neuville- lès-Dorengt Esquéhéries Hannapes Clairfontaine Brancourt- LaCapelle le-Grand Estrées Tupigny Mondrepuis Montbrehain Dorengt Hargicourt Leschelles Sommeron Petit- Buironfosse Bellicourt Ramicourt Seboncourt Verly Lerzy Joncourt Fresnoy-le-Grand Iron Wimy Hirson Nauroy Grougis Lavaqueresse Froidestrées Villeret Grand- Verly Sequehart Gergny Magny- Aisonville- Crupilly Neuve- la-Fosse Levergies Croix- Etaves- Lesquielles- Chigny Luzoir Maison Fonsommes et-Bernoville St-Germain Villers- St-Michel et-Bocquiaux Englancourt Pontru CompagnieFontaine- de lès-Guise CompagnieBellenglise de Ef ry Vadencourt Malzy Ohis Jeancourt Le Uterte Erloy Sorbais Verguier Montigny- Lehaucourt Buire Watigny en- Noyales Monceau- Pontruet Arrouaise sur-Oise Vendelles Essigny- Fonsommes Compagnie de Fieulaine Compagnie de Lesdins le-Petit Proix Autreppes Guise St-Algis Origny- Flavigny- Proisy Marly-Gomont Etréaupont Saint-QuentinRemaucourt en- Eparcy Saint-QuentinHauteville Maissemy le-Grand- Wiège- La Thiérache Gricourt et-Beaurain Faty Romery LaBouteille Hérie Any-Martin-Rieux Vermand Omissy Bernot Bucilly Morcourt Fontaine- Macquigny Haution Vervins Vervins Martigny Fayet Notre-Dame Audigny Leuze LeSourd -

Maladrerles Repertonees Les Leproseries Dans L

MALADRERLES REPERTONEES Situkes dans la Région de Château-Thierry Blesmes - Brasles - Charly - Château-Thierry - Chézy-en-Orxois - Chézy-surMarne - Chierry - Condé-en-Brie - Crézancy - Essises - Essômes - Etampes - Fère-enTardenois - Gandelu - Marizy-Sainte-Gene- viève - Montfaucon - Montlevon - Neuilly-Saint-Front - Nogentel - Pargny-la-Dhuys - Seringes-et-Nesles - Montmirail - Tréloup - La Ferté- Milon - Oulchy-le-Château. Rattacliées Ci l‘Hôtel-Dieu de Château-Thierry Chéry-Chartreuve - Cohan - Cuiry-House - Dormans - Lhuys - Mont-Notre-Dame - Verneuil. MM. Henri DUMON et André LEFEBVRE LES LEPROSERIES DANS L’ARRONDISSEMENT DE CHATEAU-THIERRY La lèpre, maladie occasionnke par la mauvaise nourriture, la malpropreté des personnes et l’insalubrité des logements, sévissait aux Xème, XIème, XIème, XIIIème, XIVème et XV&me siècles. Les Croisades contribuèrent à lui donner un grand développement. Les lépreux furent d’abord soignes dans les hôpitaux, mais comme leur maladie était tr&s contagieuse, on fut contraint de les isoler B quelque distance des villages, dans des endroits déserts qu’on nomma closeaux, léproseries, ladreries ou maladreries. Les maladreries ne se soutinrent d‘abord que par des aumônes ou des taxes fixées par le roi. Plus tard, elles acquirent par dons des fermes, des terres, des dîmes, des rentes en grain ou en argent. Les lépreux étaient exempts de tout impôt et, B leur mort, la léproserie héritait de leurs biens. La maladrerie était administrée par un maître et par des Frères auxquels succédèrent des administrateurs quand leurs biens se furent accrus. Les mesures rigoureuses prises pour empêcher la propagation de la lèpre firent disparaître presque complètement cette terrible maladie au XVIIème siècle ; les maladreries dépérirent et c’est par suite de leur inutilité que, sous Louis XIV, tous ces petits hospices et leurs revenus furent annexés aux Hôtels-Dieu les plus voisins, qui ne furent conservés que dans les villes ou les localités ayant assez d’importance pour soutenir ces établissements. -

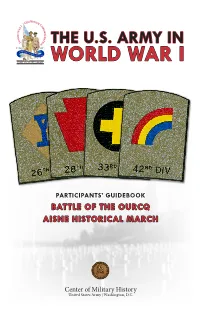

The Us Army In

e n t e n n ia C l C I o m r m a e W m o d r l a r t o i o W n THE U.S. ARMY IN 1916 1919 EMEMBE R R HO NO R E EDUCAT WORLD WAR I PARTICIPANTS’ GUIDEBOOK BATTLE OF THE OURCQ AISNE HISTORICAL MARCH Center of Military History United States Army | Washington, D.C. DIVISION INFANTRYINFANTRY BRIGADE BRIGADE ARTILLERY BRIGADE INFANTRYINFANTRY REGIMENT REGEMENT MACHINE GUN BATTALION INFANTRYINFANTRY BATTALION BATTALION MACHINE GUN COMPANY INFANTRY BATTALION RIFLE COMPANY ARTILLERY REGIMENT 75MM ARTILLERY REGIMENT 155MM TRENCH MORTAR BATTERY RIFLE COMPANY INFANTRY REGEMENT 75MM RIFLE COMPANY RIFLE COMPANY SIZE: INFANTRY: ARTILLERY: Infantry Company - 250 Rifles - 17,666 12 batteries–75-mm. field guns (48 tubes) Division without Trains - 24,816 Pistols - 11,913 6 Batteries–155-mm. howitzers (24 tubes) Division with Trains - 28,059 Automatic Rifles - 768 3 Batteries–6˝ Trench Mortars (12tubes) Machine Guns - 224 e n t e n n ia C l C I o m r m a e W m o d r l a r t o i o W n 1916 1919 EMEMBE R R HO NO R E EDUCAT TO AISNE HISTORICAL MARCH PARTICIPANTS: elcome to this special event, part of the U.S. Army’s program Wof commemoration of the World War I Centennial. Today you will have an opportunity to take part in a guided walk on ground fought over and captured by the American Expeditionary Forces in late July one hundred years ago. The purpose of today’s march is to bring you as close as possible to the wartime experiences of Army Soldiers in World War I by letting you follow quite literally in their footsteps. -

Mise En Page 1

Communes - Nom ou société Sanglier Cerf Che - Communes - Nom ou société Sanglier Cerf Che - Communes - Nom ou société Sanglier Cerf Che -Communes - Nom ou société Sanglier Cerf Che - dégâts de grand gibier 2017 Hirson - Gaec Fouan 315 Louatre - Earl De La Fontaine Alix 101 101 Osly Courtil - Wauquaire Pascal 126 Sissonne - Larive Sebastien 1849 Hirson - Earl Ferme De La Reinette 2015 Loupeigne - Earl De La Muse 289 Osly Courtil - Scea Fourcault 1757 Sissonne - Dussart Michel 2887 Jaulgonne - Publier Luc 959 Lucy Le Bocage - Earl Hourdry 1876 Oulchy La Ville - Earl De Vailly 286 Sissonne - Earl Du Rouissoir 3853 1128 toutes les indemnisations par commune Jeantes - Bailly Thierry 271 Lucy Le Bocage - Gaec Gautier 1739 Oulchy Le Chateau - Rousseau Hubert 739 Sissonne - Earl Sellier 1161 Jeantes - Trochain Herve 360 Maast Et Violaine - Earl De Rekeneire 298 Paars - Earl Les Cormieux 1250 Sissonne - Sep Le Roux De Boncourt 141 Jouaignes - Earl Des Templiers 431 Maizy - Laplace Sebastien 259 Paars - Le Roux Matthieu 317 Soize - Fleury Guillaume 985 Communes - Nom ou société Sanglier Cerf Che - Communes - Nom ou société Sanglier Cerf Che -Communes - Nom ou société Sanglier Cerf Che - Acy - Societe Des Ronsets 155 Bucy Les Pierrepont - Gaec Charpentier 495 Dammard - Earl De Montemafroy 1073 Jumencourt - Earl Lefebvre Fillion 174 Maizy - Sirot Fabrice 266 Pargny La Dhuys - Scea De Courjeanson 430 Sommette Eaucourt - Earl Des Genettes 1118 Aizelles - Earl Donge 277 Bucy Les Pierrepont - Gerard Veronique 478 Dammard - Earl De Vailly 173 Jumencourt