Table Des Matières PRESENTATION DE LA SOCIETE

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Compte-Rendu Des Séances De 1961

- 29 - Compte-rendu des séances de 1961 Membres d6c6d6s depuis Décembre 1960 Mmes Taillefert. Legros. MM. Bastien. Bernaille. Bourgeois. (de Castelet. Baron de La Doucette. Lecouteur. Membres admis en 1961 Mmes Borel. Hellmann. Moyat. MM. Berthemet. Lorion. Moyat. Parent. Pascal. Remy. Rioult. BUREAU DE LA SOCIETE Président ............ M. CH AL01 N. DUDRUMET. ViceiPrésidents ...... HARDY. Secrétaire ............ M. LEFEBVRE. Trésorier ............ M. DUPONT. Bibliothécaire .......... M. Roger CHEVALLIER. Conservateur Ides collections M. BEAU J8EAN. Roger DERUELILE. LATOUR. DUBOURG. le Comte de SADE. -30- Séance du 28 Janvier: M. BEAUJEAN : (( Prisons et prisonniers )> (ire pcrrfie). La prison de l’Avenue de Soissons, actuellement dénommée (( Centre d’observation >>, est une création récente, originale, du Minis- tère de la Justice ; son fonctionnement est très attentivement suivi par tous (les criminalistes de France et de I’étranger. Elle mérite d’être mieux connue du public, du moins dans son en- semble. Mais avant d’ouvrir à ses collègues les portes du C.O., M. Beaujean a tenu à tracer un ibref historique des prisons qui, A Château-Thierry, précédèrent celle que nous connaissons. En 720, Charles Martel, Maire du Palais d’Austrasie, vain- queur des Neustriens, se réserve aux Chesneaux, pour son usage personnel, un <( palais >> et une métairie. Après la mort de son roi, il porte sur le trône un enfant de huit ans, Thierry IV, pour qui il fait ériger une <( maison fortifiée >> sur u Ile rocher )> de notre ville. Ainsi le nouveau souverain, surveillé de très iprès, est et restera un fantôme ide roi aux mains de son redoutable tuteur. Cette construction mérovingienne était bien une prison dans laquelle Thierry était reduit à une impuissance absolue. -

Mars 2020 Infos Le Magazine

N°50BRASLES / MARS 2020 INFOS LE MAGAZINE MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATION Un budget 2019 offensif et maîtrisé DIGITAL TRAVAUX SOLIDARITÉ SOMMAIRE Edito………………………………………………3 Budget 2019……………………………………..4 Travaux & investissements…………………….8 Information……………………………….……..10 Mobilités…………………………………………12 Un village dynamique pour tous.……………..14 On vous en parle……………………………….16 Hommage……………………………………….18 Culture…………………………………………...19 Etat civil………………………………………….21 Brasles pratique………………………………...22 Nous remercions nos généreux partenaires annonceurs présents dans ce magazine et qui contribuent ainsi à vous proposer une revue annuelle d’information, en complément de nos autres parutions annuelles. - 2 - BRASLES INFOS n°50 ÉDITO Maire de Brasles Vice -Présidente du Conseil Départemental de l’Aisne Madame, Monsieur, Mes chers concitoyens, C’est avec une certaine émotion que je m’adresse à vous pour la dernière fois par l’intermédiaire de ce magazine municipal. Cela fait maintenant 25 ans que je suis élue à Brasles. Il est temps de passer le relais à d’autres citoyens, des femmes et des hommes qui ont envie de s’engager pour servir vos intérêts, défendre les enjeux de notre commune rurale engagée dans un contexte intercommunal de plus en plus développé. Et je ne suis pas inquiète, les bonnes volontés ne manquent pas. La prochaine équipe aura be- soin de votre confiance, de votre engagement au service d’un intérêt collectif et non individuel. J’ai beaucoup aimé être élue à Brasles, ce furent de beaux mandats, difficiles parfois, exigeants toujours. Mais aussi de belles rencontres parmi les habitants, les acteurs associatifs, mais égale- ment parmi les élus des équipes successives de ces quatre mandats, et de ce fait, à l’heure du bilan, j’en oublie les aspects négatifs. -

Quandle Passé De L'ancien Dépôt SNCF

- n°429 du 28 janvier au 10 février 2019 - Docteur Vincent TAGNON (ancien chef de service de l’hôpital de Château-Thierry) ouvre son cabinet de Gynécologie obstétrique Chirurgie gynécologique Échographies pelviennes (conventionné secteur 1) sur rendez-vous au en emporte la Marne 03 23 82 80 28 - 06 48 46 57 15 Magazine d’informations du Sud de l’Aisne, du Pays Fertois et de l’Ouest Marnais www.autant.net Trésor de l’hôtel-Dieu Quatre nouveaux joyaux ont rejoint le musée (p.10) Photo ©Rémy Salaün ©Rémy Photo INFOS PRATIQUES PAROISSES Messes Notre Dame des 3 Vallées D’une manière habituelle : 1er dimanche à Condé ; 2e et 4e dimanches à Crézancy ; 3e dimanche à Jaulgonne ; 5e dimanche : à définir Vals et Coteaux - Samedi 2 fév. : 9h Charly-sur-Marne ; 18h30 Viels-Maisons - Dimanche 3 fév. : 10h30 Charly-sur-Marne - Samedi 9 fév. : 18h30 Viels-Maisons - Dimanche 10 fév. : 10h30 Charly-sur-Marne Saint Jean Eudes Chaque dimanche en février : 11h église de Fère-en- Tardenois CHÂTEAU-THIERRY Recrutement par la ville, d’animateurs diplômés pour les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), pour les vacances scolaires d’été. Candidatures accompagnées d’un CV, à envoyer à l’attention de Monsieur le Maire, 16 place de l’Hôtel de Ville avant le 22 mars. ESSOMES-SUR-MARNE Recensement de la population de la commune par l’INSEE jusqu’au 16 février. Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, il vous remettra vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible. -

Partenaires Château-Thierry Et Sa Région Renseignements Et

Prix des places Renseignements et réservations Château-Thierry et sa région Partenaires Avec le soutien de : (*) Membres de l'Association Festival Jean de La Fontaine dès adhésion 2013 (personne seule: 25€, couple: 43€), groupes d'au moins huit personnes (ou quatre personnes pour les règlement avec des coupons Chèques-Vacances), demandeurs d'emplois, personnes réglant avec des coupons Chèque-Culture ou Patrimoine ARLIGNE • AXA MICHEL BARBIER • AXONAISE DE COUVERTURE • BBV • Chèque-Vacances, membres des associations ayant conclu une convention avec le Festival Jean de La Réservations CHAMPAGNE PANNIER • CHAUVIN ET COULON ASSOCIES • CIC EST Fontaine. • Musée Jean de La Fontaine (Maison natale) • CITOTEL-HEXAGONE • PIANOS DUPUIS • E. LECLERC/CASTELDIS • (**) Exonéré pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'au moins un parent A l’Office de Tourisme Par correspondance Tél. : 03 23 69 05 60 - www.musee-jean-de-la-fontaine.fr AMBULANCES FAVIER • GANFORNINA • GEA WESTFALIA SEPARATOR (***) Réservation obligatoire au plus tard le 18 juin de la Région de (joindre une enveloppe timbrée et le France SAS • GGA (RENAULT) • GREENFIELD SAS • GTIE CHÂTEAU- règlement par chèque) au : Hôtel-Dieu Selon les concerts Tarif réduit (*) et (**) Château-Thierry • Festival Jean de La Fontaine (Trésor et salles d'exposition du patrimoine de l'ancien hôpital) THIERRY • HARVICH (IMPRIMERIE) • HÔTEL ILE DE FRANCE • IL CALCIO 9, rue Vallée - 03 23 83 51 14 BP 80248 www.hotel-dieu-chateau-thierry.fr (REST. PIZZERIA) • ISO 02 • LA PRAIRIE AUTOMOBILES SAS • MC DONALDS tarif A 20€ 16€ www.otsichateau-thierry.com 02406 Château-Thierry Cedex • MOULINS BOURGEOIS • PAPELARD • SEVAL • tarif B 14€ 11€ • Musée de la Mémoire de Belleau Comment s’y rendre ? (Lieu de mémoire de la Première Guerre Mondiale) - [email protected] tarif C 9€ 7€ M. -

Price and Mileage, Mically-Priced

i & PAGE TWO THE BROOKINGS REGISTER, BROOKINGS, S. D., THURSDAY. JULY 25. 191 S be appropriated to the public treas- against REPORT OF FAIR ance of Germans unable to check al- Italians keeping their pressure FINANCIAL ury through taxation." and CELEBRATION lies who moved forward half rnlle. Austrians both in Italian theater Mr. Hoover cites the business of Raid by Americans last night south- in Albania. In latter region consider- packers Weekly Summary of War News mighty efforts of Rex. the Chicago meat as a case west of Munster resulted penetration able ground gained along Devoli river. In spite of the Brief Account of Daily Happenings Brookings County lair in point. of German lines for 500 to 600 meters North of Marne Germans making Hargett, the following “There is an additional phase of the pleased to report the and captured prisoners. Raid preced- preparations for further retreat are by regulation receipts and dis- limitation of profits WEDNESDAY 11 while bound to Europe, navy de- ed by effective artillery preparation. Signs everywhere that Germans are figures, showing the Day’’ on July where such regulation needs co-ordi- partment advised by Vice Admiral Enemy suffered heavy casualties. destroying mateiiai and munitions in bursements at our “Gala nation with taxation,” says Mr. Hoov- Germans attack Allied lines vicious- Sims. Ten officers and men of crew Germans forced to withdraw from pocket to north of river Marne be- 4th, at our fair grounds: er. “If a regulation of profits or price missing. Rossignol wood, Rheims, prepara- Tickets sold $588.05 j ly on both sides of Rheims salient, of 92 between Hebuterne tween Soissons and to pictures.. -

Corporal Benjamin William Stewart

SILENT HEROES® PROGRAM BENJAMIN WILLIAM STEWART RESEARCHED BY: Chris Stewart DATE OF BIRTH October 5, 1896 DATE OF DEATH February 1, 1986 HOMETOWN Golden Valley, Minnesota ENTERED THE MILITARY December 14, 1917 BRANCH OF SERVICE U.S. Army UNIT 3rd Division, 7th Infantry Regiment, Company M RANK Corporal CEMETERY Section P-1, Site 3612 Fort Snelling National Cemetery Minneapolis, Minnesota PROFILE: BENJAMIN WILLIAM STEWART BEFORE THE WAR Hannibal, Missouri was first settled in the early 1800s along the western bank of the Mississippi River as an important offloading point for river steamboats that connected small local economies. Over the next 50 years, Hannibal’s population expanded sixfold as the city prospered due to the booming lumber industry. By the early 1900s other industries began to grow as well. During this time of transition, two families of modest means called Hannibal home. Robert Stewart, a local carpenter, and his wife, Lorane, had three sons: Chester, Rolla, and Ben. Walter and Augusta Griffen and their five children moved to Hannibal from Kansas, and created the Yankee Produce Company, a vegetable and flower greenhouse located just blocks away from the Mississippi River. In 1905, when Robert Stewart passed away, the Stewart family relied on its sons for support. The eldest, Chester, began work as a railroad office clerk while his brothers continued their education. By the time the United States mobilized in preparation to enter the conflict in Europe, Rolla was studying medicine near Hannibal and Chester had moved to Minneapolis to teach at the University of Minnesota medical school. The youngest of the Stewarts, Ben, worked as a welder on the Hannibal railroads after his graduation from Hannibal High School in 1916. -

Liste Définitive Electeurs Individuels

Liste Définitive Electeurs individuels ELECTIONS CHAMBRES D'AGRICULTURE CLOTURE DU SCRUTIN LE 31/01/2019 Page 1 / 7 Département : 02 Commune : ESSOMES SUR MARNE Collège 1 CHEFS EXPLOITATION ET ASSIMILÉS Date 27/11/2018 Canton : 04 - ESSOMES-SUR-MARNE Liste Définitive Electeurs individuels N° enr. IDENTITE NAISSANCE Résidence 2824 M. AGRON BENOIT LEON FERNAND À CHATEAU THIERRY (02) 13 RUE FERREE MONNEAUX 02400 ESSOMES SUR MARNE 7599 M. ANDRIEU FLORENTIN CHRISTIAN À CHATEAU THIERRY (02) 61 RUE HECTOR PAPELARD 02400 ESSOMES SUR MARNE 2055 M. BELIN OLIVIER GERARD À SOISSONS (02) 30 A RUE JEAN MOULIN AULNOIS 02400 ESSOMES SUR MARNE 2799 M. CHIOCCHI CEDRIC JOSEPH LUCIEN À CHATEAU THIERRY (02) 34 RTE DE VILLIERS CROGIS 02400 ESSOMES SUR MARNE 775 M. CORE CHRISTIAN ROGER SERA À STE AULDE (77) FERME DES CLERAMBAUTS 02400 ESSOMES SUR MARNE 770 M. DARCHE ANDRE PIERRE À CHATEAU THIERRY (02) 31 RTE DE PARIS VAUX 02400 ESSOMES SUR MARNE 3893 MME DARCHE ARMELLE AGNES À CHATEAU THIERRY (02) 31 RTE DE PARIS VAUX 02400 ESSOMES SUR MARNE 635 M. DENIS JEAN DANIEL JACQUES À CHATEAU THIERRY (02) 14 RUE BRULEE MONNEAUX 02400 ESSOMES SUR MARNE 2811 M. DENIS OLIVIER JACQUES À CHATEAU THIERRY (02) 1 CHEM DU CSA HAMEAU DE VAUX 02400 ESSOMES SUR MARNE 2257 M. DENIZE JEAN-FABIEL GEORGES À SOISSONS (02) 11 RUE HECTOR PAPELARD MONNEAUX 02400 ESSOMES SUR MARNE 2925 M. DE REKENEIRE CEDRIC MAURICE MICHE À CHATEAU THIERRY (02) 2 RUE BLANCHE 02400 ESSOMES SUR MARNE 578 M. DE REKENEIRE DENIS ALEX À ESSOMES SUR MARNE (02) 2 RUE BLANCHE VAUX 02400 ESSOMES SUR MARNE 3729 MME DIDIER PLANSON SEVERINE À REIMS (51) 9 HAME DE ROUVROY 02400 ESSOMES SUR MARNE 3079 MME DUPERRON BENARD SERVANE MARTINE À CROUY (02) 1 RUE HECTOR PAPELARD MONNEAUX 02400 ESSOMES SUR MARNE 3248 MME ERGO CARON NADINE CLAUDE JANINE À ST LOUP GEANGES (71) 2 RUE DES CROCHETS CROGIS 02400 ESSOMES SUR MARNE 11133 MME ESCHARD HUOT MARIELLE MARIE HELEN À CHATEAU THIERRY (02) 8 RUE STALINE 02400 ESSOMES SUR MARNE 2524 M. -

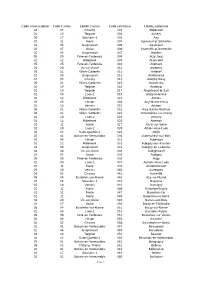

Code Circonscription Code Canton Libellé Canton Code Commune

Code circonscription Code Canton Libellé Canton Code commune Libellé_commune 04 03 Chauny 001 Abbécourt 01 18 Tergnier 002 Achery 05 17 Soissons-2 003 Acy 03 11 Marle 004 Agnicourt-et-Séchelles 01 06 Guignicourt 005 Aguilcourt 03 07 Guise 006 Aisonville-et-Bernoville 01 06 Guignicourt 007 Aizelles 05 05 Fère-en-Tardenois 008 Aizy-Jouy 02 12 Ribemont 009 Alaincourt 05 05 Fère-en-Tardenois 010 Allemant 04 20 Vic-sur-Aisne 011 Ambleny 05 21 Villers-Cotterêts 012 Ambrief 01 06 Guignicourt 013 Amifontaine 04 03 Chauny 014 Amigny-Rouy 05 21 Villers-Cotterêts 015 Ancienville 01 18 Tergnier 016 Andelain 01 18 Tergnier 017 Anguilcourt-le-Sart 01 09 Laon-1 018 Anizy-le-Grand 02 12 Ribemont 019 Annois 03 08 Hirson 020 Any-Martin-Rieux 01 19 Vervins 021 Archon 05 21 Villers-Cotterêts 022 Arcy-Sainte-Restitue 05 21 Villers-Cotterêts 023 Armentières-sur-Ourcq 01 10 Laon-2 024 Arrancy 02 12 Ribemont 025 Artemps 01 11 Marle 027 Assis-sur-Serre 01 10 Laon-2 028 Athies-sous-Laon 02 13 Saint-Quentin-1 029 Attilly 02 01 Bohain-en-Vermandois 030 Aubencheul-aux-Bois 03 08 Hirson 031 Aubenton 02 12 Ribemont 032 Aubigny-aux-Kaisnes 01 06 Guignicourt 033 Aubigny-en-Laonnois 04 20 Vic-sur-Aisne 034 Audignicourt 03 07 Guise 035 Audigny 05 05 Fère-en-Tardenois 036 Augy 01 09 Laon-1 037 Aulnois-sous-Laon 03 11 Marle 039 Autremencourt 03 19 Vervins 040 Autreppes 04 03 Chauny 041 Autreville 05 04 Essômes-sur-Marne 042 Azy-sur-Marne 04 16 Soissons-1 043 Bagneux 03 19 Vervins 044 Bancigny 01 11 Marle 046 Barenton-Bugny 01 11 Marle 047 Barenton-Cel 01 11 Marle 048 Barenton-sur-Serre -

Dossier Départemental Des Risques Majeurs (DDRM) Est Un Dossier D’Information Sur Les Risques Majeurs Naturels Et Technologiques

PREFET DE L’AISNE Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aisne - 2019 P. 1 SOMMAIRE Arrêté préfectoral portant approbation du dossier départemental 3 des risques majeurs Préambule : Risque majeur et information préventive 5 Destinataires du dossier 8 Les risques naturels - Cartographie 9 - Inondations 10 - Inondations et Coulées de boue 17 - Mouvements de terrain 25 - Sismicité 27 - Radon 31 Les risques technologiques - Rupture de digue 35 - Risque technologique (PPI, PPRT) 39 - Transport de matières dangereuses 46 Annexe - Liste communes – risques 50 P. 2 P. 3 LE DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est un dossier d’information sur les risques majeurs naturels et technologiques. Outil de sensibilisation, le DDRM est adressé à tous les acteurs concernés par l’information sur les risques majeurs : communes, administrations, professions de la sécurité… et consultable pour tous sur le site internet des services de l’Etat dans l’Aisne http://www.aisne.gouv.fr - rubrique « sécurité civile ». P. 4 ~ PREAMBULE ~ « RISQUE MAJEUR ET INFORMATION PREVENTIVE » LE RISQUE MAJEUR : Le risque majeur est définit par la possibilité d’un événement majeur d’origine naturelle ou technologique dont les effets peuvent toucher un grand nombre de personnes et occasionner des dommages importants. L’existence d’un risque majeur est donc liée : d’une part à la présence d’un événement majeur naturel ou technologique ; d’autre part à l’existence d’enjeux, c’est à dire à la présence de personnes ou de biens pouvant être affectés ; Le risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par sa gravité. -

Fiche Structure : Alliance Villes Emploi

Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr TERRITOIRE Pays : France Région : Hauts de France Département : (02) Aisne Ville : Château-Thierry Liste des communes couvertes : Château-Thierry ((02) Aisne), Armentières-sur-Ourcq ((02) Aisne), Artonges ((02) Aisne), Azy-sur-Marne ((02) Aisne), Barzy-sur-Marne ((02) Aisne), Baulne-en-Brie ((02) Aisne), Belleau ((02) Aisne), Beuvardes ((02) Aisne), Bézu-Saint-Germain ((02) Aisne), Blesmes ((02) Aisne), Bonneil ((02) Aisne), Bonnesvalyn ((02) Aisne), Bouresches ((02) Aisne), Brasles ((02) Aisne), Brécy ((02) Aisne), Brumetz ((02) Aisne), Bruyères-sur-Fère ((02) Aisne), Bussiares ((02) Aisne), Celle-sous-Montmirail (La) ((02) Aisne), Celles-lès-Condé ((02) Aisne), Chapelle-Monthodon (La) ((02) Aisne), Charmel (Le) ((02) Aisne), Chartèves ((02) Aisne), Chézy-en-Orxois ((02) Aisne), Chierry ((02) Aisne), Cierges ((02) Aisne), Coincy ((02) Aisne), Condé-en-Brie ((02) Aisne), Connigis ((02) Aisne), Coulonges-Cohan ((02) Aisne), Courboin ((02) Aisne), Courchamps ((02) Aisne), Courmont ((02) Aisne), Courtemont-Varennes ((02) Aisne), Crézancy ((02) Aisne), Croix-sur-Ourcq (La) ((02) Aisne), Dravegny ((02) Aisne), Épaux-Bézu ((02) Aisne), Épieds ((02) Aisne), Essômes-sur-Marne ((02) Aisne), Étampes-sur-Marne ((02) Aisne), Étrépilly ((02) Aisne), Fère-en-Tardenois ((02) Aisne), Fontenelle-en-Brie ((02) Aisne), Fossoy ((02) Aisne), Fresnes-en-Tardenois ((02) Aisne), Gandelu ((02) Aisne), Gland ((02) Aisne), Goussancourt ((02) Aisne), Grisolles ((02) Aisne), Hautevesnes ((02) Aisne), -

See Barges Sunk;

/.Ui MERCHANDISE ADVER¬ TISED IN THE TRIBUNE WEATHER IS GUARANTEED Fair and continued warm to-day and probably to-morrow; moderate south winds Full Report oa !»a*r 4 £ír?_U5LÍLqg/-thC Trutft.- JVguM-Çdijdriâla - iWw.rtiSMJtronesements Vol. LXXYIIl No. 191«. 26,181 HieJt^opyrlirhtTriJninr AmTnl MONDAY, JULY 22, 1918 . 5 In Greater New York and THRKB CRÎÎTS two cr.yrm > within commuting dlfttanrv Americans andFrench Break-German Line; Chateau Thierry Falls; Enemy NearRout; First U-Boat Shells Strike on U. S. Coast Ä -'.- Cape Cod Crowds Foe Suffers JUST LIKE THAT! 3-Mile Gain Made See Second Marne Barges Sunk; In Foch Drive ByAllies on Each Women Fired On Crown Prince's Reverse Is Greatest Since Russian Side of Salient Victories in War Two Men Seriously In¬ Early _ jured in Attack Made "Frightfulness" Crown Prince's Army, Caught in Jaws of Mighty With¬ Disaster Threatens by Enemy Marks U-Boat Entire German Pincers, Is Thrown Into Confusion, out Warning Army and Decisive Defeat Is Possi¬ Raid This Time Allied Success May Even ble Outcome of Battle Aviators Force Become the Turning Raider to Dive Officials Believe Germans Point in History French Brasles and Hope, Through Terror, to Capture Shake U. S. Morale By Arthur S. Draper Cross Marne at Two Points Lehigh Valley Tug, LONDON, July 21..The Crowr Bound for New Prince's army is in a general roui York, WASHINGTON, July 21..-In contrast Establish to the tactics adopted by the sub¬ and German arms are suffering th< Strong Bridgeheads, Push On and Set Afire; Forty- marines which last raided American greatest reverse since the earlj Menace Chief Road waters, the German sea wolf ' Enemy's of Flight; one which ap- of the war when the Russia? Survivors peared to-day off the Massachusetts days coast torpedoed and shelled vessels steam roller crushed all opposition Pershing Reports 560 Guns and ORLEANS, Mass., July 21..It | without giving the crews opportunity With the impetus of his initiativ» More to seek safety in small t)oats. -

History of the 103Rd Infantry Frank Hume

Bangor Public Library Bangor Community: Digital Commons@bpl World War Regimental Histories World War Collections 1919 History of the 103rd infantry Frank Hume Follow this and additional works at: http://digicom.bpl.lib.me.us/ww_reg_his Recommended Citation Hume, Frank, "History of the 103rd infantry" (1919). World War Regimental Histories. 19. http://digicom.bpl.lib.me.us/ww_reg_his/19 This Book is brought to you for free and open access by the World War Collections at Bangor Community: Digital Commons@bpl. It has been accepted for inclusion in World War Regimental Histories by an authorized administrator of Bangor Community: Digital Commons@bpl. For more information, please contact [email protected]. 1'' I \ ....... -. ' • • 'llC9)l17l ~ Il~l1<9) ' ~®~ IIDTIWli~TI@~9 £o~oWo . ·, I : YD YD · f . '.' ·, I HISTORY of.the 103RD INFANTRY . .' ,l}.,f . IN MEMORY OF THOSE f '. .. OFFICERS AND J}· ... 1917 MEN OF THE 103RD 1919 J, REGIMENT WHO GAVE . '~~ THEIR LIVES IN . FRANCE, . ' THIS STORY OF OUR REGIMENT . ·.. IS · ·~ HEREBY .. DEDICATED' Colonel Frank M. Hume, Commander YD ··!.'• YD •... j ·~.. -·.: Copyright, 1919, by 103rd U. S. INFANTRY -. \ • INDEX CHAPTER PAGE CHAPTER PAGE INTRODUCTION 3 VIII. THE LAST DAYS OF THE WAR . 26 REGIMENTAL PHOTOS- Col. Hume, Lt. Col. Shum IX. BETTER DAYS . 31 way, Lt. Col. Southard . 4 APPENDIX I. THE MOBILIZATION AND ORGANIZATION OF Historical Data Concerning the 26th Division 32 THE REGIMENT. 5 Individual Decorations Awarded . 33 II. OVERSEAS . 7 Roster of Commissioned Personnel, with Pro- motions 34 III. IN TRAINING. 8 Casualties 35 IV. SoissoNs-THE CHEMIN DES DAMES FRONT 10 RosTER OF OFFICERS 40-49 v.