Rapport D'enquete

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

URSSAF Présentation Du Dispositif

ZRR - Zone de Revitalisation Rurale : exonération de cotisations sociales URSSAF Présentation du dispositif Les entreprises en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) peuvent être exonérée des charges patronales lors de l'embauche d'un salarié, sous certaines conditions. Ces conditions sont notamment liées à son effectif, au type de contrat et à son activité. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Toute entreprise peut bénéficier d'une exonération de cotisations sociales si elle respecte les conditions suivantes : elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, elle a au moins 1 établissement situé en zone de revitalisation rurale (ZRR), elle a 50 salariés maximum. Critères d’éligibilité L'entreprise doit être à jour de ses obligations vis-à-vis de l'Urssaf. L'employeur ne doit pas avoir effectué de licenciement économique durant les 12 mois précédant l'embauche. Pour quel projet ? Dépenses concernées L'exonération de charges patronales porte sur le salarié, à temps plein ou à temps partiel : en CDI, ou en CDD de 12 mois minimum. L'exonération porte sur les assurances sociales : maladie-maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse, allocations familiales. URSSAF ZRR - Zone de Revitalisation Rurale : exonération de cotisations sociales Page 1 sur 5 Quelles sont les particularités ? Entreprises inéligibles L'exonération ne concerne pas les particuliers employeurs. Dépenses inéligibles L'exonération de charges ne concerne pas les contrats suivants : CDD qui remplace un salarié absent (ou dont le contrat de travail est suspendu), renouvellement d'un CDD, apprentissage ou contrat de professionnalisation, gérant ou PDG d'une société, employé de maison. -

Connaitre Le Risque Radon Associé À Votre Commune Département De La

Connaitre le risque radon associé à votre commune EXTRAIT de l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français. En application des articles L.1333-22 du code de la santé publique et L.125-5 du code de l'environnement, les communes sont réparties entre les trois zones à potentiel radon définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique conformément à la liste ci-après. Cette liste est arrêtée par référence aux délimitations administratives, issues du code officiel géographique de l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vigueur à la date du 1er janvier 2016. Département de la Corrèze Tout le département en zone 1 sauf : Zone 2 : Les communes de Beaulieu-sur-Dordogne, Beyssenac, Chanac-les-Mines, Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Concèze, Confolent-Port-Dieu, Courteix, Curemonte, Estivals, Ladignac-sur-Rondelles, Laguenne, Lapleau, Les Angles-sur-Corrèze, Lubersac, Marc-la-Tour, Naves, Nespouls, Saint-Éloy-les- Tuileries, Saint-Étienne-aux-Clos, Saint-Hilaire-Peyroux, Saint-Salvadour, Saint-Sornin-Lavolps, Seilhac, Tulle. Zone 3 : Les communes de Affieux, Aix, Albignac, Albussac, Allassac, Alleyrat, Altillac, Ambrugeat, Argentat, Aubazines, Auriac, Ayen, Bar, Bassignac-le-Bas, Bassignac-le-Haut, Beaumont, Bellechassagne, Benayes, Beynat, Beyssac, Bonnefond, Bort-les-Orgues, Brignac-la-Plaine, Brive-la-Gaillarde, Brivezac, Bugeat, Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Chabrignac, Chamberet, Chamboulive, Chameyrat, Champagnac- la-Noaille, Champagnac-la-Prune, Chanteix, -

Maître Pierre LANDELLE

Maître Pierre LANDELLE ORIGINAL Huissier de Justice 4 Rue du Pont du GuéBP 17 87190 MAGNAC LAVAL Tel :05.55.68.63.63 Fax : 05.55.68.61.12 Site web : http:\\www.lexinet.fr Email : [email protected] PROCES-VERBAL DE CONSTAT L’ANDEUX MILLE DIX NEUF ET LE MERCREDI 12 JUIN A la requête de : La société NEOEN dont le siège est 6 RUE MENARS à PARIS (75002), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 508 320 017, pris en la personne de son représentant légal audit siège. Laquelle m'expose En vue de la réalisation prochaine d’un projet éolien la partie requérante souhaite Que je constate un point d’affichage en mairie d’un avis d’enQuête publiQue. Je me suis alors transporté sur site afin de constater les panneaux d’affichage dont les emplacements seront décrits ci-après. Que, ce constat vise à garantir les droits de la partie reQuérante, C'est pourQuoi, déférant à cette réQuisition, Je, Maître Pierre LANDELLE, Huissier de Justice à la résidence de MAGNAC LAVAL (87190) 4 Rue du Pont du Gué BP 17 soussigné, Ai, à la date indiquée en tête du présent, établi le procès-verbal de constat qui suit : Ce jour, je me suis transporté sur les différents sites d’affichage pour les différentes sociétés d’exploitation où j’ai pu constater la présence de l’affichage décrit ci-après, sur des panneaux lisibles depuis la voie publique, et ce, sur des panneaux rectangulaires et de dimensions supérieures à 80 cm au niveau des sites et sur les affichages municipaux au niveau des affichage des mairies. -

Vous Habitez Le Haut Limousin En Marche

Vous habitez le Haut Limousin en Arnac-la-Poste Azat-le-Ris Bellac Berneuil Blanzac Blond Bussière-Poitevine Cieux Cromac Darnac Dinsac Dompierre-les-Églises Droux Gajoubert Jouac La Bazeuge La Croix-sur-Gartempe Le Dorat Les Grands Chézeaux Lussac-les-Églises Magnac-Laval Marche Mailhac-sur-Benaize Montrol-Sénard Mortemart Nouic CCHLeM info #3 -Juillet 2018 Oradour-Saint-Genest Peyrat-de-Bellac Saint-Barbant Saint-Bonnet-de-Bellac SaintGeorges-les-Landes Saint- Hilaire-la-Treille Saint-Junien-les-Combes Saint-Léger- Magnazeix Saint-Martial-sur-Isop Saint-Martin-le-Mault Saint-Ouen-sur-Gartempe Saint-Sornin-la-Marche Saint- EDITO Sulpice-les-Feuilles Tersannes Thiat Val d’Issoire Verneuil Moustiers Villefavard La CCHLeM – cuvée 2018. Comme vous le savez, ce sont 43 communes, 63 conseillers communautaires et près de 90 agents qui apprennent à travailler ensemble pour leur population et leur territoire. L’apprentissage est assez long et plutôt complexe dans l’appropriation du passé et surtout des choix du passé des uns et des autres pour construire un avenir commun partagé et porté avec ensemble et unité. Cependant nous devons tous être convaincus que «lorsqu’on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure manière d’aller de l’avant », ainsi que l’a si bien dit Paulo COELHO. Les choses ne sont pas toujours simples à organiser sur un espace de plus de 1 200 km² peuplé de 24 000 citoyens environ. Chaque compétence est source de discussion, de réflexion pour chercher la meilleure solution ou du moins « la moins pire ». -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°87-2020-056

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°87-2020-056 HAUTE-VIENNE PUBLIÉ LE 20 MAI 2020 1 Sommaire Direction Départementale des Territoires 87 87-2020-05-18-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 30 juillet 2004 autorisant à exploiter une pisciculture à valorisation touristique, plan d'eau situé au lieu-dit Les Vergnes, commune de Marval et appartenant à M. Pierre FERLAND et Mme Bérengère MUSARD (4 pages) Page 3 87-2020-05-18-002 - Arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à déclaration, relatives à la création et l'exploitation d'un plan d'eau destiné à l'irrigation, situé au lieu-dit La Montellerie, commune de Dinsac et appartenant à l'EARL Pontalier (14 pages) Page 8 DREAL Nouvelle Aquitaine 87-2020-05-14-004 - Arrêté préfectoral portant dérogation à l’interdiction de destruction d’individus d’espèces animales protégées et de leur habitat dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Sornin-Leulac – Haute-Vienne (87) (16 pages) Page 23 Prefecture de la Haute-Vienne 87-2020-05-19-002 - arrêté du 19 mai 2020 autorisant l'accès à certains plans d'eau du département (2 pages) Page 40 Prefecture Haute-Vienne 87-2020-05-19-001 - Arrêté n°AI-13-2020-87 du 19 mai 2020 portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L752-6 du code de commerce (2 pages) Page 43 87-2020-05-14-003 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées et de leurs habitats - Projet de parc photovoltaïque de Saint-Sornin-Leulac (15 pages) Page 46 2 Direction Départementale des Territoires 87 87-2020-05-18-003 Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 30 juillet 2004 autorisant à exploiter une pisciculture à valorisation touristique, plan d'eau situé au lieu-dit Les Vergnes, commune de Marval et appartenant à M. -

AFR) En Haute-Vienne

Répartition des Aides à finalité régionale (AFR) en Haute-Vienne Saint-Georges-les-Landes St-Martin- le-Mault Les Grands-Chézeaux Verneuil- Cromac Lussac- Jouac Moustiers les-Eglises Mailhac- Saint-Sulpice-les-Feuilles sur-Benaize Azat-le-Ris Tersannes Saint-Léger- Magnazeix Arnac-la-Poste La Bazeuge St-Hilaire- Val-d’Oire Oradour- la-Treille et Gartempe Magnac- St-Genest Dinsac Dompierre- Laval les-Eglises Le Dorat St-Sornin- St Sornin- St Amand-Magnazeix la-Marche St-Ouen- St-Bonnet- Leulac sur-Gartempe Droux Villefavard Saint-Martial-sur-Isop de-Bellac La Croix- Fromental sur-Gartempe Rancon Peyrat- Blanzac Châteauponsac Gajoubert de-Bellac Folles Val-d’Issoire Bellac Bessines- Balledent sur-Gartempe St-Junien- les-Combes Bersac- Laurière Nouic sur-Rivalier Berneuil St-Pardoux-le-Lac Mortemart St-Sulpice- Breuilaufa Laurière Blond Le Buis Razès St-Léger- la-Montagne Montrol- Vaulry Jabreilles-les-Bordes Sénard Nantiat Compreignac Chamboret La Jonchère- Cieux Thouron St-Sylvestre St Maurice Les Billanges Peyrilhac St-Jouvent St-Laurent- Javerdat les-Eglises Bonnac-la-Côte Ambazac Oradour- sur-Glane Nieul Le Châtenet- Chaptelat St Martin- Saint-Junien Rilhac- en-Dognon St-Brice- Veyrac St-Gence Rancon Terressus Sauviat-sur-Vige sur-Vienne St Priest- St-Victurnien Taurion Saillat-sur-Vienne Couzeix Le Palais- Chaillac- St-Martin- Ste-Marie-de-Vaux Moissannes sur-Vienne de-Jussac sur-Vienne St-Yrieix- Verneuil- St-Just- Royères Cognac- sous-Aixe sur-Vienne le-Martel Limoges Panazol St-Léonard- Cheissoux Rochechouart la-Forêt de-Noblat -

Amandine Sellès Alain Jouanny

Élections départementales Canton de Châteauponsac Dimanches 20 & 27 juin 2021 Amandine et Alain Sellès Jouanny Remplaçants : Marjorie Barboza et Laurent Doucet Candidats soutenus par la majorité départementale Élections départementales Dimanches 20 & 27 juin 2021 Canton de Châteauponsac Saint- Georges- les-Landes Saint-Martin- Cromac Les Grands- le-Mault Chézeaux Verneuil- Lussac- Jouac Moustiers les-Eglises Saint-Sulpice- Mailhac-sur- Les-Feuilles Azat-le-Ris Benaize Tersannes Saint-Léger-Magnazeix Thiat Arnac-la-Poste La Saint-Hilaire- la-Treille Oradour- Bazeuge Bussière-Poitevine Darnac Saint-Genest Dinsac Magnac-Laval Dompierre- les-Eglises Saint-Barbant Le Dorat Saint-Sornin- Saint-Sornin- Leulac la-Marche Saint-Amand- Magnazeix Saint-Ouen- La Croix- sur-Gartempe Droux Villefavard sur-Gartempe Rancon CHÂTEAUPONSAC Balledent les candidats Amandine Sellès 45 ans, mère d’un adolescent, elle est sage-femme libérale depuis 23 ans et détient entre autre un diplôme universitaire Nutrition & Santé. Elle a exercé dans de nombreuses maternités de France et intervient comme formatrice dans différents organismes de formation continue. Depuis 2021, elle est membre de l’URPS Nouvelle Aquitaine section Sage-femme ainsi que du comité territorial départemental du dépistage du cancer du col utérin. Installée depuis 6 ans au Dorat, elle s’investit pleinement dans la vie locale : membre du CA du Collège Pierre Robert depuis 2019, elle est à l’initiative, en 2017, de l’association Les Jardiniers de la Providence (développement durable et permaculture) où elle a animé de nombreux ateliers. Alain jouanny Né en 1960, il est marié, père d’une fille et grand-père. Très impliqué dans la vie publique, au service du bien-être des habitants, il est maire de Saint-Sulpice-les-Feuilles depuis 2014. -

La Lecture Publique

LA LECTURE PUBLIQUEen Haute-Vienne + d’infos sur haute-vienne.fr LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-VIENNE Missions & Actions Pour développer la lecture publique, la Bibliothèque départementale de la Haute-Vienne encourage les communes et les communautés de communes à constituer et à développer un réseau de bibliothèques publiques. Son action s’inscrit dans un Plan de développement de la lecture publique mis en place par le Conseil départemental. LES MOYENS Locaux Collections 222 outils 1 341 m² > 298 637 d’animation Aides > 17 expositions, aux collectivités documents (dont 253 443 livres ; > 41 valises Personnel > 273 032 €, soit 27 200 cd ; 17 883 animations 17 (16 Equivalents 1 410 954 € DVD et 111 jeux pour > 14 raconte tapis Temps Plein) sur 5 ans pour la consoles) > 60 jeux et vidéo construction, Budget* de la animation l’agrandissement, > 90 kamishibaï BDHV 917 124 € l’aménagement et dont 181 881 € l’informatisation. pour l’achat de 9 676 livres, CD, DVD, Offre pour revues, jeux vidéo… un habitant *salaires compris 1,6 document LES ACTIVITÉS PRÊTS RÉSERVATION 127 397 documents prêtés, > 115 382 pour 120 46 000 demandes traitées dont 61 760 acheminés bibliothèques y compris chaque année. par la navette, dont : les dépôts. > 12 015 pour 167 classes FORMATION de 48 écoles et 1 CDI de et 258 outils 20 stages, collège) d’animation prêtés. 21 journées de formation, 222 participants. a BDHV accompagne les col- lectivités dans leurs projets de construction, d’agrandissement Lou d’informatisation des biblio- thèques. À ce titre, elle conduit des missions de conseil et d’expertise auprès des bibliothèques. -

ÉTÉTÉ HAUTE-Ven IENNE FESTIVALS ANIMATIONS EXPOSITIONS SORTIES NATURE CONCERTS MARCHÉS DE THÉÂTRE PRODUCTEURS

2015 VOTRE ÉÉTÉTÉ HAUTE-Ven IENNE FESTIVALS ANIMATIONS EXPOSITIONS SORTIES NATURE CONCERTS MARCHÉS DE THÉÂTRE PRODUCTEURS INFOS haute-vienne.fr A20 VILLEFAVARD BESSINES-SUR- BELLAC GARTEMPE ST-PARDOUX LE BUIS TOURBIÈRE DES DAUGES CIEUX ORADOUR- SUR-GLANE ST-JUNIEN N 141 1 14 N LIMOGES ST-LÉONARD- DE-NOBLAT ROCHECHOUART ST-AUVENT FEYTIAT MONTS ET BARRAGES CHÂLUCET EYMOUTIERS LES CARS NEXON LASTOURS A20 ST-YRIEIX- LA-PERCHE S P.2 FESTIVAL IONS P.11 EXPOSIT ES SIT S P.14 URNABLE INCONTO ET PAYS 16 VILLE IRE P. D'HISTO D'ART ET S DE MARCHÉ P.17 TEURS PRODUC P.18), ENIERS ( VIDE-GR LIER LES 9) ANS OUB ICES (P.1 N (P.19). S D'ARTIF LIMOUSI ES FEUX ISTE DU L UR CYCL Vous pourrez retrouver l’ensemble des ET LE TO Où sortir cet été ? Que visiter en Haute-Vienne ? Que vous soyez vacancier ou habitant du département, vous avez devant vous un été actif et festif : festivals, expositions, feux d’artifice, marchés de producteurs de pays, randonnées thématiques accompagnées, fêtes locales... Que de rencontres et de découvertes en perspective ! Des centaines de loisirs, d’activités culturelles ou sportives s’offrent à vous en Haute-Vienne. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges et toutes les bourses ! Pour vous aider à préparer vos sorties des prochaines semaines, le Département et Haute-Vienne Tourisme vous présentent dans ce petit guide pratique une sélection des “incontournables” : les sites majeurs à visiter et les grands rendez-vous à ne pas manquer. Mais bien d’autres animations vous attendent pendant la belle saison ! Bel été à vous ! Vous pourrez retrouver l’ensemble des événements et leur programmation détaillée sur www.haute-vienne.fr et www.tourisme-hautevienne.com < 3> NS TIO l SI e O p XP s E A © CTEURS DE PRODU MARCHÉS FESTIVALS BLES ONTOURNA SITES INC DLUe 1s1 AMU 1é4d JUiéILvLEaTl EeTs D Ud 2e A UL 4a AsOtÛoT u: CrAsMP MÉDIÉVAL ANIMÉ Campement animé : démonstrations, visites, jeux, initiations au maniement des armes médiévales. -

Duos Piano & Chant

BULLETIN D’INSCRIPTION TARIFS Coût global : 1 384 € • Frais pédagogiques : 950 € (frais de dossier inclus) NOM ....................................................................................................... • Frais d’hébergement en pension complète : 434 € PRÉNOM ................................................................................................ Possibilité de prise en charge des frais pédagogiques par les organismes gérant les fonds de formation (AFDAS, Uniformation...) AGE ........................................................................................................ ou par votre employeur. Déclaration d’activité de la Ferme de Villefavard enregistrée sous le numéro ADRESSE ............................................................................................... 75870167287 auprès du préfet de région Nouvelle-Aquitaine. ................................................................................................................. HÉBERGEMENT CODE POSTAL ...................................................................................... En chambre double* à la Ferme de Villefavard, à la Villa ou à la Petite Solitude (300 mètres de la Ferme). Le wifi est disponible en libre accès à FORMATION VILLE ...................................................................................................... la Ferme de Villefavard. * Chambre individuelle : supplément de 10 € par jour, dans la limite des disponibiiltés. PROFESSIONNELLE COURRIEL ............................................................................................ -

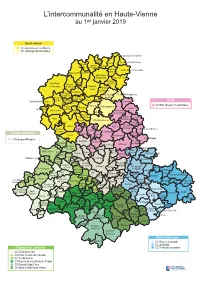

Carte Des Com Com 2019

L’intercommunalité en Haute-Vienne au 1er janvier 2019 Haut Limousin CC Haut-Limousin en Marche CC Gartempe-Saint-Pardoux Saint-Georges-les-Landes St-Martin- le-Mault Les Grands-Chézeaux Verneuil- Cromac Lussac- Jouac Moustiers les-Eglises Mailhac- Saint-Sulpice-les-Feuilles sur-Benaize Azat-le-Ris Tersannes Saint-Léger- Magnazeix Arnac-la-Poste La Bazeuge St-Hilaire- Val-d’Oire Oradour- la-Treille et Gartempe Magnac- St-Genest Dinsac Dompierre- Laval les-Eglises Le Dorat St-Sornin- St Sornin- St Amand-Magnazeix la-Marche St-Ouen- St-Bonnet- Leulac sur-Gartempe Droux Villefavard Saint-Martial-sur-Isop de-Bellac La Croix- Fromental ELAN sur-Gartempe Rancon CC Elan Limousin Avenir Nature Peyrat- Blanzac Châteauponsac Gajoubert de-Bellac Folles Val-d’Issoire Bellac Bessines- Balledent sur-Gartempe St-Junien- les-Combes Bersac- Laurière Nouic sur-Rivalier Berneuil St-Pardoux-le-Lac Mortemart St-Sulpice- Breuilaufa Laurière Blond Le Buis Razès St-Léger- la-Montagne Montrol- Vaulry Jabreilles-les-Bordes Sénard Nantiat Compreignac Limoges Métropole Chamboret La Jonchère- Cieux Thouron St-Sylvestre St Maurice CU Limoges-Métropole Les Billanges Peyrilhac St-Jouvent St-Laurent- Javerdat les-Eglises Bonnac-la-Côte Ambazac Oradour- sur-Glane Nieul Le Châtenet- Chaptelat St Martin- Saint-Junien Rilhac- en-Dognon St-Brice- Veyrac St-Gence Rancon Terressus Sauviat-sur-Vige sur-Vienne St Priest- St-Victurnien Taurion Saillat-sur-Vienne Couzeix Le Palais- Chaillac- St-Martin- Ste-Marie-de-Vaux Moissannes sur-Vienne de-Jussac sur-Vienne St-Yrieix- Verneuil- -

Site Inscrit De Villefavard Et De La Vallee De La Semme

* SITE INSCRIT DE VILLEFAVARD Cantons de Châteauponsac et de Ma gnac-Laval. Communes de Rancon et Villefa- ET DE vard. Situation : A 45 kilomètres au LA VALLEE Nord de Limoges et à 17 kilo- mètres à l'Est de Bellac, entre la R.N. 145 et la R.D.1 Bellac-Châ- DE LA SEMME teauponsac. Superficie : 73 ha. Arrêté d'inscription du 6 Janvier 1988. gouvernement en 1842. L'abbé Lothe resta dans la com- NATURE ET INTERET DU SITE mune en tant qu'instituteur. Converti au protestantisme, il entraîna dans sa foi nouvelle les habitants de la commune. Le site comprend une partie du bourg de Dès juillet 1844, l'ancienne église fut transformée en temple, et Villefavard, avec l'église, le temple, le château les communes de Balledent, Rancon, Clavières, Droux, et le plan d'eau qui s'ouvre vers la vallée de la Thiat, Châteauponsac, Roussac, Compreignac Semme, le village du Ménieux et une portion demandèrent également l'ouverture d'un culte régulier. encaissée de la vallée de la Semme. De 1849 à 1861 les entraves à la liberté religieuse en- De nombreux silex témoignent de l'occupation an- traînèrent l'exercice de cultes clandestins. En 1856 les cienne de la région de Villefavard. Près de la grande voie temples purent rouvrir, les écoles protestantes en 1861. Un gallo-romaine d'Argenton-sur-Creuse à Bordeaux, entre le temple fut construit en 1900, en bordure de l'étang au Nord du bourg et le temple actuel, une villa gallo-romaine, appartenant château. à un dénommé Flavart, donna son nom à la localité.