Télécharger Article

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

AGRICULTURAL DEMONSTRATION PILOTS in the Sass Basin

ELABORATION OF OPERATIONAL RECOMMENDATIONS AGRICULTURAL DEMONSTRATION PILOTS FOR A SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE WATER RESOURCES SASS III IN THE SASS BASIN OF THE NORTH WESTERN SAHARA AQUIFER SYSTEM July 2010 – June 2014 The North-Western Sahara Aquifer System (SASS) is a basin of over 1,000,000 km2 shared by three countries (Algeria, Tunisia, Libya) whose water reserves are substantial with an almost fossilized aspect. The implementation of “Agricultural Demonstration Pilots” within the framework of the SASS III project was intended to demonstrate within a participatory ap- proach, the feasibility, effectiveness and efficiency of technical solutions to local problems of unsustainability management and operation of the SASS resource in irrigation in the three countries sharing the resource. Six agricultural demonstration pilots at farm scale level, with different themes, were implemented by farmers themselves in the three countries. The technical innovations introduced aimed at the intensification of cropping systems, water saving and the improvement of the resource’s valorization through the selection of high added value crops. The results obtained after two crops in the three countries help confirm the availability of efficient technical solutions for the renovation of cropping sys- tems and making them viable at farm level. What remains to be done, however, AGRICULTURAL DEMONSTRATION is validating these results and making them reliable on a larger spatial scale in pilot “production systems” integrating the various local structural constraints to PILOTS IN THE SASS BASIN the development of irrigation in the SASS area. SIN A B Towards a Sustainable and Profitable SS A S Agriculture in the Sahara THE IN PILOTS ANRH DGRE GWA TION A DEMONSTR L A ISBN : 978-9973-856-86-9 GRICULTUR Sahara and Sahel Observatory A - III Bd du Leader Y. -

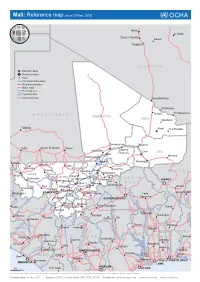

20131217 Mli Reference Map.Pdf

Mali: Reference map (as of 29 Nov. 2013) AdrarP! !In Salah Zaouiet Kounta ! Aoulef ! ! Reggane ALGERIA National capital Regional capital Town International boundary ! Regional boundary Major road Perennial river Perennial lake Intermittent lake Bordj Mokhtar ! !Timiaouine ! Tin Zaouaten Tessalit ! MAURITANIA TOMBOUCTOU KIDAL Abeïbara ! Tidjikdja ! Kidal Ti-n-Essako P! ! Tombouctou Bourem ! Ayoun El Atrous ! Kiffa ! Néma P! ! ! Goundam Gourma- ! Gao GAO !Diré Rharous P! Ménaka Niafounké ! ! ! Youwarou Ansongo ! Sélibaby ! ! ! Nioro ! MOPTI Nara Niger ! Sénégal Yélimané SEGOU Mopti Douentza !Diéma Tenenkou ! P! NIGER SENEGAL P! Bandiagara KAYES ! Kayes ! Koro KOULIKORO Niono Djenné ! ! ! ! BURKINA !Bafoulabé Ké-Macina Bankass NIAMEY KolokaniBanamba ! ! P!Ségou ! FASO \! Bani! Tominian Kita ! Ouahigouya Dosso ! Barouéli! San ! Keniéba ! ! Baoulé Kati P! Nakanbé (White Volta) ! Koulikoro Bla ! \! Birnin Kebbi Kédougou BAMAKO ! KoutialaYorosso Fada Niger ! Dioila ! ! \! Ngourma Sokoto Kangaba ! ! SIKASSO OUAGADOUGOU Bafing Bougouni Gambia ! Sikasso ! P! Bobo-Dioulasso Kandi ! ! Mouhoun (Black Volta) Labé Kolondieba! ! GUINEA Yanfolila Oti Kadiolo ! ! ! Dapango Baoulé Natitingou ! Mamou ! Banfora ! ! Kankan Wa !Faranah Gaoua ! Bagoé Niger ! Tamale Rokel ! OuéméParakou ! ! SIERRA Odienné Korhogo Sokodé ! LEONE CÔTE GHANA BENIN NIGERIA Voinjama ! TOGO Ilorin ! Kailahun! D’IVOIRE Seguela Bondoukou Savalou ! Komoé ! ! Nzérékoré ! Bouaké Ogun Kenema ! ! Atakpamé Man ! ! Sunyani ! ! Bandama ! Abomey ! St. PaulSanniquellie YAMOUSSOKRO Ibadan Kumasi !\ ! Ho Ikeja ! LIBERIA Guiglo ! ! Bomi ! Volta !\! \! Gagnoa Koforidua Buchanan Sassandra ! ! \! Cotonou PORTO NOVO MONROVIA ! LOMÉ Cess ABIDJAN \! 100 Fish Town ACCRA ! !\ Km ! The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Creation date: 29 Nov. 2013 Sources: UNCS, Natural Earth, ESRI, NGA, OCHA. Feedback: [email protected] www.unocha.org www.reliefweb.int. -

DYNAMIQUES ET MUTATIONS TERRITORIALES DU SAHARA ALGERIEN VERS DE NOUVELLES APPROCHES FONDÉES SUR L’OBSERVATION Yaël Kouzmine

DYNAMIQUES ET MUTATIONS TERRITORIALES DU SAHARA ALGERIEN VERS DE NOUVELLES APPROCHES FONDÉES SUR L’OBSERVATION Yaël Kouzmine To cite this version: Yaël Kouzmine. DYNAMIQUES ET MUTATIONS TERRITORIALES DU SAHARA ALGERIEN VERS DE NOUVELLES APPROCHES FONDÉES SUR L’OBSERVATION. Géographie. Université de Franche-Comté, 2007. Français. tel-00256791 HAL Id: tel-00256791 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00256791 Submitted on 18 Feb 2008 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ ÉCOLE DOCTORALE « LANGAGES, ESPACES, TEMPS, SOCIÉTÉS » Thèse en vue de l’obtention du titre de docteur en GÉOGRAPHIE DYNAMIQUES ET MUTATIONS TERRITORIALES DU SAHARA ALGERIEN VERS DE NOUVELLES APPROCHES FONDÉES SUR L’OBSERVATION Présentée et soutenue publiquement par Yaël KOUZMINE Le 17 décembre 2007 Sous la direction de Mme le Professeur Marie-Hélène DE SÈDE-MARCEAU Membres du Jury : Abed BENDJELID, Professeur à l’université d’Oran Marie-Hélène DE SÈDE-MARCEAU, Professeur à l’université de Franche-Comté Jacques FONTAINE, Maître de conférences à -

Memoire Le Diplôme De Master Professionnel

N° d’ordre : 06/DSTU/2016 MEMOIRE Présenté à L’UNIVERSITE ABOU BEKR BELKAID-TLEMCEN FACULTE DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE ET SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS Pour obtenir LE DIPLÔME DE MASTER PROFESSIONNEL Spécialité Géo-Ressources par Meriem FETHI APPORT DE LA GEOLOGIE DAND L’EXPLOITATION DES GISEMENT DE GRANULATS (CAS D’UNE CARRIERE DANS LA REGION D’ADRAR) Soutenu le 30 juin 2016 devant les membres du jury : Mustapha Kamel TALEB, MA (A), Univ. Tlemcen Président Hassina LOUHA, MA (A), Univ. Tlemcen Encadreur Souhila GAOUAR, MA (A), Univ. Tlemcen Examinateur Fatiha HADJI, MA (A), Univ. Tlemcen Examinateur TABLE DES MATIERES Dédicace Remerciement Résumé Abstract BUT ET ORGANISATION DE TRAVAIL A. But de travail ........................................................................................................ 1 B. Méthodologie ....................................................................................................... 1 Chapitre I INTRODUCTION GENERAL I. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA WILAYA D’ADRAR ........... 2 II. GEOMORPHOLOGIE, HYDROGRAPHIE, CLIMAT ET VEGETATION :.. ........................................................................................ 3 II.1. Géomorphologie : ........................................................................................ 3 II.2. Ressource hydrogéologiques : ..................................................................... 4 II.3. Climatologie et végétation : ........................................................................ -

The Iafor European Conference Series 2014 Ece2014 Ecll2014 Ectc2014 Official Conference Proceedings ISSN: 2188-112X

the iafor european conference series 2014 ece2014 ecll2014 ectc2014 Official Conference Proceedings ISSN: 2188-112X “To Open Minds, To Educate Intelligence, To Inform Decisions” The International Academic Forum provides new perspectives to the thought-leaders and decision-makers of today and tomorrow by offering constructive environments for dialogue and interchange at the intersections of nation, culture, and discipline. Headquartered in Nagoya, Japan, and registered as a Non-Profit Organization 一般社( 団法人) , IAFOR is an independent think tank committed to the deeper understanding of contemporary geo-political transformation, particularly in the Asia Pacific Region. INTERNATIONAL INTERCULTURAL INTERDISCIPLINARY iafor The Executive Council of the International Advisory Board IAB Chair: Professor Stuart D.B. Picken IAB Vice-Chair: Professor Jerry Platt Mr Mitsumasa Aoyama Professor June Henton Professor Frank S. Ravitch Director, The Yufuku Gallery, Tokyo, Japan Dean, College of Human Sciences, Auburn University, Professor of Law & Walter H. Stowers Chair in Law USA and Religion, Michigan State University College of Law Professor David N Aspin Professor Emeritus and Former Dean of the Faculty of Professor Michael Hudson Professor Richard Roth Education, Monash University, Australia President of The Institute for the Study of Long-Term Senior Associate Dean, Medill School of Journalism, Visiting Fellow, St Edmund’s College, Cambridge Economic Trends (ISLET) Northwestern University, Qatar University, UK Distinguished Research Professor of Economics, -

The Water Use in Agriculture in the Algerian Central Sahara: What Future? Bouchemal S* Department of GTU, RNAMS Laboratory, University of Oum El Bouaghi, Algeria

United Journal of Agricultural Science and Research Review Article Volume 1 The Water Use in Agriculture in the Algerian Central Sahara: What Future? Bouchemal S* Department of GTU, RNAMS Laboratory, University of Oum El Bouaghi, Algeria *Corresponding author: Received: 25 Nov 2020 Copyright: Accepted: 08 Dec 2020 ©2020 Bouchemal S et al., This is an open access article Salah Bouchemal, distributed under the terms of the Creative Commons At- Department of GTU, RNAMS Laboratory, University Published: 15 Dec 2020 tribution License, which permits unrestricted use, distri- of Oum El Bouaghi, Algeria, bution, and build upon your work non-commercially. E-mail: [email protected] Citation: Keywords: Bouchemal S. The Water Use in Agriculture in the Al- Water; Irrigation; Foggara; Agriculture; Development; gerian Central Sahara: What Future?. United Journal of Central Sahara; Algeria Agricultural Science and.Reserach. 2020; V1(2): 1-5. 1. Abstract 2.1. The Water Use in Central Sahara The study on the use of water in the Algerian Central Sahara shows In the Central Sahara, agriculture is one of the main sources of in- that this resource has given much hope to the development of ag- come. It obeys two types of water exploitation system, a traditional riculture in this part of Algeria, thanks to a law that has allowed system, which is based on irrigation by foggara, and another called the granting of concessions to the farmers in different parts of the modern, based on the techniques of sinking wells or boreholes but country. This has given rise to several forms of agricultural de- whose charges are very important and therefore do not allow an velopment, each with its own particularities, but everywhere the appreciable extension of the cultivated areas. -

South Algerian EFL Learners' Errors Bachir Bouhania, University Of

South Algerian EFL Learners’ Errors Bachir Bouhania, University of Adrar, Algeria European Conference on Language Learning 2014 Official Conference Proceedings Abstract In higher education, particularly in departments of English, EFL students write essays, and research papers in the target language. Arab learners of English, however, face several difficulties at the morphological, phonetic and phonological, stylistic and syntactic levels. This paper reports on the findings of a corpus study, which analyses the wrong use of the English verb to exist as *to be exist as *is exists, *are existed, *does not exist, and *existness. The corpus consists of more than two thousand exam copies of mid-term, make-up and remedial exams for the academic years ranging between 2003 and 2013.The exams papers concern the fields of Discourse Typology, Linguistics and Sociolinguistics, Phonetics and Phonology. The analysis of the results obtained from the data shows that, although the wrong verb is not used by the majority of students, it is nevertheless significantly found in a number of exam sheets (s=78). Keywords: Error Analysis, Algerian learners, EFL, errors, Intralingual interference, interlanguage, Interlingual interference, linguistic transfer. iafor The International Academic Forum www.iafor.org Introduction At university level, EFL students submit essays, research papers and final projects in English to show accuracy and performance in the target language. They need to master the language and the genres that characterise the various subjects such as civilisation, literature and linguistics. Yet, writing and speaking in English is a complex process for foreign language learners who, unavoidably, make a lot of errors. As part of the learning process (Hyland 2003, Ferris 2002), errors are regular and consistent (Reid, 1993) even if students learn the rules of English grammar (Lalande 1982) Arab EFL learners, on the other side, find difficulties at the phonetic/phonological, morphological and syntactic levels. -

Essaie De Presentation

REPUBLIQUE ALGERIEENE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL INSTITUT NATIONAL DES SOLS DE L’IRRIGATION ET DU DRAINAGE ESSAI DE PRESENTATION D’UNE TECHNIQUE D’IRRIGATION TRADITIONNELLE DANS LA WILAYA D’ADRAR : LA « FOGGARA » SOMMAIRE Introduction CHAPITRE -I- 1-1/ Définition d’une foggara 1-2/ Historique CHAPITRE –II- 2-1/ Situation géographique 2-2/ Caractères généraux 2-2-1/ Climatologie i/ température ii/ les vents iii/ la pluviométrie 2-2-2/ Géologie 2-2-3/ Hydrogéologie 2-2-4/ Végétation CHAPITRE –III- 3-1/ Inventaire des foggaras taries 3-2/ Les causes du tarissement des foggaras 3-2-1/ Les problèmes liés à la foggara 3-2-2/ Les problèmes liés à l’exploitation des foggaras. Conclusion Recommandations Bibliographie 1- « Mobilisation de la ressource par le système des foggaras ». Par Hammadi Ahmed El Hadj KOBORI Iwao.1993. 2- «Irrigation et Structure agraire à Tamentit (Touat) » Travaux de l’Institut de Recherches Sahariennes Tome XXI.1962. 3-« Une Oasis à foggaras ‘Tamentit) » Par J. Vallet 1968 4- Inventaires des foggaras (ANRH de la wilaya d’Adrar).2001 5- Etude du tarissement des foggaras dans la wilaya d’Adrar ANRH2003. 6- Les villes du sud, vision du développement durable, Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement, Alger, 1998, page 46 7- « Les foggaras du Touat » par M. Combés Introduction : Issue du découpage administratif de 1974, la Wilaya d’Adrar s’étend sur la partie Nord du Sud Ouest Algérien, couvrant ainsi une superficie de 427.968 km2 soit 17,97% du territoire national. -

Characterization of Two Oasis Luzerns (El Menea, Tamentit) at the Floral Bud and Early Flowering Stages

Crimson Publishers Research Article Wings to the Research Characterization of Two Oasis Luzerns (El Menea, Tamentit) at the Floral Bud and Early Flowering Stages Alane Farida1*, Moussab Karima B1, Chabaca Rabeha2 and Abdelguerfi Aissa2 1Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA) Baraki; Division productions animales, Algeria ISSN: 2578-0336 2Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie (ENSA), Algeria Abstract Adrar’s oasis with great ingenuity knew, taking into account the harshness of pedoclimatic conditions, to adapt the means of production to Lucerne. We compared 2 oasis alfalfa cultivars through biometric is correlated with the phenological stages. Indeed, the older the plant, the greater the assimilation of and chemical parameters at two phenological floral and early flowering stages. The quality of these cultivarmineral atmatter; the same But stagethe needs at the at second the floral mowing. button The stage ratio are of higherleaves tothan stems at the in greenearly bloomand dry stage. is higher The highest value of MAT is 38.7% in El Menea at the floral bud stage and the lowest is 20.8% in the same this ratio, in dry, decreases from 1.51 to 1.04. With the same planting rate, the Tamentit population has *1Corresponding author: Alane Farida, in Tamentit than in El Menea in both stages, resulting in better digestibility. At the initial flowering stage Institut National de la Recherche values of the other 2 parameters, height of stems and number of stems per square meter. The summer Agronomique d’Algérie (INRAA) Baraki; seasonan average and plantthe second per square year ofmeter operation lower encouragethan El Menea, the increase ie 15.8 atin thethe floralnumber bud of stage, stems as and well the as spring lower Division productions animales, Algeria season favors the height of the stems. -

GE84/230 BR IFIC Nº 2795 Section Spéciale Special Section Sección

Section spéciale Index BR IFIC Nº 2795 Special Section GE84/230 Sección especial Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Date/Fecha : 26.05.2015 Expiry date for comments / Fecha limite para comentarios / Date limite pour les commentaires : 03.09.2015 Description of Columns / Descripción de columnas / Description des colonnes Intent Purpose of the notification Propósito de la notificación Objet de la notification 1a Assigned frequency Frecuencia asignada Fréquence assignée 4a Name of the location of Tx station Nombre del emplazamiento de estación Tx Nom de l'emplacement de la station Tx B Administration Administración Administration 4b Geographical area Zona geográfica Zone géographique 4c Geographical coordinates Coordenadas geográficas Coordonnées géographiques 6a Class of station Clase de estación Classe de station 1b Vision / sound frequency Frecuencia de portadora imagen/sonido Fréquence image / son 1ea Frequency stability Estabilidad de frecuencia Stabilité de fréquence 1e carrier frequency offset Desplazamiento de la portadora Décalage de la porteuse 7c System and colour system Sistema de transmisión / color Système et système de couleur 9d Polarization Polarización Polarisation 13c Remarks Observaciones Remarques 9 Directivity Directividad -

Production Des Hydrocarbures Non Conventionnels Et À La Relance De La Recherche Minière

RÉPUBLIQUE ALG ÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'ENERGIE Bilan des Réalisations du Secteur de l’Energie et des Mines année 2013 Edition 2014 Sommaire Préface Branche hydrocarbures Branche énergie Branche mines Dessalement d’eau de mer Hygiène, Sécurité et Environnement Paramètres économiques du secteur Flux des investissements directs étrangers (IDE) Sommaire Préface Branche hydrocarbures Branche énergie Branche mines Dessalement d’eau de mer Hygiène, Sécurité et Environnement Paramètres économiques du secteur Flux des investissements directs étrangers (IDE) Préface Le secteur a poursuivi durant l’année 2013 le développement de ses activités dans les trois branches. Il a fait aboutir l’amendement des deux principales lois relatives aux hydrocarbures et mines, afin d’introduire notamment des dispositions relatives à l’exploration et la production des hydrocarbures non conventionnels et à la relance de la recherche minière. Concernant les réalisations physiques, l’effort d’exploration dans la branche hydrocarbures s’est intensifié avec une croissance du forage qui a permis la découverte de 32 gisements. Cependant, la production d’hydrocarbures a connu une baisse par rapport aux réalisations de l’année 2012. Pour la valorisation des hydrocarbures, il est à souligner la poursuite des travaux de réhabilitation de l’outil de raffinage, la réception en 2013 de deux (02) nouveaux complexes pétrochimiques (Sorfert et AOA) et un train GNL à Skikda ainsi que la mise en service de plusieurs ouvrages de transport. En matière de commercialisation d’hydrocarbures, le volume des exportations a baissé de 7% comparativement aux réalisations de 2012, portant la valeur globale à 63,5 milliards US$. -

Bouda - Ouled Ahmed Timmi Tsabit - Sebâa- Fenoughil- Temantit- Temest

COMPETENCE TERRITORIALE DES COURS Cour d’Adrar Cour Tribunaux Communes Adrar Adrar - Bouda - Ouled Ahmed Timmi Tsabit - Sebâa- Fenoughil- Temantit- Temest. Timimoun Timimoun - Ouled Said - Ouled Aissa Aougrout - Deldoul - Charouine - Adrar Metarfa - Tinerkouk - Talmine - Ksar kaddour. Bordj Badji Bordj Badj Mokhtar Timiaouine Mokhtar Reggane Reggane - Sali - Zaouiet Kounta - In Zghmir. Aoulef Aoulef - Timekten Akabli - Tit. Cour de Laghouat Cour Tribunaux Communes Laghouat Laghouat-Ksar El Hirane-Mekhareg-Sidi Makhelouf - Hassi Delâa – Hassi R'Mel - - El Assafia - Kheneg. Aïn Madhi Aïn Madhi – Tadjmout - El Houaita - El Ghicha - Oued M'zi - Tadjrouna Laghouat Aflou Aflou - Gueltat Sidi Saâd - Aïn Sidi Ali - Beidha - Brida –Hadj Mechri - Sebgag - Taouiala - Oued Morra – Sidi Bouzid-. Cour de Ghardaïa Cour Tribunaux Communes Ghardaia Ghardaïa-Dhayet Ben Dhahoua- El Atteuf- Bounoura. El Guerrara El Guerrara - Ghardaia Berriane Sans changement Metlili Sans changement El Meniaa Sans changement Cour de Blida Cour Tribunaux Communes Blida Blida - Ouled Yaïch - Chréa - Bouarfa - Béni Mered. Boufarik Boufarik - Soumaa - Bouinan - Chebli - Bougara - Ben Khellil – Ouled Blida Selama - Guerrouaou – Hammam Melouane. El Affroun El Affroun - Mouzaia - Oued El Alleug - Chiffa - Oued Djer – Beni Tamou - Aïn Romana. Larbaa Larbâa - Meftah - Souhane - Djebabra. Cour de Tipaza Cour Tribunaux Communes Tipaza Tipaza - Nador - Sidi Rached - Aïn Tagourait - Menaceur - Sidi Amar. Kolea Koléa - Douaouda - Fouka – Bou Ismaïl - Khemisti – Bou Haroum - Chaïba – Attatba. Hadjout Hadjout - Meurad - Ahmar EL Aïn - Bourkika. Tipaza Cherchell Cherchell - Gouraya - Damous - Larhat - Aghbal - Sidi Ghilès - Messelmoun - Sidi Semaine – Beni Milleuk - Hadjerat Ennous. Cour de Tamenghasset Cour Tribunaux Communes Tamenghasset Tamenghasset - Abalessa - Idlès - Tazrouk - In Amguel - Tin Zaouatine. Tamenghasset In Salah Sans changement In Guezzam In Guezzam.