Eix Dix Ans Apres

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

“They Shall Not Pass!” Fortifications, from the Séré De Rivières System to the Maginot Line

VERDUN MEMORIAL - BATTLEFIELD Press release April 2021 Temporary exhibition 3 June 2021 – 17 December 2021 “THEY SHALL NOT PASS!” FORTIFICATIONS, FROM THE SÉRÉ DE RIVIÈRES SYSTEM TO THE MAGINOT LINE To accompany the 1940 commemorations, the Verdun Memorial will be presenting an exhibition on the fortifications in northern and eastern France. The soldiers’ experience is at the heart of the visit: “They shall not pass!” The exhibition traces the development of defensive systems along the frontier between France and Germany, which had historically always been an area of combat with shifting borders. Subject to regular attack, the fortifications were modernised to withstand the increasingly powerful means of destruction resulting from rapid advances in artillery. “They shall not pass!” Fortifications, from the Séré de Rivières System to the Maginot Line, will re-evaluate the role of the Maginot Line in the defeat of June 1940, re-examining the view that it was a mistake inevitably leading to defeat, in particular due to a lack of fighting spirit on the part of the French troops. The exhibition aims to explain the Maginot Line by going back in time and seeing it in relation to the different types of fortification that had appeared following France’s defeat in the Franco- Prussian War in 1870. It traces the development of successive defensive systems and the life of their garrisons, from the Séré de Rivières System of the end of the 19th century, via the Verdun fortification during the First World War, to the Maginot Line (1929-1939), the high point of French defensive engineering. -

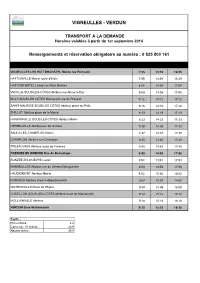

Vigneulles - Verdun

VIGNEULLES - VERDUN TRANSPORT A LA DEMANDE Horaires valables à partir du 1er septembre 2014 Renseignements et réservation obligatoire au numéro : 0 825 800 161 JOURS DE CIRCULATION Du lundi au vendredi VIGNEULLES LES HATTONCHÂTEL Mairie rue Poincaré 7:55 13:55 16:55 HATTONVILLE Mairie route d'Etain 7:59 13:59 16:59 HATTONCHÂTEL Lavoir rue Miss Skinner 8:04 14:04 17:04 VIEVILLE-SOUS-LES-CÔTES Abribus rue Arnay le Duc 8:08 14:08 17:08 BILLY SOUS LES CÔTES Monument rue du Pressoir 8:12 14:12 17:12 SAINT MAURICE SOUS LES CÔTES Abribus place du Poilu 8:16 14:16 17:16 THILLOT Abribus place de la Mairie 8:19 14:19 17:19 HANNONVILLE SOUS LES CÔTES Abribus Mairie 8:23 14:23 17:23 HERBEUVILLE Abribus rue de la Gare 8:30 14:30 17:30 SAULX-LES-CHAMPLON Mairie 8:37 14:37 17:37 CHAMPLON Abribus rue Champlon 8:40 14:40 17:40 TRESAUVAUX Abribus route de Fresnes 8:45 14:45 17:45 FRESNES EN WOEVRE Rue de Bonnétage 8:50 14:50 17:50 BONZEE-EN-WOEVRE Lavoir 8:54 14:54 17:54 MANHEULLES Abribus rue du Général Margueritte 8:58 14:58 17:58 HAUDIOMONT Abribus Mairie 9:02 15:02 18:02 RONVAUX Abribus chemin départemental 9:07 15:07 18:07 WATRONVILLE Place de l'Eglise 9:09 15:09 18:09 CHÂTILLON-SOUS-LES-CÔTES Abribus route de Moulainville 9:12 15:12 18:12 MOULAINVILLE Abribus 9:18 15:18 18:18 VERDUN Gare Multimodale 9:30 15:30 18:30 Tarifs : Prix unitaire : 4 € Carnet de 10 tickets : 23 € Abonnement : 35 € VERDUN - VIGNEULLES TRANSPORT A LA DEMANDE Horaires valables à partir du 1er septembre 2014 Renseignements et réservation obligatoire au numéro : 0825 800 161 -

LETTRE CIRCULAIRE N° 20150000035

LETTRE CIRCULAIRE n° 2015-0000035 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1.023.0 Montreuil, le 08/07/2015 16/07/2015 DIRECTION DE LA OBJET REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE Bénéficiaires du versement transport (art. L. 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales) VLU/ GRANDS COMPTES Texte(s) à annoter : LCIRC-2008-0000050; Affaire suivie par : NA / PM Dissolution du Syndicat Mixte Assainissement et Transports Urbains du Verdunois à compter du 1er janvier 2015 16/07/2015 Suppression de l'identifiant n° 9305503 et création de l'identifiant n° 9305505 à compter du 1er janvier 2015 Création de la Communauté d'Agglomération du GRAND VERDUN à compter du 1er janvier 2015 Coordonnées postales, comptables et bancaires Par un arrêté du 27 novembre 2014, la Préfecture de la Meuse a prononcé : - - la dissolution du Syndicat Mixte d'Assainissement et de Transports Urbains du Verdunois (9305503) à compter du 1er janvier 2015 - - - la création à compter du 1er janvier 2015, d'une communauté d'agglomération dénommée « Communauté d'Agglomération du GRAND VERDUN », issue de la fusion des communautés de communes de Charny-sur-Meuse et de Verdun avec adjonction de la commune de Belleray, composée des communes suivantes : BEAUMONT-EN-VERDUNOIS, BELLERAY, BELLEVILLE-SUR-MEUSE, BETHELAINVILLE, BETHINCOURT, BEZONVAUX, BRAS-SUR-MEUSE, CHAMPNEUVILLE, CHARNY-SUR-MEUSE, CHATTANCOURT, CUMIERES-LE- MORT-HOMME, DOUAUMONT, FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT, FROMEREVILLE-LES-VALLONS, HAUDAINVILLE, HAUMONT-PRES- SAMOGNEUX, LOUVEMENT-COTE-DU-POIVRE, MARRE, -

American Armies and Battlefields in Europe 533

Chapter xv MISCELLANEOUS HE American Battle Monuments The size or type of the map illustrating Commission was created by Con- any particular operation in no way indi- Tgress in 1923. In carrying out its cates the importance of the operation; task of commeroorating the services of the clearness was the only governing factor. American forces in Europe during the The 1, 200,000 maps at the ends of W or ld W ar the Commission erected a ppro- Chapters II, III, IV and V have been priate memorials abroad, improved the placed there with the idea that while the eight military cemeteries there and in this tourist is reading the text or following the volume records the vital part American tour of a chapter he will keep the map at soldiers and sailors played in bringing the the end unfolded, available for reference. war to an early and successful conclusion. As a general rule, only the locations of Ail dates which appear in this book are headquarters of corps and divisions from inclusive. For instance, when a period which active operations were directed is stated as November 7-9 it includes more than three days are mentioned in ail three days, i. e., November 7, 8 and 9. the text. Those who desire more com- The date giYen for the relief in the plete information on the subject can find front Jine of one division by another is it in the two volumes published officially that when the command of the sector by the Historical Section, Army W ar passed to the division entering the line. -

ELECTIONS MUNICIPALES 1Er Tour Du 23 Mars 2014

ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour du 23 Mars 2014 Liste des candidatures par commune (scrutin plurinominal) Département 55 - MEUSE Elections municipales 1er tour du 23 mars 2014 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Abainville (MEUSE) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. BONTANT Antoine Mme BOURGUIGNON Magali Mme CAREL Sylvie M. HERPIERRE Jean-Claude Mme LABAT Bérengère M. LEDUC Christian M. LHUILLIER Daniel M. MULLER Serge M. PRUDHOMME Christian Mme SOMMER Jessica Mme THIERY Céline Elections municipales 1er tour du 23 mars 2014 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Abaucourt-Hautecourt (MEUSE) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. ADAM Gérard M. CHANCELLE Didier M. CLAUSSIN Michel Mme DUBAUX Christine M. GARDIEN Gilles Mme GARDIEN Mélina Mme LAGARDE Noëlle M. MITTAUX Jean-Marie M. PALHIES Lionel M. ROLLINGER Philippe M. TEDESCO Richard M. TOLUSSO Luc Elections municipales 1er tour du 23 mars 2014 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Aincreville (MEUSE) Nombre de sièges à pourvoir : 7 M. DUBAUX Christophe M. GARAND Jeremy M. GERARD Gregory M. HANNEQUIN Judicaël M. MAGISSON Jean-Marie M. MARTIN Fabien M. RAVENEL Guy Elections municipales 1er tour du 23 mars 2014 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Amanty (MEUSE) Nombre de sièges à pourvoir : 7 Mme AUER Marie-José M. BELLAMY Xavier M. BERTIN Jean-Michel M. BONTANT Joachim Mme DE KONING Véronique M. DIOTISALVI Jean-Luc Mme GROSS Anne-Sophie M. HUBER Stéphane M. PREY Alain M. RIGAUX Joël Elections municipales 1er tour du 23 mars 2014 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Ambly-sur-Meuse (MEUSE) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. -

Plan De Paysage Des Côtes De Meuse Partie 1 : Diagnostic

maîtrise d’ouvrage PLAN DE PAYSAGE DES CÔTES DE MEUSE partenaires 2014 / 2015 Les composantes de paysage, des guides pour l’identité et le développement du «territoire du front de côte» PARTIE 1 : DIAGNOSTIC document de synthèse prestataires Un projet pour le Pourquoi un Plan de Paysage pour les Côtes de Meuse ? développement Le territoire : des paysages emblématiques et majeurs reconnus au niveau national et régional et la mise en Le territoire : 1 entité géographique et paysagère spécifique, cohérente, identitaire, encore clairement identifiable. valeur du 20 communes des Côtes de Meuse et de la Plaine de la Woëvre retenues pour être intégrées dans le périmètre d’une territoire des Directive Paysagère en reconnaissance à la valeur patrimoniale des Côtes de Meuse et en rapport à sa co-visibilité avec la Plaine de la Woëvre. Côtes de Meuse « La Mirabelle » : un symbole fort du territoire, représentatif d’une production spécifique locale. Volonté des acteurs du territoire et des filières arboricoles et viticoles à faire perdurer leurs savoir-faire. Le territoire des Côtes de Meuse est reconnu comme étant une Zone de Revitalisation Rurale Quels objectifs et enjeux pour le Plan de Paysage des Côtes de Meuse ? Préservation et valorisation des paysages patrimoniaux naturels et bâtis Pérennisation et développement de la filière arboricole / viticole dans le respect des paysages emblématiques des Côtes. Développement de la filière touristique et écotouristique Attractivité du cadre de vie et développement d’un urbanisme respectueux et responsable -

Recensement De La Population

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 55 MEUSE INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 55 - MEUSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 55-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 55-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 55-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 55-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -

ARRÊTÉ TEMPORAIREN° 342Bis-2020-D-T / 1 DEPARTEMENT DE LA MEUSE DIRECTION ROUTES ET AMÉNAGEMENT POLICE DE LA CIRCULATION

DEPARTEMENT DE LA MEUSE POLICE DE LA CIRCULATION DIRECTION ROUTES ET AMÉNAGEMENT ARRÊTÉ TEMPORAIRE N° 342bis-2020-D-T LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL Vu le Code de la Route, et notamment le chapitre 1er du titre 1er du livre 4 des parties législative et réglementaire relatif aux pouvoirs de police de la circulation ; Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L3221-4 et L3221-5 ; Vu le code de la voirie routière et notamment l’article R131-2 ; Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, portant instruction générale sur la signalisation routière ; Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de la Meuse en date du 3 juillet 2020 portant délégation de signature au Directeur des Routes et de l’Aménagement; Vu l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière Vu l’arrêté n° 342-2020-D-T du Président du Conseil départemental en date du 5 novembre 2020 Considérant la demande de l’unité territoriale de l’ONF de Verdun en date du 25 septembre 2020 par laquelle elle sollicite l'autorisation de réglementer la circulation de la route départementale n° 913b sur le territoire des communes de BRAS SUR MEUSE et FLEURY DEVANT DOUAUMONT entre le Point de Repère 0+000 et le Point de Repère 4+103 pendant les travaux d’abattage d’arbre et de sécurisation des parcelles de bois prévus entre le 19 octobre 2020 et le 11 janvier 2021 ; Considérant la demande de l’agence territoriale de l’ONF de Verdun en date du 25 septembre 2020 par laquelle elle sollicite l'autorisation de réglementer la -

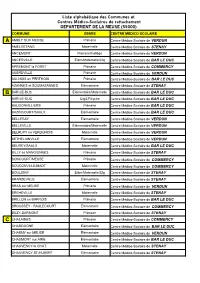

Liste Alphabetique Des Communes

Liste alphabétique des Communes et Centres Médico-Scolaires de rattachement DEPARTEMENT DE LA MEUSE (55000) COMMUNE GENRE CENTRE MEDICO-SCOLAIRE A AMBLY SUR MEUSE Primaire Centre Médico-Scolaire de VERDUN AMEL/l'ETANG Maternelle Centre Médico-Scolaire de STENAY ANCEMONT Primaire/Collège Centre Médico-Scolaire de VERDUN ANCERVILLE Élém/Maternelle/Clg Centre Médico-Scolaire de BAR LE DUC APREMONT la FORET Primaire Centre Médico-Scolaire de COMMERCY AUBREVILLE Primaire Centre Médico-Scolaire de VERDUN AULNOIS en PERTHOIS Primaire Centre Médico-Scolaire de BAR LE DUC AZANNES et SOUMAZANNES Élémentaire Centre Médico-Scolaire de STENAY B BAR-LE-DUC Élémentaire/Maternelle Centre Médico-Scolaire de BAR LE DUC BAR-LE-DUC Clg/LP/Lycée Centre Médico-Scolaire de BAR LE DUC BAUDONVILLIERS Primaire Centre Médico-Scolaire de BAR LE DUC BAZINCOURT/SAULX Élémentaire Centre Médico-Scolaire de BAR LE DUC BELLERAY Élémentaire Centre Médico-Scolaire de VERDUN BELLEVILLE Élémentaire/Maternelle Centre Médico-Scolaire de VERDUN BELRUPT en VERDUNOIS Maternelle Centre Médico-Scolaire de VERDUN BETHELAINVILLE Élémentaire Centre Médico-Scolaire de VERDUN BEUREY/SAULX Maternelle Centre Médico-Scolaire de BAR LE DUC BILLY ss MANGIENNES Primaire Centre Médico-Scolaire de STENAY BONCOURT/MEUSE Primaire Centre Médico-Scolaire de COMMERCY BOUCONVILLE/MADT Maternelle Centre Médico-Scolaire de COMMERCY BOULIGNY Élém/Maternelle/Clg Centre Médico-Scolaire de STENAY BRANDEVILLE Élémentaire Centre Médico-Scolaire de STENAY BRAS sur MEUSE Primaire Centre Médico-Scolaire de VERDUN BREHEVILLE Maternelle Centre Médico-Scolaire de STENAY BRILLON en BARROIS Primaire Centre Médico-Scolaire de BAR LE DUC BROUSSEY - RAULECOURT Élémentaire Centre Médico-Scolaire de COMMERCY BUZY-DARMONT Primaire Centre Médico-Scolaire de STENAY C CHALAINES Primaire Centre Médico-Scolaire de COMMERCY CHARDOGNE Élémentaire Centre Médico-Scolaire de BAR LE DUC CHARNY sur MEUSE Élémentaire Centre Médico-Scolaire de VERDUN CHAUMONT sur AIRE Élémentaire Centre Médico-Scolaire de BAR LE DUC CHAUVENCY le CHAT. -

55 Vaux-Devant-Damloup

Annexe 157 : Caractérisation des canalisations de transport de gaz naturel exploitées par GRTgaz et de leurs bandes de servitudes d’utilité publique sur la commune de Vaux-devant-Damloup Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur Vaux-devant-Damloup 55537 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex Tableaux des caractéristiques : Dans les tableaux ci-dessous : PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation DN : Diamètre Nominal de la canalisation. Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique. En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées. Ouvrages traversant la commune : Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 DN150-1976-DIEPPE-SOUS- 67,7 150 3509,8 enterre 45 5 5 DOUAUMONT-DUGNY-SUR-MEUSE DN80-1961-MARVILLE-VERDUN 60 80 3678,2 enterre 15 5 5 NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit du tronçon aérien. NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au décimètre. Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière : Néant NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit du tronçon aérien. -

Villages Détruits

Couv 5/05/09 12:41 Page 1 ec filet blan c filet ec v a blanc ond f file t sans blanc ond f l ma r no C o E-mail : [email protected] Site : www.tourisme-meuse.com : Site [email protected] : E-mail ww.tourisme-meuse.com w n c e p 45 78 45 29 (0)3 33 00 Fax. - 40 78 45 29 (0)3 33 00 Tél. t i o CEDEX BAR-LE-DUC 55012 n g r 514 BP - Département du Hôtel : postale Adresse a p h Grangettes des Rue 33 i q u Tourisme du Départemental Comité e A g e n c e e.mail : [email protected] : e.mail Douaumont P L P 55 55 84 29 (0)3 33 00 : Tél leury-devant-Douaumont F / C D VERDUN 55100 – Japiot Pavillon Vaux-devant-Damloup T Office de Tourisme de Verdun de Tourisme de Office - Bezonvaux C r é d Ornes i [email protected] : e-mail t s p Tél : 00 33 (0)3 29 85 41 52 52 41 85 29 (0)3 33 00 : Tél Louvemont-Côte-de-Poivre h o t BRAS-SUR-MEUSE 55100 – Poincaré Raymond Rue Bis 14 o Bras-sur-Meuse s : Verdunois Pays du d’Initiative Syndicat M de Verdun Verdun de i c h e l P E de la Bataille la de T I T - s Villages Détruits Villages o u circuit circuit r c 40 km 40 e : S c a n 2 5 I G N - P a et de la Champagne la de et r i s 2 Au cœur de l’Europe, aux portes de la Lorraine Lorraine la de portes aux l’Europe, de cœur Au 0 0 6 - A u t o r i s a t i TGV o n Gare TGV e Gar n OMMERCY ° C 7 0 6 0 0 TGV e 0 Gar 4 9 . -

CR CC 26 03 2019.Pdf

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 MARS 2019 L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars, le Conseil Communautaire s'est réuni, après convocation légale faite le vingt mars, sous la présidence de Monsieur Philippe GERARDY. NOMBRE DE MEMBRES Etaient présents : M. ALEXANDRE Christian, M. ANDRIN Rémy, M. BAZIN Alain, Mme BERTRAND Chantal, M. BOISSIERE En exercice : 47 Robert, M. BOUVIER PEYRET Guillaume, M. BRIZION Daniel, M. CHALONS Michel, M. CHRISTOPHE Gérard, M. COLIN Jean Paul, M. DEMMERLE Jacques, Mme DOBIN Bernadette, Mme DOURSTER Lucie, M. Présents et FRANIATTE Jean Paul, Mme FRIZON Marie Odile, M. GERARDY Philippe, Mme JOURDAN Nicole, M. LAHAYE représentés : 34 Philippe, Mme LECLERC Marie-Françoise, M. LETURC Michel, M. LIETZ Alain, M. MERMET Patrick, M. Pouvoirs de vote : 4 MITTAUX Jean Marie, M. NAHANT Gérard, M. NATALE Jean, M. PERIQUET Jean Louis, M. PICART Jean, M. ROBERT Bernard, Mme RONDEAU Elise, M. WEBER Gérard. Absents non représentés : 13 Etai(ent) excusé(s) : Mme SPENGLER Laurence, ayant donné pouvoir à M. M. PERIQUET Jean Louis, Mme LEPEZEL Christelle, ayant donné pourvoir à M. ANDRIN Rémy, M. HABLOT Emeric, ayant donné pouvoir à M. LIETZ Alain, Mme HUMBERT Jocelyne, ayant donné pourvoir à M. BRIZION Daniel M. DELAHAYE Norbert, Mme DEPARD Angélique, Mme DELORME Adeline, M. FASSE Michel, Mme FLAMINI Françoise, Mme FRANCOIS Maryse, M. GAGNEUX Christian, M. GERARDIN Robert, M. LAMINETTE Laurent, M. LEONARD Robert, M. MINARIE Thierry, Mme PRADEL Emilie, Mme ZANIN LOUIS Cassandre Le Conseil Communautaire désigne