Graz, Steiermark, Österreich)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Development and Evaluation of Rrna Targeted in Situ Probes and Phylogenetic Relationships of Freshwater Fungi

Development and evaluation of rRNA targeted in situ probes and phylogenetic relationships of freshwater fungi vorgelegt von Diplom-Biologin Christiane Baschien aus Berlin Von der Fakultät III - Prozesswissenschaften der Technischen Universität Berlin zur Erlangung des akademischen Grades Doktorin der Naturwissenschaften - Dr. rer. nat. - genehmigte Dissertation Promotionsausschuss: Vorsitzender: Prof. Dr. sc. techn. Lutz-Günter Fleischer Berichter: Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Szewzyk Berichter: Prof. Dr. rer. nat. Felix Bärlocher Berichter: Dr. habil. Werner Manz Tag der wissenschaftlichen Aussprache: 19.05.2003 Berlin 2003 D83 Table of contents INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 1 MATERIAL AND METHODS .................................................................................................................. 8 1. Used organisms ............................................................................................................................. 8 2. Media, culture conditions, maintenance of cultures and harvest procedure.................................. 9 2.1. Culture media........................................................................................................................... 9 2.2. Culture conditions .................................................................................................................. 10 2.3. Maintenance of cultures.........................................................................................................10 -

Beobachtungen Zur Gattung Sowerbyeüa in Österreich

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde Jahr/Year: 2003 Band/Volume: 12 Autor(en)/Author(s): Klofac Wolfgang, Voglmayr Hermann Artikel/Article: Beobachtungen zur Gattung Sowerbyella in Österreich. 141-151 ©Österreichische Mykologische Gesellschaft, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Osten. Z. Pilzk. 12(2003) 141 Beobachtungen zur Gattung Sowerbyeüa in Österreich WOLFGANG KLOFAC Mayerhöfen 28 A-3074 Michelbach, Österreich HERMANN VOGLMAYR Institut fur Botanik, Universität Wien Rennweg 14 A-1030 Wien, Österreich Email: [email protected] Eingelangt am 16. 9. 2003 Key words: Ascomycetes, Pezizales, Pyronemataceae, Sowerbyella. - Mycoflora of Austria Abstract: Five species of the genus Sowerbyella (S. brevispora, S. fagicola, S. radiculata, S. reguisii and S. rhenana) collected in Austria are described and illustrated, including scanning electron micros- copy pictures of spores. Colour plates of all species except Sowerbyella rhenana are given. Species characteristics, delimitation from similar species and ecology are briefely discussed. Zusammenfassung: Fünf in Österreich beobachtete Arten der Gattung Sowerbyella (S. brevispora, S. Jagicola, S. radiculata, S. reguisii und S. rhenana) werden kurz vorgestellt und mit rasterelektronen- mikroskopischen Fotos illustriert. Zusätzlich werden alle Arten außer Sowerbyella rhenana mit Farb- fotos dokumentiert. Die charakteristischen -

Mycologist News

MYCOLOGIST NEWS The newsletter of the British Mycological Society 2012 (4) Edited by Prof. Pieter van West and Dr Anpu Varghese 2013 BMS Council BMS Council and Committee Members 2013 President Prof. Geoffrey D. Robson Vice-President Prof. Bruce Ing President Elect Prof Nick Read Treasurer Prof. Geoff M Gadd Secretary Position vacant Publications Officer Dr. Pieter van West International Initiatives Adviser Prof. AJ Whalley Fungal Biology Research Committee representatives: Dr. Elaine Bignell; Prof Nick Read Fungal Education and Outreach Committee: Dr. Paul S. Dyer; Dr Ali Ashby Field Mycology and Conservation: Dr. Stuart Skeates, Mrs Dinah Griffin Fungal Biology Research Committee Prof. Nick Read (Chair) retiring 31.12. 2013 Dr. Elaine Bignell retiring 31.12. 2013 Dr. Mark Ramsdale retiring 31.12. 2013 Dr. Pieter van West retiring 31.12. 2013 Dr. Sue Crosthwaite retiring 31.12. 2014 Prof. Mick Tuite retiring 31.12. 2014 Dr Alex Brand retiring 31.12. 2015 Fungal Education and Outreach Committee Dr. Paul S. Dyer (Chair and FBR link) retiring 31.12. 2013 Dr. Ali Ashby retiring 31.12. 2013 Ms. Carol Hobart (FMC link) retiring 31.12. 2012 Dr. Sue Assinder retiring 31.12. 2013 Dr. Kay Yeoman retiring 31.12. 2013 Alan Williams retiring 31.12. 2014 Prof Lynne Boddy (Media Liaison) retiring 31.12. 2014 Dr. Elaine Bignell retiring 31.12. 2015 Field Mycology and Conservation Committee Dr. Stuart Skeates (Chair, website & FBR link) retiring 31.12. 2014 Prof Richard Fortey retiring 31.12. 2013 Mrs. Sheila Spence retiring 31.12. 2013 Mrs Dinah Griffin retiring 31.12. 2014 Dr. -

Preliminary Classification of Leotiomycetes

Mycosphere 10(1): 310–489 (2019) www.mycosphere.org ISSN 2077 7019 Article Doi 10.5943/mycosphere/10/1/7 Preliminary classification of Leotiomycetes Ekanayaka AH1,2, Hyde KD1,2, Gentekaki E2,3, McKenzie EHC4, Zhao Q1,*, Bulgakov TS5, Camporesi E6,7 1Key Laboratory for Plant Diversity and Biogeography of East Asia, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650201, Yunnan, China 2Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, 57100, Thailand 3School of Science, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, 57100, Thailand 4Landcare Research Manaaki Whenua, Private Bag 92170, Auckland, New Zealand 5Russian Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops, 2/28 Yana Fabritsiusa Street, Sochi 354002, Krasnodar region, Russia 6A.M.B. Gruppo Micologico Forlivese “Antonio Cicognani”, Via Roma 18, Forlì, Italy. 7A.M.B. Circolo Micologico “Giovanni Carini”, C.P. 314 Brescia, Italy. Ekanayaka AH, Hyde KD, Gentekaki E, McKenzie EHC, Zhao Q, Bulgakov TS, Camporesi E 2019 – Preliminary classification of Leotiomycetes. Mycosphere 10(1), 310–489, Doi 10.5943/mycosphere/10/1/7 Abstract Leotiomycetes is regarded as the inoperculate class of discomycetes within the phylum Ascomycota. Taxa are mainly characterized by asci with a simple pore blueing in Melzer’s reagent, although some taxa have lost this character. The monophyly of this class has been verified in several recent molecular studies. However, circumscription of the orders, families and generic level delimitation are still unsettled. This paper provides a modified backbone tree for the class Leotiomycetes based on phylogenetic analysis of combined ITS, LSU, SSU, TEF, and RPB2 loci. In the phylogenetic analysis, Leotiomycetes separates into 19 clades, which can be recognized as orders and order-level clades. -

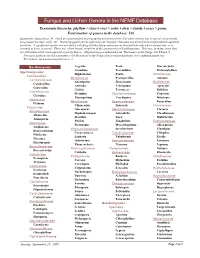

9B Taxonomy to Genus

Fungus and Lichen Genera in the NEMF Database Taxonomic hierarchy: phyllum > class (-etes) > order (-ales) > family (-ceae) > genus. Total number of genera in the database: 526 Anamorphic fungi (see p. 4), which are disseminated by propagules not formed from cells where meiosis has occurred, are presently not grouped by class, order, etc. Most propagules can be referred to as "conidia," but some are derived from unspecialized vegetative mycelium. A significant number are correlated with fungal states that produce spores derived from cells where meiosis has, or is assumed to have, occurred. These are, where known, members of the ascomycetes or basidiomycetes. However, in many cases, they are still undescribed, unrecognized or poorly known. (Explanation paraphrased from "Dictionary of the Fungi, 9th Edition.") Principal authority for this taxonomy is the Dictionary of the Fungi and its online database, www.indexfungorum.org. For lichens, see Lecanoromycetes on p. 3. Basidiomycota Aegerita Poria Macrolepiota Grandinia Poronidulus Melanophyllum Agaricomycetes Hyphoderma Postia Amanitaceae Cantharellales Meripilaceae Pycnoporellus Amanita Cantharellaceae Abortiporus Skeletocutis Bolbitiaceae Cantharellus Antrodia Trichaptum Agrocybe Craterellus Grifola Tyromyces Bolbitius Clavulinaceae Meripilus Sistotremataceae Conocybe Clavulina Physisporinus Trechispora Hebeloma Hydnaceae Meruliaceae Sparassidaceae Panaeolina Hydnum Climacodon Sparassis Clavariaceae Polyporales Gloeoporus Steccherinaceae Clavaria Albatrellaceae Hyphodermopsis Antrodiella -

Jauhenuija, Phleogena Faginea 2/2015 Vsk. 67

2/2015 Vsk. 67 ISSN 0357-1335 Jauhenuija, Phleogena faginea 34 SIENILEHTI 67(2) Sisällys Huhtinen, S. & Karhilahti, A.: Sieniviä eläimiä etsimässä – roosahiipusen, jauhenuijan ja ”valkohaulin” tarinat .................................................................. 35 Kosonen, T: Tuoretta kotelosienitutkimusta – valjukarvakoiden (Hyaloscyphaceae) systematiikan peruskorjaus käynnistyy .......................... 40 Härkönen, M.: Sieniä leirinuotiolla ........................................................................ 45 Härkönen, M.: Etnomykologisia mietteitä ............................................................ 48 Laakso, O.: Kystidejä ja artefakteja – Sienten mikroskopointityöpaja 7.−8.3.2015............................................................................................................... 49 Sienikirjoja Sienet ja metsien luontoarvot. Arvostelu Heikki Kotiranta ............................ 51 Paavo Eini: Mitä kirjailijat sienistä 6 ...................................................................... 53 Kysykää sienistä ........................................................................................................ 54 Suomen Sieniseuran toimintakertomus 2014 ........................................................ 55 Lukijoiden sienilöytöjä ............................................................................................. 57 Kansikuva: Toinen etsintäkuulutus jauhenuijasta, Phleogena faginea (kuva A. Karhilahti). − Asiasta enemmän S. Huhtisen ja A. Karhilahden artikkelissa s. 35 alkaen. Etukannen -

Pyronemataceae, Pezizales) Based on Molecular and Morphological Data

Mycol Progress (2012) 11:699–710 DOI 10.1007/s11557-011-0779-5 ORIGINAL ARTICLE The taxonomic position of the genus Heydenia (Pyronemataceae, Pezizales) based on molecular and morphological data Adrian Leuchtmann & Heinz Clémençon Received: 12 May 2011 /Revised: 19 July 2011 /Accepted: 21 July 2011 /Published online: 9 August 2011 # German Mycological Society and Springer 2011 Abstract Molecular and morphological data indicate that easily becomes accepted as true, without proof, in the the genus Heydenia is closely related to the cleistothecial mycological literature. One case of such questionable ascomycete Orbicula (Pyronemataceae, Pezizales). Obser- reasoning is exemplified by the genus Heydenia. vations on the disposition and the immediate surroundings Since fungi with fruiting bodies of unusual or misleading of immature spores within the spore capsule suggest that form are difficult to fit into a classification based on the Heydenia fruiting bodies are teleomorphs producing morphology alone, many genera were left unclassified early evanescent asci in stipitate cleistothecia. The once («incertae sedis») or were assigned by guesswork to a advocated identity of Heydenia with Onygena is refuted on taxonomic group until more objective criteria based on molecular grounds. Onygena arietina E. Fischer is trans- analyses of DNA sequences indicated a firm phylogenetic ferred to Heydenia. relationship. Examples of such genera are Torrendia (stipitate gasteromycete-like, Hallen et al. 2004), Thaxter- Keywords Ascomycota . Beta tubulin . Cleistothecium . ogaster (stipitate sequestrate, Peintner et al. 2002)and Histology. nuLSU . Orbicula . Phylogeny Physalacria (columnar hollow, Wilson and Desjardin 2005) among the basidiomycetes, and Neolecta (columnar, Landvik et al. 2001), Trichocoma (cup-shaped with a Introduction protruding tuft, Berbee et al. -

A Higher-Level Phylogenetic Classification of the Fungi

mycological research 111 (2007) 509–547 available at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/mycres A higher-level phylogenetic classification of the Fungi David S. HIBBETTa,*, Manfred BINDERa, Joseph F. BISCHOFFb, Meredith BLACKWELLc, Paul F. CANNONd, Ove E. ERIKSSONe, Sabine HUHNDORFf, Timothy JAMESg, Paul M. KIRKd, Robert LU¨ CKINGf, H. THORSTEN LUMBSCHf, Franc¸ois LUTZONIg, P. Brandon MATHENYa, David J. MCLAUGHLINh, Martha J. POWELLi, Scott REDHEAD j, Conrad L. SCHOCHk, Joseph W. SPATAFORAk, Joost A. STALPERSl, Rytas VILGALYSg, M. Catherine AIMEm, Andre´ APTROOTn, Robert BAUERo, Dominik BEGEROWp, Gerald L. BENNYq, Lisa A. CASTLEBURYm, Pedro W. CROUSl, Yu-Cheng DAIr, Walter GAMSl, David M. GEISERs, Gareth W. GRIFFITHt,Ce´cile GUEIDANg, David L. HAWKSWORTHu, Geir HESTMARKv, Kentaro HOSAKAw, Richard A. HUMBERx, Kevin D. HYDEy, Joseph E. IRONSIDEt, Urmas KO˜ LJALGz, Cletus P. KURTZMANaa, Karl-Henrik LARSSONab, Robert LICHTWARDTac, Joyce LONGCOREad, Jolanta MIA˛ DLIKOWSKAg, Andrew MILLERae, Jean-Marc MONCALVOaf, Sharon MOZLEY-STANDRIDGEag, Franz OBERWINKLERo, Erast PARMASTOah, Vale´rie REEBg, Jack D. ROGERSai, Claude ROUXaj, Leif RYVARDENak, Jose´ Paulo SAMPAIOal, Arthur SCHU¨ ßLERam, Junta SUGIYAMAan, R. Greg THORNao, Leif TIBELLap, Wendy A. UNTEREINERaq, Christopher WALKERar, Zheng WANGa, Alex WEIRas, Michael WEISSo, Merlin M. WHITEat, Katarina WINKAe, Yi-Jian YAOau, Ning ZHANGav aBiology Department, Clark University, Worcester, MA 01610, USA bNational Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, -

Two New Species of Camarops (Boliniaceae, Ascomycotina) and a Key to Argentinean Species

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Sydowia Jahr/Year: 2005 Band/Volume: 57 Autor(en)/Author(s): Del Valle Cantania M., Romero A. I. Artikel/Article: Two new species of Camarops (Boliniaceae, Ascomycotina) and a key to Argentinean species. 3-18 ©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Two new species of Camarops (Boliniaceae, Ascomycotina) and a key to Argentinean species M. del Valle Catania1 & Andrea I. Romero2* 1 Fundaciön Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. S.M. de Tucumän, 4000, Argentina 2 PHHIDEB-CONICET, Depto. Cs. Bioldgicas, Facultad de Cs. Exactas y Naturales (UBA), Ciudad Universitaria, Pabellön II, 4to. Piso, C1428EHA Buenos Aires, Argentina Catania, M. del Valle & Romero, A. I. (2003). Two new species of Camarops (Boliniaceae, Ascomycotina) and a key to Argentinean species. - Sydowia 57 (1): 3-18. Four species of Camarops growing on Podocarpus parlatorei were collected in Argentina. Two of them, C. sacciformis and C. podocarpi, are undescribed species and the other two {C.pugillus and C.lutea) are new records for Argentina. A dichotomous key to the six species so far known from Argentina is provided. Keywords: Camarops, Podocarpus, Argentina, systematics. The genus Camarops P. Karst. (Boliniaceae Rick) presently includes fourteen species (Kirk & al., 2001), which have been described and reported by Shear (1938, 1940), Nannfeldt (1972), Hilber & Hilber (1980), Rogers (1981), Lundqvist (1987), Rogers & Samuels (1987), Samuels & Rogers (1987), and Vasilyeva (1988, 1997). A key to the Camarops species in the Americas was provided by San Martin & Lavin (1997). -

11-31 Strandzha.Indd

MYCOLOGIA BALCANICA 8: 157–160 (2011) 157 New records of microfungal genera from Mt. Strandzha in Bulgaria (south-eastern Europe). II Elşad Hüseyin ¹*, Faruk Selçuk ¹ & Ali S. Bülbül ² ¹ Ahi Evran University, Arts and Sciences Faculty, Department of Biology, Kırşehir, Turkey ² Gazi University Sciences Faculty, Department of Biology, Ankara, Turkey Received 1 September 2011 / Accepted 1 December 2011 Abstract. Twenty species of ascomycetous and anamorphic fungi from twenty genera are reported for the first time from Mt. Strandzha in Bulgaria. Key words: Pezizomycotina, anamorphic fungi, Bulgaria, fungal diversity, Mt. Strandzha Introduction Index Fungorum (www.indexfungorum.org, accessed 2011). Host plants were identified using the Flora of Turkey and In 2005 during fi eld investigations in Mt. Strandzha in East Aegean Islands (Davis 1965–1985). Taxa, its families Bulgaria twenty genera that included twenty species of and author citations were listed according to Cannon & non-lichenized Pezizomycotina and anamorphic fungi were Kirk (2007), Kirk et al. (2008), and Index Fungorum (www. collected and identifi ed. Th ese collections are reported herein. indexfungorum.org, accessed 2011). Families and species All genera of these fungi are new records for the mycobiota of names are listed in alphabetical order in text. All specimens Bulgaria. are deposited at the Mycological Collection of the Arts and Sciences Faculty of Ahi Evran University (AhEUM), Kırşehir, Turkey. Materials and methods Abbrevation: EH: Collection number of Elşad Hüseyin. Specimens of the fungi were taken to the laboratory and examined under a Leica DM-E compound microscope. List of specimens Sections were hand cut using a razor blade. Th e fungi were identified using the relevant literature (Popushoy 1971; Boliniales Shvartsman at al. -

Sept. (Ascom Ycetes) Rijksherbarium, Leiden Pyronemataceae (Merkus

PERSOONIA Published by the Rijksherbarium, Leiden Volume Part 8, 3, pp. 227-247 (1975) Ultrastructure of the ascospore wall in Pezizales (Ascomycetes) —III. Otideaceae and Pezizaceae Emily Merkus Rijksherbarium, Leiden (With Plates 34-45) The of wall and ornamentation of is studied development layers ascospores with the electron microscope in members of the Otideaceae and Pezizaceae. and the in Ascodesmis Primary wall, endospore, epispore developin sameway as and the Pyronemataceae; the development of the secondary wall and the formation of the patterns ofornamentation resemble that in the Pyronemata- attention is ceae. Special paid to specialized plasmic structures. Introduction earlier I of In papers (Merkus, 1973, 1974) reported my electron microscopy the ultrastructure ofthe wall in Pezizales and discussed theresults Ascodesmis ascospore on and the Pyronemataceae sensu Eckblad (1968). The continuationof this and the results in present paper represents a study gives the Otideaceae and which identical species belonging to Pezizaceae, are practically with the Otideae and Aleurieae ofthe Aleuriaceae of Le Gal (1947: 284). REVIEW OF EARLIER WORK brief review is Like in my paper on the Pyronemataceae (Merkus, 1974), a given of Gal's of ornamentation of the of Le light microscopy the patterns ascospores the Pezizaceae (1947). Though this involves duplication of some of the data, it gives a better overall insight and makes it easier to interpret new results. According to the rules of the international code of botanicalnomenclature some of the names used by Le Gal (see footnotes) had to be changed. ornamentation. The species of Pezizaceae studied by Le Gal develop simple spore In all the wall arises and it is the species a primary ornamentation on present; orna- mentation consists of callose and pectine formations and is of sporal origin. -

Notizbuchartige Auswahlliste Zur Bestimmungsliteratur Für Unitunicate Pyrenomyceten, Saccharomycetales Und Taphrinales

Pilzgattungen Europas - Liste 9: Notizbuchartige Auswahlliste zur Bestimmungsliteratur für unitunicate Pyrenomyceten, Saccharomycetales und Taphrinales Bernhard Oertel INRES Universität Bonn Auf dem Hügel 6 D-53121 Bonn E-mail: [email protected] 24.06.2011 Zur Beachtung: Hier befinden sich auch die Ascomycota ohne Fruchtkörperbildung, selbst dann, wenn diese mit gewissen Discomyceten phylogenetisch verwandt sind. Gattungen 1) Hauptliste 2) Liste der heute nicht mehr gebräuchlichen Gattungsnamen (Anhang) 1) Hauptliste Acanthogymnomyces Udagawa & Uchiyama 2000 (ein Segregate von Spiromastix mit Verwandtschaft zu Shanorella) [Europa?]: Typus: A. terrestris Udagawa & Uchiyama Erstbeschr.: Udagawa, S.I. u. S. Uchiyama (2000), Acanthogymnomyces ..., Mycotaxon 76, 411-418 Acanthonitschkea s. Nitschkia Acanthosphaeria s. Trichosphaeria Actinodendron Orr & Kuehn 1963: Typus: A. verticillatum (A.L. Sm.) Orr & Kuehn (= Gymnoascus verticillatus A.L. Sm.) Erstbeschr.: Orr, G.F. u. H.H. Kuehn (1963), Mycopath. Mycol. Appl. 21, 212 Lit.: Apinis, A.E. (1964), Revision of British Gymnoascaceae, Mycol. Pap. 96 (56 S. u. Taf.) Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008), A preliminary checklist of micromycetes in Poland, 330 s. ferner in 1) Ajellomyces McDonough & A.L. Lewis 1968 (= Emmonsiella)/ Ajellomycetaceae: Lebensweise: Z.T. humanpathogen Typus: A. dermatitidis McDonough & A.L. Lewis [Anamorfe: Zymonema dermatitidis (Gilchrist & W.R. Stokes) C.W. Dodge; Synonym: Blastomyces dermatitidis Gilchrist & Stokes nom. inval.; Synanamorfe: Malbranchea-Stadium] Anamorfen-Formgattungen: Emmonsia, Histoplasma, Malbranchea u. Zymonema (= Blastomyces) Bestimm. d. Gatt.: Arx (1971), On Arachniotus and related genera ..., Persoonia 6(3), 371-380 (S. 379); Benny u. Kimbrough (1980), 20; Domsch, Gams u. Anderson (2007), 11; Fennell in Ainsworth et al. (1973), 61 Erstbeschr.: McDonough, E.S. u. A.L.