Cava Di Argilla Poiatica – Monte Quercia

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Impianti Di Distribuzione/Punti Di Consegna Reggio Emilia

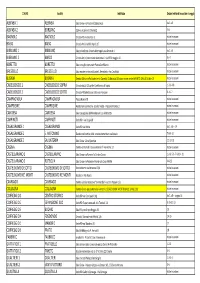

Dati identificativi impianti distribuzione/Comuni/REMI gas naturale IMPIANTO DI PRESSIONE GAS CODICE IMPIANTO COMUNE/PORZIONE DENOMINAZIONE DISTRIBUZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO CODICE REMI CODICE REMI PUNTI DI NOME IMPRESA DISTRIBUZIONE COMUNE SERVITO DA REMI /CENTRALE INTERCONNESSO DISTRIBUZIONE (AEEGSI) AGGREGATO (Punto di riconsegna) CONSEGNA FISICI DI TRSPORTO (Codice univoco AEEGSI) IMPIANTO DISTRIBUZIONE GPL CON ALTRI (bar minimo) IMPIANTI AREAAREA REGGIO PARMA EMILIA ALBINEA 34618502 ALBINEA BIBBIANO 34618501 QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA 34618503 RIVALTA ALBINEA - QUATTRO CASTELLA 2PCSM17 34618500 14 NO SNAM RETE GAS REGGIO EMILIA SCANDIANO VEZZANO SUL CROSTOLO BAISO BUSANA CANOSSA CARPINETI CASINA CASTELNOVO NE' MONTI SI (HERA BAISO-PULPIANO 2PCSM19 NEVIANO DEGLI ARDUINI 34624200 34615801 PULPIANO 8,5 SNAM RETE GAS BOLOGNA) RAMISETO TOANO VETTO VEZZANO SUL CROSTOLO VIANO VILLA MINOZZO BIBBIANO BIBBIANO 2PCSM20 QUATTRO CASTELLA 34615901 34615901 BIBBIANO 26 NO SNAM RETE GAS SAN POLO D'ENZA BORETTO BORETTO 2PCSM21 BRESCELLO 34616001 34616001 BORETTO 13 NO SNAM RETE GAS POVIGLIO BRESCELLO - LENTIGIONE 2PCSM22 BRESCELLO 34616102 34616102 LENTIGIONE 27 NO SNAM RETE GAS BRESCELLO - CAPOLUOGO 2PCSM23 BRESCELLO 34616103 34616103 BRESCELLO 14 NO SNAM RETE GAS CADELBOSCO DI SOPRA CADELBOSCO SOPRA 2PCSM24 34616301 34616301 CADELBOSCO SOPRA 12 NO SNAM RETE GAS REGGIO EMILIA CAMPAGNOLA EMILIA 2PCSM25 CAMPAGNOLA EMILIA 34616401 34616401 CAMPAGNOLA 27 NO SNAM RETE GAS CAMPEGINE 34617704 GATTATICO CASTELNOVO DI SOTTO 34617702 S.ILARIO S. -

Inventario Archivio Fotografico

INDICE FONDO MAGAZZINO EX-CAR Agricoltura e alimentazione 4 Convegni 4 Incontri con amministratori 4 Allevamenti 4 Industrie 4 Mostre 4 Ambiente 5 Convegni 5 Disastri ambientali 5 Paesaggi 5 Animali 6 Altro 6 Amministratori 6 Caccia e pesca 8 Celebrazioni, delegazioni e rappresentanze 8 Incontri 8 Visite 9 Gemellaggi 11 Delegazioni 12 Straniere 12 Sportive 13 Altre delegazioni 13 Cerimonie 14 Città e comuni della provincia 15 Reggio Emilia 15 Comuni della provincia 16 Cultura 17 Convegni, conferenze e ricevimenti 17 Mostre 18 Beni culturali 19 Altro 19 Giunta e consiglio 19 Governo locale 21 Istruzione e formazione professionale 24 Inaugurazioni 24 Convegni 24 Altro 25 2 Opere idrauliche 25 Patrimonio immobiliare 26 Edifici scolastici 25 Caserma dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia 26 Edifici sanitari 26 Altri edifici 27 Personale provinciale 27 Politica del lavoro 28 Politiche sociali e sanitarie 29 Solidarietà 29 Sport 30 Sanità 30 Varie 31 Ponti e manufatti 32 Programmazione e pianificazione territoriale 34 Programmazione economica 35 Artigianato 35 Turismo 35 Ceramica 35 Conferenze 35 Strade 36 Fotografie non identificate (senza categoria) 39 FONDO ISNENGHI 40 Grandi formati e serie. Categorie varie 40 Ambiente 44 Città e comuni della provincia 45 Opere idrauliche 46 Patrimonio immobiliare 46 Personale provinciale 46 Ponti e manuffatti 49 Strade 54 3 FONDO MAGAZZINO EX-CAR Categoria: AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE Argomenti data note n. n. n. n. fotografie inventario negativi inventario CONVEGNI Convegno di Poiano 18 0001-0018 38 N0001-N0037 Conferenza provinciale agricoltura 6 0019-0024 - - Convegno "Storia movimento contadino" 10 0025-0034 - - Convegno di agricoltura con ass. -

Albinea 1 Albinea Albinea 2 Borzano

COMUNE località indirizzo Sezioni elettorali associale al seggio ALBINEA 1 ALBINEA Sala Civica-via Morandi (biblioteca) da 1 a 6 ALBINEA 2 BORZANO CEA-ex scuole-via Chierici 2 7-8 BAGNOLO BAGNOLO Circolo PD-via Gramsci 3 tutte le sezioni BAISO BAISO Circolo Arci-Via XXV Aprile, 17 tutte le sezioni BIBBIANO 1 BIBBIANO Sala polivalente-Cinema Metropolis-via Gramsci 4 da 1 a 5 BIBBIANO 2 BARCO Circolo Arci c/o ex scuole elementari - via XXIV maggio 44 6 e 7 BORETTO BORETTO Sala consiglio comunale-Piazza San Marco tutte le sezioni BRESCELLO BRESCELLO Sala mostre centro culturale S. Benedetto-Via Cavallotti tutte le sezioni BUSANA BUSANA Centro Culturale Polivalente via Canedoli G.Battista 16 (sopra croce verde) APERTO DALLE 14 alle 19 tutte le sezioni CADELBOSCO 1 CADELBOSCO SOPRA Circolo piazza 25 aprile-Cadelbosco di Sopra 1-2-3-4-8 CADELBOSCO 2 CADELBOSCO SOTTO Circolo Pd Cadelbosco Sotto via Franzoni 5 - 6- 7 CAMPAGNOLA CAMPAGNOLA Piazza Roma 78 tutte le sezioni CAMPEGINE CAMPEGINE Auditorium comunale- scuolo medie - Piazzale Montry 3 tutte le sezioni CANOSSA CANOSSA Sala Consigliare del Municipio-P.zza Matteotti tutte le sezioni CARPINETI CARPINETI Sede PD - via Crispi 38 tutte le sezioni CASALGRANDE 1 CASALGRANDE Sede PD Via Botte da 1 a 6 + 14 CASALGRANDE 2 S. ANTONINO Gazebo nel cortile delle scuole elementari-via Statale 7-8-9-10 CASALGRANDE 3 SALVATERRA Sala Civica - Zona Sportiva 11-12-13 CASINA CASINA Centro comunale "casa cantoniera"-via Roma 13 tutte le sezioni CASTELLARANO 1 CASTELLARANO Sala Civica-via Roma-c/o Centro Civico -

Carta Paesaggistico

Faggeto Fabbrica CASTELLARANO CASINA Strada 93 Vedriano 35 !! !! Monte Maesta' Bianca BENI PAESAGGISTICI (D. Lgs 42/2004) Piagnolo !!96 !!96 !!96 1 AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO SOTTOPOSTE A TUTELA 16 Bonini Boastra CON APPOSITO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (art. 136) !!97 Villa Migliara Giandeto AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142) 98 Beleo !! ! "LAGHI" (lett. B) BAISO 101 !! 1 !40 !! "FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI ! NELL'ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE" (lett. C) Tratti tombati Monte Pineto 33 Roteglia !!99 Castagneto !! 15 "MONTAGNE" (lett. D) Marola !!102 !!32 !!32 VETTO Pineto "CIRCHI GLACIALI" (lett. E) !102 ! "PARCHI E RISERVE (lett. F) PARCO NAZIONALE RISERVE NATURALI REGIONALI 104 !! Levizzano 102 93 !! "BOSCHI" (lett. G) !! Feriolo Caliceti Gottano di sopra !98 Poiago ! " ""1 "ZONE D'INTERESSE ARCHEOLOGICO" (lett. M) CARPINETI 39 Rosano Felina !! Valestra NOTA: L'INDIVIDUAZIONE DEGLI "USI CIVICI" (lett. H) E' DEMANDATA AI COMUNI (art.52 PTCP) 8 "" Montelago " !!2 Predella Ferma !104 !!103 il Casino !100 Quarqua ! ! 1 AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO SOTTOPOSTE A TUTELA !!29 17 CON APPOSITO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO (art. 136) !!98 Groppo Savognatica Provvedimento N Denominazione Comuni interessati Frascaro amministrativo Croce Villaprara CASTELNOVO NE' MONTI Dichiarazione di notevole interesse pubblico di boschi di pioppi D.M. del Gazzolo 1 Boretto Monte Fosola fiancheggianti il Po 15/11/1941 31 !! Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Pietra Delib. G.R. del Regnola 2 Castelnovo ne' Monti S.Cassiano di Bismantova 31/12/1984 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in Campolungo Delib. G.R. del Comune di Ciano d'Enza dominata dalla Rupe di Canossa e dalla Canossa 12/03/1985 Spignana Rupe di Rossena !!28 3 Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e 105 Colombaia Canossa-S. -

VETTO 2014 Pcostettiorte PER INTERNI E BLINDATE

VETTO 2014 PcostettioRTE PeR iNTERNi e BLiNDATE tel. 0522.815166 - cell. 349 7746256 - 348 6975132 Via Val d’Enza, 60 - VETTO (RE) Telefono 0522. 815166mo - cell.B 348ili 6975132 - 349 7746256 articoli da regalo casalinghi ferramenta Via Val d’Enza, 48 - VETTO (RE) - Tel. 0522.815166 POnTE dEl POmEllO Quando si sfogliano le pagine della storia Per rendere impossibile quindi ai camerati si scoprono particolari che a volte riman- di allora il passaggio tra le due province. gono nascosti per oltre 60 anni. Ma sono Come? Quella camera ricavata all’interno particolari che riaccendono ricordi e ferite del ponte, e visibile solo dal greto del fiume ancora aperte, soprattutto se distano pochi Enza, sarebbe stata riempita di esplosivo, chilometri da dove i nazifascisti trucidarono per poi distruggere il ponte isolando così 16 partigiani. A Legoreccio di Vetto, persero i fascisti. Un piano mai attuato. Ma quella la vita i giovani del distaccamento garibaldi- porta che racchiude quella antica camera è no intitolato ai Fratelli Cervi. Poco lontano, ancora lì, simbolo di una lotta per la libertà sul ponte che collega Vetto al Parmense, in che i partigiani di Vetto pagarono a caro questi anni è emerso qualcos’altro. prezzo con la strage del 17 novembre 1944, Il ponte del «Pomello», l’unico che durante dove furono giustiziati sedici ragazzi. la seconda guerra mondiale collegava «Quella camera sul ponte, racconta l’ultraot- il nostro appennino a quello parmense, tantenne Bruno Romagnani, fratello di Fio- unendo i Comuni di Vetto e Traversetolo, ravanti ucciso dai nazifascisti a Legoreccio, nasconde un piccolo segreto. -

COVID-19, Resoconto Giornaliero 23-10-2020 in Provincia Di Reggio

COVID-19, resoconto giornaliero 23-10-2020 In provincia di Reggio Emilia, su 130 nuovi casi positivi, 4 sono riconducibili a focolai già noti, 126 classificati come sporadici ( i casi sporadici sono quelli per cui l’attività di tracciamento non riconduce ad un focolaio, per cui restano casi singoli, non associabili ad altri. Nel proseguo delle indagini se vengono individuati collegamenti con altri casi entrano a far parte di un focolaio ). Tutti i casi sono in isolamento domiciliare. NUOVI CASI TOTALE TAMPONI POSITIVI 130 6899 TERAPIA INTENSIVA 3 ISOLAMENTO DOMICILIARE 130 1538 RICOVERO NON INTENSIVA 111 * GUARITI CLINICAMENTE TOTALI 361 GUARITI CON DOPPIO TAMPONE NEGATIVO 4937 * Il dato comprende le persone positive in isolamento negli alberghi COVID Nuovi casi Albinea 3 Bagnolo in Piano Baiso 4 Bibbiano 4 Boretto Brescello Cadelbosco Sopra 1 Campagnola Emilia 1 Campegine 2 Canossa 1 Carpineti 1 Casalgrande 2 Casina Castellarano 1 Castelnovo Sotto 1 Castelnovo ne’ Monti 1 Cavriago 2 Correggio 3 Fabbrico Gattatico 4 Gualtieri Guastalla 6 Luzzara Montecchio Emilia Novellara 2 Poviglio 2 Quattro Castella 3 Reggio Emilia 60 Reggiolo Rio Saliceto Rolo Rubiera 2 San Martino in Rio 1 San Polo d’Enza 1 Sant’Ilario d’Enza 4 Scandiano 8 Toano Ventasso Vetto Vezzano sul Crostolo Viano 7 Villa Minozzo Non residenti in provincia 3 Residenti in altra regione Totale 130 Deceduti al 23 ottobre 2020: -Uomini: -Donne: Deceduti Comune di residenza Parziale Totale Albinea 7 Bagnolo in Piano 7 Baiso 2 Bibbiano 11 Boretto 5 Brescello 2 Cadelbosco Sopra 10 -

Allegato A) Al Verbale N. 3 Del 26/10/2018 Dell'ufficio Elettorale Provinciale

Allegato A) al Verbale n. 3 del 26/10/2018 dell'Ufficio Elettorale Provinciale I Segretari Comunali di tutti i Comuni della provincia di Reggio Emilia hanno trasmesso le attestazioni riguardanti Sindaci e Consiglieri Comunali in carica alla data del 26 Settembre 2018, corrispondente al 35° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni dei nuovi organi, che si terranno in data 31 Ottobre 2018. Tali attestazioni sono state successivamente aggiornate alla data del 26 Ottobre 2018 pertanto risulta che a tale data il corpo elettorale è composto di 609 elettori. Elenco elettori, suddivisi per fasce demografiche così come previste dall'art. 1, comma 33, della legge n. 56 del 7 aprile 2014: Fascia A) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti -- colore schede di votazione AZZURRO Fascia B) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti -- colore schede di votazione ARANCIONE Fascia C) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti -- colore schede di votazione GRIGIO Fascia D) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti -- colore schede di votazione ROSSO Fascia E) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti -- colore schede di votazione VERDE (Fascia non presente nella Provincia di Reggio Emilia) Fascia F) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti -- colore schede di votazione VIOLA S COMUNE RUOLO COGNOME NOME E DATA COMUNE / LOCALITA' PROVINCIA / ST. EST. S S NASCITA NASCITA NASCITA O FASCIA A - AZZURRA 1 Vetto CONS Crovi Margherita -

Dott. Geol. PAOLO BERETTI

Dott. Geol. PAOLO BERETTI Geologia Applicata e Geotecnica Consulenze e Controlli Ambientali Via De Gasperi 2/1 , 42020 Quattro Castella (RE) Tel. 0522 1695098 Cell. 348 6902667 e-mail: [email protected] ; [email protected] CURRICULUM PROFESSIONALE BERETTI PAOLO , nato il 21/07/71 a Castelnovo né Monti (RE). Laurea in Scienze Geologiche , indirizzo Geologico Applicato (nuovo ordinamento, 5 anni), conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna con votazione 110/110 e lode . Tesi:” La frana di Casoletta – Vezzano sul Crostolo (RE )”. Esame di Geotecnica presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna. Abilitazione alla Professione del Geologo ottenuta presso la stessa Università nel dicembre 1999; iscritto all’ Albo dell’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna (n°971) . Tecnico e Consulente ambientale dal dicembre 2001 . Esperienze professionali nel campo della geologia e della geotecnica • 1999 – 2001: contratto presso il laboratorio geotecnico Sinergea – Granarolo Emilia (BO): prove geotecniche su terreni e indagini in situ. • Dal 2002: geologo libero professionista . Principali lavori svolti come diretto affidatario: Lavoro Committente Anno Relazione geologico geotecnica per la realizzazione di tre edifici ad uso Casoli e Lodini snc 2002 civile in Via Alessandria - Parma Relazione geologico – geotecnica per cavalcavia al km 76,68 e variante alla Casoli e Lodini snc 2002 S.P. 7 – Felizzano (AL) Caratterizzazione dei terreni di sottofondazione per il Viadotto di San Montanari Strade 2002 Secondo (PR) spa Rilevamento geomeccanico e strutturale relativo alla frana di crollo di Le Dott. Mazzetti 2002 Grotte, in località Felina – Castelnovo né Monti (RE) Perforazioni di opere di captazione idrica AL.FE srl 2003 Pag. -

Via Moziollo – 42020 Vetto (RE) (Felina) – 42035 Castelnovo Né Monti

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE (max 5 cartelle comprese eventuali immagini) INFORMAZIONI PERSONALI Nome MANFREDI MARCELLO Indirizzo Abitazione: 10 - Via Moziollo – 42020 Vetto (RE) Ufficio: PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.A.S. - 18/B - , Fontanesi 18/B (Felina) – 42035 Castelnovo Né Monti (R.E.) Telefono Abitazione: 0522613492 - 3358485159 Ufficio: 0522717008 - 3358485159 Fax Fax 0522717008 E-mail Abitazione: [email protected] Ufficio: [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 06 Febbraio 1975 ISTRUZIONE E FORMAZIONE Nome e tipo di istituto di istruzione o Luglio 1994 formazione Maturità: Perito agrario (I.T.A.S. Zanelli – Reggio Emilia) Ottobre 1998 Abilitazione alla libera professione – esame sostenuto nella sessione dell’ottobre 1998 - Iscritto all’albo dei Periti agrari della Provincia di Reggio Emilia al n°514 dal 28/01/1999 Giugno 2009 Superamento dell’esame d’abilitazione alla redazione di certificati energetici – I - Iscritto al n° 3002 dell’albo dei certificatori della Regione Emilia Romagna Settembre 2008 Iscritto all’albo dei C.T.U. del Tribunale di Reggio Emilia al n° 973/13 categoria Periti Agrari Dicembre 2009 – Maggio 2010 Superamento dell’esame d’abilitazione all’attività di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di Esecuzione dell’opera Dicembre 2014 – Gennaio 2015 Corso di 40 ore per aggiornamento coordinatore della sicurezza 1 - Curriculum vitae di MARCELLO MANFREDI ESPERIENZA LAVORATIVA 1994 – 1997 Tirocinio presso il P.A. Dallari Gildo e Collaboratore presso lo studio Progetti Ambientali Integrati (R.E.) • Iscrizione in Albi professionali • Settore di specializzazione Dal marzo 1997 al maggio 1998 • Esperienze significative Consulente esterno presso la sede di Reggio Emilia dell’Unieco s.c.r.l. -

16 Marzo 2021

COVID-19, resoconto giornaliero 16-3-2021 In provincia di Reggio Emilia, su 198 nuovi casi positivi, 80 sono riconducibili a focolai, 118 classificati come sporadici. 188 casi sono in isolamento domiciliare, 10 pazienti ricoverati in terapia non intensiva. Nella giornata di ieri sono state vaccinate 1291 persone mentre per quella odierna ne erano programmate 1293. NUOVI CASI TOTALE TAMPONI POSITIVI 198 37400 TERAPIA INTENSIVA 32 ISOLAMENTO DOMICILIARE 18 8 6894 RICOVERO NON INTENSIVA 10 334 * GUA RITI CLINICAMENTE TOTALI 819 GUARITI CON TAMPONE NEGATIVO 29370 * Il dato comprende le persone positive in isolamento negli alberghi COVID Nuovi casi Albinea 9 Bagnolo in Piano 2 Baiso 2 Bibbiano 1 Boretto 4 Brescello 3 Cadelbosco Sopra 4 Campagnola Emilia 3 Campegine 1 Canossa 2 Carpineti Casalgrande 7 Casina 1 Castellarano 5 Castelnovo Sotto 1 Castelnovo ne’ Monti 4 Cavriago 2 Correggio 12 Fabbrico 4 Gattatico 2 Gualtieri 3 Guastalla 6 Luzzara 10 Montecchio Emilia 4 Novellara 3 Poviglio Quattro Castella 3 Reggio Emilia 55 Reggiolo 9 Rio Saliceto 3 Rolo 1 Rubiera 6 San Martino in Rio San Polo d’Enza 2 Sant’Ilario d’Enza 5 Scandiano 9 Toano Ventasso 1 Vetto Vezzano sul Crostolo 3 Viano Villa Minozzo Non residenti in provincia 1 Residenti in altra regione 5 Totale 198 Deceduti al 16 marzo 2021: Oggi comunichiamo 7 decessi - Donne: 1929 n.1 – 1938 n.1 – 1942 n.1 - Uomini: 1929 n.1 – 1941 n.1 – 1942 n.1 – 1943 n.1 Deceduti Comune di residenza Parziale Totale Albinea 12 Bagnolo in Piano 12 Baiso 8 Bibbiano 20 Boretto 1 11 Brescello 5 Cadelbosco Sopra -

1 Piano Di Protezione Civile Vetto

Provincia di Reggio Emilia Agenzia Protezione Civile Regione Emilia-Romagna Comunità Montana dell’Appennino Reggiano Comune di Vetto Piano Protezione Civile PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI VETTO D’ENZA INDICE Parte A - ANALISI DEL TERRITORIO pag.1 A.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO pag.1 A.2. DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE pag.2 A.3. STRUTTURE OPERATIVE E SERVIZI D’EMERGENZA pag.3 A.4. SERVIZI SANITARI pag.4 A.5. SCUOLE pag.5 A.6. SERVIZI ESSENZIALI pag.6 A.7. ANALISI DEI RISCHI E REALIZZAZIONE DI CARTOGRAFIA TEMATICA pag.7 A.7.1. CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE pag.8 A.7.2. CRITICITA’ IDRAULICHE pag.10 A.7.3. EVENTI SISMICI pag.13 A.7.4. INCENDI BOSCHIVI pag.17 A.8. SISTEMI DI MONITORAGGIO pag.20 A.8.1. MONITORAGGIO PLUVIOIDROMETRICO pag.20 A.8.2. MONITORAGGIO SISMICO pag.21 Parte B - LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE pag.25 B.1. OBIETTIVI DEL PIANO pag.25 B.2. PIANIFICAZIONE PER FUNZIONE pag.25 B.3. AREE E STRUTTURE DI EMERGENZA pag.32 Parte C - MODELLO DI INTERVENTO pag.33 C.1. SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO pag.33 C.2. ATTIVAZIONI IN EMERGENZA pag.36 C.2.1. RISCHIO IDRAULICO/IDROGEOLOGICO pag.38 C.2.2. RISCHIO SISMICO pag.60 C.2.3. RISCHIO INCENDI BOSCHIVI pag.79 C.2.4. RISCHIO CHIMICO/INDUSTRIALE - TRASPORTO SOST. PERICOLOSE pag.92 C.2.5. SCOMPARSA PERSONE pag.93 Parte D - FORMAZIONE, INFORMAZIONE, AGGIORNAMENTO DEL PIANO pag.95 D.1. FORMAZIONE pag.95 D.2. INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA pag.95 D.2.1 INFORMAZIONE PREVENTIVA pag.95 D.2.2 INFORMAZIONE IN EMERGENZA pag.96 D.3. -

11 Aprile 2021

COVID-19, resoconto giornaliero 11-4-2021 In provincia di Reggio Emilia, su 159 nuovi casi positivi, 118 sono riconducibili a focolai, 41 classificati come sporadici. 158 casi sono in isolamento domiciliare, 1 pazienti ricoverato in terapia non intensiva. Nella giornata di ieri sono state vaccinate 1960 persone mentre per quella odierna ne erano programmate 1426. NUOVI CASI TOTALE TAMPONI POSITIVI 159 42 164 TERAPIA INTENSIVA 33 ISOLAMENTO DOMICILIARE 158 4193 RICOVERO NON INTENSIVA 1 248 * GUARIT I CLINICAMENTE TOTALI 533 GUARITI CON TAMPONE NEGATIVO 36 789 * Il dato comprende le persone positive in isolamento negli alberghi COVID Nuovi casi Albinea 1 Bagnolo in Piano Baiso Bibbiano 2 Boretto 2 Brescello 3 Cadelbosco Sopra 7 Campagnola Emilia Campegine 7 Canossa Carpineti Casalgrande 6 Casina Castellarano 7 Castelnovo Sotto 7 Castelnovo ne’ Monti 6 Cavriago 5 Correggio 5 Fabbrico 1 Gattatico Gualtieri 2 Guastalla 1 Luzzara 6 Montecchio Emilia 6 Novellara 1 Poviglio 4 Quattro Castella 1 Reggio Emilia 43 Reggiolo 3 Rio Saliceto 1 Rolo 2 Rubiera 4 San Martino in Rio 6 San Polo d’Enza 2 Sant’Ilario d’Enza Scandiano 4 Toano Ventasso Vetto Vezzano sul Crostolo Viano 3 Villa Minozzo Non residenti in provincia 5 Residenti in altra regione 6 Totale 159 Deceduti all' 11 aprile 2021: Oggi non comunichiamo decessi - Donne: - Uomini: Deceduti Comune di residenza Parziale Totale Albinea 13 Bagnolo in Piano 13 Baiso 8 Bibbiano 22 Boretto 12 Brescello 6 Cadelbosco Sopra 24 Campagnola Emilia 16 Campegine 24 Canossa 13 Carpineti 8 Casalgrande 34 Casina 14 Castellarano 17 Castelnovo Sotto 26 Castelnovo ne’ Monti 33 Cavriago 17 Correggio 45 Fabbrico 11 Gattatico 15 Gualtieri 14 Guastalla 41 Luzzara 26 Montecchio Emilia 31 Novellara 30 Poviglio 17 Quattro Castella 32 Reggio Emilia 392 Reggiolo 20 Rio Saliceto 18 Rolo 5 Rubiera 38 San Martino in Rio 18 San Polo d’Enza 12 Sant’Ilario d’Enza 27 Scandiano 52 Toano 7 Ventasso 20 Vetto 5 Vezzano sul Crostolo 15 Viano Villa Minozzo 13 Non residenti in provincia 32 Totale 0 1227 .