Phase 1 Etat Des Lieux.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Villerserine Tire Son Nom De L’Onne Ou L’Orain, Principal Cours D’Eau Qui Arrose Son Territoire

ILLERSERINE (39) V Extrait du Dictionnaire GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE et STATISTIQUE Des communes de la Franche-Comté De A. ROUSSET Tome VI (1854) Villerserone, Villersorone, Villers-sur-Onne, Villers-sur-l’Onne, Villers, village de l’arrondissement et du bureau de poste de Poligny ; canton et perception de Sellières ; paroisse de Saint-Lothain ; à 9 km de Sellières et 25 de Lons-le-Saunier. Altitude : 269 m. Le territoire est limité au nord par Brainans et Tourmont, au sud par Saint-Lothain, à l’est par Tourmont et à l’ouest par Brainans. La Grange Froissard et le Moulin font partie de la commune. Il est traversé par le chemin de grande communication n° 22, de Poligny à Tassenières ; par les chemins vicinaux tirant à Saint-Lothain, Brainans, Tourmont, et à la Tuilerie de Tourmont ; par la rivière d’Orain, le ruisseau de Boichaud et le Bernardin. Le village est situé sur le revers septentrional d’une légère éminence du sommet de laquelle on découvre les monts d’Arbois et de Poligny à l’est, Toulouse et Bersaillin à l’ouest, Brainans et Montholier au nord. Il se divise en deux groupes séparés l’un de l’autre par le chemin de Tourmont à Brainans. Les maisons sont construites en pierre et couvertes les unes en tuiles et les autres en chaume. Population : en 1790, 154 habitants ; en 1846, 120 ; en 1851, 115, dont 66 hommes et 49 femmes ; population spécifique par km carré, 40 habitants ; 27 maisons ; 28 ménages. État civil : Les plus anciens registres de l'état civil datent de 1794. -

Télécharger Le Premier Numéro Du Magazine Caractères Jura

CARACTÈRE ENTIER CARACTÈRE CHARMEUR CARACTÈRE PÉTILLANT CARACTÈRE SENSUEL Quand les La marque Le sommelier Le Macvin AOC font Vignobles & et le emballe parler le terroir Découvertes Crémant le chef ! ..... p.4 ..... p.6 ..... p.10 ..... p.12 2015 - N°1 Le magazine touristique d’un Vignoble d’exception CARACTÈRE SECRET Vin Jaune : mystérieux et renversant ..... p.9 RA U J Champagne- sur-Loue Cramans BESANÇON Port-Lesney RN 83 Aiglepierre DOLE Marnoz Molamboz Salins- Bienvenue dans St-Cyr-Montmalin Les Arsures Mathenay Vadans les-Bains Villette- notre Vignoble ! RN 5 lès-Arbois Montigny-lès-Arsures Mesnay Abergement- ARBOIS le-Petit (Musée de la Vigne Pupillin et du Vin du Jura Appellations d’Origine Contrôlée géographiques et Maison Pasteur) Bersaillin L’ÉTOILE Brainans Tourmont CÔTES DU JURA Le Chateley Poligny ARBOIS St-Lothain RN 5 CHÂTEAU-CHALON Darbonnay GENÈVE Miéry Appellations d’Origine Passenans Contrôlée « produits » CRÉMANT DU JURA RN 83 Menétru-le-Vignoble St-Germain-lès-Arlay Bréry MACVIN DU JURA Arlay Voiteur CHÂTEAU-CHALON MARC DU JURA Ruey-sur-Seille (Maison de la Haute-Seille) Quintigny Nevy-sur-Seille Le Vernois L’ÉTOILE Lavigny Baume-les-Messieurs St-Didier Chille Pannessières Nancy Montmorot Crançot Allemagne Lons-le-Saunier Mulhouse Bâle Perrigny Strasbourg Vesoul Conliège Belgique ALSACE Lille Belfort RN 83 Montaigu Reims HAUTE-SAÔNE Trenal Montbéliard Gevingey Vernantois Cesancey Ste-Agnès Vincelles Paris Besançon RA DOUBS U J Rotalier Dijon U D ES N Beaufort Orbagna G Neuchâtel TA Dole N (La Caborde, Mouchard O M -

La Communauté De Communes Du Comté De Grimont Poligny

REVUE GRIMONT-2 12-14_Mise en page 1 09/01/15 08:38 Page1 Travaux L’actualité des parcs d’activités PAGE 8 PAGE 13 PAGE 16 PAGE 18 REVUE GRIMONT-2 12-14_Mise en page 1 09/01/15 08:38 Page2 ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT de la communauté de communes gie, la continuité des actions du contrat de rivière Orain du Comté de Grimont Poligny et aussi notre participation à la création d’une société d’économie mixte «énergie». Nous devons aussi préparer l’avenir avec des projets L’année 2014 est arri- structurants de notre territoire comme le pôle biblio- vée à son terme thèque et école de musique, le Moulin de Brainans, la après avoir connu mise en place d’un Relais Assistantes Maternelles Itiné- plusieurs temps forts. rant et le lancement d’une réflexion d’amélioration pro- Tout d’abord les élec- grammée de l’habitat avec la communauté de tions municipales de communes d’Arbois, la mise en place d’un schéma de Mars 2014 avec la cohérence territoriale (SCOT), le lancement d’un plan local d’urbanisme intercommunal pour les 30 communes de mise en place d’un Grimont, notre participation aux projets d’énergies nou- conseil communau- velles comme les éoliennes de Chamole ainsi qu’une taire élu selon de structure de méthanisation en réflexion aujourd’hui, et nouvelles règles. Pour aussi l’accompagnement du Conseil Général pour l’im- la première fois, les plantation du haut et très haut débit sur le territoire. conseillers issus de la commune de Poligny ont été élus au suffrage universel Tout ceci devra tenir compte des évolutions liées à la loi direct, sur une liste spéciale. -

FRDR10229 – Rivière La Grozonne 15/12/2020

Chambre d’agriculture du Jura – FRDR10229 – Rivière la Grozonne 15/12/2020 Type de masse d’eau ESU Code masse d’eau FRDR10229 Nom masse d’eau Rivière la Grozonne Station de la mesure ayant Code de la station + Nom de la station conduit au projet de zonage et Indiquer P90 retenu. code de la station de mesure Nombre de communes proposées 8 communes dans le Jura au classement V1 Liste des communes proposées Abergement le Grand, Grozon, Montholier, Aumont, Oussières, Neuvilley, Brainans, au classement Bersaillin. (NB : indiquer avec « * » les communes proposées au titre d’une autre masse d’eau) Type d’argumentaire ☐ Compartimentation de la masse d’eau souterraine pour circonscrire la zone (NB : cocher la ou les cases contaminée : demande de délimitation infra communale concernées : ☑ ) ☐ Origine non agricole certaine de la pollution (pollution ponctuelle d’origine domestique, autre) – Origine : préciser l’origine ici. ☐ Absence de contamination par les nitrates d’origine agricole pour les secteurs dont l’occupation des sols est majoritairement urbaine, forestière ou avec une SAU très faible ☐ Autre : retrait du projet de désignation au vu de la valeur du P90 qui dépasse de peu la valeur de 18 mg. Les 2 seules valeurs qui dépassent 18 mg/l se situent en décembre 2018 et janvier 2019, à la période de lessivage de tous les sols après la sécheresse prolongée de 2018 Communes dont le retrait du A compléter (facultatif) – classement est proposé NB : certaines communes peuvent rester classées au titre d’autres masses d’eau. Argumentaire pour modifier le Le Bassin versant de la Grozonne est classé pour 2 valeurs qui dépassent 18 mg/l projet de classement soumis à sur 11 valeurs. -

Les Sources Salées Du Jura : 5 000 Ans D'exploitation

ADLFI. Archéologie de la France - Informations une revue Gallia Bourgogne-Franche-Comté | 1997 Les sources salées du Jura : 5 000 ans d’exploitation Projet collectif de recherche (1997) Pierre Pétrequin Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/adlfi/26364 ISSN : 2114-0502 Éditeur Ministère de la Culture Référence électronique Pierre Pétrequin, « Les sources salées du Jura : 5 000 ans d’exploitation » [notice archéologique], ADLFI. Archéologie de la France - Informations [En ligne], Bourgogne-Franche-Comté, mis en ligne le 01 septembre 2019, consulté le 15 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/adlfi/26364 Ce document a été généré automatiquement le 15 décembre 2020. © ministère de la Culture et de la Communication, CNRS Les sources salées du Jura : 5 000 ans d’exploitation 1 Les sources salées du Jura : 5 000 ans d’exploitation Projet collectif de recherche (1997) Pierre Pétrequin NOTE DE L’ÉDITEUR Organisme porteur de l’opération : CNRS 1 Pendant la première année de ce projet collectif de recherche, on s’est attaché à une fastidieuse recherche bibliographique pour situer toutes les sorties de saumure naturelle en Franche-Comté, soit une soixantaine de sources et de marais salés, avant de les repérer sur le terrain et de tester une approche sédimentaire par sondages à la tarière pour atteindre d’éventuelles couches de charbons de bois en relation avec des procédés de concentration du sel. Parallèlement, une cartographie systématique de témoins archéologiques considérés comme significatifs de l’exploitation du sel, selon les hypothèses ethno-archéologiques (concentrations d’habitat, dépôts de bronze, tombes sous tumulus...), a été réalisée pour la période du Néolithique à la fin du Hallstatt. -

B Rainans (39)

B RAINANS (39) Extrait du Dictionnaire GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE et STATISTIQUE Des communes de la Franche-Comté De A. ROUSSET Tome I (1854) Situation : Le village est situé sur la rive droite de la rivière d’Orain, au pied d’un mamelon isolé au milieu d’une vaste plaine. Brunens, Braignans, Brennans, Bregnans, Braisnans, Braynan. Arrondissement, canton et bureau de poste de Poligny ; perception de Colonne ; succursale ; à 10 km de Poligny, 17 km d’Arbois et 28 km de Lons-le-Saunier. Altitude 250 m ; de la montagne : 300 m. Communes limitrophes : au nord Neuvilley et Montholier ; au sud Colonne, Bersaillin, Saint-Lothain et Tourmont ; à l’est Bersaillin, Saint-Lothain, Villerserine, Tourmont et Montholier, et à l’ouest Bersaillin, Colonne, Neuvilley et Montholier. La Grange Gremier, le moulin et la Grange de Vacadieu font partie de la commune. Les maisons, construites sans goût et d’un aspect misérable, sont généralement bâties en pierre et couvertes moitié en chaume, moitié à tuiles. La plupart n’ont qu’un rez-de-chaussée. Elles ne sont point disséminées. Il est traversé par le chemin de grande communication n° 22, de Poligny à Tassenières, par les chemins vicinaux tirant à Villerserine, à Tourmont, à Rabeur, à Colonne, à la Grange-des-Sapins, à Viseney, à Gremier, de la Grange de Vacadieu à Poligny, par la rivière d’Orain, les ruisseaux d’Acle et de l’étang d’Etalay, le bief Tord et le canal de dérivation du moulin. Population : en 1790 : 455 habitants ; en 1846, 430 ; en 1851, 432, dont 209 hommes et 223 femmes ; 48 maisons, savoir : 44 à Brainans, 1 au moulin, 2 à Gremier et 1 à Vacadieu ; 100 ménages. -

T Ourmont (39)

T OURMONT (39) Extrait du Dictionnaire GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE et STATISTIQUE Des communes de la Franche-Comté De A. ROUSSET Tome VI (1854) Situation : en plaine, autour d’une colline arrondie. Arrondissement, canton, perception et bureau de poste de Poligny (à 5 km) et 35 km de Lons-le-Saunier. Altitude 260 m Sur la route impériale N°5 qui conduit de Paris à Genève. Chemins vicinaux de Beauregard tirant à Grozon, de Côte tirant à Villerserine, des Soupois tirant au moulin de Villerserine et chemin du moulin de Reccin. Traversé par le rivière de Glantine, le bief salé, le bief des Vernes, le bief Boichat et la rivière d’Orain. Communes limitrophes : Au Nord, Montholier et Grozon ; au Sud, Villerserine et Poligny; à l’Est, Poligny et Grozon ; à l’Ouest, Villerserine, Brainans et Montholier. La Tuilerie, la Crapaudine, la Grange du Puits, la Grange Neuve, Chazaux, les Granges de Paqueresses, de la Saunerie, de Montafroid, les Soupois, le Moulin, la Bédugue, le Gros-Reccin et l’Essart font partie de la commune. Les maisons sont groupée, construites en pierres et couvertes la plupart en tuiles. Population : En 1790 : 601 hts ; en 1846 : 632 hts ; en 1851 : 632 hts, dont 342 hommes et 290 femmes. Population spécifique au km², 64 hts, population agglomérée : 359 hts. 116 maisons abritent 149 ménages. Les jeunes gens émigrent pour être domestiques dans les villes. Etat-Civil : Les registres les plus anciens datent de 1675. Vocable : Saint Pierre. A la mairie depuis 1793 sauf les tables décennales déposées aux archives départementales où Tourmont a reçu les cotes 5 E 332/1-9 3 E 1002-1003 3 E 7197-7210 3 E 3911-3912 3 E 7802 et 3 E 8740 Tables décennales : 3 E 1304 à 1313. -

LE TRÈS HAUT DÉBIT S'installe Dans Le Jura

COMMUNAUTÉ de COMMUNES Arbois Poligny Salins www.studiolautrec.fr - 2017 www.studiolautrec.fr CONCEPTION/ LE TRÈS HAUT DÉBIT S’INSTALLE ©Conseil Départemental du Jura - DGS - SIG/SAN - juin 2017 - IGN - Plan France Très Haut débit Très - juin 2017 IGN Plan France - DGS SIG/SAN du Jura ©Conseil Départemental dans le Jura CARTE/ Fotolia©leungchopan Fotolia©leungchopan PHOTO/ PHOTO/ LE DÉPARTEMENT DU JURA AVEC LE CŒUR DU JURA Le réseau Le réseau AUJOURD’HUI DE DEMAIN NIVEAU DE DÉBIT INTERNET CALENDRIER LISTE DES COMMUNES 100 mbit/s et plus PRÉVISIONNEL DU PROJET 30 à 100 mbit/s 8 à 30 mbit/s Les opérations de Montée en Fibre (Ftth) 3 à 8 mbit/s Débit s’effectueront de 2018 à Montée en débit moins de 3 mbit/s fin 2019. LA CHAPELLE Les opérations FTTH s’effectue- LA CHAPELLE ARBOIS SURFURIEUSE ront du second semestre 2018 à SURFURIEUSE SAINTTHIEBAUD la fin 2021, selon une priorisation SAINTTHIEBAUD ARESCHES SAIZENAY SAIZENAY SAINTCYR AIGLEPIERRE SALINS SAINTCYR SALINS MONTMALIN GERAISE donnée par la Communauté de AIGLEPIERRE GERAISE BERSAILLIN LES ASURES LESBAINS MONTMALIN MOLAMBOZ CLUCY Communes d’Arbois, Poligny, LES ASURES LESBAINS MONTIGNY MARNOZ MOLAMBOZ MARNOZ CLUCY VADANS MONTIGNY BESAIN LA FERTE LESASURES CERNAN Salins, Cœur du Jura. VADANS CERNAN PRETIN DOURNON LA FERTE LESASURES PRETIN DOURNON VILLERS MATHENAY VILLETTE BRACON VILLETTE LESARBOIS VILLERS MATHENAY BRACON BIEFMORIN LESBOIS ABERGEMENTLESTHESY LESBOIS LESARBOIS AUMONT ABERGEMENTLEGRAND AUMONT ABERGEMENTLESTHESY IVORY THESY ABERGEMENTLEGRAND IVORY BRACON OUSSIERES ABERGEMENT -

LISTE Des CLUBS

LISTING des COORDONNEES des CLUBS AIGLEPIERRE FC. ROUGE ET BLEU 533581 [email protected] CORRESPONDANT (Bureau) CORNU LAURENT PRESIDENT (Bureau) CORNU LAURENT Responsable Jeunes CORNU SEBASTIEN Responsable U11 - U10 MERCET LUDOVIC [email protected] 9 CHEMIN DU RELAIS 39110 AIGLEPIERRE Responsable U13 - U12 PESEUX MICKAEL 0608335975 [email protected] 8 CHEMIN DES ROSSETS 39110 AIGLEPIERRE Responsable U15 - U14 CORNU OLIVIER 689580541 [email protected] 11 RUE DU CHAUVENT 39600 VILLETTE LES ARBOIS Responsable U7 - U6 CORNU LAURENT Responsable U9 - U8 FEVRE LOIC 07 89 48 53 27 [email protected] 49 RUE DES ORCIERES 39110 AIGLEPIERRE Référent Arbitre CORNU LAURENT Référent Football Féminin CORNU SEBASTIEN TRESORIER (Bureau) CORNU SEBASTIEN ANGILLON RC ROUGE et NOIR 560112 [email protected] CORRESPONDANT (Bureau) LUCAS MICKAEL 671623574 [email protected] 66 RUE DU CHATEAU D'EAU 39300 VERS EN MONTAGNE PRESIDENT (Bureau) COMTE ANTHONY 675869768 [email protected] 8 ROUTE DE SALINS 39380 MONT SOUS VAUDREY Responsable Jeunes LUCAS MICKAEL 671623574 [email protected] 66 RUE DU CHATEAU D'EAU 39300 VERS EN MONTAGNE Responsable Seniors F COMTE ANTHONY 675869768 [email protected] 8 ROUTE DE SALINS 39380 MONT SOUS VAUDREY Responsable U11 - U10 PERNET SYLVAIN 677779986 [email protected] 8 RUE DES JONQUILLES 39300 VERS EN MONTAGNE Responsable U13 - U12 LUCAS MICKAEL 671623574 [email protected] 66 RUE DU CHATEAU D'EAU 39300 VERS EN MONTAGNE Responsable -

Contrat De Riviere Bassin Versant De L'orain

CONTRAT DE RIVIERE BASSIN VERSANT DE L'ORAIN DOSSIER DEFINITIF DE CANDIDATURE TOME I : Etat des lieux en collaboration avec les Communautés de Dossier réalisé par : Communes et les Syndicats Intercommunaux d'Aménagements Avec l'appui technique et financier de : - Février 2011 - SOMMAIRE CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU BASSIN VERSANT 10 1.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 10 1.2 DEMOGRAPHIE 11 1.3 OCCUPATION DES SOLS 12 1.3.1 OCCUPATION DU SOL A L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT 12 1.3.2 AMENAGEMENTS FONCIERS 13 1.4 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE 13 1.4.1 LES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU BASSIN VERSANT ET LEURS COMPETENCES 13 1.4.2 LES SYNDICATS D'AMENAGEMENT ET DE TRAVAUX EN RIVIERE 14 1.5 ACTIVITES ECONOMIQUES 16 1.5.1 SECTEUR INDUSTRIEL 16 1.5.2 SECTEUR AGRICOLE 18 1.6 POTENTIALITES TOURISTIQUES 22 1.6.1 GENERALITES 22 1.6.2 LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 23 1.6.3 LES ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS 24 CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU BASSIN VERSANT 26 2.1 GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 26 2.1.1 LE PREMIER PLATEAU (MES "D0_140") 27 2.1.2 LA ZONE DU VIGNOBLE (MES "D0_516") 27 2.1.3 LA BRESSE (MES "D0_505") 27 2.2 RESEAU HYDROGRAPHIQUE 28 2.2.1 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 28 2.2.2 LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE AU SENS DE LA DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU (DCE) 29 2.3 DELIMITATION DES SOUS-BASSINS VERSANTS 30 2.4 HYDROLOGIE 30 2.4.1 CLIMATOLOGIE ET PLUVIOMETRIE 30 2.4.2 DEBITS DE REFERENCE 32 2.4.3 ANALYSE HISTORIQUE DES DEBITS DE LA STATION HYDROMETRIQUE LOCALISEE AU DESCHAUX 33 CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT MORPHODYNAMIQUE DE L'ORAIN ET DE SES AFFLUENTS -

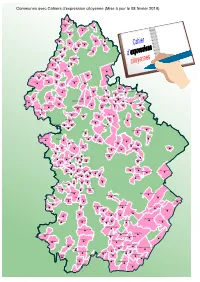

Carte Cahiers D'expression Citoyenne.Cdr

Communes avec Cahiers d'expression citoyenne (Mise à jour le 08 février 2019) Mutigney Champagney Vitreux Thervay Montmirey-le-Chateau Peintre Gendrey Louvatange Moissey Malange Vriange Dampierre Cahier Menotey Amange Orchamps Rainans Jouhe d’expressions Sampans Rochefort-sur-Nenon Monnières Baverans Champvans citoyennes Brevans Foucherans Chissey-sur-Loue Dole Abergement la Ronce Choisey La-Vieille-Loye Aumur Tavaux Gevry La Loye Saint Aubin Belmont Parcey Port-Lesney Grange-de-Vaivre Ecleux Rahon Ounans La-Chapelle-sur-Furieuse Mouchard Saizenay Villeneuve d'Aval Chemin Chaussin Vaudrey Geraise Balaiseaux Aiglepierre St Cyr Montmalin Les Marnoz Annoire Mont sous Vaudrey Arsures Salins-les-Bains Gatey La Ferté Montigny-les-Arsures Pretin Cernans Asnans Beauvoisin Vadans Villers-les-Bois Petit Noir Abergement-les-Thésy Neublans-Abergement Aresches Biefmorin Arbois Neuvilley Grozon Pupillin Chilly-sur-Salins Champrougier Tourmont Chêne Sec Foulenay Chemenot Poligny Le Villey Chapois Vers en Montagne Darbonnay Miéry Passenans Les Nans Chapelle Voland Vincent-Froideville Plasne Montrond Lombard Besain Vannoz Ardon Domblans Desnes La Latette Relans Arlay Crotenay Picarreau Champagnole Nance Quintigny Le Louverot Bonnefontaine Cize Villevieux Ruffey sur Seille Plainoiseau Montain Lavigny Pillemoine Larnaud Saint-Didier Le Pin Chille Fontainebrux Montmorot Saffloz Châtelneuf Courlans Lons le Saunier Perrigny Foncine le Haut Vevy Chaux des Crotenay Briod Messia sur Sorne Verges Montaigu Conliège Le Frasnois Macornay Revigny Blye Geruge Vernantois -

Liste Des Communes Par Bureau De L'enregistrement

Archives départementales du Jura Liste des communes comprises dans le ressort de chaque bureau de l’Enregistrement dans le département du Jura de 1790 à 1955 Arbois Abergement-le-Grand, Arbois, Les Arsures, Certemery, Chamblay, Champagne-sur-Loue, La Chatelaine, Cramans, Ecleux, La Ferté, Grange-de-Vaivre, Mathenay, Mesnay, Molamboz, Montigny-lès-Arsures, Montmalin, Mouchard, Ounans, Pagnoz, Les Planches-près-Abois, Port-Lesney, Pupillin, Saint-Cyr-Montmalin, Vadans, Villeneuve-d’Aval, Villers-Farlay, Villette-lès-Arbois. Arinthod (rattaché au bureau de Lons-le-Saunier en 1934) Arinthod, Aromas, La Boissière, Céffia, Cernon, Cézia, Charnod, Chatonnay, Chemilla, Chisséria, Coisia, Condes, Cornod, Dramelay, Fetigny, Genod, Legna, Marigna-sur-Valouse, Saint-Hymetière, Savigna, Thoirette, Valfin-sur-Valouse, Vescles, Viremont, Vosbles. Beaufort 1819 – 1942 (avant 1819 voir Cousance ; rattaché àau bureau de Lons-le-Saunier en 1942) Arthenas, Augea, Augisey, Beaufort, Bonnaud, Cesancey, Cousance, Gizia, Grusse, Mallerey, Maynal, Orbagna, Rosay, Rotalier, Saint-Laurent-La-Roche, Sainte-Agnès, Vercia, Vincelles. Bletterans Arlay, Bletterans, Bois-de-Gand (avant 1945 voir Sellières), Brery (avant 1945 voir Sellières), Chapelle-Voland, La Charme (avant 1945 voir Sellières), La Chassagne (avant 1945 voir Sellières), Chaumergy (avant 1945 voir Sellières), Chêne-Sec (avant 1945 voir Sellières), Commenailles (avant 1945 voir Sellières), Cosges, Darbonnay (avant 1945 voir Sellières), Desnes, Les Deux-Fays (avant 1945 voir Sellières), Fontainebrux, Foulenay