Gorges Haut Cher

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

![[Pdf] JANVIER 2015](https://docslib.b-cdn.net/cover/4260/pdf-janvier-2015-644260.webp)

[Pdf] JANVIER 2015

Bulletin mensuel Paroisse de la Sainte Famille Année 2015, n°1 JANVIER 2015 Les 27 clochers Accueil Arpheuilles Ouvert tous les jours de 9 H à 12 H 00 et de 14 H à 16 H Beaune d’Allier ( sauf le samedi après-midi et le dimanche ) Bézenet Bizeneuille Tel : 04 70 64 32 35 Chamblet 28, Rue de la République / 03600 Commentry Colombier [email protected] Commentry Doyet Messes en semaine Hyds La Celle Tous les vendredis à 10 H 00 et tous les mercredis à 8 H 30 à l’église du Sacré-Cœur de Commentry La Petite Marche Larequille - Jeudi 1er janvier : 11 H à Commentry Louroux de Beaune - Samedi 3 janvier : 11 H à Bézenet Malicorne - Mardi 6 janvier : 18 H à Mazirat Marcillat - Jeudi 8 janvier : 18 H à Durdat Vieux Bourg Mazirat - Samedi 10 janvier : 11 H à Colombier Montvicq - Mardi 13 janvier : 18 H à Montvicq Néris-les-Bains - Jeudi 15 janvier : 18 H à Bizeneuille Ronnet - Samedi 17 janvier : 11 H à St Fargeol Saint-Angel - Mardi 20 janvier : 18 H à Malicorne Saint-Fargeol - Jeudi 22 janvier : 18 H à Verneix Saint-Genest - Samedi 24 janvier : 11 H à Ronnet Saint Marcel en Marcillat - Mardi 27 janvier : 18 H à Terjat Sainte-Thérence - Jeudi 29 janvier : 18 H à Arpheuilles Terjat - Samedi 31 janvier : 11 H à Beaune Verneix Villebret Horaires habituels des messes + A Néris-les Bains : samedi messe anticipée à 18 H 30 + A Marcillat : dimanche messe à 9 H 30 + A Commentry : dimanche messe à 11 H 00 + A Montluçon : dimanche messe à 18 H 00 ( église Notre Dame ) Page 2 Bulletin mensuel Année 2015, n°1 Le carnet de la paroisse Baptêmes ( décembre -

Parcours 2021

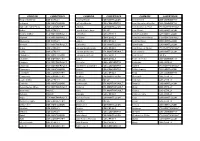

Site internet : asmontluconcyclo.com PARCOURS 2021 Parcours route 1- Départ des sorties : IMPERATIVEMENT DU TROC de L'ILE à 13h30 ou 13h15 les mercredi et samedi. Les Cyclos habitant du coté de St Jean peuvent nous attendre au carrefour de la route de VILLEBRET - NERIS quand les parcours partent dans la direction de St GENEST ou VILLEBRET. 2- Vous devez IMPERATIVEMENT RESPECTER LE DEBUT DU PARCOURS car des cyclos de l'ASM viennent rejoindre le groupe dans les 20 premiers kms. 3- L'heure de départ de certains circuits pour des concentrations sont marqués sur le calendrier. 4- De janvier à fin mars et d'octobre à fin décembre le circuit est en sens inverse le mercredi. 5- De juin à fin août, les départs des sorties peuvent être à 8h du TROC de L'ILE. Voir l'info dans le menu déroulant de la page d’accueil de notre site internet asmontluconcyclo.com. 6- Les distances ont été calculées du départ au TROC de L'ILE et arrivée au TROC de L'ILE. 7- Tous les parcours ont été vérifiés sur le site openrunner, ils peuvent avoir une erreur de ± 2%. 8- Les communes traversées sont écrites en MAJUSCULES et le lieu-dit en Minuscules. 9- Sur les parcours vous pouvez trouver ces annotations : BUXIERES LES MINES - Continuer sur D68 sur 4,75km puis à gauche D11 sur 3,5km puis à droite D459 (VIEURE) - La Salle (lieu-dit), cela veut dire qu'après les 3,5km, vous prenez la D459 en direction de VIEURE sans passer dans la commune. -

Destination Montluçon 2018-2019 / N°1 2018-2019

Destination Montluçon 2018-2019 / N°1 2018-2019 Vallée du Cœur de France 2 Ainay-le-Château Valigny Nevers Isle-et-Bardais Couleuvre Braize Saint-Bonnet-Tronçais L’Ételon Urçay CérillyCérilly Meaulne-Vitray Theneuille Le Brethon Le Vilhain Orléans Saint-Caprais Paris Vallon-en-SullyVallon-en-Sully Châteauroux A71 9 HérissonHérisson Saint-Désiré Nassigny Saint-Éloy-d’Allier Chazemais Venas Courçais Cosne-d’Allier Reugny Haut-Bocage Viplaix AudesAudes Tortezais Saint-Palais Sauvagny Mesples La Chapelaude A71 Châteauroux Vaux Chambérat Estivareilles Clermont-Ferrand Chavenon Lyon Bizeneuille Villefranche-d’Allier 10 Murat Saint-Sauvier Saint-Victor Verneix Deneuille-les-Mines Chappes A714 A714 Huriel Moulins Archignat Clermont-Ferrand Mâcon Lyon Domérat Désertines Saint-Angel A71 Saint-Priest-en-Murat Treignat Montluçon N79 Montluçon Doyet Sazeret Saint-Martinien Chamblet BÉzenetBézenet 11 Quinssaines Montmarault Voussac A714 Lavault-Sainte-Anne Montvicq Saint-Marcel- Prémilhat Saint-Bonnet- en-Murat de-Four Lamaids Malicorne Louroux- A71 Commentry de-Beaune Blomard Clermont-Ferrand Vichy Guéret Lignerolles Néris-les-Bains Hyds Lyon Limoges Colombier Beaune-d’Allier Teillet-Argenty Saint-Genest Villebret Vernusse Durdat-Larequille Sainte-Thérence Arpheuilles- Mazirat La Celle Saint-Priest Terjat Ronnet La-Petite-Marche Marcillat-Marcillat- en-Combrailleen-Combraille Saint-Marcel- en-Marcillat Saint-Fargeol 3 Ainay-le-Château Valigny Nevers Via ferrata et rocher d’escalade à Lignerolles ...................................................5 -

Rapport D'activité 2019 //2 Montluçon Communauté • Rapport D’Activité 2019

montluçon communauté rapport D'activité 2019 //2 Montluçon Communauté • rapport d’activité 2019 // sommaire 04 présentation 10 Finances 15 Développement économique 25 mupop 31 médiathèques 33 conservatoire 40 tourisme 44 Sports 49 politique de la ville 55 gens du voyage 57 transports et mobilités 64 Aménagement, habitat & grands projets 69 habitat, planification, développement durable 77 patrimoine foncier périls 82 eau potable 89 assainissement 93 pays de marcillat //3 présentation //4 Montluçon Communauté • rapport d’activité 2019 //présentation Montluçon communauté Née, en 2017, de la fusion de la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise et de la Communauté de communes du Pays de Marcillat- en-Combraille, Montluçon Communauté regroupe 21 communes à la pointe nord-ouest du département de l’Allier, aux limites de la Creuse et du Cher. Avec 65 564 habitants et 376,9 km2, Montluçon Communauté concentre 19% de la population du département de l’Allier sur seulement 5,4 % de sa superficie. C’est 0,8% de la population de la région Auvergne Rhône- Alpes, estimée à 7,9 millions d’habitants en 2015. > Périmètre de Montluçon Communauté Popula- Densité Communes Superficie tion hab/km2 Communauté d’Agglomération Arpheuilles- 361 1912 Ha 18,9 Montluçonnaise Saint-Victor St-Priest Désertines 4402 826 Ha 532,9 9179 3527 Ha 260,2 Domérat Domérat Désertines Lamaids 207 772 Ha 26,8 La Petite Marche 197 1496 Ha 13,2 Montluçon Lavault-Ste-Anne 1181 906 Ha 130,3 Prémilhat Lavault-Ste-Anne Lignerolles 772 1179 Ha 65,5 Lamaids Quinssaines Marcil- 926 3554 -

Bulletin Mensuel Paroisse De La Sainte Famille

Bulletin mensuel Paroisse de la Sainte Famille Année 2016, n°10 OCTOBRE 2016 Accueil Les 27 clochers Ouvert tous les jours de 9 H à 12 H 00 et de 14 H à 16 H ( sauf le samedi après-midi et le dimanche ) Arpheuilles Tel : 04 70 64 32 35 Beaune d’Allier 28, Rue de la République / 03600 Commentry Bézenet [email protected] Bizeneuille [email protected] Chamblet Blog: http://paroissedelasaintefamille.over-blog.fr Colombier Commentry Messes en semaine Doyet Tous les vendredis à 10 H 00 et tous les mercredis à 8 H 30 Durdat Larequille à l’église du Sacré-Cœur de Commentry Hyds - Mardi 27 septembre : 18 H à Montvicq La Celle - Jeudi 29 septembre : 18 H à St Angel La Petite Marche - Samedi 1er octobre : 11 H à St Fargeol - Mardi 04 octobre : 18 H à Ronnet Louroux de Beaune - Jeudi 06 octobre : 18 H à Hyds Malicorne - Mardi 11 octobre : 18 H à Villebret - Jeudi 13 octobre : 18 H à Malicorne Marcillat - Samedi 15 octobre : 11 H à Terjat Mazirat - Mardi 18 octobre : 18 H à Arpheuilles St Priest - Jeudi 20 octobre : 18 H à Louroux de Beaune Montvicq - Samedi 22 octobre : 11 H à Bizeneuille Néris-les-Bains - Mardi 25 octobre : 18 H à Mazirat Ronnet - Jeudi 27 octobre : 18 H à La Petite Marche - Samedi 29 octobre : 11 H à Durdat Vieux Bourg Saint-Angel - Jeudi 03 novembre : 18 H à La Celle Saint-Fargeol - Samedi 05 novembre : 11 H à Verneix Saint-Genest Saint Marcel en Mar- cillat Sainte-Thérence Horaires habituels des messes Terjat Verneix + A Néris-les Bains : samedi messe anticipée à 18 H 30 Villebret + A Marcillat -

De L'allier Liste Des Prescripteurs

Liste des prescripteurs de l’Allier Date de mise à jour : 06/08/2019 Nom Spécialité Ville Identifiant ABBADIE FABRICE Médecine générale VICHY CEDEX 031926645 ABIKHATTAR ZGHEIB PIERRE Cardiologie MOULINS 031020829 ABU ALRUB ALAIN Chirurgie urologique MOULINS 031030232 ADAMUTIU MARIANA Médecine générale SAINT GERAND LE PUY 031001654 ADDA GUY Infirmiers et infirmières MOULINS 036053528 AFANOU AKOELE Masseurs kinésithérapeutes MONTLUCON 037015047 AGNIEL FRANCOISE Masseurs kinésithérapeutes VICHY 037007465 AGRICI VALERIA Dermato vénérologie ESTIVAREILLES 031029184 AGUES LAETITIA Infirmiers et infirmières GANNAT 036085462 AGUILERA DIDIER Néphrologie VICHY 031019698 AIT OUARABI TARIK Médecine générale MONTLUCON 031027550 AITOUAL ABDALLAH Anesthésiologie -réanimation chirurgicale DESERTINES 031029713 AKRIM LAYLA Infirmiers et infirmières GANNAT 036070191 AL ASSAF IHAB Chirurgie orthopédique et traumatologie MOULINS 031709702 ALBARIDI ADNAN Chirurgie urologique MOULINS CEDEX 031024417 ALBERT MATHIEU Masseurs kinésithérapeutes ST POURCAIN SUR SIOULE 037015195 ALBERT SYLVIE Chirurgie -dentaire NERIS LES BAINS 034007922 ALBOUY DOMINIQUE Médecine générale LAPALISSE 031021074 ALLAGNAT FABRICE Chirurgie -dentaire VARENNES SUR ALLIER 034008003 ALLEGRET AMELINE Infirmiers et infirmières BOURBON L ARCHAMBAULT 036096329 AMARIE FRANCOISE Masseurs kinésithérapeutes MONTLUCON 037003670 AMARIE FRANCOISE Pédicures - podologues MONTLUCON 038000485 AMAT GEORGES Cardiologie VICHY CEDEX 031013576 AMAT MARIE Infirmiers et infirmières VICHY 036094357 AMAT PIERRE Chirurgie -

Commune Compétence Commune

COMMUNE COMPÉTENCE COMMUNE COMPÉTENCE COMMUNE COMPÉTENCE Ainay le Château COB CERILLY La Chapelaude COB MONTLUÇON Saint Genest COB COMMENTRY Archignat COB MONTLUÇON La Petite Marche COB COMMENTRY Saint Marcel en Marcillat COB COMMENTRY Arpheuille Saint Priest COB COMMENTRY Lamaids COB MONTLUÇON Saint-Bonnet de Four BTA MONTMARAULT Audes COB CERILLY Lavault-Sainte-Anne POLICE Saint-Désiré COB MONTLUÇON Beaune d'Allier BTA MONTMARAULT Le Brethon COB CERILLY Saint-Eloy-d'Allier COB MONTLUÇON Bézenet BTA MONTMARAULT Le Vilhain COB CERILLY Saint-Marcel-en-Murat BTA MONTMARAULT Bizeneuille COB CERILLY Lételon COB CERILLY Saint-Martinien COB MONTLUÇON Blomard BTA MONTMARAULT Lignerolles COB MONTLUÇON Saint-Palais COB MONTLUÇON Braize COB CERILLY Louroux Bourbonnais COB CERILLY Saint-Priest-en-Murat BTA MONTMARAULT Cérilly COB CERILLY Louroux de Beaune BTA MONTMARAULT Saint-Sauvier COB MONTLUÇON Chambérat COB MONTLUÇON Louroux Hodement COB CERILLY Saint-Victor POLICE Chamblet COB COMMENTRY Maillet COB CERILLY Sainte Thérence COB COMMENTRY Chappes BTA MONTMARAULT Malicorne COB COMMENTRY Sauvagny COB CERILLY Chavenon BTA MONTMARAULT Marcillat en Combraille COB COMMENTRY Sazeret BTA MONTMARAULT Chazemais COB MONTLUÇON Mazirat COB COMMENTRY Teillet -Argenty COB MONTLUÇON Colombier COB COMMENTRY Meaulne COB CERILLY Terjat COB COMMENTRY Commentry COB COMMENTRY Mesples COB MONTLUÇON Theneuille COB CERILLY Cosne d'Allier COB CERILLY Montluçon POLICE Tortezais COB CERILLY Courçais COB MONTLUÇON Montmarault BTA MONTMARAULT Treignat COB MONTLUÇON Deneuilles -

Circonscription Territoriale Et Administrative Des Communes Du Département De L’Allier Depuis L’Organisation De L’An III

Circonscription territoriale et administrative des communes du département de l’Allier depuis l’organisation de l’An III Marcelle CHARLEMAGNE C’est le Décret du 16 brumaire An II (6 Novembre 1793) qui autorisa les administrations départementales à procéder à des suppressions et réunions de communes. L’une des raisons principales en fut la difficulté de recruter dans nombre de celles-ci, des conseillers et maires possédant un minimum d’instruction afin de rendre possible leur gestion. La Révolution Française en créant les départements, s’était appliquée à mettre en place les institutions qui devaient s’y attacher. Certaines paroisses, dans cette optique, avaient déjà été supprimées. A la veille de la Révolution, les villes paroisses bourbonnaises étaient approximativement de 380. Il en subsiste aujourd’hui 320, quelques créations ayant été décidées au XIX ème siècle. Voici donc, dans un ordre alphabétique agglutinatif, la liste des communes actuelles du département de l’allier, avec l’indication des changements survenus, leurs dates, « subsistent quelques lacunes », ainsi que l’indication des paroisses et communes dont les noms furent changés durant la Révolution. Pour compléter ce travail, une correspondance entre les calendriers « révolutionnaire » et « grégorien est également proposée. La liste des paroisses ou communes supprimées avec les renvois aux communes de rattachement a été établie. Nous espérons guider les généalogistes amateurs quelquefois surpris ou désorientés par certaines indications ou appellations qu’ils ne retrouvent -

Federation Francais Ligue Motocycliste

FEDERATION FRANCAISE LIGUE MOTOCYCLISTE DE MOTOCYCLISME REGIONALE D’AUVERGNE ASM VILLEBRET SIEGE “ MAIRIE DE VILLEBRET ” 03310 VILLEBRET REGLEMENT PARTICULIER Article 1 : L’ASM Villebret organise le 26 juin 2011 un Enduro "Family", ainsi qu'une épreuve du Championnat de France d'Enduro à l'Ancienne et le Trophée "Jeanine et Marcel SEURAT", sur les communes de : VILLEBRET, St GENEST, St THERENCE, MAZIRAT, TERJAT, La PETITE MARCHE, MARCILLAT EN COMBRAILLES , St MARCEL EN MARCILLAT, CHAMBONCHARD, ARPHEUILLES St PRIEST et DURDAT LAREQUILLE. Article 2 : Cette épreuve sera disputée conformément au code de la route et au règlement de l’enduro établi pour 2011 par la Fédération Française de Motocyclisme, auquel on devra se reporter pour tout ce qui n’est pas expressément défini ci-après. Article 3 : Catégories admises : Pour le Family - 50cc -Féminines -Couples (père/fils/mère/fille) -Couples (homme /femme) -Loisir Open -125 cc 4T -Super Vétéran (plus de 45 ANS) -Anciennes 1986 à 1995 (Voir liste des motos admises en annexe) Hors Family -Gentlemen -Couples (père/fils/mère/fille/homme/femme) Page 1 / 5 CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURO A L'ANCIENNE -C0 : motos avant 1974 -C1 : motos jusqu’à 1976 inclus -C2 : motos de 1977 à 1979 inclus -C3 : motos de 1980 à 1982 inclus -C4 : motos de 1983 à 1985 inclus -C5 : motos quatre temps des classes C3 et C4 -PF : motos de moins de 80cm3 tous millésimes -TRAILS : motos trails sorties avant 1980 TROPHEE JEANINE ET MARCEL SEURAT, vintage par équipe de deux -jusqu’a 125cc (catégories C1-C2-C3-C4-C5-PF) -plus de 125cc (catégories C1-C2-C3-C4-C5) Article 4 : Licences admises : Pour la catégorie motos anciennes : NCA/NCB/MAT/NJC/LAJ Pour la catégorie Family : NCA/NCB/NJC/NFE/NCH/LAJ Pour la LAJ, un certificat médical de moins d'un an est obligatoire L'autorisation parentale pour les mineures. -

Liste Des Ecoles Du Premier Degre Dans L'allier 2016-2017

Division de l'Organiation Scolaire et des Statistiques LISTE DES ECOLES DU PREMIER DEGRE DANS L'ALLIER 2016-2017 IEN SIGLE DENOMINATION CIV DIRECTEUR ADRESSE CP COMMUNE TELEPHONE MONTLUCON I E.M.PU MM CHARTIER-STEPHANIE RUE DU STADE 03380 ARCHIGNAT 04 70 06 34 82 MONTLUCON I E.E.PU MM DURAND-ANNE GAELLE LE BOURG 03420 ARPHEUILLES ST PRIEST 04 70 51 04 54 MONTLUCON I E.E.PU MM BOUCHERAT-CHRISTELLE 15 ROUTE MUSEE DE MAGNETTE 03190 AUDES 04 70 06 73 88 MONTLUCON I E.E.PU MM ALEVEQUE-NATHALIE 9 RUE ECOLE 03370 CHAMBERAT 04 70 06 31 70 MONTLUCON I E.E.PU MM FENOGLIO-LAETITIA LE BOURG 03370 CHAZEMAIS 04 70 06 46 72 MONTLUCON I E.E.PU MM SERRE-EMILIE LE BOURG 03370 COURCAIS 04 70 07 13 44 MONTLUCON I E.E.PU PAUL LANGEVIN M. BOIN-CHRISTOPHE 22 RUE GILBERT VERNADE 03410 DOMERAT 04 70 64 25 88 MONTLUCON I E.E.PU VICTOR HUGO MM BOURDU-ISABELLE 35 RUE MARCEL CACHIN 03410 DOMERAT 04 70 64 23 33 MONTLUCON I E.E.PU MARCEL PAGNOL MM GAUMET-CHRISTINE 61 RUE LOUIS GANNE 03410 DOMERAT 04 70 64 21 85 MONTLUCON I E.E.PU DENIS DIDEROT MM PONTHIEUX-CATHERINE 14 RUE DE LA BROSSE TEMPETE 03410 DOMERAT 04 70 08 18 80 MONTLUCON I E.E.PU ALAIN FOURNIER MM MAKHOUL-HAIFFA 14 RUE DES ANCIENS DOMAINES 03410 DOMERAT 04 70 29 33 87 MONTLUCON I E.M.PU FRANCOISE DOLTO MM LE GOUX-VERONIQUE 1 RUE DU 8 MAI 1945 03410 DOMERAT 04 70 64 24 39 MONTLUCON I E.E.PU LAREQUILLE MM VALNAUD-SANDRINE LE BOURG 03310 DURDAT LAREQUILLE 04 70 51 06 08 MONTLUCON I E.M.PU MM FURLAN-LAURA 11 RUE BODINS 03190 HAUT-BOCAGE (Givarlais) 04 70 06 75 21 MONTLUCON I E.E.PU ANTOINE PIZON MM SERANGE-FLORENCE 9 RUE DE LA PATARIANNE 03380 HURIEL 04 70 28 65 06 MONTLUCON I E.M.PU MM FOUCAULT-LYDIA 9 RUE DE LA PATARIANNE 03380 HURIEL 04 70 28 60 64 MONTLUCON I E.E.PU FARGIN FAYOLLE MM BROILLIARD-OLIVIA 9 RUE GASTON PRADILLON 03380 LA CHAPELAUDE 04 70 06 48 74 MONTLUCON I E.M.PU MM CHRETIEN-FREDERIQUE LE BOURG 03420 LA PETITE MARCHE 04 70 51 74 34 MONTLUCON I E.E.PU MM LECHAT-ESTELLE 8 PLACE DROITS DE L'HOMME 03410 LIGNEROLLES 04 70 51 56 60 MONTLUCON I E.E.PU M. -

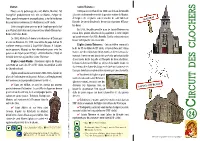

Irc Uit Des C Lo C Hers

Mazirat : Sainte-Thérence : Placé sous le patronage de saint Martin, Mazirat fut Cette paroisse est fondée en 1080 sous le nom de Neuville évangélisé probablement très tôt car Martin, évêque de à la suite du démembrement de la paroisse voisine de Mazirat. Tours, grand voyageur et évangélisateur, a été le fondateur À l’origine elle est placée sous le vocable de saint Julien de MAZIRAT des premières communautés chrétiennes au IVe siècle. Brioude. Le sire de Bourbon la donne aux chanoines d’Évaux- HERS Cette évangélisation précoce peut s’expliquer par le fait les-Bains. que Mazirat était situé sur la voie romaine allant d’Évaux-les- En 1745, Neuville prend le nom de Sainte-Thérence en C Bains à Néris-les-Bains. raison de la grande dévotion de la population à cette bergère qui aurait vécu vers l’an 500 à Neuville. C’est la seule paroisse en En 1080, Mazirat est donné aux chanoines d’Évaux par France à être placée sous ce vocable. LO un sire de Bourbon. En 1158, une lettre du pape Adrien IV confirme cette possession à la prévôté d’Évaux. À l’origine, L’église Sainte-Thérence : c’est un édifice construit à e e C vaste paroisse, Mazirat va être démembrée pour créer les la fin du XI ou début du XII siècle, composé d’une nef à deux paroisses de Terjat (avant 1158), La Petite-Marche (1160) et travées avec des collatéraux étroits voutés en demi-berceau. Le Neuville devenue aujourd’hui Sainte-Thérence. transept s’ouvre sur une abside très profonde qui est précédée d’une travée droite laquelle est flanquée de deux absidioles. -

Ouveautés En Déchetteries Ouveautés

28 Tri JANVIER 2016 Infos 2 Nouveautés en déchetteries ouveautés 3 Travaux en déchetterie 4 Consigne de tri 5 Je me divertis avec le tri 2016 6 Distribution des bacs de collecte 7 Distribution des sacs jaunes 8 Bilan des actions communication 9 Calendrier Tritou'mobile 10/11 Calendrier sacs jaunes 12 Cuisine anti gaspi Du nouveau côté déchetteries Modification des horaires et jours à compter du 1er février 2016 Sur les déchetteries de Commentry, Domérat et Prémilhat Horaires d'hiver : Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h et le samedi : 8h à 12h et 13h30 à 17h Horaires d'été (au changement d'heure soit à partir du mardi 29/03/16 au 29/10/16) : Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 18h et le samedi : 8h à 12h et 13h30 à 18h Il est demandé aux propiétaires d'un véhicule utilitaire, de se faire connaitre auprès du SICTOM afin qu'un badge spécifique leurs soit remis, pour être différenciés des véhicules professionnels. Sur la déchetterie de Cosne-d'Allier Les nouveaux jours d'ouvertures seront : lundi - mardi- vendredi (de 9h à 12h et 13h30 à 17h) et samedi (de 9h à 12h et 13h30 à 18h). Aucun changement pour les déchetteries de Marcillat et Montmarault Accueil des professionnels sur les déchetteries de Commentry, Domérat et Prémilhat Du lundi au vendredi de 8h à 9h, les professionnels seront acceptés sur ces déchetteries et seront facturés selon le type de déchets et la taille du véhicule. Une information sera transmise aux professionnels courant janvier, par le biais de la chambre des métiers et de com- merce ; mais vous pouvez dès à présent contacter le SICTOM pour connaitre précisement les modalités d'accès en tant que professionnels.