Oates, Über Boxen CS5.5

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Max Baer, Jr., He Cried and Had Nightmares Over the Incident for Decades Afterwards

Biography He was born Maximilian Adelbert Baer in Omaha, Nebraska, the son of German immigrant Jacob Baer (1875-1938), who had a Jewish father and a Lutheran mother, and Dora Bales (1877-1938). His older sister was Fanny Baer (1905-1991), and his younger sister and brother were Bernice Baer (1911-1987) and boxer-turned actor Buddy Baer (1915-1986). His father was a butcher. The family moved to Colorado before Bernice and Buddy were born. In 1921, when Maxie was twelve, they moved to Livermore, California, to engage in cattle ranching. He often credited working as a butcher boy and carrying heavy carcasses of meat for developing his powerful shoulders. He turned professional in 1929, progressing steadily through the ranks. A ring tragedy little more than a year later almost caused him to drop out of boxing for good. Baer fought Frankie Campbell (brother of Brooklyn Dodgers Hall of Famer Adolph Camilli) on August 25, 1930 in San Francisco and knocked him out. Campbell never regained consciousness. After lying on the canvas for nearly an hour, Campbell was finally transported by ambulance to a nearby hospital where he eventually died of extensive brain hemorrages. An autopsy revealed that Baer's devastating blows had knocked Campbell's entire brain loose from the connective tissue holding it in place within his cranium. This profoundly affected Baer; according to his son, Max Baer, Jr., he cried and had nightmares over the incident for decades afterwards. He was charged with manslaughter. Although he was eventually acquitted of all charges, the California State Boxing Commission still banned him from any in-ring activity within their state for the next year. -

Tommy Loughran

Student Handout 4-Tommy Loughran Despite having fought in the early half of the last century, Tommy Loughran still has an active fan base. He was a prolific fighter, totaling 172 bouts in his career (he won 94—17 by KO—lost 23, drew 9, fought 45 to a “No Decision” result, and recorded one “No Contest”). In his long career, he fought in divisions ranging from the welterweight to the heavyweight. Considered to be a quick fighter who lacked a powerful knockout punch, Loughran nevertheless went undefeated from 1919, the year of his first professional fight, until he came up against Harry Greb in 1923. His style of fighting was based on timing and quickness of the punch, but an injury early in his career influenced his techniques. As the sparring partner for heavyweight great, Jack Dempsey, Loughran tried to get the aging boxer to improve his quickness in preparation for his bout against Gene Tunney. Loughran, who became known as the “Phantom of Philly”, fought against other notables, like the erratic James Braddock and Harry Grebe. When he broke his right hand, after just two years of fighting, Tommy was forced to rely on his left, which became known as one of the best in the history of the Light Heavyweight Division. After having great success in that division, Loughran moved up to the Heavyweight Division. He fought well there, until given a chance at the title versus Primo Carnera, a six foot, 270 giant. With Loughran weighing in at 184, it stands today as the greatest disparity of weight between fighters in a heavyweight title match. -

Teacher Guide to Student Worksheet 1- Pennsylvania Boxer Fact Sheet

Teacher Guide to Student Worksheet 1- Pennsylvania Boxer Fact Sheet i. Joe Palooka: fictional 1. Palooka was modeled on a local “palooka” from the anthracite coal region. 2. Joe was the ideal an image of the “club fighter”, the pug. 3. Palooka was a mainstay of newspaper comic strips; he was created by Hammond Fischer, a resident of Wilkes-Barre, which today honors Joe Palooka with a Mountain being named after him ii. Bernard Hopkins: factual 1. Hopkins is nick-named “The Executioner”. 2. He defended his middleweight belt many times, defeating La Hoya and then partnering with him to promote East coast boxers 3. Hopkins is famous as a Philly fighter, an old school fighter. He rose from the streets, through prison, to become world famous in his sport. iii. Tommy Loughran: factual 1. Tommy was from an immigrant family, and found success in many areas of his life: personal, financial, athletic, and socially as a speaker 2. In 1927, he became light heavyweight champion after defeating Mike McTigue. He fought many of the greats of his generation. 3. Loughran moved up to heavyweight and challenged Primo Carnera. iv. Rocky Balboa: fictional 1. Sylvester Stallone’s character in the portrays a good-hearted pug who takes advantage of his opportunity and challenges the reigning Heavyweight champ. 2. Rocky was nick-named “The Italian Stallion”. 3. Rocky is the classic underdog who epitomizes the values of the perseverance and hard work. He is not twisted by fame, but recognizes the importance of character and love. v. Joe Frazier: factual 1. -

Was JOE LOUIS

16 Was JOE LOUIS F YOU want to break up a pool game around There is so much guesswork involved in analyz Jacobs' Beach, that blood-spattered muscle ing fighters, so many intangible factors, that a final J market in the area near Madison Square decision would never find universal acceptance, Garden, New York City, just ask: "Who was the even among experts. But, as an ex-heavyweight By GENE TUNNEY greatest heavyweight of all time?" All hands champion, the writer is perhaps more entitled than promptly stop shooting and start yelling. most to stick his neck out, and let the rabbit blows "Dempsey was tops for my dough!" someone fall where they may. Through more than a century shouts. So far as I'm concerned the question of who of heavyweight boxing history "You're tetched," another snorts. "I've got a was the greatest heavyweight of all time boils loose fin that says old Jawn L. was the best." down to: "Who was greater—Jack Dempsey or Joe the sport claims two champions Then others join the chorus, and you hear Louis?" Dempsey and Louis are literally the alpha "Jeflrics—Jack Johnson—Baer—Louis." and omega of modern boxing. Dempsey began who tower above all the others: "Gwan, Baer was a bum!" an old-timer bellows. the most exciting period in pugilism on July 4, "Corbett gets my dough." 1919, when he wrested the title from Jess Willard. Dempsey and Louis. Here, in Even Sharkey and Schmeling, not to mention the And Louis seems to have drawn the curtain down author, have their adherents. -

Boxing Men: Ideas of Race, Masculinity, and Nationalism

University of Mississippi eGrove Electronic Theses and Dissertations Graduate School 2016 Boxing Men: Ideas Of Race, Masculinity, And Nationalism Robert Bryan Hawks University of Mississippi Follow this and additional works at: https://egrove.olemiss.edu/etd Part of the History Commons Recommended Citation Hawks, Robert Bryan, "Boxing Men: Ideas Of Race, Masculinity, And Nationalism" (2016). Electronic Theses and Dissertations. 1162. https://egrove.olemiss.edu/etd/1162 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at eGrove. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of eGrove. For more information, please contact [email protected]. BOXING MEN: IDEAS OF RACE, MASCULINITY, AND NATIONALISM A Thesis presented in partial fulfillment of requirements for the degree of Master of Arts in the University of Mississippi's Center for the Study of Southern Culture by R. BRYAN HAWKS May 2016 Copyright © 2016 by R. Bryan Hawks ALL RIGHTS RESERVED ABSTRACT Jack Johnson and Joe Louis were African American boxers who held the title of World Heavyweight Champion in their respective periods. Johnson and Louis constructed ideologies of African American manhood that challenged white hegemonic notions of masculinity and nationalism from the first decade of the twentieth century, when Johnson held the title, through Joe Louis's reign that began in the 1930's. This thesis investigates the history of white supremacy from the turn of the twentieth century when Johnson fought and does so through several lenses. The lenses I suggest include evolving notions of masculinity, Theodore Roosevelt's racially deterministic agendas, and plantation fiction. -

Ring Magazine

The Boxing Collector’s Index Book By Mike DeLisa ●Boxing Magazine Checklist & Cover Guide ●Boxing Films ●Boxing Cards ●Record Books BOXING COLLECTOR'S INDEX BOOK INSERT INTRODUCTION Comments, Critiques, or Questions -- write to [email protected] 2 BOXING COLLECTOR'S INDEX BOOK INDEX MAGAZINES AND NEWSLETTERS Ring Magazine Boxing Illustrated-Wrestling News, Boxing Illustrated Ringside News; Boxing Illustrated; International Boxing Digest; Boxing Digest Boxing News (USA) The Arena The Ring Magazine Hank Kaplan’s Boxing Digest Fight game Flash Bang Marie Waxman’s Fight Facts Boxing Kayo Magazine World Boxing World Champion RECORD BOOKS Comments, Critiques, or Questions -- write to [email protected] 3 BOXING COLLECTOR'S INDEX BOOK RING MAGAZINE [ ] Nov Sammy Mandell [ ] Dec Frankie Jerome 1924 [ ] Jan Jack Bernstein [ ] Feb Joe Scoppotune [ ] Mar Carl Duane [ ] Apr Bobby Wolgast [ ] May Abe Goldstein [ ] Jun Jack Delaney [ ] Jul Sid Terris [ ] Aug Fistic Stars of J. Bronson & L.Brown [ ] Sep Tony Vaccarelli [ ] Oct Young Stribling & Parents [ ] Nov Ad Stone [ ] Dec Sid Barbarian 1925 [ ] Jan T. Gibbons and Sammy Mandell [ ] Feb Corp. Izzy Schwartz [ ] Mar Babe Herman [ ] Apr Harry Felix [ ] May Charley Phil Rosenberg [ ] Jun Tom Gibbons, Gene Tunney [ ] Jul Weinert, Wells, Walker, Greb [ ] Aug Jimmy Goodrich [ ] Sep Solly Seeman [ ] Oct Ruby Goldstein [ ] Nov Mayor Jimmy Walker 1922 [ ] Dec Tommy Milligan & Frank Moody [ ] Feb Vol. 1 #1 Tex Rickard & Lord Lonsdale [ ] Mar McAuliffe, Dempsey & Non Pareil 1926 Dempsey [ ] Jan -

Boxing Mastery Advanced Technique, Tactics and Strategies from the Sweet Science

Boxing Mastery Advanced Technique, Tactics and Strategies from the Sweet Science Mark Hatmaker with Doug Werner Tracks Publishing San Diego, California Photography by Doug Werner TRACKS PUBLISHING Boxing Mastery Advanced Technique, Tactics and Strategies from the Sweet Science Mark Hatmaker with Doug Werner Tracks Publishing 140 Brightwood Avenue TRACKS Chula Vista, CA 91910 PUBLISHING 619-476-7125 [email protected] www.startupsports.com All r ights reser ved. No par t of this book ma y be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechan - ical, including photocop ying, recording or b y an y inf ormation storage and retrieval system without permission from the author, except for the inclusion of brief quotations in a review. Copyright © 2004 by Doug Werner 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hatmaker, Mark. Boxing mastery : advanced technique, tactics and strategies from the sweet science / Mark Hatmaker with Doug Werner. p. cm. Includes index. ISBN 1884654215 LCCN 2004111980 1. Boxing--Training. I. Werner, Doug, 1950- II. Title. GV1137.6.H38 2004 796.83 QBI04-700438 Dedicated to the sweet science and to all who have laced on gloves attempting to go beyond slugging. Acknowledgements in alphabetical order Aisha Buxton for production Phyllis Carter for editing Kylie Hatmaker for set production Kory Hays for showing and sharing his talent throughout this guide Margaret Simonds for production Students and teachers past and present for making every day a learning opportunity Contents Introduction 7 1. Training continuum 11 2. Stances and guards 15 3. Footwork 23 4. Upper body mobility 31 5. -

Philadelphia Sports Hall of Fame …Where Legends Live 919 North 5Th Street Philadelphia, PA 19123 Phone: 609.230.6096

Philadelphia Sports Hall of Fame …Where Legends Live 919 North 5th Street Philadelphia, PA 19123 Phone: 609.230.6096 www.phillyhall.org MEDIA ANNOUNCEMENT Media Contact: Bob Cassidy FOR IMMEDIATE RELEASE 609.230.6096 [email protected] 4 PM EST, November 4, 2010 Philadelphia Sports Hall of Fame Inducts Seventh Class on November 11 Carlos Ruiz and Villanova National Champions also to be Honored at Annual Induction Ceremony PHILADELPHIA November 4, 2010 -- The Philadelphia Sports Hall of Fame will hold its 7th annual Induction Ceremony on November 11, 2010 at the Society Hill Sheraton. This year's event will honor the members of Inductee Class VII. The new class, with its 16 individuals, joins the 99 current members of the Philly Hall. This year's class includes: Dick Allen, Hobey Baker, Elizabeth Becker, Tom Brookshier, Ron Hextall, William Hyndman III, Bobby Jones, Leroy Kelly, Lighthouse Boys Club, Tug McGraw, Jim Phelan, Mike Quick, Bobby Shantz, Phil Jasner, Marianne Stanley, Jersey Joe Walcott Also being honored are the annual Pride of Philadelphia award winners. This year’s recipients are the Villanova National Champion Football Team, Boston College linebacker Mark Herzlich and Phillies catcher Carlos Ruiz. The Pride of Philadelphia award is in recognition of accomplishment by those who made Philadelphia sports fans proud of their town and its rich sports heritage over the past year. "The Induction Ceremony is a night where the greatest performers in our rich history are recognized for their contributions”, said Steve Tallant, Vice President of the Hall’s Board of Trustees. “We enjoy bringing together representatives of our broad sporting heritage and it is also an opportunity for many of our inductees to come together as well”. -

Name: Jim Braddock Career Record: &Cat=Boxer

Name: Jim Braddock Career Record: http://boxrec.com/list_bouts.php?human_id=012072 &cat=boxer Alias: The Cinderella Man Birth Name: James Walter Braddock Nationality: US American Birthplace: New York, NY, USA Hometown: North Bergen, NJ, USA Born: 1905-06-07 Died: 1974-11-29 Age at Death: 69 Stance: Orthodox Height: 6' 2? Reach: 78 Division: Heavyweight Managers: Alfred M. Barnett; Joe Gould Trainer: Doc Robb Also known as "James J. Braddock" Career Overview Like the man himself, the legacy of Jim Braddock has experienced an unexpected comeback. The popularity of the 2005 motion picture "Cinderella Man" directed by Ron Howard brought his name back into the minds of a general public that had entirely forgotten about him. Though the film romanticized some of the everyman appeal of Braddock’s story, the remarkable tale of his journey from impoverished dock worker to owner of the richest title in sports is entirely true. Overcoming the starvation and destitution of the Depression, chronic injuries to his right hand, and twenty-three professional losses inside of five years through determination and hard work, Braddock’s story represents one of the great aspects of the sport of boxing: its presentation of opportunity to the apparently hopeless and its occasional rewarding of hard work over natural talent. Which is not to say that he lacked talent. Fast and skilled, Jimmy showed skill as a boxing counter puncher. Possessed of a thunderous right hand punch and known as a determined competitor, Braddock suffered just two knockout losses in eighty-six pro outings. On top of that, he fought eight bouts against hall of fame competition and etched himself a place in the hall over a twelve year career. -

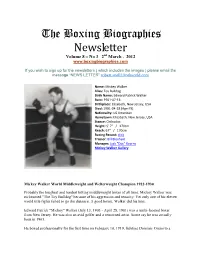

The Boxing Biographies Newsletter Volume 8 – No 3 2Nd March , 2012

The Boxing Biographies Newsletter Volume 8 – No 3 2nd March , 2012 www.boxingbiographies.com If you wish to sign up for the newsletters ( which includes the images ) please email the message “NEWS LETTER” [email protected] Name: Mickey Walker Alias: Toy Bulldog Birth Name: Edward Patrick Walker Born: 1901-07-13 Birthplace: Elizabeth, New Jersey, USA Died: 1981-04-28 (Age:79) Nationality: US American Hometown: Elizabeth, New Jersey, USA Stance: Orthodox Height: 5′ 7″ / 170cm Reach: 67″ / 170cm Boxing Record: click Trainer: Bill Bloxham Manager: Jack "Doc" Kearns Mickey Walker Gallery Mickey Walker World Middleweight and Welterweight Champion 1922-1930 Probably the toughest and hardest hitting middleweight boxer of all time, Mickey Walker was nicknamed "The Toy Bulldog" because of his aggression and tenacity. Yet only one of his eleven world title fights failed to go the distance. A good boxer, Walker did his best. Edward Patrick "Mickey" Walker (July 13, 1903 - April 28, 1981) was a multi-faceted boxer from New Jersey. He was also an avid golfer and a renowned artist. Some say he was actually born in 1901. He boxed professionally for the first time on February 10, 1919, fighting Dominic Orsini to a four round no-decision in his hometown of Elizabeth, New Jersey. Walker did not venture from Elizabeth until his eighteenth bout, he went to Newark. On April 29 of 1919, he was defeated by knockout in round one by K.O. Phil Delmontt, suffering his first defeat. In 1920, he boxed twelve times, winning two and participating in ten no-decisions. -

Cinderella Man

JOE GOULD and MAX BAER 0. JOE GOULD and MAX BAER - Story Preface 1. BOXING: ITS START 2. BOXING: ITS REBIRTH 3. JIM BRADDOCK'S FIRST RISE 4. HOOVERVILLES 5. STARVING PEOPLE 6. JIM and MAE BRADDOCK 7. JOE GOULD and MAX BAER 8. BRADDOCK BECOMES CINDERELLA MAN Joe Gould believed in his friend, Jim Braddock, and helped him to make one of the most-impressive comebacks in sports history. In this picture, we see Braddock at practice. Image online via Boxing.com. During World War I, Joe Gould served in the Navy. When he returned to civilian life, he began to promote boxers. He teamed up with Braddock in 1925 - after Jimmy defeated Gould's fighter during a workout in a West Hoboken gym. The two men became close friends. According to Gould's obituary: The combination was one of the closest in the history of boxing. Until Braddock reached the top, the two operated without a contract, a simple handshake binding their agreements. Together, Braddock and Gould enjoyed a string of successes. But in 1929, when "Jersey Jim" had become a light-heavyweight, he lost to Tommy Loughran. Since then, it was downhill for Braddock. By 1933, his career as a boxer seemed finished. Gould had already lost more than his fighter's prior wins since the Great Depression had stripped him of his financial well-being: He [Braddock] and Gould had trouble getting enough to eat, but if one had a plate of beans he split it with the other. (Gould's obiturary.) Without boxing opportunities, Braddock worked the docks in Hoboken - when he could. -

Name: Joey Maxim Birth Name: Giuseppe Antonio Berardinelli

Name: Joey Maxim Birth Name: Giuseppe Antonio Berardinelli Nationality: US American Hometown: Cleveland, OH Born: 1922-03-28 Died: 2001-06-02 Age at Death: 79 Stance: Orthodox Height: 6′ 1″ Manager: Jack Kearns Trainer: Vic Reberska & Al Del Monte (circa 1948) Photo #2 Factoids 1940 Won Chicago Golden Gloves Tournament of Champions (160 lb). 1940 Intercity Golden Gloves Champion (160 lb). 1940 National AAU Champion (160 lb). Only fighter to ever knock out Sugar Ray Robinson. Served in the US Army during World War II, stationed at Fort Bragg, NC. Became a greeter for Las Vegas hotels and casinos. Died of a stroke Giuseppe Antonio Berardinelli, (March 28, 1922 – June 2, 2001), was an American boxer. He was a light heavyweight champion of the world. He took the ring-name Joey Maxim from the Maxim gun, the world's first self-acting machine gun, based on his ability to rapidly throw a large number of left jabs. Early career. Maxim was born in Cleveland, Ohio, he learned to box at a very young age. Following a successful amateur career, during which he won the Golden Gloves, he turned professional in 1940. He boxed fairly regularly at exhibitions during the war years whilst serving as a military police officer at Miami Beach, Florida. Maxim becomes world champion It is somewhat surprising that Maxim had to wait so long for a world title shot, he was 28 and had already fought 87 times as a professional, considering his undoubted ability. His chance came on January 24, 1950, against British boxer Freddie Mills, who was making his first defense, at London's Earl's Court Exhibition Centre.