COMMUNE DE BUFFARD EAUX CONTINENTALES Novembre 2017

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

3B2 to Ps Tmp 1..94

1975L0271 — DE — 01.05.1993 — 012.001 — 1 Dieses Dokument ist lediglich eine Dokumentationsquelle, für deren Richtigkeit die Organe der Gemeinschaften keine Gewähr übernehmen ►B RICHTLINIE DES RATES vom 28. April 1975 betreffend das Gemeinschaftsverzeichnis der benachteiligten landwirtschaftlichen Gebiete im Sinne der Richtlinie 75/268/EWG (Frankreich) (75/271/EWG) (ABl. L 128 vom 19.5.1975, S. 33) Geändert durch: Amtsblatt Nr. Seite Datum ►M1 Richtlinie 76/401/EWG des Rates vom 6. April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Richtlinie 77/178/EWG des Rates vom 14. Februar 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Entscheidung 77/3/EWG der Kommission vom 13. Dezember 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Entscheidung 78/863/EWG der Kommission vom 9. Oktober 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Entscheidung 81/408/EWG der Kommission vom 22. April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Entscheidung 83/121/EWG der Kommission vom 16. März 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Entscheidung 84/266/EWG der Kommission vom 8. Mai 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Entscheidung 85/138/EWG der Kommission vom 29. Januar 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Entscheidung 85/599/EWG der Kommission vom 12. Dezember 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Entscheidung 86/129/EWG der Kommission vom 11. März 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Entscheidung 87/348/EWG der Kommission vom 11. Juni 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Entscheidung 89/565/EWG der Kommission vom 16. -

Recueil Des Actes Administratifs N°25-2019-035 Publié Le 10 Août 2019

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°25-2019-035 PRÉFET DU DOUBS PUBLIÉ LE 10 AOÛT 2019 1 Sommaire DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 25-2019-07-23-002 - 20190723 Dérog RD EXPLEO GROUP 01 08 au 31 12 2019 (2 pages) Page 4 25-2019-07-26-016 - 20190726 Dérog RD EMOVIA 25 08 au 29 09 2019 (2 pages) Page 7 25-2019-07-26-015 - 20190726 Dérog RD LYSALTO 28 07 au 30 09 2019 (2 pages) Page 10 25-2019-07-26-017 - 20190726 Dérog RD SETAP 28 07 2019 (2 pages) Page 13 25-2019-07-31-005 - 20190731 Dérog RD BEP EUROPE NV 04 08 2019 (2 pages) Page 16 DIRECCTE UT25 25-2019-08-07-001 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne "JULLIEN Valentine"n°SAP850881699 (2 pages) Page 19 25-2019-08-08-001 - Récépissé de déclaration d'un organisme des services à la personne "Besançon Services"n°SAP852298629 (2 pages) Page 22 Direction Départementale des Territoires du Doubs 25-2019-07-30-003 - Arrêté fixant la composition de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat (CLAH) (3 pages) Page 25 25-2019-08-02-001 - Arrêté prononçant la mise en arrêt définitive de l'exploitation des Téléskis à perche débrayable "Baby Arcan" et "Schuss" de la station du Larmont situés sur la commune de Pontarlier (2 pages) Page 29 25-2019-08-02-002 - Arrêté prononçant la mise en arrêt définitive de l'exploitation du Téléski à perche débrayable "Tertre" de la station de Métabief (Doubs) (2 pages) Page 32 Direction Territoriale de Protection Judiciaire de la Jeunesse 25-2019-08-02-003 - Arrêté conjoint de tarification 2019 concernant le service d'action éducative en milieu ouvert, le service d'accompagnement éducatif et social et le foyer du centre éducatif l'Accueil. -

Liste Des Communes Du Nouveau Zonage Sismique

Extraction site Internet INSEE Population N° aléa sismique N° département Libellé commune municipale INSEE 2005 (année 2006) 25001 25 ABBANS-DESSOUS 239 Modéré 25002 25 ABBANS-DESSUS 317 Modéré 25003 25 ABBENANS 349 Modéré 25004 25 ABBEVILLERS 1 000 Moyen 25005 25 ACCOLANS 87 Modéré 25006 25 ADAM-LES-PASSAVANT 85 Modéré 25007 25 ADAM-LES-VERCEL 83 Modéré 25008 25 AIBRE 456 Modéré 25009 25 AISSEY 165 Modéré 25011 25 ALLENJOIE 653 Modéré 25012 25 LES ALLIES 107 Modéré 25013 25 ALLONDANS 205 Modéré 25014 25 AMAGNEY 714 Modéré 25015 25 AMANCEY 627 Modéré 25016 25 AMATHAY-VESIGNEUX 134 Modéré 25017 25 AMONDANS 87 Modéré 25018 25 ANTEUIL 511 Modéré 25019 25 APPENANS 410 Modéré 25020 25 ARBOUANS 997 Modéré 25021 25 ARC-ET-SENANS 1 428 Modéré 25022 25 ARCEY 1 332 Modéré 25024 25 ARCON 750 Modéré 25025 25 ARC-SOUS-CICON 603 Modéré 25026 25 ARC-SOUS-MONTENOT 226 Modéré 25027 25 ARGUEL 242 Modéré 25028 25 ATHOSE 143 Modéré 25029 25 AUBONNE 251 Modéré 25030 25 AUDEUX 428 Faible 25031 25 AUDINCOURT 14 637 Modéré 25032 25 AUTECHAUX 350 Modéré 25033 25 AUTECHAUX-ROIDE 565 Modéré 25034 25 AUXON-DESSOUS 1 158 Faible 25035 25 AUXON-DESSUS 1 039 Faible 25036 25 AVANNE-AVENEY 2 307 Modéré 25038 25 AVILLEY 166 Modéré 25039 25 AVOUDREY 754 Modéré 25040 25 BADEVEL 882 Moyen 25041 25 BANNANS 357 Modéré 25042 25 LE BARBOUX 227 Modéré 25043 25 BART 1 944 Modéré 25044 25 BARTHERANS 48 Modéré 25045 25 BATTENANS-LES-MINES 55 Modéré 25046 25 BATTENANS-VARIN 54 Modéré 25047 25 BAUME-LES-DAMES 5 349 Modéré 25048 25 BAVANS 3 620 Modéré 25049 25 BELFAYS 99 Modéré 25050 -

Milieux Aquatiques

Service Environnement et Espace Rural Répartition des territoires d'intervention du Pôle Eau - Milieux Aquatiques Ognon Doubs médian LE VERNOY AIBRE LAIRE DAMBENOIS NOMMAY SEMONDANS BETHONCOURT ALLENJOIE DESANDANS RAYNANS GRAND CHARMONT GEMONVAL BROGNARD VIEUX ECHENANS ISSANS ALLONDANS FESCHES LE CHARMONT SAINT CHATEL JULIEN LES DAMPIERRE MARVELISE ARCEY MONTBELIARD MONTBELIARD LES BOIS SAINTE SOCHAUX ETUPES BADEVEL DUNG SUZANNE EXINCOURT SAINTE PRESENTEVILLERS MARIE COURCELLES LES TAILLECOURT BONNAL ONANS MONTBELIARD CUBRIAL BART MONTENOIS ARBOUANS DASLE ABBENANS AUDINCOURT TRESSANDANS ACCOLANS GENEY BRETIGNEY BAVANS CUBRY BOURNOIS FAIMBE CUSE ET DAMPIERRE VOUJEAUCOURT ADRISANS BEUTAL SUR LE LOUGRES NANS ETRAPPE DOUBS ROUGEMONT VALENTIGNEY SELONCOURT VANDONCOURT MONTAGNEY ETOUVANS MEDIERE LONGEVELLE BERCHE SERVIGNEY MANCENANS GONDENANS UZELLE SUR LE LES MOULINS DOUBS SOYE COLOMBIER GOUHELANS FONTENELLE APPENANS LA PRETIERE FONTAINE MATHAY MONTBY BONDEVAL HÉRIMONCOURT GONDENANS ROMAIN SAINT MANDEURE ABBEVILLERS MONDON MONTBY BLUSSANGEAUX MAURICE COLOMBIER THULAY PUESSANS MESLIERES ECOT Moyenne vallée HUANNE-MONTMARTIN POMPIERRE BLUSSANS VILLARS MONTUSSAINT FONTAINE RANG ROCHES LES MESANDANS SUR DOUBS L'ISLE SOUS ECOT LES CLERVAL BOURGUIGNON BLAMONT VIETHOREY SUR LE AVILLEY TROUVANS OLLANS ROGNON SANTOCHE DOUBS SOURANS GLAY du Doubs RILLANS SAINT ECURCEY FLAGEY TALLANS VERGRANNE RIGNEY GEORGES BATTENANS GOUX LES BLARIANS L'HOPITAL ARMONT DANNEMARIE LES MINES DAMBELIN PONT DE AUTECHAUX BLAMONT GERMONDANS SAINT CLERVAL ROIDE LES GLAY CENDREY -

Doubs Schéma Régional Eolien | Liste Des Communes Du Doubs

Schéma Régional Éolienn | Liste des communes du Doubs Schéma Régional Eolien | Liste des communes du Doubs Abbans-Dessous La Bretenière Cussey-sur-Lison Gevresin Mamirolle Pierrefontaine-lès-Blamont Sauvagney Villers-Grélot Abbans-Dessus Bretigney Cussey-sur-l'Ognon Gilley Mancenans Pierrefontaine-les-Varans Scey-Maisières Villers-la-Combe Abbenans Bretigney-Notre-Dame Dambelin Glamondans Mancenans-Lizerne Pirey Séchin Villers-le-Lac Abbévillers Bretonvillers Dambenois Glay Mandeure Placey Seloncourt Villers-Saint-Martin Accolans Brey-et-Maison-du-Bois Dammartin-les-Templiers Glère Marchaux Plaimbois-du-Miroir Semondans Villers-sous-Chalamont Adam-lès-Passavant Brognard Dampierre-les-Bois Gondenans-les-Moulins Marvelise Plaimbois-Vennes Septfontaines Villers-sous-Montrond Adam-lès-Vercel Buffard Dampierre-sur-le-Doubs Gondenans-Montby Mathay Les Plains-et-Grands-Essarts Serre-les-Sapins Voillans Aibre Bugny Dampjoux Gonsans Mazerolles-le-Salin La Planée Servin Voires Aïssey Bulle Damprichard Gouhelans Médière Pointvillers Silley-Amancey Vorges-les-Pins Allenjoie Burgille Dannemarie Goumois Le Mémont Pompierre-sur-Doubs Silley-Bléfond Voujeaucourt Les Alliés Burnevillers Dannemarie-sur-Crète Goux-lès-Dambelin Mercey-le-Grand Pontarlier Sochaux Vuillafans Allondans Busy Dasle Goux-les-Usiers Mérey-sous-Montrond Pont-de-Roide Solemont Vuillecin Amagney By Deluz Goux-sous-Landet Mérey-Vieilley Les Pontets Sombacour Vyt-lès-Belvoir Amancey Byans-sur-Doubs Désandans Grand-Charmont Mésandans Pont-les-Moulins La Sommette Amathay-Vésigneux Cademène -

Note D'information

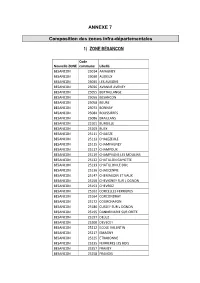

ANNEXE 7 Composition des zones infra-départementales 1) ZONE BESANCON Code Nouvelle ZONE commune Libellé BESANCON 25014 AMAGNEY BESANCON 25030 AUDEUX BESANCON 25035 LES AUXONS BESANCON 25036 AVANNE AVENEY BESANCON 25055 BERTHELANGE BESANCON 25056 BESANCON BESANCON 25058 BEURE BESANCON 25073 BONNAY BESANCON 25084 BOUSSIERES BESANCON 25086 BRAILLANS BESANCON 25101 BURGILLE BESANCON 25103 BUSY BESANCON 25111 CHALEZE BESANCON 25112 CHALEZEULE BESANCON 25115 CHAMPAGNEY BESANCON 25117 CHAMPOUX BESANCON 25119 CHAMPVANS LES MOULINS BESANCON 25132 CHATILLON GUYOTTE BESANCON 25133 CHATILLON LE DUC BESANCON 25136 CHAUCENNE BESANCON 25147 CHEMAUDIN ET VAUX BESANCON 25150 CHEVIGNEY SUR L OGNON BESANCON 25153 CHEVROZ BESANCON 25162 CORCELLES FERRIERES BESANCON 25164 CORCONDRAY BESANCON 25172 COURCHAPON BESANCON 25186 CUSSEY SUR L OGNON BESANCON 25195 DANNEMARIE SUR CRETE BESANCON 25197 DELUZ BESANCON 25200 DEVECEY BESANCON 25212 ECOLE VALENTIN BESANCON 25217 EMAGNY BESANCON 25225 ETRABONNE BESANCON 25235 FERRIERES LES BOIS BESANCON 25257 FRANEY BESANCON 25258 FRANOIS BESANCON 25265 GENEUILLE BESANCON 25287 GRANDFONTAINE BESANCON 25317 JALLERANGE BESANCON 25326 LANTENNE VERTIERE BESANCON 25328 LARNOD BESANCON 25332 LAVERNAY BESANCON 25368 MARCHAUX CHAUDEFONTAINE BESANCON 25371 MAZEROLLES LE SALIN BESANCON 25374 MERCEY LE GRAND BESANCON 25376 MEREY VIEILLEY BESANCON 25381 MISEREY SALINES BESANCON 25383 MONCLEY BESANCON 25397 MONTFERRAND LE CHATEAU BESANCON 25414 LE MOUTHEROT BESANCON 25427 NOIRONTE BESANCON 25429 NOVILLARS BESANCON 25438 OSSELLE ROUTELLE -

3B2 to Ps Tmp 1..96

1975L0271 — EN — 14.04.1998 — 014.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COUNCIL DIRECTIVE of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (France) (75/271/EEC) (OJ L 128, 19.5.1975, p. 33) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 76/401/EEC of 6 April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Council Directive 77/178/EEC of 14 February 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Commission Decision 77/3/EEC of 13 December 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Commission Decision 78/863/EEC of 9 October 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Commission Decision 81/408/EEC of 22 April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Commission Decision 83/121/EEC of 16 March 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Commission Decision 84/266/EEC of 8 May 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Commission Decision 85/138/EEC of 29 January 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Commission Decision 85/599/EEC of 12 December 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Commission Decision 86/129/EEC of 11 March 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Commission Decision 87/348/EEC of 11 June 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Commission Decision 89/565/EEC of 16 October 1989 L 308 17 25.10.1989 ►M13 Commission Decision 93/238/EEC of 7 April 1993 L 108 134 1.5.1993 ►M14 Commission Decision 97/158/EC of 13 February 1997 L 60 64 1.3.1997 ►M15 Commission Decision 98/280/EC of 8 April 1998 L 127 29 29.4.1998 Corrected by: ►C1 Corrigendum, OJ L 288, 20.10.1976, p. -

Le Réseau MOBIGO Dans Le Doubs Conditions De Circulation Dernière Mise À Jour : 2/10/19 7:48

Le réseau MOBIGO dans le Doubs conditions de circulation Dernière mise à jour : 2/10/19 7:48 retard ou Ne circule Ligne transporteur Origine / destination normale Observations Type de circuit perturbée pas Choisir dans la TOTAUX 501 - 1 liste 0002RPI01 DOUX VOYAGES RPI Adam les Passavant - Passavant 1 Scolaire 0004RPI01 MOUCHET RPI Appenans - Mancenans 1 Scolaire 0005RPI01H JEANNERET Villers-s/s-Chalamont - Arc-s/s-Montenot 1 Scolaire 0012RPI01 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Dompierre - Bulle - Bannans 1 Scolaire 0012RPI02 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Dompierre - Bulle - Bannans 1 Scolaire 0012RPI03 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Dompierre - Bulle - Bannans 1 Scolaire 0013RPI01 GTV GROSPERRIN TOURISME VOYAGES RPI Berthelange - Corcondray - Corcelles 1 Scolaire 0016RPI01 KEOLIS MONTS JURA RPI Bonnevaux - Vaux-et-Chantegrue 1 Scolaire 0018RPI01 MOUCHET RPI Abbenans - Fallon 1 Scolaire 0019RPI01 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Longevilles - Rochejean 1 Scolaire 0020RPI01H KEOLIS MONTS JURA RPI Bugny - La-Chaux-de-Gilley 1 Scolaire 0021RPI01 KEOLIS MONTS JURA RPI Franey - Burgille - Recologne 1 Scolaire 0021RPI02 KEOLIS MONTS JURA RPI Franey - Burgille - Recologne 1 Scolaire 0021RPI03 KEOLIS MONTS JURA RPI Franey - Burgille - Recologne 1 Scolaire 0022RPI01 MARON RPI Montécheroux - Chamesol 1 Scolaire 0028RPI01 DOUX VOYAGES RPI vandoncourt - Montbouton 1 Scolaire 0031RPI01 KEOLIS MONTS JURA RPI Indevillers - Courtefontaine 1 Scolaire 0031RPI02 KEOLIS MONTS JURA RPI Indevillers - Courtefontaine -

MARIAGES CANTONAUX an 7 ET an 8 (Liste Des Cantons Du Doubs Par Districts)

MARIAGES CANTONAUX AN 7 ET AN 8 (Liste des cantons du Doubs par districts) DISTRICT DE BESANCON Canton de Besançon 1ère section l’Egalité 2ème section le Capitole 3ème section la Loi 4ème section la Liberté 5ème section l’Abondance 6ème section la Fraternité 7ème section la Constitution 8ème section la Victoire La Vèze Canton de Beure Arguel Avanne Aveney Beure Busy Fontain Larnod Montferrand le Château Pugey Rancenay Vorges les Pins Canton de Bonnay Bonnay Châtillon le Duc Chevroz Devecey Geneuille Merey Vieilley Palise Tallenay Valentin (voir Ecole Valentin) Venise Vieilley Canton de Pouilley les Vignes Auxon Dessous Auxon Dessus Champagney Champvans les Moulins Chaucenne Chemaudin Cussey sur l’Ognon Ecole Franois Miserey Salines Pelousey Pirey Pouilley les vignes Sauvagney Serre Les Sapins Vaux-les –Près Canton de Nancray Bouclans Champlive La Chevillotte Dammartin les Templiers Gennes Gonsans Granges de Vienney Le Gratteris Mamirolle Montfaucon Morre Naisey Nancray Osse Ougney Douvot Saône Vauchamps Canton de Recologne Audeux Burgille Chazoy Chevigney sur l’Ognon Cordiron Courchapon Emagny Franey Jallerange Lavernay Mazerolles le Salin Moncley Le Moutherot Noironte Placey Recologne Ruffey le Château Canton de Rigney Blarians La Bretenière Cendrey Champoux Châtillon Guyotte Chaudefontaine Corcelle Mieslot Flagey Rigney Germondans La Tour de Scay Moncey Ollans Rigney Rignosot Rougemontot Thurey le Mont Valleroy Canton de Roche lez Beaupré Amagney Arcier Braillans Chalèze Chalezeule Marchaux Novillars Roche lez Beaupré Thise Vaire le -

Préfet De La Côte-D'or Préfet Du Doubs Préfet Du Jura

PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR PRÉFET DU DOUBS PRÉFET DU JURA PRÉFET DE LA NIÈVRE PRÉFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE PRÉFÈTE DE LA HAUTE – SAÔNE PRÉFET DE L’YONNE PRÉFET DU TERRITOIRE-DE-BELFORT Liberté Égalité Fraternité Arrêté c !r" #$t"r!é% rt"&"$t ' $()*)+ ,,,---- r"' t#. / ' �" "$ %' c" !"0 %r#$c#%"0 c1&&2$0 !" 3#4#' $c" "t !" 4"0t#1$ !" ' r"0012rc" "$ " 2 "$ %ér#1!" !’ét# 4" "$ BOUR5O5NE-FRANCHE-CO6TE VU la Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.211-3 à L.213.3, L.214-7, L.214-18, L.215-1 à L.215-13, L.214-7, L.214-1 , L.215-1 à L.215-13, ".211-66 à ".211-70 et "214-1 à ".214-56 $ VU le code du domaine public fluvial et notamment les articles 25, 33 et 35 $ VU le code civil et notamment les articles 640 et 645 $ VU le code de la santé publique et notamment les articles ".1321-1 à ".1321-66 $ VU le code )'n'ral des collectivit's territoriales et en particulier l’article L.2212-5 et l’article L.2215-1 relati& aux pouvoirs du repr'sentant de l’État dans un département en mati,re de police $ VU le d'cret n-2010-0146 du 1# &'vrier 2010 modi&iant le décret n- 2004-374 du 29 avril 2004 relati& au* %ouvoirs des pr'&ets, à l’or)anisation et à l’action des services de l’+tat dans les r')ions et les d'partements $ VU la circulaire du 1 mai 2011 relative au* mesures e*ceptionnelles de limitation ou de suspension des usa)es de l’eau en p'riode de s'cheresse $ VU les 0D123 Loire-Breta)ne, "/ône-M'diterran'e et Seine-Normandie en vi)ueur $ VU l’arr8té n- 2015103-0014 du 13 avril 2014 -

Collecte Des Encombrants 2021 Merci De Nous Contacter Au 03 8163 84 63 Ou 03 81 57 16 70 Ou Par Mail : [email protected]

Communauté de Communes Loue Lison Collecte des encombrants 2021 Merci de nous contacter au 03 8163 84 63 ou 03 81 57 16 70 ou par mail : [email protected] COMMUNES 1er semestre 2ième semestre Abbans Dessous Jeudi 17 juin Mardi 09 novembre Abbans Dessus Jeudi 17 juin Mardi 09 novembre Amancey Mercredi 26 mai Mercredi 10 novembre Amathay-Vésigneux Mercredi 21 avril Mercredi 03 novembre Amondans Mercredi 28 avril Mercredi 24 novembre Arc et Senans Mardi 20 avril Mardi 30 novembre Bartherans Jeudi 27 mai Mardi 16 novembre Bolandoz Mercredi 21 avril Mercredi 03 novembre Bonnevaux le Prieuré (Ornans-Bonnevaux) Mardi 25 mai Mercredi 20 octobre Brères Jeudi 10 juin Mercredi 06 octobre Buffard Mardi 06 avril Mardi 07 décembre By Mercredi 09 juin Mardi 23 novembre Cademène Mardi 08 juin Mercredi 01 septembre Cessey Jeudi 22 avril Mercredi 08 décembre Chantrans Mercredi 07 avril Mercredi 08 septembre Charnay Jeudi 22 avril Mercredi 08 décembre Chassagne-Saint-Denis Mercredi 07 avril Mercredi 08 septembre Châteauvieux-les-Fossés Jeudi 29 avril Mardi 14 septembre Chatillon/Lison Jeudi 27 mai Mardi 16 novembre Chay Mercredi 09 juin Mardi 23 novembre Chenecey Buillon Mercredi 12 mai Mercredi 22 décembre Chouzelot Jeudi 20 mai Mardi 14 décembre Cléron Mercredi 28 avril Mercredi 24 novembre Courcelles Mercredi 16 juin Mardi 26 octobre Crouzet-Migette Mercredi 05 mai Mercredi 17 novembre Cussey/Lison Jeudi 27 mai Mardi 16 novembre 7, rue Edouard Bastide – 25290 ORNANS 03.81.57.16.33 [email protected] www.cclouelison.fr Communauté de -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°25-2020-050 Publié Le 13 Août 2020

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°25-2020-050 PRÉFET DU DOUBS PUBLIÉ LE 13 AOÛT 2020 1 Sommaire Direction Départementale des Territoires du Doubs 25-2020-08-13-001 - Commune LE MOUTHEROT - application régime forestier (2 pages) Page 3 Préfecture du Doubs 25-2020-08-12-001 - Agrément garde-pêche particulier de M. André VETTEER pour le compte de M. Antoine VURPILLAT pour ses propriétés se situant sur la commune de MONTJOIE-LE-CHATEAU (2 pages) Page 6 25-2020-08-12-002 - Agrément garde-pêche particulier de M. Antoine VURPILLAT pour le compte de M. André VETTER pour ses propriétés se situant sur la commune de MONTJOIE-LE-CHATEAU (2 pages) Page 9 25-2020-08-11-001 - Arrete portant classement des communes rurales du Doubs 2020 (14 pages) Page 12 25-2020-08-12-004 - Arrêté portant délégation de signature à M. Jean-Philippe SETBON, Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs (3 pages) Page 27 25-2020-08-12-003 - Arrêté préfectoral imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus lors des rassemblements de plus de 10 personnes, les marchés et vide-greniers dans le département du Doubs (3 pages) Page 31 Service Départemental d'Incendie et de Secours du Doubs 25-2020-07-15-003 - Arrêté 15 juillet 2020 (4 pages) Page 35 2 Direction Départementale des Territoires du Doubs 25-2020-08-13-001 Commune LE MOUTHEROT - application régime forestier Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2020-08-13-001 - Commune LE MOUTHEROT - application régime forestier 3 Liberté .