Rapport De Présentation

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Annexes Document 1

Annexes au rapport d’enquêtes conjointes Annexe 2.1 Courrier accompagnant le dossier d’enquête lors du dépôt en mairies le 21 mai 2013. Concernant l’utilité publique du projet de création d’un centre de traitement des déchets non dangereux au lieudit « Lassac » et de l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation (Emprise foncière). 12 Annexes au rapport d’enquêtes conjointes Annexe 2.1 (Suite et fin) Courrier accompagnant le dossier d’enquête lors du dépôt en mairies le 21 mai 2013. Concernant l’utilité publique du projet de création d’un centre de traitement des déchets non dangereux au lieudit « Lassac » et de l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation (Emprise foncière). 13 Annexes au rapport d’enquêtes conjointes ère Annexe 3.1 - Insertion de l’avis d’enquête dans la presse - 1 INSERTION Concernant l’utilité publique du projet de création d’un centre de traitement des déchets non dangereux au lieudit « Lassac » et de l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation (Emprise foncière). 14 Annexes au rapport d’enquêtes conjointes Annexe 3.1 (Suite) Concernant l’utilité publique du projet de création d’un centre de traitement des déchets non dangereux au lieudit « Lassac » et de l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation (Emprise foncière). 15 Annexes au rapport d’enquêtes conjointes Annexe 3.1 (Suite et fin) Concernant l’utilité publique du projet de création d’un centre de traitement des déchets non dangereux au lieudit « Lassac » et de l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation (Emprise foncière). 16 Annexes au rapport d’enquêtes conjointes Annexe 3.2 Insertion de l’avis d’enquête dans la presse ème 2 INSERTION Journal L’Indépendant du mardi 28 mai 2013. -

Évaluation Des Conséquences Sanitaires De La Pollution D'origine

OCTOBRE 2019 CANCERS ÉTUDES ET ENQUÊTES ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES SANITAIRES DE LA POLLUTION D’ORIGINE INDUSTRIELLE DE LA RÉGION DE SALSIGNE (AUDE) Enquête de mortalité par cancers : actualisation 1968-2003 RÉGION OCCITANIE Avant-propos Cette étude a été réalisée en 2006 par l’Institut de veille sanitaire (devenu Santé publique France en 2016). Les résultats avaient été transmis en février 2007 à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (Drass) de Languedoc-Roussillon (actuellement Agence régionale de santé Occitanie). Ils avaient alors été présentés par la Cellule inter-régionale d’épidémiologie Languedoc-Roussillon (Cire LR) (actuellement cellule régionale Occitanie de Santé publique France), à la Commission locale d’information (CLI) du 19 février 2007, pour appui à la prise de mesures de gestion. Le contenu de ce rapport est en tout point identique au document qui avait été transmis à la Drass en 2007. Résumé Évaluation des conséquences sanitaires de la pollution d’origine industrielle de la région de Salsigne (Aude) Enquête de mortalité par cancers : actualisation 1968-2003 Une comparaison des données standardisées de mortalité par cancer entre la zone exposée et une zone témoin du département de l’Aude présentant des caractéristiques similaires a été effectuée en 1998 et réanalysée en 2001. Les comparaisons ont également été réalisées avec les résultats de la France entière. L’étude a été menée pour l’ensemble de la mortalité par cancer, ainsi que pour chacune des localisations des tumeurs (période d’étude : 1968 à 1994). Les résultats ont montré en zone exposée un excès de risque tous cancers et cancers respiratoires, ainsi qu’un excès de cancers digestifs chez les femmes en zone exposée. -

N°14 – Mars-Avril-Mai 2019 Dans La Rue Et Dans Les Urnes

Journal des communistes de la section de Conques/Villemoustaussou - Montagne Noire - Cabardès Page1 : édito . Page 2 : Spécial élections européennes Page 3 : Spécial élections européennes Page 4 : EAURECA Le Coup de Gueule La « Poste » menacée N°14 – Mars-avril-mai 2019 Henri Salamone Dans la rue et dans les urnes : RASSEMBLONS-NOUS ! Augmentation du SMIC, rétablissement de l'ISF, Figureabandon 1Henri de l'augmentation de la CSG sur les retraités, ré indexation des SALAMONEretraites sur l'inflation, taxes sur les GAFA, abandon du CICE qui bénéficie Le vendredi 15 mars 2019 aux actionnaires des grosses boîtes et non à l'emploi, découplement des Présidentielles et Législatives, abandon du CETA et du TAFTA, arrêt des IAN BROSSAT, candidat du PCF aux élections violences policières, de la répression contre les mouvements sociaux, inter- Européennes sera dans l’Aude : diction des LBD, maintien des services publics de proximité, autant de re- vendications des Gilets Jaunes que partagent les communistes depuis long- à 9 h 30 à la Fabrique du Sud à Carcassonne, temps et qui correspondent aux projets de loi déposés par nos parlemen- taires, véritables représentants du peuple. à 11 h 30 avec les cheminots à Narbonne. Ian Brossat, notre candidat tête de liste aux Européennes du 26 mai pro- Nous vous invitons à venir l’accueillir nombreuses et chain, et Fabien Roussel, nouveau secrétaire national du PCF, portent ces nombreux propositions progressistes dans le débat public et dénoncent à longueurs de journée la volonté de l'exécutif de confisquer le débat national au profit d'une ELECTIONS EUROPéENNES 2019 politique en faveur des seuls privilégiés. -

Rapport De Visite De La Brigade De Proximité De Bram (Aude)

Rapport de visite : Mercredi 2 mai 2018 – 1ère visite Brigade de proximité Bram (Aude) MD PN 01 Rapport de visite : Bram (Aude) Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. OBSERVATIONS i OBSERVATIONS BONNE PRATIQUE 1. BONNE PRATIQUE : ......................................................................................................... 7 L’installation d’un bouton d’appel rétro-éclairé et la mise à disposition de couvertures à usage unique constituent deux pratiques qui doivent être étendues à l’ensemble des unités de gendarmerie. RECOMMANDATION 1. RECOMMANDATION ....................................................................................................... 8 Équiper le local polyvalent d’une table d’examen à disposition des médecins pour les visites médicales. Mercredi 2 mai 2018 – 1ère visite Page : 2/12 Rapport de visite : Bram (Aude) Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. BRIGADE DE PROXIMITE DE BRAM (AUDE) 1 1. BRIGADE DE PROXIMITE DE BRAM (AUDE) 1.1 LES CONDITIONS DE LA VISITE Contrôleurs : – Philippe Nadal, chef de mission ; – Gérard Laurencin. En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à vue de la brigade de proximité de Bram (Aude). Les deux contrôleurs sont arrivés à la brigade mercredi 2 mai 2018 à 14h et en sont repartis à 18h. Les contrôleurs ont été accueillis par le lieutenant, chef de la communauté de brigades de Bram qui est composée de trois brigades territoriales de proximité celle de Bram, objet de la visite, et celles de Alzonne et de Montréal. La visite a concerné la seule caserne de Bram, mais l’ensemble des chiffres d’activité concerne la communauté de brigades. -

Lettre D'information De La Commune D'aragon Sommaire N° 2

N° 2 – DECEMBRE 2014 Lettre d’information de la commune d’Aragon Sommaire Le mot du Maire --------------------------------------------------------- p.2-3 Le ‟coup de gueule” du Maire ----------------------------------------- p.4 Urbanisme ---------------------------------------------------------------- p.4-5 Nouveaux cantons -------------------------------------------------------- p.6 Travaux ---------------------------------------------------------------------- p.7 Mairie d’Aragon Journée citoyenne -------------------------------------------------------- p.8 14 rue de la Mairie Commission culture ------------------------------------------------------- p.9 11600 ARAGON Viticulture ------------------------------------------------------------------- p.9 Tél. / Fax : 04.68.77.17.87 Du côté de l’école -------------------------------------------------------- p.10 Jeunesse ------------------------------------------------------------------- p.11 [email protected] Vie associative ------------------------------------------------------- p.11-12 www.aragon.cabardes.free.fr Recensement ------------------------------------------------------------- p.13 Infos de l’Agglo ----------------------------------------------------------- p.14 Brèves de la mairie ------------------------------------------------------- p.15 Agenda – Etat civil – Infos pratiques -------------------------------- p.16 1 Le mot du Maire Chers Aragonais, Je terminais le mot du Maire paru dans le journal communal en juin 2014 par cette phrase : « Merci et vous êtes très nombreux, -

Recueil Des Actes Administratifs Special N

PREFET DE L'AUDE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPECIAL N ° 6 - AOUT 2016 SOMMAIRE DDTM DDTM-SEMA Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2016-0073 portant mise en place de mesures de restrictions provisoires des usages de l’eau liées à l’état de sécheresse………………….…….1 DDTM-SPRISR Arrêté préfectoral N° DDTM/SPRISR/USR/2016-054 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC (au titre de l'article 5-11)………..…12 Arrêté préfectoral N° DDTM/SPRISR/USR/2016-056 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC (au titre de l'article 5-11)………..…16 Arrêté préfectoral N° DDTM/SPRISR/USR/2016-057 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC (au titre de l'article 5-11)………..…19 Arrêté préfectoral N° DDTM/SPRISR/USR/2016-058 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC (au titre de l'article 5-11)………..…22 DIRECCTE Dérogation au repos dominical – RENTREEDISCOUNT.COM………………………………..26 PREFECTURE DE L’AUDE SECRETARIAT GENERAL DCT-BAT Arrêté préfectoral n°DCT BAT/CL-2016-008 autorisant l'adhésion des communes de Labastided'Anjou, Mas-Saintes-Puelles, Ricaud, Villeneuve-la-Comptal, Airoux, Fendeille, Laurabuc, Mireval Lauragais et Souilhanels -

81J Cassabel

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L'AUDE SOUS-SERIE 81 J Fonds Jean-Pierre Cassabel Répertoire numérique établi par Josette Sauzède, assistant socio-éducatif principal sous la direction de Sylvie Caucanas, directeur des Archives départementales de l'Aude CARCASSONNE 2001 INTRODUCTION Les archives de Jean-Pierre Cassabel sont entrées dans les collections des Archives départementales de l’Aude par achat en 2000. Ce fonds de 6,50 mètres linéaires permet de suivre la carrière politique de Jean-Pierre Cassabel, élu audois, et son action au sein de l’U.D.R. (Union des démocrates pour la République). Il permet aussi de mieux connaître son implication dans la vie locale grâce aux très abondants dossiers d’interventions auprès des administrations et des services publics pour les particuliers et les communes du département. Né le 30 août 1938 à Castelnaudary, Jean-Pierre Cassabel est mort 29 octobre 1987. Il est le fils de Jean Cassabel, maître d’escrime, professeur de culture physique au 145e d'artillerie puis au lycée Jean Durand à Castelnaudary, capitaine de réserve, président des médaillés militaires de Castelnaudary, et de Marie Reine Pagès, qui exerça la profession de sage-femme. Instituteur, puis professeur de C.E.S., il enseigne les lettres, l’histoire et la géographie à Castelnaudary. Il épouse à Saint-Martin-Lalande, le 13 février 1965, Christiane Aimée Serres dont il divorce en 1981. Dès 1959, il fédère le mouvement gaulliste à Castelnaudary et s’impose à l’échelon départemental. En juin 1968, il est élu député de l’Aude de la troisième circonscription Castelnaudary-Limoux et le reste jusqu’en 1973. -

STAATSCOURANT 2020 Officiële Uitgave Van Het Koninkrijk Der Nederlanden Sinds 1814

Nr. 47134 11 september STAATSCOURANT 2020 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Publicatie AGOS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, productdossier BGA “HARICOT DE CASTELNAUDARY” Gelet op artikel 2 van het Instellingsbesluit Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongs- benamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de volgende publicatie(s) in Publicatieblad C 281 van 26 augustus 2020 van de Europese Unie bekend. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die kan aantonen een rechtmatig belang te hebben in verband met door de Europese Commissie voorgenomen registratie(s) van bijgaand productdossier(s), kan tot uiterlijk 26 oktober 2020 zijn bedenkingen daartegen kenbaar maken door middel van toezending van een gemotiveerde verklaring aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, secretariaat AGOS, Postbus 93119, 2509 AC Den Haag Bekendmaking van een aanvraag tot registratie van een naam overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (2020/C 281/02) Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad1 uiterlijk drie maanden na deze bekendmaking bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. ENIG DOCUMENT “HARICOT DE CASTELNAUDARY” EU-nr.: PGI-FR-02450 – 8.3.2019 BOB ( ) BGA (X) 1. Naam/namen “Haricot de Castelnaudary” 2. Lidstaat of -

Arrêté Du 17 Août 2020 Portant Dissolution De La Brigade Territoriale

OK mauvais BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR _ Direction générale de la gendarmerie nationale _ Direction des soutiens et des finances _ Arrêté du 17 août 2020 portant dissolution de la brigade territoriale de Mas-Cabardès et modi- fication des brigades territoriales de Conques-sur-Orbiel, de Cuxac-Cabardès, de Saissac, de Castelnaudary et d’Alzonne (Aude) NOR : INTJ2021744A Le ministre de l’intérieur, Vu le code de la défense ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2, Arrête : Article 1er La brigade territoriale de Mas-Cabardès est dissoute à compter du 1er septembre 2020. Corrélativement, les circonscriptions des brigades territoriales de Conques-sur-Orbiel, de Cuxac-Cabardès, de Saissac, de Castelnaudary et d’Alzonne sont modifiées à la même date, dans les conditions précisées en annexe. Article 2 Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Conques-sur-Orbiel, de Cuxac-Cabardès, de Saissac, de Castelnaudary et d’Alzonne exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale. Article 3 Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur Fait le 17 août 2020. Pour le ministre et par délégation : Le colonel, sous-directeur de l’organisation et des effectifs, par suppléance, S. -

Le Journalzonnais

Le Journalzonnais N° 35 - Juillet à Décembre 2015 http://www.alzonne.fr Autour de l'école Page 2 Les vœux du maire Page 3 Infos municipales Pages 4 à 9 Les associations Pages 10 à 21 Infos Agglo Pages 22 et 23 Nouvelle initiative Page 24 1 Autour de l’école Qui a eu cette idée folle un jour belle leçon de chose grandeur nature qui peut être fera naître quelques vocations, et qui d’inventer l’école… s’est terminée à l’école par la confection de Et oui ! Après deux mois de vacances c’est la gâteaux aux raisins arrosés de… jus de rentrée pour les enfants de l’école d’Alzonne. raisin ! Pour certains les cartables ont été difficiles à reprendre, d’autres au contraire se sont L’école agit ! empressés d’enfiler leurs chaussures pour Suite aux attentats du 13 novembre les revoir les copains et copines. Tout ce petit enseignants ont mobilisé les enfants de la monde s’est retrouvé le mardi 1 er septembre maternelle sur nos valeurs républicaines. pour vivre une nouvelle ou première rentrée. Ainsi, ils ont fait travailler les enfants sur 3 arbres représentants la devise de la France : En effet, n’oublions pas les bouts de chou Liberté, Egalité, Fraternité. Chacun a écrit âgés de 3 ans qui font leur premiers pas vers sur une feuille de papier représentant sa l’école. Pour accueillir et accompagner nos 222 main : son nom, son prénom, sa classe, ce qu'il élèves inscrits (effectif important portant les aime, ce qu'il déteste et a fait un dessin. -

Demande D'installation D'un Système D'assainissement Non Collectif

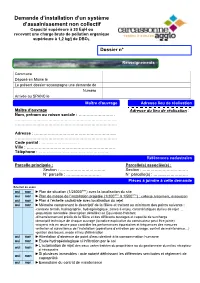

Demande d’installation d’un système d’assainissement non collectif Capacité supérieure à 20 EqH ou recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO 5. Dossier n° Renseignements Commune Déposé en Mairie le Le présent dossier accompagne une demande de Numéro Arrivée au SPANC le Maître d'ouvrage Adresse lieu de réalisation Maître d'ouvrage Adresse du lieu de réalisation : Nom, prénom ou raison sociale : ……………………… …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. Adresse : …………………………………………………..... …………………………………………………………………. Code postal : ………………………. Ville : ………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………. Références cadastrales Parcelle principale : Parcel le(s) associée(s) : Section : ……………………………. Section : ……………………………. N° parcelle : ……..……………… N° parcelle(s) : ……..……………… Pièces à joindre à cette demande Réservé au spanc oui non ►Plan de situation (1/25000 ème ) avec la localisation du site oui non ►Plan de masse de l'installation projetée (1/200 ème à 1/500 ème ) : collecte, traitement, évacuation oui non ►Plan à l'échelle cadastrale avec localisation du rejet oui non ►Mémoire comprenant le descriptif de la filière et traitant au minimum des points suivants : - contexte terrain, hydrographie, hydrogéologique, zones à enjeu, caractéristiques du lieu de rejet … - population raccordée (description détaillée) en Equivalent-Habitant - dimensionnement précis de la filière et des différents ouvrages et capacité de surcharge - descriptif technique de chaque ouvrage (la notice explicative du constructeur peut -

Les Anciens Châteaux Seigneuriaux Du Département De L'aude

1 Les anciens châteaux seigneuriaux du département de l'Aude Par le Dr. Charles Boyer juillet 1980 AIGUES-VIVES; AIROUX Le château situé sur un monticule à côté de Le château situé dans le village est une solide l'église paraît remonter seulement au XIIIe siècle. construction de la Renaissance flanquée d'une C'est une construction bien délabrée dont la tourelle d'angle. L'escalier est renfermé dans une construction des maisons voisines a modifié la autre tourelle percée d'une porte et de fenêtres disposition des lieux. Au centre une tour carrée, aux riches sculptures. le fort d'une hauteur de 20 m., couvre une surface de 30 mètres carrés ; les murs ont une AJAC épaisseur de 1,80 m. Le château d'Ajac dont quelques parties À l'intérieur sont les restes d'un escalier remontent au XVe siècle a été restauré au XVIIIe conduisant au premier étage sur voûte. Du siècle. Il a successivement appartenu aux familles château il ne reste qu'une partie de la bâtisse de de Lévis et de Montcalm. Il est aujourd'hui l'est ; on y voit des traces de fenêtres murées. délaissé. Le maréchal de Lévis y naquit en 1719. F. Pasquier1 a écrit une belle étude sur ce château. Construit sur le coteau au bas duquel se développe le village, il forme une masse carrée au milieu d'une terrasse couverte de beaux arbres. La façade principale est percée de fenêtres sans caractère, elle a été refaite au milieu du règne de Louis XV. Au rez-de-chaussée on peut voir la salle à manger ayant conservé quelques restes de décoration.