Notre Beaubery »…

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A LOURNAND - 22 H 30 Rock, Le Trompettiste Colin Bosio S'entoure D'un Batterie

programme du 28 juillet au 1er Août 2021 /////////////////////////////////// panorama SUR 5 JOURS DE FÊTE ! er mercredi 28 juillet jeudi 29 juillet vendredi 30 juillet samedi 31 juillet dimanche 1 août LES REPÈRES > 11H & 15 H - CHISSEY LES MÂCON > 15 H - MASSILLY > 15 H - LA VINEUSE / FRÉGANDE > 11 H &17 H - CLUNY > 17 H - CLUNY SPECTACLES UN CŒUR POUR LA FABRIK EL FUMISTA LES GRATUIT LUNE L'AUTRE DEUX CIE ERNESTO BARYTONI - THÉÂTRE MUSICAL CIE DONDAVEL - THÉÂTRE D'OBJETS/CIRQUE/MAGIE GLOBULES BLEUS C'EST LE SOLEIL CIE LA VOYOUSE - THÉÂTRE / MARIONNETTES CIE ANIMAKT - JONGLAGE/DÉAMBULATION DE RUE CIE KRILATI - CIRQUE / POÉSIE > 15H - JONCY > 15 H - AMEUGNY > 21 H - LOURNAND > 21 H - LOURNAND UN CŒUR POUR > 21 H - LOURNAND DEUX UN CŒUR POUR LE POIDS LOIN DE GARBO DEUX GERMINAL CIE LA VOYOUSE - THÉÂTRE / MARIONNETTES CIE DU KRONOPE - THÉÂTRE MASQUÉ COLLECTIF L'AUTRE MOITIÉ - THÉÂTRE MUSICAL CIE LA VOYOUSE - THÉÂTRE / MARIONNETTES DES PLUMES CIE PYRAMID - THÉÂTRE / DANSE > 21 H - LOURNAND > 22 H 30 - LOURNAND > 17 H - CLUNY > 22 H 30 - LOURNAND LE GUARASHA > 22 H 30 - LOURNAND WATER METER GRATUIT PETIT PRINCE WELCOME GRATUIT ARIANE GRATUIT CONCERT - STOMP CRÉOLE CIE TOUT PAR TERRE - JONGLAGE GRATUIT SABROSA SLAM CONCERT - SALSA / LATINO GYPSY BASTARDS FAFAPUNK ET TOMISLAV - THÉÂTRE / SLAM > 21 H - LOURNAND CONCERT - MUSIQUE DES BALKANS LABICHE > 22 H 30 - LOURNAND MALGRÉ LUI SECOND COMÉDIENS ET CIE - THÉÂTRE BURLESQUE MERCI à nos PARTENAIRES et ANNONCEURS pour leur SOUTIEN GRATUIT HAND et FIDÉLITÉ à notre Festival, à ceux présents depuis le début CONCERT - FOLK / COUNTRY / BLUES > 22 H 30 - LOURNAND et à tous ceux qui nous ont rejoint au cours de ces 19 années. -

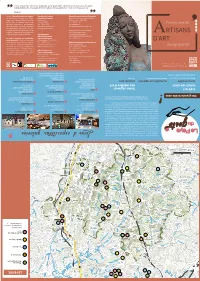

Artisans D'art

Essertenne D 978 D 984 C1 C1 Saint-Jean- e D 35 n Montcoy La ô D 673 D 974 de-Vaux Sa Morey A6 D 48 Châtenoy- Châtenoy- Châtel-Moron Saint-Denis- D 981 Dracy- Guerfand D 299 de-Vaux le-Royal Chalon- en-Bresse Le Breuil e le-Fort r t n Barizey sur-Saône e C Givry D 69 D 673 D 678 Oslon u l d Saint-Marcel D 38 na D 48 a C Jambles D 290 Saint-Julien- Villeneuve- Lans sur-Dheune en-Montagne D 170 Saint-Rémy D 974 D 123 D 125 D 673 Écuisses Sainte-Hélène N 80 Saint-Christophe- D 678 D 48 Lux L en-Bresse D 680 a S Épervans L'Abergement- N 80 Saint-Désert a ô Sainte-Colombe D 69 n Montchanin e D 977 D 197 Carte Pays du Geste recto 2021.indd 1 2021.indd recto Geste du Pays Carte 05/07/2021 11:33 05/07/2021 Moroges Rosey N 80 Sevrey D 978 Saint-Laurent- D 38 d'Andenay Bissey-sous- D 981 Granges Cruchaud Saint-Loup- Ouroux- N 70 Saint-Martin- de-Varennes Saint-Eusèbe D 125 sur-Saône d'Auxy D 977 D 906 D 977 D 49 La Charmée Sassangy D 6 12 8 Saint-Germain- Varennes- D 197 Marcilly- 1 Buxy 11 D 977 lès-Buxy le-Grand D 978 lès-Buxy D 977 D 6 2 D 6 LÉGENDE D 28 Saint-Germain- 6 Montagny- 9 4 Saint- Marnay du-Plain D 236 D 983 lès-Buxy Ambreuil D 245 A6 D 164 Saint-Privé Savianges Saint-Micaud D 981 Jully- Saint-Vallerin lès-Buxy Saône et Loire D 6 Saint-Cyr Peinture D 147 D 18 Arts plastiques D 90 Le Puley D 983 D 271 Marigny D 906 D 933 Baudrières D 49 Germagny Beaumont- 13 Chenôves D 6 D 90 D 28 Bissy-sur-Fley D 981 sur-Grosne D 90 Gigny- D 906 Céramique Saules sur-Saône D 153 D 28 5 D 18 Genouilly Lalheue D 18 Culles- Saint-Boil Laives D 153 D 49 -

Communes De L'arrondissement Judiciaire De Mâcon

Communes de l'arrondissement judiciaire de Mâcon (édition 2020) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Cronat Toulon-sur Arroux Vitry-sur-Loire Maltat Sanvignes Dompierre-sous les-Mines Sanvignes Uxeau Saint-Romain Collonge-en Lesme sous-Versigny Charollais Vendenesse Mont La Chapelle sur-Arroux Perrecy Saint-Gengoux au-Mans Marly-sur Joncy les-Forges le-National Bourbon-Lancy Arroux Ciry-le-Noble Pouilloux Burnand Burzy Neuvy Curdin Gueugnon Savigny Chalmoux Curtil-sous Grandchamp Génelard LE ROUSSET Saint-Martin Saint sur-Grosne Chassy Burnand Oudry la-Patrouille Huruge Bissy-sous LE ROUSSET-MARIZY La Chapelle Lacrost Uxelles TOURNUS (Marizy) Saint-Marcelin Saint-Ythaire Malay sous-Brancion Saint-Aubin Royer de-Cray sur-Loire Sigy-le Chapaize Clessy Bonnay Passy Châtel Palinges Martigny Ozenay Préty Gilly-sur-Loire BRAGNY-EN-CHAROLLAIS Chevagny Cormatin Perrigny Rigny-sur le-Comte Martailly PLOTTES Le Les Guerreaux sur-Guye Sailly sur-Loire Arroux Saint-Bonnet-de Ballore Cortevaix Chissey lès-Brancion Villars Ratenelle La Guiche Vieille-Vigne Ameugny lès-Mâcon Romenay Saint-Martin Chérizet Salornay Farges La Truchère de-Salencey sur-Guye Grevilly lès-Mâcon SAINT-VINCENT-BRAGNY Taizé Chardonnay La Motte (Saint-Vincent-lès-Bragny) Grandvaux Bray Cruzille Saint-Agnan Saint-André Flagy Uchizy Saint-Jean Saint-Aubin Mornay le-Désert -

Origine Des LEBAGUE, AUBAGUE Du Charollais, (Dernière Mise À Jour Du 7 Juin 2009)

Origine des LEBAGUE, AUBAGUE du Charollais, (dernière mise à jour du 7 juin 2009) Après plus de 15 années d’effort, l’origine des LEBAGUE est trouvée. Elle se situe sur la commune de Champlecy (71), au cœur du Charollais. Pour étayer cette origine, j’ai recherché dans les documents les plus anciens encore disponibles aux archives départementales de Mâcon et de Dijon. On peut remarquer que l’on a plusieurs foyers LEBAGUE, dont un situé sur les pourtours de Louhans, à 30 km environ de Lons le Saunier (25). Or, tous ne se rattachent pas, loin de là. Ceux de Louhans que nous retrouvons vers le milieu du XVIIème siècle forment un foyer complètement distinct des Charollais étant donné l’éloignement (plus de 80 km). Le nom est d’autant plus fréquent. LEBAGUE, BAGUE, pourrait venir d’une personne ayant une bague, et que l’on a surnommé le Bague, ou Bague, voire encore mieux, une forme dérivée d’un ancien surnom en patois. Au plus haut que l’on puisse remonter actuellement, c’est le nom le BAGUE qui remporte la palme avec 1 individu repéré en 1475. Il est donc je pense le nom originel de notre famille. Ce nom qui au fil des siècles s’est transformé au point de devenir BAGUE, et le plus souvent, AUBAGUE. Aux origines, on constate même que LEBAGUE s’écrivait « LE BAGUE », signe qui indique qu’à une date antérieure disons à 1550, le nom s’écrivait presque je le pense sous sa forme primitive, à savoir un sobriquet, tout comme 1 certain nombre de noms apparaissant dans les cherches de feux étudiées. -

Curtil-Sous-Buffières

CURTIL-SOUS-BUFFIÈRES Bulletin municipal 2021 LE MOT DU MAIRE L’année 2020 s’est engagée sous des conditions bien particulières. Après le premier tour des élections municipales, le 15 mars, est arrivée cette maladie que personne n’avait ni prévue, ni connue. Tout s’est arrêté brusquement, tous confinés, plus de rencontres ou très peu, même dans notre village ou tout le monde se connaît. Je pense que beaucoup de Curtijots ont souffert de cet isolement. Des élus qui ne l’étaient plus, continuaient à exercer leurs anciennes fonctions et les nouveaux élus ne les assuraient pas encore. Il a fallu attendre le 23 mai pour que la nouvelle équipe se mette en place. J’ai été invité à repartir pour un second mandat de conseiller municipal, puis on m’a sollicité pour assurer la fonction de maire. Je pensais que cette charge était au-delà de mes capacités, mais une municipalité, c’est aussi une équipe. Nous sommes sept élus au service de notre commune. Véronique Kanélakis, secrétaire de mairie, est aussi un élément important de notre équipe pour gérer tous les éléments administratifs et techniques. Je les remercie tous vivement. La vie d’une petite commune rurale, c’est d’abord la convivialité avec les rencontres des habitants. Deux associations sont présentes sur la commune, la société de chasse qui régule les différents gibiers et nuisibles et Curtil Fêtes et Loisirs qui anime nos rencontres (Marche des fours à pain le 1er mai, la fête de l’Entrecôte début août, la décoration du lavoir en décembre). La pandémie nous a privé de tous ses rapprochements. -

Liste Des Bureaux De Vote Avec Les Communes Rattachées a Diffuser

CIRCONSCRIPTION N° : 1 Commune Salle de vote Communes rattachées AZE Salle des fêtes AZE Azé, Igé,Péronne,Saint Maurice de Satonnay BISSY LA MACONNAISE Mairie BISSY LA Bissy La Mâconnaise, Burgy, Cruzille, Lugny, Saint Gengoux de Scissé MACONNAISE HURIGNY Mairie HURIGNY Chevagny les chevrières, Hurigny LAIZE Salle du conseil Mairie LAIZE Clessé, Charbonnières, Laizé PRISSE Mairie PRISSE Prissé, Bussière, Davayé,Fuissé,Vergisson,Solutré,Serrières,Pierreclos LA ROCHE VINEUSE Salle Sur le Fil Place des La Roche Vineuse, Berzé-la-ville, Milly Lamartine, Sologny, Verzé Loisirs SAINT ALBAIN Mairie ST ALBAIN Saint Albain, Montbellet, Viré, Fleurville SENOZAN Salle du conseil Mairie Senozan, La Salle, Saint Martin Belleroche SENOZAN LA CHAPELLE DE GUINCHAY Mairie -Le Bourg La Chapelle de Guinchay, Romanèche Thorins, Saint Amour, Saint Symphorien d'Ancelles CRECHES SUR SAONE Salle Joug Dieu RN6 Crèches-sur Saône, Chaintré, Chânes, Chasselas, Leynes,Pruzilly, Saint Vérand, Vinzelles MATOUR Mairie Matour, Brandon, La Chapelle du Mont de France, Clermain, Dompierre les Ormes, Montagny sur Grosne, Montmelard, Trambly, Vérosvre, Trivy TRAMAYES Mairie Tramayes, Germolles sur Grosne, Saint Léger sous la Bussière, Saint Pierre le Vieux, Saint Point CLUNY Salle Justice et Paix La Vineuse, Vitry lès Cluny, Saint Marcellin de Cray, Saint Martin de Salencey, Sailly, Saint Vincent des Prés, Salornay sur Guye, Sainte Cécile, Sivignon, Pressy sous Dondin, Mazille, Massy, Massily, Lournand, Jalogny, La Guiche, Flagy, Donzy le Pertuis, Donzy le National, Curtil sous Buffières, Cortambert, Cluny, Chavagny sur Guye, Chiddes, Cherizet, Chateau, Bergesserin, Berzé le Chatel, Blanot, Bray, Buffières, Saint André le Désert, ST GENGOUX Foyer rural, rue des Tannerie Vaux en Pré, Savigny sur Grosne, Saint Huruge, Saint Ythaire, Taizé, Sigy le Chatel, Passy, Malay, Genouilly, Curtil sous Burnand, Cortevaix, Cormatin, Chissey lès Mâcon, Ameugny, Bissy sous Uxelles, Bonnay, Burzy, Burnand, Chapaize, Saint Gengoux le National, Saint Clément sur Guye. -

Bulletin Municipal De 2017

Concours de tarot du comité des fêtes Les élèves de la maternelle au théâtre Les loisirs créatifs lors de leur exposition Le duo Non de noN pour la fête du 15 août La vente de La marche boudin de du Tacot l’association des chasseurs COUVERTURE BEAUBERY 2018.indd 1 15/12/2017 09:11 La salle des fêtes en chantier Le départ de l’institutrice Sylvie Hübner Odette et sa remplaçante Marilyne Pizzaiolo Jean-Marc David Debesson Le poissonnier Bastien Marizy Robert et son remplaçant Mickaël L’artisan Alain Leconte COUVERTURE BEAUBERY 2018.indd 2 15/12/2017 09:13 LE MOT DU MAIRE Le compteur tourne inexorablement à la même vitesse pour chacun d'entre nous. Chaque fin et début d'année étant l'occasion de faire le point et d'émettre le vœu dans un innocent pronostic d'une amélioration constante et perpétuelle qui voudrait que l'an nouveau, soit à tous égards, meilleur que l'an passé. Cette fuite du temps doit nous inciter à relativiser les mauvais moments et optimiser les bons. C'est aussi le temps de rendre hommage aux efforts fournis par tous les membres du conseil municipal qui m'accompagnent et qui mettent leur engagement au service des intérêts de la commune. Le conseil municipal, réduit à neuf, travaille dans une très bonne entente et avec sérieux. La tâche de chacun est lourde, je remercie tous les membres de leur contribution. Ensemble, continuons dans ce même état d'esprit qui nous anime quotidiennement pour que malgré un contexte parfois perturbé, nous puissions atteindre ce même objectif «Le bonheur de chacun d'entre vous» En ce qui concerne la vie de notre commune, quelques éléments viennent aussi perturber un peu nos routines de fonctionnement et je vous invite à parcourir l'ensemble de ce bulletin pour faire un retour plus précis sur les actions menées et pour prendre connaissance des faits marquants de l'année écoulée. -

LISTE DES ÉLECTEURS Scrutin Du Jeudi 20 Mai 2021

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DÉPARTEMENTALE DES ASSISTANTS MATERNELS ET DES ASSISTANTS FAMILIAUX DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE LISTE DES ÉLECTEURS Scrutin du jeudi 20 mai 2021 Civilite Nom Complet Individu Adresse Code Postal Commune Emargement Madame ABBACUS AUDE 3 RUE PHILIPPE FLATOT 71380 ST MARCEL Madame ABBOU AYADA 5 RUE DES FEDERES 71530 CHAMPFORGEUIL Madame ABBOUQ ATIKA 5 RUE JULES VALLES 71530 CHAMPFORGEUIL Madame ABBOUQ RAJAA 16 ROUTE D AUTUN 71640 DRACY LE FORT Madame ABDELLILAH YAMINA 9 BOULEVARD DE LA MOUILLELONGUE 71210 TORCY Madame ABDOUS AICHA 44 ALLEE D AMALRIC 71850 CHARNAY LES MACON Madame ABGRALL JANINE 34 AVENUE DE L AUBEPIN 71100 CHALON SUR SAONE Madame ABRIC CHRISTELLE SERMESSE 71390 STE HELENE Madame ADAMSKI REGINE 181/1 RUE MONTGOLFIER 71410 SANVIGNES LES MINES Madame ADIDJA MARIE LOUISE 9 RUE MARIE LAURENCIN 71230 ST VALLIER Madame ADJEL-FOURMONT AICHA 46 RUE DE LA THALIE 71530 CHAMPFORGEUIL Madame AFAHOUNKO SANDRA 9 ALLEE FRANCIS LECHENET 71100 CHALON SUR SAONE Madame AGUA REMEDIO PLACE DE L'EGLISE 71260 MONTBELLET Madame AGUETTAZ CHRISTIANE LIEU DIT TILLY 71430 ST AUBIN EN CHAROLLAIS Madame AHARCHI LAETITIA 314 ROUTE DE SENOZAN 71118 ST MARTIN BELLE ROCHE Madame AIT LHAJ OU AISSA FATIHA 104 RUE DU MURGERET 71000 MACON Madame AIT MAMASS ELODIE 2 RUE DE BRETAGNE 71000 MACON Madame AKAMOUME KHADIJA 35 BOULEVARD SAINT LOUIS 71300 MONTCEAU LES MINES Madame ALABERGERE JEANINE 326 LIEU DIT POIL ROUGE 71260 ST GENGOUX DE SCISSE Madame ALBAN JEZABEL 11 RUE TITUS BARTOLI 71160 DIGOIN Madame ALBERT SOPHIE 19 RUE -

Communes Du Petr Maconnais Sud Bourgogne

COMMUNES DU PETR MACONNAIS SUD BOURGOGNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS Mairie d'Ameugny Mairie de Cortevaix Mairie de Saint Clément sur Guye Mairie de Bergesserin Mairie de Curtil-sous-Buffières Mairie de Saint Huruge Mairie de Berzé le Châtel Mairie de Donzy le Pertuis Mairie de Saint Marcelin de Cray Mairie de Blanot Mairie de Flagy Mairie de Saint Martin de Salencey Mairie de Bonnay Mairie de Jalogny Mairie de Saint Martin la Mairie de Bray Mairie de Joncy Patrouille Mairie de Buffières Mairie de La Guiche Mairie de Saint Vincent des Prés Mairie de Burzy Mairie de La Vineuse sur Frégande Mairie de Saint Ythaire Mairie de Château Mairie de Lournand Mairie de Sainte-Cécile Mairie de Chérizet Mairie de Massilly Mairie de Salornay sur Guye Mairie de Chevagny sur Guye Mairie de Mazille Mairie de Sigy le Châtel Mairie de Chiddes Mairie de Passy Mairie de Sivignon Mairie de Chissey lès Mâcon Mairie de Pressy sous Dondin Mairie de Taizé Mairie de Cluny Mairie de Sailly Mairie de Cortambert Mairie de Saint André le Désert COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ST CYR MÈRE BOITIER ENTRE CHAROLAIS ET MÂCONNAIS Mairie de Bourgvilain Mairie de Serrières Mairie de Matour Mairie de Germolles-sur-Grosne Mairie de Tramayes Mairie de Montmelard Mairie de Pierreclos Mairie de Navour-sur-Grosne Mairie de Saint-Pierre-le-Vieux Mairie de Mairie de Dompierre-les-Ormes Mairie de Trambly Saint-Léger-sous-la-Bussière Mairie de La Mairie de Trivy Mairie de Saint-Point Chapelle-du-Mont-de-France Mairie de Vérosvres COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MÂCONNAIS-TOURNUGEOIS Mairie -

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code Commune Bourgogne-Franche-Comté Aillant-Sur-Tholon Aillant-Sur

Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Aillant-sur-Tholon 89 89003 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Beauvoir 89 89033 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Chassy 89 89088 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Égleny 89 89150 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon La Ferté-Loupière 89 89163 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Fleury-la-Vallée 89 89167 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Guerchy 89 89196 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Laduz 89 89213 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Neuilly 89 89275 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Les Ormes 89 89281 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Poilly-sur-Tholon 89 89304 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Saint-Aubin-Château-Neuf 89 89334 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Saint-Maurice-le-Vieil 89 89360 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Saint-Maurice-Thizouaille 89 89361 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Senan 89 89384 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Sommecaise 89 89397 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Villiers-sur-Tholon 89 89473 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Volgré 89 89484 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Bagneaux 89 89027 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Boeurs-en-Othe 89 89048 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Cérilly 89 89065 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Coulours 89 89120 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Courgenay 89 89122 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe -

Direction Enfance Et Familles Protection Maternelle Et Infantile Relais Assistants Maternels Territoire D'action Sociale De Autu

DIRECTION ENFANCE ET FAMILLES PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS TERRITOIRE D'ACTION SOCIALE DE AUTUN MONTCEAU LE CREUSOT 18/09/2020 RAM COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ADRESSE 1 ADRESSE 2 ADRESSE 3 CP VILLE TEL 1 TEL 2 MAIL 1 MAIL 2 MAIL 3 Anost – Antully – Autun Saint Pantaléon- Auxy–Barnay - Chissey en Morvan – Cordesse - Curgy - Cussy en MAISON DE LA RELAIS 8 Boulevard riam.autun@gra AUTUN Morvan - Dracy Saint Loup – Igornay - La Celle en PETITE ASSISTANTS Frédéric 71400 AUTUN 03 85 86 95 33 ndautunoismorva Morvan - La Grande Verrière - La Petite Verrière – ENFANCE BEL MATERNELS Latouche n.fr Lucenay l'Évêque – Monthelon - Reclesne - Roussillon GAZOU en Morvan - Saint Forgeot - Sommant - Tavernay - Brion – Broyes - Charbonnat - Dettey - Etang sur riam.broye- BROYE- Arroux - La Boulaye - La Chapelle sous Uchon - Laizy - RAM 4 Rue Mme de mesvres@grand 71190 MESVRES 03 85 54 10 89 MESVRES La Tagnière – La Comelle – Mesvres - St Didier sur INTERCOMMUNAL Sévignée autunoismorvan.f Arroux - St Emilan - St Eugène - Uchon r Collonges la Madeleine - Couches - Créot – Dracy les Couches - Epertully - Épinac - Morlet - Saint Emiland - riam.couches@g RAM Rue des grands COUCHES Saint Gervais sur Couches - Saint Jean de Trézy - 71490 COUCHES 03 85 45 45 56 07 86 35 15 40 randautunoismor INTERCOMMUNAL Bois Saint Léger du Bois - Saint Martin de Communes - van,fr Saint Maurice les Couches - Saisy - Sully - Tintry - Collonges la Madeleine - Couches - Créot – Dracy les Couches - Epertully - Épinac - Morlet - Saint Emiland - Mairie -

Saône-Et-Loire

Zonage A/B/C des communes de Saône-et-Loire Population Zonage Code géographique Libellé de la commune EPCI 2014 municipale A/B/C révisé Commune 2011 B2 Chalon-sur-Saône 71076 CA Chalon - Val de Bourgogne 44847 B2 Champforgeuil 71081 CA Chalon - Val de Bourgogne 2345 B2 Charnay-lès-Mâcon 71105 CA du Mâconnais-Val de Saône 6835 B2 Châtenoy-en-Bresse 71117 CA Chalon - Val de Bourgogne 991 B2 Châtenoy-le-Royal 71118 CA Chalon - Val de Bourgogne 5991 B2 Chevagny-les-Chevrières 71126 CA du Mâconnais-Val de Saône 598 B2 Crissey 71154 CA Chalon - Val de Bourgogne 2478 B2 Fragnes 71204 CA Chalon - Val de Bourgogne 997 B2 Hurigny 71235 CA du Mâconnais-Val de Saône 1932 B2 La Loyère 71265 CA Chalon - Val de Bourgogne 455 B2 Lux 71269 CA Chalon - Val de Bourgogne 1905 B2 Mâcon 71270 CA du Mâconnais-Val de Saône 33730 B2 Oslon 71333 CA Chalon - Val de Bourgogne 1282 B2 Saint-Marcel 71445 CA Chalon - Val de Bourgogne 5816 B2 Saint-Rémy 71475 CA Chalon - Val de Bourgogne 6293 B2 Sancé 71497 CA du Mâconnais-Val de Saône 1886 B2 Varennes-lès-Mâcon 71556 CC du Maconnais-Beaujolais 555 B2 Vinzelles 71583 CC du Maconnais-Beaujolais 730 C L'Abergement-de-Cuisery 71001 CC Saône, Seille, Sâne 745 C L'Abergement-Sainte-Colombe 71002 CC des Portes de la Bresse 1133 C Allerey-sur-Saône 71003 CA Chalon - Val de Bourgogne 801 C Allériot 71004 CC Saône Doubs Bresse 997 C Aluze 71005 CC des Monts et des Vignes 234 C Amanzé 71006 CC du Pays Clayettois 172 C Ameugny 71007 CC Entre la Grosne et le Mont Saint Vincent 147 C Anglure-sous-Dun 71008 CC du Canton de Chauffailles