Dok Panzerabwehr 2009

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Assembling Your Sperrverband

Assembling your Sperrverband PLATOON DIAGRAMS Each platoon diagram indicates the required squads and teams you must have to make that unit combat-worthy. Troops in black are the core of the unit. Troops in grey are optional supporting weapons and vehicles that you can add to give them more punch or mobility. Many platoons also include options allow you to improve the equipment or capabilities of some of the teams. The platoon entry will also list the special rules that the platoon follows. The selection of figures included in this box represent the battle-hardened Sperrverband and therefore do not have the full range of personal gear that a soldier fresh from re-supply would have. To represent the increased numbers of NCO’s these veteran units may have had you will notice that we have suggested that some of the NCO figures can also be used as Riflemen, in the diagrams below. HEADQUARTERS COMPANY HQ HAUPTmann HAUPTMANN Unteroffizier HEADQUARTERS Company HQ 35 points Company Command Panzerschreck team OPTIONS SMG team • Replace either or both Command SMG teams with Command Panzerfaust SMG teams for +10 points 2iC Command Panzerschreck team per team. SMG team Anti-tank Section • Add up to one sniper team for +50 points. Company HQ • Add Anti-tank Section with up to two Panzerschreck Sperrverband HQ teams for +20 points per team. BUILDING THE PLATOON OR Panzerschreck team Company Command Company Command SMG team Panzerfaust SMG team OR Panzerschreck team 2iC Command 2iC Command SMG team Panzerfaust SMG team Officers Sniper team Feldwebel Windgruber NCOs Panzerfausts COMBAT PLATOONS SPERR PIONIER PLATOON Leutnant Leutnant PLATOON HQ Section with Command Pioneer Schwimmwagen Pioneer Supply 3 Pioneer Squads 175 points Rifle/MG team Maultier 2 Pioneer Squads 130 points HQ Section OPTIONS Unteroffizier Unteroffizier • Replace Command Pioneer Rifle/MG team with a Command Pioneer Panzerfaust SMG team for +10 points. -

Twilight 2000

TWILIGHT 2000 Twilight 2000 is a Role playing game set in a fictional future, one where World war 3 began in the late 1990's and eventually slipped into a nuclear exchange changing society as we know it. The players assume the roles of survivors trying to live through the aftermath of the war. Twilight 2000 was published in the mid 1980's by Game Designers Workshop who unfortunately closed their doors in the early 1990's. The copyright was purchased by Tantalus, Inc but there are no stated plans to revive the game. Despite the lack of any new material from a publisher the game continues to expand through the players on websites such as this. This is my contribution to the game, this site will be in a constant state of change, I plan to add material as I get it finished. This will include new equipment, optional rules, alternate game backgrounds and other material as it accumulates, currently I am working on source material for a World war 2 background, but I also have been completing some optional rules of my own as well as modern equipment. For other perspectives on Twilight 2000 visit the links listed at the bottom of this page. Twilight 2000 World war 2 material World war 2 source book Twilight 2000 Modern equipment Modern equipment Optional rules for Twilight 2000 Fire Links to other Twilight 2000 pages Antennas T2K Page: Focusing on Sweden's forces, equipment and background, also includes archives of discontinued sites and web discussions. The Dark place: Includes material for several RPG's including Twilight 2000 and Behind Enemy Lines. -

EL055 Website: Product Web Page: View Product Provided By: Plus Model

IPMS Seattle Chapter Newsletter Page 1 Plus Model Panzerfaust 60 Set by Eric Christianson, IPMS # 42218 Scale: 1/35 Company: Plus Model Price: $4.60 Product/Stock #: EL055 Website: http://plusmodel.cz Product Web Page: View Product provided by: Plus Model The Panzerfaust (“armor fist” or “tank fist”) was a cheap, single shot, recoilless German anti- tank weapon of World War II. It consisted of a small, disposable preloaded launch tube firing a high explosive anti-tank warhead, and was operated by a single soldier. The Panzerfaust was in service from 1942 until the end of the war. Plus Model out of Czechoslovakia continues to add to its list of quality aftermarket and modeling supply products; this time with a package of EasyLine Panzerfaust 60 weapons in Once clipped, sanded, painted with their own Airbrush 1/35th scale. and weathered they look right Thinner. at home in any WWII diorama The package contains five or German AFV. I recommend this Plus Model tubes molded in light grey product for any modeler who resin, and a small decal sheet I finished these by applying a wants to add a little realism to with red markings that say primer coat of Gunze Mr. their work with quality after- ‘Achtung! Feuerstrahl!’ Surfacer 1200, followed by a market products. (“Attention! Fire Jet!”) for each. coat of Tamiya Dark Yellow lightened by a little Tamiya I would like to thank the Plus The parts are protected in Deck Tan, thinned 50/50 with Model for providing this product easily removable resin ‘jackets’ Gunze Mr. Color Leveling for review, and to IPMS USA for to prevent damage in shipping. -

Foreign Military Weapons and Equipment

DEPARTMENT OF THE ARMY PAMPHLET NO. 30-7-4 FOREIGN MILITARY WEAPONS AND EQUIPMENT Vol. III INFANTRY WEAPONS DEPARTMENT OF THE ARMY DT WASHINGTON 25, D. C. FOREWORD The object in publishing the essential recognition features of weapons of Austrian, German, and Japanese origin as advance sections of DA Pam 30-7-4 is to present technical information on these weapons as they are used or held in significant quantities by the Soviet satellite nations (see DA Pam 30-7-2). The publication is in looseleaf form to facilitate inclusion of additional material when the remaining sections of DA Pam 30-7-4 are published. Items are presented according to country of manufacture. It should be noted that, although they may be in use or held in reserve by a satellite country, they may be regarded as obsolete in the country of manufacture. DA Pam 30-7-4 PAMPHLET DEPARTMENT OF THE ARMY No. 30-7-4 WASHINGTON 25, D. C., 24 November 1954 FOREIGN MILITARY WEAPONS AND EQUIPMENT VOL. III INFANTRY WEAPONS SECTION IV. OTHER COUNTRIES AUSTRIA: Page Glossary of Austrian terms--------------------------------------------------------- 4 A. Pistols: 9-mm Pistol M12 (Steyr) ---------------------------------------------------- 5 B. Submachine Guns: 9-mm Submachine Gun MP 34 (Steyr-Solothurn) ------------------------------- .7 C. Rifles and Carbines: 8-mm M1895 Mannlicher Rifle- - ____________________________________- - - - - - -- 9 GERMANY: Glossary of German terms___________________________________---------------------------------------------------------11 A. Pistols: 9-mm Walther Pistol M1938-- _______________________-- - --- -- -- 13 9-mm Luger Pistol M1908--------------------------------------------------15 7.65-mm Sauer Pistol M1938---------------------------------_ 17 7.65-mm Walther Pistol Model PP and PPK ---------------------------------- 19 7.63-mm Mauser Pistol M1932----------------------------------------------21 7.65-mm Mauser Pistol Model HSc ------------------------------------------ 23 B. -

Brushes / Pinceles

2 The products from Mig Productions catalog have been adapted to the current standards of our hobby, making this brand even more attractive. All the paint products, accesories and the resins kits are of the highest quality. It should also be remembered that we are facing the oldest brand dedicated to weathering of models. But what really engage the followers are the many innovations that are added and the evolutionary and innovative ideas of his team and employees with the aim of consolidating Mig Productions as a leading brand in the sector. Some of its producs and resins have become classics for this hobby lovers, some of theold ones have been launched for last time as Limited Editions, perfect for modelers or collectors. Mig Productions is a brand thata always can surprise us. Los productos del catálogo de Mig Productions se han adaptado a los estándares actuales de nuestra afición, lo que hace que esta marca sea aún más atractiva. Todos los productos de pintura, accesorios y kits de resinas son de la más alta calidad. También hay que recordar que nos encontramos ante la marca más antigua dedicada al envejecimiento de las maquetas. Pero lo que realmente atrae a los seguidores son las muchas innovaciones que se agregan, las ideas evolutivas e innovadoras de su equipo y empleados con el objetivo de consolidar a Mig Productions como una marca líder en el sector. Algunos de sus productos y resinas se han convertido en clásicos para los amantes de este hobby. Los antiguos se lanzaron por última vez como Ediciones Limitadas, perfectas para modelistas o coleccionistas. -

Grenadierkompanie Fearless Veteran (Infantry Company) 790 Points

RELUCTANT CONSCRIPT CONFIDENT TrAINED Grenadierkompanie FEARLESS VETERAN (INFANTRY COMPANY) 790 POINTS GRENADIERKOMPANIE HQ PLATOON HAUPTmann Grenadierkompanie HQ with: HAUPTMANN Unteroffizier Anti-tank Section 70 points Company Command 2iC Command Panzerschreck team Small battlegroups of grenadiers, anti-tank guns, and Panzerfaust Panzerfaust SMG team SMG team assault guns fought stubbornly to hold every village Anti-tank as the Allies advanced through France, Belgium and Company HQ Section Holland, counterattacking at every opportunity. Grenadierkompanie HQ COMBAT PLATOONS GRENADIER PLATOON 1 PLATOON Leutnant HQ Section with: Leutnant Unteroffizier 3 Grenadier Squads 165 points Team Range ROF Anti-tank Firepower Command Panzerfaust SMG team Rifle/MG team Rifle/MG team SMG Team 4”/10cm 3 1 6 HQ Section Grenadier Squad Unteroffizier Unteroffizier Rifle/MG team Rifle/MG team Rifle/MG team Rifle/MG team Team Range ROF Anti-tank Firepower Grenadier Squad Grenadier Squad Rifle/MG Team 16”/40cm 2 2 6 Grenadier Platoon GRENADIER PLATOON 2 PLATOON Leutnant HQ Section with: Leutnant Unteroffizier 3 Grenadier Squads 165 points Weapon Range ROF Anti-tank Firepower Command Panzerfaust SMG team Rifle/MG team Rifle/MG team Panzerschreck 8”/20cm 2 11 5+ HQ Section Grenadier Squad Unteroffizier Unteroffizier Rifle/MG team Rifle/MG team Rifle/MG team Rifle/MG team Grenadier Squad Grenadier Squad Weapon Range ROF Anti-tank Firepower Grenadier Platoon Panzerfaust 4”/10cm 1 12 5+ Notes Cannot shoot if moves. SUPPORT PLATOONS GRENADIER ANTI-TANK GUN PLATOON PLATOON Leutnant HQ Section with: Leutnant 2 7.5cm PaK40 105 points Command SMG team 7.5CM PAK40 HQ Section Unteroffizier Unteroffizier Weapon Mobility Range ROF AT FP PaK40 anti-tank gun PaK40 anti-tank gun 7.5cm PaK40 Medium 32”/80cm 2 12 3+ Anti-tank gun Section Anti-tank gun Section Notes Gun shield. -

Sturmkompanie

Sturmkompanie Confident Veteran Storm Company German Late-War Infantry Company Platoon Qty Unit Points Headquarters Sturmkompanie HQ - p.53 2 Cmd Panzerfaust SMG team 140 3 Panzerschreck team Combat Platoons Sturm Platoon - p.53 1 Cmd Panzerfaust SMG team 250 6 Panzerfaust MG team Sturm Platoon - p.53 1 Cmd Panzerfaust SMG team 190 6 MG team Sturm Platoon - p.53 1 Cmd Pioneer Panzerfaust SMG team 260 6 Pioneer MG team 1 Pioneer Supply 3-ton truck Sturm Anti-tank Gun Platoon - p.54 1 Cmd SMG team 110 2 7.5cm PaK40 gun 2 RSO tractor Weapons Platoons Sturm Machine-gun Platoon - p.55 1 Cmd SMG team 135 4 MG42 HMG Sturm Heavy Anti-tank Gun Platoon - p.56 1 Cmd SMG team 105 2 7.5cm PaK40 gun Regimental Support Sturm Heavy Anti-tank Gun Platoon - p.56 1 Cmd SMG team 105 2 7.5cm PaK40 gun Divisional Support Tank-hunter Platoon - p.163 4 Marder III H 260 Armoured Rocket Launcher Battery - p.170 1 Cmd SMG team 230 1 Kfz 15 field car 1 Observer Rifle team 1 Kubelwagen 4 Panzerwerfer 42 (5+ crew - counts double) Air Support - p.172 3 Sporadic Air Support Hs 129B3 115 Company Points: 1900 www.EasyArmy.com Source document: Grey Wolf Arsenal Tank Teams Name Mobility Front Side Top Equipment and Notes Weapon Range ROF Anti-tank Firepower Artillery (SP) Panzerwerfer 42 (5+ crew - counts Half-tracked 0 0 0 AA MG, Armoured rocket launcher. double) 15cm RW42 rocket launcher 64"/160cm - 3 4+ Rocket launcher, Smoke bombardment. -

PDF Download Jagdpanzer 38 Hetzer 1944-45

JAGDPANZER 38 HETZER 1944-45 PDF, EPUB, EBOOK Hilary L. Doyle,Thomas L. Jentz,Mike Badrocke | 48 pages | 01 Feb 2001 | Bloomsbury Publishing PLC | 9781841761350 | English | Osprey, United Kingdom Jagdpanzer 38 Hetzer 1944-45 PDF Book It was also cheap to build. Pickup not available. Yahoo News Video. Small, low and easy to hide, fairly nimble, and with a powerful gun, the Hetzer made an excellent tank destroyer. The side and rear armor was of a lower quality alloy steel and only 20mm thick. The driver vision port is a tempting target on the front, not only is it a weak spot, but behind that are the driver, gunner, and commander! This proved popular with crews, though to reload the gun a crewmember needed to expose himself to enemy fire. The roof was only made of an 8 mm 0. Pricing policy About our prices. Deploying single Hetzers, especially without infantry support, was almost certain to end in failure. Moreover, it was produced in Czechoslovakia, relatively spared at the time by the Allied bombings, although that was to change. After the war the Hetzer remained in service in Czechoslovakia and in Switzerland as the G, with Swiss engine and a commander's cupola until the s. This would have allowed them to move the gun nearer to the centre of the vehicle, and generally improved the design, but problems with the sights and the gun control were never overcome and the Jagdpanzer 38 t STARR never got beyond the prototype stage. The sixth shot from this Jagdpanzer 38 penetrated the side of the Josef Stalin , and it burned out. -

Ammunition Handbook Edition 6

AMMUNITION HANDBOOK Edition 6, May 2021 WE ARE NAMMO Nammo is an international aerospace and defense company headquartered in Norway. With over 2 700 employees across more than 34 sites and offices in 12 countries, we are one of the world’s leading providers of ammunition and rocket motors for both military and civilian customers. Nammo was formed in 1998 through a merger of ammunition businesses in Norway, Sweden and Finland, and today is owned equally by the Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries and the Finnish aerospace and defense company Patria Oyj. Nammo manufactures superior quality ammunition for some of the world's most demanding customers, both military and civilian. Our product portfolio includes shoulder-launched munitions systems, ammunition for military applications, sports shooting and hunting, rocket motors for military and space applications, and environmentally friendly demilitarization services. Defense accounts for 80 percent of our income, and 20 percent is from civilian activities including commercial ammunition, space propulsion and sea safety. www.nammo.com 3 [email protected] SMALL CALIBER AMMUNITION CORE BUSINESS Ammunition Nammo is a superior quality producer of small, medium and large caliber ammunition products. Shoulder-Fired Systems Nammo has a broad range of shoulder-fired systems covering most of the warfighters’ needs in today’s scenarios. Rocket Motors Nammo has unique competence within engineering, analysis and manufacturing of high-performance rocket motors and space applications. Demilitarization Nammo is a world leader within environmentally friendly demilitarization. www.nammo.com 4 [email protected] 5 CORE BUSINESS CONTENTS SMALL CALIBER AMMUNITION MAKING NATO CALIBERS MORE EFFECTIVE AND SAFE ................................................. -

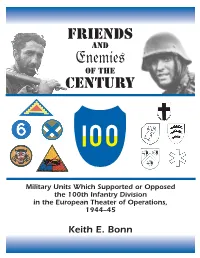

Military Units Which Supported Or Opposed the 100Th Infantry Division in the European Theater of Operations, 1944–45

Military Units Which Supported or Opposed the 100th Infantry Division in the European Theater of Operations, 1944–45 Keith E. Bonn Copyright 2000 by Keith E. Bonn. All rights reserved. Published by Aegis Consulting Group, PO Box 629, Bedford, PA 15522. Units Which Supported the 100th Infantry Division Although the 100th, like all US infantry divisions in WWII, was a combined arms organization with its own infantry, light and medium artillery, combat engineers, and mechanized cavalry troop, it was supported by a variety of separate Corps and Army assets in the execution of most of its missions. At various times, the 100th was supported by a vast array of corps and Army artillery units, and the list is too long to reproduce here. Suffice it to say that all artillery fires, including at times 155mm rifles and 8-inch howitzers from corps artillery and even 8-inch rifles and 240mm howitzers from Seventh Army artillery, were all controlled by the 100th’s DIVARTY, and their fires integrated with the DIVARTY fire support plans. None of these supporting artillery units were ever attached to the 100th, but only designated to fulfill varying reinforcing or direct support roles. This section provides information about the major combat outfits that were actually attached to the 100th, in part or entirely, throughout almost all of its com- bat in the ETO. By contributing unique battlefield capabilities and providing mobility or firepower beyond that available from integral Division resources, each of them played a vital role in the Division’s victories. The 100th Infantry Division was assigned to the Seventh Army throughout the Division’s combat operations. -

The Bears Pit There's Also a More Or Less Working Flamethrower Added, Which Is Still Work in Progress

Subject: Alpha_Item_Mod_for_WF6.06 Part 4 Posted by smeagol on Wed, 04 Nov 2009 12:23:49 GMT View Forum Message <> Reply to Message No better way to start Thread 4 than with Version 44. Thread 1 can be found here. Thread 2 here. Thread 3 here. Small FAQ: What is the Alpha_ Item_Mod_for_WF6.06? It's basically just what the title suggests, an add-on for the WF Mod for 1.13 that Jax and myself made. It's certainly not necessary in order to play the WF Mod, but it will add a bit of fun. I already made some hundreds of items, added lots of merges, reworked starting gear and enemy item choices, etc... The Mod in it's basic configuration needs an .exe for the 100AP system, as all items have their usage costs adjusted to this. So, if you experience any problems with too high reload costs or similiar things, make sure you use a game .exe that uses the 100AP system. The newest version of the Alpha Item Mod is V44 V44. The Skydrive site has some issues with certain web browsers. I can't reach the download site with Seamonkey, wheras Firefox just works fine. So, if you get a yellow page with lots of code, try another browser, that should fix it... Downloads for either the Item Mod or the updated maps can both be found on my Skydrive. I upload updates on a more or less regular basis, so make sure to check here, whether there's something new to download. The maps might require re-starting a game, but the item mod in general doesn't require a restart when you update from one version to a newer one. -

Hungarian Infantry Forces in 1944

By Wayne Turner UPDATED ON 17 JUNE 2013 1 Hungarian Infantry Forces in 1944 After their experience on the Don River in the winter of to provide the two Hungarian Mountain Brigades and new 1942/43 the Hungarians instituted a number of changes to Border Guard units were raised to replace them. The Border their infantry forces in 1943. The first of these reforms was Guard came under the Army and also patrolled the borders known as the Szabolcs I plan and was updated in early 1944 in peacetime, but they also provided fortress companies for to the Szabolcs II plan. The new infantry divisions were based the guarding of strategic passes and fought if Hungary was around three 3-battalion infantry regiments (the forces on the invaded. Don were two regiment light divisions). They were upgraded The Székler Command has it roots in the traditions of the with heavier artillery, replacing the old 80mm field guns with Austro-Hungarian empire, which had a tradition of keeping 100mm howitzers and reinforced by 149mm howitzers. An irregular light border troops to harass any invading enemy effort was made to obtain heavier anti-tank weapons such (usually the Ottoman Turks). The Székely are the ethnic as the 75mm PaK40 from the Germans and each infantry Hungarian people of Transylvania. During World War II their regiment was issued with nine of these. Another lesson learned responsibility was the Székel Corner, the part of Hungary from the Germans was the need for the infantry to have their known as Northern Transylvania that jutted out over the own armour and the Assault Artillery was formed with the Romanian controlled territory of the rest of Transylvania.