Diplomarbeit

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Programmübersicht Glasfaser Stadtnetz Hamburg PYUR

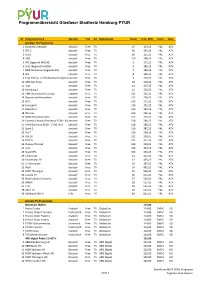

Programmübersicht Glasfaser Stadtnetz Hamburg PYUR Nr. Programmname Sprache Frei Art Digitalpaket Kanal Freq. MHz Norm Qual. Analoge TV-Programme 1 Euronews Deutsch deutsch Free TV S7 147,25 PAL ATV 2 RTL 2 deutsch Free TV S8 154,25 PAL ATV 3 Ki.Ka deutsch Free TV S9 161,25 PAL ATV 4 VOX deutsch Free TV S10 168,25 PAL ATV 5 RTL (regional HH/SH) deutsch Free TV 5 175,25 PAL ATV 6 Sat1 (Regional HH/SH) deutsch Free TV 6 182,25 PAL ATV 7 NDR Fernsehen (regional HH) deutsch Free TV 7 189,25 PAL ATV 8 ZDF deutsch Free TV 8 196,25 PAL ATV 9 Tide TV (nur im HH-Stadtnetz empfangbar)deutsch Free TV 9 203,25 PAL ATV 10 ARD-Das Erste deutsch Free TV 10 210,25 PAL ATV 11 3sat deutsch Free TV 11 217,25 PAL ATV 12 Hamburg 1 deutsch Free TV 12 224,25 PAL ATV 13 CNN International Europe englisch Free TV S11 231,25 PAL ATV 14 Bayerisches Fernsehen deutsch Free TV S12 238,25 PAL ATV 15 QVC deutsch Free TV S13 245,25 PAL ATV 16 Eurosport deutsch Free TV S14 252,25 PAL ATV 17 Kabel Eins deutsch Free TV S15 259,25 PAL ATV 18 Phoenix deutsch Free TV S16 266,25 PAL ATV 19 WDR Fernsehen Köln deutsch Free TV S17 273,25 PAL ATV 20 Comedy Central Germany (17:00 - 6:00deutsch Uhr) Free TV S18 280,25 PAL ATV 21 VIVA Germany (6:00 - 17:00 Uhr) deutsch Free TV S18 280,25 PAL ATV 22 Sport 1 deutsch Free TV S19 287,25 PAL ATV 23 Pro 7 deutsch Free TV S20 294,25 PAL ATV 24 HSE24 deutsch Free TV S21 303,25 PAL ATV 25 TELE 5 deutsch Free TV S22 311,25 PAL ATV 26 Disney Channel deutsch Free TV S23 319,25 PAL ATV 27 arte deutsch Free TV S24 327,25 PAL ATV 28 Super RTL deutsch -

Kanal: S28 Frequenz: 362 Mhz Symbolrate: 6111 Modulation: 64 QAM

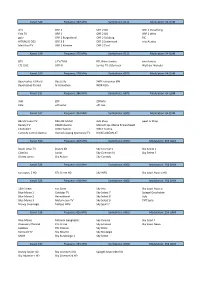

Kanal: S28 Frequenz: 362 MHz Symbolrate: 6111 Modulation: 64 QAM ATV ORF 1 ORF 2 NÖ ORF 2 Vorarlberg Folx TV ORF 2 ORF 2 OÖ ORF 2 Wien gotv ORF 2 Burgenland ORF 2 Salzburg RiC HITRADIO OE3 ORF 2 E ORF 2 Steiermark n-tv Austria Mei Musi TV ORF 2 Kärnten ORF 2 Tirol Kanal: S29 Frequenz: 370 MHz Symbolrate: 6111 Modulation: 64 QAM BTV L-TV/TVM RTL Nitro Austria sixx Austria LT1-OOE ORF III Servus TV Österreich Welt der Wunder Kanal: S30 Frequenz: 378 MHz Symbolrate: 6875 Modulation: 64 QAM Bayerisches FS Nord Das Erste SWR Fernsehen BW Bayerisches FS Süd hr-fernsehen WDR Köln Kanal: S31 Frequenz: 386 MHz Symbolrate: 6875 Modulation: 64 QAM 3sat ZDF ZDFinfo KiKa zdf.kultur zdf.neo Kanal: S32 Frequenz: 394 MHz Symbolrate: 6900 Modulation: 64 QAM BB-MV Lokal-TV DELUXE MUSIC JML Shop pearl.tv Shop Beauty TV DMAX Austria MediaShop- Meine Einkaufswelt Channel21 GOD Channel WELT Austria Comedy Central Austria Homeshopping Sparhandy TV NICKELODEON AT Kanal: S33 Frequenz: 402 MHz Symbolrate: 6900 Modulation: 256 QAM Beate-Uhse.TV Disney XD Sky Cinema+1 Sky Select 1 Classica Junior Sky Cinema+24 Sky Select 2 Disney Junior Sky Action Sky Comedy Kanal: S34 Frequenz: 410 MHz Symbolrate: 6900 Modulation: 256 QAM Eurosport 2 HD RTL Crime HD Sky INFO Sky Sport Austria HD Kanal: S35 Frequenz: 418 MHz Symbolrate: 6900 Modulation: 256 QAM 13th Street Fox Serie Sky Hits Sky Sport Austria Blue Movie 1 Goldstar TV Sky Select 7 Spiegel Geschichte Blue Movie 2 Heimatkanal Sky Select 8 Syfy Blue Movie 3 Motorvision TV Sky Select 9 TNT Serie Disney Cinemagic NatGeo -

1 ORF1 2 ORF2 (Ihr Bundesland) 3 ATV 4 PULS 4 5 Prosieben 6 SAT.1

1 ORF1 26 KiKA 51 TELE 5 76 DMAX HD Austria Deluxe Music HD 2 ORF2 (Ihr Bundesland) 27 SPORT1 52 Comedy Central/VIVA 77 Austria 3 ATV 28 Eurosport 1 53 RTLplus 78 MTV HD Austria 4 PULS 4 29 ORF SPORT+ 54 gotv 79 TLC HD Austria 5 ProSieben 30 N24 55 DELUXE MUSIC 80 SAT.1 emotions 6 SAT.1 31 n-tv 56 Folx TV 81 kabel eins classics 7 Kabel 1 32 PHOENIX 57 Volksmusik 82 MTV Music 24 8 sixx 33 tagesschau24 58 HITRADIO OE3 83 MTV Dance 9 Pro7 MAXX 34 BR Fernsehen Süd 59 CNN Int. 84 MTV Rocks BBC World News 10 SAT.1 Gold 35 MDR Sachsen 60 Europe 85 MTV Hits 11 ATV2 36 rbb Berlin 61 EuroNews 86 VH1 12 Das Erste 37 NDR FS NDS 62 Sky News Intl 87 VH1 Classic 13 ZDF 38 WDR Köln 63 TV5MONDE EUROPE 88 sportdigital HD 14 RTL 39 hr-fernsehen 64 PULS 4 HD Austria 89 Eurosport 2 Ger 15 RTL2 40 SWR BW 65 ProSieben HD Austria 90 Planet 16 VOX 41 EinsPlus 66 SAT.1 HD Austria 91 AXN Action 17 3sat 42 Einsfestival 67 kabel eins HD Austria 92 Hustler TV 18 ORF III 43 ARD-alpha 68 RTL HD Austria 93 Brazzers TV 19 arte 44 ZDFinfo 69 RTL II HD Austria 94 Vivid 20 zdf.kultur 45 zdf_neo 70 VOX HD Austria 95 1-2-3.tv 21 ServusTV 46 LT1-OOE 71 N24 HD Austria 96 QVC 22 RiC 47 Schau TV 72 n-tv HD 97 QVC PLUS 23 SUPER RTL 48 DMAX 73 NICKELODEON HD AT 98 HSE24 Disney Channel HD 24 Nickelodeon 49 RTLNITRO 74 Austria 99 HSE24 EXTR MediaShop- Meine 25 Disney Channel 50 TLC 75 TELE 5 HD Austria 100 Einkaufswelt 101 Juwelo 126 MGM HD 151 Universal HD 176 Sky Bundesliga HD 5 102 Starparadies AT 127 Disney XD 152 E! Entertainm. -

Senderliste A1 TV Plus Und A1 TV

Senderliste A1 TV Plus und A1 TV Unterhaltung HD** SD Regionalsender HD** SD A1now 0* 10* RT24 Region Wien 122* ORF eins 301* 1* P3 TV St.Pölten/Mostviertel 123* * * * ORF 2 Wien 302 2 WNTV Wiener Neustadt 124 * * * ATV 303 3 LT1 Linz/Oberösterreich 125 Puls 4 4* KT1 Kärnten 127* * * * Servus TV 305 5 N1 Niederösterreich 128 * * SAT.1 Österreich 6 BTV Kärnten 129 ProSieben Austria 7* Tirol TV 130* OE24 308 8 Mühlviertel TV 133* RTL 9 RT Salzburg 134 VOX 11 Schau TV HD 421 Sixx Austria 12 W24 HD 426 RTLZWEI Austria 13 Ländle TV HD 429* ATV 2 314 14* Aichfeld TV HD 430 SAT.1 Gold Österreich 15 R9 HD 431 ProSieben MAXX Austria 16 HT1 HD 432 NITRO Austria 17 Donaukanal HD 433 * Das Erste 318 18 M4TV HD 435 * ZDF 319 19 FS1 HD 436 Puls 24 320 20 WT1 HD 437 OE24plus 321 21 ORF III Kultur & Info 322* 22* Kinder HD** SD 3sat 323 23* ORF Sport+ 327* 27* Super RTL 28 kabel eins austria 339 39* KiKA 329 29 ZDFneo 340 40 nick 30 kabel eins Doku Austria 44 Disney Channel 31 one 346 46 Ric 32 ARD-alpha 47 TELE 5 48 Nachrichten HD** SD BR (Bayern) 349 49 SWR (Südwesten) 350 50 N24 Doku 37 MDR (Mitteldeutschland) 351 51 n-tv 38 NDR (Norddeutschland) 352 52 CNN International (engl.) 56 WDR (Westdeutschland) 353 53 ZDFinfo 341 41 hr (Hessen) 354 54 Phoenix 343 43 rbb (Berlin/Brandenburg) 55 tagesschau24 345 45 SR (Saarland) 79 BBC World News (engl.) 357 57 * * ORF 2 Burgenland 366 66 BBC Entertainment (engl.) 58 ORF 2 Kärnten 367* 67* Euronews 59 ORF 2 Niederösterreich 368* 68* Bloomberg (engl.) 60 * * ORF 2 Oberösterreich 369 69 Al Jazeera (engl.) 61 * * ORF 2 Salzburg 370 70 France 24 (franz.) 63 * * ORF 2 Steiermark 371 71 Russia Today (engl.) 64 ORF 2 Tirol 372* 72* CT24 (tschech.) 110 ORF 2 Vorarlberg 373* 73* CGTN (engl.) 118 ORF 2 Europa 74 Krone.TV HD 381 RTLup Austria 77* Okto 420* 120* Kultur HD** SD ARTE 324 24 Arcadia 400 100 Bitte beachten Sie, dass die oben angeführten Sender und die jeweils angezeigten Funktionen lediglich eine beispielhafte Bestandsaufnahme darstellen und Sender, als auch Funktionen (Aufnahme/Replay), jederzeit wegfallen oder dazukommen können. -

Simplitv-Liste Antenne

simpliTV-Liste Antenne Reihung Sender Verfügbarkeit Empfangsgebiet 1 1 ORF 1 HD kostenlos 2 Österreichweit 2 ORF 2 HD 3 kostenlos 2 Österreichweit 3 ATV HD kostenlos 2 Österreichweit 4 PULS 4 kostenlos 2 Österreichweit 5 ServusTV HD kostenlos 2 Österreichweit 6 ORF III HD kostenlos 2 Österreichweit 7 ORF SPORT+ HD kostenlos 2 Österreichweit 8 ATV2 kostenlos Österreichweit 9 ORF 2 HD 3 kostenlos 2 Österreichweit 10 SAT.1 HD Antenne Plus Österreichweit 11 ProSieben HD Antenne Plus Österreichweit 12 kabel eins Antenne Plus Österreichweit 13 sixx Antenne Plus Österreichweit 14 PULS 4 HD Antenne Plus Österreichweit 15 PULS 24 kostenlos 2 Österreichweit Wien, Graz, Linz, Steyr, 16 ProSiebenMAXX Antenne Plus Innsbruck, Bregenz Wien, Graz, Linz, Steyr, 17 kabel eins Doku Antenne Plus Innsbruck, Bregenz Wien, Graz4, Linz 4, Steyr 4, 18 oe24.TV kostenlos 2 Innsbruck, Bregenz 2 4 4 4 19 Schau TV HD kostenlos Wien, Graz , Linz , Steyr 20 RTL HD Austria Antenne Plus Österreichweit 21 VOX HD Austria Antenne Plus Österreichweit 22 ZDF HD Antenne Plus Österreichweit 23 Das Erste HD Antenne Plus Österreichweit 24 BR Fernsehen Süd HD Antenne Plus Österreichweit 25 3sat HD kostenlos 2 Österreichweit 26 ARTE HD Antenne Plus Österreichweit 27 NDR Antenne Plus Österreichweit Reihung Sender Verfügbarkeit Empfangsgebiet 1 28 ZDFneo HD Antenne Plus Österreichweit 29 RTLZWEI Austria Antenne Plus Österreichweit 30 SAT.1 Gold Antenne Plus Österreichweit 31 RTLplus Austria Antenne Plus Österreichweit 32 RTL Austria kostenlos 2 Österreichweit 33 Eurosport 1 Antenne -

Kabel-TV Senderliste

SALZBURG AG TV PLUS UND TV BASIS PROGRAMME Symbolrate: 6.900, Netzwerk ID: 00001, Modulation: 256 QAM TV PLUS TV BASIS TV PLUS TV BASIS HD/ HD/ HD/ HD/ Nr. TV-Programm SD •REC SD Frequenz Nr. TV-Programm SD •REC SD Frequenz 1 ORF eins HD HD •REC HD 410 MHz 24 oe24.TV HD •REC HD 474 MHz 2 ORF 2 Salzburg HD HD •REC HD 466 MHz 25 3sat HD HD •REC HD 690 MHz 3 ORF III HD HD •REC HD 666 MHz 26 arte HD HD •REC HD 602 MHz 4 Puls 4 Austria SD •REC SD 450 MHz 27 Super RTL (HD) Austria HD •REC SD 442 MHz 5 ServusTV HD HD •REC HD 466 MHz 28 RTL NITRO (HD) Austria HD •REC SD 690 MHz 6 ATV HD HD •REC HD 714 MHz 29 DMAX (HD) Austria HD •REC SD 450 MHz 7 ATV II HD •REC HD 602 MHz 30 Laola1.tv HD •REC HD 602 MHz 8 Regional TV Salzburg HD •REC HD 658 MHz 31 Sport1 Austria HD HD •REC HD 458 MHz 9 Salzburg AG Infokanal HD •REC HD 650 MHz 32 ORF SPORT+ HD HD •REC HD 482 MHz 10 ARD Das Erste HD HD •REC HD 474 MHz 33 Eurosport 1 (HD) HD •REC SD 442 MHz 11 ZDF HD HD •REC HD 474 MHz 34 Flimmit- Mediathek 650 MHz 12 BR Fernsehen HD HD •REC HD 490 MHz 35 RTLplus Austria HD •REC SD 474 MHz FS1 HD – 13 Sat.1 Austria SD •REC SD 442 MHz 36 HD REC HD 730 MHz Freies Fernsehen Sbg. -

DVB-C Kanalliste Nr

DVB-C Kanalliste Nr. Sendername Kanal Mhz Nr. Sendername Kanal Mhz Nr. Sendername Kanal Mhz 1 ORF 1 HD S 21 306 35 NDR HH HD S 36 426 69 Baden TV S 34 410 2 ORF 2 st HD S 34 410 36 MDR Fernsehen Sachsen S 29 370 70 Tele 5 S 32 394 3 Servus TV Österreich HD S 21 306 37 Arte Deutsch S 27 354 71 Sat 1 Gold K 43 650 4 ATV HD S 34 410 38 Euronews S 24 330 72 CNBC Europe S 33 402 5 ATV 2 S 22 314 39 NTV S 28 362 73 Servus TV Österreich S 22 314 6 six Austria S 22 314 40 Welt K 43 650 74 BBC World S 33 402 7 ORF Sport+ HD S 31 386 41 SR Fernsehen S 29 370 75 ORF 1 S 22 314 8 ORF 3 HD S 30 378 42 Kabel 1 Doku S 28 362 76 ORF 2 Steiermark S 22 314 9 Das Erste HD S 23 322 43 ZDF neo S 28 362 77 Schau TV S 31 386 10 ZDF HD K 43 650 44 ZDF info HD S 35 418 78 Mei Musi TV K 36 594 11 krone TV K 36 594 45 Tagesschau 24 S 27 354 79 Folx TV K 36 594 12 SRF2 HD K 36 594 46 One S 27 354 80 LTV / TVM S 32 394 13 3 Sat HD S 35 418 47 NTV Austria S 27 354 81 Visit-x TV S 32 394 14 Arte HD S 23 322 48 Welt der Wunder S 30 378 82 Astro TV S 33 402 15 RTL Österreich S 24 330 49 Blomberg TV S 34 410 83 E8 Television S 33 402 16 RTL 2 Österreich S 24 330 50 ARD Alpha S 29 370 84 Sat 1 Deutschland K 43 650 17 RTL Nitro A S 31 386 51 DMAX Deutschland S 33 402 85 Mein TV Shop S 33 402 18 Vox Österreich S 24 330 52 HSE 24 S 33 402 86 SWR Fernsehen Baden WürttembergS 26 346 19 Sat 1 Österreich S 25 338 53 ORF III S 22 314 87 Regio TV S 33 402 20 Pro 7 Österreich S 25 338 54 Orf Sport+ S 22 314 88 3 Sat S 26 346 21 Kabel 1 Österreich S 26 346 55 HSE 24 Trend S 33 402 89 Sport 1 S 33 402 22 Puls 4 Österreich S 25 338 56 HSE 24 extra S 24 330 90 ORF 2 HD S 21 306 23 OE 24 S 33 402 57 K-TV S 30 378 91 ZDF Info S 25 338 24 ZDF S 25 338 58 LT-1 S 31 386 92 KI.KA S 26 346 25 Das Erste S 25 338 59 Melodie TV S 30 378 93 Bayrisches Fernsehen Süd S 27 354 26 HR Fernsehen S 26 346 60 RTL Nitro Austria K 43 650 94 Phoenix S 28 362 27 SWR Baden W. -

TV-PROGRAMME Senderliste Senderliste

TV-PROGRAMME Senderliste Senderliste Kanal nummer Kanal nummer UNTERHALTUNG TV S TV M TV L UNTERHALTUNG TV S TV M TV L HD SD HD SD Magenta On Demand SD SD SD 100 arte HD HD HD 227 130 ORF 1 HD HD HD HD 201 101 Nitro* SD SD SD 215 131 ORF 2 (entsprechend Bundesland) HD HD HD 202 102 Pro7 Maxx SD SD SD 132 ATV HD HD HD 203 103 SAT 1 Gold SD SD SD 133 PULS 4 SD HD HD 204 104 ORF 2 Steiermark HD HD HD 279 134 W24 HD HD HD 217 105 ORF 2 Kärnten HD HD HD 275 135 Sixx Austria SD SD SD 106 ORF 2 Niederösterreich HD HD HD 276 136 ServusTV HD HD HD 205 107 ORF 2 Oberösterreich HD HD HD 277 137 Okto SD SD SD 108 ORF 2 Burgenland HD HD HD 274 138 Magenta PULS24 HD HD HD 200 109 ORF 2 Salzburg HD HD HD 278 139 Das Erste HD HD HD 210 110 ORF 2 Vorarlberg HD HD HD 281 140 ZDF HD HD HD 211 111 ORF 2 Tirol HD HD HD 280 141 ORF III HD HD HD 206 112 ORF 2 Europe SD SD SD 142 ProSieben SD HD HD 207 113 Tirol TV HD HD HD 237 151 RTL* SD SD SD 212 114 KT 1 SD SD SD 153 SAT.1 SD HD HD 208 115 Ländle TV SD SD SD 154 RTL II* SD SD SD 213 116 Schau TV HD HD HD 224 155 kabel eins SD HD HD 209 117 PULS24 HD HD HD 223 159 VOX * SD SD SD 214 118 RTL Plus AT SD SD SD 169 ATV 2 SD HD HD 219 119 DMAX Austria SD SD 175 TLC SD HD HD 222 174 Comedy Central SD HD HD 220 176 3sat HD HD HD 228 120 HEIMATKANAL SD 192 BR HD HD HD 229 121 Melodie TV SD SD SD 344 MDR HD HD HD 234 122 SWR HD HD HD 235 123 ONE HD HD HD 232 538 NDR HD HD HD 238 124 ARD alpha HD HD HD 245 540 WDR HD HD HD 233 125 ZDF neo HD HD HD 226 542 hessen fernsehen HD HD HD 240 126 R9 HD HD HD 218 RBB Fernsehen HD HD HD 241 127 ARCADIA WORLD HD HD 244 kabeleins doku AT SD SD SD 129 SR HD HD HD 246 * HD nur mit RTL HD Paket HD (High Definition): hochauflösendes Fernsehen * HD nur mit RTL HD Paket HD (High Definition): hochauflösendes Fernsehen 14 : Mit Replay Sendungen der letzten 7 Tage ansehen. -

Sky-Senderliste-Programmplatz.Pdf

100 - Sky 1 HD 194 - TLC 326 - Sky Cinema Comedy 497 - Welt der Wunder 719 - Sky News Intl. 775 - PRO7 Austria 831 - TV Oberfranken HD 909 - 1-2-3.tv HD 101 - Sky 1 +1 HD 195 - zdf_neo 327 - Sky Cinema Emotion 498 - kabel eins doku 721 - Bloomberg Europe 776 - VOX Austria 832 - TVA-OTV HD 910 - sonnenklar.TV HD 104 - Sky Atlantic HD 196 - Servus TV DE 328 - Sky Cinema 499 - N24 Doku TV 777 - sixx Austria 833 - Niederbayern HD 911 - Sparhandy TV 2 HD 115 - Fox HD 197 - Zee One Nostalgie 309 - Disney Cinemagic 722 - CNBC Europe 778 - Kabel 1 Austria 834 - Ulm-Allgäu HD 913 - Bibel TV HD 116 - TNT Serie HD 200 - Sky Sport News HD 329 - Disney Cinemagic HD 723 - CNN Int. 779 - RTL2 Austria 835 - intv HD 914 - HOPE Channel HD 117 - RTL Crime HD 202 - Sky Sport UHD 331 - Heimatkanal 329 - Disney Cinemagic 724 - France 24 (in 780 - SUPER RTL Austria 836 - rfo RegionalOBB HD 920 - QVC Deutschland 118 - SyFy HD 210 - Sky Sport Bundesliga 332 - TNT Film (TCM) 501 - Disney Junior HD English) 781 - ATV 2 837 - Oberpfalz TV HD 921 - QVC 2 119 - 13th Street HD UHD 333 - Kinowelt TV 521 - Disney Junior 725 - France 24 - (French) 782 - Pro7 MAXX Austria 838 - BR Fernsehen Nord 922 - QVC Style 125 - Universal HD 211 - Sky Sport Bundesliga 340 - Beate-Uhse.TV 522 - Disney XD 726 - Euronews French 783 - Sat.1 Gold 839 - BR Fernsehen Süd 923 - HSE24 127 - TNT Comedy HD 1 HD 360 - TELE 5 HD 523 - Junior 727 - TV5 Monde Europe Österreich 840 - ARD-alpha 924 - HSE24 Extra 128 - E! Entertainment HD 212 - 220 Sky Sport 361 - ANIXE HD 524 - Boomerang 728 - RAI -

Die Neuen TV-Frequenzen

Die neuen TV-Frequenzen: Free TV (unverschlüsselt) Kabelkiosk (verschlüsselt) SKY (verschlüsselt) Kanal Frequenz Modulation / Symbolrate Programminhalt Spiegel Geschichte, Sky 1 +1 HD, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport UHD; Sky D258 258.00 QAM 256 / Symbolr. 6900 Sport Bundesliga HD X, Sky Sport HD X, Eurosport360 HD X Eurosport 2 HD, Sky Sport Austria HD, Sky Arts HD, Jukebox, Eurosport360 HD X, Sky D266 266.00 QAM 256 / Symbolr. 6900 Sport HD X, Sky Sport Bundesliga HD X Sky Comedy, Sky Action, Sky Cinema +1, Junior, Beathe-Uhse.TV, Classica, Disney D282 282.00 QAM 256 / Symbolr. 6900 Junior, Disney XD, Sky Cinema+24, Sky Select X, Sky Bundesliga X, Sky Sport X Sky Cinema, National Geographic, Discovery Channel, Sky Select, Sky Emotion, Sky D290 290.00 QAM 256 / Symbolr. 6900 Krimi, RTL Crime, RTL Passion, Sky Atlantic, Sky Sport X, Sky Bundesliga X, Kinowelt TV, Sky Cinema Family, Blue Movie, Sky Nostalgie NatGeo Wild, Fox Serie, Heimatkanal, Disney Cinemagic, Sky Sport Austria, SyFy, Sky D298 298.00 QAM 256 / Symbolr. 6900 Hits, 13th Street, Spiegel TV Wissen, TNT Serie, Spiegel Geschichte, Sky Sport X, Sky Select X, Blue Movie 1, Blue Movie 2, Blue Movie 3, Sky Bundesliga X Sky Cinema+1 HD, Sky Cinema+24 HD, Sky 1 HD, Disney Junior HD, Sky Cinema D306 306.00 QAM 256 / Symbolr. 6900 Family HD, Eurosport360 HD X Nat Geo Wild HD, Sky Sport 1 HD, Discovery HD, Sky Cinema HD, TNT Film, Sky 1, Sky D314 314.00 QAM 256 / Symbolr. 6900 Bundesliga HD X, Sky Sport HD X, Eurosport360 HD X Sky Sport Bundesliga HD X, Sky Hits HD, Sky Sport News HD, SyFy HD, Sky Sport HD D322 322.00 QAM 256 / Symbolr. -

Frequenzliste Kabel-TV

Frequenzliste Kabel-TV ORF 1 HD Ehlers Info-TV Puls 24 HD ORF 2 W HD Deluxe Music Schau TV HD ORF 2 N HD Comedy Central / VIVA ServusTV HD AT Nickelodeon AT ServusTV HD DE Eurostar Kanal 7 Avrupa tagesschau24 ORF 2 O HD TLC Austria ONE ORF III HD arte ORF Sport + HD CNN Int. PHOENIX oe24.TV DMAX Test-R R9 Österreich HD Sport 1 Melodie TV K-TV Das Erste gotv Bloomberg TV Bayrisches FS Süd Krone TV NEU N24 Austria hr-fernsehen Tele 5 Bayrisches FS Nord Sport+ BBC WDR Köln ATV II ATV HD SRF info HD ZDF rbb Berlin n-tv ZDF info NDR FS MV RTL NITRO ZDF neo MDR Thüringen RTL plus 3sat KiKa ProSieben Austria rbb Berlin HD SAT.1 Austria MDR Thüringen HD Das Erste Kabel 1 Austria hr-fernsehen HD Bayrisches FS Süd Puls 4 Austria Bayrisches FS Nord hr-fernsehen HSE24 Extra N24 Doku WDR Köln EuroNews German 1-2-3.tv SWR Fernsehen BW RTL AT ANIXE SD VOX AT TLC atv avrupa RTL2 AT Disney Channel Euro D Super RTL AT QVC Style TV 8 Int Euronews French EWTN katholisches TV Show Max Sparhandy TV TRT 1 ANIXE HD QVC TRT HABER QVC HD Nicer Dicer TV TRT TURK WDR HD Bonn TRT 3-SPOR ProSieben Maxx AT BRD Süd HD TRT 4-COCUK Sat.1 Gold Austria BRD Nord HD TRT BELGESEL Kabel 1 Doku Austria NDR FS NDS HD Show Turk NDR FS MV HD TRT Muzik NEU 3 Sat HD NDR FS HH HD KIKA HD NDR FS SH HD ZDF Info HD PHOENIX HD ARD-alpha HD Das Erste HD ONE HD Arte HD Radio Bremen HD SWR BW HD SR Fernsehen HD SWR RB HD Tagesschau24 HD ZDF HD ORF 1 ZDF neo HD ORF 2 ORF 2 (W,N,B,O,S,T,V,St,K) ATV ORF 2E ARD-alpha HITRADIO OE3 ORF III RiC RTL Nitro Austria Folx TV LT1 OOE Mei Musi TV sixx -

O2 TV Senderliste M

TV powered by Senderliste M Das Erste ZDF euronews RTL SAT.1 ARD-alpha ProSieben VOX ONE RTL II kabel eins MTV Super RTL DMAX N24 Doku NITRO SIXX Tagesschau24 Welt KiKA HSE ProSieben MAXX n-tv Fireplace 3sat ZDFneo rbb More Than Sports SAT.1 GOLD VOXup TV SCHLAGER SPORT1 Al Jazeera English DELUXE TELE 5 TLC QVC radiobremen Comedy Central Bibel TV ARTE nickelodeon Insight TV CNN International DELUXE MUSIC TV SR Europe ServusTV ROCKET BEANS Melodie TV WDR MDR health tv RTLplus kabel eins Doku XITE phoenix TOGGO plus Home & Garden TV FRANCE 24 SWR BBC World News (englisch) HR NDR CNBC Europe Deutsches Musik BR RiC Fernsehen ZDFinfo fashiontv QS24.tv New-TV | VoD: Beauty TV My Animation Kids JUST COOKING TV Bayern Historama XPLORE Regional tempora JP Performance GRONKH Deluxe Lounge Hoppipolla Wir angeln Zender ADAC TV FilmRise Serien nanoki WAIDWERK WATCH4CRIME Family Screen Welt der Wunder TIERWELT live WATCH MOVIES Sallys Welt Focus TV Reportagen NOW BILD WATCH DOKUS Bunte TV Netzkino Cosmo & Wanda MarcoPolo MYSPASS spot on news Kiddinx Kids MOTORVISION TV Funny Films auto motor sport tv FREE tvtraveller Screamtime RTLZWEI Clips Moconomy Kaya zockt Kicker TV Team Harrison VoD und New-TV-Kanäle Sender in brillanter HD Qualität Änderungen vorbehalten! (Stand 16.07.2021) TV powered by Senderliste L Das Erste ZDF euronews RTL SAT.1 ARD-alpha ProSieben VOX ONE RTL II kabel eins MTV Super RTL DMAX N24 Doku NITRO SIXX Tagesschau24 Welt KiKA HSE ProSieben MAXX n-tv Fireplace 3sat ZDFneo rbb More Than Sports SAT.1 GOLD VOXup TV SCHLAGER SPORT1