Studi Trentini Di Scienze Naturali Vol

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Vascular Plants of Massachusetts

The Vascular Plants of Massachusetts: The Vascular Plants of Massachusetts: A County Checklist • First Revision Melissa Dow Cullina, Bryan Connolly, Bruce Sorrie and Paul Somers Somers Bruce Sorrie and Paul Connolly, Bryan Cullina, Melissa Dow Revision • First A County Checklist Plants of Massachusetts: Vascular The A County Checklist First Revision Melissa Dow Cullina, Bryan Connolly, Bruce Sorrie and Paul Somers Massachusetts Natural Heritage & Endangered Species Program Massachusetts Division of Fisheries and Wildlife Natural Heritage & Endangered Species Program The Natural Heritage & Endangered Species Program (NHESP), part of the Massachusetts Division of Fisheries and Wildlife, is one of the programs forming the Natural Heritage network. NHESP is responsible for the conservation and protection of hundreds of species that are not hunted, fished, trapped, or commercially harvested in the state. The Program's highest priority is protecting the 176 species of vertebrate and invertebrate animals and 259 species of native plants that are officially listed as Endangered, Threatened or of Special Concern in Massachusetts. Endangered species conservation in Massachusetts depends on you! A major source of funding for the protection of rare and endangered species comes from voluntary donations on state income tax forms. Contributions go to the Natural Heritage & Endangered Species Fund, which provides a portion of the operating budget for the Natural Heritage & Endangered Species Program. NHESP protects rare species through biological inventory, -

The Evolutionary Fate of Rpl32 and Rps16 Losses in the Euphorbia Schimperi (Euphorbiaceae) Plastome Aldanah A

www.nature.com/scientificreports OPEN The evolutionary fate of rpl32 and rps16 losses in the Euphorbia schimperi (Euphorbiaceae) plastome Aldanah A. Alqahtani1,2* & Robert K. Jansen1,3 Gene transfers from mitochondria and plastids to the nucleus are an important process in the evolution of the eukaryotic cell. Plastid (pt) gene losses have been documented in multiple angiosperm lineages and are often associated with functional transfers to the nucleus or substitutions by duplicated nuclear genes targeted to both the plastid and mitochondrion. The plastid genome sequence of Euphorbia schimperi was assembled and three major genomic changes were detected, the complete loss of rpl32 and pseudogenization of rps16 and infA. The nuclear transcriptome of E. schimperi was sequenced to investigate the transfer/substitution of the rpl32 and rps16 genes to the nucleus. Transfer of plastid-encoded rpl32 to the nucleus was identifed previously in three families of Malpighiales, Rhizophoraceae, Salicaceae and Passiforaceae. An E. schimperi transcript of pt SOD-1- RPL32 confrmed that the transfer in Euphorbiaceae is similar to other Malpighiales indicating that it occurred early in the divergence of the order. Ribosomal protein S16 (rps16) is encoded in the plastome in most angiosperms but not in Salicaceae and Passiforaceae. Substitution of the E. schimperi pt rps16 was likely due to a duplication of nuclear-encoded mitochondrial-targeted rps16 resulting in copies dually targeted to the mitochondrion and plastid. Sequences of RPS16-1 and RPS16-2 in the three families of Malpighiales (Salicaceae, Passiforaceae and Euphorbiaceae) have high sequence identity suggesting that the substitution event dates to the early divergence within Malpighiales. -

Species List For: Labarque Creek CA 750 Species Jefferson County Date Participants Location 4/19/2006 Nels Holmberg Plant Survey

Species List for: LaBarque Creek CA 750 Species Jefferson County Date Participants Location 4/19/2006 Nels Holmberg Plant Survey 5/15/2006 Nels Holmberg Plant Survey 5/16/2006 Nels Holmberg, George Yatskievych, and Rex Plant Survey Hill 5/22/2006 Nels Holmberg and WGNSS Botany Group Plant Survey 5/6/2006 Nels Holmberg Plant Survey Multiple Visits Nels Holmberg, John Atwood and Others LaBarque Creek Watershed - Bryophytes Bryophte List compiled by Nels Holmberg Multiple Visits Nels Holmberg and Many WGNSS and MONPS LaBarque Creek Watershed - Vascular Plants visits from 2005 to 2016 Vascular Plant List compiled by Nels Holmberg Species Name (Synonym) Common Name Family COFC COFW Acalypha monococca (A. gracilescens var. monococca) one-seeded mercury Euphorbiaceae 3 5 Acalypha rhomboidea rhombic copperleaf Euphorbiaceae 1 3 Acalypha virginica Virginia copperleaf Euphorbiaceae 2 3 Acer negundo var. undetermined box elder Sapindaceae 1 0 Acer rubrum var. undetermined red maple Sapindaceae 5 0 Acer saccharinum silver maple Sapindaceae 2 -3 Acer saccharum var. undetermined sugar maple Sapindaceae 5 3 Achillea millefolium yarrow Asteraceae/Anthemideae 1 3 Actaea pachypoda white baneberry Ranunculaceae 8 5 Adiantum pedatum var. pedatum northern maidenhair fern Pteridaceae Fern/Ally 6 1 Agalinis gattingeri (Gerardia) rough-stemmed gerardia Orobanchaceae 7 5 Agalinis tenuifolia (Gerardia, A. tenuifolia var. common gerardia Orobanchaceae 4 -3 macrophylla) Ageratina altissima var. altissima (Eupatorium rugosum) white snakeroot Asteraceae/Eupatorieae 2 3 Agrimonia parviflora swamp agrimony Rosaceae 5 -1 Agrimonia pubescens downy agrimony Rosaceae 4 5 Agrimonia rostellata woodland agrimony Rosaceae 4 3 Agrostis elliottiana awned bent grass Poaceae/Aveneae 3 5 * Agrostis gigantea redtop Poaceae/Aveneae 0 -3 Agrostis perennans upland bent Poaceae/Aveneae 3 1 Allium canadense var. -

Lessons from an Inventory of the Ames, Iowa, Flora (1859-2000) William R

NCRPIS Publications and Papers North Central Regional Plant Introduction Station 2001 Lessons From an Inventory of the Ames, Iowa, Flora (1859-2000) William R. Norris Western New Mexico University Deborah Q. Lewis Iowa State University Mark P. Widrlechner United States Department of Agriculture, [email protected] Jimmie D. Thompson Richard O. Pope Iowa State University Follow this and additional works at: http://lib.dr.iastate.edu/ncrpis_pubs Part of the Agricultural Science Commons, Botany Commons, and the Entomology Commons The ompc lete bibliographic information for this item can be found at http://lib.dr.iastate.edu/ ncrpis_pubs/74. For information on how to cite this item, please visit http://lib.dr.iastate.edu/ howtocite.html. This Article is brought to you for free and open access by the North Central Regional Plant Introduction Station at Iowa State University Digital Repository. It has been accepted for inclusion in NCRPIS Publications and Papers by an authorized administrator of Iowa State University Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. lour. Iowa Acad. Sci. 108(2):34-63, 2001 Lessons From an Inventory of the Ames, Iowa, Flora (1859-2000) WILLIAM R. NORRIS1, DEBORAH Q. LEWIS2*, MARK P. WIDRLECHNER3, JIMMIED. THOMPSON4 and RICHARD 0. POPE5 .i 1Department of Natural Sciences, Western New Mexico University, Silver City, New Mexico 88061 2Department of Botany, Iowa State University, Ames, Iowa 50011-1020 3U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, North Central Regional Plant Introduction Station, Department of Agronomy, Iowa State University, Ames, Iowa 50011-1170 419516 515 Ave., Ames, Iowa 50014 5Department of Entomology, Iowa State University, Ames, Iowa 50011-3140 A botanical survey of the vascular flora of the "planning and zoning jurisdiction" of the city of Ames, Iowa (i.e., the area within a boundary 3.2 km beyond the current city limits) was compiled from 1990 to 2000. -

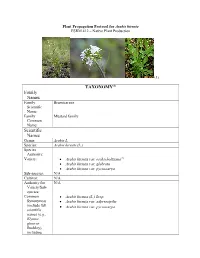

Draft Plant Propagation Protocol

Plant Propagation Protocol for Arabis hirsuta ESRM 412 – Native Plant Production (3) TAXONOMY(2) Family Names Family Brassicaceae Scientific Name: Family Mustard family Common Name: Scientific Names Genus: Arabis L. Species: Arabis hirsute (L.) Species Authority: Variety: Arabis hirsuta var. eschscholtziana(3) Arabis hirsuta var. glabrata Arabis hirsuta var. pycnocarpa Sub-species: N/A Cultivar: N/A Authority for N/A Variety/Sub- species: Common Arabis hirsuta (L.) Scop. Synonym(s) Arabis hirsuta var. adpressipilis (include full Arabis hirsuta var. pycnocarpa scientific names (e.g., Elymus glaucus Buckley), including variety or subspecies information) Common Hairy rockcress Name(s): Species Code ARHI (as per USDA Plants database): GENERAL INFORMATION Geographical range (distribution maps for North America and Washington state) (2) (2) Ecological Beaches, bluffs, rocky slopes, gravel bars and disturbed sites at low to distribution middle elevations(1) (ecosystems it occurs in, etc): Climate and Located on moderately moist to dry sites. Climatic zones can vary from elevation less than 18 inches of annual precipitation up to 60 inches in wetter range climatic zones.(3) Elevation is from sea level to about 1500 feet.(1) Local habitat Moist to mesic meadows, streambanks, rocky slopes and disturbed areas in and the lowland to alpine zones; frequent in BC in and W of the Coast-Cascade abundance; Mountains; N to AK and YT and S to W ID and OR.(4) may include commonly associated species Plant strategy Is either biennial or perennial(1) -

Vascular Plant Species of the Comanche National Grassland in United States Department Southeastern Colorado of Agriculture

Vascular Plant Species of the Comanche National Grassland in United States Department Southeastern Colorado of Agriculture Forest Service Donald L. Hazlett Rocky Mountain Research Station General Technical Report RMRS-GTR-130 June 2004 Hazlett, Donald L. 2004. Vascular plant species of the Comanche National Grassland in southeast- ern Colorado. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-130. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 36 p. Abstract This checklist has 785 species and 801 taxa (for taxa, the varieties and subspecies are included in the count) in 90 plant families. The most common plant families are the grasses (Poaceae) and the sunflower family (Asteraceae). Of this total, 513 taxa are definitely known to occur on the Comanche National Grassland. The remaining 288 taxa occur in nearby areas of southeastern Colorado and may be discovered on the Comanche National Grassland. The Author Dr. Donald L. Hazlett has worked as an ecologist, botanist, ethnobotanist, and teacher in Latin America and in Colorado. He has specialized in the flora of the eastern plains since 1985. His many years in Latin America prompted him to include Spanish common names in this report, names that are seldom reported in floristic pub- lications. He is also compiling plant folklore stories for Great Plains plants. Since Don is a native of Otero county, this project was of special interest. All Photos by the Author Cover: Purgatoire Canyon, Comanche National Grassland You may order additional copies of this publication by sending your mailing information in label form through one of the following media. -

ANATOMICAL CHARACTERISTICS and ECOLOGICAL TRENDS in the XYLEM and PHLOEM of BRASSICACEAE and RESEDACAE Fritz Hans Schweingruber

IAWA Journal, Vol. 27 (4), 2006: 419–442 ANATOMICAL CHARACTERISTICS AND ECOLOGICAL TRENDS IN THE XYLEM AND PHLOEM OF BRASSICACEAE AND RESEDACAE Fritz Hans Schweingruber Swiss Federal Research Institute for Forest, Snow and Landscape, CH-8903 Birmensdorf, Switzerland (= corresponding address) SUMMARY The xylem and phloem of Brassicaceae (116 and 82 species respectively) and the xylem of Resedaceae (8 species) from arid, subtropical and tem- perate regions in Western Europe and North America is described and ana- lysed, compared with taxonomic classifications, and assigned to their ecological range. The xylem of different life forms (herbaceous plants, dwarf shrubs and shrubs) of both families consists of libriform fibres and short, narrow vessels that are 20–50 μm in diameter and have alter- nate vestured pits and simple perforations. The axial parenchyma is para- tracheal and, in most species, the ray cells are exclusively upright or square. Very few Brassicaceae species have helical thickening on the vessel walls, and crystals in fibres. The xylem anatomy of Resedaceae is in general very similar to that of the Brassicaceae. Vestured pits occur only in one species of Resedaceae. Brassicaceae show clear ecological trends: annual rings are usually dis- tinct, except in arid and subtropical lowland zones; semi-ring-porosity decreases from the alpine zone to the hill zone at lower altitude. Plants with numerous narrow vessels are mainly found in the alpine zone. Xylem without rays is mainly present in plants growing in the Alps, both at low and high altitudes. The reaction wood of the Brassicaceae consists primarily of thick-walled fibres, whereas that of the Resedaceae contains gelatinous fibres. -

Lessons from an Inventory of the Ames, Iowa, Flora (1859-2000)

Journal of the Iowa Academy of Science: JIAS Volume 108 Number Article 4 2001 Lessons From an Inventory of the Ames, Iowa, Flora (1859-2000) William R. Norris Western New Mexico University Deborah Q. Lewis Iowa State Universtiy, [email protected] Mark P. Widrlechner Iowa State University, [email protected] Jimmie D. Thompson Richard O. Pope Iowa State University Let us know how access to this document benefits ouy Copyright © Copyright 2001 by the Iowa Academy of Science, Inc. Follow this and additional works at: https://scholarworks.uni.edu/jias Part of the Anthropology Commons, Life Sciences Commons, Physical Sciences and Mathematics Commons, and the Science and Mathematics Education Commons Recommended Citation Norris, William R.; Lewis, Deborah Q.; Widrlechner, Mark P.; Thompson, Jimmie D.; and Pope, Richard O. (2001) "Lessons From an Inventory of the Ames, Iowa, Flora (1859-2000)," Journal of the Iowa Academy of Science: JIAS, 108(2), 34-63. Available at: https://scholarworks.uni.edu/jias/vol108/iss2/4 This Research is brought to you for free and open access by the Iowa Academy of Science at UNI ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Journal of the Iowa Academy of Science: JIAS by an authorized editor of UNI ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. Jour. Iowa Acad. Sci. 108(2):34--63, 2001 Lessons From an Inventory of the Ames, Iowa, Flora (1859-2000) WILLIAM R. NORRISl, DEBORAH Q. LEWIS2*, MARK P. WIDRLECHNER3, JIMMIE D. THOMPSON4 and RICHARD 0. POPE5 lDepartment of Natural Sciences, Western New Mexico University, Silver City, New Mexico 88061 2Department of Botany, Iowa State University, Ames, Iowa 50011-1020 3U.S. -

I INDIVIDUALISTIC and PHYLOGENETIC PERSPECTIVES ON

INDIVIDUALISTIC AND PHYLOGENETIC PERSPECTIVES ON PLANT COMMUNITY PATTERNS Jeffrey E. Ott A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Biology Chapel Hill 2010 Approved by: Robert K. Peet Peter S. White Todd J. Vision Aaron Moody Paul S. Manos i ©2010 Jeffrey E. Ott ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Jeffrey E. Ott Individualistic and Phylogenetic Perspectives on Plant Community Patterns (Under the direction of Robert K. Peet) Plant communities have traditionally been viewed as spatially discrete units structured by dominant species, and methods for characterizing community patterns have reflected this perspective. In this dissertation, I adopt an an alternative, individualistic community characterization approach that does not assume discreteness or dominant species importance a priori (Chapter 2). This approach was used to characterize plant community patterns and their relationship with environmental variables at Zion National Park, Utah, providing details and insights that were missed or obscure in previous vegetation characterizations of the area. I also examined community patterns at Zion National Park from a phylogenetic perspective (Chapter 3), under the assumption that species sharing common ancestry should be ecologically similar and hence be co-distributed in predictable ways. I predicted that related species would be aggregated into similar habitats because of phylogenetically-conserved niche affinities, yet segregated into different plots because of competitive interactions. However, I also suspected that these patterns would vary between different lineages and at different levels of the phylogenetic hierarchy (phylogenetic scales). I examined aggregation and segregation in relation to null models for each pair of species within genera and each sister pair of a genus-level vascular plant iii supertree. -

Vascular Plant Species Checklist and Rare Plants of Fossil Butte National

Vascular Plant Species Checklist And Rare Plants of Fossil Butte National Monument Physaria condensata by Jane Dorn from Dorn & Dorn (1980) Prepared for the National Park Service Northern Colorado Plateau Network By Walter Fertig Wyoming Natural Diversity Database University of Wyoming PO Box 3381, Laramie, WY 82071 9 October 2000 Table of Contents Page # Introduction . 3 Study Area . 3 Methods . 5 Results . 5 Summary of Plant Inventory Work at Fossil Butte National Monument . 5 Flora of Fossil Butte National Monument . 7 Rare Plants of Fossil Butte National Monument . 7 Other Noteworthy Plant Species from Fossil Butte National Monument . 8 Discussion and Recommendations . 8 Acknowledgments . 10 Literature Cited . 11 Figures, Tables, and Appendices Figure 1. Fossil Butte National Monument . 4 Figure 2. Increase in Number of Plant Species Recorded at Fossil Butte National Monument, 1973-2000 . 9 Table 1. Annotated Checklist of the Vascular Plant Flora of Fossil Butte National Monument . 13 Table 2. Rejected Plant Taxa . 32 Table 3. Potential Vascular Plants of Fossil Butte National Monument . 35 Appendix A. Rare Plants of Fossil Butte National Monument . 41 2 INTRODUCTION The National Park Service established Fossil Butte National Monument in October 1972 to preserve significant deposits of fossilized freshwater fish, aquatic organisms, and plants from the Eocene-age Green River Formation. In addition to fossils, the Monument also preserves a mosaic of 12 high desert and montane foothills vegetation types (Dorn et al. 1984; Jones 1993) and over 600 species of vertebrates and vascular plants (Beetle and Marlow 1974; Rado 1976, Clark 1977, Dorn et al. 1984; Kyte 2000). From a conservation perspective, Fossil Butte National Monument is especially significant because it is one of only two managed areas in the basins of southwestern Wyoming to be permanently protected and managed with an emphasis on maintaining biological processes (Merrill et al. -

Tower Mustard, Bwllpwllblod Y Ffwch BRASSICACEAE SYN.: Turritis Glabra (L.), Arabis Perfoliata Lam

Arabis glabra (L.) Tower mustard, Bwllpwllblod y ffwch BRASSICACEAE SYN.: Turritis glabra (L.), Arabis perfoliata Lam. Status: Vulnerable Lead partner: Plantlife International Status in Europe: Not threatened 28 10-km squares post 1987 UK BAP Priority Species since 1998 UK Biodiversity Action Plan: The following are the current targets following the 2001 Targets Review: T1 - Maintain the natural range of this species in Britain. T2 - Establish populations at five sites within its historic range by 2008. T3 - Establish an ex-situ programme to protect genetic diversity, create a reserve population and to provide experimental material. Progress on targets as reported in the UKBAP 2002 reporting round can be viewed by selecting this species and logging in as a guest on the following web page: http://www.ukbap.org.uk/2002OnlineReport/mainframe.htm. The full Action Plan for Arabis glabra can be viewed on the following web page: http://www.ukbap.org.uk/UKPlans.aspx?ID=106. Contents 1 Morphology, Identification, Taxonomy & Genetics ............................................... 2 1.1 Morphology & Identification ............................................................................ 2 1.2 Taxonomic Considerations .............................................................................. 2 1.3 Genetic implications ...................................................................................... 3 2 Distribution & Current Status ........................................................................... 3 2.1 World ......................................................................................................... -

Mandakova TPC2010, Suppl Mat.Pdf

Supplemental Data. Mandáková et al. (2010). Plant Cell 10.1105/tpc.110.074526 Supplemental Figure 1. A Three-Way Comparison of the Relative Position of Corresponding Synteny Blocks of Stenopetalum nutans (SN), S. lineare (SL) and Ballantinia antipoda (BA) Relative to the Reference Ancestral Crucifer Karyotype (ACK). In the main panel of the image, each of the three modern karyotypes is presented in a radial layout. Within each of the three karyotypes, ideograms are ordered and oriented in the outward direction (corresponding to the same counter-clockwise scale progression of Figure 3). Each line connects a pair of genomic positions on two different modern genomes that are syntenically related to the same genomic block in the ACK. For example, the light-blue line at the top of the figure between SL and SN corresponds to synteny with the genomic block U2 on AK7. Each of the eight small panels shows synteny relationships between the three modern genomes for a specific ancestral chromosome (AK1-8). Supplemental Data. Mandáková et al. (2010). Plant Cell 10.1105/tpc.110.074526 Supplemental Figure 2. The Unique Rearrangement of the AK8(#1)-like Homoeologue Shared by All Analyzed Species. This rearrangement was mediated by two subsequent paracentric inversions involving two thirds of genomic block W1 and a major part of X1. In S. lineare, block V1 underwent a secondary translocation to another chromosome. The rearrangement not shown for Arabidella eremigena and Blennodia canescens. Supplemental Data. Mandáková et al. (2010). Plant Cell 10.1105/tpc.110.074526 Supplemental Figure 3. Phylogeny of the Malate Synthase (MS) (TrN + Γ + I) Showing the Position of Sequences from the Australian Species (in Bold) in the Context of Other Brassicaceae Taxa.