SAGE De La Baie De Saint Brieuc

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Préfecture Des Côtes-D'armor

Préfecture des Côtes-d'Armor Demandes d'autorisation d'exploiter parvenues à la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor entre le 20 octobre et le 2 novembre 2016. Références Date Date limite Propriétaire Commune Communes des cadastrales Superficie Commune d’enregistrement de dépôt des ou Demandeur Siège du N° dossier biens sollicités ou ateliers (ha) Propriétaire De la demande Demandes Mandataires Demandeur Hors sol repris complète Concurrentes M. et Mme Elie & Yvette ANDEL ZB 3, ZB 4, ZB 77, ZA 31 5,95 PLANGUENOUAL GAEC GILLOT PLANGUENOUAL C22160231 20/10/16 20/12/16 GUILLAUME Mme LE DIOURON Germaine/ BOURBRIAC ZA 35, ZA 97, ZA 115 3,7 SAINT BRIEUC EARL DU CHENE GURUNHUEL C22160237 20/10/16 20/12/16 chez ACAP BOURBRIAC ZR 6, ZR 8, ZR 18, XT 60 6,92 DANIEL Guy PONT MELVEZ GAEC DE BEAU SOLEIL BOURBRIAC C22160267 27/10/16 27/12/16 BOURSEUL YA 17, YC 32 5,19 ARDITI Anne TOULOUSE SCEA AGRISOL BOURSEUL C22160227 21/10/16 21/12/16 Atelier porcin : 60 pl. Maternité+ 204 pla. Gestante verraterie+25 pl. BREHAND 0 CHERDO Yannick et Hélène BREHAND EARL HINAULT BREHAND C22160234 24/10/16 24/12/16 Quarantaine infirmerie+1960 P.E. +1064 P.S. EARL CHEVANCE COADOUT A 710 1,07 LANDOYS Jean-Baptiste PLOUFRAGAN PLESIDY C22160268 28/10/16 28/12/16 GWENAELLE COETMIEUX ZD 46 0,93 Commune de COETMIEUX COETMIEUX EARL DOUARD LAMBALLE C22160228 21/10/16 21/12/16 COETMIEUX ZD 47, ZD 48 3,17 JEGU Michel COETMIEUX EARL DOUARD LAMBALLE C22160228 21/10/16 21/12/16 GAUSSON ZC 54 1,01 LAMANDE Jean-Pierre SAINT BRIEUC MERCIER Olivier GAUSSON -

13 Périrurbain

Mise à jour des horaires Chrono’ du 2 mars 2020 Utilisez les services Chrono’s en 2 temps, 1-JE RÉSERVE ! 3 mouvements ! 2-JE VOYAGE ! 1-ALLÔ ? J’appelle le au plus tard la veille de mon trajet 2-EN ROUTE ! 3-ON RENTRE ! avant 17h (pour le Le jour de mon Pour mon retour, je lundi, le vendredi déplacement, un me présente à l’arrêt précédent avant 17h). véhicule vient me défini 5 mn avant Un conseiller me chercher à mon l’heure indiquée. Le renseigne, enregistre domicile à l’heure qui bus me déposera à ma réservation et me m’aura été indiquée mon domicile. confirme les horaires. par le conseiller ou confirmée par courriel la veille. Je suis déposé à l’arrêt de la commune souhaitée. Page 1 /13 PÉRIRURBAIN Plurien Erquy HLoreménanbi hipsumen uniquement sur réservation au Hénansal Pléneuf-Val-André 2 La Bouillie Hénanbihen Saint-Denoual Saint-Alban Hénansal Quintenic Andel SECTEUR DE LAMBALLE-ARMOR Coëtmieux Lamballe-Armor Saint-Denoual Gare SNCF Le Chrono C1 dessert les communes de : Quintenic Plédéliac Pommeret Andel Andel, Bréhand, Coëtmieux, Hénanbihen, Noyal Saint-Rieul Coëtmieux Lamballe - Armor Hénansal, La Malhoure, Lamballe-Armor Gare SNCF Landéhen Plestan Gare SNCF Landéhen, Noyal, Penguily, Plédéliac, 1 Bréhand Plédéliac La Malhoure Pommeret Plestan, Pommeret, Quintenic, Saint- Saint-Trimoël Noyal Saint-Rieul Denoual, Saint-Glen, Saint-Rieul, Saint- Quessoy Saint-Glen Penguily Landéhen Jugon-les-Lacs Plestan Nlle Commune Trimoël, Trébry, . Gare SNCF Bréhand Trébry La Malhoure Hénon Saint-Trimoël Tramain Plénée Jugon 3 Gare SNCF -

PETITE ENFANCE >2020-2023 SCHÉMA INTERCOMMUNAL D

1 682 HAB. Plage du Petit Havre Plage de Tournemine Plage des Rosaires PORDIC Martin Plage 7 105 HAB. PLÉRIN 14 998 HAB. Plage de Saint-Laurent Plage de Nouelles PORT DU LÉGUÉ TRÉMUSON 2 022 HAB. SAINT-BRIEUC LA MÉAUGON Barrage 47 452 HAB. Gare 1 333 HAB. du Gouët LANGUEUX 7 760 HAB. PLOUFRAGAN 11 947 HAB. TRÉGUEUX 8 341 HAB. SAINT-DONAN L’Urne 1 490 HAB. YFFINIAC SAINT-JULIEN 4 991 HAB. 2 104 HAB. PLÉDRAN PLAINE-HAUTE 6 481 HAB. 1 545 HAB. LE LESLAY 153 HAB. SAINT-GILDAS Le Gouët LE FŒIL 1 534 HAB. PLAINTEL LE VIEUX BOURG QUINTIN 4 346 HAB. 3 028 HAB. SAINT-CARREUC SAINT-BRANDAN 1 524 HAB. SAINT-BIHY 2 432 HAB. 246 HAB. Landes de Lanfains LANFAINS PETITE ENFANCE > 2020-2023 SCHÉMA INTERCOMMUNAL1 100 HAB. D’ORIENTATIONS Forêt de Lorge ROSTRENEN " ÉQUILIBRE ÉQUITE ET ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE EN MATIÈRE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE " LA HARMOYE 407 HAB. La terre, la mer, l’avenir en commun saintbrieuc-armor-agglo.fr BINIC-ÉTAB LES-SUR - M ER / / H I L L ION / / LA H A R M O YE // L A MÉAUG ON // L ANF AINS // L ANG U E U X LAN TIC // LE B ODÉO // LE FŒI L / / L E L ESLAY // L E VIEU X -BOU R G / / P LAI N E-H AUTE // P L AINTEL PLÉD R AN // P L ÉRIN // PLŒUC-L'H ERM ITA GE // PLOUFR A G AN // PLOU R H AN / / PORDI C // Q U INTIN SAINT-B I HY / / SAINT-B R A N DAN / / S A I N T-BRIEUC // S AINT-CARR EUC / / SAIN T-DONAN // SAI NT-G ILD AS SAIN T - J U L I EN / / SAIN T-QUAY-POR TRI E U X / / TRÉGU E U X // TRÉMUSON / / TR ÉVEN EUC / / Y FFIN IAC GLOSSAIRE Schéma Intercommunal d’Orientations Petite Enfance ADFAAM 22 : Association Départementale -

St-Brieuc | Quintin | Rostrenen

ligne 5 ST-BRIEUC > QUINTIN > ROSTRENEN DU 2 SEPTEMBRE 2019 AU 3 JUILLET 2020 ST-BRIEUC > QUINTIN > ROSTRENEN ligne 5 Le réseau de transport devient de la Région Bretagne POUR LA DESSERTE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES > ACCESSIBLE A TOUS Période scolaire LMmJV LMmJV L____ __m__ __m__ LM_JV D Période scolaire LMmJV_ LMmJVS LMmJVS LMmJVS LM_JV_ LMmJV_ LMmJV_ | LMmJV_ Particularités de service A A Vacances scolaires (hors été) | LMmJVS LMmJVS LMmJVS | | | LMmJV_ LMmJV_ ST-BRIEUC Gare routière Robien 7:30 8:35 12:30 14:10 16:00 18:15 PLOUFRAGAN Villes Moisan 7:37 8:44 | | | | Particularités de service B Les Croix 7:39 8:46 | | | | LANGUEUX Espace cial 16:20 17:40 Zoopôle 7:40 8:47 12:41 14:20 16:12 | LIGNE ST-BRIEUC Gare routière Robien 8:40 12:33 16:33 17:10 17:40 17:40 17:51 18:15 18:35 Les Châtelets 7:41 8:49 I | | | Où prendre le car à St Brieuc ? Pré Rio 7:42 | | | | | PLOUFRAGAN Zoopôle 8:51 12:41 16:41 17:21 | 17:51 17:59 18:24 18:46 Rocher Goéland 7:43 8:52 | | | | 5 ST-JULIEN Centre 8:58 | 16:48 | | 17:58 | | | ST-JULIEN Centre 7:47 7:35 8:53 12:48 | | | Croix Dolo D790 9:00 | 16:50 | | 18:00 | | | Lot. des Plantes | 7:37 | | | | | PLAINTEL Gare SNCF 9:01 | 16:51 | | 18:01 | | | Ville Anna | 7:41 | | | | | Malakoff 9:03 | 16:53 | | 18:03 | | | Croix Dolo - arrêt Tub | 7:43 | | | | | La Saudraie | 7:45 | | | | | Ville Gourelle | 12:49 | 17:29 | | 18:07 18:31 18:54 ST-BRIEUC | QUINTIN | ROSTRENEN Croix Dolo D790 7:48 | 8:55 12:49 | | | Mairie | 12:51 | 17:31 | | 18:09 18:32 18:56 PLAINTEL Gare SNCF 7:49 7:47 8:57 12:50 14:26 16:22 | -

Liste Des Zones Géographiques 2021

Annexe 2.A Liste des 18 zones géographiques Zone Circonscription Commune Nature code RNE Code postal Zone N°01 LANNION CAMLEZ Primaire 0221449F 22450 Zone N°01 LANNION CAOUENNEC Primaire 0220775Y 22300 Zone N°01 LANNION COATREVEN Primaire 0220797X 22450 Zone N°01 LANNION KERMARIA SULARD Primaire 0220893B 22450 Zone N°01 LANNION LANNION Primaire 0220937Z 22300 Zone N°01 LANNION LANNION Primaire 0220942E 22300 Zone N°01 LANNION LANNION Primaire 0220944G 22300 Zone N°01 LANNION LANNION Elémentaire 0221042N 22300 Zone N°01 LANNION LANNION Primaire 0221115T 22300 Zone N°01 LANNION LANNION Primaire 0221560B 22300 Zone N°01 LANNION LANNION Maternelle 0221581Z 22300 Zone N°01 LANNION LANNION Primaire 0221861D 22300 Zone N°01 LANNION LOUANNEC Primaire 0221089P 22700 Zone N°01 LANNION PERROS GUIREC Primaire 0221443Z 22700 Zone N°01 LANNION PERROS GUIREC Primaire 0221720A 22700 Zone N°01 LANNION PLEUMEUR BODOU Maternelle 0220276F 22560 Zone N°01 LANNION PLEUMEUR BODOU Primaire 0220278H 22560 Zone N°01 LANNION ROSPEZ Primaire 0220661Z 22300 Zone N°01 LANNION ST QUAY PERROS Elémentaire 0220428W 22700 Zone N°01 LANNION ST QUAY PERROS Maternelle 0221636J 22700 Zone N°01 LANNION TREBEURDEN Primaire 0220458D 22560 Zone N°01 LANNION TREGASTEL Primaire 0221096X 22730 Zone N°01 LANNION TRELEVERN Primaire 0221503P 22660 Zone N°01 LANNION TREVOU TREGUIGNEC Primaire 0221424D 22660 Zone N°02 LANNION LANVELLEC Primaire 0221784V 22420 Zone N°02 LANNION PLESTIN LES GREVES Maternelle 0221473G 22310 Zone N°02 LANNION PLESTIN LES GREVES Elémentaire 0221492C 22310 -

Leff Armor Communauté ENQUETE

Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi) valant programme local de l’habitat (PLUiH) Abrogation des cartes communales de Tréméven, Le Faouët, Gommenec’h, Le Merzer, Bringolo et Saint Pever. Dossier E20000070/35 Leff Armor Communauté Côtes d’Armor Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUiH), Abrogation des cartes communales des communes de Tréméven, Le Faouët, Gommenec’h, Le Merzer, Bringolo et Saint-Pever. --------------------------------------------- ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE (26 octobre – 27 novembre 2020) ----------------------------------------------- PARTIE 2 – CONCLUSIONS ET AVIS Jacques, SOUBIGOU, présidente de la commission d’enquête Jean-Pierre, SPARFEL, Pascale LE FLOCH-VANNIER membres de la commission d’enquête 1 Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi) valant programme local de l’habitat (PLUiH) Abrogation des cartes communales de Tréméven, Le Faouët, Gommenec’h, Le Merzer, Bringolo et Saint Pever. Dossier E20000070/35 PARTIE 2 – CONCLUSIONS ET AVIS 1. RAPPEL DU PROJET OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 2. BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE 3. APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR LE DOSSIER 4. APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR LE PROJET, LES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) 4.1 Observations générales sur le projet de PLUi a) Le scénario retenu de développement à 10 ans, b) Les besoins en logements et la consommation foncière induite c) L’adéquation entre la gestion des eaux usées et l’évolution de la population d) La revitalisation des centres-bourgs -

Au Cœur Du Penthièvre : Lamballe, Jugon, Moncontour, Turnegoët

Au Cœur du Penthièvre — Lamballe — Jugon — Moncontour - Turnegoët - DU MÊME AUTEUR Ouvrages actuellement disponibles : Iconographie des tombes et Derrières de Bretagne — in 8° de 14 pages — nombreux croquis. — Saint-Brieuc, Prud'homme, 1924, au prix de 30 francs. Dans le Regaire de Tréguier — in-8° de 20 pages, carte et 30 croquis. — Saint-Brieuc, Presses Bretonnes, 1939 — au prix de 50 francs. Manoirs bretons des Côtes-du-Nord — 8 planches autographiées sur 2 feuilles bristol, à encadrer — au prix de 30 francs la série. Il reste quelques exemplaires de ces planches d'un ouvrage épuisé. De la Légende des Juveigneurs — in-8° de 6 pages de texte et 8 planches de documents héraldiques, avec carte. — Saint-Brieuc, Presses Bretonnes, 1943 — au prix de 25 francs. Le Bois-de-la-Roche et ses seigneurs — la Sainte de Néant — in-8° de 15 pages, vue du château et portraits. — Saint-Brieuc, Armand Prud'homme, 1946 — au prix de 50 francs. Documents héraldiques du département d'Ille-et-Vilaine — in-8° de 120 pages et 72 croquis. — Saint-Brieuc, Armand Prud'homme, 1946 — au prix de 150 francs. Le canton et la chastellenie de Corlay — in-8° de 68 pages, cartes et Il planches de croquis. — Saint-Brieuc, Presses Bretonnes, 1946 — au prix de 150 francs. Quintin-Avaugour — in-8° de 78 pages, carte et 23 planches de cro- quis. — Saint-Brieuc, Presses Bretonnes, 1947 — au prix de 200 francs. ^ Monuments ruraux du Trécor et du Goëllo — in-8° de 48 pages, carte et 40 planches de croquis. — Saint-Brieuc, Presses Bretonnes, 1948 — au prix de 250 francs. -

Ka E M Sehenswürdigke En

m Kae M m CÔTES d’ARMOR BESICHTIGUNGEN Soyez curieux m AUSSTELLUNGEN Sehenswürdigkeen m de nature KONZERTE KONFERENZEN SAISON m m abbayebeauport.com I Rue de Beauport - PAIMPOL m La Roche-Jaudy Ploumanac'h, Perros-Guirec Ile de Bréhat Baie de Saint-Brieuc Cap Fréhel m Besichtigungen Events Workshops für Kinder Freiluftkino Das Geheimnis 2020 der plédéliac m Ruinen côtes-d’armor K m cotesdarmor.com Flugplatz Bahnhof SNCF-TGV Châtelaudren-Plouagat Plouagat Châtelaudren Dampfzug / Bummelzug m Fremdenverkehrsamt Kunst- und geschichtsträchtige Stadt - Historische Stadt m Malerische Kleinstadt m Schönstes Dorf Frankreichs Sehenswerte Gemeinde Sehenswerte ländliche Gemeinde m Seebad m m Angebote für Familien m Netzpartner-Seebad „Sensation Bretagne“ Lamballe-Armor Ökotourismus m m Mountainbike-Station DINAN Blumengeschmücktes Dorf (4 Blumen) m m m Blumengeschmücktes Dorf m (1-3 Blumen) Sehenswürdigkeit, Aussichtspunkt m Museum / Ausstellung m Nationalgestüt Schloss / Burg m Abtei / Kathedrale Kirche / Kapelle Wind-/ Wasser-/ Gezeitenmühle Ausgrabungsstätte m Megalithstätte m Naturschutzeinrichtung der Côtes d’Armor Kultur-/Freizeiteinrichtung m Plouguenast-Langast (Natur-/ Klangpark, Bauwerke) m Zoo von Trégomeur Plouguenast Aquarien-/Terrarienhaus m Tierpark / Zuchtbetrieb m Wald Ausgez. Gartenanlage m Parkanlage Freizeitangebote: Hochseilgarten, Paintball, Karting, Escape Game… m Spielkasino Thalassotherapiezentrum Schwimmbad / Spaßbad m Besuchen Sie mit unseren Freizeitsee Jachthafen Schnellbooten die Blumeninsel Wassersportzentrum -

Plaintel Infos 244:Mise En Page 1

22 février 2008 N° 244 A la Une • A la Une • A la Une • A la Une DIMANCHE 2 MARS, PLAINTEL-PLAINTEL QUAND LE PELOTON ASSURE LE SPECTACLE Neige ou soleil pour la 26ème Plaintel-Plain- tel ? Quelle que soit la météo, notre célè- bre classique cycliste génèrera encore une fois du spectacle et un beau vainqueur, ce dimanche 2 mars. L’itinéraire se compose de deux grandes boucles, l’une de 60 km passant par Ploeuc-sur-Lié, L’Hermitage- Lorge, Le Bodéo, La Harmoye, Lanfains, Quintin et Saint-Brandan ; l’autre de 30 km, repassant par Ploeuc-sur-Lié et bifurquant vers Moncontour, Hénon, Quessoy, Saint- Pratique : dimanche 2 mars, Carreuc. Au total, le peloton passera à départ de la course Plaintel- trois reprises dans le bourg. Trois difficul- Plaintel à 14h à la Gare. 132,5 tés majeures se dresseront sur la route des km. A 14h15, course d’attente coureurs : le col de Lanfains (322 m), les sur circuit fermé, réservée aux hauteurs de l’Armel et la fameuse Côte- juniors, Pass’cyclisme et fémi- Meussue, située à quelques encablures du nines. circuit final de la Gare. Horaires de passage Première course en ligne de la saison dans du peloton : la région, Plaintel-Plaintel est classée Chemin-des-Landes 14h08 • « toutes catégories », d’où une attractivité Plaintel bourg 14h11 • certaine de la part de l’élite bretonne. Plœuc/Lié 14h24 • L’hermi- tage-Lorge 14h31 • Le Bodéo 14h44 • La Harmoye 14h54 • Lanfains 14h59 • Quintin 15h 07 • Saint-Brandan 15h12 • Plaintel Sébastopol 15h21 • Plœuc-sur-Lié 15h34 • Plémy Saint-Laurent 15h40 • Mon- contour 15h49 • Hénon 16h A NOTER AUSSI : • Saint-Carreuc 16h08 • le matin à partir de 8h30, randonnée cyclo- Côte de Saint-Guihen 16h14 sportive organisée par Plaintel-Vélo-Loisir en • La Secouette 16h16 • faveur de l’Association Camille et Lucas. -

Un Numéro, Un Service, Une Équipe En Renfort Pour Trouver Ensemble Les Meilleures Solutions De Santé Pour Votre Patient(E)

Médecin traitant ou professionnel du secteur DAC social, sanitaire ou médico social ? Est Armor Dispositif d'Appui Vous avez des emplois du temps bien chargés à la Coordination et vous n’avez pas toujours le temps de prendre connaissance CAP SANTÉ Est Armor de toutes les aides et ressources disponibles sur votre territoire. Gratuit, simple, réactif Un numéro, un service, une équipe en renfort pour trouver ensemble les meilleures solutions de santé pour votre patient(e) Tous publics - tous âges - toutes situations DAC Est Armor Dispositif d'Appui à la Coordination Un numéro, une équipe Expertise en coordination au service des médecins et professionnels de santé En appui pour l’accompagnement de votre patient(e), notre équipe pluridisciplinaire de professionnels recherche 02 96 60 95 90 pour vous, les ressources et les aides les plus ecientes coordination-sante.com sur notre territoire, au cas par cas, et facilite leur accès. Ainsi vous avez toutes les cartes pour proposer à votre patient(e) et des solutions Quel territoire ? les meilleurs choix AU VERSO pour favoriser son maintien à domicile. Informations pratiques Quel Territoire ? Tous publics / tous âges / toutes situations Tréveneuc St-Quay-Portrieux Plourhan Erquy Plurien Binic-Étables -sur-Mer Lantic BAIE La Bouillie Pordic Pléneuf DAC DE SAINT-BRIEUC Val-andré Est Armor St-Alban Dispositif d'Appui Hénansal à la Coordination Plérin Planguenoual Trémuson Morieux CAP SANTÉ Est Armor St-Brieuc Hillion Quintenic Langueux La Méaugon Coëtmieux Andel St-Donan Ploufragan Trégueux Yniac Du lundi au vendredi 8h30 - 17h30 Pommeret Lamballe Plédran St-Julien Noyal Le Fœil Plaine-Haute St-Rieul 26 rue de Paris Quessoy Le Leslay Landéhen 22000 Saint-Brieuc St-Gildas Plaintel Quintin Bréhand St-Carreuc La Malhoure Le Vieux-Bourg St-Brandan Hénon St-Trimoël 02 96 60 95 90 [email protected] St-Bihy Moncontour St-Glen Penguilly Lanfains Trédaniel MESSAGERIE SÉCURISÉE Trébry La Harmoye Plœuc- contact-pta22est@ L’Hermitage Plémy Le Bodéo telesantebretagne.org | 11-20-415 coordination-sante.com. -

Secteur De Recrutement Collèges Et Lycées Par Commune

DIRECTION ACADÉMIQUE DES CÔTES D'ARMOR DIVEL * Modifications RS 2020 SECTEURS DE RECRUTEMENTS DES LYCÉES ET COLLÈGES CORRESPONDANTS PAR COMMUNES COMMUNES COLLÈGE DE RATTACHEMENT LYCÉE DE RATTACHEMENT ALLINEUC PLOEUC - L'HERMITAGE Lycée Rabelais - Saint-Brieuc ANDEL LAMBALLE Lycée H. Avril - Lamballe AUCALEUC DINAN - François Broussais Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BEAUSSAIS-SUR-MER (Ploubalay - Trégon - Plessix Balisson) PLANCOET Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BEGARD BEGARD Lycée A. Pavie - Guingamp BELLE-ISLE-EN-TERRE BELLE-ISLE-EN-TERRE Lycée A. Pavie - Guingamp BERHET BEGARD Lycée A. Pavie - Guingamp BINIC - ETABLES-SUR-MER (Binic-Etables sur Mer) ST-QUAY-PORTRIEUX Lycée Freyssinet - Saint-Brieuc BOBITAL DINAN - François Broussais Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BODEO (LE) (Pas d'école) QUINTIN Lycée Rabelais - Saint-Brieuc BON REPOS SUR BLAVET (LANISCAT) ST NICOLAS DU PELEM Lycée A. Pavie - Guingamp BON REPOS SUR BLAVET (PERRET) ROSTRENEN Lycée Sérurier de Carhaix (29) BON REPOS SUR BLAVET (ST GELVEN) GUERLEDAN (Mûr de Bretagne) Lycée F. Bienvenue - Loudéac BOQUEHO PLOUAGAT Lycée Freyssinet - Saint-Brieuc BOUILLIE (LA) ERQUY Lycée H. Avril - Lamballe BOURBRIAC BOURBRIAC Lycée A. Pavie - Guingamp BOURSEUL PLANCOET Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BREHAND MONCONTOUR Lycée H. Avril - Lamballe BREHAT PAIMPOL Lycée Kerraoul - Paimpol BRELIDY PONTRIEUX Lycée A. Pavie - Guingamp BRINGOLO PLOUAGAT Lycée A. Pavie - Guingamp BROONS BROONS Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BRUSVILY DINAN - François Broussais Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BULAT-PESTIVIEN CALLAC Lycée A. Pavie - Guingamp CALANHEL CALLAC Lycée A. Pavie - Guingamp CALLAC CALLAC Lycée A. Pavie - Guingamp CALORGUEN DINAN - Roger Vercel Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan CAMBOUT (LE) PLEMET Lycée F. -

15/12/2020 Procès Verbal

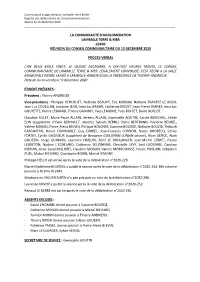

Communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer Registre des délibérations du Conseil communautaire Séance du 15 décembre 2020 __________________________________________________________________________________ LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION LAMBALLE TERRE & MER -22400- RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DECEMBRE 2020 PROCES-VERBAL L'AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE DECEMBRE, A DIX-HUIT HEURES TRENTE, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LAMBALLE TERRE & MER, LÉGALEMENT CONVOQUÉ, S'EST RÉUNI A LA SALLE MUNICIPALE PIERRE LANOË A LAMBALLE-ARMOR SOUS LA PRÉSIDENCE DE THIERRY ANDRIEUX. Date de la convocation : 9 décembre 2020 ETAIENT PRÉSENTS : Président : Thierry ANDRIEUX Vice-présidents : Philippe HERCOUET, Nathalie BEAUVY, Éric MOISAN, Nathalie TRAVERT-LE ROUX, Jean-Luc COUELLAN, Josianne JEGU, Jean-Luc BARBO, Catherine DREZET, Jean-Pierre OMNES, Jean-Luc GOUYETTE, Pierre LESNARD, Thierry GAUVRIT, Yves LEMOINE, Yves RUFFET, David BURLOT. Claudine AILLET, Marie-Paule ALLAIN, Jérémy ALLAIN, Gwenaëlle AOUTIN, Carole BERECHEL, Cécile EON (suppléante d’Yvon BERHAULT, absent), Sylvain BERNU, Denis BERTRAND, Paulette BEUREL, Valérie BIDAUD, Pierre-Alexis BLEVIN, Philippe BOSCHER, Suzanne BOURDÉ, Nathalie BOUZID, Thibault CARFANTAN, Daniel COMMAULT, Guy CORBEL, Jean-François CORDON, Nicole DROBECQ, Céline FORTIN, Cyrille GAIGNEUX (suppléant de Benjamin GUILLERME-JUNbIN absent), Alain GENCE, Alain GOUEZIN, Serge GUINARD, Laurence HAQUIN, René LE BOULANGER, Jean-Michel LEBRET, Pascal LEBRETON, Nadine L’ECHELARD, Catherine LELIONNAIS, Christelle LEVY, Joël LUCIENNE, Caroline MERIAN, Anne-Gaud MILLORIT, Claudine MOISAN, Valérie MORFOUASSE, Nicole POULAIN, Sébastien PUEL, Michel RICHARD, Christophe ROBIN, Michel VIMONT. Philippe HELLO est arrivé après le vote de la délibération n°2020-229 Marie-Madeleine BOURDEL a quitté la séance après le vote de la délibération n°2020-244. Elle a donné pouvoir à Jérémy ALLAIN.