TSPU Vestnik

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

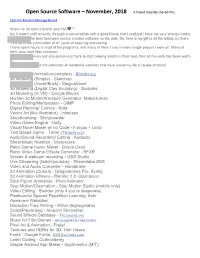

Open Source Software – November, 2018 a Friend Recently Shared This: Click for Related Message Board

Open Source Software – November, 2018 A friend recently shared this: Click for Related Message Board Share for an artist friend in your life!❤️ So, it wasn't until recently, through a conversation with a good friend, that I realized I have the very strange hobby of collecting the best free/open source creative software on the web. So, here is my gift to all the artists out there. This list is the culmination of 6+ years of scouring and testing. I have spent hours in most of the programs, and many of them I use in every single project I work on. Many of them also have Mac versions! If this enables even just one person out there to start making what's in their soul, then all the work has been worth it. Also! Bonus prize is the collection of wonderful websites that have saved my life a couple of times! 3d Modeling/Animation(complex) - Blender.org 3d Modeling (Simple) - Sketchup 3d Modeling (Voxel/Brick) - MagicaVoxel 3d Modeling (Digital Clay Sculpting) - Sculptris 3d Modeling (in VR) - Google Blocks Human 3d Model/Armature Generator- MakeHuman Photo Editing/Maniputaion - GIMP Digital Painting/ Comics - Krita Vector Art (like illustrator) - Inkscape Storyboarding - Storyboarder Video Game Engine - Unity Visual Novel Maker w/ no Code - Fungus + Unity Text Based Game - Twine (Twinery.org) Audio/Sound Recording/ Editing - Audacity Sheet Music Notation - Musescore Retro Game music Maker - Bosca Ceoil Retro Video Game Effects Generator - BFXR Screen & webcam recording - OBS Studio Live Streaming (twitch/youtube) - Streamlabs OBS Video and Audio -

Software Used in Seven Oaks School Division

Seven Oaks School Division is providing technology for the continuous growth, development and maintenance of the high quality level of education that we are providing to our students. We are regularly adapting to the fast paced technology changes in the industry and constantly integrating technology with curriculum for pedagogical purposes to enhance our students’ learning experience. These are the majority of the Technology/ Application that we are providing in our Curriculum: G-Suite for Education and Microsoft Office 365 – These are the two leading cloud based applications being used in the industry SharePoint - a web-based collaborative platform that integrates with Microsoft Office Adobe Products (Adobe Creative Cloud / CS5 and CS6) Xello – College and Career Readiness Software Microsoft Office Desktop Apps / Pro Plus – Seven Oaks is a Microsoft Shop which take advantage of the Management System and Infrastructure that we currently have Pilot Programs: Headrush – Project Based Learning Management System Microsoft Teams - unified communications platform that combines persistent workplace chat, video meetings, file storage, and application integration. Integrates with Office 365 Music Apps: • Mixcraft • LMMS • Audacity • Note flight • Audio Tool • SOundtrap • Goldwave Any Chrome Web Store Apps and Google Play App for education can be enabled as per request as long as we see it fit for use Pedagogically Other Software Applications for Education in Early Years, Middle Years, Senior Years, Adult Education Programs can be found below. We have a number of Online Resources and Educational Video Streaming that we use thru our BZERC Library and Education Resource Center. (Please see link below) http://www.7oaks.org/Resources/BZERC/Pages/default.aspx Web Applications and Educational Internet resources are also being used in a regular basis and being kept up date to adapt with fast paced technology changes in Curriculum. -

Introduction to Computational Techniques

Chapter 2 Introduction to Computational Techniques Computational techniques are fast, easier, reliable and efficient way or method for solving mathematical, scientific, engineering, geometrical, geographical and statis- tical problems via the aid of computers. Hence, the processes of resolving problems in computational technique are most time step-wise. The step-wise procedure may entail the use of iterative, looping, stereotyped or modified processes which are incomparably less stressful than solving problems-manually. Sometimes, compu- tational techniques may also focus on resolving computation challenges or issues through the use of algorithm, codes or command-line. Computational technique may contain several parameters or variables that characterize the system or model being studied. The inter-dependency of the variables is tested with the system in form of simulation or animation to observe how the changes in one or more parameters affect the outcomes. The results of the simulations, animation or arrays of numbers are used to make predictions about what will happen in the real system that is being studied in response to changing conditions. Due to the adoption of computers into everyday task, computational techniques are redefined in various disciplines to accommodate specific challenges and how they can be resolved. Fortunately, computational technique encourages multi-tasking and interdisciplinary research. Since computational technique is used to study a wide range of complex systems, its importance in environmental disciplines is to aid the interpretation of field measurements with the main focus of protecting life, prop- erty, and crops. Also, power-generating companies that rely on solar, wind or hydro sources make use of computational techniques to optimize energy production when extreme climate shifts are expected. -

The Ultimate Free Software Altenratives

Category Project Name URL Platforms supported Alternative to paid product 3d Modeling/Animation (complex) Blender.org https://www.blender.org/ Adobe , AutoDesk Maya ($3,675) 3d Modeling (Simple) Sketchup https://www.sketchup.com/ Corel Draw ? 3d Modelling (Voxel/Brick) MagicaVoxel https://ephtracy.github.io/ Corel Draw ? 3D Modeling (Digital Clay Sculpting) Sulptris https://pixologic.com/sculptris/ Corel Draw ? 3D Modeling (In VR) Google Blocks https://arvr.google.com/blocks/ Human 3D (Model/Armature generator) MakeHuman http://www.makehumancommunity.org/ CAD FreeCAD Windows, macOS, Linux AutoCAD ($4,195 and up) Photo Editing/Manipulation GIMP https://www.gimp.org/ Windows, macOS, Linux Photoshop ($19.99 per user per month) Digital Painting/Comics Krita https://krita.org/en/ Adobe Ilustrator Vector Art. Inkspace https://inkscape.org/ Windows, macOS, Linux Illustrator ($19.99 per user per month), CorelDraw($429) Graphic/Drawing Dia Windows, macOS, Linux Visio Professional($589.99) StoryBoarding Storyboarder https://wonderunit.com/storyboarder/ Adobe Ilustrator Video Game Engine Unity https://unity.com/ Visual Novel Maker w/no Code Fungus + Unity https://fungusgames.com/ Text Vased Game (Non linear stories) Twine https://twinery.org/ Audio / Sound Recording/Editing Audacity https://www.audacityteam.org/ Apple LogicPro ($199.99), FL Studio Producer Edition ($199) Sheet Music Notation Musescore https://musescore.org/en Retro Game Music Maker Bosca Ceoil https://boscaceoil.net/ Retro Video Game Effects Generator BFXR https://www.bfxr.net/ Audio/Music -

Animator Free Download

Animator free download click here to download Results 1 - 30 Plastic Animation Paper is a software designed to animate a hand drawn License: Free; OS: Linux; Language: FR; Version: Download. Pencil2D is a simple 2D animation, drawing and painting application that lets you create traditional hand-drawn animation using both bitmap and Download now ! Pencil2D is completely open source and free to use even commercially!. Description. WordPress animator free: This is a great tool for the realization of your creative ideas. With its help you can attract customers and make your original. Aurora 3D Animation Maker can turn texts into eye-popping 3D animations. Free to try aurora3dteam Windows XP/Vista/7/8 Version Full Specs. Download Animator. Free and safe download. Download the latest version of the top software, games, programs and apps in Download Flash Animation. Free and safe download. Download the latest version of the top software, games, programs and apps in Animaker is an online do-it-yourself (#DIY) animation video maker that brings studio quality presentations within everyone's reach. Animated Videos, Done. Jul 30, That is why we created a list of the best free animation software on both A completely free program that you can download and install on all. Oct 6, Here is a list of best Free Animation software 2D as well as 3D for beginners as well as pro users. The download links are also given for these. Best Animation Free Video Clip Downloads from the Videezy community. Animation Free Video Clips licensed under creative commons, open source, and . OpenToonz - Open-source Animation Production Software to Develop and Create ALL Together.