Plan De Gestion 2013-2022

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

(Appb) Des Tourbières De L'isle-Cremieu, Du

Direction Départementale des Territoires Service Environnement Grenoble, le 2 juillet 2019 NOTE DE PRÉSENTATION DU PROJET D'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB) DES TOURBIÈRES DE L’ISLE-CREMIEU, DU BAS-DAUPHINE ET DE L’EST-LYONNAIS PHASE 2 : - APPB du marais de La Besseye (communes de Saint-Romain-de-Jalionas et de Villemoirieu) - APPB de la tourbière de la Bryne (commune de Charette) - APPB des tourbières des lacs Dauphin (commune de Bouvesse-Quirieu) - APPB du marais des Ecorrées (commune d’Arandon-Passins) - APPB de la tourbière de la Gaille (commune d’Optevoz) - APPB des Léchères de la Gorge (commune de Creys-Mépieu) - APPB du marais du Grand Plan (commune de Saint-Romain-de-Jalionas) - APPB du marais des Luippes (commune de Creys-Mépieu) - APPB du marais de Marlieu (commune de Bouvesse-Quirieu) - APPB de la Léchère de Molletunay (commune de Tignieu-Jameyzieu) - APPB de la tourbière du lac de Moras (commune de Moras) - APPB du marais de Pételin (communes de Corbelin et de Granieu) - APPB de la tourbière des Planches (commune d’Optevoz) - APPB de la tufière du Moulin de Vallière (commune de Montalieu-Vercieu) - APPB de la tourbière du Vert (commune de Creys-Mépieu) Contexte général En 2005, la commission des sites décide d’instruire une procédure réglementaire de type Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) sur l’ensemble des tourbières de plus d'un hectare des différents districts naturels du département de l’Isère. Cette démarche fait suite au double constat de l’intérêt patrimonial des tourbières et de la nécessité de les préserver des menaces de disparition ou d’altération. -

Fonds Des Archives Du Château Chapeau-Cornu 15 J 1-214

Archives départementales de l’Isère Fonds des archives du château Chapeau-Cornu 15 J 1-214 répertoire numérique par Vital Chomel directeur des services d’archives de l’Isère Archives départementales de l’Isère Archives départementales de l’Isère Archives départementales de l’Isère 15 J – Fonds château de Chapeau-Cornu SOMMAIRE 15 J 1-166 Seigneurie de Chapeau-Cornu. 1339-an V 1-2 Famille Labre 1339-1433 3-12 Famille de Grolée 1470-1782 13-14 Famille de Rame 1485-1697 15 Famille de Gélas de Leberon 1656-1724 16-30 Famille de Micha de Burcin 1524-1749 31-33 Famille de Grammont 1652- an V 34-37 Famille Barge de Certeau 1724-1869 38-149, 166 Château de Chapeau-Cornu : bâtiments et domaines, dont terriers. 1471-1883 150-153 Justice seigneuriale de Chapeau-Cornu. 1605-1778 154-155 Justice seigneuriale de Saint-Chef. 1451-1765 156-165 Procédures diverses relatives à la seigneurie de Chapeau-Cornu. 1620-1782 15 J 167-186 Maison forte de Beauvenis. 1383-1745 15 J 187-201 Localités dauphinoises. 1430-1793 Bourgoin, Brangues, Chaleyssin, Crucilieu, Demptézieu et Saint- Savin, Genas, Maubec, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Marcel- Bel-Accueil, Trieux (mandement de Saint-Chef), Vasselin, Vézeronce, Vignieu 15 J 202-214 Familles dauphinoises. 1530-an VII Archives départementales de l’Isère Archives départementales de l’Isère 2 Archives départementales de l’Isère 15 J – Fonds château de Chapeau-Cornu INVENTAIRE 15 J 1-166 Seigneurie de Chapeau-Cornu. 15 J 1-2 Famille Labre. 1339-1433 1 Terrier reçu pour noble Jeanne Labre, veuve de noble Jaquemet Labre, damoiseau, seigneur de Chapeau-Cornu, et usufruitière du quart de ses biens, par Jean Mistral, notaire à Saint-Chef : reconnaissances pour des tènements sis à Sermérieu, Ossée, Passins, Chassin, Bachelin, Morestel, Crevière, Courtenay, Tyrieu, Faverges de Mépieu et Chanizieu, le Devin, Arandon « Feranon » et Saint-Sorlin. -

Le Groupe Archeologie Et Histoire De Morestel & Sa

1 LE GROUPE ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DE MORESTEL & SA REGION SON HISTOIRE DEPUIS 1974 Le vendredi 8 juin 1973, plusieurs Morestellois dont Messieurs Dominique Rutler, Claude Cheylan et Monsieur René Gomot de Courtenay organisent dans une salle de l’Hôtel de Ville de Morestel une réunion ayant pour but la création d’une Section d’Archéologie et d’Histoire ancienne. En fait au sein du Syndicat d’Initiative de la ville, il existe bien une section Archéologie dont René Gomot fait partie mais cette section n’a jamais eu d’activités. Les fouilles et sondages archéologiques qui avaient eu lieu dans la propriété Vallin à Morestel, où est implanté l’actuel Collège François- Auguste Ravier, se sont faits sous la direction du Groupe de Bourgoin- Jallieu. A noter que ces fouilles s’étaient avérées fructueuses : un mur gaulois, différentes céramiques et des monnaies à l’effigie de l’empereur romain avaient été mises au jour, mais tout a été dispersé et a disparu à tout jamais. Revenons à la réunion de juin 1973, la séance est ouverte devant une salle comble et beaucoup de personnes interviennent dans la discussion. A l’issue de la séance, il est procédé à l’élection de membres devant composer le bureau. Sont désignés, une poignée de « passionnés » : Président : Dominique Rutler de Morestel Vice-Président : Gérard Poupon de Bouvesse Dominique Rutler Secrétaire : René Gomot de Courtenay Président de 1974 à 1979 Trésorier : Michel Dechaume du Bouchage L’historien local, Claude Cheylan fait partie de ces « passionnés » mais il souhaite garder son indépendance. René Gomot Michel Dechaume Claude Cheylan Secrétaire de 1974 à 2001 Trésorier de 1974 à 1978 Président de 1988 à 1992 Et depuis 2012 Voulant éviter les démarches administratives le Groupe constitué fonctionne jusqu’à la date du 18 juin 1974 en tant que section du Syndicat d’Initiative de Morestel. -

L'agglomération Secondaire Antique D'optevoz (Isère). Un État Des Connaissances In: Revue Archéologique De Narbonnaise, Tome 38-39, 2005

L’agglomération secondaire antique d’Optevoz (Isère). Un état des connaissances Robert Royet, Catherine Coquidé To cite this version: Robert Royet, Catherine Coquidé. L’agglomération secondaire antique d’Optevoz (Isère). Un état des connaissances. Revue archéologique de Narbonnaise, Presse universitaire de la Méditerranée, 2005, 38 (1), pp.141-155. halshs-01966984 HAL Id: halshs-01966984 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01966984 Submitted on 30 Dec 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Robert Royet Catherine Coquidé L'agglomération secondaire antique d'Optevoz (Isère). Un état des connaissances In: Revue archéologique de Narbonnaise, Tome 38-39, 2005. pp. 141-155. Abstract The multiplication of preliminary soundings in the village of Optevoz, crossed with the results obtained from systematic prospecting in the surrounding countryside, has enabled to update the vision of an antique town we still know little about in spite of ancient discoveries. This article suggests that the status of this gathered settlement was secondary to a large nearby villa. Résumé La multiplication de sondages préalables dans le village d'Optevoz croisés avec les résultats de prospections systématiques des campagnes environnantes permet de renouveler la vision d'une agglomération antique jusqu'ici mal connue malgré des découvertes anciennes. -

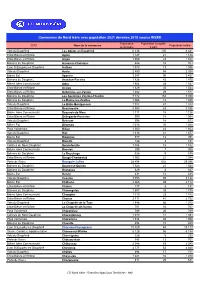

Communes Du Nord Isère Avec Population 2021 Données 2018 Source INSEE

Communes du Nord Isère avec population 2021 données 2018 source INSEE Population Population comptée EPCI Nom de la commune Population totale municipale à part Vals du Dauphiné Les Abrets en Dauphiné 6 336 105 6 441 Entre Bièvre et Rhône Agnin 1 127 21 1 148 Entre Bièvre et Rhône Anjou 1 009 23 1 032 Balcons du Dauphiné Annoisin-Chatelans 686 18 704 Lyon St Exupéry en Dauphiné Anthon 1 073 13 1 086 Vals du Dauphiné Aoste 2 880 54 2 934 Bièvre Est Apprieu 3 347 90 3 437 Balcons du Dauphiné Arandon-Passins 1 828 42 1 870 Bièvre Isère Communauté Artas 1 804 38 1 842 Entre Bièvre et Rhône Assieu 1 529 35 1 564 Entre Bièvre et Rhône Auberives-sur-Varèze 1 482 29 1 511 Balcons du Dauphiné Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 772 158 7 930 Balcons du Dauphiné La Balme-les-Grottes 1 068 12 1 080 Vals du Dauphiné La Bâtie-Montgascon 1 932 41 1 973 Entre Bièvre et Rhône Beaurepaire 4 953 83 5 036 Bièvre Isère Communauté Beauvoir-de-Marc 1 111 15 1 126 Entre Bièvre et Rhône Bellegarde-Poussieu 990 14 1 004 Vals du Dauphiné Belmont 598 14 612 Bièvre Est Bévenais 1 015 20 1 035 Pays Voironnais Bilieu 1 560 43 1 603 Vals du Dauphiné Biol 1 436 41 1 477 Bièvre Est Bizonnes 977 14 991 Vals du Dauphiné Blandin 148 3 151 Collines du Nord Dauphiné Bonnefamille 1 084 18 1 102 Bièvre Isère Communauté Bossieu 299 7 306 Balcons du Dauphiné Le Bouchage 626 9 635 Entre Bièvre et Rhône Bougé-Chambalud 1 363 21 1 384 Porte de l'Isère Bourgoin-Jallieu 28 494 602 29 096 Balcons du Dauphiné Bouvesse-Quirieu 1 523 21 1 544 Balcons du Dauphiné Brangues 629 8 637 Bièvre Est -

Le Trait D'union

Sermérieu I Trait d’union 46 Le Trait d’union Mairie Bulletin municipal n°46 Sermérieu • 2020 1 www.sermerieu.frwww.sermerieu.fr Sermérieu I Trait d’union 46 Sermérieu I Trait d’union 46 sommaire la mairie Conseil municipal des enfants 2 Édito 3 Compte administratif 4 Informations pratiques 4 Urbanisme 5 LE CONSEIL MUNICIPAL DES Concours des maisons fleuries 6 ENFANTS 2019/2020 Informations communales 7 Commission environnement / 8 / 9 Le vendredi 18 octobre les élèves de CM1 et CM2 cadre de vie ont élu leur nouveau conseil municipal des enfants pour la session 2019-2020. 15 enfants ont été élus : la vie du village 7 CM1 et 8 CM2. Le broyage, le déneigement 10 Boule lyonnaise Les nouveaux élus : 10 Commission jeunesse 11 Commission animation Lucas Cheruel, Juliann Barquin, Antonin Soulage, 12 Lilian Peteilh, Lola Perrichon, Jessie Picard, Alexi Animations de Noël / Téléton 13 Denize, Lucas Ballefin, Thibaut Gianessi, Louison CCAS 14 / 15 Morel, Eva Ranc, Léa Varnet, Morgane Josserand, L’école 16 / 17 État civil 18 / 19 Hugo Treffot, Nathaël Dalex. Calendrier des fêtes 20 / 21 Les Associations 22 / 34 Comité des fêtes 23 Mairie les Balcons du Dauphiné Médiathèque 35 Les Balcons du Dauphiné 36 OPAH 37 La Mission Locale Nord-Isère 38 Les pompiers de Morestel 38 Paroisse Saint-Pierre / Osez 39 Centre social Odette Brachet 41 Le site EDF de Creys-Malville 42 / 43 Le souvenir français 45 La Ligue contre le cancer 47 Lo Parvi 49 Concours photo 2018 50 / 51 AGENCE POSTALE du Lundi au Samedi : de 8h00 à 12h00 URGENCES Téléphone : 04 74 80 16 19 Gendarmerie Hôpitaux : Médecins : Kinésithérapeutes Orthésiste : Vétérinaires : 17 ou P. -

Communique De Presse

COMMUNIQUE DE PRESSE Grenoble, le 06/08/2020 Épisode de pollution de l'air à l'ozone (O3) !"ti#ation de la pro"$dure pr$%e"torale d&In%or'ation Re"o''andation sur le (assin )*onnais+Nord,Is-re Épisode Esti#al en "ours . Pro"$dure d&In%or'ation,Re"o''andation Compte tenu des prévisions émises par Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la pro"$dure pr$%e"torale d&in%or'ation,re"o''andation est activée ! ompter de e "our, "eudi 6 ao#t 2020, pour le bassin l$onnais/%ord-&sère( A)in de protéger la population des ef)ets du pi de pollution et de réduire les sour es d*émissions polluantes, le pré)et de l*&s're )ormule un ensemble de re"o''andations/ à l&attention de l&ense'(le de la population et plus spéci)i+uement au, usagers de la route, au, ollectivités territoriales et autorités organisatri es des transports, au, agri ulteurs, et au, industriels( En parti"ulier/ a%in de prot$0er la population des e%%ets du pi" de pollution/ le pr$%et de l&Is-re %or'ule les re"o''andations sui#antes 1 Re"o''andations %aites au2 personnes sensi(les et #uln$ra(les • Éloigne.-vous des grands axes routiers au, périodes de pointes / • Éloigne. vos en)ants de la pollution automobile / • 0imite. les sorties durant l*apr's-midi 123h-20h4 / • 0imite. les activités ph$si+ues et sportives intenses 1dont les ompétitions4 en plein air, elles ! l*intérieur peuvent être maintenues / • 6n as de s$mptômes ou d*in+uiétudes, prene. -

Bulletin Municipal N°31 Hiver 2015 • Dépôt Légal Le Mot Du Maire

ourtenay C Notre commune Bulletin Municipal n°31 Hiver 2015 • Dépôt légal Le mot du Maire Le monde bouge, le domaine législatif est en ébullition. Moderniser, conforter en s’adaptant aux transformations de la société et réalités, sans pour autant tout renier ; l’enjeu est de taille. Nous devrons faire face, dans un avenir très proche, à des enjeux spécifiques. Nul doute que les années qui viennent, verront une profonde évolution dans beaucoup de domaines. C’est donc dans notre capacité d’initiative et d’adaptation que nous devrons trouver les ingrédients nécessaires pour répondre aux besoins de la société, en constante mutation. Aussi exigeant que contraignant, ce défi doit être relevé. Il demande implication du niveau local jusqu’au national, dans cette philosophie de l’action sur laquelle repose la réussite collective d’aujourd’hui et de demain. Nous devrons rester unis face aux changements qui nous imposent, encore et encore, des efforts. Avant toute chose, restons efficace et équitable. N’oublions pas non plus que 2015 a vu le 70 ème anniversaire de la sécurité sociale, cœur battant de notre République, sujet populaire, pourtant méconnu. Synonyme de grand progrès lors de sa création, exporté depuis, et toujours amené à jouer son rôle d’amortisseur des crises, ce trésor national doit être préservé. A l’heure où le modèle social français est perçu diversement et constitue aux yeux de certains une entrave à la reprise économique qui se dessine en Europe, il n’est pas inutile de rappeler et de défendre sa valeur fondatrice : la solidarité, cette solidarité dont nous devons être les porteurs et en transmettre le principe aux nouvelles générations. -

Les EPCI À Fiscalité Propre De L'isère (Classement Par EPCI)

Les EPCI à fiscalité propre de l'Isère (classement par EPCI) Appartenance à une Communauté de communes (CC) ou une Communauté code commune Libellé Code Arrondisse Libellé d'Agglomération (CA) au 01/ 01/2012 insee commune canton Libellé canton ment arrondissement CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38111 Claix 40 Vif 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38126 Corenc 50 Meylan 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38150 Domène 9 Domène 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38151 Échirolles 95 Echirolles 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38158 Eybens 55 Eybens 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38169 Fontaine 96 Fontaine 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38170 Fontanil-Cornillon 51 Saint Egrève 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38179 Gières 55 Eybens 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38185 Grenoble 98 Grenoble 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38187 Le Gua 40 Vif 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38229 Meylan 50 Meylan 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38235 Miribel-Lanchâtre 18 Monestier de Clermont 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38271 Murianette 9 Domène 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38281 Noyarey 32 Fontaine-Sassenage 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38309 Poisat 55 Eybens 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38317 Le Pont-de-Claix 40 Vif 1 Grenoble CA de -

Bulletin Officiel

ULLETIN FFICIEL B O TOME 2 – Partie 2 « Routes » ISSN 0987-6758 BODI N° 367 de novembre 2020, Tome 2 - Partie 2 283 BULLETIN OFFICIEL DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE TOME 2 – Partie 2 SOMMAIRE DIRECTION TERRITORIALE HAUT-RHONE DAUPHINOIS Service aménagement Réglementation de la circulation sur la RD52I du PR 8+0770 au PR 8+0870 (Annoisin- Chatelans) situés hors agglomération Arrêté N°2020-33162 du 02/11/2020 Réglementation du stationnement et de la circulation sur la RD517 au PR 12+0275 (Saint- Romain-de-Jalionas) situé hors agglomération Arrêté N°2020-33172 du 02/11/2020 Réglementation du stationnement et de la circulation sur la RD52J du PR 0 au PR 6+0280 (Parmilieu, Porcieu-Amblagnieu et Charette) situés en et hors agglomération Arrêté N°2020-33174 du 02/11/2020 Réglementation du stationnement et de la circulation sur la RD52 du PR 0 au PR 25+0660 (Saint-Baudille-de-la-Tour, Optevoz, Charrette, Crémieu, Bouvesse-Quirieu, Siccieu-Saint- Julien-et-Carisieu, Montalieu-Vercieu et Porcieu-Amblagnieu) situés en et hors agglomération Arrêté N°2020-33175 du 02/11/2020 Réglementation de la circulation sur la RD16 du PR 14+0020 au PR 14+0265 (Vézeronce- Curtin) situés hors agglomération Arrêté N°2020-33180 du 02/11/2020 Réglementation de la circulation sur la RD24 du PR 0+1250 au PR 1+0065 (Villemoirieu) situés hors agglomération Arrêté N°2020-33199 du 03/11/2020 Réglementation de la circulation sur la RD1075 au PR 3+0240 (Porcieu-Amblagnieu) situés hors agglomération Arrêté N°2020-33209 du 03/11/2020 Réglementation de la circulation sur la RD18 du -

Sur Le Bassin Lyonnais Nord-Isère Activation De La Procédure Préfectorale D’Information-Recommandation

INFORMATION PREFECTORALE Épisode de pollution de l'air à l'ozone (O3) sur le !assin L"onnais nord#Isère A%ti&ation de la proc'dure pr'(e%torale d)infor*ation-re%om*andation Grenoble, le mercredi 29 juillet 2020 Compte tenu des prévisions émises par Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la pro%'dure pr'(ectorale d’in(or*ation-reco**andation est activée compter de ce jour pour le bassin !"onnais nord-Is$re% A&in de protéger la population des e&&ets du pic de pollution et de réduire les sources d’émissions polluantes, le pré&et de l'#s$re formule les reco**andations suivantes ( Reco**andations au+ personnes sensi!les et &ulnéra!les , • )loigne* vous des grands a+es routiers aux périodes de pointes , • )loigne* vos en&ants de la pollution automobile , • !imite* les sorties durant l'apr$s-midi -.3h-20h0 • !imite* les activités ph"siques et sportives intenses -dont les compétitions0 en plein air, celles l'intérieur peuvent 2tre maintenues , • 3n cas de symptômes ou d’inquiétudes, prene* conseil aupr$s de votre pharmacien ou de votre médecin% Reco**andations au+ usa-ers de la route , • 4tiliser les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants ( vélo, transports en commun, covoiturage, etc% 5our les entreprises, adapter les horaires de travail, faciliter le télétravail , • 6'abstenir de circuler avec un véhicule de norme in&érieure ou égale 34R7 / et/ou dont la date d’immatriculation est antérieure au .er janvier 2009 -hormis les véhicules d’intér2t général visés à l'article R /..-. -

Creys-Malville › EDF-CNPE Du Bugey › Kem One - Balan › Siegfried

Campagne d’information RISQUES les bons et de prévention 2018 INDUSTRIELS ! MAJEURS réflexes Début de l’alerte... 3 fois 1 mn 41 s À FAIRE RISQUES Ecoutez France Bleu France Info France Inter Mettez-vous à l’abri N’allez pas INDUSTRIELS les chercher Ne téléphonez pas www.lesbonsreflexes.com 30 s MAJEURS Fin de l’alerte... 11/04/2018 10:57 Êtes -vousmagnet_exe.indd 1 prêts ? www.lesbonsreflexes.com Nous oui... Près de chez vous, 6 sites industriels sont concernés : › EDF-CNPE de Creys-Malville › EDF-CNPE du Bugey › Kem One - Balan › Siegfried › Speichim Processing PRÉFET DE LPRÉFETA RÉGION › Trédi - Saint-Vulbas DEAUVERGNE- LA RÉGION RHÔNE-ALPESAUVERGNE- RHÔNE-ALPES COMME NOUS, VOUS HABITEZ UNE ZONE À RISQUES. le saviez- vous ? Des risques de nature variée Selon la nature des produits impliqués, un accident peut entraîner un incendie, une explosion ou une émission de produits toxiques ou radioactifs. Les industriels, particulièrement impliqués Soumis à une réglementation stricte, les industriels agissent prioritairement pour réduire les risques à la source, garantir la sécurité des populations riveraines et de leurs salariés. Ils réalisent des études de dangers et d’impact, élaborent des politiques de prévention, forment leurs collaborateurs et organisent des exercices de sécurité afin de tester leurs Plans d’opération interne (POI) et Plans d’urgence interne (PUI). Vous informer, une nécessité ! L’information sur les risques industriels majeurs est une obligation réglementaire. Tous les 5 ans, une information doit être réalisée dans chacun des périmètres concernés. Brochures, affichettes, site internet, actions de communication… sont là pour porter à la connaissance de la population l’existence et la nature des risques, leurs conséquences potentielles, les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir.