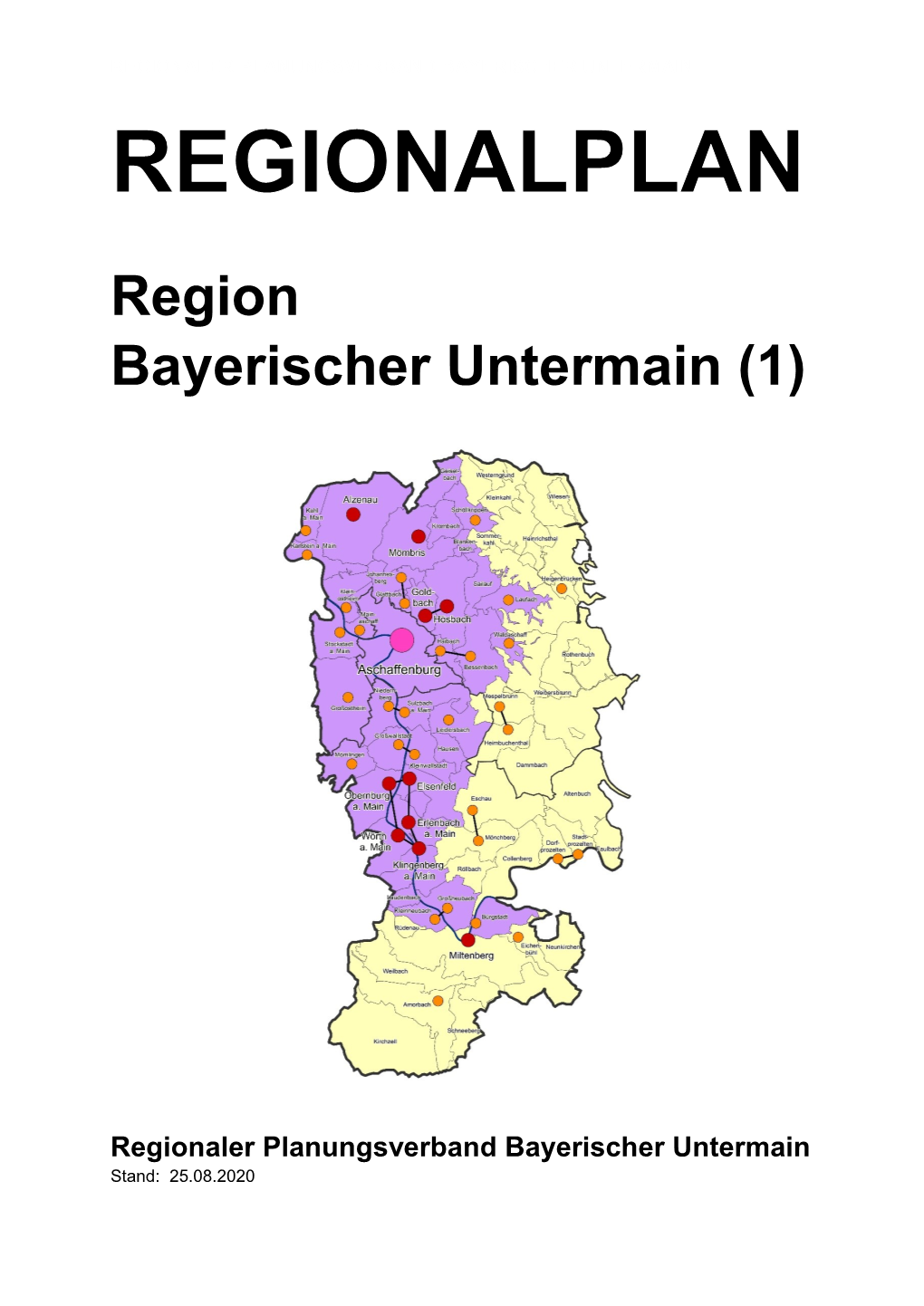

Region Bayerischer Untermain (1)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Alzenau 1 Tafel 1

Wein und Herrschaft Zwei Schleifen durch die Kulturlandschaft im Alzenauer Süden Der erste europäische Kulturweg in Alzenau führt Sie zu herrschaftlichen Bauten Burg Alzenau - Überresten von Burgen, zu einem Schloss sowie zum Hörsteiner Abtshof. Der Bau der Burg Alzenau zwischen 1395 und 1399 sollte die Absicht der Mainzer Kurfürsten unterstreichen, ihre Landes- hoheit im Freigericht auszubauen. Feder- führend waren die Erzbischöfe Konrad II. von Weinsberg und sein Nachfolger Jo- hann II. von Nassau. Der erste schriftliche Beleg der Burg und des Namens Alzenau findet sich in einer Urkunde vom 13. De- zember 1399. Darin werden die Bürger Auf dem Ausschnitt aus der Jordanschen Karte von 1592 steht die Burg Alzenau noch getrennt des unter dem nuwen slosze Altzenahe Die Burg Alzenau im Bild durch die Jahr- von der nahegelegenen Siedlung Wilmundsheim. Auf dem der Burg gegenüberliegenden Hügel gelegenen Dorfes Wilmundsheim ge- hunderte: oben die älteste Darstellung befindet sich die Kirche des Dorfes. Wasserlos und Hörstein sind von einem Zaun umgeben, nannt. Die Siedlung selbst ist wesentlich aus der Jordanschen Karte von 1592; wobei in Hörstein eine Kirche zu sehen ist. Senkrechte Striche deuten die damals wesentlich unten eine Abbildung aus der Zeit um umfangreicheren Weinberge an. älter. Sie wird erstmals im Seligenstädter 1630 mit vier Türmen. Man beachte, Zinsregister genannt, dessen Datierung dass die Burg hier von Norden, also Die Kulturlandschaft ist hier mit Wald, Feldern und Weinbergen zwischen 900 und 1000 n. Chr. schwankt. von der entgegengesetzten Seite, dar- gestellt wird. besonders abwechslungsreich. Vom quarzithaltigen Urgestein erhalten die hier angebauten Reben ihren besonderen Charakter. Herren über einen großen Teil des Weinanbaugebietes waren im Mittelalter die Äbte des Klosters Seligenstadt, aber auch das Kurfürstentum Mainz hatte Besitz im Süden Vom Pavillon in der Nähe Alzenaus, ebenso andere Adelsfamilien. -

BERGVERLAG ROTHER Rother Wanderführer Spessart Von Ulrich Tubbesing ISBN 978-3-7633-4269-3

entnommen aus dem BERGVERLAG ROTHER Rother Wanderführer Spessart von Ulrich Tubbesing www.rother.de ISBN 978-3-7633-4269-3 3.40 Std. 1 Zum höchsten Berg des Vorspessart 8C7 Aussicht und Einkehr auf dem Hahnenkamm Beliebtestes Wanderziel im Vorspessart ist der Hahnenkamm, der Hausberg Alzenaus. Seine gezackte Silhouette wirkt tatsächlich wie der aufgestellte Kamm eines Hahnes. Der Aussichtsturm auf dem höchsten Punkt des Vor- spessart garantiert bei klarem Wetter eine ungehinderte Fernsicht. Ausgangspunkt: Alzenau (Parkplatz un- Markierung: Querstrich, Doppelstrich, terhalb der Burg). Marienweg, Kulturweg. Höhenunterschied: 460 m. Einkehr: Hahnenkamm. Anforderungen: Kurze Höhenwande- Karten: Freizeitkarte Spessart Blatt 8, rung mit häufigem Markierungswechsel. 1:25.000. Viele Wege führen zum Hahnenkamm. Einer beginnt direkt an der Burg Al- zenau im Zentrum der Unterfränkischen Weinstadt. Kurmainz ließ die Burg 1395 anlegen. Ihr heutiges Aussehen verdankt sie den Umbauten des 18. Jh. Vom unterhalb gelegenen Parkplatz (1) quert Weg Querstrich die Kahl Ausgangspunkt der Hahnenkammwanderung ist Burg Alzenau. und leitet südwärts zur Stadt hinaus. Hinter der Hochspannungsleitung be- ginnt rechts ein Feldweg (2), der zwischen alten Obstbäumen bequem Rich- tung Wasserlos verläuft. Aus dem verträumten Winzerdorf (3) steigt die Mar- kierung D zum stimmungsvollen Aussichtspunkt am Weinberg (4). Hier, an der nordwestlichsten Ecke Bayerns, wächst auf Urgestein, Gneis und Glim- mer ein ganz typischer, von Kennern hochgeschätzter Frankenwein. »Hoc est vinum – das ist Wein«, soll einst ein spanischer Mönch im Kloster Seli- genstadt ausgerufen haben, dem diese Rebhänge damals gehörten. D zieht anschließend dicht am buchenbestockten Schanzenkopf entlang zur Elbernhöhe (5). Hier wechselt die Markierung. Doppelstrich durchmisst den Einschnitt des Vockenbachs (6) und gewinnt im Gegenanstieg das Steinmal Hemsbacher Kreuz (7). -

Und Die „Vergessene Burg“ - Vergangene Befestigungen Im Krebsbachtal

Rannenburg und Schanzenkopf ... und die „Vergessene Burg“ - vergangene Befestigungen im Krebsbachtal In vorgeschichtlicher Zeit und auch im frühen Mittelalter war die Sied- Es ist die Aufgabe des Archäologischen Spessart-Projekts, die Kultur- lungs- und Verkehrsstruktur unserer Region eine völlig andere, als wir sie landschaft Spessart zu erforschen und zu erschließen. Zum Bereich der heute kennen. Gute Beispiele dafür Forschung gehört eine Aufnahme möglichst aller zugänglichen archäo- sind die Rannenburg und die Wallan- logischen Daten in der Region. Dies ist nötig, damit wir uns erstmals ein lage auf dem Schanzenkopf. Beide Bild der Entwicklung der Kulturlandschaft Spessart machen können, ohne Befestigungen wurden im Mittelalter dabei auf Landesgrenzen Rücksicht nehmen zu müssen. In Kooperation genutzt, wobei die Wälle auf dem mit den Landesämtern für Denkmalpflege von Bayern und Hessen sowie Schanzenkopf in die Vorgeschichte mit dem Senckenberg-Forschungsinstitut entsteht somit ein einzigartiges zurückreichen könnten. Zu letzterem Profil einer deutschen Mittelgebirgslandschaft. Bodendenkmal existieren keinerlei Die Rannen- oder Randenburg und der schriftliche Belege. Eine dauernde Schanzenkopf liegen zu beiden Seiten des Krebsbachtals. Besiedelung scheint dort nicht vor- handen gewesen zu sein. Anders ist die Lage bei der Rannnenburg, die 1227 im Zusammenhang mit den Herren von Kälberau erscheint, die sich in der Folge von Rannenburg nannten. Der strategische Wert dieser Burg hat im 13. Jahrhundert eine große Rolle bei der Auseinandersetzung zwischen den Mainzer Kurfürsten und den Grafen von Rieneck gespielt. Vor 1260 muß die Ran- nenburg in deren Hände gelangt sein, denn nach Abschluß des Krieges zwi- schen Rieneck und Mainz und dem Sieg der Kurfürsten musste die Befestigung Oben: Wallanlagen auf der Rannenburg niedergerissen werden. -

![„Naturpark Spessart“[1] Vom 28. Juli 1982 Gvbl. S. 614 Bayrs 791-5-2-U Vollzitat Nach Redr: Verordnung Über Den „Naturpark Spessart“ Vom 28](https://docslib.b-cdn.net/cover/7155/naturpark-spessart-1-vom-28-juli-1982-gvbl-s-614-bayrs-791-5-2-u-vollzitat-nach-redr-verordnung-%C3%BCber-den-naturpark-spessart-vom-28-2437155.webp)

„Naturpark Spessart“[1] Vom 28. Juli 1982 Gvbl. S. 614 Bayrs 791-5-2-U Vollzitat Nach Redr: Verordnung Über Den „Naturpark Spessart“ Vom 28

Verordnung über den „Naturpark Spessart“ Vom 28. Juli 1982 GVBl. S. 614 BayRS 791-5-2-U (§§ 1–14) Verordnung über den „Naturpark Spessart“[1] Vom 28. Juli 1982 GVBl. S. 614 BayRS 791-5-2-U Vollzitat nach RedR: Verordnung über den „Naturpark Spessart“ vom 28. Juli 1982 (GVBl. S. 614, BayRS 791-5-2-U) Auf Grund von Art. 55 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1, Art. 45 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes ( BayNatSchG) erläßt das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen folgende Verordnung: [1] In der Bayerischen Rechtssammlung wurde gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen. § 1 Schutzgegenstand (1) Das 171 000 Hektar große, der naturräumlichen Gliederung entsprechend abgegrenzte Gebiet des Spessarts in der Stadt Aschaffenburg und in den Landkreisen Aschaffenburg, Miltenberg und Main-Spessart wird in den in § 2 näher bezeichneten Grenzen als Naturpark geschützt. (2) Der Naturpark erhält die Bezeichnungen „Naturpark Spessart“. (3) Träger des Naturparkes ist der Verein „Naturpark Spessart“ mit Sitz in Aschaffenburg. § 2 Naturparkgrenzen (1) Die Grenzen des Naturparkes werden in der Anlage 1 beschrieben, die Bestandteil dieser Verordnung ist. (2) 1Die Grenzen des Naturparkes sind dunkelgrün in einer Karte M = 1 : 25 000 eingetragen, die beim Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen als oberster Naturschutzbehörde niederlegt ist und auf die Bezug genommen wird. 2Maßgebend für den Grenzverlauf ist der Eintrag in dieser Karte. 3Weitere Ausfertigungen dieser Karte befinden sich bei der Regierung von Unterfranken als höherer Naturschutzbehörde und bei den Landratsämtern Aschaffenburg, Miltenberg und Main-Spessart als unteren Naturschutzbehörden. -

Regionalplan Der Region Bayerischer Untermain (1)

Regionalplan der Region Bayerischer Untermain (1) REGIONALER PLANUNGSVERBAND BAYERISCHER UNTERMAIN Zuletzt geändert durch die 14. Verordnung zur Änderung des Regionalplans Bayerischer Untermain vom 05.09.2019. In Kraft getreten am 27.09.2019. Regionalplan der Region Bayerischer Untermain (1), zuletzt geändert durch die 14. Verordnung vom 05.09.2019 1 Hinweise zu Nutzung und Verbindlichkeit Die vorliegende Fassung gibt den aktuell verbindlichen Stand des Regionalplans wieder. Darin sind alle 14 Änderungen des Regionalplans, der ursprünglich am 01.06.1985 in Kraft getreten ist, zusammengeführt. Der Regionalplan besteht aus Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und deren Be- gründungen sowie den zugehörigen Karten. In den nach dem 01.01.2005 fortgeschriebenen Kapiteln sind Ziele mit Z gekennzeichnet, Grundsätze mit G (Art. 2 BayLplG). Sofern keine Kennzeichnung besteht, handelt es sich um Festlegungen, die als Ziele beschlossen wur- den; dies trifft für alle vor dem 01.01.2005 in Kraft getretenen Teile des Regionalplans zu. Der Regionalplan enthält drei Karten mit raumordnerischen Vorgaben, nämlich • Karte 1 „Raumstruktur“ • Karte 2 „Siedlung und Versorgung“ • Karte 3 “Landschaft und Erholung” Durch die zwischenzeitlichen Fortschreibungen wurden diese Karten in Gänze oder in Teilen mittels entsprechender Tekturkarten geändert. Die Ursprungskarten sowie die aktuellen, in- tegrierten Lesefassungen sind auf der Internetseite der Regierung von Unterfranken abruf- bar. Regionalplan der Region Bayerischer Untermain (1), zuletzt geändert durch -

1 Landkreis Aschaffenburg 1.1 Stadt Alzenau I. Ufr. 1.1.1 1.1.2 1.1.3

Anlage 2 Grenzen der Erschließungszone (§ 3) Anlage 2 zur Verordnung über den „Naturpark Spessart“ Grenzen der Erschließungszone (§ 3) Die Erschließungszone umfaßt folgende Gebiete: 1 Landkreis Aschaffenburg 1.1 Stadt Alzenau i. UFr. 1.1.1 Nördlicher, östlicher und südlicher Teil der bebauten Ortslage von Michelbach einschließlich des angrenzenden Hahnenkammvorlandes – im Norden bis an die Naturparkgrenze – im Osten bis ca. 1100 m nordöstlich der Kirche (Flurlage „Tiefes Tal“) bis zur Staatsstraße 2305 und die Herrnmühle einschließend – im Südosten bis an den Waldrand im Hitziger Lochgraben – im Süden bis südlich der genannten Staatsstraße die Obermühle einschließend und bis ca. 150 m östlich des Kertelbachgrabens bis ca. 1100 m oberhalb der Mündung des Kertelbaches in die Kahl sowie 1.1.2 östlicher und südlicher Teil der bebauten Ortslage von Kälberau einschließlich des angrenzenden Hahnenkammvorlandes – im Norden und Westen bis an die Naturparkgrenze – im Osten bis an den Waldrand des Buchwaldes – im Süden – das Ziegeleigelände und die südöstlich vorgelagerten Feldflächen einschließend – bis zum Waldrand und zum Krebsbachgrund sowie 1.1.3 bebaute Ortslage von Wasserlos einschließlich des umgebenden Hahnenkammvorlandes – im Nordosten bis an den Flurweg von Alzenau zum „Schanzenkopf“ – im Osten bis an den Waldrand des „Schanzenkopf“ und weiter den Bergsporn südöstlich des Krankenhauses ausklammernd – den Weinberg an diesem Bergsporn, nördlich des Rückersbachtales, bis zum Waldrand einschließend – – im Süden bis ca. 400 m östlich parallel -

Europäischer Kulturweg Alzenau 3 - Vom Ringwall Zum Landsitz

Am Sülzert Europäischer Kulturweg Alzenau 3 - Vom Ringwall zum Landsitz Der Höhenzug „Sülzert“ zwi- Michelbach - das Schlösschen schen Hahnenkamm und dem Birkenhainer Forst prägt die Kulturlandschaft in Al- zenaus Norden. Während der bewaldete Bereich von dem Ringwall „Schwedenschan- ze“ gekrönt wird, wurde das liebliche Klima an den West- und Südhängen für die Er- Michelbach mit der Wasser(?)burg auf der Um 1957 steht das Schlösschen von Michelbach Karte von Adam Jordan (1592). noch frei in der Landschaft des Kahltales. richtung von Landsitzen in Mi- Der „Sülzert“ ist die Fortsetzung des Gebirgszuges des „Hahnenkamms“ bis zum Nesslochbach bei Geiselbach. chelbach und Albstadt ge- Der Name derer von „Michelbach“ erscheint urkundlich erstmals 1234. Vermut- Seine Benennung hat sich bis heute fast verloren und soll nutzt. Hinzu tritt der Weinbau, lich lebte die Adelsfamilie in einer Wasser(?)burg an der Stelle des heutigen Schlöss- durch den Kulturweg wieder belebt werden. Auszug aus der in der Vergangenheit noch der Spessartkarte des Frankfurter Kartenzeichners Elias Hoff- chens. Grabungen, welche diesen Vorgängerbau nachweisen könnten, stehen mann von 1584 (Norden ist linker Hand). wesentlich intensiver als heu- noch aus. Das früheste erhaltene Zeugnis der Familie von Michelbach ist der te betrieben wurde. Der Kul- Grabstein von Gutda, der Witwe des Wigand von Michelbach, die 1245 als adeli- turweg präsentiert Sehenswürdigkeiten dieser ge Nonne im Kloster Him- Landschaft, die heute an Hessen grenzt. Vor melthal im Tal der Elsava 1748 war sie ein Teil der Markgenossenschaft starb. Das Michelbacher Freigericht, die von der heute hessischen Ge- Burggebäude muss spätes- meinde Freigericht-Somborn bis ins heute baye- tens im 30-jährigen Krieg rische Alzenau-Hörstein reichte. -

Bericht ISEK Markt Mömbris

ISEK Markt Mömbris Vorentwurf Auftraggeber: Markt Mömbris Schimborner Straße 6 63776 Mömbris Bearbeitung bma Bernd Müller Architekt und Stadtplaner Hauptstraße 69 97851 Rothenfels www.bma-mar.de M.A: Bernd Müller, Wolfgang Sobtzick, Luis Müller, Frank Salomon, Annette Kollmann, Frederic Hattenbauer arc.grün|landschaftsarchitekten.stadtplaner.gmbh Wirth – Rentsch – Schäffner Steigweg 24 97318 Kitzingen www.arc-gruen.de M.A: Thomas Wirth, NN,NN,, Frederic Hattenbauer April 2016 1 A Einführung ......................................................................................................... 7 1. Anlass der Konzepterstellung ............................................................................ 7 2. Inhalt und Umfang der Untersuchung ............................................................... 8 3. Öffentlichkeitsbeteiligung ................................................................................ 10 4. Planungsprozess .............................................................................................. 11 B Bestandsanalyse ............................................................................................... 12 1. Rahmenbedingungen....................................................................................... 12 1.1 Räumliche Lage und Gemeindestruktur ........................................................ 12 1.2 Regionale Raumstrukturen und Entwicklungen ............................................. 14 1.3 Übergeordnete Planungen ........................................................................... -

Freigericht Herzlich Willkommen

Gemeinde Einfach l(i)ebenswert lädt Sie ein! Bernbach Horbach Altenmittlau Somborn Neuses Mit MainKinzigGas rundum gut versorgt! zuverlässige Erdgas-Versorgung innovative Energiedienstleistungen mehr Engagement für die Region Mehr Service für unsere Kunden. Mehr Leistung für die Region. Gasversorgung Main-Kinzig GmbH Rudolf-Diesel-Straße 63571 Gelnhausen Telefon 08000 605 605 www.mainkinziggas.de IHRE VERSORGUNGSBETRIEBE fotolia VOR ORT frankoppermann/ © VorwortVorwort des Bürgermeisters Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Gäste, im Namen des Gemeindevorstands heiße ich Sie in unserer schönen Vorspessartgemeinde Freigericht herzlich willkommen. Wir stellen Ihnen mit dieser Broschüre die Schönheit unserer Gemeinde und unserer Landschaft ebenso vor wie die Gast- freundschaft der Menschen, die Familienfreundlichkeit und unser intaktes Vereinsleben. Hinzu kommen eine gute Infrastruktur und viele attraktive Freizeitangebote für unsere Bürgerschaft und unsere Gäste. Dies sind alles gute Voraussetzungen, um sich in Freigericht wohlfühlen zu können. Über unsere Internetseite www.freigericht.de werden Sie außer- dem mit aktuellen Informationen versorgt. Wir freuen uns auch über Ihre Anregungen per E-Mail an [email protected]. Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, stehe ich Ihnen zu sam- men mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung im Bürgermeister persönlichen Gespräch gerne zur Verfügung. Dr. Albrecht Eitz u Mein besonderer Dank gilt allen Firmen und Institutionen, die die Herausgabe dieser Broschüre mit einer -

Hörstein, Der Abtshof Und Die Wilgefortis-Kapelle

Wein und Herrschaft Hörstein, der Abtshof und die Wilgefortis-Kapelle Seit über tausend Jahren wird in Hörstein Wein angebaut. Der Grundstock Hörstein ist seit dem 16. Jahr- für diese Tradition ist dem Benediktinerkloster Seligenstadt zu verdanken. hundert Pfarrei. Der Turm der Kirche wurde bereits im 15. Jahrhundert als Wehrturm er- richtet. Die um 1520 geschaf- fene Anna-Selbdritt-Gruppe gehört zu einem der schönsten Kunstwerke der Renaissance im westlichen Spessart. Sie hatte ihren Platz bis 1954 in der Wilgefortis-Kapelle. Nach den bisherigen Erkenntnissen geht man davon aus, dass die Wilgefortis-Kapelle 1564 erbaut und 1804 vergrößert wurde. Der Name „Wilgefortis“ wurde 1584 in das Heiligenverzeich- nis (Martyrologium Romanum) aufgenommen. Vor allem Frauen wandten sich an die Heilige bei Un- Das Hochkreuz in der fruchtbarkeit oder bei einer schweren Geburt. Aber Der Hörsteiner Abtsberg erscheint urkundlich bereits 1456 Weinlage Abtsberg wur- und ist damit eine der ältesten Hörsteiner Fluren. de 1729 errichtet. auch bei Viehseuchen oder unberechtigten Ankla- gen wurde Wilgefortis angerufen. Die Verehrung So berichtet der Seligenstädter Benediktiner und Historiker Johannes der sogenannten „heiligen Kümmernis“ war vor Weinckens in seiner Chronik aus dem Jahre 1713 über den Kauf von Wein- allem im Barock verbreitet. Heute ist sie erloschen. bergen in Hörstein durch den Seligenstädter Abt Beringer. Diesen ordnet er Dies rührt daher, dass es sich um eine sinnbildliche in die Zeit um 1000 n. Chr. ein. Es wird vermutet, dass Weinckens später Heiligengestalt handelt, deren Legende sich im aus- verlorene Quellen vorlagen. gehenden Mittelalter aller Wahrscheinlichkeit nach Der Name des Wein- in Belgien gebildet hat. Sie ist ein Beispiel dafür, welche Auswirkungen Missverständnisse haben berges Abtsberg lei- Die Hörsteiner Wilgefortis- tet sich von seinem Kapelle wurde 1564 erbaut. -

Ringwälle Im Und Um Den Kahlgrund

Schwedenschanze Ringwälle im und um den Kahlgrund Auf der Höhe des Schan- Der so genannte „Hainkeller“ bei zenkopfes nördlich von Lützel ist eine Befestigung, die Hüttelngesäß an der sich nicht weit vom Kahlgrund im Kahl liegt der Ringwall Biebergrund befindet. Die Anlage mit einer Größe von etwa 200 x „Schwedenschanze“. 100 m dürfte in die Zeit des 4. Jahr- Der Berg fällt nach We- hunderts v. Chr. zurückreichen. Sie sten, Süden und Osten war ein ständig bewohnter, befe- stigter Mittelpunkt eines größeren über 200 m steil zum Siedlungsgebietes, das über den Bornwasser, der Kahl Biebergrund hinausreichte. und zum Geiselbach ab. Nach Norden hängt Die Ringwälle, Befestigungen und Burgställe zwischen den Hügeln des er mit dem Heidkopf zu- Unteren und Oberen Kahlgrundes sowie des Biebergrundes dürften in sammen. Diese gefähr- Zusammenhang mit dem Altweg „Birkenhainer Straße“ stehen, die in vor- dete Nordseite wurde geschichtlicher Zeit eine bedeutende überregionale Verkehrsverbindung Der Abschnittswall des Schanzenkopfes ist immer noch gut von Mauern gedeckt, und Handelsroute war. Darauf weisen Grabhügel und archäologische Le- erkennbar. Aus archäologischer Sicht ist eine genau Datierung bislang nicht möglich. deren Reste noch zu sefunde hin, die sich entlang dieses Weges konzentrieren. sehen sind. Eine sehr gut erforschte Anlage ist die Alte- burg bei Biebergemünd-Kassel. Hier fanden Der Hauptwall umschloss eine Fläche von ungefähr 225 m Länge und in Zusammenarbeit mit dem hessischen 100 m Breite. Noch heute vermittelt Landesamt für Denkmalpflege Begehun- ein 100 m langer Wall von 2 bis 4 m gen, geophysikalische Propektionen und Grabungen statt, die ergaben, dass in dem Höhe und 12 m Dicke an der Sohle Ringwall zur Keltenzeit und während der einen Eindruck von der Mächtigkeit Völkerwanderung Menschen lebten. -

Europäischer Kulturweg Alzenau 3 - Vom Ringwall Zum Landsitz

Am Sülzert Europäischer Kulturweg Alzenau 3 - Vom Ringwall zum Landsitz Der Höhenzug „Sül- Michelbach - das Schlösschen zert“ zwischen Hah- Der Name derer von „Michelbach“ erscheint urkundlich erstmals 1234. nenkamm und dem Bir- Vermutlich lebte die Adelsfamilie in einer Wasser(?)burg an der Stelle des kenhainer Forst prägt heutigen Schlösschens. Grabungen, welche diesen Vorgängerbau nach- die Kulturlandschaft weisen könnten, stehen noch aus. in Alzenaus Norden. Während der bewal- dete Bereich von dem Ringwall „Schweden- schanze“ gekrönt wird, wurde das liebliche Der „Sülzert“ ist die Fortsetzung des Gebirgszuges des „Hah- Klima an den West- nenkamms“ bis zum Nesslochbach bei Geiselbach. Seine und Südhängen für die Benennung hat sich bis heute fast verloren und soll durch den Michelbach mit der Wasser(?)burg auf der Um 1957 steht das Schlösschen von Michel- Errichtung von Land- Kulturweg wieder belebt werden. Auszug aus der Spessartkar- Karte von Adam Jordan (1592) bach noch frei in der Landschaft an der Kahl. te des Frankfurter Kartenzeichners Elias Hoffmann von 1584 sitzen in Michelbach (Norden ist linker Hand). und Albstadt genutzt. Das früheste erhaltene Zeugnis der Familie von Michelbach ist der Grab- stein von Gutda, der Witwe des Wigand von Michelbach, die 1245 als Hinzu tritt der Weinbau, der in adelige Nonne im Kloster Himmelthal im Tal der Elsava starb. der Vergangenheit noch we- Vom Bau einer Kapelle Im Innenraum sentlich intensiver als heute in Michelbach wird im der Kirche betrieben wurde. späten 17. Jahrhundert des ehemali- berichtet. Erst 1922 gen Klosters wurde der Ort jedoch Himmelthal Der Kulturweg präsentiert eine selbstständige befindet sich Sehenswürdigkeiten dieser Pfarrei (St. Laurenti- der Grabstein Landschaft, die heute an us).