Cahier 3 : Etat Initial De L'environnement

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Agenda Des Animations De Septembre 2021.Pdf

©OTVDD La rentrée des associations 1 MARDI JEUDI Euro . Sport : nouvelle SAMEDI Portes ouvertes à l'Atelier de version Musique 15 30 Gymnase du collège Jeanne d'Arc, 04 31 rue de la république, La Tour-du- au JUIN SEPT. Le Pont-de-Beauvoisin SEPT. Pin Préinscription. 5-6 ans : 13h45 - 14h45 les Cours de guitare, chant, piano, batterie, basse, mercredis et 7-8-9 ans : 15h - 16h les solfège, ateliers... mercredis Accès libre. Dans un cadre sécurisé, faits pratiquer à vos enfants une activité multi-sports, encadrée par 06 22 96 93 39 un éducateur sportif ! Approche individualisée. [email protected] Tarif : 186 € (3 chèques de 62 € possible pour chaque atelier / année. 04 76 32 80 54 [email protected] SAMEDI Forum des associations SAMEDI Forum des associations 04 Halle des Sports, La Tour-du-Pin 04 Salle des Fêtes de Cessieu, Cessieu De 8h à 13h SEPT. Venez rencontrer les associations SEPT. turripinoises. Vous pourrez y découvrir de De 9h à 12h nouvelles activités et échanger avec de Les associations de Cessieu se présenteront à nombreux bénévoles dans une ambiance toutes les personnes, Cessieutoise et autre conviviale. commune, qui souhaiteront des renseignements sur leurs activités. Gratuit. Gratuit. 04 74 83 24 44 [email protected] 04 74 88 31 76 [email protected] SAMEDI Forum des Associations SAMEDI Forum des Associations Salle des Fêtes de Dolomieu, Cour de l'école, La Bâtie- 04 Dolomieu 04 Montgascon SEPT. SEPT. De 9h à 13h De 9h30 à 12h Traditionnel forum des associations Venez découvrir toutes les associations de la commune. -

Le Vendredi 6 Octobre 2017

La Municipalité de Succieu et Centre Communal d'Action Sociale de Succieu Association Sportive Succieu Terres Froides Association Sport et Nature Succieu Sou des Ecoles de Succieu ACCA Succieu sont heureux de vous accueillir et vous donnent rendez-vous le vendredi 6 octobre 2017 pour la 4ème édition du Court-Circuit de Succieu Le Court-Circuit de Succieu – 12 mai 2017 – Liste des producteurs et artisans Artisans du Monde – Aliments et artisanat équitable – 38300 Langlade – Digestifs de montagne – 38380 Saint Pierre de Bourgoin-Jallieu – 04.74.28.83.91 Chartreuse – 06.82.26.25.98 Blanc Cédric – Légumes et fruits – 38510 Saint Victor de Laurent Goubet La Régaline – Glaces et macarons maison – Morestel – 06.46.75.41.98 38260 Balbins – 06.63.33.16.99 Bouffé Stéphane – Billots de boucher, objets bois – 38110 La Vannerie de Yo - Vassal Yolande – Vannerie – 38122 Cessieu – 06.73.51.76.05 Montseveroux – 06.73.67.55.77 Bovagne Stéphane – Miel – 38300 Succieu – 06.50.42.88.95 Le Jardin de Merlin – Confitures, tisanes, sirops, aromates, Cecolia – Œufs bio – 38110 Saint Didier de la Tour – vinaigres, pesto... – 38690 Bizonnes – 06.60.39.92.48 06.29.05.04.55 Le Jardin des Malices – Hydrolats, eaux florales, macérâts Champi'Good – Champignons – 38080 Saint Alban de Roche – huileux de fleurs et huiles aromatisées – 38690 Châbons – 06.10.67.47.08 06.18.71.82.74 Christine et André EARL – Fraises, asperges, pommes de terre Le Safran du Guiers – Safran, confiture safranées, sirop de nouvelles – 69330 Pusignan – 06.07.65.56.80 safran, moutarde, -

Compléments Botaniques Sur Le Marais De Cessieu – Rochetoirin – Saint-Jean-De-Soudain (Isère)

Compléments botanique s sur le marais de Cessieu – Rochetoirin – Saint-Jean-de-Soudain (Isère) Juillet 2009 MNEI, 5, place Bir-Hakeim 38000 Grenoble Tél : 04.76.03.37.37 Fax : 04.76.03.37.38 Email : [email protected]/www.gentiana.org Compléments botaniques sur le marais de Cessieu – Rochetoirin – Saint-Jean-de-Soudain (Isère) Compléments botaniques sur le marais de Cessieu – Rochetoirin – Saint-Jean-de-Soudain (Isère) Rédaction, récolte des données, cartographie : Frédéric GOURGUES Crédit photographique : Frédéric Gourgues Photo de couverture : Ail rocambole sur le marais de Cessieu GENTIANA, 2009 Compléments botaniques sur le marais de Cessieu – Rochetoirin – Saint-Jean-de-Soudain (Isère) Sommaire 1. CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE 4 1.1. PRESENTATION ET OBJET DE L ’ETUDE 4 1.2. PERIMETRE D ’ETUDE 4 2. METHODOLOGIE 5 2.1. ANALYSE DE LA BASE DE DONNEES 5 2.2. PROSPECTIONS DE TERRAIN 5 2.2.1. PERIODE ET METHODOLOGIE DE PROSPECTION 5 2.2.2. RECUEIL ET LOCALISATION DES POINTAGES 5 2.3. LIMITES METHODOLOGIQUES 6 3. RESULTATS 6 3.1. RESULTATS BRUTS 6 3.2. PRESENTATION DES ESPECES PATRIMONIALES 6 GENTIANA, 2009 Compléments botaniques sur le marais de Cessieu – Rochetoirin – Saint-Jean-de-Soudain (Isère) 1. Contexte et objet de l’étude 1.1. Présentation et objet de l’étude Actuellement, la Communauté de Communes les Vallons de la Tour du Pin a le projet de mener la réhabilitation d’une zone humide située sur les communes de CESSIEU, ROCHETOIRIN et SAINT JEAN DE SOUDAIN (voir localisation ci-dessous). La première étape consiste à faire réaliser un état des lieux du patrimoine naturel par un bureau d’étude. -

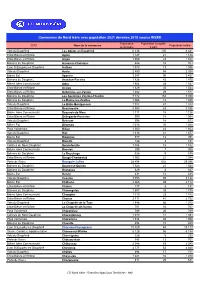

Communes Du Nord Isère Avec Population 2021 Données 2018 Source INSEE

Communes du Nord Isère avec population 2021 données 2018 source INSEE Population Population comptée EPCI Nom de la commune Population totale municipale à part Vals du Dauphiné Les Abrets en Dauphiné 6 336 105 6 441 Entre Bièvre et Rhône Agnin 1 127 21 1 148 Entre Bièvre et Rhône Anjou 1 009 23 1 032 Balcons du Dauphiné Annoisin-Chatelans 686 18 704 Lyon St Exupéry en Dauphiné Anthon 1 073 13 1 086 Vals du Dauphiné Aoste 2 880 54 2 934 Bièvre Est Apprieu 3 347 90 3 437 Balcons du Dauphiné Arandon-Passins 1 828 42 1 870 Bièvre Isère Communauté Artas 1 804 38 1 842 Entre Bièvre et Rhône Assieu 1 529 35 1 564 Entre Bièvre et Rhône Auberives-sur-Varèze 1 482 29 1 511 Balcons du Dauphiné Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 772 158 7 930 Balcons du Dauphiné La Balme-les-Grottes 1 068 12 1 080 Vals du Dauphiné La Bâtie-Montgascon 1 932 41 1 973 Entre Bièvre et Rhône Beaurepaire 4 953 83 5 036 Bièvre Isère Communauté Beauvoir-de-Marc 1 111 15 1 126 Entre Bièvre et Rhône Bellegarde-Poussieu 990 14 1 004 Vals du Dauphiné Belmont 598 14 612 Bièvre Est Bévenais 1 015 20 1 035 Pays Voironnais Bilieu 1 560 43 1 603 Vals du Dauphiné Biol 1 436 41 1 477 Bièvre Est Bizonnes 977 14 991 Vals du Dauphiné Blandin 148 3 151 Collines du Nord Dauphiné Bonnefamille 1 084 18 1 102 Bièvre Isère Communauté Bossieu 299 7 306 Balcons du Dauphiné Le Bouchage 626 9 635 Entre Bièvre et Rhône Bougé-Chambalud 1 363 21 1 384 Porte de l'Isère Bourgoin-Jallieu 28 494 602 29 096 Balcons du Dauphiné Bouvesse-Quirieu 1 523 21 1 544 Balcons du Dauphiné Brangues 629 8 637 Bièvre Est -

Liste Des Communes Objets De La Demande De Reconnaissance En

Liste des communes objets de la demande de reconnaissance en calamité sécheresse 2018 secteur n°1 centre Isère : communes de : Allevard, Autrans-Méaudre en Vercors, Barraux, Bernin, Biviers, Bresson, Brié-et- Angonnes, Champ-sur-Drac, Champagnier, Chamrousse, Chapareillan, Château-Bernard, Châtelus, Chichilianne, Choranche, Claix, Corenc, Corrençon-en-Vercors, Coublevie, Crêts en Belledonne, Crolles, Domène, Échirolles, Engins, Entre-deux-Guiers, Eybens, Fontaine, Froges, Gières, Goncelin, Grenoble, Gresse-en-Vercors, Herbeys, Hurères, Jarrie, La Buissière, La Chapelle-du-Bard, La Combe-de-Lancey, La Ferrière, La Flachère, La Pierre, La Sure en Chartreuse, La Terrasse, La Tronche, Lans-en-Vercors, Laval, Le Champ-près-Froges, Le Cheylas, Le Gua, Le Moutaret, Le Pont-de-Claix, Le Sappey-en- Chartreuse, Le Touvet, Le Versoud, Les Adrets, Lumbin, Malleval-en-Vercors, Meylan, Miribel-Lanchâtre, Miribel-les-Échelles, Mont-Saint-Marn, Montaud, Montbonnot-Saint-Marn, Montchaboud, Murianee, Notre-Dame-de-Mésage, Pinsot, Poisat, Pont-en-Royans, Pontcharra, Presles, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Rencurel, Revel, Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bernard, Saint-Christophe-sur- Guiers, Saint-Éenne-de-Crossey, Saint-Guillaume, Saint-Hilaire, Saint-Ismier, Saint-Jean-le-Vieux, Saint- Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marn-d'Hères, Saint-Marn-d'Uriage, Saint-Maximin Saint-Michel-les-Portes, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Nizier-du-Moucheroe, Saint-Pancrasse, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-d'Entremont, -

Bienvenue À La CAPI ! PARIS CHAMBÉRY GRENOBLE LYON

Edition 2018 Edition Colombier-Saugnieu MORESTEL : cité des peintres r e à 25 min i CRÉMIEU : v a l l cité médiévale SAINT-CHEF : a F - n à 20 min cité abbatiale i t n PARIS à 15 min e e u r Q à 2H de la gare b - r t s in e u a de l’aéroport u o Vénérieu S Croix de L’Éperon rq B à a a e m l es e d e g L villag d lin e La al ng mai des lo son forte le rte La voie ve SAINT-SAVIN Chamagnieu SATOLAS-ET-BONCE Montcarra t Centre Equestre e Lavoir n Nord Isère n Domaine du Saint-Laurent-de-Mure o B Loup des Vignes Four à pain - t n i Saint-Marcel-Bel-Accueil a Bowling Rochetoirin S Château e & Patinoire Canal de la Bourbre la de Canal d du Demptézieu g Lac Clair n a L t a ’é l R e és d e le rve na des activités touristiques et de loisirs de et touristiques activités des o naturelle régi Chapelle Notre-Dame de Bonne Conduite Frontonas Jouault Equitation RUY-MONTCEAU BOURGOIN-JALLIEU Salle WALIBI LES AVENIÈRES : de L’Isle Piscine SAINT-QUENTIN-FALLAVIER Tournesol parc d'attraction L’ISLE D’ABEAU Etang à 30 min Grenay LA VERPILLIÈRE de Rosière A43 Laser Les Abattoirs Piscine Game SMAC Yapluka Fondbonnière Park CHAMBÉRY Piscine Voie verte de la Bourbre Gallois Krapa Piscine à 45 min Chapelle Park Pierre Rajon LYON Village Saint Germain A43 Stelle Maison Forte Frédéric Dard A43 à 25 min de Lesdiguières de Marques Escape Médiathèque Musée GARE Temple Game de Bourgoin-Jallieu DE SAINT-QUENTIN-FALLAVIER GARE de Vaulx GARE Kinepolis Escape Cessieu DE LA VERPILLIÈRE DE L’ISLE D’ABEAU Game Le Galop Royal des Allinges VAULX-MILIEU Champions Conservatoire -

Sortie 24/10

6 Les caractéristiques du projet de remplacement de la ligne Chaffard - Grande Ile LIGNE ÉLECTRIQUE À 400 000 VOLTS DE LYON À CHAMBÉRY • 67 6-1 Présentation générale réseaux, et de limitation ou de compensation des impacts du développement du réseau de trans- Jugeant les différentes solutions alternatives port d’électricité. Avec les trois accords « Réseaux inefficaces dans la problématique posée, RTE Électriques et Environnement » signés successi- propose donc, pour sécuriser et optimiser le vement depuis 1992 avec les Ministères de réseau 400 000 volts, une solution efficace et l’Environnement et de l’Industrie, RTE s’engage pérenne : démonter la ligne actuelle Chaffard - à privilégier autant que possible l’utilisation de Grande Ile (qui date de 1953 et n’a qu’un seul couloirs existants lors de constructions ou de circuit) et la remplacer par une ligne de concep- reconstructions de lignes (voir chapitre 7). Le cas tion moderne, à deux circuits et homogène avec s’y prête entre Lyon et Chambéry où l’on les autres ouvrages du réseau. recense deux couloirs reliant les deux agglo- mérations : le couloir de la ligne Chaffard - Remarque sur le dimensionnement Saint Vulbas - Creys - Grande Ile et le couloir des faisceaux de câbles conducteurs de la ligne actuelle Chaffard - Grande Ile. RTE propose un renforcement de la ligne actuelle RTE propose donc deux options pour le à un circuit par une ligne à double circuit avec renforcement. trois câbles conducteurs par phase, chacun des câbles ayant une section de 570 mm2 (c’est-à-dire • Une option Nord, empruntant le couloir de environ 2,7 cm de diamètre). -

Cahier 7 : Développement Économique

Cahier 7 : Développement économique Arrêt L’offre de grandes surfaces ........................................................... 23 Le contexte concurrentiel .............................................................. 24 Sommaire 2.2 Analyse de la demande ...................................................... 25 2.3 Analyse qualitative des polarités commerciales .............. 27 1 ECONOMIE................................................................................. 3 Centre-ville de La Tour du Pin ........................................................ 27 1.1 Caractéristiques des emplois et actifs ................................. 3 Zone mixte de périphérie de Saint Jean de Soudain ................ 28 Structure de l’emploi ........................................................................ 3 Centre-bourg de Saint-Clair de la Tour ........................................ 29 Structure et évolution de la population active ............................ 5 Saint-Victor-de-Cessieu .................................................................. 30 Les liaisons domicile-travail .............................................................. 8 Biol ..................................................................................................... 32 1.2 Caractéristique des activités économiques ........................ 9 2.4 Projets commerciaux ........................................................... 33 Répartition des activités par commune et par secteur .............. 9 3. TOURISME ......................................................................... -

Pack'transport

Pack’transport PACK’TRANSPORT : LA RÉGION VOUS TRANSPORTE ! À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2021, LA RÉGION S’APPUIE SUR LE PACK’RENTRÉE DU DÉPARTEMENT POUR ORGANISER L’INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE POUR TOUS LES ÉLÈVES : SCOLARISÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT DOMICILIÉS EN ISÈRE Le domicile pris en compte ET PUBLIC OU PRIVÉ SOUS CONTRAT est celui des parents ou des représentants DE LA PRIMAIRE AU LYCÉE. légaux de l’élève. Primaires (écoles maternelles et élémentaires), collèges, MFR (Maison Familiale et Rurale) et lycées (hors post-bac, y compris agricoles). S’ILS AU SEIN ma ma h t SAUF RÉSIDENT ET ÉTUDIENT h t ma ma h t D’UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ISÉROISE h t dotée de son propre réseau de transports parmi les 5 suivantes : La Métro/SMMAG, le Grésivaudan/SMMAG, la CAPI, le Pays Voironnais ou Vienne Condrieu Agglomération DÉMARCHES À EFFECTUER SUIVANT LA DOMICILIATION Pour savoir si vous devez adresser votre demande de transport scolaire au Pack’Rentrée ou à votre communauté de communes, consultez les pages 6 et 7 SOIT LE TRANSPORT DE VOTRE ENFANT SOIT LE TRANSPORT DE VOTRE ENFANT RELÈVE DE LA RÉGION, RELÈVE DE VOTRE COMMUNAUTÉ il pourra bénéficier de la gratuité(1). DE COMMUNES. Pour cela, il doit obligatoirement s’inscrire au Pack’transport : Le domicile et l’établissement de votre enfant se situent dans la même communauté de communes parmi les 5 suivantes PACK’TRANSPORT : MODE D’EMPLOI (la Métro/SMMAG, le Grésivaudan/SMMAG, la CAPI, le Pays Voironnais ou Vienne Condrieu Agglomération) : ÉTAPE 1 : identifiez le réseau de transport vous devez faire la demande de titre de transport auprès de (2) utilisé par votre enfant à l’aide des différents outils. -

Carte Des Aléas De GEODERIS Par Commune

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM) DU BASSIN LIGNITIFÈRE DE SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR Communes de La-Chapelle-de-la-Tour, Faverges-de-la- Tour, Saint-André-le-Gaz, Saint-Clair-de-la-Tour, Saint- Didier-de-la-Tour, Saint-Victor-de-Cessieu et Torchefelon PROJET DE PPRM Dossier de consultation A.1 – NOTE DE PRÉSENTATION Mars 2021 PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM) DU BASSIN LIGNITIFÈRE DE SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR Communes de La-Chapelle-de-la-Tour, Faverges-de-la- Tour, Saint-André-le-Gaz, Saint-Clair-de-la-Tour, Saint- Didier-de-la-Tour, Saint-Victor-de-Cessieu et Torchefelon PROJET DE PPRM Dossier de consultation A.2 – ANNEXES DE LA NOTE DE PRÉSENTATION (hors annexes directement intégrées dans la note) Mars 2021 Annexe 4 : cartes informatives de GEODERIS Éléments du Annexe 5 : cartes des aléas de GEODERIS par commune dossier Annexe 6 : cartes des enjeux PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM) DU BASSIN LIGNITIFÈRE DE SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR Communes de La-Chapelle-de-la-Tour, Faverges-de-la- Tour, Saint-André-le-Gaz, Saint-Clair-de-la-Tour, Saint- Didier-de-la-Tour, Saint-Victor-de-Cessieu et Torchefelon PROJET DE PPRM Dossier de consultation Note de présentation ANNEXE 4 : Cartes informatives de GEODERIS Mars 2021 A.2.4 – Cartes informatives de GEODERIS Éléments du 4.1 – Carte informative de la zone nord dossier 4.2 – Carte informative de la concession Saint-Victor 4.3 – Carte informative de la zone sud PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM) DU BASSIN LIGNITIFÈRE DE SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR Communes de La-Chapelle-de-la-Tour, -

Le Relais Assistants Maternels Des Vals Du Dauphiné

Le Relais Assistants Maternels des Vals du Dauphiné 1 territoire 5 secteurs Les Abrets en Dauphiné Virieu Pont de Beauvoisin St Victor de Cessieu La Tour du Pin Les Vals du Dauphiné Communauté de communes 22 Rue de l’Hôtel de Ville CS 90077 38383 La Tour du Pin Cedex Tèl : 04 74 97 05 79 www.valsdudauphine.fr RAM secteur Les Abrets en Dauphiné Point Informations Enfance Jeunesse (PIEJ) Mairie La Bâtie-Divisin 3 rue Gambetta—Les Abrets 65 rue du 11 Novembre 1918 38490 Les Abrets en Dauphiné 38490 La Bâtie-Divisin 04 28 70 06 31 04 76 32 43 28 [email protected] LES PERMANENCES Sur RDV au PIEJ Lundi : 16h30-18h00 Sur RDV à La Bâtie-Divisin Mercredi : 10h00-12h00 Vendredi : 14h30-16h00 Téléphoniques Lundi : 13h30-15h00 Mercredi : 09h00-10h00 Vendredi : 13h30-14h30 Durant les vacances scolaires, merci de consulter le répondeur Contact : Cindy VARVIER RAM secteur Virieu 139 Champs de Mars 38730 Virieu sur Bourbre 04 26 78 39 84 [email protected] LES PERMANENCES Sur RDV Mardi : 17h00-18h30 Vendredi : 16h00-17h00 Téléphoniques Lundi : 17h00-18h30 Mardi : 16h00-17h00 Durant les vacances scolaires, merci de consulter le répondeur Contact : Marie LAISNE RAM secteur Pont de Beauvoisin Maison de Services Au Public ZA de Clermont—82 chemin des Pâquerettes 38480 Pont de Beauvoisin 04 76 32 71 98 [email protected] LES PERMANENCES Sur RDV Lundi : 14h00-15h00 Mercredi : 9h00-11h00 Vendredi : 13h30-15h30 1 samedi par mois de 9h00 à 12h00 Téléphoniques Lundi : 15h00-16h00 Mardi: 14h00-15h00 Durant les vacances -

Contrat Vert Et Bleu De La Vallée De La Bourbre (2017-2022)

Contrat vert et bleu de la Vallée de la Bourbre (2017-2022) Date de la dernière mise à jour : 28 juin 2018 Description Types de milieu Altitude écosystèmes alluviaux milieux artificialisés tourbières et marais majoritaire du Maximale site Altitude Départements Isère Rhône Moyenne Belmont Biol Bizonnes Blandin Bonnefamille Bourgoin-Jallieu Burcin Cessieu Chabons Chamagnieu Champier Charancieu Charvieu-Chavagneux Chassignieu Chateauvilain Chatonnay Chavanoz Chelieu Chezeneuve Chozeau Colombier-Saugnieu Corbelin Courtenay Crachier Culin Diemoz Dizimieu Doissin Dolomieu Domarin Faverges-de-la-Tour Flacheres Four Frontonas Grenay Heyrieux La Batie-Montgascon La Chapelle-de-la-Tour La Tour-du-Pin La Verpilliere Le Passage Les Eparres L,Isle-d,Abeau Maubec Meyrieu-les-Etangs Montagnieu (38) Montcarra Montrevel Moras Nivolas-Vermelle Optevoz Oyeu Paladru Panissage Panossas Passins Communes Altitude Pont-de-Cheruy Rochetoirin Saint-Agnin-sur-Bion Saint-Alban-de-Roche concernées Minimum Saint-Andre-le-Gaz Saint-Chef Saint-Clair-de-la-Tour Saint-Didier-de-Bizonnes Saint-Didier-de-la-Tour Sainte-Anne-sur-Gervonde Sainte-Blandine Saint-Hilaire-de-Brens Saint-Jean-de-Soudain Saint-Laurent-de-Mure Saint-Marcel-Bel-Accueil Saint-Ondras Saint-Quentin-Fallavier Saint-Savin Saint-Sorlin-de-Morestel Saint-Victor-de-Cessieu Salagnon Satolas-et-Bonce Serezin-de-la-Tour Sermerieu Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu Soleymieu Succieu Tignieu-Jameyzieu Torchefelon Tramole Trept Valencogne Vasselin Vaulx-Milieu Venerieu Veyssilieu Vezeronce-Curtin Vignieu Villefontaine Villemoirieu Virieu Carte Gestion du site Année de référence du premier 2017 document de gestion Gestionnaire(s) référent(s) SMABB (Syndicat Mixte d'Aménagement Gestionnaire délégué du Bassin de la Bourbre) Personne en charge Claire JEUDY Nombre d'emploi à temps plein Maîtrises foncière et d'usage Surface concernée par le document de gestion Surface maîtrisée Fiches de gestion Pas de fiche de gestion .