De Pontlevoy

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Pontlevoy, Montrichard, Gièvres, Noyers-Sur-Cher, Saint-Aignan Et La Présence Américaine Dans La Vallée Du Cher Pendant La Première Guerre Mondiale

303 PONTLEVOY ET SA RÉGION PONTLEVOY, MONTRICHARD, GIÈVRES, NOYERS-SUR-CHER, SAINT-AIGNAN ET LA PRÉSENCE AMÉRICAINE DANS LA VALLÉE DU CHER PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE Christian COUTY* RÉSUMÉ Il y a 90 ans, les derniers soldats américains s’apprêtaient à regagner les États-Unis après le concours décisif qu’ils avaient apporté aux Alliés à partir de 1917. La vallée du Cher est le lieu d’une intense activité militaire entre 1917 et 1919 et cet aspect souvent méconnu de la Grande Guerre, a laissé d’importantes traces jusqu’à nos jours. Pontlevoy, Montrichard, Gièvres, Noyers et Saint-Aignan ont réellement vécu à l’heure américaine à ce moment de l’Histoire. Pour tous ces villages, c’était la découverte de l’Amérique ! SUMMARY Ninety years ago, the last American soldiers were preparing to return to the United States after their vital participation alongside the Allied Forces, starting in 1917. The Cher Valley was the hub of intense military activity between 1917 and 1919 and this unknown aspect of the Great War has left numerous traces of their presence, even until now. Pontlevoy, Montrichard, Gièvres, Noyers and Saint- Aignan truly lived in a “ Little America ” at that time. To all these communities, it was almost like discovering Ame- rica again. Le conflit éclate en Europe au début du mois d’août 1914. La guerre de mouvement laisse la place à partir de fin 1914-début 1915 à une longue guerre de tranchées où l’on cherche à conserver les positions acquises. * Professeur Agrégé d’Histoire-Géographie au collège de Saint-Aignan-sur-Cher. -

Les Cépages Du Département De Loir-Et-Cher En 1804 Henri Galinié

Les cépages du département de Loir-et-Cher en 1804 Henri Galinié To cite this version: Henri Galinié. Les cépages du département de Loir-et-Cher en 1804 : Recherches sur l’histoire des cépages de Loire, 5. 2017. halshs-01427299 HAL Id: halshs-01427299 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01427299 Preprint submitted on 5 Jan 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Les cépages du département de Loir-et-Cher en 1804 Henri Galinié - Recherches sur l’histoire des cépages de Loire, 5 1. L’enquête préfectorale de 1804 2. Les notes de synthèse cantonales 2.1 - Canton d’Onzain 2.2 - Canton d’Herbault. 2.3 - Canton de Blois 2.4 - Canton de Marolles 2.5 - Canton d’Oucques 2.7 - Canton d’Avaray 2.8 - Canton de Mer 2.9 - Canton de Montrichard 2.10 - Canton de Pontlevoy 2.11 - Canton de Contres 2.12 - Canton de Cellettes 2.13 - Canton de Brascieux 3. - Occurrences et répartition géographique des noms des cépages 4 - Remarques sur les cépages mentionnés 4.1- L’usage des mots plant et sepage/spage 4.2 - ‘Lignage ’ ou Massé doux 4.3 - ‘Orbois’ ou Menu Pineau 4.5 - Les Auvernat 4.6 - ‘Meslier’. -

Montrichard • Les Drôles De Faverolles M

Le Petit Faverollais 2016 n° 28 Le Sommaire COMMISSION BULLETIN MUNICIPAL • Girault Bernard • Morin Lionel • Mercier Yvette • Valade Jean Michel • Augé Elisabeth • Racault Olivier • Volet Brigitte • Martineau Jean Yves LE SOMMAIRE Le mot du Maire ............................ 1 DOSSIER SPÉCIAL : État Civil 2015 .............................. 2 Le Colonel Cousin ..................... 29 - 40 L’agrandissement de la Bibliothèque ........ 3 La Recette ................................. 41 ème La Cantine .............................. 4 - 5 L’Agriculture au XIX siècle ........... 42 - 43 Les Présidents d’Associations ............... 5 Mme Philippe 100 ans ..................... 45 L’Audronnière ......................... 46 - 47 Le Cyclo .................................... 6 La Maison du Pain d’épices .................48 Le Comité des Fêtes ......................... 7 L’Association «1, 2, 3, bouge» ................. 49 L’Association des Anciens Combattants ...... 8 Les Journées du Patrimoine ............ 50 - 51 Le Club «Loisirs d’Automne» ................. 9 L’École ................................ 52 - 57 Le Club d’Animation ....................... 11 Champion de France ....................... 59 La Saint Vincent 2015 ................... 12 - 13 L’Association «Les Fêt’Arts» ............. 14 - 15 Pesticides ................................. 59 La Chasse ................................. 17 La Communauté de Communes ........60 - 61 Les Réunions de Quartiers ............. 18 - 19 Le S.I.A.A.M ........................... 62 - 63 Le RAM ...................................20 -

Faverolles De France SOMMAIRE LE MOT DU MAIRE

Le Petit n°32 Faverollais 2020 Dossier Les Spécial Faverolles de France SOMMAIRE LE MOT DU MAIRE ❖ Le mot du Maire . 1 Sortie école . 22-23 État Civil 2019 . 2 Le Fournil Gourmand . 24-25 Les services de la Mairie . 3 Kelly à l’honneur . .. 26-27 ❖ Le Club « Loisirs d’Automne » . 4 ❖ L’association Mizara . 29 Le comité des fêtes . .. 5 Nos médaillés . 46-47 L’Association « École en Fête » . 6-8 Randonnée . 48 La Cantine Scolaire . 9 L’Association « 1, 2, 3 bouge » . 49 Association scientifique et technique . 10 Herbes sur ruisseau . 50-51 Gymnastique . 11 Travaux 2019 . 52-55 Flair et Crocs . 12-13 Les « Fêt’Arts » . .. 14-15 ❖ Val de Cher Controis . 56-57 Le Cyclo . 16 Le S .M .I .E .E O. .M . 60-61 Les bénévoles de la Bibliothèque . 17 Le S .I .A .A .M . 62-63 MES CHER(E)S Quartiers, voisins . 18-19 Le S .I .A .E .P . 65 La société de chasse . 20 Communauté de communes . 66-67 AMI(E)S Saint Vincent . 21 2019, dernière année du mandat que vous nous avez Merci à la quasi-totalité de l’équipe municipale qui sollicitera de confié en mars 2014, une année particulièrement riche en nouveau vos voix le 15 mars prochain. évènements avec le rassemblement des Faverolles de France, l’inauguration du chemin piétons et les travaux suivants : Merci aux présidentes, présidents de nos associations et aux Les nombreux bénévoles qui font vivre notre commune dans les Dossier • Enfouissement des réseaux « Route de la Clémencerie » différentes manifestations. • Remise aux normes de l’éclairage public « Route de Cigogne– Chemin de Cigogne – Allée et Route de la Bigotterie – Route Merci à nos enseignants, aux ATSEM, au personnel de la cantine, du Côteau » de la garderie, aux employés communaux. -

17 - Zones D’Activites De La Communaute De Communes

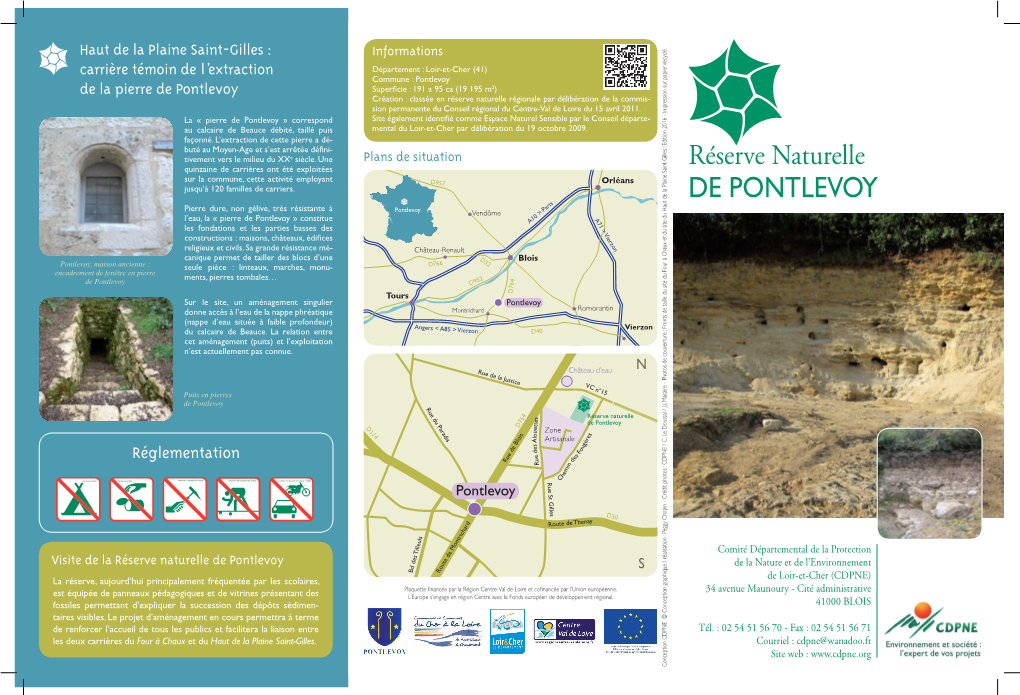

17 - ZONES D’ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CHER A LA LOIRE Communauté de communes du Cher à la Loire > 17.1 ZAD des Granges Rouges Bourré > 17.2 Zone Artisanale Faverolles-sur-Cher > 17.3 ZA de La Chambaudière Monthou-sur-Cher > 17.4 Zone Industrielle - Zone Artisanale Montrichard > 17.5 ZA du Haut de la Plaine Saint-Gilles Pontlevoy > 17.6 Zone Le Clos des Raimbaudières Saint-Georges-sur-Cher > 17.7 Zone de Thenay Thenay > 17.8 Zone de La Godelle Thenay Observatoire de l'Economie et des Territoires de Loir-et-Cher - Informations issues de la plate-forme PILOTE 41 – Décembre 2010 17 Année de Entreprises création Propriétaire Nbre Effectifs Communauté de communes du Cher à la Loire > 17.1 ZAD des Granges Rouges1985 Propriétaire : La Mairie 6 123 Aménageur : La Mairie Gestionnaire : CC du Cher à La Loire > 17.2 Zone Artisanale 1990 Aménageur : CC du Cher à La Loire 3 18 Gestionnaire : CC du Cher à La Loire > 17.3 ZA de La Chambaudière1984 Propriétaire : La commune 4 216 Gestionnaire : CC du Cher à La Loire > 17.4 ZA du Clos de la Bonneterie1963 Aménageur : CC du Cher à La Loire 41 718 Gestionnaire : CC du Cher à La Loire > 17.5 ZA du Haut de la Plaine Saint-Gilles1997 Propriétaire : CC du Cher à La Loire 3 Aménageur : CC du Cher à La Loire Gestionnaire : CC du Cher à La Loire > 17.6 Zone Le Clos des Raimbaudières1989 Propriétaire : La commune 13 42 Aménageur : CC du Cher à La Loire Gestionnaire : CC du Cher à La Loire > 17.7 Zone de Thenay 1990 Gestionnaire : Zone privée 5 60 > 17.8 Zone de La Godelle 2003 Propriétaire : CC -

Legacy of Iconoclasm Volume

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by St Andrews Research Repository The Legacy of Iconoclasm: Religious War and the Relic Landscape of Tours, Blois and Vendôme, 1550-1750 Eric Nelson St Andrews Studies in French History and Culture ST ANDREWS STUDIES IN FRENCH HISTORY AND CULTURE The history and historical culture of the French-speaking world is a major field of interest among English-speaking scholars. The purpose of this series is to publish a range of shorter monographs and studies, between 25,000 and 50,000 words long, which illuminate the history of this community of peoples between the later Middle Ages and the late twentieth century. The series covers the full span of historical themes relating to France: from political history, through military/naval, diplomatic, religious, social, financial, gender, cultural and intellectual history, art and architectural history, to historical literary culture. Titles in the series are rigorously peer-reviewed through the editorial board and external assessors, and are published as both e-books and paperbacks. Editorial Board Dr Guy Rowlands, University of St Andrews (Editor-in-Chief) Professor Andrew Pettegree, University of St Andrews Professor Andrew Williams, University of St Andrews Dr David Culpin, University of St Andrews Dr Sarah Easterby-Smith, University of St Andrews Dr David Evans, University of St Andrews Dr Justine Firnhaber-Baker, University of St Andrews Dr Linda Goddard, University of St Andrews Dr Bernhard Struck, University -

N°40 - Bulletin Municipal 2016

N°40 - Bulletin Municipal 2016 Saint-Georges sur-Cher N°40 - janv 2016 Saint-Georges sur-Cher > Conseil municipal : Séance de travail du 25 novembre 2015 Sommaire Edito P. 3 Décisions du Conseil Municipal P. 4 Jacques Paoletti et toute l’équipe municipale Vie Municipale P. 5 - 16 vous souhaitent une très bonne année Patrimoine et Urbanisme P. 5 Finances de la commune P. 6 et vous convient à la cérémonie des vœux CCCL P. 8 Recensement P. 9 qui se déroulera Environnement P. 10 École, Enfance et Jeunesse P. 12 le vendredi 15 janvier 2016 à 19h00 Affaires Sociales P. 15 Repas des Anciens P. 16 à la salle des fêtes Tarifs Municipaux P. 17 Infos Diverses P. 18 PERMANENCES DES ELUS Environnement P. 22-27 Le Maire : tous les lundis et mercredis après-midi (à partir de 14 heures) Le Syndicat du Cher Canalisé P. 22 ainsi que les samedis matin (de 9 heures à 11 heures), sur rendez-vous en Exposition : Le Port Saint-Georges P. 23 contactant au préalable le secrétariat de la mairie. Le Café du Port P. 24 Les adjoints tiennent une permanence le samedi matin Bibliothèque P. 28 Directeur de la publication : Jacques PAOLETTI Documentation et rédaction : Véronique DALUZEAU et les membres de la commission Vie Associative P. 29-38 Conception et réalisation : L’Imprimerie Médi6 - Vineuil - 02 54 52 41 00 Photo de couverture : le port vu du ciel, réalisée par Marc Ozanne. État civil P. 39 MAIRIE Téléphone : 02 54 32 30 19 - Fax : 02 54 32 64 42 Manifestations 2016 P. -

Plan De Réseau Chartres Paris

Plan de réseau Chartres Paris Le Poislay 419 Paris Rémi 41 Droué Châteaudun Choue La Chapelle- Mondoubleau Vicomtesse Cormenon Chauvigny- du-Perche Le LoirSt-Hilaire-la-Gravelle Sargé-sur-Braye Orléans La Ville- Charsonville aux Clercs Binas/AblainvilleBeauce-la-Romaine - Ouzouer POUR CONNAÎTRE VOTRE CENTRALE Épuisay TGV 1D Morée Binas Danzé TOUTES LES LIGNES D’INFORMATION Savigny-sur-Braye 13 Autainville Paris DU RÉSEAU RÉMI, 20 Fréteval DES CARS RÉMI 41 14 Pezou Azé Orléans RENDEZ-VOUS SUR : Fortan Lisle St-Laurent- des-Bois St-Léonard- en-Beauce Mazangé St-Firmin-des-Prés Marchenoir Montrieux Oucques-la-nouvelle Lorges www.remi- Le Gué-du-Loir 02 54 58 55 44 Naveil Vendôme- Vendôme Briou Villiers-sur-Loir TGV Paris centrevaldeloire.fr Areines Villemuzard Josnes Le Loir Villetrun 10 Prépatour Villeneuve- Beaugency Coulommiers- Frouville Orléans Concriers la-Tour Talcy Montoire-sur-le-Loir 11 Orléans Selommes 492 Tavers Lavardin Séris Villemardy Maves/Pontijou Lailly-en-Val 8 Villeromain 16 Villexanton La Chapelle- Lestiou 8 Sasnières Champigny- 1 Maves/Charleville St-Martin- Avaray Ambloy en-Beauce en-PlaineHerbilly St-Laurent-Nouan Courbouzon St Amand-Longpré 9 Mer Villefrancœur Suèvres Le Cavereau Le Breuil Mulsans RÉSEAU CAR RÉMI Cour- Nouan-sur-Loire Pray Villerogneux La Chapelle- sur-Loire Lancé Vendômoise Muides-sur-Loire LIGNES RÉGULIÈRES CAR RÉMI 41 St-Dyé-sur-Loire La Ferté-St-Cyr Gombergean Landes- Villerbon Ménars Crouy- Yvoy- Lancôme le-Gaulois Fossé Montlivault sur-Cosson le-Marron St-Lubin- St-Denis-sur-Loire Maslives -

WEEK-Ends EN VALLÉE DU LOIR EN SOLOGNE EN VALLÉE DU CHER À BLOIS EN VALLÉE DE LA LOIRE UN ÉTÉ Inoubliable SPORT NATURE GASTRONOMIE CHÂTEAUX SORTIES ETC

LOIR & CHERHORS-SÉRIE ÉTÉ 2014 le mag WEEK-ends EN VALLÉE DU LOIR EN SOLOGNE EN VALLÉE DU CHER À BLOIS EN VALLÉE DE LA LOIRE UN ÉTÉ inoubliable SPORT NATURE GASTRONOMIE CHÂTEAUX SORTIES ETC. 2 / Loir&Cher le mag été 2014 ÉDITO Maurice Leroy Ancien ministre Président du Conseil général Courriel : [email protected] Twitter : @MauriceLeroy LA VITALITÉ d’un département N. Derré C’est désormais une coutume : en dans nos villes et villages, grâce juin, Loir & Cher le mag se pare à la vitalité de nos bassins de vie des couleurs de l’été pour mettre que « bien-vivre » s’accorde avec en valeur les richesses de nos développement économique. territoires. À travers ses terroirs, ses Au fil de ce numéro d’été, vous paysages, ses savoir-faire, le Loir- retrouverez des hommes et des et-Cher présente femmes qui, par des visages aussi Le Loir-et-Cher, leurs projets, leur complémentaires un territoire à passion et leurs qu’attractifs. Un taille humaine. engagements, équilibre qui se incarnent la vitalité retrouve dans la plupart des du département. L’occasion aussi secteurs d’activité et ouvre le de découvrir ou de redécouvrir un champ à l’initiative, au dialogue et patrimoine naturel et culturel bien aux projets. Le Loir-et-Cher porte la vivant qui attire chaque année les vision d’un territoire à taille humaine touristes du monde entier. où l’échange et la construction Pour cette visite estivale, bienvenue commune sont les clés du succès. à travers notre département et bon C’est grâce aux liens de proximité été en Loir-et-Cher ! Loir&Cher le mag été 2014 / 3 actu Loir&Cher le mag sur le web Pub P4 Poursuites de lecture, albums photos, interviews, exclusivités.. -

Publication Du 27 Janvier 2017

PREFET de LOIR-et-CHER PUBLICITE - CONTRÔLE DES STRUCTURES AGRICOLES La Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher communique la liste des demandes soumises à publicité suite à la mise en œuvre du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles de la Région Centre-Val de Loire et en application des articles R. 331-4 et D.331-4-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Publication du 27 janvier 2017 Date limite N° de Date Identité du demandeur Motif de la Communes où se Superficie Identité des propriétaires ou des de dépôt des dossier d’enregistrement demande situent les surfaces sollicitée mandataires dossiers de la demande demandées concurrents complète 17.41.002 18/01/2017 EARL PLASSAIS (MM. Philippe et Superficie PONTLEVOY 76 ha 48 a 36 ca Mme Christiane CHAUSSARD 18/04/2017 Damien PLASSAIS) supérieure au seuil (usufruitière) avant regroupement M. Joël CHAUSSARD (nu- avec l’exploitation propriétaire) de M. Joël 11 ha 28 a 37 ca Mme Éliane CYR CHAUSSARD (qui 22 ha 09 a 08 ca M. Élie DIEULEVEUT devient gérant 17 ha 54 a 94 ca Indivision GUILLON (en cours associé exploitant d’acquisition par M. CHAUSSARD) au sein de l’EARL 2 ha 55 a 80 ca M. Gérard RHUE PLASSAIS) 2 ha 74 a 20 ca Mme Annick CHARRETIER 17.41.003 09/01/2017 MADRE Frédéric Absence de BOURSAY 60 a 00 ca M. Frédéric MADRE 09/04/2017 capacité professionnelle agricole 17.41.004 09/01/2017 THOMAS Frédéric Superficie MONTRIEUX-EN- 18 ha 62 a de MM. -

THE DELIGHTS in FRANCE for the TOURISTS Denisa Wolfe ID 499 Dr. James Hightower

THE DELIGHTS IN FRANCE FOR THE TOURISTS by Denisa Wolfe ID 499 Dr. James Hightower TABLE OF CONTENTS Loire Valley 1 - 27 Normandy 28 - 36 Brittany 37 - 44 Pyrenees 45 - 53 Perigord 54 - 63 Provence 64 - 74 - - LOIRE VALLEY The Loire River is the longest river in France, flowing for approximately six hundred miles. This river, with the Cher River and the Indre River, forms the Loire Valley. This is the area of France for dreaming along the banks of the rivers. Dreams of those of the past have dotted the Loire Valley with magnificent chateaux. This is truly the chateaux country of France. This region of France was very popular with the royalty, and many of their royal residences are still there. Many of these chateaux are not only beautiful, but also possess intriguing stories of love, jealousy, and murder. Amboise The Chateau d'Amboise is in Italian Renaissance style. One of the main attractions of this chateau is the Tour des Minimes which is the five-storey spiral ramp used for bringing horses and carriages up to the chateau from the river below. In 1470, Charles VIII was born here and began to rebuild it in 1492. In 1498, Charles VIII died from striking his forehead on a low-hanging doorway in the chateau. In 1560, the chateau was the site of a gruesome scene. There was the massacre of the Protestants for the conspiracy of La Renaudie. They were hung from the iron balconies of the chateau. A fanciful visitor today can 2 perhaps picture traces of blood on the crossed iron bars of the balcony where heads were hung. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2020

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 41 LOIR-ET-CHER INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 41 - LOIR-ET-CHER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 41-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 41-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 41-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 41-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires