1. La Chine Et Ses Migrants.Pd

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mysteel Raw Materials Daily Bringing You the Latest Updates on China Raw Materials Markets Tuesday, August 2, 2016

Iron Ore Coal & Coke Billet Scrap Ferroalloy Freight Latest News Analysis Data MYSTEEL RAW MATERIAL DEPARTMENT Mysteel Raw Materials Daily Bringing you the latest updates on China raw materials markets www.mysteel.net Tuesday, August 2, 2016 Currency Exchange 1 USD = 6.6277 CNY 1 USD =1.3265AUD 1 USD=3.2648 BRL ISSUE 292 USD/DMT Mysteel IO Index (62% Fe Australia) Today's Highlight 80 70 Steel mills raise steel prices 60 50 Steel prices rose again. Shagang Group issued the early August’s adjustment 40 policy of steel prices on Aug 1th. Rebar price increased by 70 yuan/ton and 16- 30 25mm Spot rebar’s ex-factory price came to 2480 yuan/ton. Coiled rebar price 20 10 increased by 30/ton and 8-10mm spot coiled rebar’s strike price stood at 2530 0 yuan/ton. High speed wire price came to 2480 yuan/ton, up 30 yuan/ton. Hot- rolled coil products’ prices reached 2800-2830 yuan/ton, up 20 yuan/ton. Jul-15 Jul-16 Jan-16 Jun-15 Jun-16 Oct-15 Apr-15 Apr-16 Sep-15 Feb-16 Dec-15 Aug-15 Nov-15 Mar-15 Mar-16 May-15 May-16 USD/tonne Mysteel IO Index VS Mysteel Shanghai Rebar Index USD/dmt Iron ore price hits high 500 80 Iron ore future price 1609 hits three-month high of 486.5 yuan per tonne 450 70 400 60 in Dalian commodity exchange market, and is set to end July with a second 350 consecutive monthly gain, defying market expectations that iron ore would be 300 50 250 40 dragged down by increased supply in 2H16. -

Polity and Governance

www.gradeup.co www.gradeup.co Polity and Governance J&K govt declares actions under Roshni Act 'null and void Why in the news? • The Jammu and Kashmir government has declared the actions taken under the Jammu and Kashmir State Land (Vesting of Ownership to the Occupants) Act, 2001 or 'Roshni Act', as null and void. Reason behind this move • The Act, which was repealed in 2018 by then lieutenant governor Satya Pal Malik, was implemented with the aim of boosting the farming sector and "generating substantial revenue" for funding power projects. • However, the government stated that the Act had "failed to realise the desired objectives and there were also reports of misuse of some its provisions" due to allegations of corruption and an alleged failure to deliver the benefits it had been envisaged for. What is the Roshni Act? • The land-related law, popularly known as the Roshni Act, was brought into force by the Farooq Adbullah government in 2001. • The law aimed to grant ownership rights of public land to occupants. • Reportedly, 15.85 percent of the occupied land was approved for transfer of ownership rights. • The Act also sought the conferment of proprietary rights of around 20.55 lakh kanals of land (1, 2, 50 hectares) to the occupants. • Additionally, legislators hoped the Act would help generate resources to finance power projects. • Farmers who had been occupying State land were also given ownership rights for agricultural use. • The law initially set 1990 as the cut-off year for encroachment on State land, based on which ownership would be granted. -

Annual Report 2020

Annual Report 2020 Section 1 Section 2 Section 3 OverviewAnnual of Report Tianjin Port Opportunities China’s Port Development and Challenges Industry and2020 in 2020 Port of Tianjin Section 1 Overview of China’s Port Industry and Port of Tianjin China Throughput and Trade Information Throughput at Major Ports in China China Total GDP value Million Million Tonnes RMB$Bn TEUs Total cargo dummy1 dummy2 Container 16000 300 2016 11830 218 120000 250 2017 12644 237 98652 101599 12000 100000 91928 2018 13300 250200 83204 74640 8000 2019 13951 261150 80000 2020 14549 264100 4000 60000 50 40000 0 0 20152016 201711464 2018 2019 2020 210 20000 Total cargo Container 0 2016 2017 2018 2019 2020 Source: Ministry of Transport of the PRC, National Bureau of Statistics Source: General Administration of Customs, PRC China Export Value China Import Value US$Bn US$Bn 2500 3000 2136 2487 2499 2590 2078 2057 2500 2263 2000 1841 2097 1587 2000 1500 1500 1000 1000 500 500 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Source: General Administration of Customs, PRC Source: General Administration of Customs, PRC 4 Overview of China’s Key Port Zones 2020 Throughput Change vs 2019 Total Cargo Container Total Cargo Container (m tonnes) (m TEU) China’s Key Port Zones Bohai Bay Tianjin 503 18.4 2.2% 6.1% Dalian 334 5.1 -8.8% -41.7% Tangshan* 703 3.1 7.0% 5.8% Qingdao 605 22.0 4.7% 4.7% Yangtze River Delta Ningbo-Zhoushan 1172 28.7 4.7% 4.3% Shanghai 711 43.5 -0.8% 0.4% Bohai Bay Suzhou 554 6.3 6.0% 0.3% Yangtze River Delta Southeast Coastline Pearl River Delta -

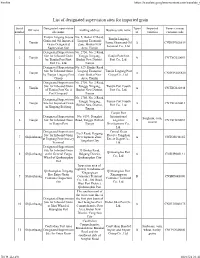

List of Designated Supervision Sites for Imported Grain

Firefox https://translate.googleusercontent.com/translate_f List of designated supervision sites for imported grain Serial Designated supervision Types Imported Venue (venue) Off zone mailing address Business unit name number site name of varieties customs code Tianjin Lingang Jiayue No. 5, Bohai 37 Road, Tianjin Lingang Grain and Oil Imported Lingang Economic 1 Tianjin Jiayue Grain and Oil A CNDGN02S619 Grain Designated Zone, Binhai New Terminal Co., Ltd. Supervision Site Area, Tianjin Designated Supervision No. 2750, No. 2 Road, Site for Inbound Grain Tanggu Xingang, Tianjin Port First 2 Tianjin A CNTXG020051 by Tianjin Port First Binhai New District, Port Co., Ltd. Port Co., Ltd. Tianjin Designated Supervision No. 529, Hunhe Road, Site for Inbound Grain Lingang Economic Tianjin Lingang Port 3 Tianjin A CNDGN02S620 by Tianjin Lingang Port Zone, Binhai New Group Co., Ltd. Group Area, Tianjin Designated Supervision No. 2750, No. 2 Road, Site for Inbound Grain Tanggu Xingang, Tianjin Port Fourth 4 Tianjin A CNTXG020448 of Tianjin Port No. 4 Binhai New District, Port Co., Ltd. Port Company Tianjin No. 2750, No. 2 Road, Designated Supervision Tanggu Xingang, Tianjin Port Fourth 5 Tianjin Site for Imported Grain A CNTXG020413 Binhai New District, Port Co., Ltd. in Xingang Beijiang Tianjin Tianjin Port Designated Supervision No. 6199, Donghai International Sorghum, corn, 6 Tianjin Site for Inbound Grain Road, Tanggu District, Logistics B CNTXG020051 sesame in Tianjin Port Tianjin Development Co., Ltd. Designated Supervision Central Grain No.9 Road, Haigang Site for Inbound Grain Reserve Tangshan 7 Shijiazhuang Development Zone, A CNTGS040165 at Jingtang Port Grocery Direct Depot Co., Tangshan City Terminal Ltd. -

PM Takes Stock of Safety Measures at Schools QNA — DOHA

www.thepeninsula.qa Friday 4 September 2020 Volume 25 | Number 8370 16 Muharram - 1442 2 Riyals BUSINESS | 11 SPORT | 16 EU finance ministers QFA, SC and will discuss recovery, Concacaf joint revenues at Berlin announce new meeting: Scholz partnership Choose the network of heroes Enjoy the Internet PM takes stock of safety measures at schools QNA — DOHA Prime Minister and Minister of Interior H E Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani We congratulate our children for their return to schools visited three schools yesterday despite the exceptional circumstances created by COVID-19 morning, which included Omar pandemic after the state has taken all safety measures for bin Al Khattab Independent students, teaching staff and administration in all schools Preparatory School for Boys, operating in Qatar. With perseverance and cooperation of Al Bayan Second Primary everyone, we will overcome the challenges and it will be a School for Girls, and Qatar successful academic year, if Allah willing. Science and Technology Secondary School for Boys, to inspect the procedures and H E the Prime Minister was briefed on the various precautionary measures taken educational equipment and health preparations by the Ministry of Education made for the new academic year in light of the and Higher Education and the Ministry of Public Health to pandemic. achieve maximum safety for school students, and the H E the Prime Minister also attended a part of the teaching and administrative staff of schools, to prevent the lessons and exchanged discussions with students coronavirus (COVID-19) about their study experience. pandemic. During the visit, H E the Prime Minister was briefed on H E the Prime Minister praised the efforts of the the various educational education sector to continue distance learning equipment and health prepa- during the COVID-19 pandemic and to enhance the rations made for the new aca- utilization of technological progress in this field. -

Key Foreign Investment Projects in Qinhuangdao

KEY FOREIGN INVESTMENT PROJECTS IN QINHUANGDAO 1 CONTENTS Qinhuangdao Economic and Technological Development Zone Annual Output of 2MW Offshore Wind Machine Project................................................................................................. 1 Shanhaiguan Port-related Economic Development Zone Railway Parts Industrial Park...........3 Beijing Ruisifu New and High-Tech Co., Ltd. Rail Transportation Industry Base................. 4 Tenneco (Beijing) Automotive Shock Absorber Co., Ltd. Compact Automobile Shock Absorber Project with Annual Output of Five Million............................................................... 6 Changli County Fur Industrial Park Standardized Parts Plant for Industrial Sewing Machines..........................................................8 Qinhuangdao Zhifang Science and Technology Co., Ltd. Industrial Robot Project with Annual Output of 1000 sets................................................................................................................... 10 Beijing Capital Agribusiness & Food Group Co., Ltd. Science and Technological Industrial Park for Chinese Time-Honored Brands...................................................................................12 Sichuan Baijia Food Co., LtdHealthy Food Processing Base...................................................14 Qinglong Manchu Autonomous County Edible Mushroom Planting and Deep-Processing Project........................................................16 Shanhaiguan Port-related Economic Development ZoneFood Industry Project..................... -

4 Sept-2020.Qxd

C M C M Y B Y B RNI No: JKENG/2012/47637 Email: [email protected] POSTAL REGD NO- JK/485/2016-18 Internet Edition www.truthprevail.com Truth Prevail Epaper: epaper.truthprevail.com Vinesh Phogat recovers from COVID-19, tests negative twice 3 5 12 Union Secretary RDD e-reviews progress Mayor, team inaugurates open gym 'Government is committed to inclusive socio- under TAD Programme in Baramulla at Gangyal area economic development of J&K', Lt Governor VOL: 9 Issue: 216 JAMMU AND KASHMIR, FRIDAy , SEPTEMBER 04, 2020 DAILy PAGES 12 Rs. 2/- IInnssiiddee India's armed forces capable of dealing with Border situation in Ladakh ‘direct result’ of Chinese Security force action to effect unilateral change in status quo: MEA launch CASO in New Delhi : India on military movements" to "uni - attempts, the Indian Army has south Kashmir Chinese actions in best suitable ways : Rawat Thursday said the situation laterally" change the status strengthened its presence in at Srinagar, Sep 3 : New Delhi : India's armed capable of handling these in and Kashmir, attempted to Defence Staff Gen Bipin witnessed in the border areas quo on the southern bank of least three strategic heights in Security forces on Thursday forces are capable of handling the best suitable ways," Gen spread terrorism in other parts Rawat said on Thursday. His in eastern Ladakh over the Pangong lake in eastern the southern bank of Pangong launched a Cordon and aggressive Chinese actions in Rawat said at the online of the country. remarks came against the past four months is a "direct Ladakh on the intervening lake. -

Memorandum of Cooperation Between The

Memorandum of Cooperation between the Province of Zuid-Holland, the Kingdom of the Netherlands and Hebei Province, the People’s Republic of China for the Period of 2021-2025 The Province of Zuid-Holland, the Kingdom of the Netherlands and Hebei Province, the People’s Republic of China signed an Agreement on the Establishment of Friendship Relationship in The Hague, the Netherlands on September 21, 2007. Hereafter, the two provinces signed a Memorandum of Cooperation for the Period of 2012-2015 in Shijiazhuang in August 2012, and a Memorandum of Cooperation for the Period of 2016-2020 in The Hague in May 2016. Over these 13 years, within the framework of the friendship relation, governmental organizations, businesses and knowledge institutes from both sides followed all agreements mentioned above, had frequent exchanges, and generated substantial concrete business achievements. In order to deepen the friendship relation, and enhance the cooperation and exchanges further, based on the principle of friendly cooperation and mutual benefits, two provincial governments reached a consensus of the cooperation for the period of 2021 to 2025 below: 1. Key cooperation sectors between two provinces Zuid-Holland Province has a well-developed economy. Port logistics, agri- horticulture, life science & health, and digital economy are main sectors of Zuid-Holland. Hebei Province has a wide range of industries and is a major agricultural province in northern China. The three Chinese national development strategies, Coordinated Development for the Beijing-Tianjin- Hebei Region, 2022 Beijing Winter Olympics, and the development of Xiongan New Area, offered Hebei a significant opportunity to opening up further to the outside world and create new international exchanges. -

Klint De Roodenbeke, Auguste (1816-1878) : Belgischer Diplomat Biographie 1868 Auguste T’Klint De Roodenbeke Ist Belgischer Gesandter in China

Report Title - p. 1 of 509 Report Title t''Klint de Roodenbeke, Auguste (1816-1878) : Belgischer Diplomat Biographie 1868 Auguste t’Klint de Roodenbeke ist belgischer Gesandter in China. [KuW1] Tabaglio, Giuseppe Maria (geb. Piacenza-gest. 1714) : Dominikaner, Professor für Theologie, Università Sapienza di Roma Bibliographie : Autor 1701 Tabaglio, Giuseppe Maria ; Benedetti, Giovanni Battista. Il Disinganno contraposto da un religioso dell' Ordine de' Predicatori alla Difesa de' missionarj cinesi della Compagnia di Giesù, et ad un' altro libricciuolo giesuitico, intitulato l' Esame dell' Autorità &c. : parte seconda, conchiusione dell' opera e discoprimento degl' inganni principali. (Colonia : per il Berges, 1701). https://archive.org/details/bub_gb_ZX__WZVH6zsC. [WC] 1709 Tabaglio, Giuseppe Maria ; Fatinelli, Giovanni Jacopo. Considerazioni sù la scrittura intitolata Riflessioni sopra la causa della Cina dopò ! venuto in Europa il decreto dell'Emo di Tournon. (Roma : [s.n.], 1709). https://archive.org/details/bub_gb_YWkGIznVv70C. [WC] Tabone, Vincent (Victoria, Gozo 1913-2012 San Giljan, Malta) : Politiker, Staatspräsident von Malta Biographie 1991 Vincent Tabone besucht China. [ChiMal3] Tacchi Venturi, Pietro (San Severino Marche 1861-1956 Rom) : Jesuit, Historiker Bibliographie : Autor 1911-1913 Ricci, Matteo ; Tacchi Venturi, Pietro. Opere storiche. Ed. a cura del Comitato per le onoranze nazionali con prolegomeni, note e tav. dal P. Pietro Tacchi-Venturi. (Macerata : F. Giorgetti, 1911-1913). [KVK] Tacconi, Noè (1873-1942) : Italienischer Bischof von Kaifeng Bibliographie : erwähnt in 1999 Crotti, Amelio. Noè Tacconi (1873-1942) : il primo vescovo di Kaifeng (Cina). (Bologna : Ed. Missionaria Italiana, 1999). [WC] Tachard, Guy (Marthon, Charente 1648-1712 Chandernagor, Indien) : Jesuitenmissionar, Mathematiker Biographie Report Title - p. 2 of 509 1685 Ludwig XIV. -

China's Regional Transport Dominance

J. Geogr. Sci. 2010, 20(2): 295-309 DOI: 10.1007/s11442-010-0295-6 © 2010 Science in China Press Springer-Verlag China’s regional transport dominance: Density, proximity, and accessibility JIN Fengjun, WANG Chengjin, LI Xiuwei, WANG Jiao’e Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China Abstract: Transport infrastructure plays an important role in shaping the configuration of spa- tial socio-economic structures and influences regional accessibility. This paper defines transport dominance from three aspects: quality, quantity, and advantage, measured by den- sity, proximity, and accessibility indices. County is the basic unit for analysis. The results reveal: (1) Transport dominance statistically follows a partial normal distribution. A very few counties, 1.4% of the total, have extremely high transport dominance which strongly supports the socio-economic development in these areas. In contrast, one eighth of all counties have poor transport dominance which impedes local socio-economic development to some extent. The remaining areas, about 70% of the counties, have median transport dominance. (2) Transport dominance is spatially unevenly distributed, with values decreasing gradually from the coastal area to the inland area. Areas in the first-highest level of transport dominance are mainly concentrated in the Yangtze River Delta, the Greater Beijing area, and the Pearl River Delta. Areas in the second-highest level are focused in Chengdu, Chongqing, and Wuhan metropolitan areas. Provincial capitals and a few other counties belong to the third-highest level. Keywords: transport dominance; density; proximity; accessibility; China 1 Introduction Transport, which guides and supports the socio-economic development, is an important in- dicator to evaluate the development conditions for a region. -

Dragon Boat Festival in Tianjin

2021.06 “体彩杯”天津市“我要上全运” 首届社区运动会暨第八届市民运动会 海河龙舟赛圆满成功! DRAGON BOAT FESTIVAL IN TIANJIN Follow us on Wechat! InterMediaChina www.tianjinplus.com IST offers your children a welcoming, inclusive international school experience, where skilled and committed teachers deliver an outstanding IB education in an environment of quality learning resources and world-class facilities. No. 22 Weishan South Road, Shuanggang, Jinnan District, Tianjin 300350, P.R.China Website: www.istianjin.org Email: [email protected] Tel: +86 (22) 2859 2001 Editor's Notes Hello Friends: On 14th June, 2021, twelve multinational corporations participated as International Managing Editor Teams in the traditional Dragon Boat Race on the Tianjin Haihe River. Sandy Moore The event was organized by the Tianjin Municipal Sports Bureau, the Tianjin Sports [email protected] Competition and Social Sports Affairs Centre and Tianjin Dragon Boat Sports Advertising Agency Association, and sponsored by TIANJIN PLUS New Media, which was responsible for InterMediaChina organizing teams from the international corporations. [email protected] There were almost 30 dragon boat teams from local and international organizations Publishing Date located in Tianjin, and participants numbered more than 500, including both Chinese June 2021 and foreigners from all over the world. This was the largest number of participants in the 33-year history of dragon boat racing in Tianjin. Tianjin Plus is a Lifestyle Magazine. We would like to thank all companies and participants for being part of this story, and For Members ONLY contributing to making the dragon boat race a famous sporting and cultural event in www. tianjinplus. com Tianjin. Over the years, it has played an active role in promoting Tianjin, showing off ISSN 2076-3743 the beauty of the Haihe River, building links across our community and raising the city's profile. -

China Coal Monthly

Coal Ch ina Coal Monthly The definitive monthly publication on the Chinese coal industry January 2020 | Issue 192 Thermal coal market in China IHS McCloskey/Xinhua Infolink Chinese markers Steam coal 06-Dec 13-Dec 20-Dec 27-Dec steadies ahead of Lunar New Year QHD FOB markers ($/t) Supply and demand in China's thermal coal market 5,000kc NAR 69.65 69.54 69.46 69.89 shrank ahead of the Lunar New Year holiday between or 4,700kc NAR 65.47 65.37 65.29 65.69 24-31 January, though most small mines will suspend 5,500kc NAR 78.11 78.07 77.95 78.51 or 5,800kc NAR 84.96 84.74 84.43 85.06 operations through mid-January to mid-February. or 6,000kc NAR 87.89 87.67 87.35 87.99 Spot cargo trades eased significantly at loading ports, South China CFR markers ($/t) and transactions were estimated at RMB561/t ($81.54/t) 4,700kc NAR 55.86 56.44 56.47 56.10 FOB Qinhuangdao (QHD), basis 5,500 kc NAR, on 21 5,500kc NAR 64.19 64.41 63.96 63.85 January, unchanged since 13 January, after rising from 6,000kc NAR 77.42 77.92 77.95 77.90 RMB548/t ($79.65/t) FOB on 19 December. Note: FOB prices inclusive of domestic taxes The rate for 5,000 kc NAR cargoes was RMB502/t Note: CFR prices exclusive of Chinese taxes Source: IHS McCloskey/Xinhua Infolink © 2020 IHS Markit ($72.97/t) FOB, also steady for more than a week, following a rebound from RMB485/t ($70.49/t) FOB Metallurgical coal and coke markers on 19 December.