Les Ammonites Hettangiennes De L'ancienne Mine De Fer De Beauregard

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Felix Gradstein, Lames Ogg and Alan Smith 18 the Jurassic Period J

Felix Gradstein, lames ogg and Alan smith 18 The Jurassic Period J. G. OGG iographic distribution of Jurassic GSSPs that have been ratified (ye Table 18.1 for more extensive listing). GSSPs for the honds) or are candidates (squares) on a mid-Jurassic map base-Jurassic, Late Jurassic stages, and some Middle Jurassic stages PNS in January 2004; see Table 2.3). Overlaps in Europe have are undefined. The projection center is at 30" E to place the center kured some GSSPs, and not all candidate sections are indicated of the continents in the center of the map. basaurs dominated theland surface. Ammonites are themain fossils neously considered his unit to he older. Alexander Brongniart rmrrelatingmarine deposits. Pangea supercontinent began to break (1829) coined the term "Terrains Jurassiques" when correlat- h md at the end of the Middle Jurassic the Central Atlantic was ing the "Jura Kalkstein" to the Lower Oolite Series (now as- m. Organic-rich sediments in several locations eventually became signed to Middle Jurassic) of the British succession. Leopold t source rocks helping to fuel modern civilization. von Buch (1839) established a three-fold subdivision for the Jurassic. The basic framework of von Buch has been retained as the three Jurassic series, although the nomenclature has var- 8.1 HISTORY AND SUBDIVISIONS ied (Black-Brown-White, Lias-Dogger-Malm, and currently L1.1 Overview of the Jurassic Lower-Middle-Upper). The immense wealth of fossils, particularly ammonites, in hc term "Jura Kalkstein" was applied by Alexander von the Jurassic strata of Britain, France, German5 and Switzer- bmholdt (1799) to a series ofcarhonate shelfdeposits exposed land was a magnet for innovative geologists, and modern con- the mountainous Jura region of northernmost Switzerland, cepts of hiostratigraphy, chronostratigraphy, correlation, and d he first recognized that these strata were distinct from paleogeography grew out of their studies. -

75 the Upper Triassic Events Recorded in Platform and Basin of the Austrian Alps. the Triassic/Jurassic GSSP and Norian/Rhaetian

©Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter www.geologie.ac.at und www.zobodat.at Berichte der Geologischen Bundesanstalt (ISSN 1017-8880), Band 111, Wien 2015 STRATI 2015 The Upper Triassic events recorded in platform and basin of the Austrian Alps. The Triassic/Jurassic GSSP and Norian/Rhaetian GSSP candidate Sylvain Richoz & Leopold Krystyn 47 figures Sylvain Richoz - Institute of Earth Sciences, Graz University, Heinrichstraße 26, 8010 Graz, Austria, [email protected] Leopold Krystyn - Department for Palaeontology, Vienna University, Geozentrum, Althansstr. 9, A-1090 Vienna, Austria; [email protected] Contents Abstract 1. Topics and area of the Field Trip 2. Introduction 2.1. The Northern Calcareous Alps 2.2. Principles of the structural evolution 2.3. Triassic depositional realms 2.3.1. General features 2.3.2. The Dachstein Mountains 2.3.3. The Zlambach facies – the deep shelf environment 2.3.4. The Hallstatt facies – the condensed deep shelf environment 2.3.5. The Eiberg Basin 3. The Field Trip 3.1. Shelf margin (Day 1) 3.1.1. Route 3.1.2. Locality 1 – Pötschenhöhe Quarry 3.1.3. Locality 2 – Großer Zlambach 3.1.4. Locality 3 – Steinbergkogel: Proposed Norian/Rhaetian GSSP section 3.1.5. Locality 4 – Gosausee: The Dachstein margin at Gosaukamm 3.2 Lagoon, fringing reef and Eiberg Basin (Day 2) 3.2.1. Route 3.2.2. Locality 5 – Pass Lueg: The classical Lofer cycle 3.2.3. Locality 6 – Adnet 3.2.4. Locality 7 – Steinplatte 3.2.5. Locality 8 – Eiberg 3.3. The Triassic/Jurassic GSSP (Day 3) 3.3.1. -

The Global Stratotype Sections and Point (GSSP) for the Base of the Jurassic System at Kuhjoch (Karwendel Mountains, Northern Calcareous Alps, Tyrol, Austria)

162 162 Articles by Hillebrandt, A.v.1, Krystyn, L.2, Kürschner, W.M.3, Bonis, N.R.4, Ruhl, M.5, Richoz, S.6, Schobben, M. A. N.12, Urlichs, M.7, Bown, P.R.8, Kment, K.9, McRoberts, C.A.10, Simms, M.11, and Tomãsových, A13 The Global Stratotype Sections and Point (GSSP) for the base of the Jurassic System at Kuhjoch (Karwendel Mountains, Northern Calcareous Alps, Tyrol, Austria) 1 Institut für Angewandte Geowissenschaften, Technische Universität, Ernst-Reuter-Platz 1, 10587 Berlin, Germany. E-mail: [email protected] 2 Department for Palaeontology, Vienna University, Geozentrum, Althansstr. 9, A-1090 Vienna, Austria. E-mail: [email protected] 3 Department of Geosciences and Centre of Earth Evolution and Dynamics (CEED), University of Oslo, PO box 1047, Blindern, 0316 Oslo, Norway. E-mail: [email protected] 4 Shell Global Solutions International B.V., Kessler Park 1, 2288 GS, Rijswijk, the Netherlands. E-mail: [email protected] 5 Department of Earth Sciences, University of Oxford, South Parks Road, Oxford OX1 3AN, UK. E-mail: [email protected] 6 Commission for the Palaeontological and Stratigraphical Research of Austria, Austrian Academy of Sciences c/o Institut of Earth Sciences, Graz University, Heinrichstraße 26, 8010 Graz, Austria. E-mail: [email protected] 7 Staatliches Museum für Naturkunde, Rosenstein 1, 70191 Stuttgart, Germany. E-mail: [email protected] 8 Department of Earth Sciences, University College London, Gower Street, London WC1E 6BT, UK. E-mail: [email protected] 9 Lenggrieser Str. -

Ammonites Marmoreus OPPEL

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Stuttgarter Beiträge Naturkunde Serie B [Paläontologie] Jahr/Year: 1988 Band/Volume: 141_B Autor(en)/Author(s): Bloos Gert Artikel/Article: Ammonites marmoreus OPPEL (Schlotheimiidae) im unteren Lias (angulata-Zone, depressa-Subzone) von Württemberg (Südwestdeutschland) 1-47 " ^ © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde Serie B (Geologie und Paläontologie) Herausgeber: Staatliches Museum für Naturkunde, Rosenstein 1, D-7000 Stuttgart 1 Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. B Nr. 141 47S., 12Taf., 11 Abb., 3Tab. Stuttgart, 15. 6. 1988 Ammonites marmoreus Oppel (Schlotheimiidae) im unteren Lias {angulata-Xont^ depressa-Suhzont) von Württemberg (Südwestdeutschland) Ammonites m^armoreus Oppel (Schlotheimiidae) in the lower Lias {angulata Zone, depressa Subzone) of Württemberg (Southwest Germany) _^^ Von Gert Bloos, Stuttgart ^ ^^^ ^ Mit 12 Tafeln, 11 Abbildungen und 3 Tabellen Summary ^=»=%^'^'Aslib The occurrence of the mediterranean spec'ies Ammonites marmoreus Oppel (Schlotheimiidae) in Württemberg - supposed already by Pompeckj 1893 - is verified. A comparison of the 11 stu- died specimens with material of the Eastern Alps yielded no significant differences concerning form, sculpture, and suture line. The differences to Schlotheimia on the one hand and to the charmassei group on the other are shown. There are two main groups within the Schlotheimiidae (not regarded "Waehneroceras" s.L): The one is well known as genus Schlotheimia and the other is here comprised under the name Angulaticeras (including Sulciferites) to which. Ammonites marmoreus belongs. The stratigraphical occurrence of the species in Württemberg Supports the Hettangian age of the marmoreum Zone in the Mediterranean province. -

Paleontological Research of the Mesozoic in Uie Central Zone And

Západně Karpaty • séria paleontológia (1) • P. 7—23 • GÚDŠ • Bratislava • 1975 Miloš Rakús Hettangian ammonites from the Strážovská hornatina Mts. (West Carpathians) 1 plate (CIV), 10 text-figs, Slovak summary The thorough geological — paleontological research of the Mesozoic in uie central zone and particularly in the Strážovská hornatina mountains resulted in detailed knowledge of the Hettangian Ammonites. Conse quently, a summarizing report may be presented on the ammonites. The first, and for considerable time the only published report on the Hettangian Ammonites was that by D. Stúr (1868, p. 378) from the loca lity Rakytov (the Velká Fatra mountains), viz A. psilonotus laevis (Q u .) = Psiloceras psilonotum (Quenstedt). Unfortunately, the find has not been repeated so far. Still I suppose that in this case its presence might be regarded as probable, since: a) the species Psiloceras psilonotum is a typical, easily identifiable form, and it is almost impossible to mistake it for another species; b) on the locality Rakytov are well-developed se quences of the Upper Triassic (the Rhaetic) to Lower Liassic. Both they yielded rich fauna of lamellibranchiates, so the presence of the Hettan gian may be taken for sure there. In the sixties (M. Rakús in M. Mahel 1962; V. Andrusovová —D. Andrusov 1968) published were some reports on the finds of the Hettangian Ammonites from the central zone. In the central zone of the West Carpathians, most Hettangian Ammonites come from the Strá žovská hornatina mountains (Central Slovakia). Other finds are from these localities: — the vicinity of Cierna Lehota (text — fig. 1); — Kozinec (text — fig. 2); — Trencianska Teplá. -

Paleontological Contributions

THE UNIVERSITY OF KANSAS PALEONTOLOGICAL CONTRIBUTIONS May 15, 1970 Paper 47 SIGNIFICANCE OF SUTURES IN PHYLOGENY OF AMMONOIDEA JURGEN KULLMANN AND JOST WIEDMANN Universinit Tubingen, Germany ABSTRACT Because of their complex structure ammonoid sutures offer best possibilities for the recognition of homologies. Sutures comprise a set of individual elements, which may be changed during the course of ontogeny and phylogeny as a result of heterotopy, hetero- morphy, and heterochrony. By means of a morphogenetic symbol terminology, sutural formulas may be established which show the composition of adult sutures as well as their ontogenetic development. WEDEKIND ' S terminology system is preferred because it is the oldest and morphogenetically the most consequent, whereas RUZHENTSEV ' S system seems to be inadequate because of its usage of different symbols for homologous elements. WEDEKIND ' S system includes only five symbols: E (for external lobe), L (for lateral lobe), I (for internal lobe), A (for adventitious lobe), U (for umbilical lobe). Investigations on ontogenetic development show that all taxonomic groups of the entire superorder Ammonoidea can be compared one with another by means of their sutural development, expressed by their sutural formulas. Most of the higher and many of the lower taxa can be solely characterized and arranged in phylogenetic relationship by use of their sutural formulas. INTRODUCTION Today very few ammonoid workers doubt the (e.g., conch shape, sculpture, growth lines) rep- importance of sutures as indication of ammonoid resent less complicated structures; therefore, phylogeny. The considerable advances in our numerous homeomorphs restrict the usefulness of knowledge of ammonoid evolution during recent these features for phylogenetic investigations. -

Early Jurassic) of Fontenoille (Province of Luxembourg, South Belgium)

KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT INSTITUT ROYAL DES SCIENCES VOOR NATUURWETENSCHAPPEN NATURELLES DE BELGIQUE ROYAL BELGIAN INSTITUTE OF NATURAL SCIENCES MEMOIRS OF THE GEOLOGICAL SURVEY OF BELGIUM N. 48 - 2002 A new microvertebrate fauna from the Middle Hettangian (Early Jurassic) of Fontenoille (Province of Luxembourg, south Belgium) par Dominique DELSATE1, Christopher J. DUFFIN2 & Robi WEIS3 1 : Musée national d’Histoire naturelle de Luxembourg – Paléontologie , 25 rue Münster, L-2160 Luxembourg 2 : 146, Church Hill Road, Sutton, Surrey SM3 8NF, England 3 : 31c, Rue Norbert Metz, L-3524 Dudelange, Grand Duché de Luxembourg cover illustration: Isolated teeth of Synechodus streitzi sp. nov. from the Marnes de Jamoigne (Liasicus Zone, Hettangian, Early Jurassic) of Fontenoille, south east Belgium. a: occlusal view; b: labial view; c: lingual view (Plate 6 of this volume). Comité éditorial: L. Dejonge, P. Laga Redactieraad: L. Dejonge, P. Laga Secrétaire de rédaction: M. Dusar Redactiesecretaris: M. Dusar Service Géologique de Belgique Belgische Geologische Dienst Rue Jenner, 13 - 1000 Bruxelles Jennerstraat 13, 1000 Brussel 1 MEMOIRS OF THE GEOLOGICAL SURVEY OF BELGIUM N. 48 - 2002 A NEW MICROVERTEBRATE FAUNA FROM THE MIDDLE HETTANGIAN (EARLY JURASSIC) OF FONTENOILLE (PROVINCE OF LUXEMBOURG, SOUTH BELGIUM) ISSN 0408-9510 © Geological Survey of Belgium Guide for authors: see website Geologica Belgica (http://www.ulg.ac.be/geolsed/GB) Editeur responsable: Daniel CAHEN Verantwoordelijke uitgever: Daniel CAHEN Institut royal des Sciences Koninklijk Belgisch naturelles de Belgique Instituut voor 29, rue Vautier Natuurwetenschappen B-1000 Bruxelles Vautierstraat 29 B-1000 Brussel Dépôt légal: D 2002/0880/5 Wettelijk depot: D 2002/0880/5 Impression: Ministère des Affaires économiques Drukwerk: Ministerie van Economische Zaken * “The Geological Survey of Belgium cannot be held responsible for the accuracy of the contents, the opinions given and the statements made in the articles published in this series, the responsability resting with the authors”. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2020

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 21 COTE-D'OR INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 21 - COTE-D'OR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 21-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 21-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 21-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 21-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de -

Tableau MED PCD Site

AMENAGEMENT NUMERIQUE : FIBRE AU COEUR DU BOURG (MONTEE EN DEBIT DE L'ADSL) NOUVEAUX CENTRAUX A HAUT ET TRES HAUT DEBIT ADSL/VDSL PLANNING PREVISIONNEL DES CHANTIERS (MAJ du 03 avril 2017) Opticalisation : - Aignay-Le-Duc, Savigny-le-Temple, Saint-Thibault et Grobois-Les Ticheys : mise en service 2017 - Fontaine-Les-Seiches, Marigny-Le-Cahouet : Mise en service 1er semestre 2017 - Minot, Villedieu, Autricourt, Orain, Rougemont, St Maurice : travaux 2017 - Renève, Echalot, Bure-Les-Templier : Travaux pris en charge par Orange (2017) MISE EN SERVICE Canton Commune siège du NRA PRM ZONE D'INFLUENCE NRA PRM DEBUT CHANTIER ORANGE FONTAINE LES DIJON RUFFEY LES ECHIREY RUFFEY LES ECHIREY 17/05/2016 LONGVIC DETAIN ET BRUANT DETAIN ET BRUANT 14/05/2016 LONGVIC SEMEZANGES SEMEZANGES 14/05/2016 LONGVIC TERNANT TERNANT 14/05/2016 LONGVIC BROCHON (maladière) BROCHON (Secteur Ouest) 10/06/2016 LONGVIC BROCHON (grands crus) BROCHON (Secteur Est) 10/06/2016 LONGVIC FIXIN (NOIZOT) FIXIN (Secteur Ouest) 10/06/2016 LONGVIC FIXIN (Rue J VOILE) FIXIN (Secteur Est) 10/06/2016 SAINT APOLLINAIRE BEZE BEZE 23/11/2016 SAINT APOLLINAIRE VIEVIGNE VIEVIGNE 23/11/2016 ARNAY LE DUC BESSEY EN CHAUME BESSEY EN CHAUME 08/11/2016 ARNAY LE DUC ECUTIGNY BESSEY LA COUR, ECUTIGNY, THOMIREY 08/11/2016 ARNAY LE DUC SAUSSEY SAUSSEY 08/11/2016 ARNAY LE DUC AUXANT AUXANT, VEILLY 08/11/2016 SEMUR EN AUXOIS SAINT ANDEUX SAINT ANDEUX en cours 1er semestre 2017 SEMUR EN AUXOIS SAINT GERMAIN DE MODEON ROUVRAY (hameau Le Foulon), SAINT GERMAIN DE MODEON en cours 1er semestre 2017 IS -

Jurassic (170 - 199 Ma Time-Slice) Time

Early Jurassic (170 - 199 Ma time-slice) Time ScaLe R Creator CHRONOS Cen Mesozoic Updated by James G. Ogg (Purdue University) and Gabi Ogg to: GEOLOGIC TIME SCALE 2004 (Gradstein, F.M., Ogg, J.G., Smith, A.G., et al., 2004) and The CONCISE GEOLOGIC TIME SCALE (Ogg, J.G., Ogg, G., and Gradstein, F.M., 2008) Paleozoic Sponsored, in part, by: Precambrian ICS Based, in part, on: CENOZOIC-MESOZOIC BIOCHRONOSTRATIGRAPHY: JAN HARDENBOL, JACQUES THIERRY, MARTIN B. FARLEY, THIERRY JACQUIN, PIERRE-CHARLES DE GRACIANSKY, AND PETER R. VAIL,1998. Mesozoic and Cenozoic Sequence Chronostratigraphic Framework of European Basins in: De Graciansky, P.- C., Hardenbol, J., Jacquin, Th., Vail, P. R., and Farley, M. B., eds.; Mesozoic and Cenozoic Sequence Stratigraphy of European Basins, SEPM Special Publication 60. Standard Geo- Ammonites Sequences Ammonites Sequences Smaller Benthic Foraminifers Larger Benthic Foraminifers Calcareous Nannofossils Dinoflagellate Cysts Radiolarians Belemnites Brachiopods Ostracodes Charophytes Stage Age Chronostratigraphy magnetic North Atlantic Tethys Age Polarity Sequences Boreal Sequences T-R Major T-R Period Epoch Stage Substage Boreal Boreal T-R Cycles Tethyan Global, Tethyan Cycles Cycles Zones Tethyan markers Zones Zonal Markers Zonal Markers Zones Boreal Zonal Markers Other Boreal Nannofossils Zones Zonal Markers Other Dinocysts Tethyan Dinocysts Zones Zonal Markers NW Europe Boreal Tethyan Boreal Ostracodes Tethyan Ostracodes Markers Lt. Bajoc. Strenoceras niortense Teloceras banksi Strenoceras niortense Teloceras banksi DSJ14 Lithodinia valensii Belemnopsis Lissajouthyris Lissajouthyris [un-named] 169.8 Stephanolithion speciosum Mancodinium semitabulatum, 169.8 L. galeata mg P., speciosum Durotrigia daveyi, Phallocysta apiciconus matisconensis matisconensis Glyptocythere scitula Teloc. blagdeni Bj3 Telo. blagdeni Bj3 NJ10 Andromeda depressa, G. -

The Marine Jurassic of Argentina: a Biostratigraphic Framework

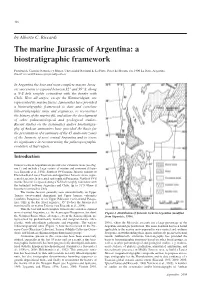

326 by Alberto C. Riccardi The marine Jurassic of Argentina: a biostratigraphic framework Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata, Argentina. Email: [email protected] In Argentina the best and most complete marine Juras- sic succession is exposed between 32° and 39° S, along a N-S belt roughly coincident with the border with Chile. Here all stages, except the Kimmeridgian, are represented by marine facies. Ammonites have provided a biostratigraphic framework to date and correlate lithostratigraphic units and sequences, to reconstruct the history of the marine fill, and allow the development of other palaeontological and geological studies. Recent studies on the systematics and/or biostratigra- phy of Andean ammonites have provided the basis for the presentation of a summary of the 45 ammonite zones of the Jurassic of west-central Argentina and to stress its significance in reconstructing the palaeogeographic evolution of that region. Introduction Jurassic rocks in Argentina are present over extensive areas (see Fig- ure 1) and include a large variety of marine and continental facies (see Riccardi et al., 1992). South of 39°S marine Jurassic consists of Pliensbachian-Lower Toarcian and uppermost Jurassic strata, repre- sented respectively in central and southern Patagonia. North of 39°S marine Jurassic is exposed along a N-S belt roughly coincident with the boundary between Argentina and Chile, up to 31°S where it becomes restricted to Chile. The marine Jurassic generally rests unconformably on Upper Triassic (west-central Argentina) and Upper Jurassic vulcanites (southern Patagonia) or on Upper Paleozoic (west-central Patago- nia). -

9Th International Congress on the Juras Ic Ys Em, Jaipur, India Abstracts

9th International Congress on the Juras ic ys em, Jaipur, India Abstracts 9th International Congress on the Jurassic System, Jaipur, India Abstracts Dhirendra K. Pandey, Franz T. Fiirsich & Matthias Alberti (Eds.) Beringeria Special Issue 8 - Erlangen 2 014 Cover photographs Front: The facade of the Hawa Mahal or Palace of Winds in Jaipur. Back: A mural in the Nahargarh Fort near Jaipur. Addresses of the editors: DHIRENDRA K. PANDEY, Department of Geology, University of Rajasthan, Jaipur, 302004, India; E-mail: [email protected] FRANZ T. FiiRSICH, GeoZentrum Nordbayern, Fachgruppe PaUioumwelt der Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Niirnberg, Loewenichstr. 28, D-91054 Erlangen, Germany; E-mail: franz. [email protected] MATTHIAS ALBERTI, Institut fiir Geowissenschaften, Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, Ludewig-Meyn-Str. 10, D-24118 Kiel, Germany; E-mail: [email protected] Beringeria, Special Issue 8: 213 pages Erlangen, 01.12.2013 ISSN 093 7-0242 Publisher: Freunde der nordbayerischen Geowissenschaftene. V. Editorial Office: GeoZentrum Nordbayern, Fachgruppe Palaoumwelt, Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-N iirnberg Loewenichstr. 28, D-91054 Erlangen, Germany. Print: Tiwari Printers Jhotwara,Jaipur, 302012, India. 9th International Congress on the Jurassic System - Abstracts 3 Contents A sequence stratigraphic interpretation of the contact between the Lathi and 11 Jaisalmer formations, Jaisalmer Basin, Rajasthan, India by A. Agarwal, A. S. Kale & P. B. Jadhav Ammonites of the family Mayaitidae SPATH, 1928 from the Oxfordian of Kachchh, 13 western India by M. Alberti, D. K. Pandey,M. Hethke & F. T. Fiirsich Stratigraphy, facies analysis and reservoir characterization of the Upper Jurassic 16 Arab "C", Qatar, Arabian Gulf by H. Al-Saad & F.