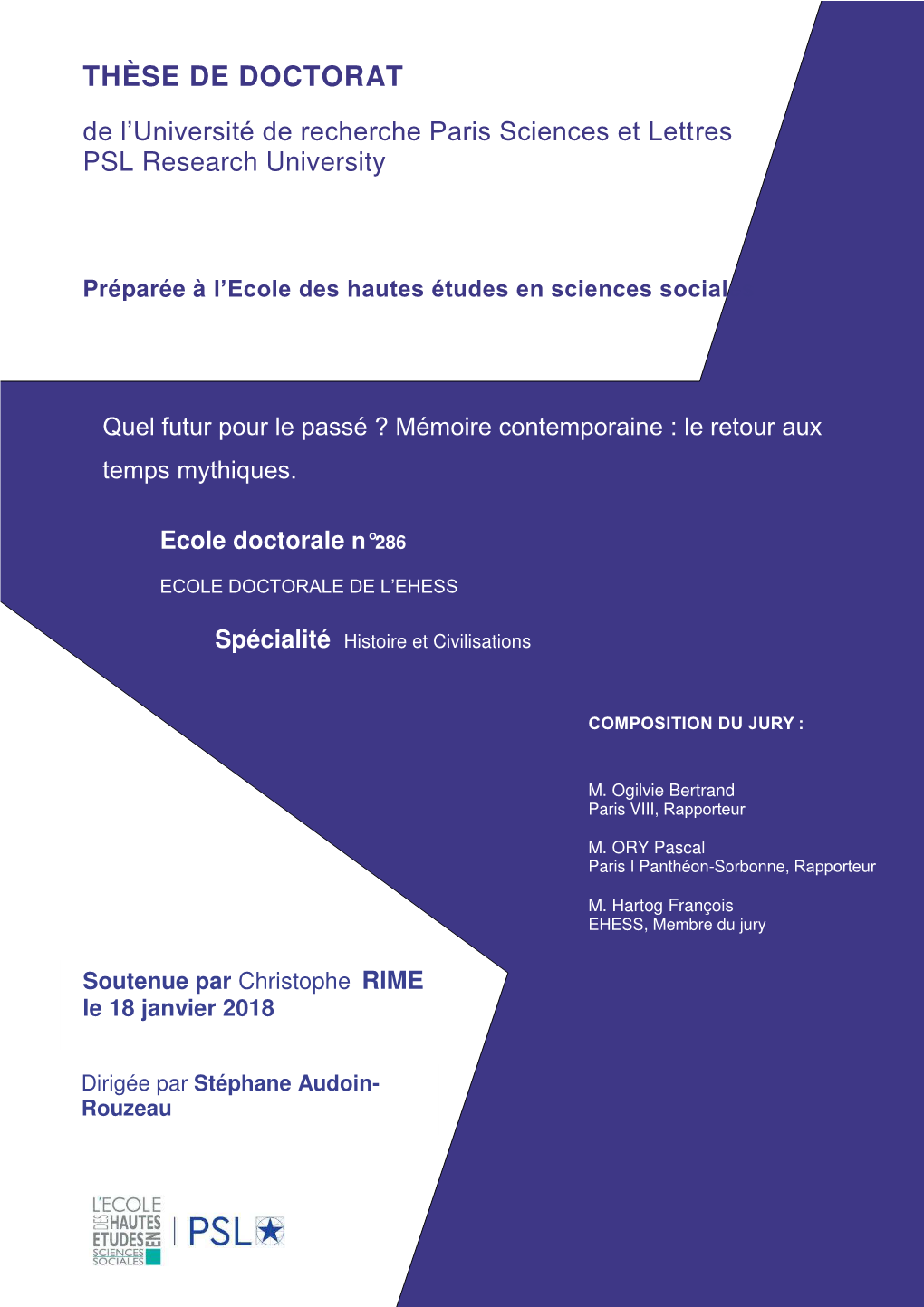

Thèse De Doctorat

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Réception À L'académie De Nimes

JEAN-FRANÇOIS DELMAS RÉCEPTION À L’ACADÉMIE DE NIMES Discours de bienvenue de Monsieur Henri HUGUES Président de l’Académie. Remerciements de Monsieur Jean-François DELMAS et éloge de son prédécesseur Monsieur René REMOND. Vendredi 20 novembre 2009 2 Discours de bienvenue de M. Henri HUGUES Président de l’Académie de Nîmes Monsieur, Ce n'est pas la première fois qu'un gardois, conservateur en chef de la bibliothèque Inguimbertine, devient académicien à Nîmes. En effet, Monsieur Dubled, l'un de vos prédécesseurs à Carpentras, d'une vieille famille de Gajan, village ou était né mon grand-père paternel, était devenu l'un des nôtres. Monsieur, à partir de maintenant vous siégez au fauteuil que Monsieur Louis Leprince Ringuet né à Alès, membre de l'Institut, avait occupé immédiatement avant Monsieur René Rémond, lui aussi de l'Institut, qui ne put venir à Nîmes qu'une seule fois. C’était à l'occasion d'une séance publique. Vous êtes conservateur en chef de la prestigieuse bibliothèque Inguimbertine et des Musées de Carpentras et c'est un honneur pour nous de vous recevoir et de vous compter parmi nos membres. Vous êtes né à Nîmes en 1964, dans une famille nîmoise. Je salue respectueusement Monsieur et Madame Delmas, vos parents, dont vous avez souhaité la présence au moment ou vous devenez immortel mais peut-être votre appartenance à l'Académie de Vaucluse vous a t-elle déjà conféré l'immortalité ? Que Madame Delmas, votre épouse et l'un de vos trois enfants soient les bienvenus ici. J'espère que le ou les enseignants de Carpentras n'en voudront pas à votre fils d'avoir séché leurs cours de ce vendredi après midi. -

Blois — 7 - 11 Oct

blois — 7 - 11 oct. 2020 23e Rendez-vous de l’histoire Gouverner LE CHRONO INFORMATIONS PRATIQUES À NOTER ! Pour les dernières mises à jour, consultez le site ESTHER DUFLO SOULEYMANE BACHIR DIAGNE Internet www.rdv-histoire.com PRÉSIDENTE DE L’ÉDITION 2020, « GOUVERNER » TICKETS SUIVEZ LES RENDEZ-VOUS Le festival est libre et gratuit DE L’HISTOIRE #RVH2020 SUR (hors certaines séances de Rendez-vous de l’histoire cinéma ou de spectacle) mais @rdvhistoire le nombre de places est limité par la capacité des salles. @Economiervh rdvhistoire Afin de réduire les files DIAGNE SOULEYMANE BACHIR © EDOUARD CAUPEIL 2019-NB d’attente et de faciliter l’accès DISPOSITIF DE SÉCURITÉ du public, un système de ESTHER DUFLO © BRYCE VICKMARK CONFÉRENCE INAUGURALE Comme de nombreux tickets est mis en place pour L’OMBRE DE DIEU SUR TERRE certains lieux aux chalets événements culturels, sportifs SÉANCE DE CLÔTURE : les plus proches : Château et publics, les Rendez-vous de ÉCONOMIE UTILE POUR VENDREDI 9 OCTOBRE À 19H l’histoire doivent, en lien avec DES TEMPS (ENCORE PLUS) royal, Conseil départemental, HÉMICYCLE, HALLE AUX Maison de la magie, Université, les autorités compétentes, DIFFICILES renforcer les dispositifs de GRAINS Préfecture, Bibliothèque Abbé- CONFÉRENCE D’ESTHER Grégoire et cinémas Les Lobis. sécurité. Ces mesures ont pour objectif d’accueillir DUFLO, PRIX NOBEL Pour Les Lobis : les tickets les festivaliers dans les D’ÉCONOMIE EN 2019 JEANNE BALIBAR payants et gratuits sont à meilleures conditions. Nous retirer uniquement à la caisse DIMANCHE 11 OCTOBRE À 17H vous remercions de votre du cinéma. coopération et de votre HÉMICYLE, HALLE AUX GRAINS Les tickets sont mis en compréhension. -

H-France Review Vol. 21 (April 2021), No. 68 Evelyne Cohen, Anaïs Fléchet, Pascale Gœ

H-France Review Volume 21 (2021) Page 1 H-France Review Vol. 21 (April 2021), No. 68 Evelyne Cohen, Anaïs Fléchet, Pascale Gœtschel, Laurent Martin, and Pascal Ory, eds., Cultural History in France: Local Debates, Global Perspectives. New York: Routledge, 2020. xi +332 pp. Annex and contributors. $160.00 U.S. (cl). ISBN 9780367271879. Review by Jennifer M. Jones, Rutgers University. The essays in Cultural History in France: Local Debates, Global Perspectives provide thought- provoking snapshots of the key questions and debates with which practitioners of cultural history in France have wrestled over the past two decades. Among other virtues, the collection reminds us that historians in France probed a different set of questions about cultural history and faced different stakes than their American counterparts because of each country’s distinctive intellectual and institutional culture. English-speaking historians will recognize some familiar territory such as the tension between social history and cultural history, and will also encounter some distinctly French debates produced within the context of French intellectual and scholarly traditions. Whether returning to these debates over the meaning and practice of cultural history or encountering them the first time, many historians in France, the UK, Europe and around the globe will find this collection intellectually, methodologically, and perhaps even politically stimulating. The book was first published in French in 2011 with essays drawn from keynote addresses and thematic roundtables -

French Cultural Policy in Question, 1981-2003 Philippe Poirrier

French Cultural Policy in Question, 1981-2003 Philippe Poirrier To cite this version: Philippe Poirrier. French Cultural Policy in Question, 1981-2003. After the Deluge, New Perspectives on Postwar French Intellectual and Cultural History, Lexington Books, pp.301-323, 2004, After the empire, 978-0-7391-0791-1. halshs-00628584 HAL Id: halshs-00628584 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00628584 Submitted on 4 Oct 2011 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Source : Philippe Poirrier, « French Cultural Policy in Question, 1981-2003 » dans Julian BOURG (Dir.), After the Deluge, New Perspectives on Postwar French Intellectual and Cultural History, Lanham Md., Lexington Books, 2004, p. 301-323. French Cultural Policy in Question, 1981-2003 Philippe Poirrier The guiding role played by the French government in regulating cultural and artistic affairs is often regarded, within the family of western democracies, as a curiosity.1 The institution of an official policy for culture was consecrated in 1959, in the early days of the Fifth Republic, -

La Chronique Du Festival

2ème Edition Mars 2016 Cette 2ème édition du Festival des Ecrivains du Sud initié par Paule Constant a réuni les 11,12 et 13 mars autour de 60 écrivains invités un public nombreux, enthousiaste et curieux, écrivant ainsi une nouvelle page de cette aventure littéraire portée désormais par la direction de la culture de la ville et qui devient 15 ans après sa création au sein des Ecrivains du Sud, un véritable événement du paysage culturel aixois. Investissant l’Hôtel Maynier d’Oppéde, lieu historique de l’association présidée par Paule Constant, Sciences Po, la Bibliothèque Méjanes, la Halle aux grains, l’Hôtel de Ville, l’Amphithéâtre de la Verrière, et pour la première fois l’Hôtel Maliverny avec une rencontre proposée par l’Ordre des avocats, c’est toute la ville d’Aix en Provence qui, le temps d’un week-end, a célébré la littérature sous toutes ses formes. Les rencontres programmées ont décliné des thèmes comme la création, le roman politique, l’avenir de la culture, la chronique judiciaire, sans oublier toutes les rencontres autour de la littérature jeunesse. Les libraires aixois associés à la manifestation ont permis aux lecteurs d’échanger avec leurs auteurs préférés le temps d’une dédicace. Paule Constant entourée de Christian Giraud et Stéphane Corsia de l’Agence MPO, organisateurs du Festival 1 Amphithéâtre de la Verrière En ouverture du Festival, dès le jeudi soir, le documentaire réalisé par Pierre Assouline a ressuscité dans l’amphithéâtre de la Verrière les grandes heures d’Apostrophes, la mythique émission littéraire dont Bernard Pivot, filmé en coulisse, faisait avec jubilation le commentaire. -

Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE Pascale GOETSCHEL 21, rue du général Leclerc Née le 9 juin 1962 à Limoges (Haute-Vienne) 78510 Triel-sur-Seine Vie maritale, deux enfants Tél. 06 83 51 64 46 [email protected] Maître de conférences en histoire contemporaine HDR, Université de Paris 1 Panthéon- Sorbonne depuis septembre 2000 Directrice du Centre d’Histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1/CNRS, UMR 8058) depuis janvier 2014 Coordonnées professionnelles Centre d’histoire sociale du XXe siècle Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 9, rue Malher – 75181 Paris cedex 04 Tél. : 01 44 78 33 00 (secrétariat) Page professionnelle : http://chs.univ-paris1.fr/spip.php?article210 Domaines de spécialité : histoire de la France contemporaine/politique, culture et société Histoire des controverses publiques (la « crise du théâtre ») Histoire des Quatrième et Cinquième Républiques : dimension hexagonale et impériale Histoire sociale, politique et culturelle des spectacles (XIXe- XXe siècles) - France/Europe Histoire des fêtes, des loisirs et du temps libre Spectacle vivant, radio et télévision : histoire et intermédialité Événements francophones du second XXe siècle : une autre mondialisation 1. Formation, diplômes et titres universitaires Qualification CNU : 22e section (3 février 2017)/18e section (23 février 2017) 13 février 2016 : habilitation à diriger des recherches en histoire contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Intitulé général : Théâtre, politique, culture et société en France. Pour une histoire contemporaine des spectacles. Titre de l’inédit : La « crise du théâtre » : une histoire de controverses, de goûts et de représentations (milieu XVIIIe siècle-fin des années 1930) Titre du rapport de synthèse/ego-histoire : L’Éloge de la diversité. -

HISTOIRE CULTURELLE DE LA FRANCE AU Xxème SIECLE

HISTOIRE CULTURELLE DE LA FRANCE AU XXème SIECLE Christophe Prochasson, directeur d'études à l'Ecoles des hautes études en sciences sociales Ouvrages de référence André Burguière et Jacques Revel (dir), Histoire de la France, vol. Les formes de la culture, sous la direction d'André Burguière, Paris, Seuil, 1993. Catherine Fhima, Chronologie de la France au XXème siècle, Paris, La Découverte, "Repères", 2000. Pascale Goetschel et Emmanuelle Loyer, Histoire intellectuelle et culturelle de la France contemporaine, Paris, Colin, "Cursus", 1994. Pierre Nora (dir), Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, « Quarto », 1997, 3 vol. Christophe Prochasson, Introduction à l'histoire de la France au XXème siècle, Paris, La Découverte, "Repères", 2000. Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli, Histoire culturelle de la France, t.4 : Le temps des masses, Paris, Seuil, 1998. Première Partie Autour de la notion de culture 18 mars 2002 Présentation Histoire culturelle de la France ou histoire de la culture française ? Orientation bibliographique Philippe Beneton, Histoire de mots, culture et civilisation, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques,1975. Roger Chartier, Au bord de la Falaise. L'histoire entre certitudes et inquiétude, Paris, Albin Michel, 1998. Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli (dir), Pour une histoire culturelle, Paris, Seuil, 1997. Revue Germanique internationale, "Histoire culturelle", 10/1998. 20 mars 2002 Naissance et avènement de la culture de masse Orientation bibliographique Olivier Barrot et Pascal Ory, Entre-deux-guerres. La création française, 1919-1939, Paris, François Bourin, 1990. Laurent Gervereau, Les images qui mentent. Histoire du visuel au XXème siècle, Paris, Seuil, 2000. Dominique Kalifa, L'encre et le sang, Paris, Fayard, 1995. -

How to Be a French Jew: Proust, Lazare, Glissant

City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 9-2016 How to Be a French Jew: Proust, Lazare, Glissant Paul J. Fadoul The Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/1603 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] HOW TO BE A FRENCH JEW: PROUST, LAZARE, GLISSANT by Paul Joseph Fadoul A dissertation submitted to the Graduate Faculty in French in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in French, The City University of New York 2016 ii Copyright 2016 Paul Joseph Fadoul All Rights Reserved iii This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in French to satisfy the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. Evelyne Ender 9 Sept. 2016 _____________________________________ Date Chair of Examining Committee Julia Przybos 9 Sept. 2016 _____________________________________ Date Executive Officer ___________________________________ Antoinette Blum ___________________________________ Marlene Barsoum ___________________________________ Supervisory Committee The City University of New York iv Abstract HOW TO BE A FRENCH JEW: PROUST, LAZARE, GLISSANT by Paul Joseph Fadoul Adviser: Evelyne Ender In my dissertation I use Auerbach's insights developed in his Mimesis to demonstrate that in A la recherche, Proust captures the political and racial concerns of his times, proposing as a solution a heterogeneous French society where cultural, ethnic, and religious groups live together in mutual respect and understanding. -

Dix Ans D'histoire Culturelle

couv_cohen_Mise en page 1 29/08/2011 15:47 Page 1 b i s s n e +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ’ L E t S D r R a S S ’ E l E R I dix ans d'histOire S E P e I S d A P E P t R A a P P t L’association pour le développement de l’histoire é CuLtureLLe t r +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ e a culturelle (adhC) est née, en 1999, du constat de ’ L l la place croissante, en même temps que probléma - sous la direction d’Évelyne Cohen, Pascale Goetschel, L e d e tique, de l’histoire culturelle dans l’historiographie Laurent Martin et Pascal Ory t r a t contemporaine. revendiquée par les uns, dénoncée é par les autres, cette place méritait l’institution d’un u t lieu de rencontres où tous ceux qui se reconnais - L sent dans cette qualification pourraient échanger u C sur le fond et sur la forme de leur travail. e r L’association a tenu son premier congrès en 2000. i O au terme d’une décennie et plus d’activité, il était t s temps de tirer le bilan et, comme il se doit, de tracer i de nouvelles perspectives. Cette anthologie des h ' conférences et tables rondes organisées dans le d cadre du congrès annuel de l’association propose un s panorama unique en son genre des propositions n a avancées par l’histoire culturelle en France et, dans une moindre mesure, à l’étranger depuis dix ans. x i regroupés en sections thématiques (définitions et d frontières, objets, regards et transferts, débats), ces textes rédigés par d’éminents spécialistes venus de divers horizons (historiens, sociologues, philosophes, historiens de l’art ou de la littérature) donnent à voir à la fois la permanence de certains questionnements et leur renouvellement. -

DARIA PETUSHKOVA Higher School of Economics in Moscow, Russia Université Paris Diderot, France

HISTORYKA. Studia Metodologiczne T. 49, 2019 PL ISSN 0073-277X DOI 10.24425/hsm.2019.130577 s. 101–116 DARIA PETUSHKOVA Higher School of Economics in Moscow, Russia Université Paris Diderot, France A POLICY OF TRUTH: POLITICAL ENGAGEMENT OF THE FRENCH INTELLECTUALS IN THE 20TH CENTURY BETWEEN EPISTEMOLOGY AND AXIOLOGY Abstract This article deals with the three discursive strategies which were used by French intellectuals for establishing their attitudes towards the political sphere on the basis of different ‘truth speeches’. This paper states that the notion of truth, which represents a certain relation between reality and the knowledge, played a special role in the debates between French intellectuals over their social and political vocation in the 20th century — from the Dreyfus Affair to contemporary media debates. Key words: intellectuals, 20th century, France, engagement, truth THE CRITICAL INTELLECTUAL AND THE RIGHT TO TELL THE TRUTH When observing history, one can hardly deny that intellectuals represent one of the most important sociocultural categories of the 20th century, especially in application to France. Their positioning was at the epicentre of all major political and cultural processes; French intellectuals played a crucial role in shaping ideologies, contesting national state politics and even leading some revolutionary movements. Although a specifi c status being attributed to cul- tural producers was, to some extent, commonplace for every modern soci- ety, nothing is comparable to the special role of intellectuals in the French national tradition. The question of this overwhelming cultural power of French intellectuals has been studied extensively in the last few decades, with spe- 102 Daria Petushkova cial attention given to their acting role both in political and cultural fi elds of production1. -

Les Nemrods De La République. Relations De Pouvoirs Et D'influence

Les Nemrods de la République. Relations de pouvoirs et d’influence sur les élites lors des chasses présidentielles en France, de 1870 à 1995 Louis Garrido To cite this version: Louis Garrido. Les Nemrods de la République. Relations de pouvoirs et d’influence sur les élites lors des chasses présidentielles en France, de 1870 à 1995. Histoire. 2018. dumas-02088037 HAL Id: dumas-02088037 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02088037 Submitted on 2 Apr 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne UFR d’histoire – Centre d’histoire sociale du XXe siècle Louis Garrido LES NEMRODS DE LA REPUBLIQUE Relations de pouvoirs et d’influence sur les élites lors des chasses présidentielles en France de 1870 à 1995 Mémoire de Master 2 préparé sous la direction de Pascal Ory, professeur émérite Juin 2018 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne UFR d’histoire – Centre d’histoire sociale du XXe siècle Louis Garrido LES NEMRODS DE LA REPUBLIQUE Relations de pouvoirs et d’influence sur les élites lors des chasses présidentielles en France de 1870 à 1995 Mémoire de Master 2 préparé sous la direction de Pascal Ory, professeur émérite Juin 2018 « Les chasseurs, au contraire, présentent toujours à la république des corps robustes et des ressources positives. -

(50 Ans De Purgatoire) 22-23

Site internet P. Snoey 2007 105-1984 Europe (Les plus grand écrivains européens ) 17-26 Dorin Françoise (questions sur Les jupes-culottes) 33-38 Polanski Roman (EXTR Roman <trad. angl.>) 42-47 Perret Jacques (EXTR Le jardin des plantes <1626>) 48-52 Calaburg André (EXTR Nippon) 56-59 Bourillon Martine (EXTR Côté coeur, c‟est pas le pied) 60-65 Jelen Christian (EXTR L‟aveuglement <sur l‟Union Soviétique>) 66-70 Michel François-Bernard (EXTR Le souffle coupé <e.a. sur Proust> ) 72-77 Maspero François (EXTR Le sourire du chat <sur: 2e GM>) 78-83 Malet Léo (Interview sur les polars) 86-92 106/7-1984 Vivre avec un best-seller (Deforges-Sulitzer-Jeanne Bourin) 21-27 Cauvin Patrick (questions sur Laura Brams) 29-37 Jardin André (EXTR Alexis de Toqueville) 38-42 Clarke Robert (EXTR Les enfants de la science) 44-49 Todd Olivier (EXTR Jacques Brel) 50-54 Asimov Isaac (EXTR Myriades <sur: dinosaures>) 56-60 Bazin Hervé (EXTR Abécédaire <sur: lettres et mots> 66-68 Breytenbach Breyten (EXTR Confession véridique d‟un terroriste albinos) 70-76 Londres Albert (EXTR Mourir pour Shanghaï) 78-85 Ernaux Annie (EXTR La Place) 86-89 Rheims Maurice (EXTR Pour l‟anour de l‟art) 90-96 Vidal Florence (EXTR L‟instant créatif) 98-103 Acton Harold (EXTR Les derniers Médicis) 104-110 Daninos Pierre (EXTR Auto-mémoires) 113-117 Sagan Françoise (EXTR Avec mon meilleur souvenir) 118-125 Gougaud Henri (EXTR L‟Inquisiteur <sur: Toulouse 1321>) 126-131 Prokosch Frédéric (Interview sur ses rencontres avec des auteurs) 132-139 Morante Elsa (Aracoeli***) 146 Klein Gérard e.a.