A La Recherche De L'histoire Du Chemin De Fer Saint-Leonard

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Lieu De Vie Et De Partage Pour Petits Et Grands Le Ram, C,Est Quoi ?

Antoine Caquard, graphiste indépendant = C : 20 M : 60 J : 50 N : 0 = C : 60 M : 0 J : 100 N : 0 = C : 100 M : 20 J : 20 N : 0 Date / 07 . 05 . 2015 Client / Ville de Saint-Dié-des-Vosges s nel ter P ma aren tants ts Enfants Assis Relais Assistants Maternels Itinérant de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges Lieu de vie et de partage pour petits et grands Le ram, c,est quoi ? C’est un lieu d’information, d’échange, d’écoute et d’animations collectives au service des parents, des enfants et des assistants maternels agréés de l’ensemble du territoire. Service gratuit de, la Communauté d Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges Au service des parents et futurs parents Vous trouverez : • des informations sur les différents modes de garde • des informations sur vos droits et devoirs en tant qu’employeur • des informations et un accompagnement pour vos démarches administratives liées à l’embauche de votre assistant maternel (contrat de travail, contrat d’accueil, avenant...) Au service des assistants maternels agréés Vous trouverez : • des informations sur vos droits et devoirs en tant que salarié • des temps d’animation collectifs avec les enfants • une mise en réseau pour partager vos expériences professionnelles • un accompagnement à la professionnalisation Service gratuit grâce à la mise en place d’ateliers, de soirées/ de, la Communauté d Agglomération débats, de sessions de formation continue... de Saint-Dié-des-Vosges Un es lieu enc d , éri éc , ou exp te Partage d Au service des assistants maternels agréés es ant eill P ienv our des relations b Au service des enfants de 0 à 6 ans Pour : U n lie • s’amuser et partager u d , ses expériences de jeu éc dans un espace collectif ou te avec d’autres enfants • vivre un temps de relation privilégié avec son assistant maternel et/ou son parent • participer à des activités d’éveil : comptines, manipulations et transvasements, activités créatives, motricité.. -

Bulletin-2019-03-04 Mars Avril 2019

Célébrations de Mars-Avril-Mai 2019 Mise à jour le 24/02/2019 (sous réserve d’aménagement. Pensez à consulter le site du diocèse Mars-Avril 2019 https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-notre-dame-du-val-de-meurthe ) Date Heure Lieu Type Particularité Samedi 02 mars 18h30 Anould Messe anticipée Dimanche 03 mars 10h00 Mandray Messe Mercredi 06 mars 18h30 Fraize Messe Cendres Samedi 09 mars 18h30 Plainfaing Messe anticipée Messe Messe des familles Dimanche 10 mars 10h00 Saint-Léonard 1ère étape baptême Samedi 16 mars 18h30 Taintrux Messe anticipée Dimanche 17 mars 10h00 Clefcy Messe Samedi 23 mars 18h30 Fraize Messe anticipée Dimanche 24 mars 10h00 Saulcy Messe Vendredi 29 mars 18h00 Saint-Léonard Sacrement du Pardon Dimanche 31 mars 10h00 Entre-deux-Eaux Messe Samedi 06 avril 18h30 Saulcy Messe anticipée Dimanche 07 avril 10h00 Plainfaing Messe Journée du CCFD Dimanche 14 avril 10h00 Anould Messe RAMEAUX Jeudi 18 avril 18h30 Saulcy Messe JEUDI SAINT Vendredi 19 avril 18h30 Taintrux VENDREDI SAINT NOTRE DAME Samedi 20 avril 18h30 Saint-Léonard Messe anticipée VIGILE PASCALE Dimanche 21 avril 10h00 Fraize Messe PÂQUES Clefcy DU VAL DE MEURTHE Dimanche 28 avril 10h00 Messe Taintrux Saint-Georges Samedi 04 mai 18h30 Plainfaing Messe anticipée Dimanche 05 mai 10h00 Saulcy Messe Communautés de Fraize, Plainfaing, Le Valtin ; Mercredi 08 mai ?? Armistice 1945 d’Anould et Ban -sur -Meurthe / Clefcy ; Samedi 11 mai 18h30 Fraize Messe anticipée Dimanche 12 mai 10h00 Saint-Léonard Messe de Saint -Léon ard, Mandray et Entre -deux -Eaux ; Samedi 18 mai 18h30 Mandray Messe anticipée de Saulcy -sur -Meurthe et Taintrux. -

St Die Des Vosges

GERARDMER - 17 ST DIE DES VOSGES www.simplicim-lorraine.eu N° DE VOYAGE 2 4 6 10 12 22 24 L L L L L L L M M M M M M M m m m m m m m JOURS DE FONCTIONNEMENT J J J J J J J V V V V V V V S ● S S ● S ● ● ● ● ● ● DJF ● Circule les jours scolaires OUI OUI OUI OUI OUI OUI Circule les petites vacances scolaires OUI OUI OUI OUI OUI OUI Circule les vacances d'été OUI OUI OUI OUI OUI OUI venant de Munster (Ligne 1) 17:35 GÉRARDMER - Boulevard d'Alsace 6:45 7:45 8:45 12:20 13:20 16:40 17:40 GÉRARDMER - La Croisette 6:48 7:48 8:48 12:23 13:23 16:43 17:43 GÉRARDMER - La Cercenée 6:50 7:50 8:50 12:25 13:25 16:45 17:45 GERARDMER - Le Saut des Cuves 6:51 7:51 8:51 12:26 13:26 16:46 17:46 GERBEPAL - Col de Martimpré 6:53 7:53 8:53 12:28 13:28 16:48 17:48 GERBEPAL - La Basse De Martimpré 6:55 7:55 8:55 12:30 13:30 16:50 17:50 GERBEPAL - Les Trexons 6:57 7:57 8:57 12:32 13:32 16:52 17:52 GERBÉPAL - Place Maurice Lemaire 6:59 7:59 8:59 12:34 13:34 16:54 17:54 GERBEPAL - Col du Plafond Abribus 7:02 8:02 9:02 12:37 13:37 16:57 17:57 ANOULD - Pharmacie 7:06 | | | 13:41 17:01 | ANOULD - Gerhaudel 7:08 | | | 13:43 17:03 | CORCIEUX - Le Conti | 8:05 9:05 12:40 | | 18:00 CORCIEUX - Eglise | 8:06 9:06 12:41 | | 18:01 CORCIEUX - Marcillat | 8:08 9:08 12:43 | | 18:03 VANÉMONT - Gare | 8:10 9:10 12:45 | | 18:05 VANÉMONT - Ecole | 8:11 9:11 12:46 | | 18:06 TAINTRUX - L'Epine | 8:16 9:16 12:51 | | 18:11 TAINTRUX - Mairie | 8:17 9:17 12:52 | | 18:12 ROUGIVILLE - Centre | 8:19 9:19 12:54 | | 18:14 SAINT DIÉ - Les Trois Scieries | 8:20 9:20 12:55 | | 18:15 SAINT DIÉ - Les -

Anglemont 0880776R École Maternelle Allarmont

Anglemont 0880776R École Maternelle Allarmont 0880812E École Maternelle Anould 0880169F École Élémentaire de la Hardalle Anould 0881350P École Primaire "Le Souche" Anould 0881625N École Maternelle "Les Adelys" Arches 0881321H École Maternelle du Centre Arches 0881322J Groupe Scolaire "Jean Haedrich" Archettes 0881490S École Primaire Autrey 0880777S École Élémentaire Aydoilles 0881454C École Primaire Bainville-aux-Saules 0881558R École maternelle Ban-de-Laveline 0881756F Groupe Scolaire de Ban-de-Laveline Ban-de-Sapt 0880955K École Primaire "Launois" Ban-sur-Meurthe-Clefcy 0880178R École Primaire du Centre "Nicole Herry" Basse-sur-le-Rupt 0881048L École Primaire Baudricourt 0880211B École primaire V. Hugo Bazoilles-sur-Meuse 0881077T École primaire Begnécourt 0880450L École élémentaire Belval 0880956L École Élémentaire Biffontaine 0880468F École Élémentaire Brouvelieures 0881478D École Primaire Brû 0880779U École Primaire Bruyères 0880483X École Élémentaire "Jules Ferry" Bruyères 0880484Y École Maternelle "Jean Rostand" Bulgnéville 0881110D École Maternelle Bulgnéville 0881666H École Élémentaire Bult 0880485Z École Primaire Bussang 0881609W École Primaire du Centre Capavenir-Vosges 0881355V École Primaire Capavenir-Vosges 0880580C École primaire Bouxières Capavenir-Vosges 0881671N École Primaire Gohypré Celles-sur-Plaine 0881262U École Primaire Champ-Le-Duc 0880486A École Primaire Chantraine 0881479E École Élémentaire "Robert Desnos" Chantraine 0881065E École Maternelle "Julia Colin" Charmes 0880705N École Primaire Dr Malgaigne Charmes 0881414J Écolemat. Devant les folies Charmes 0881641F École Primaire H. Breton Charmois-L'Orgueilleux 0880891R École Primaire Châtel-sur-Moselle 0880749L École maternelle les Écureils Châtel-sur-Moselle 0881323K École él. J.V Daubié Châtenois 0881640E École primaire Châtenois 0881418N École maternelle J. Viriot Chaumousey 0880366V École Primaire Cheniménil 0881159G École Primaire Circourt-sur-Mouzon 0880317S École élémentaire Cleurie 0880835E École Primaire "La Serpentine" Contrexéville 0880585H École Élémentaire "S. -

NOM PRENOM Poste ECOLE VILLE CLAUDE MATHILDE 1/4 Anould

NOM PRENOM poste ECOLE VILLE CLAUDE MATHILDE 1/4 E.M.PU LES ADELYS Anould CORREIA INES 1/2 E.M.PU LES ADELYS Anould MARTIN SOPHIE 1/4 E.E.PU LA HARDALLE Anould 1/4 E.E.PU LA HARDALLE Anould 1/2 E.E.PU LA HARDALLE Anould MARTINEZ JULIE 1/4 E.E.PU LE SOUCHE Anould THIERRY HELENE 1/2 E.E.PU LA HARDALLE Anould DAVID LAETITIA 1/2 E.E.PU Jean Haedrich ARCHES BREVILLE JULIE SPCO CDO IEN ASH WEISS VIRGINIE Dir. E.E.PU ÉLÉMENTAIRE Autrey GAUDRON JULIEN DIR 2 E.P.PU Bains Les Bains MATHERON YOANN ADJOINT E.P.PU Bazoilles Sur Meuse SCHMITT AURELIA SEGPA CLG CHARLEMAGNE Bruyeres CANDOTTI SEVERINE 1/4 E.E.PU JULES FERRY Capavenir Vosges DEMANGEON GLENNY 1/4 E.M.PU BOUXIÈRES Capavenir Vosges DRUAUX MARINA 1/2 E.E.PU JULES FERRY Capavenir Vosges 1/4 E.E.PU JULES FERRY Capavenir Vosges 1/4 E.E.PU JULES FERRY Capavenir Vosges FREMIOT MARLEN ZIL E.E.PU GOHYPRÉ Capavenir Vosges LECOANET AURELIE 1/4 E.P.PU Capavenir Vosges MATHIEU DOMINIQUE ADJOINT E.E.PU JULES FERRY Capavenir Vosges JEANNE ARMELLE SEGPA CLG MAURICE BARRES Charmes CICOLELLA ANTOINE 3/9 E.P.PU Charmois L Orgueilleux BOUSSAERT CAMILLE ULIS E.E.PU ÉLÉMENTAIRE Chatenois OUZAR INES DIR 1 CL E.E.PU ÉLÉMENTAIRE Chatillon Sur Saone HAMRI NORA 1/4 E.E.PU ÉLÉMENTAIRE Chaumousey DEMANGEON GLENNY 1/4 E.E.PU ÉLÉMENTAIRE Chavelot JANIN HELENE 1/2 E.E.PU LA SERPENTINE Cleurie CURIEN NATACHA 1/4 E.E.PU CENTRE Cornimont VASSEUR VALERIE 1/2 I.M.E. -

Couverture Des HAD (Hospitalisation a Domicile) Dans Les Vosges

La couverture des HAD (Hospitalisation A Domicile) dans les Vosges Raon-sur-Plaine Luvigny Vexaincourt Allarmont Vallée de la Plaine Autreville Celles- Clérey-la- sur-Plaine Moussey Côte RAON-L’ETAPE Punerot Harmonville Saint- Ruppes Pierremont Domptail La Petite- Le Saulcy D166Greux Jubainville Raon Maxey-sur- Le Mont Martigny-les- Ménarmont Belval Meuse Tranqueville- RAON-L’ETAPE D164 Gerbonvaux Bazien Le Puid Domrémy- Graux DeinvillersXaffévillers SENONES Vieux- la-Pucelle Nossoncourt Moulin Le Vermont Moncel- Clézentaine AutigD674ny- Chamagne Ménil- Sainte-Barbe Saint-Stail Seraumont sur-Vair St-Maurice- Doncières Pays desMoyenmoutier AbbayesSENONES COUSSEYSoulosse- la-Tour sur-Mortagne sur- Ménil-de- Avranville y Haillainville Châtas COUSSEY Marainville- e Socourt Grandrupt Chermisey sous- x Roville-aux- Belvitte Etival- Senones Sionne sur-Madon e Hardancourt tt Damas-aux-Bois Anglemont Saint-Elophe chéchamp Aroffe a gugney CHARMES Chênes Clairefontaine B Fauconcourt Har Soncourt Her Essegney Ban-de- Attignéville Vicherey Avrainville Ortoncourt RAMBERVILLERS Hurbache La Grande Pont-sur- Xar Région de Rambervillers Saint-Benoit- Sapt Grand Midrevaux Aouze on Florémont Moyenne Moselle Rehaincourt Frebécourt Pleuvezain Boulaincourt Madon val Brû la-Chipotte Denipaire Fosse Barville Langley Saint-Rémy La Voivre D420 Colroy- Vomécourt- RAMBERVILLERS Saint-Jean- Bassin de Neufchâteau Houéville Savigny y Saint- Romont La Petite Fosse la-Grande Removille Frenelle- sur-Madon Portieux Moriville Nompatelize d'Ormont Maconcourt Blémerey Rugney -

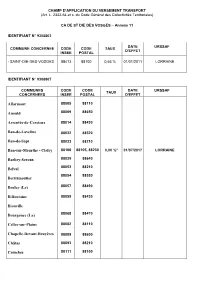

Allarmont Anould Arrentès-De-Corcieux Ban-De

CHAMP D'APPLICATION DU VERSEMENT TRANSPORT (Art. L. 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales) CA DE ST DIE DES VOSGES – Annexe 11 IDENTIFIANT N° 9308803 DATE URSSAF COMMUNE CONCERNEE CODE CODE TAUX D'EFFET INSEE POSTAL - SAINT-DIE-DES-VOSGES 88413 88100 0,55 % 01/01/2011 LORRAINE IDENTIFIANT N° 9308807 COMMUNES CODE CODE DATE URSSAF TAUX CONCERNEES INSEE POSTAL D'EFFET Allarmont 88005 88110 Anould 88009 88650 Arrentès-de-Corcieux 88014 88430 Ban-de-Laveline 88032 88520 Ban-de-Sapt 88033 88210 Ban-sur-Meurthe - Clefcy 88106 88105, 88230 0,00 %* 01/07/2017 LORRAINE Barbey-Seroux 88035 88640 88053 88210 Belval 88054 88520 Bertrimoutier Beulay (Le) 88057 88490 Biffontaine 88059 88430 Bionville Bourgonce (La) 88068 88470 Celles-sur-Plaine 88082 88110 Chapelle-Devant-Bruyères 88089 88600 Châtas 88093 88210 Coinches 88111 88100 COMMUNES CODE CODE DATE URSSAF TAUX CONCERNEES INSEE POSTAL D'EFFET Combrimont 88113 88490 Corcieux 88115 88430 Croix-aux-Mines (La) 88120 88520 Denipaire 88128 88210 Entre-Deux-Eaux 88159 88650 Étival-Clairefontaine 88165 88480 0,00 %* 01/07/2017 LORRAINE Fraize 88181 88230 Frapelle 88182 88490 88193 88520 Gemaingoutte 88198 88430 Gerbépal 88490 Grande-Fosse (La) 88213 Grandrupt 88215 88210 Houssière (La) 88244 88430 Hurbache 88245 88210 Lesseux 88268 88490 88490 Lubine 88275 Lusse 88276 88490 Luvigny 88277 88110 Mandray 88284 88650 88210 Ménil-de-Senones 88300 88306 88210 Mont (Le) 88317 88210 Moussey Moyenmoutier 88319 88105, 88104 Nayemont-les-Fosses 88320 88100 COMMUNES CODE CODE DATE URSSAF -

Préfet Des Vosges DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA

Préfet des Vosges DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ BUREAU DES ELECTIONS, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION ARRÊTÉ portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées afin d’effectuer un inventaire de caractérisation et de hiérarchisation des zones humides sur l’ensemble du territoire de la communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges Le préfet des Vosges, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Vu le code de Justice administrative ; Vu les articles 433-11, 322-1 et 322-2 du Code Pénal ; Vu la Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ; Vu la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ; Vu le décret du Président de la République du 8 décembre 2017 portant nomination de Monsieur Pierre ORY en qualité de préfet des Vosges ; Vu le courrier de la Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (CASDDV) en date du 27 janvier 2020 ; Considérant que dans le cadre de sa compétence en matière de Gestion des milieux Aquatiques (GEMA), la communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (CASDDV) souhaitant affiner la délimitation des Zones Humides potentielles réalisée dans le cadre de la Trame Verte et Bleue (TVB) en Zones Humides Effectives, les agents de la Communauté d’agglomération de Saint- Diédes-Vosges et les personnes auxquelles ce service déléguera ses droits sont appelés à pénétrer dans -

CA De Saint Die Des Vosges

Communes membres : 0 Export_PDF de toutes les fiches A3 EPCI ortrait P Foncier Bionville, Pierre-Percée, Raon-lès-Leau, Allarmont, Anould, Arrentès-de-Corcieux, Ban-de-Laveline, Ban-de-Sapt, Barbey-Seroux, Belval, Bertrimoutier, Le Beulay, Biffontaine, Bois-de-Champ, La Bourgonce, Celles-sur-Plaine, La Chapelle-devant- CA de Saint-Dié- Bruyères, Châtas, Ban-sur-Meurthe-Clefcy, Coinches, Combrimont, Corcieux, La Croix-aux-Mines, Denipaire, Entre-deux-Eaux, Étival-Clairefontaine, Fraize, Frapelle, Gemaingoutte, Gerbépal, La Grande-Fosse, Grandrupt, La Houssière, Hurbache, Lesseux, Lubine, Lusse, Luvigny, Mandray, Ménil-de-Senones, Le Mont, des-Vosges Mortagne, Moussey, Moyenmoutier, Nayemont-les-Fosses, Neuvillers-sur-Fave, Nompatelize, Pair-et-Grandrupt, La Petite-Fosse, La Petite-Raon, Plainfaing, Les Poulières, Provenchères-et-Colroy, Le Puid, Raon-l'Étape, Raon-sur-Plaine, Raves, Remomeix, Les Rouges-Eaux, Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Jean-d'Ormont, Saint- Léonard, Sainte-Marguerite, Saint-Michel-sur-Meurthe, Saint-Remy, Saint-Stail, La Salle, Le Saulcy, Saulcy-sur-Meurthe, Senones, Taintrux, Le Vermont, Vexaincourt, Vienville, Vieux-Moulin, La Voivre, Wisembach 0 Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement GRAND EST SAER / Mission Foncier Novembre 2019 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/ 0 CA de Saint-Dié-des-Vosges Périmètre Communes membres 01/2019 77 ( Meurthe-et-Moselle : 3 Vosges : 74) Surface de l'EPCI (km²) 980,09 Dépt Meurthe-et-Moselle Vosges Densité (hab/km²) en 2016 EPCI 77 Poids -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°88-2019-081 Publié Le 27

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°88-2019-081 VOSGES PUBLIÉ LE 27 SEPTEMBRE 2019 1 Sommaire Direction départementale des territoires des Vosges 88-2019-09-20-002 - Arrêté n° 621/2019/DDT du 20 septembre 2019 portant autorisation de défrichement sur le territoire de la commune de PAIR ET GRANDRUPT (4 pages) Page 3 88-2019-09-24-002 - Arrêté n° 623/2019/DDT du 24 septembre 2019 prononçant l’application du régime forestier sur le territoire de la commune de MOYENMOUTIER (2 pages) Page 8 Prefecture des Vosges 88-2019-06-05-006 - Arrêté accordant la médaille d'honneur agricole à l'occasion de la promotion du 14 juillet 2019 (10 pages) Page 11 88-2019-06-05-005 - Arrêté accordant la médaille d'honneur du travail à l'occasion de la promotion du 14 juillet 2019 (89 pages) Page 22 88-2019-06-05-004 - Arrêté accordant la médaille d'honneur régionale, départementale et communale à l'occasion de la promotion du 14 juillet 2019 (14 pages) Page 112 88-2019-09-27-002 - ARRÊTÉ du 27 septembre 2019portant délégation de signature à Monsieur Hervé PETIT,Chef du service de l’animation des politiques publiques - SAPP (3 pages) Page 127 88-2019-07-08-017 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs pompiers promotion du 14 juillet 2019 (5 pages) Page 131 88-2019-07-08-016 - Arrêté portant attribution de la Médaille de Bronze de la Jeunesse, des sports et de l'engagement associatif Promotion du 14 juillet 2019 (1 page) Page 137 Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, -

Notre Dame Du Val De Meurthe

Septembre-Octobre 2017 NOTRE DAME DU VAL DE MEURTHE Communautés de Fraize, Plainfaing, Le Valtin ; d’Anould et Ban-sur-Meurthe / Clefcy ; de Saint-Léonard, Mandray et Entre-deux-Eaux ; de Saulcy-sur-Meurthe et Taintrux. Coordonnées de la Paroisse : ATTENTION dorénavant : UN SEUL N° DE TÉLÉPHONE : 03 29 50 30 50 UNE SEULE ADRESSE : 20 rue de l’Église – 88230 FRAIZE Coordonnées de la Paroisse : tél. 03 29 50 32 05 / 03 29 50 00 08 Courriel : [email protected] Courriel : [email protected] Site : www.catholique-vosges.fr/-notre-dame-du-val-de-meurthe,335- Site : https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-notre-dame-du-val-de-meurthe 1 ÉDITORIAL SEPTEMBRE/OCTOBRE 2017 Le temps des vacances est à présent derrière nous et déjà nos regards sont tournés vers les différentes rentrées : scolaires, sportive, catéchèse, pastorale… et les différents projets auxquels nous avons pensé. Quelle orientation donner à notre nouvelle année pastorale 2017-2018 ? Après l’année de la miséricorde (2015-2016) et celle du « témoignage et de l’accueil » (2016-2017) comment, à la lumière du thème de la semaine missionnaire mondiale « ensemble, osons la mission ! », que nous vivrons du 15 au 22 octobre prochain et qui coïncide avec le lancement de notre année pastorale 2017-2018, ne pas penser à faire de cette année un temps propice de témoignage de notre foi ? « Communauté chrétienne du val de Meurthe au nom de ta foi engage-toi par ton témoignage. » Tout au long de cette nouvelle année qui est un cadeau, un don de Dieu, laissons- nous interpeller par cette parole de Jésus dans la finale de saint Mathieu : « allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28,19-20) et soyons actrices et acteurs de l’évangélisation. -

La Déodatie Enfin Unie !

_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_février 2017_n°93_ Notre Saint-Dié des-Vosges la Déodatie enfin unie ! Communauté d'agglomération : Lire le dossier en pages 14 à 17 Le projet "Cœur de ville" dans sa phase active Lire page 10 L’image du mois _ Premières neiges «Si l’hirondelle ne fait pas le printemps, le bonhomme de neige fait bien l’hiver». Ce n’est pas ici que nous contredirons le poète Denis Heudré, dans cette ville qui a vu fleurir les bonshommes avec ou sans carotte, avec ou sans bouton, dans les parcs et les jardins. Après un début de saison plutôt timoré, l’hiver a réussi son offensive aux premières heures du mois de janvier. Un régal pour les amateurs de beaux paysages, de glisse et de raquettes… un peu moins pour les automobilistes ! Heureusement, l’équipe communale en charge du déneigement veillait au grain. nnn 2 Edito du Maire _ Agir enfin les uns avec les autres ! Chères Déodatiennes, chers Déodatiens, C’était un de nos engagements, lors de ces élections Comme Maire de Saint-Dié-des-Vosges, je suis fier de municipales de mars 2014 au cours desquelles les la confiance qui m’a été accordée par mes collègues Déodatiens ont fait un choix courageux et audacieux. des 73 autres communes pour coordonner la nouvelle Certes ! Ce n’était pas la plus facile à tenir de nos agglomération et lui apporter mon énergie. Je serai le promesses. Mais depuis bientôt trois ans, nous avons porte-parole et le défenseur de notre territoire auprès tout mis en œuvre, mon équipe et moi-même, pour de la Région, du Département, des Métropoles et des convaincre du bien-fondé du rassemblement de la intercommunalités voisines.